医学考古学视野下的古代瘟疫遗存考察

赵丛苍 曾 丽 祁 翔

古代瘟疫遗存指的是因瘟疫的发生而形成的遗存,与其他遗存相比具有一定的特殊性。运用医学考古学的视角对其进行解读,能够获取更多的古代抗疫信息及相关内容。

一、古代瘟疫遗存的两个典型案例

瘟疫,是流行性急性传染病的总称[1]333。相较其他疾病而言,其最显著的特点是致死率高、流行性和传染性强,能够在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播。据甲骨文记载,商代人们已认识到了瘟疫的传染性特点。甲骨文记载:“甲子卜,贞:疒伇不征?”“贞:疒伇其征。”(《甲骨文合集》1279)该卜辞即问道,瘟疫会不会蔓延?什么时候能结束?正是由于瘟疫的传染性能够造成在相对较短的时间内大规模的人体死亡,故在古代遗存堆积中能够留下具有一定特征的痕迹,为我们认识古代瘟疫遗存提供了可能。目前,考古发现的古代瘟疫遗存堪称典型者为内蒙古自治区哈民忙哈遗址和庙子沟遗址。

(一)哈民忙哈遗址

该遗址2010年至2014年经考古发掘,共发现房址74 座,其中多座房址的居住面上发现有人骨,每座房址中人骨数量少则1 人,多者达97 人,以10—22 人为多见。周亚威等学者对这些人骨进行鉴定,得到的数据是其死亡平均年龄为26.98 岁,死亡年龄段集中在壮年期、中年期和未成年期,人骨未发现明显的创伤,亦未见疾病导致的骨骼变异现象[2]。他还分析了F40 与Fn 之间人骨数量、分布及佩戴玉器情况的差异①,认为F40 内的死者是死后被人为搬运至房内的,而Fn 的死者为居住在该房内的人群,死后无人接触,并总结了支撑瘟疫说的相关证据[3]。朱泓先生认为哈民忙哈遗址人体死亡的平均年龄与被认为是瘟疫遗址的庙子沟组相似,并分析F40 的人骨堆积和出土玉器情况,认为堆积的人骨是被拖入房址中的,与瘟疫的突然爆发有关[4]。朱永刚、吉平通过对哈民忙哈遗址中出土人骨的情境分析,发现这些人骨堆积均出自于生活的房址中,与居室葬不同,身上佩戴的玉器并非有意摆放。并且从大批人骨叠压情况、人口死亡年龄段、丰富的食物来源、生业方式以及民族志材料等判断,其死亡原因应缘于一场肆虐的鼠疫[5]。陈醉等学者以房址中有无人骨出土、火烧、遗物数量等为标志将哈民忙哈遗址房屋废弃模式分为灾难性、不预期返回和预期返回三种类型[6]。陈胜前先生也认为哈民忙哈遗址是因瘟疫而废弃的新石器时代遗址[7]。

总之,关于哈民忙哈遗址为瘟疫遗存的认识,学者们主要是从人体的死亡年龄段、平均死亡年龄之年轻(26.98 岁)、高死亡率、人骨堆积情况及出土玉器情况等方面判断,其属于非正常死亡,应为瘟疫的爆发而造成的。

(二)庙子沟遗址

庙子沟遗址共发掘房址52 座,其中F2、F9、F11、F17、F35、F43、F10(M16、M17)、F12(M18)、F23(M30)、F24(M28)、F31(M37)、F41(M41)、F46(M42)、F8(M15)、F15、F19、F20 中出土有人骨。发掘者认为这些出土人骨的房屋居住面和房址内外窖穴,很明显并非是专门用来埋葬死者的墓地,是人们在不得已的情况下利用房址内外的窖穴当作墓地的。有些埋葬坑中,有的人骨排列较有序,常见把不同年龄和性别的人一次性地葬在房址外的长方形窖穴中;有的则显得草率而杂乱,人骨方向不一、上下叠压地胡乱弃置在长方形大型窖穴内等。这些尸骨的埋葬位置和埋葬方式,显然不属于正常埋葬,很可能是瘟疫的发生所造成的[8]534-535。刘建业等从庙子沟居室埋人的葬式出发,认为其姿势各异、较为凌乱,明显与正常死亡埋葬者有异,且他们埋有尸骨的房址基本保存完好,房址内见有较完好的日常用具和生产工具,因此该遗址的废弃应是瘟疫导致的[9]。

综上可见,认为庙子沟遗址是瘟疫遗存的理由,多是基于房址中窖穴、灶坑、居住面发现的人骨堆积,姿态各异、无统一的葬式,再加上房子中生活用具保存较完好等情况。

二、两个瘟疫案例的再解读

本文认同哈民忙哈、庙子沟两个遗址房址内大量人骨的堆积可能因曾发生瘟疫而导致。瘟疫的发生会在短时间内造成人员的大量死亡,从而引起当时社会范围内的高度警觉和重视。那么当时人们如何应对这种突发事件,是值得进一步思考的。今据现有考古材料,作分析讨论如下。

(一)定点隔离

先秦时期,人们对瘟疫的传染性已有所认识。《黄帝内经·素问·遗篇》记载了黄帝与岐伯的对话,黄帝曰:“余闻五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似,不施救疗,如何可得不相移易者?”岐伯曰:“不相染者,正气存内,邪气可干;避其毒气,天牝从来,复得其往,气出于脑,即不邪干。”[10]814即面对瘟疫的传染性,提出应“避其毒气”。甲骨文有记:“疾,亡入。”(《甲骨文合集》22392)可见商人已认识到不要进入疫病流行处。《论语·雍也》记载孔子的弟子伯牛患上传染病,孔子作为老师去探视时也只能站在窗户外执手长叹:“伯牛有疾,子问之,自牖执其手,曰:‘亡之,命矣夫!斯人也而有斯疾也!斯人也而有斯疾也!’”[11]65而秦代针对患有麻风病的人还设立了隔离病人的“疠迁所”,《睡虎地秦墓竹简》对此有载:“城旦、鬼薪疠,可(何)论?当千(迁)疠千(迁)所。”[12]法律问答,122

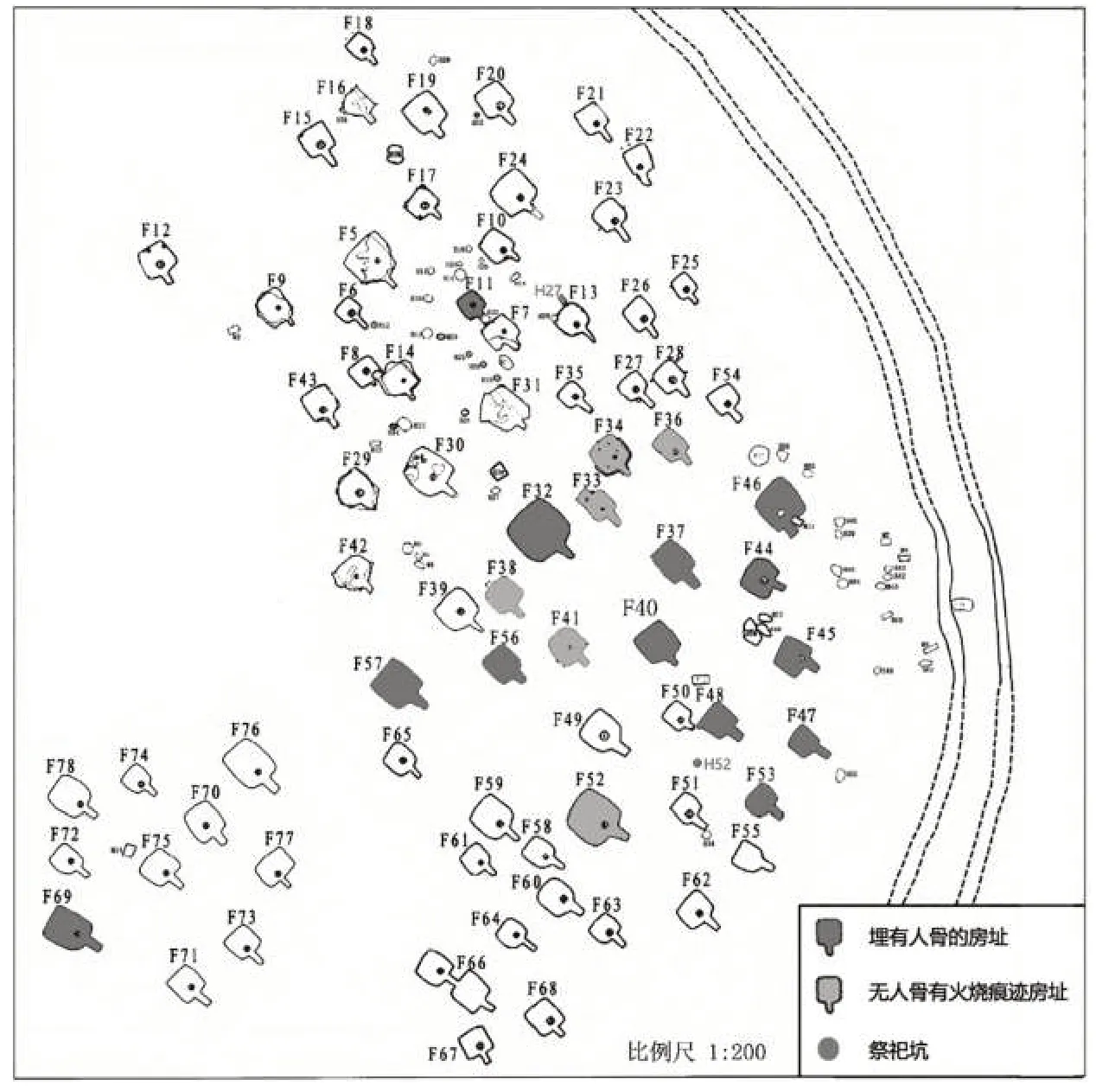

哈民忙哈遗址的情况显示,这里当时可能已经采取了针对瘟疫人群而设立隔离区的措施。试作分析:目前遗址中有13 座房址里埋有人骨,即F11、F32、F37、F40、F44、F45、F46、F47、F48、F53、F56、F57、F69。需要指出的是,F69 仅见有一具人骨。由于更详细的信息并未公布,不排除其与F11 同属居室葬的可能[13],故暂不做详细讨论。其余11 座房址分布于聚落的东南部,临近东部壕沟,形成了相对集中的区域(图1)。这一状况的形成,显然与人为有意安排有一定关系。即划定出特定的区域,将患有瘟疫的人群集中搬迁于这一区域,进行集中隔离,设置一定的间隔地带,以防止其他区域的人群被感染。这是很有可能的。

图1 哈民忙哈遗址有关瘟疫遗存分布示意图

在隔离治疫的早期发展阶段,人们可能出于本能会有意识的避开疫病者和疫病区域,以确保自身健康[14]。随着感染人数的增多,为防止更多人员被感染,于是就将这些疫病者集中于一个特定区域,由此便形成了一定的隔离区。

从人口估算的角度看,哈民忙哈遗址目前发现74 座房址,如果按照仰韶文化晚期大河村遗址,每座平均10—20 平方米的房址住7 人左右计算[15]45,哈民忙哈遗址人口的数量大约为518 人。那么,哈民忙哈出土人骨较集中的11座房址中至少出土有206 具人骨,占据了整个遗址五分之二的人口,可以肯定其与一般的房屋功能不同。加之人骨杂乱、葬式不一等非正常死亡现象,更加强了前述推断的理由。是因为瘟疫的爆发,即在这几座相邻的房址中集中隔离了大量的瘟疫患者。需要议论的是,F40 面积相对较大,至少存在人骨97 具,出土玉珠1 件,从人骨的堆积情况看,门道处堆积较高,尸骨凌乱,不靠近门道的居室的西北部堆积较薄,人骨较完整。该屋内个体很可能是在死亡后被搬至此处,其也体现了疫病发展的情况:起初人们尚可将病死者相对有序地搬到屋内,置于离门道较远处;但随着疫情程度的加深,人们只得仓促慌乱地将尸体堆在近门出。所以,F40 应为疫病肆虐期聚落集中掩埋病死遗尸的场所。其余几座出土人骨的房址中发现的人骨数量主要集中在10—22 具。房址中还出土有较多的玉器,玉器多是出土于尸骨周边,器类有璧、联璧、鱼形器、勾玉形器、璜、坠饰、珠,以装饰用具为主[16][17],应为死者生前佩戴之物,由于死亡后并没有对尸体进行处理,则这些装饰物仍在其身边。因此,其余几座房址大多应为瘟疫患者隔离期间生活的场所。而存在97 具人骨之多的F40,为集中掩埋瘟疫遗尸的场所。其余10 座房屋应为瘟疫患者在该地集中隔离地,这些隔离者可能在隔离过程中相继死去。还需注意的是,隔离区东缘的F45 仅发现一具人骨,房址内有大量的骨角器、玉石器等,包括玉料,推测该座房屋可能为手工业类作坊[18]。如是,不排除或意味着该聚落中对于隔离点的选择及每屋人数的安排,与聚落中的房屋原有使用性质也有一定关系,即作坊可能因其功能、布局等因素不宜作为隔离点。

此外,哈民忙哈隔离区的房址中发现有大量器物,平均每座房约26.56 件,主要为成组生活用具和成套生产工具,大多数器物保存较好,可复原器物平均占居住面所有器物的75.75%[6]。可能是出于满足瘟疫患者的日常生活,某种意义上体现的是一种人文关怀,据《睡虎地秦墓竹简》记载,对于患有瘟疫及其密切接触者,人们往往会有惧怕心理,不与其接触,也不与其共用饮食器具。“爰书:某里公士甲等廿人诣里人士五(伍)丙,皆告曰:‘丙有宁毒言,甲等难饮食焉,來告之。’即疏书甲等名事关谍(牒)北(背)。讯丙,辞曰:‘外大母同里丁坐有宁毒言,以卅馀岁时(迁)。丙家节(即)有祠,召甲等,甲等不肯來,亦未尝召丙饮。里节(即)有祠,丙与里人及甲等会饮食,皆莫肯与丙共桮(杯)器。甲等及里人弟兄及它人智(知)丙者,皆难与丙饮食。丙而不把毒,毋(无)它坐。’”[12]封诊式·毒言,162-163所以,哈民忙哈出有人骨的房址中大量生活用具的发现,可能已经具有了瘟疫患者在迁往隔离区时,将自己日常生活所用的器具一并带往定点隔离房址中,以拥有自己专用的日用器具,防止传染他人的意识。

庙子沟遗址并未发现类似的隔离区。遗址及其周边亦未发现相关墓地,人骨主要见于聚落中晚期房址、窖穴和灰坑中。观察聚落晚期的布局,这些遗尸处理点并不集中,而是比较分散。这似乎表明此区域的先民相较哈民忙哈先民而言,还未形成那种隔离抗疫的意识。

综上所述,哈民忙哈瘟疫遗址居室内发现死亡人群的房址位于聚落边缘,分布相对集中,平均人口较其他房内人口密集,并且出土的日常生活用具较其他房址所出者为多,集中发现于居住面上,多分布在居室四周近穴壁处,放置有序,是为瘟疫患者生前的定点隔离之所。似乎可以推断,隔离抗疫的萌芽或那个时期已在此地区产生。

(二)遗尸处理

瘟疫的发生会导致人的大批死亡。尸体堆积未及时处理,也会产生并聚集大量病菌,导致疫病的扩散传播。《后汉书·卢植传》中记载道:“宋后(宋皇后)家属,并以无辜委骸横尸,不得收葬,疫疠之来,皆由于此。”[19]2117非瘟疫致死的尸体得不到妥善的收葬处理,会引发疫疠,瘟疫遗尸处理不当的后果当更为严重。

从考古发现的瘟疫遗存看,对瘟疫遗尸的处理方法主要有掩埋、火燎和置尸于房内、窖穴等相对封闭的空间等。庙子沟、哈民忙哈遗址房址中皆发现有瘟疫遗尸。将遗尸埋于相对封闭的房子中可以省去另行挖坑的时间和人力,能够在较短的时间内对瘟疫遗尸快速处理。不过,对于瘟疫遗尸的处理,两个遗址在具体方法上还是略有差异。

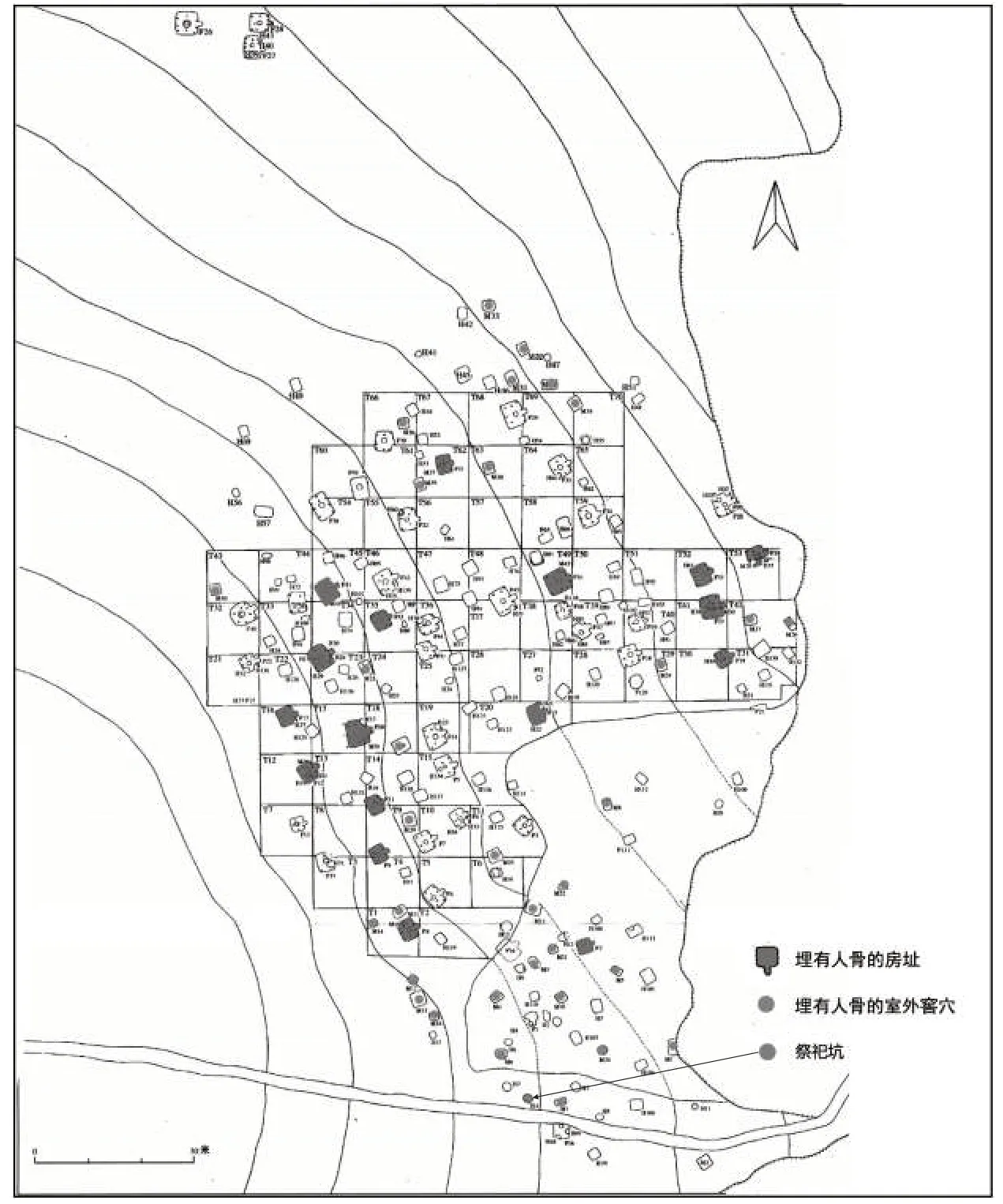

从庙子沟遗址的聚落布局看,其并没有发现相对独立的墓葬区,人骨有的埋葬在房址外围的窖穴内,这些窖穴多围绕在埋有人骨的房屋周边(图2)。窖穴内人骨埋葬葬式不一,以侧身曲肢者较为多见,仰身直肢者最少,尸骨姿态各异,与正常死亡埋葬者有很大的差别。就曲肢者而言,有的呈团曲过甚的卷缩状,有的肢体扭曲变形,似乎生前经历了极度痛苦。直肢者也多是身体扭曲,或俯身、或侧身。这些尸骨一般都位于窖穴的角落或一侧,很可能不属于正常的埋葬[8]241。这些窖穴的年代与出土人骨房址的年代一致,均为庙子沟晚期遗存。所以,这些室外窖穴很可能是短期内掩埋瘟疫尸首的场所。该遗址房址内也有人骨的发现。据统计,有人骨的房址数量在遗址晚期房址中所占比例近半。从尸骨的位置及姿式分析,有的在居住面上,有的则在灶坑、窖穴之中,每座房址中发现的人骨数为1—3 人,性别不一,有儿童、青少年和中年。人骨头向不统一,葬式杂乱。有的尸骨可能存在简单的埋葬过程,如F8 内人头骨位于灶坑东部,肢骨较整齐、集中的摆放于灶坑中部。但随着瘟疫的肆虐,人们只能仓促胡乱地将尸体置于居住面上,房屋也随之废弃。总体来看,这与史前时期的居室葬有着明显的区别。在兴隆洼遗址、查海遗址中发现有史前时期的居室葬,其往往在房子的一侧或角落较固定的位置挖有墓穴,墓穴中埋人,多为单人,常见随葬品,有相同或相近的葬式,埋人后继续居住,是一种特殊葬俗的体现,即居室葬[9]。而庙子沟的情况当与居室葬基本无涉,其尸骨应为生活在相应房子中的瘟疫患者。

图2 庙子沟遗址有关瘟疫遗存分布示意图

在哈民忙哈遗址中,被发现埋有人骨的房子F32、F37、F40、F53 中有火烧痕迹,此外在F44、F45、F46、F47、F48 中部分人骨也有火烧痕迹,位于其西北部邻近的F33、F34、F36、F38、F41、F52没有埋人骨,但也有明显的火烧痕迹[13][18]。这些房子均集中分布于遗址的东南部,没有埋人骨而有火烧痕迹的房子临近埋人骨房址的西北部,呈西南—东北方向分布,似乎形成了一道隔离区与正常活动区之间的界线(图1)。上述火烧痕迹很可能与火燎除疫有关。火燎是我国古代常用的防疫方法。《周礼·夏官司马·司爟》记载:“司爟掌行火之政令,四时变国火,以救时疾。”[20]634《睡虎地秦墓竹简》记载诸侯国来宾进城,要对其车马具进行火燎烟熏以消毒防疫,“者(诸)侯客来者,以火炎其衡厄(轭)。炎之可(何)?当者(诸)侯不治骚马,骚马虫皆丽衡厄(轭)鞅辕革申,是以炎之”[12]法律答问,135。敦煌石窟保存的一幅“殷人洒扫火燎防疫图”,亦描绘了殷商时代以火燎的方法来杀虫防疫[21]。通过火燎的方法可以有效地杀菌,防止疫病的扩散。同时,对与之临近的房子采取火燎的办法,也可在一定程度上保护聚落正常生活区的安全。

(三)医药救治

医药的使用是伴随着人体疾病的发生而出现的,史前时期虽然没有专门的医疗机构、成体系的医学技术和医学理论,但是人们已经能够凭借经验使用一定的医药来治疗疾病。瘟疫发生后,采取一些医疗救护措施是必须的,只是在不同的时代,医疗水平会有所差异。《黄帝内经·素问·刺法论篇》记载了防治瘟疫的“小金丹方”:“辰砂二两,水磨雄黄一两,叶子雌黄一两,紫金半两,同入合中,外固了地,一尺筑地实,不用炉,不须药制,用火二十斤煅之也,七日终,候冷七日取,次日出合子,埋药地中,七日取出,顺日研之三日,炼白沙蜜为丸,如梧桐子大。每日望东吸日华气一口,冰水下一丸,和气咽之。服十粒,无疫干也。”还提出:“又一法,于雨水日后,三浴以药泄汗。”[10]815

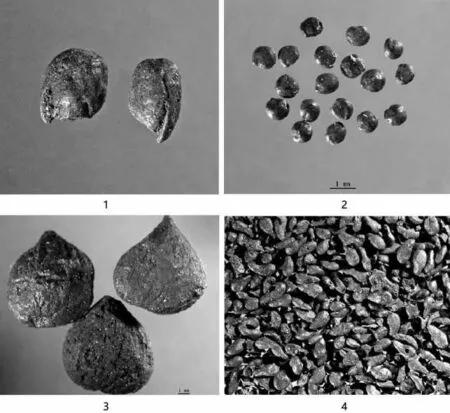

哈民忙哈遗址中有大量药用植物的发现,出土有蕤核144 粒、大麻3 粒、藜属种子66 粒、大籽蒿815632 粒(图3),此外还出土有狗尾草、马唐[22]。据药物知识:蕤核以核仁入药,具有疏风散热,养肝明目的功效,用于治疗目赤肿痛,睑弦赤烂,目暗羞明[23]第四卷,1018。大麻可用于治疗多种疾病,其果实可润肠,主治大便燥结;花主治恶风、经闭;果壳和苞片有毒,治劳伤,破积、散脓,多服令人发狂;叶可配制麻醉剂[23]第二卷,247。藜属有清热、利湿、杀虫等功效,治痢疾腹泻、湿疮痒疹、毒虫咬伤等[23]第二卷,965。狗尾草在清热解毒、祛风明目、除热祛湿、消肿、杀虫等方面有一定的功效,用于痈疮肿毒、黄水疮、廯疥流汁、瘙痒、恶血、疣目、目赤多泪、头晕胀痛、黄发等[23]第十一卷,864-868。马唐有明目、润肺、调中、清热止血的功效,用于目暗不明、肺热咳嗽[23]第十一卷,864-865。大籽蒿全草有清热利湿、凉血止血之效,用于肺热咳嗽、咽喉肿痛、湿热黄疸、热痢、淋病、风湿痹痛、吐血、咯血、外伤出血、疥、恶疮;花蕾具有清热解毒、收湿敛疮的功效,用于痈肿疔毒、湿疮、湿疹[23]第十卷,727。从这些药物出土的情境看,蕤核144 粒、大籽蒿815363 粒均出土于F57[24],据前所述F57 应为瘟疫患者隔离期间生活的场所,那么这些药物很可能即是用于治疗瘟疫患者而遗留下的。

图3 哈民忙哈遗址出土植物:1.大麻 2.藜 3.蕤核 4.大籽蒿

有关庙子沟遗址周边古环境的研究,对邻近的大河湾和大坝沟遗址进行孢粉分析,也发现有蒿、藜属以及麻黄[8]631-634。这些植物都具有药用价值,不排除庙子沟人群使用这些草本治疗瘟疫的可能。

中药中用于防御瘟疫的药物基本都具有清热解毒的功效,而哈民忙哈遗址出土的这些药物以及庙子沟遗址周边植被也多具有这一功效,这些药物很可能被该聚落人群用于治疗瘟疫。

此外,在哈民忙哈遗址F39 中成组出土有6件骨针,长短不一,兽骨磨制而成,尖端尖锐,长7.1—10.5 厘米[13]。这些骨针并没有针眼,且尖部锐利,有的两端磨制呈尖刃,其或可为医用针具。该针具形制不一,应是能够实现针刺、泄血等多种功能的针类配备。《黄帝内经·灵柩·四时气》便记载了用针刺法治疗疠风,“疠风者,素刺其肿上,已刺,以锐针针其处,按出其恶气,肿尽乃止”[10]1040。哈民忙哈遗址中还发现有骨针筒(F37:11),其内可见四五根长条形骨片,骨片细长,尖部锋利,但因无法观察全貌,不能确定有无针眼[25]。其作为装医用针具的针筒是可能的。

(四)祭祀驱疫

对于疾病的产生,古人常认为是疠鬼在作祟。《黄帝内经·素问遗篇·刺法论》:“人虚即神游失守位,使鬼神外干,是致夭亡,何以全真?”[10]816中国古代医学源于巫术,史前时期尚处于巫医不分的阶段,至东周时期,巫、医已经分离,但是巫卜驱疾在人们心中仍扎根至深。《论语·子路》记载:“子曰:‘南人有言曰:人而无恒,不可以作巫医。’善夫!”邢昺疏:“巫主接神除邪,医主疗病。”[11]160《管子·权修》:“上恃龟筮,好用巫医,则鬼神聚崇。”[26]14在此观念下,对于疾病的发生,虽然人们能够根据经验运用药物进行简单治疗,但是用巫术、祭祀等方法驱散疠疫之鬼仍是被信奉的驱疫之法。周代还设立了“方相氏”以驱除疠疫之鬼,如《周礼·夏官司马·方相氏》记载:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室殴疫。”[20]657

哈民忙哈和庙子沟遗址的考古发现中应该就有祭祀坑存在。在哈民忙哈遗址中,一些坑穴中见有较完整的动物骨骼,例如:H27 中出土有较多动物骨骼,集中埋置于坑口处,坑长1米、宽0.6 米、深0.15 米(图4,1);H52 出土有犬类动物,头部保存较完整,头朝北,零散分布有少量肢骨,坑内还出土有石斧、磨石、饼形器各1件(图4,2)[27][18]。庙子沟遗址H7 中出土有一具完整的狍子骨骼,其下颌骨分布在另一侧。坑口口径1.55 米、深约1.4 米(图4,3)[8]147-148。较完整动物骨骼的埋置,表明其与一般的灰坑有着很大的不同,其作为在鬼神观念驱使下为祛除疾病而造作的祭祀坑的可能性是存在的。从上述哈民忙哈两座坑所处位置看,H27 位于东南集中隔离区的北部约5 米处,H52 则邻近隔离区(图1)。庙子沟H7 位于遗址的南部,距离有人骨的房址约30 米。其所处位置也支持了祭祀坑的可能性。

在哈民忙哈和庙子沟遗址所处的史前时期,并未形成和出现较为完整的医学体系及医疗人员,人们只能从生活经验中积累一些简单的医药方法实施对疾病的救治,出于瘟疫的发生是由于疠鬼在作祟的认知,人们往往还会采用祭祀的做法来求得神灵保佑、驱邪祛病,是可以理解的。

(五)疫情管控

瘟疫的爆发,不仅危害个人的生命健康,也会对集体、社会造成影响。面对肆虐的瘟疫,个人的力量是渺小的,往往需要社会的共同努力,以形成有效的防疫机制。秦汉时期已不乏这方面的文字记载。

《睡虎地秦墓竹简》:“疠者有罪,定杀。……甲有完城旦罪,未断,今甲疠,问甲可(何)以论?当千(迁)病所处之;或曰当千(迁)千(迁)所定杀。”[12]法律答问,122秦人对麻风病人犯罪并不是一概论之:麻风病人犯罪,应将其淹死;若甲犯有应处完城旦的罪,现患有麻风病,其处置方式应为迁往麻风病隔离区处居住,或认为应迁往麻风病隔离区淹死。《汉书·平帝纪》记载了面对瘟疫的发生,汉王朝为百姓提供单独的宅第和医药服务:“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”[28]353

面对瘟疫的发生,当然医疗水平是防治的硬核因素,但是在传染性极强的瘟疫面前,管控机制自不待轻。哈民忙哈、庙子沟遗址中我们可以看到史前人们抗疫的一系列动作,目前可推知的就有隔离区设置、疫病尸体处理、医药救治以及巫卜祭祀,这些措施若缺少了一定的管控,是难以实现的。

哈民忙哈遗址中隔离区的设置、疫病人群的迁入、隔离人群的照看及医药救护治疗,此或可看作中国隔离治疫的雏形。尽管隔离治疫的早期阶段,人们可能多是出于本能而避疫,但瘟疫隔离观念和防护体系的初步形成,是人们生命与健康意识提升和社会进步的体现,并且要在相应的权力运行保证下方可实现。

对于疫病尸体的掩埋、火燎,也是如此。庙子沟遗址中对于疫病尸体多埋于室内、外的窖穴,若没有相关组织管理,难以对遗尸形成统一的处理方式。对于哈民忙哈F40 集中堆放的97具疫病遗尸,以及对隔离区及其周边房的焚烧,这一类大规模的遗尸处理行为不可能是个人之力,应是整个聚落人群有组织的行为结果。而医药救治、祭祀驱疫这些抗疫过程中重要内容的实施,同样离不开组织管控的定力。

结语

哈民忙哈、庙子沟两处与瘟疫相关遗存的典型性是显而易见的。通过对两者的分析,揭示了其所反映的隔离区设置、疫病尸体处理、医药救治、祭祀、管控实施等抗疫活动,或为相关研究提供了一定认识基础,也对今后考古实践中瘟疫遗存的识别、认知,具有借鉴意义。

之所以对哈民忙哈、庙子沟瘟疫遗存如此重视,就是对其所透露的信息感触深刻。瘟疫带给生灵的危害是惊心动魄的,即使在现代社会,一当瘟疫等传染性疾病发生,人们依然会失去冷静甚至陷入恐慌。而哈民忙哈、庙子沟人群却做出了他们该有的应对。尽管他们的行为比较简单、原始,但作为5000 多年前的先民,确实是难能可贵的。隔离区设置、疫病尸体处理以及有可能出现的管控举措的实施,其理念与精神,不失有值得今人思考与总结的价值。两个遗址中发现的或已用于疫病治疗的药材,一定程度上启示我们,在当今的新冠肺炎防疫过程中,应重视中医药在防治疫病中的独特作用,研习古法,造福当代。人文关怀也是值得关注的重要方面,其一定是战胜瘟疫的强大精神支撑。

以上讨论,仅仅是基于哈民忙哈、庙子沟两个遗址现有资料所生成的初步认识,而与此命题相关的探讨,尚存在不小的空间。随着考古工作的进一步开展,有关瘟疫实物遗存的发现会不断丰富。以医学考古学的视角,扩大和伸展这方面的研究维度,积极推动学术进步并更好服务于现实,是我们要不断付出努力的。

注释

①“哈民遗址被火烧且出土人骨的房址不止有F40,与其相邻的其他房址也有此现象。这些房址包括F32、F37、F44、F46、F47、F56 等,它们分布在聚落的东南角,可称之为Fn。”参见周亚威:《“战争”还是“瘟疫”:关于哈民忙哈遗址废弃原因的一点思考》,《中国文物报》,2020年2月21日第6 版。

—— 以岱海地区为例