创业机会与创业情境:一个整合研究框架

蔡义茹, 蔡 莉,2, 陈姿颖, 杨亚倩

(1.吉林大学 管理学院, 吉林 长春 130022;2.吉林大学 创新创业研究院, 吉林 长春 130022)

一、引 言

自创业研究兴起以来,创业机会是创业研究的核心这一观点已得到国内外学者的广泛认同(Shane和Venkataraman,2000;Aldrich和Cliff,2003;Carlsson等,2013)。Shane和Venkataraman(2000)最早提出,创业的独特性体现在创业机会的发现和利用上,创业研究应该围绕创业机会展开。Carlsson等(2013)认为,创业的本质是拥有新的、动态的、营利性的业务(即新的创业机会)。创业也被众多学者概念化为机会开发的过程(Shane和Venkataraman,2000;Aldrich和Cliff,2003)。对创业实践的观察表明,创业机会并不是静态的,而是随着外部创业情境的变化而动态变化的。从创业机会的产生来看,创业情境变化可能导致新创业机会的产生以及原有创业机会的消亡。例如,当前大数据、云计算、人工智能等数字技术的快速涌现并渗透进产业链的各个环节,颠覆了原有的产业组织形态,催生出大量新的创业机会。从创业机会开发的结果来看,该结果因其所嵌入创业情境的不同而存在较大差异。再以中国不同区域创业情境下的数字产业化发展为例,2019年,广东、江苏的数字产业化增加值均超过1.5万亿元,占GDP的比重超过15%,而山西、甘肃等中西部地区数字产业化增加值低于3000亿元,占GDP的比重不足5%。近年来,学界也开始强调创业机会开发的情境化属性,呼吁将创业情境纳入创业理论研究的范畴(蔡莉和单标安,2013;张玉利等,2014;Bruton等,2018)。因此,厘清创业机会与创业情境之间的关系是当前亟待探讨的研究问题。

然而,在已有的相关研究中,由于创业机会的本体论假设尚存在争议(Davidsson,2015),不同本体论假设下对创业机会与创业情境关系的观点尚不统一,且难以有机融合(Foss等,2019),创业机会与创业情境之间的影响机制还没有得到清晰的阐释,这成为推进创业理论研究的一个障碍。因此,有必要对创业机会与创业情境之间的关系展开更系统、深入的研究,以进一步揭示创业行为的本质。为此,本研究在阐明创业机会和创业情境概念内涵的基础上,从机会发现观、机会创造观和机会整合观三大理论视角对创业机会与创业情境关系的已有研究进行回顾,指出当前研究存在的不足。进而,本研究融合发现观和创造观的相关观点,阐明创业机会与创业情境的本质属性——不确定性之间的关系,并基于此构建一个整合性研究框架。具体而言,首先,本文认为与其就创业机会的本质是发现还是创造进行争论,不如将关注点放在创业者的实际决策和行动上,并以行动的结果区分发现型机会和创造型机会。其次,本文提出,随着创业过程的展开,发现型机会和创造型机会能够伴随时间的推移而不断转化,创业过程既包括创业机会发现也包括创业机会创造。最后,本文从多主体互动视角提出客观创业情境不确定性与认知创业情境不确定性之间的交互,是促进创业机会转化的重要力量。基于以上观点,本文构建了多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性的作用关系框架。

本文的理论贡献主要体现在以下几个方面:第一,从行动逻辑角度划分创业情境不确定性。本文立足于发现型机会开发和创造型机会开发所遵循的行动逻辑(即目标导向和手段导向),提出从目标和手段两个维度划分创业情境不确定性,为更清晰地探讨创业机会与创业情境不确定性之间的作用关系提供了新的思路。第二,基于客观创业情境和认知创业情境两个维度,探讨创业机会与创业情境的关系。本文在Packard等(2017)研究的基础上,区分了客观创业情境和认知创业情境,并将二者同时纳入研究范围,剖析了客观创业情境不确定性、认知创业情境不确定性与发现型/创造型机会之间的作用机制,从而更为细致地探讨了创业机会与创业情境之间的关系,丰富和完善了相关理论研究。第三,在上述两个方面的基础上,本文突破了单一主体视角和静态研究的局限性,从多主体互动视角探讨创业机会与创业情境的本质属性——不确定性之间的动态作用关系,并构建了创业机会与创业情境不确定性的作用关系框架,揭示了多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性的交互作用,以及由此促进创业机会之间相互转化的动态机制。

二、创业机会与创业情境的研究进展及不足

(一)创业机会

当前学界围绕创业机会的来源展开了深入的探讨,并形成了机会发现观和机会创造观两大主要流派。此外,也有部分学者试图调和发现观与创造观在本体论上相互对立的局面,提出了整合发现观和创造观的观点,但尚未形成体系。

1.机会发现观

机会发现观源于奥地利经济学派学者Kirzner的观点。Kirzner(1973,1979,1992)提出,创业机会是外生的,掌握更准确和更完备的潜在市场供求信息的创业者能够发现创业机会。基于这一思想,Shane和Venkataraman(2000)明确提出,创业机会是创业研究的核心,并客观地存在于外部创业情境之中。这成为机会发现观兴起的开端。后来的学者在此基础上,从不同视角拓展了机会发现观(Eckhardt和Shane,2003;Shane,2012;Fisher,2012)。发现观假设,创业机会的本质是客观的,预先存在于外部创业情境之中,等待警觉的创业者发现并利用,以实现其价值。创业机会开发过程是识别、评估和利用创业机会的线性过程。在机会发现观框架下,创业机会开发符合目标导向的行动逻辑。目标导向的理论模型认为,创业者首先围绕客观存在的潜在市场信息预先设定一个目标,并选择恰当的手段以实现目标,即通过选择整合资源和能力的组合方式,将抽象的目标转化为具体的创业行动。目标导向下的创业被视为创业者意志力主导的孕育和计划活动所带来的线性过程,并且市场很少是被创造出来的,创业者的目标就是尽可能地攫取现有的市场空间(Fisher,2012)。上述内容就是机会发现观的基本观点。

2.机会创造观

机会创造观的思想最初体现在否定机会发现观的相关研究中,这些研究分别从不同视角展开。如Gartner等(2003)从建构视角出发,通过实证研究证明创业机会是建构的而非发现的,创业者通过行动并与其他主体互动去想象(imagine)创业机会。Dimov(2007)从创造力视角提出创业机会是创造力的产品,它产生于对初始创意的持续塑造和开发,创业机会开发是动态、反复的,且具有社会嵌入性。Alvarez和Barney(2007)在回顾前人研究的基础上,将这些观点概括为机会创造观。创造观假设创业机会的本质是社会建构的。创业机会在被创造之前不能被理解,只有在行动与应对创业情境的迭代过程中被建构之后才存在(Alvarez和Barney,2007;Alvarez等,2014)。在机会创造观框架下,创业机会开发符合手段导向的行动逻辑。手段导向的理论模型表明,在高度不确定的创业情境中,创业者并非专注于目标,而是对可用的手段集合施加控制,并通过实验和迭代学习收集关于未来市场发展趋势的信息,创业机会开发是基于创业者所能利用的手段而开展的探索过程。在手段导向下,目标只有在购买产品/服务的客户确定之后才能得以确认,并且会随着时间的推移而改变、塑造和构建,有时候是偶然形成的(Sarasvathy,2001;Fisher,2012)。上述思想与机会创造观的观点一致。

3.机会整合观

在创业机会的本质到底是客观的还是建构的争论中,少数学者尝试提出整合的观点(Zahra,2008;Vaghely和Julien,2010;蔡莉等,2018),本文将此类观点概括为机会整合观。例如,Ramoglou和Tsang(2016)提出的现实化方法(actualization approach)很好地融合了发现观和创造观。他们认为,创业机会是独立于潜在创业者而客观存在的一种倾向,这种倾向以未被满足的、可能或可以现实化为利润即可被建构的市场需求的形式存在。蔡莉等(2018)认为,发现型机会和创造型机会可以通过机会集相互转化。本文认同整合观的观点,认为发现型机会和创造型机会同时存在,创业过程是创业者及利益相关者在不确定性创业情境下发现和创造创业机会的不断迭代的过程。

(二)创业情境

1.创业情境的内涵和维度

情境是指能够促进或约束现象的外部情况、条件、状态或环境(Welter,2011)。由这一定义可以看出,情境是比环境更为宽泛的概念(林嵩,2012)。情境不仅是一组客观存在的外部环境因素,更具有社会建构的特征,是广泛的动态过程,其中个体的主观认知因素是重要的组成部分(Nonaka等,2000)。张玉利等(2014)将创业情境的内涵系统地归纳为:在宏观层面,包含文化、政治和法律体系,历史、地理和生态因素,以及社会经济环境;在中观层面,包含行业、企业环境和领导风格等因素;在微观层面,包含认知方法、交流方式、信仰系统等因素。基于上述观点,本研究认为,创业情境不仅包括外部客观环境的因素,还包括创业主体对客观环境的认知等主观因素。当前学界对创业情境维度的研究相对较少,其中有代表性的是,Zahra等(2014)将创业情境划分为空间、时间、社会、制度、行业和市场六个维度;蔡莉和单标安(2013)将宏观层面的创业情境划分为制度、市场、文化三个维度。

2.创业情境的属性

创业情境的属性包括动态性(dynamism)、复杂性(complexity)、不均衡性(disequilibrium)、宽松性(munificence)、不确定性(uncertainty)等,其中不确定性是创业情境的本质属性(王朝云和章华林,2017),代表着创业行动与一般行动(mere action)之间的区别,构成了大多数创业理论的概念基石(McMullen和Shepherd,2006)。有学者提出,动态性、复杂性、不均衡性包含在创业情境不确定性之中,可视为创业情境不确定性的子维度(Dess和Beard,1984;王伟毅和李乾文,2007)。创业情境不确定性既包括外部环境的客观不确定性,即组织环境条件的可预测性(Miles和Snow,2003),也包括创业者对不确定性的主观认知,即创业者对无法预测的环境变化的主观认知现象(Baas等,2011)。

(三) 创业机会与创业情境的已有研究

通过对创业机会概念的仔细梳理可以发现,在解释创业机会和创业情境的关系时,机会发现观、机会创造观和机会整合观这三种理论观点存在本质上的区别,不能混为一谈。因此本文分别从机会发现观、机会创造观和机会整合观三个视角对创业机会与创业情境关系的研究现状进行了回顾。

1.机会发现观视角下创业机会与创业情境的关系

大量研究基于机会发现观视角探讨了创业机会与创业情境之间的关系。发现观视角的研究认为,创业机会客观地存在于创业情境之中,创业情境的变化产生了创业机会(Eckhardt和Shane,2003;Shane,2012;Mole和Mole,2010),客观的创业情境在创业机会开发过程中起到了更大的作用(Suddaby等,2015),它限制了创业机会的潜在价值(Shane,2012;Berglund等,2020)。因此,持发现观的学者在研究创业机会与创业情境之间的关系时,绝大多数关注了创业情境对创业机会开发的单向影响。例如什么样的创业情境有利于创业机会的产生,以及什么样的创业情境有利于或者阻碍了创业者开发创业机会等问题,并且关注了制度、市场、文化等不同维度(如Stenholm等,2013;Wood等,2014;Ma等,2011),以及创业情境不确定性等属性(如Miller,2012;Schmitt等,2018;DeTienne等,2008)。仅有少部分的学者关注了创业机会开发对创业情境的反作用以及创业机会与创业情境之间的互动关系。此类研究主要体现在对发现型机会开发过程的纵向研究之中。例如,Woolley(2014)提出,尽管市场情境变化可以激发创业机会的生成,但不会立即创造新企业生存所需的资源和结构。当市场内一项技术出现时,创业者通过创业机会利用进入缺乏凝聚力和基础设施的产业领域,此时需要创业者及新兴行业的利益相关者共同努力,制定新的行业规范和标准以便实现创业机会的成功利用。

2.机会创造观视角下创业机会与创业情境的关系

创业机会创造与创业情境关系的观点大多来自机会创造观的论述。创造观认为,创业机会是由创业者通过与利益相关者互动建构创业情境,并通过创业情境的反馈与持续互动产生的(Edelman和Yli-Renko,2010;Suddaby等,2015;Berglund等,2020)。因此,在创造观视角下,创业机会与创业情境之间是持续互动、彼此成就的双向循环关系,创业者的认知—决策—行为等一系列的微观过程为二者互动的媒介(Packard等,2017)。综合已有研究观点,创造型机会与创业情境之间的互动关系可被归纳为如下过程:创业者首先基于先前的经验、知识和创造性思维来确定资源和能力的可能用途,外部利益相关者也可能提供可行的方案(Alvarez等,2015)。在评估资源和能力的可能组合及其潜在价值后,创业者对创造创业机会的方式做出决策(Packard等,2017),并与外部利益相关者互动以实施创业机会,从而引发创业情境的变化(创业情境不确定性上升)。随后,创业者从变化了的新创业情境中收集反馈信息,通过认知—决策过程修正原有创业机会创造方式并开展新一轮的行动(Alvarez等,2013;Packard等,2017)。伴随新信息的披露、认知偏见的减少和判断能力的提升,创业决策及行动不断得到修正,创业情境不断被改变以适应创业机会建构,所建构的创业机会以及创业机会建构的方式也相应地不断做出调整,直到创业情境与创业机会达到符合创业者及利益相关者预期的匹配程度,最终创业机会得以建构,创业情境在创业机会建构过程中被转变(创业情境不确定性下降)(Suddaby等,2015;Packard等,2017)。因此,创业机会是社会现实的创造,创业机会建构过程也是新创业情境形成的过程。

3.机会整合观视角下创业机会与创业情境的关系

机会整合观视角下创业机会与创业情境之间关系的研究目前还较为分散。相关研究大致可以分为三类:第一,已有研究提出机会发现观和机会创造观代表两种类型的创业机会,它们同时存在并分别嵌入在具有不同特征的创业情境之中。有学者认为,发现型机会所嵌入的创业情境以风险型、稳定性、低不确定性为特征;创造型机会所嵌入的创业情境以高创新性、高不确定性为特征。在不同创业情境特征下,创业者的背景、特质、认知、资源等要素对发现型机会开发和创造型机会开发能够产生完全不同的影响(Hmieleski和Baron,2008;Hmieleski等,2015;Burns等,2016;Navis和Ozbek,2017)。第二,已有研究认为,机会发现观和机会创造观是两种理论视角,可以互相补充、相互融合。例如Suddaby等(2015)提出,发现观与创造观的对立在很大程度上是研究者观察层面不同造成的结果。其中发现观基于的是个体或团队层面,因此创业情境似乎更有影响力;而创造观基于行业或组织场域层面,因此其观点更具延展性和主体间动态性,创业主体与创业情境之间的界限不太明显。这表明,发现观和创造观可以相互支持,有效地理解创业需要将二者微妙地融合起来。第三,还有少数研究避开对创业机会本体论的探讨,转而关注创业主体基于对创业情境的理解而采取的创业机会开发行动。例如,Foss等(2019)提出判断基础观(judgement-based approach),将创业理解为在不确定创业情境下对资源的判断,并把创业情境概括为“异质性—不确定性”的联结,创业主体对创业情境的特殊理解决定其创业机会开发行为。

4.已有研究的局限

尽管学者们已经对创业机会与创业情境的关系展开了一定的探讨,但是相关研究仍然存在一些不足。首先,已有研究对创业机会和创业情境内涵的解释尚不统一,这使得现有研究结论较为碎片化,创业机会与创业情境之间深层次的作用机制尚未被系统揭示。就创业机会而言,由于机会发现观和机会创造观在创业机会本体论假设上的对立,当前研究被割裂为相对孤立的两个流派。尽管基于整合观的研究已经开始出现,但是学者关注较少,不足以弥合当前研究相对割裂的现状。虽然发现观和创造观的研究针对单一创业机会与创业情境的关系及动态机理有了一定的解释,但是并不能解决创业机会与创业情境互动下创业机会不断产生的动态性问题,对于发现型机会和创造型机会的转化,人们更是知之甚少。就创业情境而言,当前研究大多将创业情境视为外部的客观条件,也有少部分研究将创业情境概念化为创业者对外部客观条件的认知。尽管研究外部客观创业情境的文献强调了创业主体认知等主观因素在创业情境影响创业机会开发过程中的重要性,但是鲜有研究明确探究客观创业情境和认知创业情境之间的交互作用机制及其与创业机会之间的关系,因此难以全面揭示创业机会与创业情境之间的作用机理。

其次,创业机会与创业情境之间动态作用机理的研究较为缺乏。当前大部分研究基于发现观视角,利用截面研究方法分析了特定的创业情境如何影响创业机会的产生和创业机会开发行为,忽略了创业情境与创业机会开发过程的动态性研究。然而,创业是一个过程(McMullen和Dimov,2013),仅从静态视角开展研究难以揭示创业机会与创业情境关系的本质。正如熊彼特(Schumpeter,1947;Schumpeter等,1949)所言,纵向研究对于创业的实证研究和创业理论的进步都是必不可少的。并且,熊彼特强调了不确定性是需要开展创业研究的原因,创业不确定性来源于创业活动所嵌入的制度、市场以及文化情境伴随时间变化的不可预测性(Webb等,2010)。因此,创业情境的不确定性、不可预测性使得剖析创业机会与创业情境的动态作用机制更具有必要性。

再次,当前研究大多聚焦于创业情境对创业机会开发的单向影响,而创业机会开发反作用于创业情境以及创业机会与创业情境的互动关系的研究较为缺乏。从创业情境的社会建构特征来看(Nonaka等,2000),伴随创业行动的开展,创业机会的成功开发进一步将变革引入创业情境进而塑造出新创业情境。尤其是在当前数字技术所引发的行业、组织快速变革的背景下,创业情境的不确定性大大上升,创业者在创业机会开发过程中更加需要主动变革、塑造创业情境,进而化解不确定性。但相关研究仍较为稀缺。

最后,已有研究主要从单一主体视角探究创业机会与创业情境的关系,缺乏多主体视角下的研究。创业机会开发离不开利益相关者的共同参与,是多主体互动的结果(Choi和Shepherd,2005;Andresen等,2014;蔡莉等,2018)。尤其是在当前数字经济背景下,创业情境不确定性显著增加,更加需要创业者通过与外部主体的互动来共同应对挑战(Nambisan等,2018)。因此,有必要进一步从多主体互动视角探究创业机会与创业情境之间的作用机理。然而现有文献对此类问题的研究仍较为缺乏。

三、整合框架的提出:基于多主体互动视角

基于上述研究局限,本文整合机会发现观和机会创造观,将客观创业情境和认知创业情境同时纳入研究范围,并进一步从多主体互动视角揭示创业机会与创业情境的本质属性——不确定性之间的动态作用机制。同时,本文通过借鉴蔡莉等(2019)提出的LCOR创业理论模型的思想,剖析多主体互动视角下发现型/创造型创业机会如何不断与创业情境互动,进而实现创业机会之间不断转化的内在机制,并基于此构建了一个整合性的研究框架。

(一)机会整合观

整合发现观和创造观是创业机会与创业情境作用关系框架提出的理论基础。发现观和创造观对创业机会本质的争论是客观主义和建构主义两种本体论的争论,二者难以融合。但是,部分整合观的研究提出解决创业机会本质问题的最简单方法是不关注创业机会是什么,而是关注创业机会能够做什么(McMullen和Shepherd,2006),表现为创业投资、创建新组织等创业行为(Klein,2008)。这种方法避开了将创业机会定义为客观或主观的问题,聚焦于创业的实际行为及结果以揭示创业过程的本质。立足于这一观点,本文进一步提出可以从创业机会开发的实际结果来区分发现型机会和创造型机会。其中,发现型机会开发的结果是满足已有的市场需求。它植根于市场不完善、创业机会信息不对称之中,大多数基于渐进式创新(Vaghely和Julien,2010)。例如推出速度更快、性能更好的电脑、手机等产品。发现型机会开发遵循目标导向的行动逻辑(Fisher,2012),即创业者首先从创业情境中识别潜在的市场需求(即新目标),进而做出创业机会开发的一系列行动(如资源的获取与整合)。创造型机会开发的结果是创造新的市场需求。它植根于不确定创业情境下的创造性想法,往往基于破坏性创新(Vaghely和Julien,2010)。例如互联网技术变革下创业者所创造的创业机会。创造型机会开发遵循手段导向的行动逻辑(Fisher,2012),即创业者首先明确已有资源和能力之间新的组合方式并围绕其开展行动,在行动中逐渐明确目标以建构创业机会。伴随创业过程的开展,创业机会之间可以基于不同创业情境相互转化。这既存在于相同类型创业机会之间,也存在于不同类型的创业机会之间。

(二)创业情境不确定性及维度划分

由于创业情境的本质在于不确定性(王朝云和章华林,2017),因此要揭示机会整合观视角下创业机会与创业情境关系的本质,首先需要厘清创业情境不确定性与创业机会之间的作用关系。不确定性嵌入在创业情境的各个具象化维度(如制度、市场、文化等)之中,因此创业机会与创业情境不确定性之间作用关系框架也可作为一个通用性框架,为分维度探究创业机会与创业情境之间的作用关系提供研究思路和理论依据。此外,正如前文所述,创业情境的不确定性使得探究创业机会与创业情境之间动态交互作用机理变得更具有必要性。

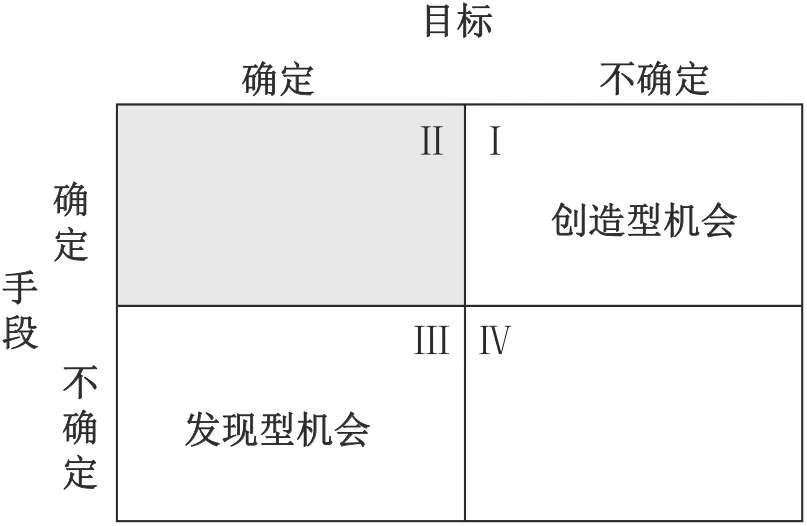

本文认为创业情境不确定性既包括外部环境的客观不确定性,也包括创业者及相关主体所认知到的不确定性,在研究创业机会与创业情境不确定性之间的关系时,需要将二者同时纳入研究框架。客观上,创业情境始终处于完全不确定的状态,即奈特式不确定性(Knightian uncertainty)。根据潜在意外理论(potential surprise theory)的观点(Shackle,1949,1961),奈特式不确定情境下的决策由两个部分组成:一部分是一组可能的结果,可视为目标;另一部分是一组可用的选项,即实现目标可用的手段。换句话说,在不确定创业情境下,创业者根据经验和想象力等主观因素为每个可能的创业机会构建一组手段及可能的目标。然后,创业者通过先消除更为意外的手段(确定手段集合)或先消除更为不良的目标(确定目标集合)来降低认知创业情境的不确定性,进而形成部分不确定的认知创业情境(手段不确定—目标确定或目标不确定—手段确定),并基于认知创业情境实施创业机会开发的决策及行动(Packard,2017;Davidsson,2015)。因此,主观上创业者能够通过信息、经验、认知等因素化解外部客观创业情境的部分不确定性。立足于上述理论观点,并结合发现型机会开发和创造型机会开发分别遵循目标导向和手段导向的行动逻辑,本文认为,可以从目标和手段两个维度划分创业情境不确定性,从而更好地探讨发现型/创造型创业机会与创业情境不确定性的关系。为此,构建如图1所示的创业情境不确定性维度划分类型。

图 1 创业情境不确定性的维度划分

根据Packard等(2017)的观点,客观创业情境始终为完全不确定的状态,即手段和目标均不确定(象限IV)。在主观上,创业者基于经验、认知等因素做出一系列决策进而将认知创业情境由手段—目标均不确定(象限IV)转化为手段—目标部分不确定。其中,遵循目标导向的创业者首先从完全不确定创业情境中识别出未被满足的市场需求,即确定其行动目标的集合。而对于实现所识别目标的手段尚未产生明确的认知,需要不断地探索(手段不确定),以实现发现型机会开发(象限IV转化为象限III)。遵循手段导向的创业者对最终要实现的目标尚不明确,仅能确定当前可用资源和能力的组合方式,即确定创业机会实施手段的有限集合(手段确定)。创业者通过判断不同手段的潜在价值,选取其所认为的价值最大的手段开展创业机会开发行动。伴随创业机会开发,目标则在不断被探索和改变中得以构建(目标不确定),从而实现创造型机会开发(象限IV转化为象限I)。而象限II代表手段和目标均确定的创业情境,不论是客观还是主观,创业领域很难出现二者均确定的情境,因此本文对此不做讨论。

(三)多主体互动视角

通过对创业机会与创业情境之间关系的已有研究回顾发现,当前研究主要聚焦于对单一主体的研究,忽略了其他参与主体的作用,如创业者/企业、金融机构、政府、大学及科研机构、客户等。然而,在高度不确定的创业情境下,创业机会的成功开发更加离不开组织间的密切联系。尤其在数字经济时代,创业活动以多主体风险共担、价值共创为主要特征(Nambisan等,2018),如以字节跳动、Uber等为代表的平台企业通过与各类参与主体的深度互动实现了快速成长。因此,要想深入剖析创业机会与创业情境不确定性之间的作用机制,则需要立足于多主体互动视角,揭示创业者如何基于创业情境不确定性与其他主体互动进而实现发现型/创造型机会的开发,以及多主体互动下发现型/创造型创业机会的开发如何反作用于创业情境不确定性,进而引发新一轮的创业机会开发,实现创业机会之间的不断传递与转化。

本文提出在创业机会与创业情境不确定性互动过程中,多主体互动主要起到如下几方面的作用:第一,多主体互动能够影响创业者的认知创业情境,从而影响创业机会开发的类型。开发何种创业机会取决于创业者对于客观创业情境的认知。同时,创业者的认知过程会受到外部利益相关者的影响。Suddaby等(2015)指出,创业机会源自创业者与其所在网络内关键主体的互动与联系。多主体互动所带来的多样化信息能够导致创业者认知创业情境的不断迭代(Fischer和Reuber,2011),最终影响创业者形成可行的创业机会开发目标/手段,从而促进创业者对发现型/创造型机会的开发。第二,多主体互动能够为创业机会开发提供所需的资源和能力,促进创业机会的成功利用。发现型机会和创造型机会开发均需要投入多样化的资源,而创业者自身所具备的资源是有限的。多主体互动不仅能够通过信息交流降低创业者与金融机构、大学等主体间的信息不对称,促进资源的高效配置(Ghio等,2019),还能够通过资源共享,扩大所获取的有形或无形资源的范围和规模(Autio等,2018),从而保障创业机会的成功开发。第三,伴随发现型/创造型机会开发过程,多主体互动能够改变外部客观创业情境。客观创业情境的变化能够引起潜在创业者认知创业情境的变化,促进新创业机会开发,从而实现创业机会之间的转化与传递。围绕发现型机会开发,David等(2013)以美国专业咨询行业的兴起为案例,探究制度创业者为了开发由制度变革所产生的创业机会,通过与高地位的行动者互动创建新的制度来定义新的组织形式,从而释放出更多的创业机会。围绕创造型机会开发,Alvarez等(2015)提出创业机会创造行为打破了原有的创业情境并产生了不确定性。创业者在构建创业机会的同时需要通过与利益相关者互动,共同制定人与物之间的新关系、利益相关者之间共享意义集合和新互动模式,这些新的共享意义和社会关系会累积形成新制度情境,能够进一步促进创业机会开发。

(四)多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性作用关系框架构建

借鉴蔡莉等(2019)提出的LCOR创业理论模型(即learning、capability、opportunity、resource,以下简称LCOR模型),本文基于机会整合观和图1对创业情境不确定性的划分,构建了如图2所示的多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性作用关系框架。LCOR模型基于过程理论提出,过程理论认为,过程具有时间性(temporality)、整体性(wholeness)、作用性(force)、开放性(openness)、潜在性(potentiality)五大特性(Helin等,2014)。基于整体性和作用性,LCOR模型强调创业不仅是创业机会—资源一体化开发的过程,也是创业学习的过程和创业能力形成的过程,创业过程中机会、资源、学习和能力要素在作用特性的驱动下产生联系,进而形成一个整体。基于开放性,LCOR模型提出创业过程嵌入在一定的创业情境之中,一方面,创业情境的高度不确定性能够驱使企业不断调整创业行为;另一方面,企业的创业行为也能够重塑和改变创业情境。基于时间性,LCOR模型认为需要从动态视角研究LCOR与创业情境之间的关系。基于潜在性,创业作为一个过程,随着创业要素和创业情境不断相互作用,会产生不同的结果(如催生新的创业机会)。

图 2 多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性的作用关系框架

基于上述观点,本文从动态视角探究创业机会与创业情境之间的作用关系。从动态视角看,在创业情境的主客观因素交互作用下,创业者对创业情境不确定性的认知不是静态的,而是随时间不断变化的(Schmitt等,2018),创业者对客观创业情境的认知过程也是对外部知识的学习过程。伴随认知创业情境的变化,创业者通过与其他主体互动,获取并整合相应的资源和能力以利用/构建创业机会。多主体互动下创业机会开发的结果能够进一步改变创业情境的不确定性,这一变化所产生的新知识能够进一步被传递,并被创业者和利益相关者学习从而促进其认知创业情境的转变,从而引发新一轮的创业机会发现或创造(Packard等,2017)。这一迭代过程使得创业机会之间能够不断传递与转化,因此创业机会与创业情境之间是动态的互动关系。随着时间的流逝,创业机会与创业情境的不断互动会促进同类型新创业机会的生成,以及不同类型创业机会之间的转化(如图2所示)。下文对不同转化路径进行解释,并提出值得进一步探索的研究问题,以期为学者在未来更为系统地揭示创业机会与创业情境之间的动态作用机理指明方向。

1.发现型机会促进发现型机会开发

警觉性、风险偏好较高或拥有更多信息的创业者及利益相关者能够率先对创业情境中与创业机会相关的知识进行学习,进而认知到创业情境中未被满足的市场需求,从一个确定的创业目标开始,创业者基于自身经验、认知偏好以及所具备的资源和能力,与利益相关者进行信息互动从而开始构思并探索实现创业机会利用可能的手段集合(手段不确定)(如图2所示,象限IV到象限III再到发现型机会,即路径①至③)(Packard等,2017)。创业者围绕目标,与利益相关者进行互动以获取和整合创业机会利用所需的资源和能力,进而利用创业机会。一旦创业者成功利用创业机会,即在市场上提供了新产品或服务,客观创业情境中的市场需求就会由原来潜在的转化为显性的,即某一产品/服务从不存在到存在,客观创业情境不确定性得以降低(如图2所示,发现型机会到象限IV,即路径⑤)。这一变化会使一些警觉性相对较低以及风险规避型的创业者(模仿/跟随型创业者)进一步学习创业机会相关的知识进而认知到明确的市场需求,即目标从不确定转化为确定,他们基于自身资源、能力禀赋和认知偏好的不同,可能会构思出更优的手段,通过与其他主体互动涌入到同类型创业机会的开发中,并与先前的创业者展开竞争(Alvarez和Barney,2014),进一步满足相似的市场需求(如图2所示,象限IV到象限III再到发现型机会,即路径①至③)。在竞争过程中,发现型机会以多样化的手段被充分利用,直到创业机会利用的战略与创业情境达到最优匹配(Plummer等,2007)。例如,阿里巴巴在其B2C电子商务平台天猫的基础上,于2017年进一步联合品牌商家推出“小黑盒”,为新品首发提供潜客洞察、精准试用等服务,其中强生旗下漱口水品牌“李施德林”和天猫共同定制了花香漱口水,进一步满足了女性市场的需求。

2.发现型机会促进创造型机会开发

发现型机会向创造型机会转化的方式有两类情况,即内生驱动和外生驱动。(1)内生驱动:即创业机会转化的驱动力主要为企业家内在的创造力和企业家精神。具体而言,创业者及利益相关者基于一个确定的目标,不断探索性地采取各种手段对发现型机会进行利用(如图2所示,象限IV到象限III再到发现型机会,即路径①至③)。伴随这一过程,情境—机会—战略之间逐渐达到最佳匹配(Plummer等,2007),满足市场需求的方式逐渐饱和,市场逐渐走向成熟乃至衰退阶段。此时未来市场需求的变化趋势变得更加难以预测(客观创业情境不确定性上升),需要行业领先型创业者创造性地整合资源和能力,进一步创造新的市场需求。在此情况下,行业内领先型创业者的认知创业情境转变为目标—手段均不确定(如图2所示,发现型机会到象限IV,即路径⑤)。为了进一步开发创业机会以维持企业竞争优势,在创造力和企业家精神的驱使下,创业者与利益相关者通过不断学习,创新性地实施手边资源和能力的新组合方式,进而与创业情境互动以构建创造型机会(如图2所示,象限IV到象限I再到创造型机会,即路径②至④)。如当前在技术上走入“无人区”的华为公司依赖于自身对未来的判断探索产品和技术方向。(2)外生驱动:即创业机会转化的驱动力主要来自外部创业情境的压力。具体而言,创业者与利益相关者基于已经存在的市场需求开发创业机会的过程中(如图2所示,即路径①至③),外生情境因素可能突然发生变化,如技术变革、金融危机等,使得客观创业情境不确定性大幅度升高(Dean和McMullen,2007)。通过信息传递的方式,创业者对创业情境原有的认知转化为目标—手段均不确定的状态(如图2所示,发现型机会到象限IV,即路径⑤)。此时,受到创业情境完全不确定性的认知压力的驱使,部分创业者不断学习,基于已有的资源和能力判断适应于新创业情境的开发方式,将对创业情境的认知转变为手段确定的状态,并以手段导向的行动逻辑在创业情境中与利益相关者互动,从而共同建构创业机会(如图2所示,象限IV到象限I再到创造型机会,即路径②至④)。

3.创造型机会促进创造型机会开发

创造型机会之间的相互转化体现为多主体共创高创新性创业机会的过程。首先,开拓型创业者发起创业机会创造过程,引发客观创业情境不确定性上升(如图2所示,象限IV到象限I再到创造型机会,然后再到象限IV,即路径②—④—⑥)。为了化解创业情境的不确定性,与创造型机会相关的新技术和知识需要传递给行业内的利益相关者,以提升创业机会开发的合法性(Alvarez和Barney,2014)。从利益相关者的视角看,他们通过学习与创造型机会相关的新技术和知识,认知到创造型机会对其所处行业带来的不确定性,调整已有资源、能力配置模式,使其与初始创造型机会相匹配,进而加入创业机会创造过程(如图2所示,象限IV到象限I再到创造型机会,即路径②至④)。尽管此时目标是模糊的,但是伴随与创业者和创业情境的互动,利益相关者不断整合新的资源和能力,逐渐建构新的利基空间,进而实现自身创造型机会开发。在此过程中,创业者(创造型机会开拓者)和利益相关者(创造型机会跟随者)构建新的行为和惯例,形成新的行业生态(客观创业情境不确定性下降)。例如,在苹果公司开发App Store应用平台的过程中,来自互补市场的各类软件开发商会不断加入创业机会开发,与平台所有者苹果公司进行互动,共创创业机会(软件应用生态),同时也实现自身创业机会的开发。

4.创造型机会促进发现型机会开发

创造型机会向发现型机会转化也分为两类情况:(1)对互补型创业企业来说,创造型机会开发(往往由颠覆式创新驱动)打破了原有市场结构,促进产业链上下游及周边环节的客观创业情境不确定性升高,同时在产业链的上下游及周边环节催生新的需求(Woolley,2014)(如图2所示,象限IV到象限I再到创造型机会,创造型机会再到象限IV,即路径②—④—⑥)。在此情况下,部分创业者会率先学习创业情境变化的相关知识,并结合自身经验识别出潜在的市场需求,进而化解目标不确定性,并围绕目标构思可能的资源、能力整合手段,开发发现型机会(如图2所示,象限IV到象限III再到发现型机会,即路径①至③)。例如在新兴行业的形成过程中,互补型创业者围绕创造型机会识别出其关联市场的潜在需求并利用创业机会。(2)对同类型创业企业来说,伴随创造型机会开发,创业者与多方利益相关者逐渐确立起新的行业标准和规范进而构建结构化和稳定化的制度(Edelman和Yli-Renko,2010),促进客观创业情境不确定性降低(如图2所示,象限IV到象限I再到创造型机会,创造型机会再到象限IV,即路径②—④—⑥)。此时,新的市场需求已有初步的解决方案,但随着时间推移,客观创业情境不确定性使得最初的方案未必是最优的(Plummer等,2007)。而拥有一定资源基础的跟随型创业者能够通过学习外部知识,识别到未被完全满足的市场需求,基于自身资源和能力优势构思满足需求的新方案,并通过与其他主体互动配置资源以利用创业机会(如图2所示,象限IV到象限III再到发现型机会,即路径①至③)。如新兴行业形成后的原始产品/服务形态不断更新和发展。

四、研究结论与未来展望

本文基于机会整合观,从手段、目标两个维度划分创业情境不确定性,进而从多主体互动的视角剖析发现型/创造型创业机会与客观/认知创业情境不确定性之间的动态关系,以及在此过程中创业机会之间不断转化的内在机制。在此基础上,通过借鉴LCOR创业理论模型,本文构建出多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性的作用关系框架。研究发现,第一,创业者的认知创业情境不确定性通过影响创业机会开发的行动逻辑,进而决定所开发创业机会的类型。具体而言,目标确定—手段不确定的认知创业情境能够引发发现型机会开发,而手段确定—目标不确定的认知创业情境能够引发创造型机会开发。同时,创业者与其他主体之间的信息传递与相互学习能够影响创业者的认知创业情境不确定性。第二,多主体之间资源和能力互动下,创业机会开发的行为和结果能够进一步反作用于客观创业情境不确定性,并引发新一轮潜在创业者的认知创业情境不确定性的变化,进而促进新一轮的创业机会开发行为,由此实现原始创业机会向新创业机会的转化。创业机会之间的转化既存在于同类型的创业机会之间,也存在于不同类型的创业机会之间,本文归纳出了四种类型的转化路径。

本文的理论贡献主要体现在以下几个方面:第一,本文提出从目标和手段两个维度划分情境不确定性,为探讨发现型/创造型机会与创业情境不确定性之间的作用关系提供了新的思路。第二,本文将客观创业情境不确定性、认知创业情境不确定性同时纳入研究范围,更为细致地探讨了创业机会与创业情境之间的关系。第三,本文突破了已有研究单一主体视角和静态研究的局限性,构建出多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性的作用关系框架。围绕所构建的多主体互动视角下创业机会与创业情境不确定性的作用关系框架,本文进一步从分类视角、动态视角和层面视角提出未来值得探索的研究问题,旨在进一步为创业机会与创业情境关系的相关理论和方法的发展做出贡献。

未来进一步的研究可以包括如下几个方面:

首先,从分类视角来看,未来可以分类型探究多主体互动视角下创业机会与创业情境之间的作用机理。第一,基于创业机会的不同类型,可以研究发现型/创造型机会开发过程中创业者和利益相关者对外部创业情境的认知和决策过程,以及发现型/创造型机会开发过程中的多主体互动机制。第二,可以围绕制度、市场等创业情境的不同维度开展分类研究,如分析制度情境不确定性与发现型机会开发之间的互动机理,客观市场情境不确定性与主观市场情境不确定性之间的互动机制,以及二者与创业机会之间的交互作用关系。第三,可以根据不同类型的多主体构成开展研究,以对多主体互动开展更具细粒度的理论分析。不同类型的主体所能带来的资源和所提供的信息具有异质性,创业者与不同类型主体互动能够引发不同的认知和行动。未来可以围绕不同类型的参与主体探究多主体互动视角下创业机会与创业情境的作用关系。如创业者/企业、大学与政府互动视角,创业者/企业、风投与客户互动视角等。

其次,从动态视角看,未来可以探究创业机会与创业情境动态作用下创业机会之间的传递和转化机制。本文已经对四种类型转化路径进行了初步的理论探讨,未来需要围绕这一思路,深入挖掘创业机会转化的内在机理。如发现型机会如何通过与创业情境互动实现向发现型/创造型机会转化,创造型机会开发如何转变创业情境进而促进发现型/创造型机会的生成等。同时,可以探究资源、学习、能力等不同要素在创业机会转化过程中所起的作用。

再次,从层面视角来看,未来可以探究创业者/创业企业单一机会开发向多主体机会集构建的演化机理。所谓机会集,是指多主体以资源为基础进行互动所开发的一系列机会的有机集合,机会之间高度关联(蔡莉等,2018)。创业机会的相互促进与转化使得各个创业机会之间具有有机的联系而形成机会集,机会集的动态变化推动了多主体的集聚乃至创业生态系统的形成及演化。因此,未来可以基于机会集视角分析单一主体创业机会开发向多主体共建机会集转变的过程机理,多主体的资源、能力、网络等要素对机会集与创业情境之间作用关系的影响,以及机会集视角下创业生态系统的形成及演化机理等问题。

又次,可以基于机理分析提炼相关理论。第一,在上述分类、动态以及跨层研究的基础上抽象出一组概念,包括创业机会、创业情境、多主体、资源、学习、能力、机会集和创业生态系统等。第二,基于现有理论空白和对实践现象的观察,未来可以对上述不同类别的概念进行组合,形成具有理论和实践价值的研究问题,并通过对该问题的深入探索,提出创业机会与创业情境作用关系的相关理论命题,以进一步丰富和拓展LCOR创业理论模型等相关创业理论。第三,考虑到中国创业情境在制度、市场和文化等多个方面与西方创业情境存在本质不同(蔡莉和单标安,2013;Bruton等,2018;张玉利和谢巍,2018),为了更好地指导本土创业实践,未来需要立足于中国情境,凝练中国独特的创业情境因素及其与发现型/创造型机会开发之间作用的相关理论命题,如政府干预与发现型/创造型机会开发之间的作用过程理论等。

最后,在研究方法方面,未来研究需要采用多元化的研究方法,以检验并提升理论的准确性和预测力。例如,通过多案例研究、混合方法、仿真模拟等方法对研究问题进行多种分析,对理论的解释力进行检验。同时,可以基于所提出的理论,采用预测方法提出创业机会与创业情境互动过程的发展趋势以及可能的结果等。