关系治理还是契约治理:农地流转治理结构的转型逻辑与区域差异研究

崔益邻,程玲娟,曹铁毅,邹 伟

(1.中国人民大学公共管理学院,北京 100872;2.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095)

1 引言

一直以来,不安全的土地产权与不完善的农村土地市场被认为是阻碍发展中国家经济增长的核心因素之一[1]。为发挥市场在配置资源中的决定性作用,中国政府一直寄希望于“农地产权强化—农地市场化流转—农业绩效提升”的路径推进农业现代化。伴随着土地产权的不断强化,全国农地流转数量得到迅速增加,但是市场机制并不健全,流转规范性仍旧不高。据农业农村部资料显示,截至2017年底,全国家庭承包耕地流转面积达到5.12亿亩,占家庭承包经营耕地总面积的37%,但其中流转向专业合作社和企业的面积仅占32.5%,流转合同签订率不足70%,农地资源并未得到充分有效配置,农业经营主体也难以形成稳定的经营预期,需要更加关注产权实施层面的治理方式转型[2]。POPPO等[3]提出经济治理的两种结构:关系治理(Relational governance)与契约治理(Contractual governance),并引发了两者之间存在相互替代还是互补作用的争论。在当前中国经济的转型时期,农地流转市场也正由熟人间、非正式的关系治理结构向非熟人间、正式的契约治理结构转变。因此,从治理结构的视角探究清楚两者之间的关系及其转型的逻辑,对于完善农村土地市场化配置机制具有重要意义。

从现有文献来看,目前关于中国农地流转市场的研究大多以农地流转市场参与及其相关绩效的实证研究为主。农地流转可以降低土地细碎化、促进农地资源优化配置、扩大农业经营规模以提高农业生产率、促进农民增收[4-7]。但长期以来,中国农地流转市场的发展主要受到土地产权制度不完善的制约[8-9],产权是土地要素市场化配置的基础[10],频繁的土地调整削弱地权稳定性,而且作为一种行政手段和土地市场流转之间存在一定的替代性,阻碍农地流转市场的发育[4,11]。随着土地确权不断推进,农地产权安全性得以保障,有效促进了土地市场发育[12-13],但罗必良[2]的团队研究发现,土地确权会强化农地禀赋效应和土地“人格化”特征,进而阻碍农地流转。而对农村土地流转市场的具体治理结构,学者们已经关注到其中非正式制度发挥的作用。农户的土地流转行为受到地缘、血缘和亲缘关系和社会信任的影响[14-15],农地流转“嵌入”在乡村社会关系之中,因而将市场机制阻隔于外[16]。对待那些有亲密的血缘亲缘关系和高度信任的人,主要依赖非正式规则的作用,以口头协议为主[17],形成“人情租”现象[18]。对待陌生人和那些缺乏信任的人,更偏向于依靠正式的规则来防止合同实施的风险,因此需要签署书面合同[19]。

综上所述,现有研究虽然已经认识到正式规则(产权制度)和非正式规则(文化、习俗)在农地流转市场治理中发挥的作用,但缺乏统一的分析框架,而且大多强调农地产权界定的作用,忽视了产权的实施机制,而仅仅依靠加强产权界定可能难以达到促成农地市场化流转的政策预期。基于上述文献梳理,本文的贡献在于:(1)使用Biprobit模型对中国农地市场上关系治理与契约治理之间的相互关系进行分析;(2)拓展了“产权界定—交易成本—治理结构”的分析框架,将产权的实施特征加以考虑;(3)探究了中国农地流转市场治理结构及其转型逻辑的区域差异。

2 分析框架与研究假说

2.1 关系与契约——一个理论分析框架

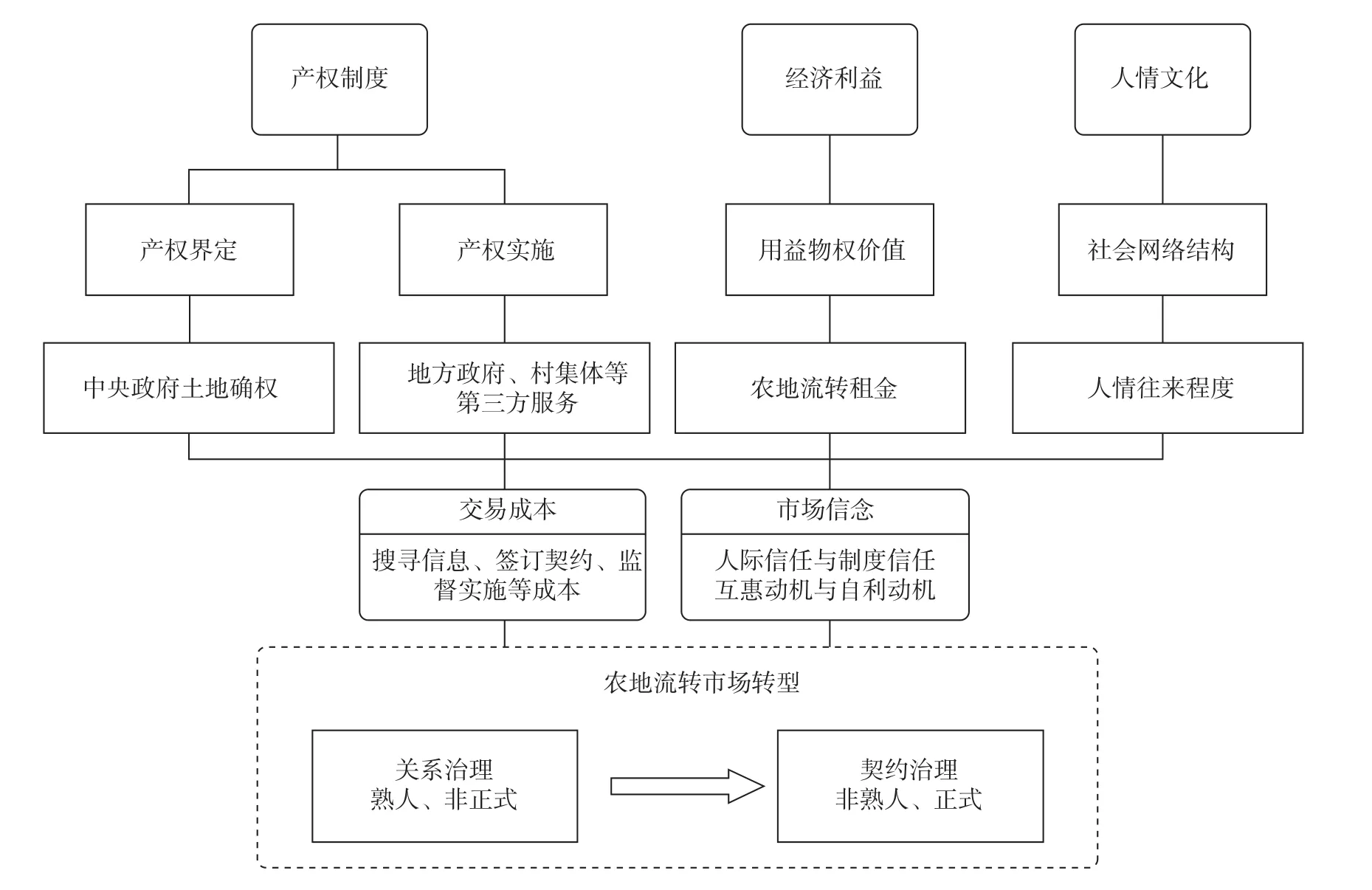

本文构建了一个农地流转市场治理结构转型过程的分析框架,以交易对象和流转契约来刻画农地流转治理结构的转型过程,从交易成本和市场信念的双重视角去解释农地流转治理结构由关系治理向契约治理转型的机理(图1)。

图1 农地流转治理结构转型的分析框架Fig.1 Analytical framework for the governance structure transformation of farmland transfer

市场化的最本质的制度特征是经济关系的契约化。农户之间进行农地流转时,彼此之间都遵守一个正式完备且能严格履行的合同并不是常规情形。相反,非正式契约在农地流转中广泛存在,由农村社会的关系规范来治理,将经济学意义上的“正式契约”转变为“关系契约”[20]。两种治理结构都可以在一定程度上防止机会主义行为,且两者之间存在相互替代的关系,低水平的信任将会使交易者愿意花费更大的力气去设计和促成更完备的契约。威廉姆森进一步指出治理结构的选择与其交易成本相匹配,在农地流转市场中,不同的交易对象衍生出不同的交易特性,对应着不同的交易成本。同时,市场信念也塑造了人们的思维方式,决定了他们对不同流转契约和交易对象的履约风险的认识。

2.2 农地流转治理结构转型的驱动机制

农地流转的交易集合以及特定契约的组织形式,都来源于产权结构。明晰的产权可以有助于降低交易成本,扩展市场交易的范围,还将改变农户的市场信念,促进人际信任转化为制度信任[21],土地流转的交易风险和交易成本随着土地确权政策的推行不断降低,扩大了农户选择流转对象的空间,提高了农户采用正式契约的可能性。产权实施机制的结构也是影响交易费用与契约形式的重要因素。在农地流转市场中,地方政府组织的农地流转市场交易平台等第三方组织使市场机制和契约治理渗透进乡村社会,一方面构建农地信息和交易平台以实现供需的有效匹配,规范农地流转过程,减少谈判议价环节,以降低交易成本,促使了农地流转行为的达成[22],另一方面,通过确保交易安全和契约执行,降低了农户与非熟人进行农地流转的风险,使农户对制度信任和契约精神的信念增强,从而更偏好于契约治理。

经济利益是农户行为决策的重要依据。农地流转价格作为一个重要的外部参照系,流转行为主体会根据市场上的租金水平和交易成本选择合适的契约类型和交易对象。当农地流转租金在农户心中的主观价值超越维持社会关系的主观价值时,农户可能选择放弃后者而选择实际的经济利益。在这个过程中,原有的以互惠性动机为主的代耕代种将逐渐减少,而基于个体经济理性的市场信念则越来越普遍[19],此时农户往往会选择正式的书面契约以保障自身的收益,降低交易的风险。当租金水平较低时,转出户的可预期收益并不足以弥补运用市场机制的物质与时间成本,这时维持原有的关系型契约将会是更合意的选择。

人情往来是维系村庄内部关系的重要纽带。在农地流转市场中,同村农户间频繁的社会互动(人情往来)可以带给他们关于彼此的信息,从而降低交易成本和交易风险。流转双方的人情往来代替了货币租金的经济往来,在村民的效用函数中,除了经济租金以外,还必须加上人情得失、关系积欠等非经济要素[20]。但随着人口的流动导致农村社会也越来越从熟人社会向半熟人社会乃至是陌生人社会转变。当人情往来的重要程度下降时,此时关系型流转的交易成本优势就会逐渐消失,使得农户更偏向于市场化交易,原有的关系治理结构也将逐渐转变为契约治理。

2.3 研究假说的提出

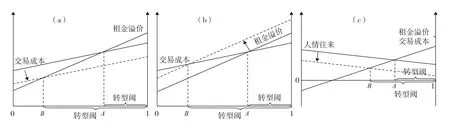

在图2中,横轴表示市场上非熟人进行土地流转的比例,纵轴分别是租金溢价、交易成本和人情往来。市场上非熟人进行土地流转的比例越高,租金溢价越高,交易成本也会越高,而人情往来的比例会下降。因为非熟人之间的交易往往面临较高的交易成本,同时也存在较高的租金水平[23]。而只有当租金溢价高于交易成本和人情往来时,农户才会选择签订正式的契约去保障自身的收益,本文将之定义为转型阈,意味着只有市场上非熟人的比例超到这一阈值,才会促使农户选择正式的契约。

图2 农地流转治理结构转型的驱动机制Fig.2 The driving mechanism of the governance structure transformation of farmland transfer

如图2(a)所示,国家层面的土地确权,地方政府和村集体层面的第三方实施降低了农地流转的交易成本,使交易成本线下移,此时,转型阈也会随之增加。只需要较低的租金溢价,也会使农户选择正式的契约,并采用市场化的交易方式。但土地确权进度不尽相同,产权的第三方实施也需要地方政府有较强的能力与财力支撑,因而会产生一定的区域异质性。如图2(b)所示,市场上的普遍租金溢价提高时,转型阈的范围也在增加,这意味着农户选择正式契约的概率也会相应提高,此时只需要市场上有少数非熟人进行土地流转,也会诱发农户选择正式契约。在中国农村社会,东部经济发达地区由于租金较高,往往农地流转的治理结构会更正式。如图2(c)所示,人情往来随市场上非熟人交易的比例增加而下降。只有当人情往来的收益低于租金溢价和交易成本之间的差值时,市场治理结构才会发生改变,由关系治理转变为契约治理。随着人口流动,当人情往来的重要性在人们心中的主观价值下降时,转型阈也会随之扩大,这意味着农户选择正式契约的概率也会相应提高。现实中,我国中部地区有着较为浓厚的人情文化传统,其土地流转也往往以非正式流转为主,治理结构以关系治理为主。

据此,本文提出研究假说:

假说1:在农地流转市场,关系治理和契约治理之间存在相互替代的关系。

假说2:随着农地产权的明晰界定与第三方实施、用益物权价值的不断显化和人情往来重要性的下降,农地流转市场将由关系治理向契约治理转型。

假说3:不同区域推动农地流转治理结构转型的驱动力存在异质性。东部地区由于经济较为发达,完善的流转服务和较高的流转租金将成为主要驱动力;中部地区的人情文化氛围较为浓厚,将会阻碍农地流转治理结构转型;西部地区的土地确权进度较快,将会发挥确权效应促进农地流转市场向契约治理转型。

3 模型、数据与变量

3.1 计量模型设定

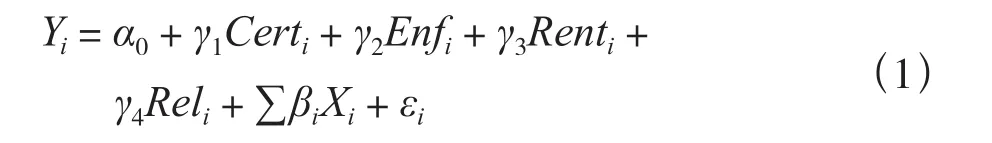

为分析农地流转治理结构转型的驱动因素,验证上述研究假说,需要借助计量模型分析,基本的模型设定如下:

式(1)中:被解释变量Yi代表流转契约和交易对象选择;Certi代表产权界定;Enfi代表产权实施;Renti代表流转租金;Reli代表人情往来;Xi代表控制变量;εi代表残差项;α0代表常数项;γ1、γ2、γ3、γ4和βi代表相应的估计系数。

考虑到被解释变量都是二元变量,故采用Probit模型加以估计。如果对流转契约和交易对象这两个被解释变量分别进行Probit建模,则可能损失效率。根据上文的分析,流转契约选择和交易对象选择这两件事通常会受到共同的不可观测因素所影响,即两个选择方程的扰动项之间可能存在相关性,故可以运用双变量Probit模型对两个方程同时估计以提高效率。

3.2 数据与变量

3.2.1 数据来源

本文使用的数据来自浙江大学中国农村家庭追踪调查数据(China Rural Household Panel Survey,CRHPS)。该数据库中包含本文需要的农村家庭基本情况、土地和农业生产经营等信息。2017年的数据涉及全国29个省(市、区)的农村样本共24 764个家庭77 132人,本文从中筛选出进行农地转出的农村家庭样本后,共包含29个省(市、区),1 046个村庄,3 669个农户,满足大样本条件,具有全国和省级城市代表性,符合本文需要。

3.2.2 变量选取与定义

为了探究农地流转市场转型,本文的变量选取主要包括以下几个方面:

被解释变量:农地流转市场治理结构可以从两方面去衡量,即流转契约与交易对象。在中国农地流转市场,熟人间交易被视为人际关系化交易的标志[4],普遍存在的非正式的口头合约也被认为是农地流转非市场化的表现[12]。本文借鉴上述研究,将当前的农地流转的治理结构划分为两种类型——关系治理与契约治理,以缔约对象和缔约形式来衡量,以熟人间的口头形式契约为关系治理,以非熟人间的书面形式契约为契约治理。其中,流转契约被设置为一个二元变量,书面合同(赋值为1)和非书面合同(赋值为0),反映了市场的规范程度。同时将交易对象也作为一个二元变量引入,即本村村民(赋值为1),其他(赋值为0)①在调查问卷中,流转对象除本村普通村民外,还包括非本村普通农户、专业大户、家庭农场、农业/农民合作社、村集体、公司或企业,以及中介机构,这些都是非熟人或经济组织,符合市场化交易的特征。,反映了市场的扩展范围。

核心解释变量:本文的核心解释变量包含产权因素、经济因素和社会因素。本文借鉴罗必良[2]等的研究,将产权因素分为产权界定和产权实施,前者是从国家赋予农民以承包土地的排他权并强化其稳定预期,后者是产权主体行使其产权的行为能力。具体到土地产权之上,前者是指对农地的使用、收益和转让等权利进行界定,引入是否土地确权颁证来刻画产权界定;后者则指政府、集体、中介机构等第三方组织为农户使用、收益和转让农地而做出的保护与努力,由于本文主题是农地流转市场,所以主要关注农地转让权的第三方实施,包括提供交易信息、政策宣传解读、土地价格评估、法律咨询、协调和规范合同签订、监督流转行为、调解土地纠纷等服务,本文选取村级层面的土地流转服务覆盖率来衡量产权实施的完善程度。经济因素包括土地流转租金,农户作为价格的接受者,本文将村庄层面的土地流转租金作为一个外生变量引入,用以探究经济利益对治理结构转型的驱动。文化因素包括人情往来。本文选取村庄层面的户均春节、中秋节等节假日的人情收入占户均总收入的比例来衡量人情文化的重要程度,这是因为逢年过节的社交活动是中国传统文化,是维系关系社会的重要途经。

控制变量:本文引入了户主、家庭、土地、村庄和地区5个层面的控制变量。参照以往研究,农户的人口特征、经济特征、土地禀赋、农业依赖性、区位条件等因素都会影响其土地流转行为[24-25],因此,在户主层面,本文控制了性别、年龄和受教育程度,在家庭层面控制了家庭年收入和家庭农业劳动力占比,并控制了家庭承包地数量和经营地块数等土地特征变量,村庄特征主要考虑当地的经济发展水平、土地资源禀赋和基层治理状况。在区域层面控制了省份虚拟变量,以消除由于区域异质性导致的遗漏变量问题。

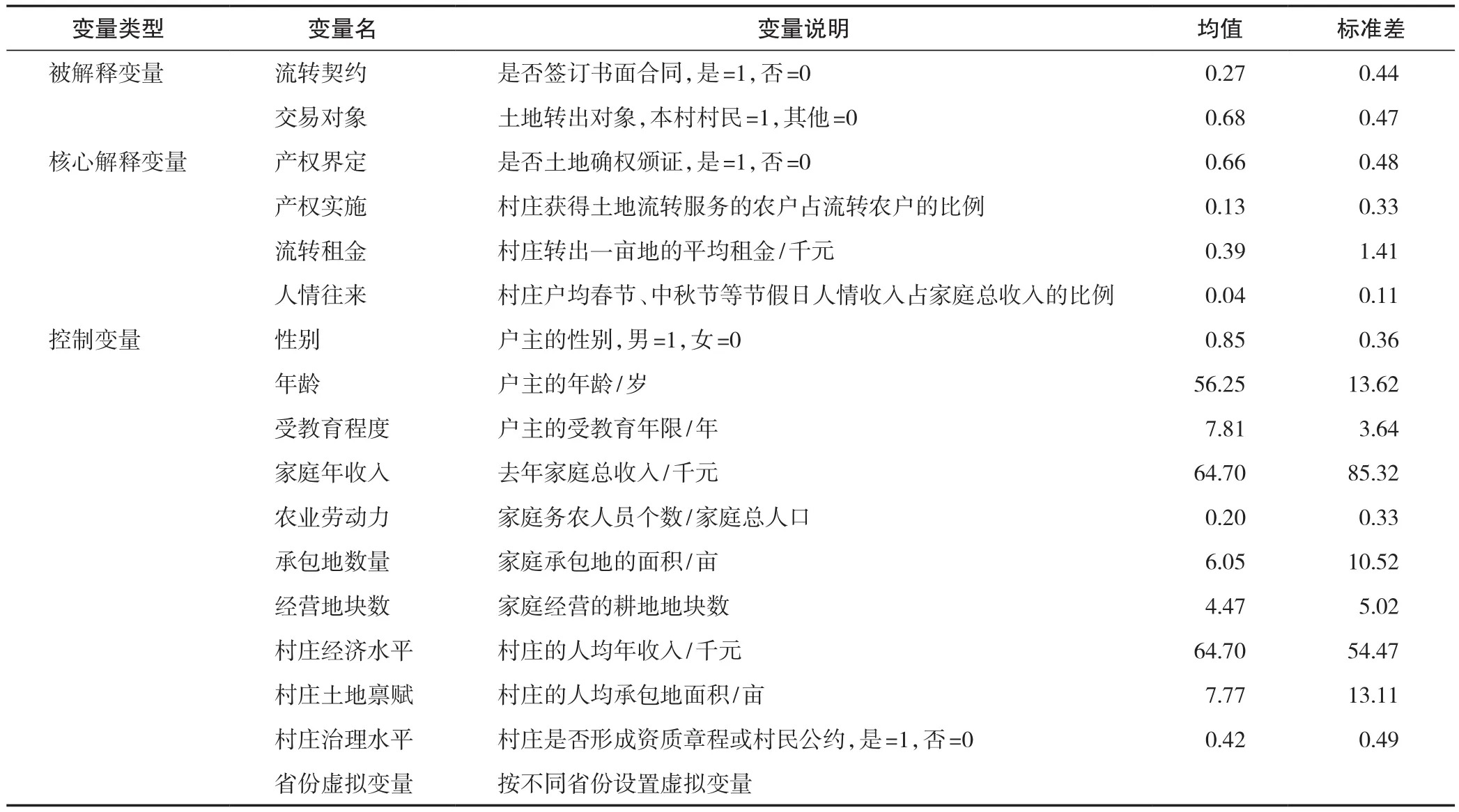

具体变量定义与赋值见表1。

表1 变量描述性统计Tab.1 Descriptive statistics of variables

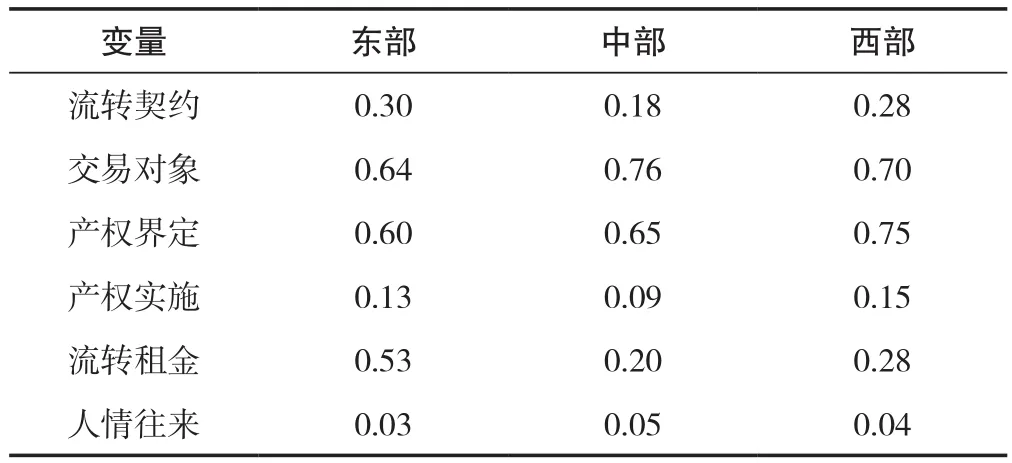

本文进一步探讨了全国东、中、西部不同区域的异质性。从表2可知,在农地流转契约的规范程度上,东部和西部地区较高,而中部地区明显较低,同样的,在农地交易对象上,中部地区高达76%的流转都发生在本村村民之间,其次是西部地区有70%的流转都发生在本村村民之间,东部地区同村流转的比例最低。由此可见,农地流转市场的治理结构存在明显的区域异质性,东部地区更偏向契约治理,中部地区更偏向关系治理。

表2 分区域的变量均值Tab.2 The mean values of variables in different regions

4 实证结果与分析

4.1 基准模型回归结果

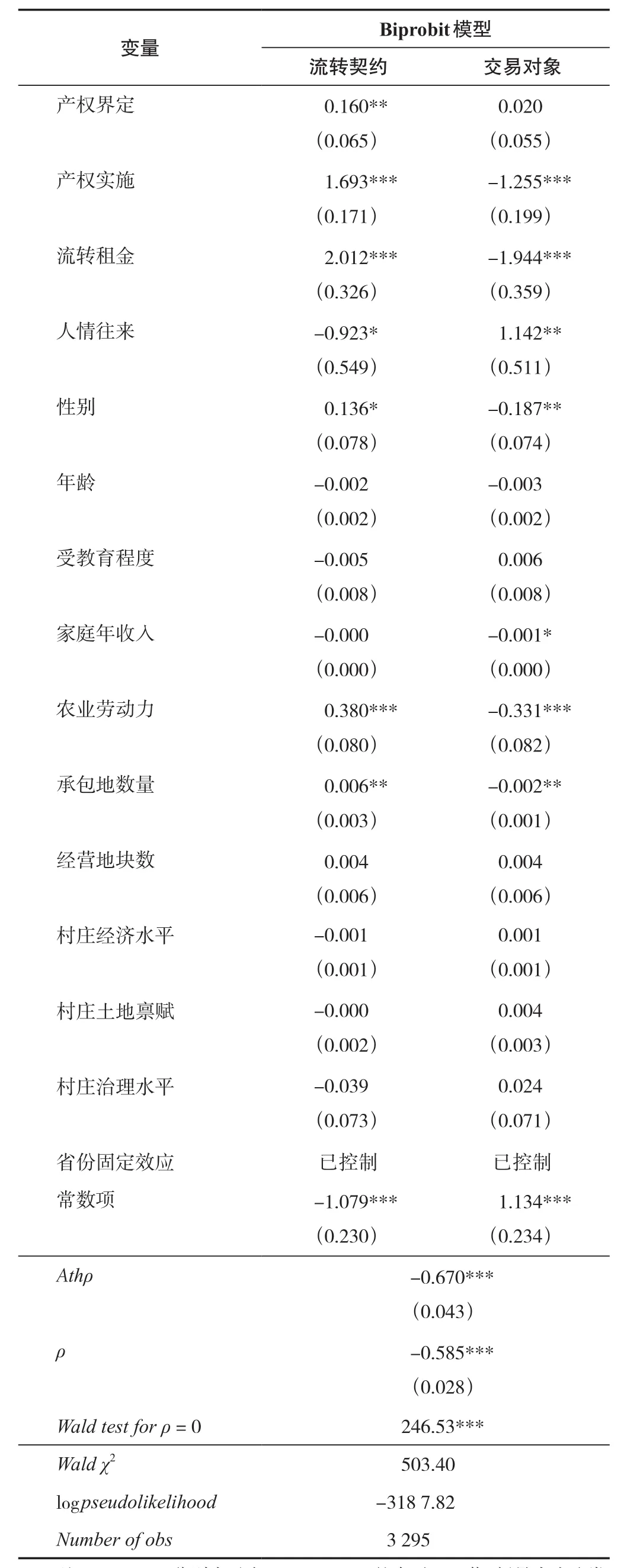

据表3所示,农户的流转契约选择与交易对象选择呈现明显的负相关性(-58.5%),即签订正式契约与熟人交易是相互排斥的,符合上文关于关系治理与契约治理存在相互替代关系的假说。在中国农村的熟人社会环境中,由于人际关系的差序格局,同样会反映在契约选择上的差序格局。一方面,农户在面对缺乏人际信任的陌生交易对象时,愿意花费更大的力气去设计和促成更完备的契约,以制度信任约束对方的行为;另一方面,在村庄内熟人间的土地流转,交易相对灵活,双方的人际信任可以弥补制度信任的不足,而签订较为正式和完备的契约,则可能损害交易的灵活性和双方的关系。各解释变量的回归结果具体如下:

表3 总体模型回归结果Tab.3 Overall model regression results

土地确权显著促进农户选择正式契约,但对交易对象的影响并不显著。一方面,随着土地确权政策的推行,农户的地权明晰程度和安全性不断提高,降低了市场交易风险和交易成本,同时也改变了农户的市场信念,使普遍的制度信任得以建立,从而使农户更偏向于市场化的交易方式,促进农地流转契约向正式化的方向发展。另一方面,土地确权未能显著增加农户与陌生人交易的概率,这是因为尽管土地确权政策有助于降低交易成本,转变市场信念,但是交易范围的拓展不仅仅取决于农户的意愿,还取决于有没有交易机会,该政策效应可能需要一个较长期的过程才能体现。产权的第三方实施的完善可以显著促进农户选择正式契约的概率,并显著减少熟人交易的概率。通过提供交易信息、政策宣传解读、价格评估、法律咨询、协调和规范合同签订、监督流转行为、调解土地纠纷等第三方服务,可以显著降低市场的交易成本和交易风险,减少进行非人际关系化交易的障碍。同时有效的产权实施使农户更倾向于选择更正式的契约,这是由于正式的契约往往需要搭配第三方实施机制,才能提供有效的约束与激励。村庄平均土地流转租金的提高可以显著提高农户签订契约的概率,并显著降低熟人交易的概率。当村庄层面的土地流转租金提高时,会增加农户的自利性动机和预期收益,使其更愿意去寻求与非熟人交易并签订正式的契约保障自身利益。村庄人情往来程度的增加会显著增加农户的关系型流转行为,减少市场化流转行为。人情关系是维系村庄内部关系的重要纽带,当这种经济联系逐渐减弱时,村庄内部的社会网络结构也不再紧密,使得关系型交易的基础不再存在。

4.2 区域异质性分析

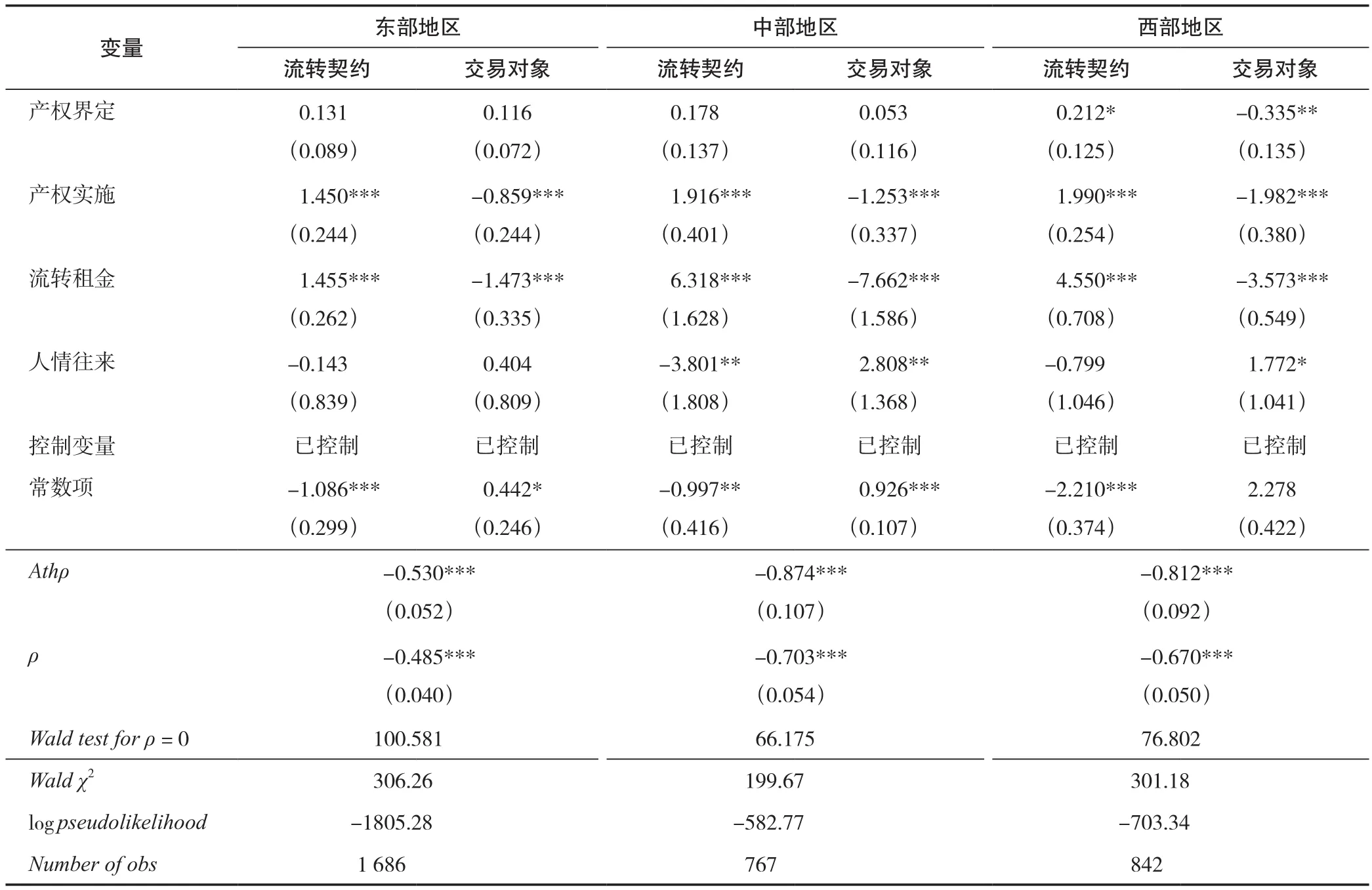

表4是分区域的Biprobit模型回归结果。在东部地区,驱动农地流转市场治理结构转型的主要驱动力在于产权实施和经济利益,而人情往来和产权界定对农地流转市场治理结构的影响并不显著。这是因为东部地区的经济条件较好,土地流转服务相对完善、租金也水涨船高,是主要的转型驱动力。相较之下人情往来占家庭收入的比值较低,并不成为农户决策的主要考量。同时,东部地区的土地确权率较低,产权界定的作用还未完全发挥。

表4 分区域的异质性分析Tab.4 Heterogeneity analysis in different regions

在中部地区,农地流转市场治理结构转型主要的驱动因素是产权实施、流转租金和人情往来,而产权界定的影响并不显著。中部地区的人情往来占家庭收入的比值较高,使得人情成为农户决策的重要依据,也成为农地流转市场治理结构选择的重要影响因素。而中部地区的土地确权率并不高,产权界定的作用虽然大于东部地区,但还未完全体现。

在西部地区,农地流转市场治理结构转型主要的驱动因素是产权界定、产权实施和流转租金。西部地区的农地流转受政府和村集体的干预较多,产权实施的影响作用较东部和中部都更大,而且西部地区的土地确权进度相对较快,产权界定的驱动作用最为明显。

5 研究结论与政策启示

5.1 研究结论

本文以农地流转治理结构转型为核心构建了一个分析框架,以交易对象和流转契约反应农地流转的具体治理结构——关系治理与契约治理,从制度、经济和文化三个层面分析了农地流转治理结构转型的内在机理。实证研究采用浙江大学中国农村家庭追踪调查数据的数据,采用Biprobit模型分析了产权界定、产权实施、流转租金和人情往来对农地流转治理结构转型的影响。主要研究结论如下。

第一,由于农村的熟人社会特性和农地市场的不完全竞争特性,使得目前农地流转市场仍旧以关系治理为主,且关系治理和契约治理之间存在相互替代的关系。但随着农地产权得到明晰界定与第三方实施、用益物权价值逐渐显化、城乡居民流动性不断增加,农地流转市场将向契约治理转变。

第二,土地确权和产权的第三方实施促进了市场信念由人际信任向制度信任转变,降低了市场交易成本和交易风险,进而推动了农地流转由关系型交易向市场化交易转型,使市场由分割走向整合。农地流转租金是农户选择土地流转方式的重要参照系,农地平均流转租金上涨,促进市场信念由互惠性动机向自利性动机转变,使构建正式规则的预期收益增加,从而促进农地流转市场化转型。人情关系等文化传统是关系型交易的基础,在人情观念较少的村庄,社会网络结构不再紧密,使得关系型交易的基础发生变化,农地流转市场的治理结构也会由关系治理演化为契约治理。

第三,农地流转治理结构及其转型逻辑存在明显的区域异质性。东部和西部地区更偏向契约治理,中部地区更偏向关系治理。在驱动因素上,中部地区的人情文化传统较深,阻碍了农地流转的市场化转型,西部地区的土地确权颁证率较高,发挥出了明显的确权效应,产权实施和经济利益则在东、中、西部都表现出较强的作用。

5.2 政策启示

完善的农地产权制度是农地流转市场的基石,不仅要保障产权明晰,还要构建有效的产权实施机制。一方面要保持土地承包关系稳定并长期不变,在妥善完成土地确权颁证工作的基础上,做好二轮承包到期后再延长30年的政策衔接,减少产权不确定性;另一方面要完善土地产权的实施机制,构建农村土地交易平台,降低市场交易成本。经济利益是驱动农地流转市场转型的重要因素,要促进农地价值形成合理的价格参照系,提高农地流转价格的透明度,引入公平的竞争机制和价格机制,使农地的价值得以显化。文化观念是农地流转市场转型的重要支撑,要协调好市场观念与文化传统之间的关系。建立有效的村庄治理体系,积极协调这些市场化理念与地方的习俗习惯之间的冲突,同时发挥诚实守信等优良的文化传统对市场化改革的支持作用。

各地需因地制宜地推进农地流转市场转型。在经济条件较好的东部地区,可以通过完善土地流转服务,为农地流转市场转型开创条件;在人情文化观念较浓厚的中部地区,关系型流转有其存在的合理逻辑,应该持续推进农业劳动力转移和市民化,为农地流转市场转型减少障碍。在确权进度较好的西部地区要积极巩固确权成果,加强民众产权意识,为农地流转市场转型奠定基础。