城市口袋公园的更新与实践研究

摘 要:城市口袋公园散落在城市中心的边缘和角落地带,以小尺度城市开放绿地的形式见缝插绿般地出现在人们的生活。将城市闲置空地改造成充满活力的都市景观,给民众提供了简单休憩交流的场所,促进了人与人的日常交往,激活了城市区域活力和改善人居环境。城市口袋公园的更新与实践研究从多个角度对城市口袋公园的概念、典型案例、我国的发展趋势以及优化策略进行论述,以期引发对这类小型公园绿地更深次的思考研究,探索关于城市口袋公园的现状,优化激活城市更新的思路,为我国城市的更新和发展提供理论和实践方法。

关键词:城市口袋公园;小型公园绿地;景观建造;城市更新

随着中心城市的发展,城市密集区用地面积紧张,传统公园可望而不及。而口袋公园(Pocket Park)大多由城市被废弃空地和角落空间改造而成。其以小尺寸、可达性高、开放性、位置灵活等特点,突破了传统公园对面积和位置的限制,散落在城市闲置和失落的空间,缓解了城市公园绿地的不足,在寸土寸金的中心城市充当着自然景观和人们精神需求的媒介,为人们提供了小型城市绿地。城市口袋公园在触手可及的地方参与到大众的衣食住行,重新定义了公园绿地与人、城市之间的关系。

一、城市口袋公园的概述

城市口袋公园又称为袖珍公园[1],指规模很小的城市开放空间,以中心人口密集的城区为重点,将城市闲置和被废弃的空间重新建造为亲近人的公共开放空间,对老城区的城市更新具有重要意义。大到一片空地、小至一处角落,常呈斑块状散落或隐匿于城市中心,具有占地面积较小、位置灵活、散落分布、服务区域小、使用频率高等特点[2]。

口袋公园常出现在城市人口密集中心区,见缝插绿,出门见绿,正于微显处显现。城市中各种小型绿地、社区花园、社区小广场等都是常见的口袋公园形式。口袋公园能更新城市面貌,提高居民居住环境,有效缓解高密度城市中心区的人们对公园的需求和向往。

二、关于城市口袋公园的研究

(一)国外典型实践研究

“口袋公园”一词最早出现于上世纪60年代的纽约。20世纪中期,美国面对城市建筑大面积扩张,绿地景观不断被挤压的现状,提出了“微型绿地”的公园形式,以缓解城市快速发展与人居景观环境的矛盾。

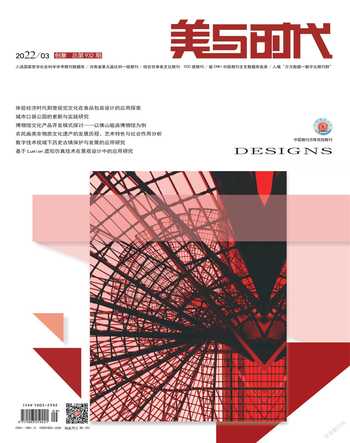

在纽约的城市中心曼哈顿,由美国第二代现代景观设计师罗伯特·泽恩(Robert Zion)所设计的帕雷公园(Palery Park)标志着新型城市公共空间的出现[3]。帕雷公园面积仅405平方米,它不仅为周围的上班人群提供了一个可以午间休息的空间,同时也为附近居民打造一个自然的生活体验场所,还有不少慕名前来的人们(如图1)。根据威廉·怀特的研究统计,面积仅占纽约中央公园八千分之一的帕雷公园的游客数量却是其两倍之多,受欢迎程度可见一斑[4]。

帕雷公园最精彩的设计是公园尽头高6米的人工瀑布,形成了既可观赏的画面,又有大自然流水的声响,缓和了闹市的喧嚣声,带来另一番愉悦体验。与此同时,帕雷公园还以3.7米的间隔距离种植槐树,阳光穿过浓密的树荫在地上形成光斑,枝叶变得愈发舒展。不同于以往公园常见的长椅,槐树下可以灵活移动的休闲桌椅为人们提供自由享受的休闲场所,拉近人与人之间的交谈距离,带来多样的交往可能。

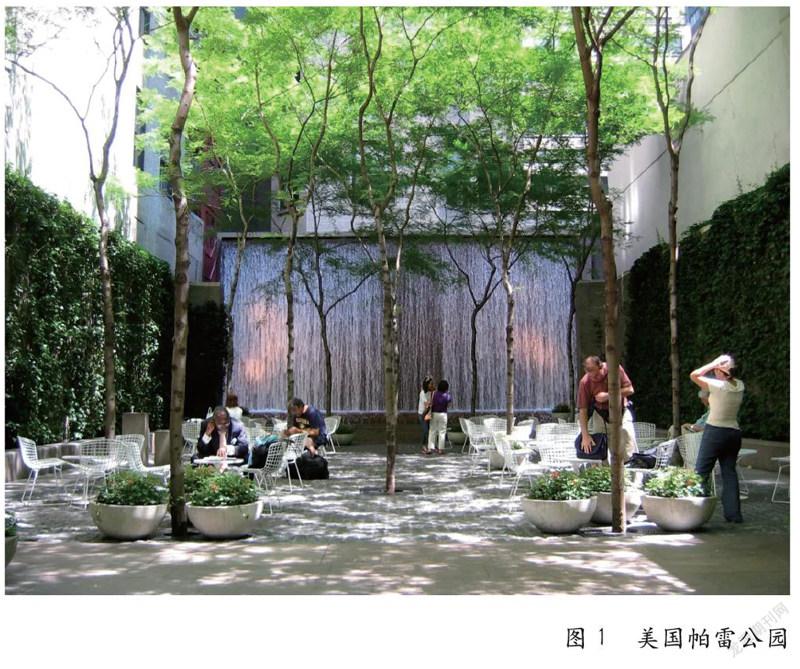

格林纳克公园(Greenacre Park)是纽约城市口袋公园的经典案例(如图2),设计初衷是将原本利用率不高的空间改造为公园,为大都市的容器里增添一抹绿色,为喧嚣的都市生活带来片刻绿意。公园占地面积约为一个网球场大小,虽尺度微小却尤显重要。格林纳克公园采用直线将空间进行大小划分,大空间均匀排列的树阵形成半开放空间,小空间的连廊可以临水而座观赏人工瀑布。公园由一条水渠贯穿全都,静静流淌的水渠和潇洒肆意的瀑布形成动静鲜明的对比。

(二)国内典型更新与实践研究

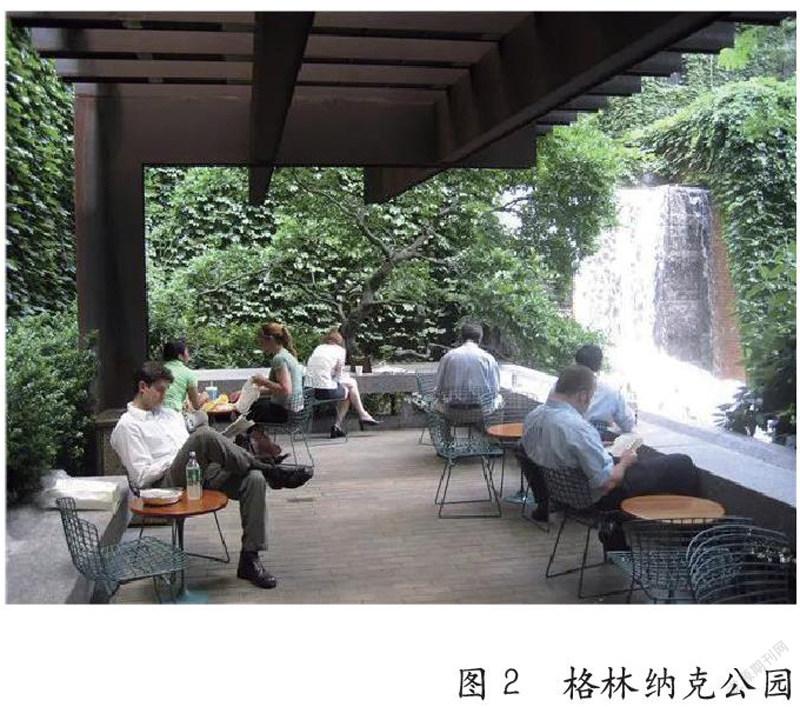

上海新华路口袋公园位于被誉为“上海第一花园马路”的新华路上两栋建筑之间不到100平方米的闲置空间(如图3)。这个空间被赋予了两个功能:一是为周围社区居民服务的口袋花园,二是建造一个可持续展览的街头展廊。在上海国际化都市中建造一个公共、开放、绿色的空间是极其珍贵的,因此设计初衷希望在钢筋水泥的城市中创造一个都市里的“诗和远方”,让路过的上班族和居民被吸引进入其中,成为城市中富有野趣的自然花园,鲜活地呈现四季的变换。通过打造镜面不锈钢的小花园,回应历史的耐候钢入口,充满自然野趣的植物系统介入场地,创造一个自然且诗意的城市自然景观,重新唤醒城市中被闲置和被遗忘的空间。

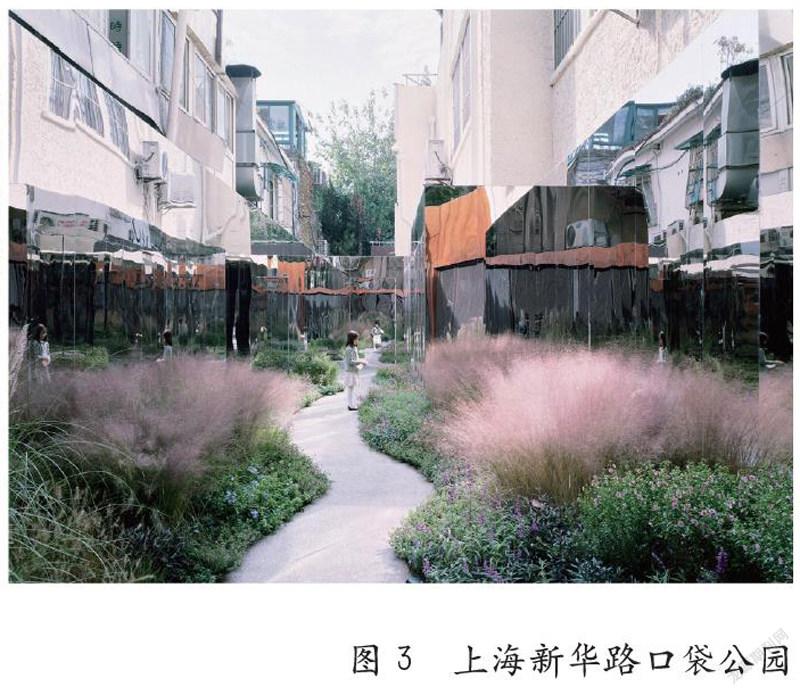

上海永嘉路的口袋公园位于上海老城区的核心位置,正值上海老城区城市更新之际,原本两旁的旧宅拆除改造为一个尺度宜人、咫尺之中以游居为乐、供居民日常活动的公共空间(如图4)。口袋公园沿着街道宽18米,纵深40米,呈口袋状大小,由四段敞廊围合成一个规则内院,地坪通过抬高处理与街道形成富有趣味的视线界面。整体材料选择上海居民区最常见的红色透水砖给人以温暖的日常气质,空间由休息区、展览区和咖啡馆三部分组成,为周围居民提供了带着宠物坐在敞廊里晒太阳的空间,或三五好友坐在折叠凳里轻松交谈的场地,让城市开放空间介入日常生活,创造多个交流窗口,让每个人都能享受到刚需以上的精神富裕。

三、城市口袋公园在我国的发展趋势

我国改革开放后,城市化建设进程加快,城市发展理论受到西方现代主义城市规划的影响,追求秩序化的美感。在经济发展的驱动下,职能部门将城市发展资源投放在短期内能见到成效的物质功能建设方面,部分城市街区进行推平重建,填空式地建设形象工程,忽略了城市小型绿地的建造质量,导致城市中心空间日益紧张,无处周转,城市发展进入一种激进却无序的状态。经过多年高强度开发,城市中心区域形成了高密度、大尺度的基本格局,无限扩张的城区造成了无限被挤压的公共空间,绿水青山离人们渐行渐远。

(一)選址偏远,交通不便

目前我国在城市中心人口密集区域的绿化面积严重不足,近年来各地陆续建设一系列城市中央公园、休闲绿地、城市小广场等,有些传统公园由于选址远离城市人口密集区,交通可达性较差,成为人们望而不及的公园绿地景观,导致公众参与自然景观行动力较低,逐渐背离建造初心[5]。口袋公园的位置和传统公园有所不同,是根据周围片区的环境和附近居民的需求来进行建造,见缝插绿,以小尺度营造城市新视野,为旧的城市空间注入新的活力,让居民走出家门转角就可以遇到生活中的诗意。

(二)空间封闭性

在城市公园的建设中,传统大型公园用高耸的围墙、栏杆或是大树将外部空间隔离开来,甚至有传统公园以收取门票的方式将公众拒之门外,反而成为了城市地域空间和居民联系的割裂者。相较而言,城市口袋公园,面积很小却开放和包容,比大而不易入的传统封闭公园更加受到人们喜爱。

(三)千篇一律,特色不突出

研究认为,就我国城市绿地空间而言,发展相对滞后,仍有大量城市中心区域需要提升居民的生活环境和生态环境。传统公园建设大多千篇一律,绿地质量参差不齐,功能不合理、美观性欠缺等问题。美国景观之父奥姆斯特德将“打动人的情感”作为纽约中央公园设计的目标,此理念在他的公园设计中体现得淋漓尽致。他重视游者的趣味感受,并施以艺术性的创造,使游人能融入其中接受景观的陶冶。

(四)后疫情时代人们的需求

后疫情时代,人们的日常生活被压缩在有限的住宅空间内,而家门口附近的小型绿地、小型公园则成了人们通向外部世界、实现邻里交往、感受自然最触手可及的绿地空间。口袋公园作为城市新型绿地类型,是城市公园发展和社会发展相结合的必然产物,是后疫情时代人们对大众生活的精神需求,更是城市生活对自然向往的些许补充。

四、城市口袋公园在我国的优化策略

(一)调整现有绿地,提升城市环境品质

随着中心城市的高速发展,城市原本旧的空间格局和配套基础设施难以满足现代居民的日常使用需求。对城市现存街角、小型公共绿地整合调整,通过对植物优化种植和改造基础设施等手段,打造休闲观赏、游玩交谈的场地,丰富城市空间层次,提升城市环境品质。

浙江嘉兴市开启了“绿城花海”的城市环境提升项目,秉承着“美好花园”设计理念对城市系列公园进行了局部改造和微更新。针对不同地块、不同功能、不同面积和不同使用人群的城市绿地,梳理嘉兴市的城市风貌和肌理,并尊重地域空间形态,改造了一系列各具特色的口袋公园,丰富了城市空间肌理,提升了城市环境品质。

(二)见缝插绿,激活城市失落空间

在城市发展中,规划建设者往往以鸟瞰的视角审视城市,重点集中于“大尺度”的主体空间建设,城市主体空间的边缘和角落地带却鲜少有人问津。这些空间被大量闲置荒废,口袋公园通过重塑景观功能和休闲方式激活失落的城市边角空间,促进邻里交往,增添城市活力。长安涌头旧村的景观改造是旧城口袋公园改造的成功案例。昔日村民生活和生产的核心区域如今已变为残垣断壁,大量的违章搭建建筑野蛮生长挤压了公共空间的生存,附近居民生活品质低下得不到保障,迫切需要在城市中间寻找一片绿地释放新的活力。为了积极响应美丽乡村示范项目,旧村环境的改造刻不容缓。在充分尊重旧村原有城市基本格局的前提下,以“点带线,线串面”的微改造方式,各具特色的口袋公园串联起一条景观主动线,拆除部分原有老旧建筑,释放出少数公共空间,让原本拥挤的旧村有了呼吸的可能,居民有了邻里拉家常的好去处,也有了散步活动的小游园。见缝插绿,口袋公园的微改造激活了长安涌头旧村的城市活力。

(三)结合地域文化,彰显城市文化特色

口袋公园在建造过程中,需要注重功能的同时还要注重美观,彰显地域文化特色,将中国传统审美语境、城市历史文化融入到城市口袋公园的设计。比如深圳中山南街的口袋公园,将处于高密度的城中村串联起来成为一个个“城市森林”,将南头古城的历史文化和当代城市生活相结合,将拆建下来的旧建筑材料和新的城市公共空间作拼贴。通过新旧材料的对比和营造方式,过去古城文化和现代人的生活方式进行对话。让古城居民在参与空间的同时找到过去对城市的记忆和自我身份的归属感,大隐隐于市的市井生活和共享景观彰显了城市文化特色,呈现出包容和开放的城市生活画面。

五、结语

基于城市功能核心区建设现状与居民日常生活的需求,以“小规模、渐进式、多样化、微循环”为理念的城市景观更新逐渐成为发展趋势,口袋公园的自身特点则与此高度契合。

城市口袋公园告别了传统公园的“大拆大建”,打破了面积和公园形态的限制,以一些小改造、小更新重新焕发城市景观活力。在钢筋泥土的城市中,给原本碎片化的城市空间動一个“小手术”,把一片废地做成一个充满活力的都市景观,激活整个区域的活力,让居民走出家门去发现那一抹绿色焕发出的蓬勃生机,欣赏身边的城市风景与公共空间,让后疫情时代的城市更具温度。

参考文献:

[1]潘剑峰.上海老城厢里的口袋公园实践[J].中国园林,2019(S2):46-05.

[2]刘欢.口袋公园——喧嚣城市中的绿洲[J].大众文艺,2016(5):101.

[3]赖秋红.浅析美国袖珍公园典型代表——佩雷公园[J].广东园林,2011(3):40.

[4]芦原义信.街道的美学[M].尹培桐,译.南京:江苏凤凰文艺出版社,2017.

[5]刘丹书.基于日常生活的首都功能核心区口袋公园优化策略研究[D].北京:北京建筑大学,2020.

作者简介:王秋莎,硕士,重庆工商大学艺术学院教师。研究方向:环境艺术设计。