二连盆地脑木根凹陷早白垩世构造变形及演化过程

徐 强

(中国煤炭地质总局勘查研究总院,北京 100039)

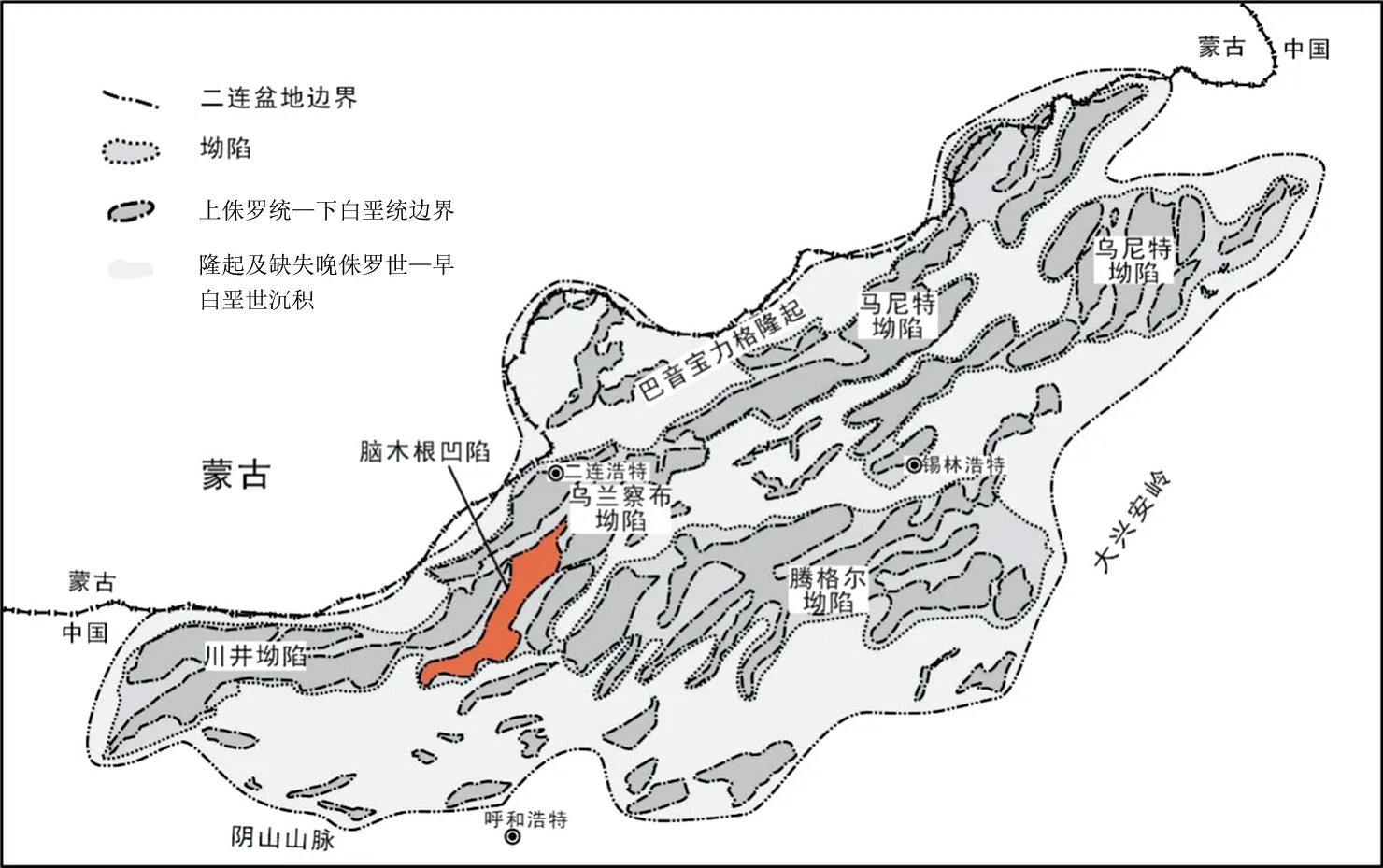

二连盆地是我国北方重要的大型陆相断陷盆地群(省)[1-4],内部富含煤炭、石油、铀矿等多种矿产资源[5-13]。盆地内发育大量的由NE—NNE向伸展-伸展走滑断裂控制的中生代凹陷[14-16],凹陷内沉积地层以下白垩统为主,局部沉积少量上白垩统。目前,勘探成果揭示盆地内各类矿产资源主要富集层位为下白垩统,且与构造活动密切相关[5, 9]。前人研究揭示二连盆地乃至整个中蒙边界上发育的诸如海拉尔盆地、银根盆地及东戈壁盆地等均呈现低伸展率、宽裂陷的伸展特征[3, 16],盆地内部凹陷沿走向的延伸长度远大于其宽度,平面上呈显著的带状形态(图1)。然而不同凹陷构造变形在服从于整个构造演化背景的同时又存在着显著差异,也正是这些差异性决定了不同凹陷的矿产富集程度有所不同。因此,归纳凹陷构造变形的共同点,解释其中的差异性对于研究矿产资源富集规律具有重要的意义。

脑木根凹陷是二连盆地南部乌兰察布坳陷内NNE走向展布的带状凹陷,目前已在该凹陷内发现有煤炭和铀矿等矿产资源[6, 17-18]。然而,受早期勘探程度及复杂的地质条件所限,相较于其他勘探程度较高的凹陷来说,该凹陷的早白垩世构造变形研究一直比较薄弱。因此,本文利用地球物理资料与野外地面地质资料相结合的方式分析该凹陷与盆地其它凹陷早白垩世构造变形的异同点,研究该凹陷的构造变形、构造沉降及构造演化过程,为进一步的矿产资源勘探打牢地质研究基础。

1 研究区地质背景

二连盆地是兴蒙构造带上发育的早白垩世断陷盆地群之一,它西临东戈壁盆地与海拉尔盆地,东靠大兴安岭隆起,北与外蒙古接壤,南靠阴山、燕山山脉,面积近10×104km2。盆地位于华力西期褶皱基底之上,主体为中生界,内部发育了50余个由区域基底规模正断层或兼具张扭性质断层控制地层充填的、大小不等且形态各异的中生代凹陷[3, 14-16]。这些凹陷在平面上总体呈长条状展布,受单条或多条NE—NNE向主干边界断层控制形成简单半地堑或多个小型半地堑组成的复式半地堑(图2)。多个凹陷彼此连接形成盆地二级负向构造单元(坳陷),少数零星的断陷位于盆地二级正向构造单元上(隆起)。根据下白垩统的分布,盆地整体可划分为乌尼特、马尼特、乌兰察布、川井、腾格尔5个坳陷与巴音宝力格、温都尔庙、东乌珠穆沁、苏尼特4个隆起,整体呈现隆-坳相间的构造格局(图1)。

二连盆地由老至新可划分三套构造层序序列。前中生代基底构造层包括太古界结晶变质岩类、元古代以及古生代沉积岩类,在历经多期构造旋回后(由早至晚包括加里东期、华力西期、印支期及燕山期),基底主要呈现为一系列大小不等的块体、岛弧及充填其间的古地层[19-25]。基底发育两条重要的构造缝合带,即二连-贺根山缝合带与索伦山-西拉木伦缝合带[22-24],前者为岛弧之间碰撞/拼接而成,通常被认为是古亚洲洋与华北克拉通在兴蒙褶皱带东翼的缝合线[26-27],是一条超岩石圈尺度的断裂带,在盆地内延伸近680 km,沿断裂带有大量的蛇绿岩体及花岗岩体等出露。后者为一条超岩石圈尺度的韧性剪切带,在盆地内延伸近700 km,沿构造带亦出露大量的蛇绿岩体及花岗岩体[27-29]。中生代构造层序是二连盆地的主体,主要包括侏罗系、下白垩统以及部分凹陷残留的少量上白垩统,全盆缺失三叠系。其中,侏罗系全盆分布广泛,以火山碎屑、火山岩等为主,地层厚度整体变化不大,在近大兴安岭及盆地各隆起区广泛出露[4];下白垩统是二连盆地主要的矿产资源富集层位,主要充填一系列的碎屑岩层,地层厚度变化明显受断裂活动控制,横向变化剧烈[30];上白垩统仅在部分凹陷零星分布;新近系—第四系构造层序主要沉积于下沉坳陷区。

图1 二连盆地早白垩世构造-沉积单元轮廓图及脑木根凹陷构造位置(据参考文献[14]修改)Figure 1 Outline map of Erenhot Basin Early Cretaceous structural and sedimentation units, along with Nomgen sag position(after reference [14], modified)

脑木根凹陷为乌兰察布坳陷中部地区发育的三级负向构造单元,是一个由两条近NNE—NE走向断层控制地层发育、多个小型断陷串联而成的狭长复式断陷。总体发育下白垩统巴彦花群,自下而上分别为阿尔善组(K1a)、腾格尔组一段(K1t1)、腾格尔组二段(K1t2)和赛汉塔拉组(K1s)(图3)。

2 早白垩世凹陷复合类型与构造特征

2.1 二连盆地早白垩世凹陷复合类型

二连盆地早白垩世凹陷的发育演化主要由NE—NNE走向主干断层控制,由单条主干基底断层控制则形成简单断陷,由多条基底主干断层共同控制形成复式断陷。前人根据地震地质资料总结二连盆地凹陷复合类型主要有4种,即串联式(A)、并联式(B)、斜列式(C)和交织式(D)(图2)。串联式表现为至少2条走向基本相同且位于同一构造带上的基底断层,各自上盘的小型断陷沿走向扩展彼此连接形成统一的复式断陷带,每条基底断层至少控制一个沉降-沉积中心[5]。这类复合类型断陷在二连盆地内最为发育,表现为狭长带状展布特征。并联式表现为至少2条走向基本相同且位于同一构造带上的基底断层大致平行排列并控制其上盘地层沉积,各自上盘小型断陷的沉降-沉积中心大致平行并置并沿走向扩展复合形成复式断陷。该类复合型断陷在二连盆地内也较为发育,表现为2个或多个小型断陷并联复合。斜列式表现为至少2条走向基本相同且位于同一构造带上的基底断层呈雁列式排列,各自上盘的小型断陷沿走向扩展并呈雁列式展布,每条基底断层也至少控制一个沉降-沉积中心。交织式表现为至少2条走向不同的基底断层交织在一起,各自上盘的小型断陷彼此联合形成统一的复式断陷,断陷内发育多个沉降-沉积中心,但因主控断层走向不同,因此断陷的扩展方向亦不同。结合二连盆地断陷发育情况,马尼特坳陷与乌兰察布坳陷多发育串联式和并联式复合类型,乌尼特坳陷、川井坳陷及腾格尔坳陷多发育斜列式复合类型,少量发育交织式复合类型。

图2 二连盆地复式断陷分类模型(据参考文献[5]修改)Figure 2 Erenhot Basin composite fault depression classification model (after reference [5], modified)

2.2 脑木根凹陷组合类型与构造特征

构造样式对油气、煤炭等沉积矿产的控制和改造作用明显[31]。脑木根凹陷位于乌兰察布坳陷中部,结合前人总结的二连盆地早白垩世凹陷复合类型与脑木根凹陷的平面、剖面结构可以得出脑木根凹陷在不同构造位置其凹陷的复合方式不尽相同。脑木根凹陷北部主要受1条NNE走向延伸的主干基底断层控制发育,其上盘发育一个主要的沉降-沉积中心,因此,在该区域凹陷呈现简单的半地堑(图3剖面A-A');向中部延伸,凹陷逐渐受到3条NNE走向延伸的主干基底断层控制断陷发育演化,其中由SSE倾向的2条并行排列主干基底断层控制两个沉降-沉积中心发育,该区域凹陷呈并联式复合类型(图3剖面B-B');向南部延伸,东部边界断层对地层沉积的控制作用逐渐减弱,西部边界断层对地层的控制作用逐渐增加,断陷逐渐由东断西超过渡至西断东超的半地堑形态。该区域内凹陷又表现为1条主干边界断层控制地层沉积,呈简单半地堑特征(图3剖面C-C'与剖面D-D')。因此,凹陷由北向南,主干边界断层彼此首尾相连,其上盘的小型断陷亦彼此串联成为统一的复式半地堑,局部地区表现为并联式复式半地堑。由此可见,一个凹陷的复合类型并非一成不变,随着主干基底断层的发育演化,凹陷沿走向其断陷复合类型可以不同,断陷的极性也可以发生变化。

从地震地质解释剖面上可以看出,脑木根凹陷总体受NE—NNE走向基底主干断层控制,断层在浅层呈高角度正断层,向深层延伸相对变缓。剖面上主干断层与次级断层往往组合形成不同类型的构造样式,如若断层倾向同向,则与地层共同组成掀斜断块,如若主、次级断层倾向相反,则与地层共同形成背向的“垒式”或相向的“堑式”的构造样式。脑木根凹陷局部地区还发育走滑构造样式,其在深层呈有根的“负花状”,即断层向深层收敛至一个近于直立的断层面上,地层与断层组合形成近于“堑式”,在浅层则形成近于“正花状”,即地层与断层组合形成近于“垒式”(图3剖面D-D')。该地区呈现局部的走滑构造样式可能与基底构造有关。在该区域基底发育近东西向展布的索伦山-西拉木伦缝合带,而该时期二连盆地整体受近NW-SE向的伸展作用,因此脑木根凹陷局部地区受基底走向与伸展方向斜交的影响可能会形成一些伸展走滑构造或是走滑构造。

图3 脑木根凹陷北西向结构剖面图(剖面B-B'据参考文献[25]修改)Figure 3 Nomgen sag NW structural sections(section B-B', after reference [25], modified)

2.3 脑木根凹陷构造沉降特征

伸展断陷的沉降特征往往可以反映出构造演化过程,而沉降特征分析通常通过对盆地模拟软件对沉积地层进行逐层回剥的手段进行研究。本文选取凹陷中部地区典型剖面B-B'对构造沉降特征进行重点分析。剖面总长约18km,总体呈现两个构造沉降中心。由剖面地质解释可以看出侏罗系厚度变化不大,基本不受断层活动控制,下白垩统为地层沉积主体,沉积地层包括阿尔善组(K1a)、腾格尔组一段(K1t1)及腾格尔组二段(K1t2)。分别过两个沉降中心选取虚拟井n1及n2,通过盆地模拟软件对沉积地层进行逐层回剥,统计各个沉积时期基底埋藏深度,结合地层岩性特征分析其沉降过程。通过分析得知,凹陷的裂陷期主要沉积地层为K1a、K1t1及K1t2,呈现出较高的沉降速率,其中K1a沉积时期开始沉降,K1t1沉积时期快速沉降,K1t2沉积时期缓慢沉降,地层沉积总厚度在920~1 600 m,平均构造沉降1 000 m。盆地进入上白垩统沉积时期,整体的沉降速率明显降低,进入坳陷期,地层厚度约620 m,构造沉降约410 m,裂后热沉降期为古近系—新近系沉积时期,盆地的总沉降速率已相当小,几乎不发生构造沉图(图4)。选取的虚拟井n1和井n2的沉降史曲线形态整体相似,但也具有一定的差异性,主要表现在虚拟井n2在整个裂陷期沉降曲线的斜度略于虚拟井n1,表明虚拟井n2所在区域的盆地裂陷活动相对较强,对沉积地层的控制作用较大,这也反映出即使是同一个凹陷,不同构造部位沉积地层的沉降过程受构造控制具有差异性。

3 脑木根凹陷构造演化过程

在研究盆地各个沉积时期断裂活动及地层沉积-沉降特征过程中最常用的手段即构造平衡恢复法,其主要是在对沉积地层进行逐层回剥过程中分析地层的沉积厚度、沉降量以及不同级别断裂的活动量及活动速率等[32]。本次研究选取盆地结构相对完整且构造要素发育较全的南部地区进行平衡恢复(图5),既可以反映出伸展盆地的整个沉积演化过程,也可以突显出局部地区发育的走滑构造变形对沉积演化的影响。

晚侏罗世至早白垩世早期, 东北亚地区的地壳

(a)井n1和n2的剖面位置;(b)井n1沉降曲线;(c)井n2沉降曲线图4 脑木根凹陷地质剖面B-B’沉降特征Figure 4 Nomgen sag subsidence features showing on section B-B’

一直处于过热状态,表现为大面积、长时间、持续性的岩浆活动[33],该时期太平洋板块向欧亚大陆快速俯冲,东北亚地区火山活动频繁,并发育一系列的断陷盆地群。因此,二连盆地在晚侏罗世主要沉积的是火山碎屑建造,但此时盆地内部的伸展断层活动并未对侏罗系的沉积起到明显的控制作用。早白垩,二连盆地构造活动加剧,盆地内断层活动非常剧烈,断距明显加大,主干断层两盘地层沉积厚度明显不同,盆地呈现出典型的伸展裂陷特征。脑木根凹陷位于乌兰察布坳陷中部地区,整体呈现伸展构造演化特征,但受前中生代基底构造带影响,亦表现出独有的演化特征,现将其演化过程详述如下:

早白垩世早期,即K1a沉积时期,脑木根凹陷处于裂陷初期,与下伏的上侏罗统形成区域性角度不整合。此时东、西两侧边界主干断层活动并控制沉积充填,但此时以西侧边界断层活动为主,地层主要呈楔状体,由西向东逐渐减薄,开始形成半地堑的雏形。但该时期断层形态尚未形成铲式,仍处于高角度的板式(图5E),而东侧断层亦未表现出明显的走滑特征。

图5 脑木根凹陷C-C'地质剖面构造演化Figure 5 Nomgen sag structural evolutionary processshowing on section C-C'

K1t1沉积时期,断陷的伸展量增大,湖盆面积向东扩张,西侧的主干断层活动极为强烈,对地层起到明显的控制作用,沿着西侧主干边界断层,地层逐渐向东侧减薄。此时,边界断层开始逐渐由早期的板式形态过渡至铲式形态,断陷的楔形构造更加明显。同时,凹陷中部的次级断层对地层沉积厚度也具有一定的控制作用,呈现出两个沉积沉降中心。东侧主干边界断层开始与其分支断层组成负花状构造样式,此时开始表现出走滑构造特征。该时期,次级断裂也相对发育,起到调节主干断层位移量的作用(图5D)。

K1t2沉积时期,边界断层活动相对减弱,地层沉积厚度明显减小,沉积中心主要位于凹陷的中心部位。该时期,断陷中部的主干断层对地层不再起到控制作用,即使断陷内部亦会再发育一些小型的次级断层,但断层活动减弱,基本对地层沉积不起控制作用。该时期,东部的走滑断层活动亦开始减弱(图5C)。

K1s沉积时期,主干边界断层活动量基本停止,研究区逐渐由断陷向拗陷阶段转换,但断层仍具有少量的断距,但对地层沉积基本不控制作用。该沉积时期,研究区的沉积中心开始逐渐由靠近边界断层处向凹陷中心迁移。此时,东部原发育伸展走滑作用的构造部位又呈现出走滑特征,但表现为正花状构造,说明该时期局部呈现压扭特征,这可能与该沉积末期局部的反转隆升伴随近东西向基底(西拉木伦缝合带)受NW-SE向构造作用有关。该时期断陷内部的次级断层也基本停止活动,未切割至K1s顶部(图5B)。

古近纪以来凹陷断层不再活动,整体呈现裂后热沉降特征,地层沉积几乎不受构造作用影响(图5A)。

综上所述,脑木根凹陷整体经历了K1a沉积时期的早期裂陷,地层沉积开始受到主干断层控制,凹陷初具半地堑雏形;K1t1沉积时期的强烈裂陷,边界断层及内部主干次级断层活动加剧,明显控制地层沉积,整体呈复式半地堑形态;K1t2沉积时期的弱裂陷期,地层沉积受到主干断层控制,但是控制作用明显减弱;K1s沉积时期裂陷活动进一步减弱,局部地还呈现出反转隆升特征,至此,整个裂陷过程结束;古近纪以来,地层整体沉降,地层沉积不再受到断层活动控制。但是在整个演化过程中,由于不同构造部位的主干边界活动强烈程度不同,局部构造应力有所差异,因此断陷内部所发育的次级断层类型、规模及数量等的有所差异。

4 结论

通过总结前人对二连盆地断陷盆地群的断陷复合类型,分析脑木根凹陷复合类型及特征,探讨早白垩世展构造沉降及构造演化过程,得到以下几个结论。

1)二连盆地为晚中生代断陷盆地群,断陷总体呈串联式、并联式、斜列式及交织式4类复合类型,串联式与并联式最为发育。脑木根凹陷呈现串联式形式,但在中北部地区表现为并联式,且沿凹陷走向,主干边界断层逐渐发生转移,断陷极性发生转变。

2)脑木根凹陷早白垩世以伸展构造为主,局部发育伸展走滑构造。凹陷总体呈现三期构造沉降特征,即K1a沉积时期整体开始沉降;K1t1沉积时期沉降速率明显增大,表现出显著裂陷沉降特征;K1t2沉积时期沉降速率开始变缓,裂陷作用逐渐减弱;K1s沉积时期沉降速率进一步减小,呈现裂陷向坳陷转换的特征;古近纪以来整体热沉降,几乎没有构造沉降。不同构造部位受主干断层及内部次级断层活动影响,沉降特征有所差异。

3)脑木根凹陷整体经历K1a沉积时期的初始裂陷,地层沉积开始受主干断层控制,凹陷初具半地堑雏形;K1t1沉积时期的强裂陷期,边界断层活动加剧,明显控制地层沉积,整体呈复式半地堑形态;K1t2沉积时期的缓慢裂陷期,边界断层活动减弱,对地层控制作用逐渐减弱;K1s沉积时期裂陷活动进一步减弱,局部地区边界断层开始停止活动,裂陷过程基本结束;古近纪以来,地层整体热沉降,地层基本不受边界断层控制。整个演化过程中,受主干断层及上盘次级断层活动差异性影响,地层的沉积厚度与沉积中心亦有所不同。