导游职业污名的形成机制

黎耀奇 宋亚亚 梁斯琪 张骁鸣

[摘 要]近年来,社会舆论对旅游业尤其是导游职业的负面评价已经到了污名化程度,对旅游业的从业者乃至整个旅游业的发展造成了严重的负面影响,然而学术界对这一严峻的现实问题却关注甚少。文章以导游职业这一旅游业受污职业的典型代表为例,基于扎根理论,对导游这一职业的污名形成机制进行探索性研究。研究发现,从施污者的角度,公众的实体感知直接决定了导游职业污名的内容,但污名的最终形成与社会认知的负面渲染作用和信息认知的负面导向作用紧密相关;从受污者的角度,由于从业环境和社会环境的影响,目前受污者只能被动承受污名。以上结论对职业污名研究具有较高理论贡献,文章同时为旅游业去污名化实践路径提出了针对性建议。

[关键词]导游;职业污名;形成机制;扎根理论

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)04-0079-14

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.04.013

引言

近年来关于旅游业不规范行为的负面事件频发,如2017年的海底捞食品安全事件、2018年五星級酒店卫生门事件和2019年桂林导游强制游客“1小时消费2万元”事件等,使得旅游行业被贴上“不良”行业的贬低性和侮辱性标签,导游群体的职业声誉已经蒙上了严重的“污名”(stigma)[1-2]。已有研究表明,伴随着负面刻板印象的职业污名(occupational stigma)会对从业者带来认同威胁,降低从业者的职业认同[3-6],同时引发从业者的厌恶、羞愧等负面情绪反应,给从业者造成巨大的工作压力[7-11]。此外,甚至还会造成从业者的社会退缩行为,使得从业者展现出较高工作倦怠和离职意愿[12-16],最终使得整个行业发展失去吸引力[17]。由此可见,旅游业的职业污名在降低从业者的职业认同与行业自豪感的同时,还会导致从业者产生工作倦怠及离职意愿,并最终使得整个旅游业失去行业竞争力。因此,旅游业的职业污名研究具有重要的现实意义。

虽然职业污名已经对旅游业的发展造成了严重的负面影响,但学术界对这一严峻的现实问题却关注甚少[1-2]。中国旅游研究院院长戴斌表示,社会舆论对接待服务职业尤其是导游职业的鄙视已经到了污名化(stigmatization)程度,国家和学界对接待服务职业社会地位的关注不够[18]。前国家旅游局局长李金早也发出了“导游在社会上没地位是我们的失职”的感叹[19]。虽然国家旅游部门的领导者都已经为导游职业污名问题发声,但学术界对导游职业污名问题的关注尚且不足,该领域尚存在进一步探索的空间。此外,现有的职业污名研究,重点集中在职业污名对从业者的负面影响,对职业污名发生机制的研究尚不充分,导致了治标不治本的问题。为了填补此领域的研究不足,剖析旅游业职业污名相关问题,本研究试图基于扎根理论,以导游职业这一典型的污名化程度较高的旅游接待职业为研究对象,通过深度访谈进行质性研究,探索导游职业污名的形成机制,并在此基础上为重塑导游职业形象提供管理建议。

1 文献回顾

1.1 职业污名的理论基础及概念界定

职业污名作为污名研究的一个分支,很早就受到了管理学者的关注,如Hughes早在1958年便对肮脏工作1dirty work进行了论述[20]。2005年,美国真人秀节目“Dirty Jobs”的热播引起美国社会的强烈反响,职业污名研究得到社会学、心理学、组织行为学等领域的广泛关注[8]。Ashforth和Kreiner对职业污名的界定奠定了职业污名的操作基础。他们指出,职业污名会激起人们不喜欢和厌恶的反应是因为该工作违反了社会的“正常或洁净”工作的标准[21]。公众会给这类工作贴上负面标签,对这类工作的从业者进行社会隔离,并最终产生偏见、歧视等态度和行为,进而导致这类工作被污名[22]。Kreiner等认为,所有的职业都会涉及污名,只是在污名程度上存在差异。基于此,他们将污名职业定义为“在某一社会背景下被视为不洁的、令人反感的或感到丢脸的工作任务”[22-23]。整体而言,后续学者基本上都沿用了Ashforth和Kreiner、Kreiner等以及Hughes对职业污名的定义[21,23-24],并达成了较为一致的共识。因此,本文认为,职业污名是在某一社会背景下被视为不洁的、令人反感的或感到丢脸的职业,这种职业在社会公众眼里是不卫生与危险的(身体污名)、有损身份的(社交污名),或道德败坏的(道德污名)。

1.2 职业污名的形成机理

对职业污名形成机理的深入探究对于重塑受污职业的形象具有重要意义。现今最有影响力的污名化理论来源于Link和Phelan,其从群际关系角度系统化地总结了个体污名的形成过程,污名的第一步,是人们区分并标签个体或群体的差异;第二,主流文化的观念将被标签的人与不受欢迎的性格特征(即负面的刻板印象)相联系;第三,主流群体为了在一定程度上把“我们”从“他们”中分隔出来,将被标签的人置于独特的类别中;第四,被标签的人经历着不公平的处境,发生地位丧失并遭受到了歧视[25]。综上所述,污名的形成是综合了贴标签(label)、负面刻板印象(negative stereotype)、社会隔离(separation)、地位丧失(status loss)和歧视(discrimination)等多种机制的过程,当这5个相关的成分同时出现时,污名就形成了。这一结论完整地阐述了劣势群体被污名的过程。而后学者逐渐关注到某一特定受污职业的污名形成机制。张玉磊和任帆阐释了城管职业所经历的公众对城管形象的认知偏差-公众对城管的消极态度及行为-城管职业立信丧失-城管职业污名化的演化过程[26];谢和平和田晓红将城管职业污名化过程置于社会大背景下,从社会学角度诠释城管职业污名的形成机制,并强调了社会环境在污名形成过程中的强化作用[27]。厉杰和吴粮牡从事件的视角论述了高声望职业(医生、大学教授等)污名的形成机制:首先,高声望职业相关的负面事件通过直接经验、媒体影响、社会互动3种方式广泛传播,导致社会公众对原本高声望职业的社会表征提出质疑,形成高声望职业污名表征;其次,随着高声望职业污名表征深入人心,社会公众对高声望职业的态度发生消极转变,导致高声望职业的社会地位降低,进而遭到社会公众的排斥和歧视,演变为高声望职业的污名化;最后,高声望职业的污名化降低了公众对其的认知认同、情感认同与评价认同[28]。

总的来讲,Link和Phelan的污名化形成机制受到学者广泛认可。针对特定职业污名形成机制的研究为数不多,但正逐渐得到学者的重视,从社会学、传播学等多视角的职业污名化研究也正在发展起来。总体来看,目前职业污名形成机制的相关领域尚存在进一步研究的空间:一方面,现有研究集中在医生、教授、城管等少数个别受污职业,而由于职业间特征存在一定的差异性,现有针对特定职业污名形成机制的研究结论对于其他典型受污职业(如导游职业)的适用性尚有待考证;另一方面,目前基于社会学、传播学的职业污名形成机制研究主要从社会公众的角度出发,着眼于公众对某一特定职业施加污名的过程,极少关注到受污职业的从业者在污名化过程中所扮演的角色。因此,更多典型受污职业的污名形成机制以及受污者在污名形成过程中的作用值得相关学者更深入的探究。

1.3 导游职业形象与导游职业污名

导游作为旅游经营活动的一线从业人员,其职业形象一直处在不断变化之中。杨彦锋和刘丽敏将导游职业的发展划分为4个阶段:中华人民共和国成立至改革开放前,导游是一种事业型的外交职业,服务于国家政治外交工作;20世纪70年代末至90年代初,导游职业属性逐步向经济产业轉化,推动旅游业的产业化发展;20世纪90年代,旅游业成为国民经济增长点,导游成为一个吸纳就业的重要职业;21世纪以来,导游服务于出境、入境和国内旅游三大市场,成为拥有64.1万从业人员的重要职业种类[29]。在前两个阶段,导游职业肩负着促进我国与世界各国和地区友好交往的使命,并致力于为我国创造外汇[29],只有较为优秀的群体才能从事导游工作[30],是社会上比较前卫的职业,收入高、社会地位高,是人们无比向往的职业之一[31]。然而,近年来随着导游强制购物、高回扣等不良现象的出现与演化,导游职业逐渐与旅游行业中的回扣、欺诈等不良特征联系起来,已然不复前期的高素质人才形象,在公众舆论中形成了负面的刻板印象,导游职业声誉逐渐“污名化”[16, 29]。杨彦锋和刘丽敏指出,某些导游的违背职业道德与伦理的失范行为是导游职业污名化的直接原因。部分导游在服务过程中强制消费、辱骂游客,违反了职业道德,引起公众的反感,以至于整个导游群体在公众心目中形成道德败坏的刻板印象,导致导游职业遭受严重的道德污名。因此,本文认为,目前导游职业面临的职业污名主要以道德污名为主。

1.4 研究小结

虽然现有的职业污名研究已经在以上几方面作出了一定的贡献,但仍存在以下不足。第一,对污名形成过程的研究不足,目前关于职业污名的研究主要集中在概念的界定和其影响的分析,针对职业污名形成机制的研究尚不充分。第二,对污名形成过程中的核心因素,特别是对其中刻板印象因素的关注不够。负面的刻板印象是导致社交隔离、地位损失及歧视行为的关键因素,是污名化过程的核心因素。然而,目前职业污名相关研究并没有对职业刻板与职业污名的关系进行探究。这既是职业污名研究中尚待深入探索的领域,也是本研究拟解决的核心关键问题。第三,国内学术研究在此领域上较为滞后。目前的职业污名研究几乎都是国外学者进行的,国内学者对此领域开展的研究尚不多。为数不多的研究也是以研究综述的方式介绍国外的相关研究进展,针对我国具体国情的职业污名研究较为匮乏。为了弥补以上不足,本文以污名化程度较高的导游职业为例,剖析基于中国国情的导游职业污名形成机制,为重塑导游职业形象提出管理建议。

2 研究设计与方法

本研究采用半结构式访谈的方法收集素材,用扎根理论的方法对素材进行处理,探求导游职业污名的形成路径,以期为导游职业去污名、提升导游从业者形象和自我价值提供理论依据和参考建议。

2.1 扎根理论

本研究主要了使用扎根理论方法。最早由社会学家Glaser等提出的扎根理论被广泛认为是一种科学的质性研究方法,可以直接由研究者实际观察和收集得到的原始信息中总结并归纳出概念和范畴,在进一步挖掘现象背后的逻辑关系基础上提出假说或建立理论,是一种从下而上、从现象提炼出理论的方法[32]。扎根理论方法在管理研究中已经成为常用方法工具之一[33],对于揭示社会认知、社会心理形成过程的建构式研究也是一种行之有效的方法,已经得到了比较普遍的实际应用[34-37],因此也适用于同样作为一种社会认知的“污名”现象的研究。

2.2 资料收集

人们对事物稳定态度的形成是一个动态过程。在研究人们对事物动态属性的认知和形成过程中,通过访谈挖掘出更多信息的方法非常有效,相反,问卷法和实验法等常用的资料收集方法在研究某件事物的动态属性、事件发生的动态过程中的作用却是有限的。首先,深度访谈可以让研究者就某个问题对受访者进行追问,研究者可以从问答中得到研究变量之间的(潜在)逻辑关系和动态变化;其次,通过深入访谈,可以使研究者从受访者的回答中发现原有理论和自有猜想中没有的变量之间的逻辑,以丰富研究结果[38]。

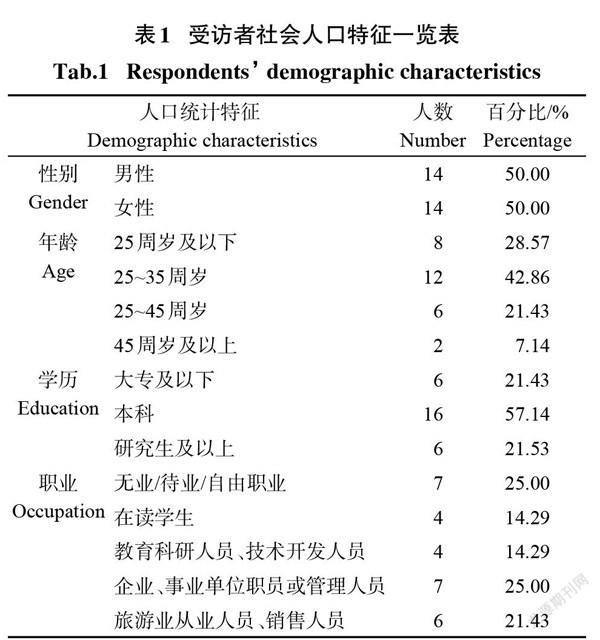

由于导游职业是目前旅游业中遭受污名最严重的职业之一,因此本文以导游的职业污名为话题展开访谈。具体来看,采用了理论抽样方法,按照当前污名化研究中比较公认的5个核心概念——标签、刻板印象化、社交隔离、地位损失和歧视行 为——来设计基本的研究问题,展开半结构化访谈。在实际调研过程中遵循理论饱和的原则,具体采取了最大差异的信息饱和法[39],一边完成访谈,一边进行类似初级编码的工作,识别基本概念。在大致超过20个访谈对象之后,初级编码中不再明显出现新的基本概念,访谈工作延续到完成第28个对象才最终结束。为方便分析,将28位受访者按照“T*”的形式加以编码,T*代表受访者序号,从T1到T28。受访者社会人口特征如表1所示。

本研究的访谈时间跨度从2018年10月至2019年4月,每名受访者接受的访谈时间长度都在30分钟以上。访谈地点包括深圳市欢乐谷景区出入口休息区、深圳市东部华侨城景区出入口休息区、珠海市海滨公园座席区、珠海市拱北口岸前地下商城休息区。选择在这些地方进行访谈工作是因为有更大的可能性接触到处于旅游过程中且有较长空余时间可以接受访谈的旅游对象,接触到有旅游参团经验或大致了解当前旅游业服务水平的对象,接触到有空余时间可以接受访谈的导游群体。这些群体基本满足作为信息提供者有足够大的身份差异化的要求,符合最大差异的信息饱和法的操作规则。

正式访谈前,先向受访者事先解释说明导游职业污名的内涵,确保受访者理解本次访谈的主题,随后才正式进入访谈。访谈过程中使用了投射技术,即向受访者了解其身边人对导游的看法,而尽量不对或少对受访者自身看法进行提问,从而尽可能避免其作出不诚实回答、减少社会期许对其访谈内容真实性的影响。同时,这一技术也与“污名”本质上作为一种社会舆论的属性相吻合。

为了更好地详细记录访谈内容,在获得受访者同意的情况下,对访谈内容进行录音;对于有顾虑的访谈对象,没有强行要求录音,而是结合关键词进行对话补写,并在访谈结束后立即完成尽可能详细的访谈备忘录,以便后续概念化提取。

以往的学者研究显示,人们对某职业的熟悉度会影响他们的刻板印象。因此,本研究将没有接受过导游服务的受访者归类为对导游职业熟悉度低的群体,将接受过导游服务的群体归类为对导游职业熟悉度较高的群体,以排除熟悉度对本研究结论的干扰;除此之外,对那些自身或其家属正在从事/从事过导游工作的受访对象,尝试另做一些补充分析,由此避免内、外群体效应对本论文研究结果的干扰[40]。

2.3 资料处理

对28位受访者进行深度访谈后,总计获得840余句有效访谈内容。随机选择3/4的访谈记录进行编码分析和模型构建,剩下1/4的访谈记录留作理论饱和度检验。为确保分析效度并提高工作效率,采取了以一位研究者完成基本编码、范畴、概念的抽取和提炼为主的方式,先要求其围绕现有的污名理论概念来展开资料分析工作,再由其余研究者进行理论饱和度检验,并进一步就可替代的编码、范畴、概念展开必要的比较、筛选,以确保所有分析结论在研究团队内部形成一致意见。

扎根分析流程上参考了Pandit的做法[41],即在确定研究问题以后,通过文献解读梳理出核心理论,以其为基础对调研所获得的素材进行三级编码,从而渐进式地发展出新的理论命题——在本研究中,即构建出一个导游职业污名形成机制的理解框架。这三级编码依次为:一级编码(即开放性编码)、二级编码(即主轴编码)、三级编码(即选择性编码)。首先,将访谈素材分解、逐句整理分析,将高频词提取概念类别后进行归类;其次,致力于挖掘范畴之间的潜在逻辑联系,根据不同范畴之间的关系和逻辑顺序进行归类,在二级编码中发展主范畴及副范畴;最后,用三级编码对概念进行整合,初步建立起导游职业污名形成机制模型。素材分析的全过程使用了持续比较的分析思路,不断地对素材进行重读和再提炼,并用于搭建、修正、补充理论框架。

3 资料分析

3.1 一级编码(开放性译码)

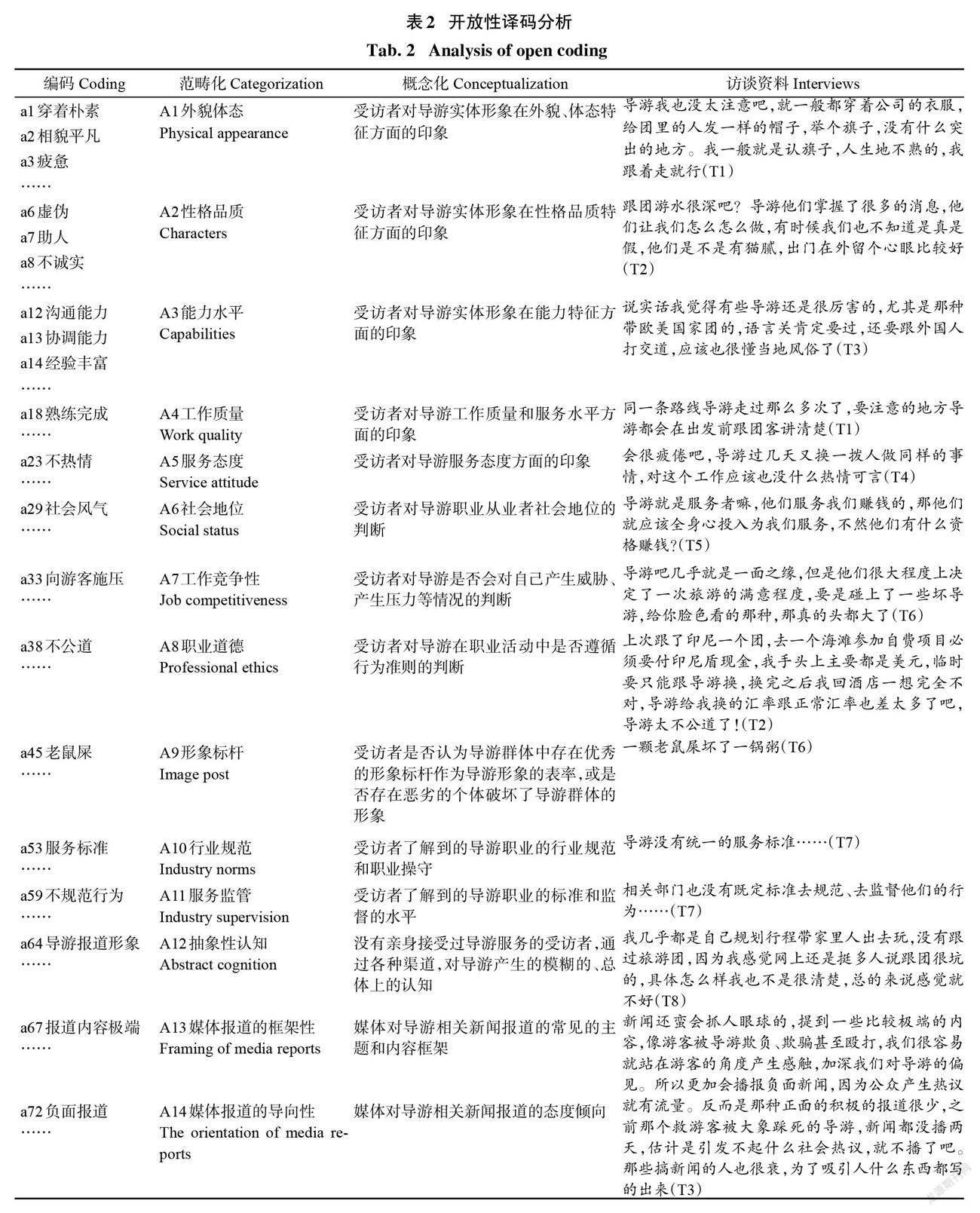

一级编码阶段将收集得到的素材抽象为概念进行频次统计,保留出现频次高的概念(出现两次及以上的保留,仅出现一次的但非常重要的内容保留)。通过不断地分解、比较、概念化,再挖掘范畴,最终保留对本研究最具价值的概念与范畴。为了减少因研究者主观因素产生的影响,在编码过程尽量使用原始素材中现成的表述内容作为概念和范畴的名称或名称依据;对未能得到很好的概括的句子,则尽量采用文献资料中的名词来代替。通过对访谈资料的一级编码(开放性译码)分析,最终得到106个概念和20个范畴,其相应解释如表2所示。

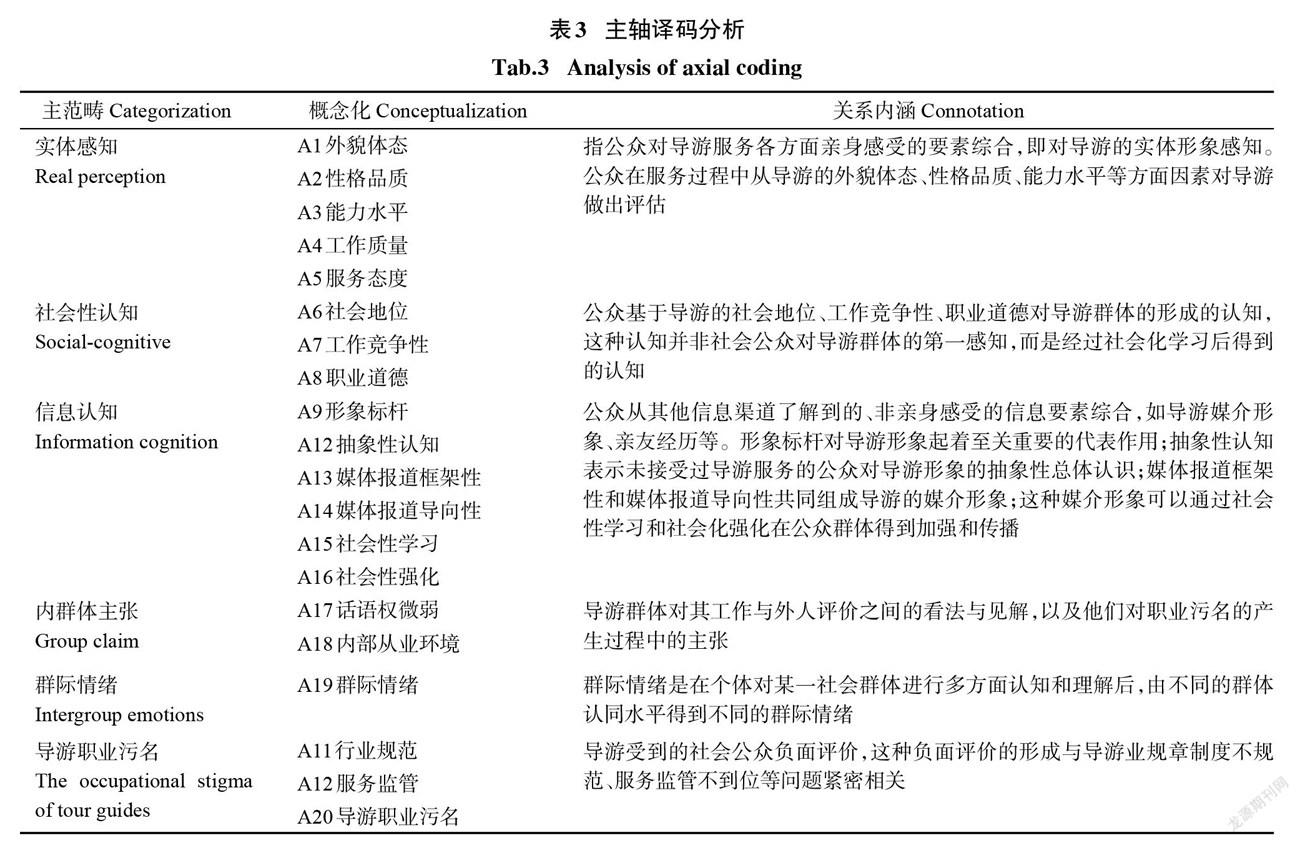

3.2 二级编码(主轴译码)

二級编码阶段是要在一级编码得到的范畴上建立起范畴归属或者呈现出概念之间的关系。一级编码中得到的概念和范畴几乎都是独立的,其零散状态不利于对所研究问题做出整体把握,因此,二级编码需要在仔细分辨其内涵异同的基础上提炼出主范畴。本研究得到的主范畴一共有6个,其关系内涵如表3所示。

3.3 三级编码(选择性译码)

三级编码阶段,在二级编码的基础上选择以“导游职业污名的形成”为核心范畴来完成最后的归纳和统领,并将核心范畴与其他主范畴关联起来,进一步呈现出不同主范畴和相应支撑性概念之间的关系,并尝试以故事线的形式构建出新的理论框架。最终构建出的导游职业污名形成路径框架如图1所示。很明显,这一模型总体上可理解为两个部分:一部分是基于施污者的角度得到的导游职业污名形成路径;另一部分是基于受污者的角度得到的导游职业污名形成路径。

3.4 理论饱和度检验

模型初步构建完成后,利用预留的1/4份访谈记录对其进行了理论饱和度检验。检验结果发现,目前该框架中的范畴已足够充足,没有发现新范畴,也没有发现主范畴之间有新的关联。在基本判定饱和的基础上,进一步做了两方面的检验工作:一方面,重新梳理有关职业污名研究领域的重要论文;另一方面,对3位不同身份人士(导游、旅行社管理者、普通游客各一)做了补充访谈,并完成了开放性的一级编码。两方面检验的结果都不存在理论模型无法包含的情况。以上工作共同确保了本研究所得出的导游职业污名形成路径模型已达到理论饱和。

4 模型阐述与研究发现

4.1 施污者角度的导游职业污名形成路径

从施污者的角度出发,围绕着导游职业污名的故事线可以概括为:实体感知、社会认知和信息认知相互作用,共同组成公众对导游群体的刻板印象,具体的刻板印象使公众形成相应的情绪,不同的情绪直接决定了公众对导游的行为,即公众是否对导游进行污名化。

导游职业刻板印象来源于实体感知、社会认知、信息认知三大途径。实体感知是指由接受导游服务者对导游服务各方面亲身感受的要素综合,即对导游的实体形象感知。社会公众亲身接受过导游的服务,在接受服务过程中对导游的外貌体态、性格品质、工作能力、服务态度等方面因素产生实体感知并做出评估,直接形成导游职业形象的感知。正如受访者所提及:“我遇到的导游大多能说会道,历史典故信手拈来,竟然还能把团里不听话的爷爷奶奶辈哄得一套一套的。”(T13)“上次带我飞欧洲团的导游,刚送我们下飞机,就准备去出发大厅接下一个团了,我这一路上十几个小时都没睡好准备回去补觉,导游还要继续工作,实在是太辛苦了。”(T14)“带我去乐山峨眉山那女导游,看上去小小的身板,爬起山来不带一个累字儿的!我们几个年轻人都快跟不上了……应该是常年带团练出来的!”(T23)信息认知是指,公众从其他信息渠道了解到的、非亲身感受的信息要素综合,如导游媒介形象、亲友经历等。其中,导游的媒介形象是信息认知中最重要的部分。个别新闻媒体选择具有强烈冲突性和刺激性的导游负面案件,将其塑造成吸引人眼球的社会事件,再利用个别案件映射整个群体,不断重复、强化某种倾向性观点,引发公众情感共鸣,由此造成公众对旅游业从业者的刻板印象和对旅游业从业者的信誉危机。导游媒介形象在笔者访谈过程中多次被提及:“导游我听过最多的新闻就是宰客,宰客这个事情哪里都会发生的,云南宰客把云南弄臭了,现在东南亚也在宰客迟早也要臭的,我觉得说到底还是导游群体素质问题吧,你别说我有偏见,云南很多导游较为蛮横,我们真是治不了,东南亚那边咱们手更不够长,能治吗?治不了,导游就好不了!”(T14)“我觉得新闻有点过了,有些打人啊什么的比较激烈事情毕竟是非常特殊的个例,我感觉大多数导游还是很和蔼的,不过我觉得带团友去购物店这个还是蛮多的,是不是强制的可能不同导游不一样,我了解到大家是可以选择全程无自费无购物和有购物的,很多人想省团费就会选便宜的有购物团,最后又来怪导游带他们去购物,媒体一说、被带去购物店的人又多,一来二去,导游名声自然就不好。”(T15)社会认知是公众基于导游的社会地位、工作竞争性、职业道德对导游群体形成的认知,这种认知并非社会公众对导游群体的第一感知,而是经过社会化学习后得到的认知。公众基于对导游群体一定的实体感知或信息认知,对导游群体的相关信息进行社会化学习或强化,进而形成经过自身认知加工后的导游职业形象。其中,一位受访者这样强调:“我是学旅游管理的学生,过年过节的时候经常有亲戚问我:‘你该不会要做导游吧?你千万不要做导游啊!’尽管我已经解释了很多年,旅游管理不做导游,还是每年都有人这样劝解我,说如果我做导游实在是浪费了我的学历,我的父母也会很没有面子的。”(T9)而另一位导游工作者也表示:“如果我不在工作的时候认识到新的朋友,其实我不是很敢一开始就和他们坦白我的职业,本来我自己觉得没什么的,但是遇到好多次一开始就听说我是导游之后变脸或者不再多说的事情之后,我也开始尽量避免交代我的职业了,就感觉导游不好是社会公认的事实。包括我的邻居,他们一直知道我回家时间不规律,在家休息的时候遇到也有聊聊,我也不想和他们说我是导游,不想引起不必要的麻烦。”(T16)

公众对导游的实体感知和信息认知之间存在相互作用的关系:一方面,公众可能首先接触到不良导游的失范行为,对导游产生负面的实体感知,而后从其他渠道获取到的导游相关的负面信息认知使之得到进一步强化;另一方面,公众可能首先通过信息认知途径获得了对导游初步的负面刻板印象,而后通过与导游的直接接触形成负面的实体感知,印证了信息认知途径中的导游的负面刻板印象,双方相互强化,由此初步形成对导游群体消极的职业形象判断。这种初步的消极职业形象判断,在经过公众自身的社会化学习与认知加工后,最终形成加工后的导游职业负面刻板印象。

命题1:导游职业刻板由实体感知、社会认知与信息认知3部分组成。公众对导游群体负面的实体感知与信息认知相互印证与强化,初步形成对导游的消极职业形象判断,这种初步的消极判断,结合公众对导游职业的社会化学习与认知加工,形成对导游职业最终的负面刻板印象

实体感知、社会认知、信息认知共同构成的导游职业刻板印象,经过认知加工得到不同的群际情绪,在群际情绪的中介下促使公众对导游进行污名化。污名是一个多维复合的概念,集合了刻板印象(社会认知)、偏见(情感体验)和歧视(行为反应)的共同体[42]。公众通过对目标群体进行评估,形成的刻板印象,这种刻板印象可以映射出相应的情绪,而情绪作为中介媒介会引起公众不同的行为倾向[43]。社会公众综合对导游群体的实体感知、社会认知和信息认知,为导游群体贴上类似“拿回扣”“强制消费”等不良标签,这种负面的刻板印象使得公众对其产生了嫌弃、轻视等群际情绪,在对导游群体负面情绪的中介作用下,公众对导游做出相应的行为反应,如批判、攻击、漠视等,使得导游职业遭受公众的贬低与歧视,职业声誉从而“污名化”。一名受访者的亲身经历印证了这个命题:“我那个团一直有个大爷在大巴上问:今天不去购物店吧?有的时候没有就没什么冲突,但是我们这个团不是那种全程无自费无购物那种,是价格稍便宜但是需要去几个购物店那种,那如果某天的行程有购物店,那导游还是得带我们去的,这大爷一听要去购物店,怒了,家里一行人指着导游鼻子骂,还没去呢,就说别人肯定要强迫他买东西,店里卖的肯定是假东西,有的不明真相的团友也跟着起哄,要求砍掉购物店行程。我觉得你不愿意去购物店可以报无购物团,你选择了这个团,这个团有购物店行程,带你去这是导游的工作啊,怎么就上升到导游人品素質差强制购物上面去了?怎么就开始攻击别人了呢?”(T17)

命题2:公众对导游负面的职业刻板印象通过群际情绪最终形成职业污名:公众对导游负面的职业刻板印象,引起相应的群际情绪,如批判、攻击、冷漠等,在消极情绪的驱动下,对导游群体产生贬低和歧视等行为反应,使得导游职业声誉污名化

公众对导游负面的实体感知是导游职业污名产生的内因,也是导游职业污名的主要构成。导游的职业污名的雏形往往形成于公众直接感知到的导游不规范行为和不职业行为。若个体对导游的污名判断主要来源于实体感知,职业污名产生的影响将会更深刻。这与Fazio等[44]的观点一脉相承,即社会公众对某一对象的直接经验越丰富,公众对这一对象的态度和对象本身之间的关系就更加紧密。在这种情况下,公众会基于个人所感知到的导游较低的服务质量、恶劣的服务态度和不规范行为,对导游进行基本判断得到初步的印象。受访游客提到,“上次跟了印尼一个团,去一个海滩参加自费项目必须要付印尼盾现金,我手头上主要都是美元,临时要只能跟导游换,换完之后我回酒店一想完全不对,导游给我换的汇率跟正常汇率也差太多了吧,导游太不公道了!”(T18);“我去年去台湾旅游的时候,导游因为全团人在一家茶叶店没有人买东西在大巴上发脾气,说‘要不然下一个景点也不要去了,反正去了我们台湾人服务完你们大陆人也不买东西’。”(T19)类似的不良行为可能使公众对某个导游个人产生不满,根据自身的直接接触经历,形成导游“不公道”“强制购物”“态度恶劣”等消极的实体感知,从而影响到公众对导游的职业形象判断和行为态度。因此,导游职业污名的形成不能离开公众的实体感知,因为公众的实体感知是导游职业污名的基础。

命题3:公众对导游负面的实体感知是导游职业污名的根源:公众直接接触到的导游不良行为直接影响着公众对导游职业形象的判断,是导游职业污名的根本来源

上述实体感知是对某个导游个人层面上的负面感知,不能直接导致公众对整个导游群体产生负面刻板印象,以至于形成导游群体的职业污名,还需其他方面的认知和驱动。而这种负面的刻板印象是否由个人推及群体,促使导游职业污名的形成,由访谈收集到的材料分析表明,更多在于信息认知的影响。信息认知以负面导向的形式,将负面个案映射到群体,促进并强化污名形成。社会公众的信息认知会因极端公共事件和媒体报道诱导性,形成导游的职业污名。作为信息传播者,新闻媒体为抓人眼球,往往选择具有冲突性的负面事件进行报道。导游不良行为的负面事件经过报道传播,将个别不良导游的失范行为映射至整个导游群体,不良导游个人的信誉危机逐渐上升至职业信誉的污名化。由于固定化导向的信息在不断强化某一认知观点,公众在持续性的社会性学习后,对某一个体的某一认知结构将固定化为对某一群体的认知图式。因此,信息认知除了能直接形成职业污名外,还能起到强化职业污名的作用。

另外一位受访者这样说道:“一直以来我遇到的导游都不错,尤其是印尼巴厘岛那个特别好,玩成哥们儿那种,会带我们去人少的海滩玩,告诉我们一些热门景点的‘坑’,也不觉得新闻里播报的强制购物‘不购物不让下车、不购物就打人’之类的情况会发生到我身上,毕竟媒体夸大事实的情况不在少数,直到我去年去台湾旅游的时候,导游因为全团人在一家茶叶店没有人买东西在大巴上发脾气,说‘要不然下一个景点也不要去了,反正去了我们台湾人服务完你们大陆人你们也不买东西。’说实话我经历了这个事情,那一整天,包括现在回想起来都不太愉快,更别说这件事情事后会影响我下次旅游是否是跟团游的决策。”(T19)这位受访者通过信息认知途径获得了对导游初步的负面刻板印象,再通过实体感知,映证了信息认知途径中的导游的负面刻板印象,以这样的方式形成对导游群体的污名判断。

事实上,尽管目前信息认知塑造的导游刻板印象主要为负面的,但实体感知对导游形成的刻板印象则不一定。石长慧在《刻板印象内容模型的验证及修正》一文中提到,实体感知有助于公众形成对某一群体的客观认识,而群体之间的接触有助于减少刻板印象或削弱其负面刻板印象,减少由信息认知中对某一群体的贬低和丑化,且长时间的接触将促进群体间的友好关系,提升某一群体的热情程度[45]。这一理论在本研究中有所体现。受访者中,亲身接受过导游服务的群体,与不曾接受过导游服务的群体,对导游的评价(从能力与热情维度上的评价)有显著的差异,亲身接受过导游服务且不曾经历过恶劣事件的群体均表示为“导游比较友好,出乎我的意料”“行前十分犹豫,但旅途中十分愉快,改变了曾经对导游的负面影响”,也有的群体因为遇到了非常优秀的导游,而对导游群体彻底改观。相信这一途径将为日后导游职业污名的“去污名化”提供重要参考。

命题4:公众对导游负面信息认知会促进并强化导游的职业污名:一方面,公众实体感知中接触的不良导游个案经过负面导向的信息传播,被映射至整个导游群体,促进导游职业污名的形成;另一方面,公众在信息认知中初步形成的导游群体负面刻板印象,在经过实体感知后,得到进一步印证和强化

社会认知是指,社会公众由于社会化原因而对导游群体产生的认知,这种认知并非社会公众对导游群体的第一感知,而是经社会化学习后,出于对自身被服务者地位的巩固和对自己被服务权力和利益的保护。在此情况下,社会公众会主动主张与导游之间的群体差异,强调自己是更高等级的被服务者,放大对导游群体的不满,主动对导游群体施加污名,以保障自己的更高的地位与被服务权力和利益。一位访谈者这样说道:“感觉很多人会先入为主,担心他的导游就是新闻里的坏导游,所以会一开始就给脸色,有点像暗示导游‘我不是好欺负的’,还有就是觉得导游是作为收了钱就要提供服务的人,地位比较卑微,就对他们好凶的,我觉得明明就是这些人盲目地觉得自己高人一等。”(T6)另一位访谈者这样说道:“导游能带你玩啥呀?不是去人多的地方就是卖东西的地方,跟团游就当花钱跟车好了,到了那里我们自己玩自己的就行,管他导游怎么说,反正他管不了我。”(T20)

这个方面印证了很多学者对污名化功能的解释,如Turner在其研究中阐述,对某一群体进行污名化的过程就是施污群体为了保持其优势社会地位而对被污名群体进行诋毁的过程[46]。Crocker等认为,污名他人可以提升施污群体的合理的优越感和自我认同感[47]。此外,张宝山和俞国良提出,污名他人可增加施污者对受污者及相关未知事件的控制,减缓其焦虑和威胁感[48]。社会认知对职业污名的形成存在重要的影响机制,因为社会认知越多地存在于公众之中,对导游,甚至所有的弱势群体的污名施加情况便会更加严重。最后,公众对导游的社会认知往往会结合实体感知和信息认知,对导游职业进行负面渲染,并最终将污名施加于导游职业。

命题5:公众对导游的社会认知是施加污名的主要途径。社会公众对导游职业形象进行社会化学习后,为了区分自己与导游群体,保持自己的优势地位,会主动对导游群体施加污名

4.2 受污者角度的导游职业污名形成路径

受污者在了解到施污者对其职业从业者形成的污名后,会积极主动从受污者的角度出发为其职业去污名。然而,由于缺乏话语权及不规范的从业环境,导游群体难以通过内群体主张的方式实现职业去污化,在职业污名形成过程中只能扮演者被动接受的角色。内群体主张指的是导游群体对其工作与外人评价之间的看法与见解,以及他们对职业污名产生的解释,包括了媒体话语权及外显行为两部分。一方面,导游群体在现代的媒体话语体系中只有非常微弱的话语权,难以通过媒体的渠道改变外群体对导游形象的信息认知。更为不利的是,目前广大媒体对导游的负向倾向性明显,正如一位受访导游所言:“新闻仅仅报道导游在车上强迫游客购物,大家纷纷声讨导游无良。但是对待新闻,目前很多媒体只注重‘热度’‘点击率’,然而很多媒体没有尝试听听导游的声音,也忘了自己也有让群众知道真相的责任,没有认真探究为何会有这样的现象和背后的原因。”(T21)这导致了社会大众对导游群体的社会认知和信息认知均较为负面,有可能影响外群体对导游职业污名的形成(外显污名的产生)。在职业污名形成的3个核心因素中,导游从业者这个群体唯一可以影响的是公众对导游形象的实体感知。然而,在当前主要以回扣和返点作为核心收入的导游群体中,导游在旅游业中处于相对弱势位置,出于所属单位强制性和绩效基本诉求,导游在某些情况下不得不表现出不符合消费期望的行为,如強制购物店消费。这使得部分良心导游的正面实体展示并不能掩盖整个行业的现状,导游的部分优良行为无法替代污点内容的存在。部分导游从业者也强调,引起污名的不规范行为并非导游群体主观意愿行为,是其处在弱势地位的从业环境中迫不得已表现出来的行为。受访导游提到:“由于群众对旅游的需求越来越大,良莠不齐的旅行社越来越多,于是出现了低价竞争,旅行社必须降低成本,部分压力转移到了导游人员身上,于是有了‘买头’‘业绩压力’的情况,所以出现了一些强迫购物的现象。”(T21)

正如一位受访导游所言:“很多导游都是无底薪无五险一金的,就算有也是非常低。比如我,基本工资是广州市最低工资标准,扣掉五险一金后每个月仅有两三百的收入,五险一金也是最低的标准,5年多了公积金只有3万左右。不出团就没有收入,出团某些线路会有基本工资,以我为例,100元~300元/天不等,外加客人行程付的小费。如果行程中有自费和购物,再有额外的收入。但是也有一些自费项目和购物点较多的团是没有工资或者需要垫付人头费的,换句话说要是没有自费购物或者没有很多人参与自费或者购物的话,带一个团甚至有可能亏本。但是一个导游带团承受的压力以及需要付出的认真和努力却是非常大的,所以就目前来说,我认为导游提供的服务质量和导游的基本保障是不匹配的。”(T11)另一位旅游行业管理者也提到:“导游的负面行为大部分与企业政策有关,需要做好关于导游的薪资政策管理。”(T22)在现有的行业地位及薪酬体制下,作为受污者的导游从业人员几乎无法改变施污者对导游的社会认知。

研究進一步发现,导游群体受到消极自尊、内群体不认同等负面影响,最后只得被动接受污名,甚至不再从事导游这份工作。一位导游提到,“我其实一直受到来自父母、丈夫对我职业选择上的巨大压力,每当我在带团的时候遇到非常不可理喻、深受委屈的事情时,我都会一次次产生‘要不不做导游了吧’的念头,那种入行前曾有过的因游历世界而自豪、对自己组织及导游能力的自信,已经在工作中打磨掉了。”(T10)这印证了众多学者研究的污名对受污者的影响,如Major等指出受污者最终将污名归因为自身的低地位与低自尊,可能会在该职业领域停止努力,甚至产生脱离该群体的想法[46]。因此,内群体主张对改变导游职业污名的影响慎微,导游职业的污名取决于社会认知和信息认知的作用,导游从业者目前只得被动接受职业污名。

命题6:受限于微弱的话语权与处于弱势地位的从业环境,导游从业人员难以通过内群体主张的方式改变施污者对导游的社会认知,只能被动接受职业污名的现状

5 结束语

本研究旨在揭示导游职业污名的形成机制,采用深度访谈法收集原始材料,严格遵循扎根理论的分析步骤对素材进行处理,构建了导游职业污名的形成机制模型。

5.1 研究贡献

本研究尝试构建导游职业污名形成机制模型,具有一定的研究贡献。第一,本研究围绕导游职业污名的形成机理这一主题展开,拓展了基于中国情境的旅游职业污名研究新领域。虽然目前旅游业职业声誉污名化现象愈演愈烈,国家旅游部门及国家智库的领导者都已经为旅游职业的污名化问题发声,而学术界对我国旅游职业污名化问题的重视尚且不足。本研究围绕旅游业受污严重的导游职业展开,引起学术界对旅游职业污名问题的研究兴趣。第二,以往的职业污名研究主要集中在对从业者的负面影响,本文通过从公众和从业者两个不同的角度系统构建导游职业污名形成路径,进一步丰富和深化了学术界对相关领域的研究。本研究发现,导游的职业刻板印象在导游职业污名形成过程中的关键作用。实体感知、社会认知和信息认识是组成公众对导游职业刻板印象的3个要素,其中,实体感知是职业污名的根源,社会认知是公众对导游施加污名的主要途径,而信息认知则起到了促进而强化污名过程的作用。第三,本文还发现,导游从业人员的从业环境在整个社会中处于较为弱势的地位,只掌握较为微弱的话语权。因此,受限于其在社会话语体系中微弱的话语权,导游从业人员难以通过内群体主张的方式改变施污者对导游的社会认知,只能被动接受职业污名的现状。这导致了目前导游难以通过内群体主张实现扭转刻板印象及重塑职业形象的目的。

5.2 管理启示

导游群体是旅游行业的核心从业者,本文通过对导游职业污名的形成机制分析,对导游职业乃至整个旅游行业的发展具有重要意义。

其一,导游群体可以通过塑造积极的职业形象,影响社会公众对其的实体感知,避免负面刻板印象的形成,从而实现为导游职业去污名。由扎根理论分析得知,公众对导游群体负面的实体感知是导游职业污名的根源。因此,受污者可以通过在群体接触中塑造积极的职业形象,以改善公众对导游不良的实体感知,例如,在工作能力方面,提升自身的景点解说能力,为游客提供高质量的导游服务;在工作热情方面,保持整洁大方的仪容仪表,对游客保持友好的服务态度,积极响应游客需求等,向公众塑造专业且热情的职业形象以此向公众证明导游欺诈、强制消费等负面标签,只是个例现象,从而避免社会大众对导游职业形成负面的刻板印象。

其二,旅游行业可以通过影响社会大众对导游职业的社会认知,改善公众对导游职业的刻板印象,从而改变他们对导游职业的态度。旅游行业可以建立起导游职业的行业规范,完善导游职业的监督投诉机制,落实导游不良事件的惩戒机制,从而为社会公众树立起导游职业专业、规范、奖惩分明的良好职业形象,改变社会公众对导游职业素质低下、态度恶劣的社会认知,进而改善公众心目中的导游职业形象。

其三,媒体行业可以通过影响社会大众对导游职业的信息认知,促进公众对导游职业的客观认知,从而影响负面刻板印象的形成与导游职业的污名化。针对导游相关负面事件的报道,不同的报道态度和报道方式会产生完全不同的结果。以积极的态度、恰当的方式报道负面事件,能消除负面事件的负面影响,乃至产生正面的效果[50]。作为信息传播者,媒体行业不能为了博取眼球而夸大歪曲事实;在报道负面新闻时应该在讲求及时、客观、真实的基础上,对舆论进行正面引导,塑造公众对导游职业客观真实的信息认知,避免因个别不良导游,使得大众对导游整个群体产生偏见;在此过程中政府部门对舆论的监督作用不可或缺。

5.3 研究局限与展望

本文采用质性研究方法,仍存在一些不可避免的局限性。首先,本文根据扎根理论得出的结论是否具有普适性,有待进行严格的实证研究论证;其次,通过扎根理论,研究者虽然可以发现材料中存在的范畴以及范畴之间的关系,但却无法准确地判定范畴内的概念;最后,本文虽构建了职业污名的发生机制,但在污名形成的各个环节,究竟如何减弱污名或避免污名的产生,还有待进一步深入讨论。

因此,未来的研究可以从以下几个方面开展:第一,可以结合量化研究对本文研究结论进行验证;第二,可以将本研究结论中的范畴进行操作化改进,如进行问卷调查,用量化数据分析来检验变量维度,进行有效的调整和补充;第三,后续研究可以参考本文构建的职业污名形成路径,从受污职业从业者、受污行业以及行业监管部门以及新闻媒体等相关行业等多角度,进一步探索降低或避免污名形成的有效措施,为受污群体的去污名化实践提供建议。

参考文献(References)

[1] LI Y, SONG Y, WANG M, et al. The influence of tour guides’ service quality on tourists’ tour guide stigma judgment: An Asian perspective[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2021, 48: 551-560.

[2] LI Y, LIU B, ZHANG R, et al. News information and tour guide occupational stigma: Insights from the stereotype content model[J]. Tourism Management Perspectives, 2020, Doi: 10.1016/j.tmp.2020.100711.

[3] PONTIKES E, NEGRO G, RAO H. Stained red: A study of stigma by association to blacklisted artists during the “red scare” in Hollywood, 1945 to 1960[J]. American Sociological Review, 2010, 75(3): 456-478.

[4] HELMS W S, PATTERSON K D W. Eliciting acceptance for “illicit” organizations: The positive implications of stigma for MMA organizations[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(5): 1453-1484.

[5] MISCENKO D, DAY D V. Identity and identification at work[J]. Organizational Psychology Review, 2016, 6(3): 215-247.

[6] SCHAUBROECK J M, LAM L W, LAI J Y M, et al. Changing experiences of work dirtiness, occupational disidentification, and employee withdrawal[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(10): 1086-1100.

[7] DUFFY M. Doing the dirty work: Gender, race, and reproductive labor in historical perspective[J]. Gender & Society, 2007, 21(3): 313-336.

[8] SIMPSON R, SLUTSKAYA N, LEWIS P, et al. Introducing Dirty Work, Concepts and Identities[M]. London: Palgrave Macmillan, 2012: 1-18.

[9] ASHER J A. Dirty Work and Courtesy Stigma: Stigma Management Techniques among Professionals Who Work with Juvenile Sex Offenders[D]. Cincinnati: University of Cincinnati, 2014.

[10] JOHNSTON M S, HODGE E. ‘Dirt, death and danger? I dont recall any adverse reaction…: Masculinity and the taint management of hospital private security work[J]. Gender Work & Organization, 2014, 21(6): 546-558.

[11] FERNANDES J, MASON K, CHAKRABARTI R. Managing to make market agencements: The temporally bound elements of stigma in favelas[J]. Journal of Business Research, 2019, 95: 128-142.

[12] PINEL E C, PAULIN N. Stigma consciousness at work[J]. Basic and Applied Social Psychology, 2005, 27(4): 345-352.

[13] WILDES V J. Attracting and retaining food servers: How internal service quality moderates occupational stigma[J]. International Journal of Hospitality Management, 2007, 26(1): 4-19.

[14] LOPINA E C, ROGELBERG S G, HOWELL B. Turnover in dirty work occupations: A focus on pre-entry individual characteristics[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2012, 85(2): 396-406.

[15] LAI J Y M, CHAN K W, LAM L W. Defining who you are not: The roles of moral dirtiness and occupational and organizational disidentification in affecting casino employee turnover intention[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(9): 1659-1666.

[16] 黎耀奇, 翁钰宁, 潘敏敏, 等. 基于资源保存理论的旅游职业污名影响研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 93-104. [LI Yaoqi, WENG Yuning, PAN Minmin, et al. Perceived occupational stigma and turnover intention of tourism practitioners: A conservation of resources perspective[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 93-104.]

[17] HAMPEL C E, TRACEY P. How organizations move from stigma to legitimacy: The case of Cook’s travel agency in Victorian Britain[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(6): 2175-2207.

[18] 戴斌. 沒有导游的职业尊严, 怎么可能有品质旅游的未来 [EB/OL].[2018-01-03]. http: //www. ctaweb. org/html/2018-1/2018-1-3-15-3-58785. html. [DAI Bin. Without the professional dignity of tour guides, how can there be a future of quality tourism [EB/OL].[2018-01-03]. http: //www. ctaweb.org/html/2018-1/2018-1-3-15-3-58785. html.]

[19] 鄢光哲. 李金早:导游在社会上没地位是我们的失职[N]. 中国青年报, 2015-01-22(11). [YAN Guangzhe. LI Jinzao: It is our dereliction of duty for tour guides to have no place in society[N]. China Youth Daily, 2015-01-22(11).]

[20] HUGHES J P W. The worker with chronic chest disease[J]. Royal Society of Health Journal, 1958, 78(1): 87-91.

[21] ASHFORTH B E, KREINER G E. “How can you do it?”: Dirty work and the challenge of constructing a positive identity[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(3): 413-434.

[22] 张燕, 李贵卿. “肮脏”工作: 概念、测量以及对从业者的影响[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(10): 86-101. [ZHANG Yan, LI Guiqing. Dirty work: Conceptualization, measurement and the impact on dirty work practitioners[J]. Foreign Economics & Management, 2017, 39(10): 86-101.]

[23] KREINER G E, ASHFORTH B E, SLUSS D M. Identity dynamics in occupational dirty work: Integrating social identity and system justification perspectives[J]. Organization Science, 2006, 17(5): 619-636.

[24] HUGHES E C. Good people and dirty work[J]. Social Problems, 1962, 10(1): 3-11.

[25] LINK B G, PHELAN J C. Conceptualizing stigma[J]. Annual Review of Sociology, 2001, 27(1): 363-385.

[26] 张玉磊, 任帆. 城管污名化的形成机理与去污名化的路径探析[J]. 城市观察, 2014(3): 149-154. [ZHANG Yulei, REN Fan. The formation mechanism of stigmatization of city inspectors and ways for destigmatization[J]. Urban Insight, 2014(3): 149-154.]

[27] 谢和平, 田晓红. 城管污名化的形成机制与去污名化对策研究——以武汉市为例[J]. 理论导刊, 2013(7): 18-21. [XIE Heping, TIAN Xiaohong. The formation mechanism of stigmatization of city inspectors and countermeasures—A case study of Wuhan city[J]. Journal of Socialist Theory Guide, 2013(7): 18-21.]

[28] 厉杰, 吴粮牡. 歹马害群: 高声望职业污名形成机制研究[J]. 中国人力资源开发, 2019, 36(7): 54-66. [LI Jie, WU Liangmu. Black sheep: A theoretical research on the emergence of high-prestige-occupational stigma[J]. Human Resources Development of China, 2019, 36(7): 54-66.]

[29] 杨彦锋, 刘丽敏. 导游“污名化”现象与导游职业教育人才培养[J]. 中国职业技术教育, 2011(27): 31-36. [YANG Yanfeng, LIU Limin. The phenomenon of “stigmatization” of tour guides and the vocational education and cultivation for tour guides[J]. Chinese Vocational and Technical Education, 2011(27): 31-36.]

[30] 席瑶. 我国导游角色扮演的问题及原因剖析[D]. 大连:东北财经大学, 2010. [XI Yao. Analysis on the Role-playing Problems and Reasons of Domestic Tour Guides[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2010.]

[31] 奉琼. 导游身份的历史变迁[J]. 环球人文地理, 2014(1X): 98-99. [FENG Qiong. Historical changes in the identity of tour guides[J]. Cultural Geography, 2014(1X): 98-99.]

[32] GLASER B G, STRAUSS A L, STRUTZEL E. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research[J]. Nursing Research, 1968, 17(4): 364.

[33] CASADESUS-MASANELL R, RICART J E. From strategy to business models and onto tactics[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 195-215.

[34] 苏郁锋, 吴能全, 周翔. 制度视角的创业过程模型——基于扎根理论的多案例研究[J]. 南开管理评论, 2017, 20(1): 181-192. [SU Yufeng, WU Nengquan, ZHOU Xiang. Entrepreneurial process model based on institutional perspective: A multiple cases study with grounded theory approach[J]. Nankai Business Review, 2017, 20(1): 181-192.]

[35] 靳代平, 王新, 新姚鹏. 品牌粉丝因何而狂热?——基于内部人视角的扎根研究[J]. 管理世界, 2016(9): 80-89. [JIN Daiping, WANG Xin, XIN Yaopeng. Why are brand fans so crazy? A grounded research based on internal perspective[J]. Management World, 2016(9): 80-89.]

[36] 李研, 金慧貞, 李东进. 社交网络情境下消费者口碑生成的影响因素模型:基于真实口碑文本的扎根研究[J]. 南开管理评论, 2018, 21(6): 102-119. [LI Yan, JIN Huizhen, LI Dongjin. The factor model of consumers’ word-of-mouth generation in social networks: Based on grounded theory and analysis of true word-of-mouth texts[J]. Nankai Business Review, 2018, 21(6): 102-119.]

[37] 白长虹, 刘欢. 旅游目的地精益服务模式:概念与路径——基于扎根理论的多案例探索性研究[J]. 南开管理评论, 2019, 22(3): 137-147. [BAI Changhong, LIU Huan. The concept and path of tourism destination fine service pattern: An exploratory research based on multicase study and grounded theory[J]. Nankai Business Review, 2019, 22(3): 137-147.]

[38] 赫伯特·丁. 鲁宾. 质性访谈方法: 聆听与提问的艺术[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010: 42. [RUBIN H J. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2010: 42.]

[39] 潘绥铭, 姚星亮, 黄盈盈. 论定性调查的人数问题:是“代表性”还是”代表什么”的问题——“最大差异的信息饱和法”及其方法论意义[J]. 社会科学研究, 2010(4): 108-115. [PAN Suiming, YAO Xingliang, HUANG Yingying. On the population problem in qualitative investigation: Is it a problem of “representativeness” or of “representing something”? — “Information saturation of maximal distinctions” and its methodological meaning[J]. Social Science Research, 2010(4): 108-115.]

[40] SCHMID P C, AMODIO D M. Power effects on implicit prejudice and stereotyping: The role of intergroup face processing[J]. Social Neuroscience, 2017, 12(2): 218-231.

[41] PANDIT N R. The creation of theory: A recent application of the grounded theory method[J]. The Qualitative Report, 1996, 2(4): 1-15.

[42] CORRIGAN P, MARKOWITZ F E, WATSON A M Y, et al. An attribution model of public discrimination towards persons with mental illness[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2003, 44(2): 162-179.

[43] CUDDY A J, FISKE S T, GLICK P. The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2007, 92(4): 631-648.

[44] FAZIO R H, ZANNA M P, COOPER J. Direct experience and attitude-behavior consistency: An information processing analysis[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1978, 4(1): 48-51.

[45] 石长慧, 王卓妮. 刻板印象内容模型的验证及修正: 以典型职业群体为例[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2017(2): 83-92. [SHI Changhui, WANG Zhuoni. Testing and correcting the stereotype content model: A case study of certain typical occupational groups[J]. Journal of Capital Normal University (Social Sciences Edition), 2017(2): 83-92.]

[46] TURNER J C. Towards a cognitive redefinition of the social group[J]. Current Psychology of Cognition, 1981, 1(2): 93-118.

[47] CROCKER J, MAJOR B, STEELE C, et al. Social stigma[M]// GILBERT D T, FISKE S T, LINDZEY G. The Handbook of Social Psychology. New York: Oxford University Press, 1998: 504-553.

[48] 张宝山, 俞国良. 污名现象及其心理效应[J]. 心理科学进展, 2007, 15(6): 993-1001. [ZHANG Baoshan, YU Guoliang. Stigma phenomenon and its psychological effects[J]. Advances in Psychological Science, 2007, 15(6): 993-1001.]

[49] MAJOR B, O’BRIEN L T. The social psychology of stigma[J]. Annual Review of Psychology, 2005, 56: 393-421.

[50] 衛明. 新闻报道对负面事件的正面引导[J]. 视听纵横, 2013(1): 117-118. [WEI Ming. The positive direction of news reports to negative events[J]. Broadcast Television, 2013(1): 117-118.]

Forming Mechanism of Occupational Stigma of Tour Guides:

An Exploratory Research based on Grounded Theory

LI Yaoqi, SONG Yaya, LIANG Siqi, ZHANG Xiaoming

(School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China)

Abstract: In recent years, public opinion has stigmatized the hospitality industry, especially the tour guide occupation, which has had a serious negative impact on the practitioners of the hospitality industry, and even the development of the whole industry. However, this serious practical problem has not received adequate attention in the academic field. A few studies related to occupational stigma in the hospitality industry mainly focus on the negative impact of occupational stigma on practitioners, and little attention has been paid to the formation mechanism of occupational stigma. Therefore, no academic research has been made to provide guidance to the de-stigmatization of the stigmatized group. To fill the research gap, based on the grounded theory, this paper conducts exploratory qualitative research on the forming path of occupational stigma in the hospitality industry. Specifically, it takes the tour guide occupation as an example, which has been the victim of stigmatization in the hospitality industry.

Through in-depth interviews with multiple groups, this study builds a model of tour guide occupational stigma formation path. The formation path shows that the entity perception, social cognition, and information cognition from the public constitute the professional stereotype of tour guides, which is known as the occupation stigmatizing. Specifically, the public negative entity perception of tour guides is the root of the occupational stigma. Further, the public negative perception of tour guides will increase and strengthen the occupational stigma. The social cognition of tour guides is another main driver for the public to stigmatize the tour guide group. In addition, the negative occupational stereotype of tour guides stimulates negative inter-group emotions, such as criticism, feeling of attack, indifference, and so on. Driven by negative emotions, the public further belittles and discriminates against tour guides, resulting in the stigmatization of tour guides’ occupational reputations. From the point of view of stigmatized tour guides, they have to suffer from the occupational stigma. Consequently, the low social status and discursive power limit their ability to change the public perception of the tour guide group. According to the forming path of tour guide occupation stigma, this study offers suggestions to tour guide groups, the managers in the tourism industry, and the media for the de-stigmatization of tour guide groups.

All above, this paper makes theoretical contributions to the research of occupational stigma by building a formation path of tour guide stigma, which fills the research gap of the formation mechanism of occupational stigma. This paper also makes practical contributions. This paper provides both the stigmatized and the stigmatizing pertinent suggestions for de-stigmatization in the hospitality industry. Firstly, the tour guides could promote their competence, warmth, and real images to the public, and avoid the formation of negative stereotypes through proactively shaping their positive occupational image. Secondly, the tourism industry should take actions to influence the public social cognition and stereotype of the tour guide occupation, to change their attitude towards the tour guide occupation. Finally, the media should be considered as an effective tool to influence the public objective cognition of the tour guide occupation through helping the occupation form positive images, to achieve the purpose of de-stigmatization of the tour guide profession.

Keywords: tour guide; occupational stigma; forming mechanism; grounded theory

[責任编辑:周小芳;责任校对:王 婧]