基于高台文化的现代展学馆建筑新模式的探讨

——以张家港市永兴村江湾学堂设计方案为例

文/谢狄豪 苏州科技大学 硕 士

李少锋 启迪设计集团股份有限公司 高级建筑师

引言

从“积土四方而高曰台”(《吕氏春秋》)起,中国古人对由土堆积而成的“台”有着别样认识。“台”的规模不断向上进取,并形成“高台建筑”。“高台建筑”的发展是为满足其空间形态与内部结构的需求,是传统中国社会展示其阶级地位的外在表现,此皆受礼教观念、人文环境、美学价值等影响。但随着木构架建筑的发展与佛塔的兴盛,使得“高台建筑”逐渐衰落。

近年来,生态保护理念盛行,此类“融于自然”“因地制宜”的现代化“高台建筑”重新焕发生机。以自然逻辑解决物质问题,建筑边界融于自然,将张家港历史、文化、环境、艺术、时代背景等因素,纳入场所营造的创作语境中。北临长江入海前最后一道湾——张家港之中,永兴村江湾学堂设计由此展开,以时代性、地域性和文化性为主题,将融入环境的“高台”作为项目创作的出发点。

1 项目背景

1.1 张家港与“长江”

张家港是长江入海前的最后一道湾,也是江海交汇的第一道湾,全长约12 公里。从1986 年9 月以张家港命名设立张家港市,近年来经济实力一直位列全国百强县前三。张家港市委政府高度重视长江生态保护,力求将张家港建设成“最美江堤、最美江滩、最美江村、最美江湾”。

张家港在历史的发展中一直依托长江,与长江有着深厚的渊源。本项目旨在为长江大保护的重要时间节点、工作目标总结、成果展示、经验分享提供设施基础。因此,本项目的选址上,张家港本身就具有特殊性和典型性。

1.2“高台”与长江

“台”是中国古代最有代表性的建筑物之一。“基积土四方而高曰台”,形成台的基本结构,并具有防水、防洪的功能;随着在台基上筑造建筑,“夯土与木建构的结合”形成高台建筑,高台建筑在春秋时期开始兴盛,在两汉时期达到顶峰,伴随木构件技术的发展,佛教的塔与楼阁式建筑取代高台建筑,至此高台建筑逐渐衰落。

长江一带古往今来更是盛行营造高台建筑。春秋时期,吴王夫差修建“姑苏台”(江苏苏州);楚灵王“举国营之”章华台(湖北潜江龙湾);三国曹操的“教弩台”(在今安徽合肥市)等系列高台建筑在长江流域兴建。

从一开始的“台”仅仅起到一定的防潮、防洪的功能,到后来古人在高台建筑上进行天文观测、登高望远、借景抒情,阶级的出现也使得高台建筑成为权力及财富的象征,寄托古代君王对江山的梦想,畅述了对于大自然崇山慕岳、求仙望气的精神功能。

现代“高台建筑”不同于古代“高台建筑”具有阶级象征性,整个高台空间演变为具有高起、开放性、容纳性的空间特性,使得“高台”具有均质性与竖直性,将“高台空间”与建筑内部空间类型进行合理的转化,将周边环境利用“高台”引入建筑正是现代建筑师所需要思考的地方 。

正是张家港独特的地理位置,于此设计符合顺应长江流域的“高台建筑”,起到观江望潮的功能。以建筑为媒介,张家港地域文化与生态保护为主题,可以更好地展示整个长江保护阶段性的项目成果。

2 基地周边

在进入设计之前,我们对项目周边情况进行了调研与梳理,整理如下:

图1 鸟瞰图(图片来源:启迪设计集团股份有限公司)

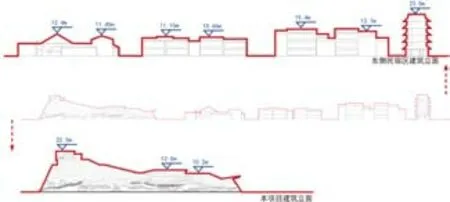

图2 立面图(图片来源:作者自绘)

用地——地块位于永兴村内,永兴村位于金港镇德积办事处北部,东、南与小明沙村相依,周边环境水系众多。

交通——驾车至张家港和江阴市区分别仅需40 分钟与50 分钟。基地靠近双山岛与香山旅游度假区。

景观——地块内已完成搬迁工作,基地较为平整,周围树木繁茂。基地内至江堤,视线范围内基本无遮挡,场地人视高度可望见江堤水杉。

3 问题剖析

(1)如何协调项目与周围场地之间的联系?周围场地多为江南传统民居建筑,多以小体量、组团式的布局呈现,项目应以何种方式呈现?

图3 建筑高度(图片来源:作者自绘)

图4 建筑外部展示空间(图片来源:作者自绘)

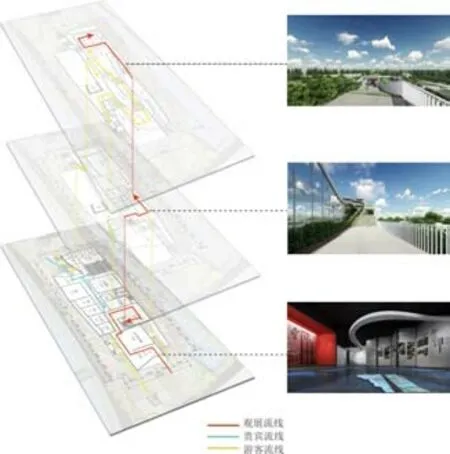

图5 流线图(图片来源:作者自绘)

图6 采光通风分析(图片来源:作者自绘)

(2)如何在建筑层面体现生态文明建设主题?长江大保护,本质上强调的是生态与经济的辩证法则,项目如何体现长江大保护的主体?

(3)不同需求的流线组织?建筑如何满足游客、参展人员、学习人员以及办公人员不同人群之间的流线?

4 设计对策

在对基地进行分析、提出问题之后,设计冀望项目建设成集“展”(展示长江大保护治理成果)、“学”(学习生态文明建设理念)、“观”(观最美江湾、最美江堤)、“游”(游最美江滩、最美江村)四项综合的学习交流基地。

4.1 高台理念

“台”是中国最古老的建筑形式之一,夯土堆台仿写山岳形态,师法自然气势雄壮。登临高台建筑能够获得绝佳视野,一览秀美江山。自古以来便有着极深的渊源,以章华台、姑苏台、铜雀台等为代表的高台建筑形成了具有中国传统文化内涵的建筑符号。

张家港市处于长江与东海交汇处第一道湾,景色秀美,于此修建中国传统高台建筑,可以提供欣赏长江秀美景色的绝佳的观景位置,同时将江湾学堂修建成高台建筑,使建筑自身也成为了当地一道亮丽的风景。

建筑立面抽象提取明代吴伟的《长江万里图》中的水墨构图元素。此图描绘万里长江沿途的壮丽云山、幽谷山村、江山风帆,并点缀众多名胜古迹点。整幅图面峰峦绵延起伏,江河湖港气象万千,野渡渔村、水磨长桥各依山势及环境而设,点缀于整个长江流域之间。立面结合墙体砌筑工艺特点将长江景色抽象于立面之上,形成了青山与绿水的结合。遵循凭借山势筑台的传统营造手法,在建筑体量上逐渐生长出观江平台。

东侧民宿区的规划高度大多在12.0m 左右,望江楼高达23.5m。整体布局上呈现西低东高的趋势。本方案建筑采用西高东低的高度分布,总体高度在10.2 ~22.5m 区间内,与东侧民宿区协调呼应。

4.2 展示空间

整个建筑形成一个大型展示空间,并设有生态广场、见证变化、登台观江、秀美江滩、生活秀带五个室外展示空间,游客在“攀登”过程中可以体验到长江大保护给张家港湾带来的巨变,领略长江秀美壮阔的景色,并为游客提供展、学、观、游四项综合体验:展,生态化的建筑本体即为长江大保护阶段成功的实体代表,并在建筑室内展览陈列长江文化;学,学堂内部教学点提供理论学习,外部攀爬可感性体验保护环境的变化;观,登高眺望感受长江的壮阔,观赏最美江湾、最美江堤;游,秀美江滩与生活秀带两个主题区域提供最美江滩、最美江村的沉浸式体验。

首先进入生态广场,映入眼帘的是江畔状如青山的长江大保护学习交流中心。广场内外展示长江大保护阶段成果的总结与展示。其次在攀登过程中观看者与自然逐渐接近,沿途的工业遗产展示以及景观的变化暗合长江大保护过程中江畔的景观变化。游客在攀登的过程中也是亲身体验长江大保护精神的具体实践。登上“青山”顶部的观江平台可远眺长江,欣赏长江入海前的最后一道江湾的壮美景色。长江水沿支流直至场地北侧,设置亲水平台近距离体验最美江滩,展示了经过大保护后重新焕发生机的江滩风光。

从学习交流中心向西,进入最美江村体验区。恢复生态岸线定位、清理高污染养殖业、清退低效生产岸线、优化沿江产业布局等举措,使原先江畔的“工业锈带”转变为“生活秀带”。

4.3 流线组织

江湾学堂提供三条互不交叉的流线,供游客、学员以及贵宾参观学习。

观展流线:观展者自门厅依次参观长江大保护主题展、长江文化主题展,再由电梯厅上二层。二层可直接出北侧平台后登台观江。

学习流线:学员可由次门厅进入分享教学区,然后从北部出口到达秀美江滩展示区。参与交流的贵宾可由贵宾入口直接到达多功能厅。屋面空间让渡给公众,游客可以不受门禁限制自由登临,眺望长江风光。

4.4 采光通风

方案中对需要直接采光的房间和间接照明的房间进行了划分,其中主要以教学功能需要直接采光。因此在教学功能房间外布置了内部庭院。庭院的使用在采光节能、通风和隔绝噪音上均有助益。

结语

张家港市永兴村江湾学堂建筑设计通过对周边环境、景观以及交通分析,对问题和设计难点进行梳理,运用高台元素思路,将建筑设计为一个大型高台建筑,为游客提供绝佳的观景位置,建筑自身也成为了张家港湾一道亮丽的风景。同时将建筑整体设计成由内至外的生态文明展示馆,形成集展、学、游、玩的综合学习交流基地。最后,适当在内部布置庭院有利于采光、通风与隔绝噪音,减少建筑耗能。

项目信息:

建筑设计:启迪设计集团股份有限公司

项目负责人:李少锋

设计团队:刘一帆,谢狄豪

总建筑面积:3880.6m2

设计时间:2020年9月

项目为方案设计,未实施