“轻型化”设计策略在既有建筑改造中的应用研究

文/黄雨祺 重庆大学建筑城规学院 硕士研究生

宗德新 重庆大学建筑城规学院 副教授(通讯作者)

蒋瀚超 四川省建筑设计院

引言

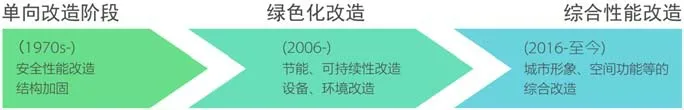

2020 年“十四五规划”明确提出实施城市更新行动,即以“增量扩张与存量优化并重”的发展新形势。目前,我国已经历三个改造阶段(图1):单项改造时期,以危房修缮、抗震加固、保温节能等某一项性能提出改造政策,主要包括《关于抗震加固的几项规定》《城市危险房屋管理规定》等。第二阶段在此基础上开始强调绿色改造,提升建筑整体性能,落实全国范围内的建筑低碳与生态化整改,于2012 年颁发了《“十二五”绿色建筑科技发展专项规划》(国科发计〔2012〕692 号)等文件。第三阶段至今,建筑改造走向综合指标提升,保留城市特色风貌、提高建筑水平,在《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(2016)中指出有序建设、适度开发、高效运行的建设目标[1]。由此可见,当代既有建筑群体改造设计主要聚焦于安全性、绿色性及综合性的提升。

图1 改造阶段(图片来源:作者自绘)

目前,许多国内沿海发达城市开始提出“二次或多次改造”的更新诉求,引发了功能设计“时效性”(Timeliness)的思考。为了平衡“旧现状”与“新需求”的因素,不同的开发方式、建造模式条件下,旧建筑需要进行专业的结构鉴定、适修性评估等流程与新规范核对改进等重要环节。基于技术使用和空间限制的考量,突出的改造矛盾显现为:第一,在承重体系中,改扩建部分需要应对由于既有建筑结构的老化,引发的改造限制、结构保护和原地基保护性接触问题;第二,在围护体系中,伴随着旧城形象转型,对于文脉保护、新旧关系、立面与空间更新的设计探析等问题,以及在满足基本功能置换的条件下,拓展空间潜力,回应社会高速发展引发的多次改造问题;第三,在建造体系中,出现改建效率低、对原住民影响大等时间、效益问题和建筑垃圾产生、建筑资源循环利用率低等环境问题。

轻型化改造是在新时代建设背景与轻型技术思潮影响下应运而生的一种改造策略。由于自身的建材特性对于原结构表现出较低负荷影响,以及快速建造模式综合作用的成效高,因此对于建筑改造有较大的应用前景。

1“轻型化”设计的研究概况

轻型化设计最早诞生于游牧时期,人们为了将帐篷进行长距离运输,由此发现了减轻结构的重要性[2]。以英国物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clark Maxwell)和A·G·米歇尔(A·G·Michell)对建筑、桥梁等结构轻型优化研究为起点,到美国建筑师巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)首次将廉价、轻质的工业部品用于建筑改造设计中,后有德国建筑师弗雷·奥托与日本建筑师坂茂专注于轻型材料、轻型结构及构造的研究,迄今已经发展到伊东丰雄对“银色小屋”住宅改造等兼顾结构设计实践思考与空间的开放性表达等。国外对于轻型设计的研究也从基本的结构优化,升级为对原有功能空间和建筑形式的改良,从单一的物理学视野发展到建筑设计的范畴,主体趋势呈现更加注重全方面、多层级的综合性。结合建筑和城市历史学家柯林罗在描述拼贴城市与透明性(Transparency)中所述,轻透创造了叠合,将现代视觉传达的“透明性”解释为一种“形式互相渗透而同时又不会破坏彼此”的状态[3]。

国内建筑师华黎在所著《建筑之轻》中谈到,建筑所谓“轻”可以源自材料、结构、建造、空间等多个系统,亦可以联系到人文、社科等交叉系统中,分别从形式、建造、图像、环境四个方面解析了“轻”之于建筑的价值。朱竞翔研发的轻量建筑系统则提出内部合理的结构原则统领着这些轻型材料个体,使它能对抗那些试图威胁、破坏它的自然力,以形成复杂的系统、实现高级的功能[4]。近年的建筑展中,更是出现了一批以轻型材料、轻型结构改造建筑的实例,且已有学者认为轻型化设计是回应当今既有建筑改造矛盾的有效途径之一。

2“轻型化”改造策略

为了明确“轻型化”设计在既有建筑改造中的应用策略,下文将结合具体案例进行探讨,针对现存问题,逐一分析轻型化设计在建筑改造中的实践要素。

2.1 承重体系轻型化设计

2.1.1 选用轻质量构件材料

结构材料轻型化之于既有建筑改造效益突出,直接关联整体设计的保护性。奥托认为,对于建筑最轻形式的探寻过程也是一个对于材料本质的探寻过程[7]。“材料之轻”更重要是表达“精确”和“极致”,轻型化设计以使用轻钢、膜、木材、纸等轻质且再利用率较高的材料为主。根据不同受损程度,材料可以通过悬挑、悬挂、充气展开、牵引拉结等方式自由轻巧地生长在原空间的多个部位。日本建筑师坂茂的诗人图书馆改造,首次尝试将纸作为工业材料用于建筑改造中,选用直径10cm、厚度1.25cm 的纸管分段建造,通过纸管配合独特的构造做法介入主体中,同样展现出了稳固的结构强度。

2.1.2 优化易加工构件截面

由于大部分轻型材料易于加工,可以灵活地掌控材料构件的截面、形状等重要因素。通过优化结构截面形式,减轻结构质量。方管、矩管、圆管、H 型钢、空间网架单元等形状各异构件的截面形式,都各司其职有着特殊的性能优势。其整体发展也呈现出去重从轻的趋势,经过特殊处理的空心杆件在发挥应有效力时,其表现甚至高于一般的实心构件。

2.2 围护体系轻型化设计

2.2.1 采用轻型材料定义空间

在改造设计中,使用对象多样的社群关系与功能需求,可视作对功能可变性的诉求。这种诉求引导设计者在一定面积的空间内,尽可能地预判使用条件和场景,就可利用非承重的轻型材料划分和变更空间状态。

北京PAGEONE 办公室与艺文展场的改造理念正是基于“轻”与“弹性”的态度。由胡同老宅到旅舍,如今又改为小剧场,历经多次修改,初次改造的损坏给二次更新增加了难度。建筑师对入口空间进行轻型化处理,在旧钢梁下置入多层板和欧松板,结合钢部品组成弹性的十字型轻质活动墙,通过推移重新定义入口空间内容,从而适应办公、会议、艺术展览等多功能的空间形态。

用于评估被试参加团辅的主观感受,共包括4个开放式题目,分别是参加团辅后情绪变化、对团辅内容的评价、对自我的认识、对本次团辅的建议.在团辅结束时进行集体施测,当场回收.

2.2.2 兼顾功能的多义性设计

围护体系的多义性以及与内装的一体化程度也是轻型化设计的改造策略之一。譬如当置入新体量于原建筑内部时,可利用原建筑围护系统,实现对新空间的保温、隔热等性能需求。抑或,门窗、墙体均是围护体系改造的重要部件,承担了围合空间、保温隔热、装饰、储存收纳等多层级用途。四川牛背山志愿者之家将一侧石墙拆除,改为钢网架和玻璃编制成的多个轻型标准化界面,不仅可以分隔空间、减少自重,还能作为家具收储木柴等。

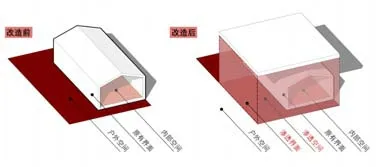

2.2.3 建立半开放的渗透界面

轻型围护材料在立面改造中,可以削弱原建筑体量感、增强新旧的渗透表现力与空间层级等。客观物质上,建筑师Riley 与Terence 在《Light Construction》中谈及“轻”与“透”的形态趋势,以及对于工业生产前提的重要性[8]。主观感知上,意大利文学家卡尔维诺(Italo Calvino)认为“轻透”作为一种价值取向、审美标准,其内在含义是“对沉重现实的减负”[9]。这种风格形式也呈现出一种时代对空间审美的转型,使得原本失去主流外观的旧建筑重获新生。具体手法可考虑适当提升界面透明度,比如加入格栅、玻璃、网格等,形成文脉之间的渗透关系(图2)。在乌镇北栅粮仓扩建中,利用金属网格与既有建筑形成半户外空间(图3),通过空隙处理提高了视线与新旧信息之间的联系,同时产生了微妙的光影层次。

图2 新旧渗透示意图(图片来源:作者自绘)

图3 乌镇北栅粮仓(图片来源:作者自摄)

2.3 建造体系轻型化设计

2.3.1 改建部分减少与原结构接触

改造施工通常受原建筑的极大制约,改建部分的动土处理极易对原结构造成消极影响,容易在梅雨季节引发毛细吸水、室内返潮等问题。轻型化设计采用局部界面上添加点式基础的“轻接触”做法,一方面材料自重较轻能有效减少结构破坏;另一方面能有效减少施工量与改建周期,并提高风貌改建的“可逆性”。此处描述的轻接触指地基与地表关系的脱开,不做填埋,其常规做法有:使用木桩、混凝土/钢垫片等材料。

2.3.2 简化构造做法

原建筑结构由于老化导致稳定性减弱时,常辅以轻型构造加固,使其恢复原结构发挥应有效力。钢结构为例,做法有:外加预应力加固、外包型钢加固、外粘钢板加固等。相较传统的支模、拌制、浇筑、振捣、养护的做法,轻型构造做法常采用焊接、螺栓锚固、榫卯、绑扎、拉结等形式可以更便捷地完成改建过程。

2.3.3 装配式建造

轻型化材料与生俱来的高装配特征,不仅在节能绿色表现上具有重要优势,而且相比传统改造有着更加安全的结构特性。轻型化独特的建造逻辑和材料性能均展现出可持续的设计理念,可有效减少不必要的构件、加快改建速度,轻型化材料也能提升部件运输高效性。再改造的失效回收后,通过简单的运输,又能投入其他地区继续使用。

结语

轻型化设计从承重、围护和建造三种体系的不同层面扩展了既有建筑的改造维度。在承重体系中,作为扩建或加固构件构造时,面对已经老旧受损的结构,轻型材料能有效减轻介入部分的荷载,自由地附属于各个部位。

在围护体系中,轻型化设计作为半介入的交互空间,对旧场所进行平行重塑。此外,功能的灵活性、多义性策略,减轻了整体复合需求下的改造负担。因此,对于建筑改造不仅要着眼于此时,还应剖析社会趋势对未来的人群诉求做出预判和系统性的规划。

在建造体系中,由于其天然的装配式建造特性,还能在“搬迁后”继续服务新区域,为城市的可持续发展提供了高效、绿色且环境友好的改造策略,也意味着,建筑师更应培养从改建探勘、项目策划、规范设计、施工建造及后期维护等多阶段、多方位的全局掌控能力。

总的来说,轻型化设计较好地适应了改造实践中的社会需求与技术问题。伴随社会的更快发展,存量优化设计必定面临更加严峻的挑战,期待更多的轻型化改造实践在我国得到深入发展。