基于三重底线理论的住宅建筑可持续性评估体系构建

文/王 姬 河北地质大学管理学院 硕士研究生

引言

进入21 世纪以来,人类赖以生存的资源、环境遭到严重破坏和威胁。如今,构建可持续性社会成为大势所趋,而住宅是可持续社会中的重要组成部分,其发展建设模式与建造方式对当前的理念与技术提出了更高的要求:彻底转变传统生产设计模式所产生的高污染、高能耗与高废物。分析研究建筑的全生命周期发现,资源消耗与环境破坏一方面体现在建筑施工与建造过程中,另一方面体现在投入使用与后期维护中。这种负面影响造成社会、城市、社区等人居环境的严重破坏,制约着我国建筑行业乃至整个社会经济的可持续发展[1]。

现如今,随着可持续发展观念深入人心,普通住宅建筑已不能顺应当今的时代潮流,居住者对生态环境保护和居住舒适度的期望不断提高,住宅可持续性已成为开发商推销房产的新噱头。建筑业在我国社会发展中扮演着重要的角色,建筑施工活动需要消耗大量的自然资源和能源。对于可持续住宅建筑的设计,需要在不影响生态环境和经济性的前提下考虑居住者的舒适度和期望值。因此本文针对目前我国人民对美好生活的向往与住宅建筑可持续性不足的突出矛盾,试图构建住宅建筑全生命周期可持续性评估体系,从生态可持续性、社会可持续性和经济可持续性三个方面对住宅建筑进行综合评估,以期得到更佳的评价效果。

1 体系构建的相关理论、原则

1.1 三重底线理论

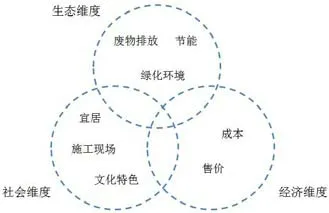

“三重底线”(TBL)指的是环境底线、社会底线和经济底线。这一概念的提出使人们摆脱了将经济发展水平作为事物发展水平唯一尺度的理念,而更加综合考虑环境方面、社会方面和经济方面的协同可持续发展[2]。该理论的本质是将人类社会可持续发展当做基本前提,其中社会发展依赖经济,经济发展依赖全球生态系统,而生态系统的健康与否是最终底线[3]。三重底线理论是可持续发展的核心支柱,其运用的领域十分广泛,TBL 理论既能用来评价企业资本投资的回报情况,又能衡量一个城市或地区的可持续性发展水平,并能为该城市地区提供可靠有效的指导性建议。本文将三重底线理论运用到建筑行业,三重底线框架见图1,并建立住宅建筑全生命周期的可持续性评估体系。

图1 “三重底线”框架图(图片来源:作者自绘)

1.2 设计评估体系的原则

1.2.1 基本原则

评估体系的构建应遵循最基本的原则:一是系统性原则,即评估体系要层次分明有逻辑;二是可比性原则,即能够体现出不同住宅建筑的特色,并对各自的情况进行分析比较;三是可行性原则,即评价指标的选取应科学且易获得,避免因数据缺失无法获得,使评价结果不准确。其次指标选取也不宜过多,应尽量保证指标间无相互影响。

1.2.2 可持续发展原则

提高现代人的生活质量不应以牺牲后代人赖以生存的环境与资源为代价。对于住宅建筑评估体系的构建,不能盲目追求经济利益而无节制地开发使用资源,并无视对生态环境的破坏,也不能一味地追求设计出绿色、节能的建筑而忽视对工程项目总造价的控制。建立住宅可持续性评估体系,应从生态、社会和经济这三方面出发,结合我国发展实力综合权衡这三大要素间的关系。

1.2.3 全生命周期评价原则

产品的生命周期即产品从原材料的获得直到最终处置所经历的全过程[4]。对于建筑可持续性的评估,应综合考虑住宅建筑整个生命周期的各个指标,对决策设计阶段、施工阶段、使用居住阶段和报废回收阶段的指标进行评价。这有利于解决住宅建造过程中产生的环保问题,降低其生命周期成本,促进我国可持续性住宅的推广[5]。

2 评估体系的构建

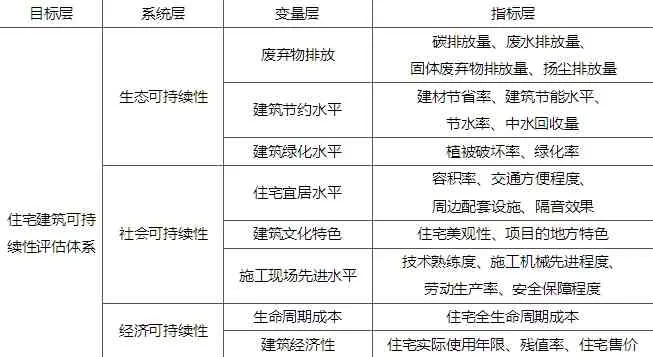

住宅建筑可持续性评估体系是一个复杂的大系统,需要按照多维度、多层次和由总到分的思路来构建指标体系。本文建立了4 层结构的住宅建筑可持续性评估体系(表1),包括目标层、系统层、变量层和指标层。其中目标层是该评估体系的最顶层,综合反映住宅建筑的可持续性状况;系统层是基于三重底线理论而确定的生态、社会和经济子系统;变量层则是表达子系统状态的结构层;指标层是一个或多个可以直接获得或度量的指标,反映出变量层的状态。

表1 住宅建筑可持续性评估体系(表格来源:作者自绘)

2.1 生态可持续性指标

2.1.1 废弃物排放

碳排放量是指建筑消耗一次能源、二次能源所产生的温室气体量,建筑在使用过程中的碳排放量占其生命周期温室气体排放总量的90%左右。

废水的排放主要在施工阶段产生,例如在市区施工的运输车辆出场时,需要对车轮进行冲洗清洁,以维护城市环境的干净卫生;水管道安装完成后需给管道进行冲洗消毒和验漏等工序,这都会产生一定量的废水。

固体废弃物的排放主要在施工和报废回收阶段产生。固体废弃物排放量包括施工过程中周转材料的报废和原材料的正常损耗量,还有废弃的住宅建筑进行拆除时产生的建筑垃圾量。

扬尘主要在施工和报废回收阶段产生,根据工期、建筑面积和防扬尘的措施,按可控排放量和基本排放量分别测算。

2.1.2 建筑节约水平

建材节省率是指施工阶段建筑材料定额用量和实际用量的差值(即建材节约量)与定额用量的比值。

节能水平即通过采取一定的措施手段,在满足居住者同等需求的条件下可减少的能源消耗量。我国目前主要在空调、采暖和照明方面能源消耗量较大,可主要从这三方面入手降低能耗。

节水率是指住宅全生命周期内消耗水量的固定值和自来水用量的设计值之差占整个建设所需用水总量的百分比。

中水回收量是指将居民产生的生活污水进行回收并集中处理的总水量,其经检测达标后用于浇灌植物、冲洗道路等,从而达到节约用水的目的。

2.1.3 建筑绿化水平

植被破坏率是指土地开发使用前的植被覆盖面积与总用地面积的比值。

绿化率是指小区绿化用地面积与总用地面积的比值。比值越高,居住小区的环境质量越好。

2.2 社会可持续性指标

2.2.1 住宅宜居水平

容积率是指住宅小区的地上总建筑面积与净用地面积的比值。容积率越低,居住的舒适度越高。

交通方便程度是指在选址时考虑住宅附近的交通发达情况,用来评价居住者能否顺利搭乘交通工具到达出行目的地。

周边配套设施是指满足居住者日常生活需要的住宅附属设施,即超市、学校、医院、银行等公共场所配备是否齐全。

隔音效果是通过测量一段时间内,室内噪音大小的平均值来划定得分区间,进而判断住宅是否能给居住者提供舒适和安静的环境。

2.2.2 建筑文化特色

住宅美观性,即注重住宅建筑的外观造型设计,能否给人一种舒适、满足的视觉效果,并在后期施工装修时呈现出其美的特性。

项目的地方特色用于评价住宅建筑的外形是否符合该城市的特色。建筑材料和色彩的运用方面要能够体现该城市形象并延续地方文脉。

2.2.3 施工现场先进水平

技术熟练度是衡量一个施工企业或个人掌握某工序操作技术的熟练、先进程度。

施工机械先进程度越高,机械设备越先进,施工质量和劳动生产率越高。

劳动生产率即施工工人在单位时间内能提供的劳动成果,反映施工企业的生产力发展水平。

安全保障程度是指在施工和报废回收阶段,施工现场用来保护工人生命安全的防护措施的到位情况。

2.3 经济可持续性指标

2.3.1 生命周期成本

住宅全生命周期成本是指住宅建筑从无到有再到无的全部过程所发生的成本费用支出,包括施工阶段的工程总造价、使用阶段的运行维护费和物业管理费、报废后的清理费等。

2.3.2 建筑经济性

住宅实际使用年限是指从住宅建成开始使用到报废拆除所经历时间,其长短取决于施工质量和日常使用维护状况。

残值率是指住宅达到使用年限报废拆除后,钢筋旧料的价值减清理费后的残值与建筑总造价的比值。

住宅售价是指进行商品房交易时实际价格的平均水平。

3 指标权重的确定方法

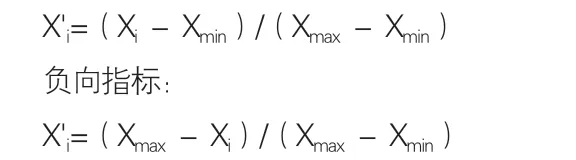

各指标量纲不同,所以需对实际指标值进行规范化处理,公式如下:

正向指标:

式中:X'i为各指标规范化后的值;Xi 为各指标实际值;Xmax和Xmin为各指标的最大值和最小值。

采用主客观综合赋权法确定各项指标的权重,收集各项指标数据后构建初始分析矩阵,用求熵的方法确定各层级指标权重[6]。然后派发问卷,邀请在工程领域实际工作的专家、有权威的学者和住宅的居住者参与打分,利用层次分析法(AHP)计算各层级指标权重。最后综合两方法求得的权重系数,加权计算出各分项指标的最终权重值。用主客观综合赋权法测算指标权重,能得到较好的评估效果。

结语

本文基于三重底线理论构建住宅建筑可持续性评估体系,其中包含4 个层级,即目标层、系统层、变量层和指标层。文章以综合反映住宅建筑的可持续性状况为目标,从生态可持续性、社会可持续性和经济可持续性三个子系统出发,确定了8 个变量和24 个具体评价指标。体系构建充分考虑了住宅建筑的全生命周期,并在不影响生态环境和经济性的前提下满足居住者的舒适度期望值。将住宅建筑的可持续性进行量化,我们可以更直观地比较出不同住宅项目的优劣,并为今后住宅建筑的发展提供新思路。