交往建构的高校学生活动中心设计

文/林师弘 华南理工大学建筑学院华南理工大学建筑设计研究院有限公司 国家一级注册建筑师

褚钰珂 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

寿劲秋 华南理工大学建筑学院 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 高级工程师(通讯作者)

引言

高校学生活动中心是学生丰富课余生活、开展校园文化活动的交往场所。国外的相关研究较早,对学生活动中心的内涵理解有着更充分的思考,推动了国外高校学生活动中心的设计逐渐向承担学生自我素质教育职能演化的定位导向。而在我国高校建设现状中,学生活动中心虽然并非新的建筑类型,但往往只以体育馆、食堂、礼堂等建筑的附属功能而存在,成为校园散落功能的简单聚集而丧失了应有的活力。随着素质教育理念的转变,学生活动中心的功能意义也愈应得以设计审视,使其由隐约的形式存在蜕变为激发学生交往的公共核心场所。

1 高校学生活动中心的主要现状问题

1.1 功能界定模糊化

我国高校学生活动中心的建设历史比较短,部分高校对其存在的意义还未能真正理解,使得在建设者意识和使用者需求上都未能激发教育拓展的思维触动,也因此往往缺乏明确的规划定位与功能界定目标。据作者对某一线城市的调研,在该城市的92 所普通高校中仅30%左右的高校设有学生活动中心,其他的均化解为其他建筑的附属功能用房而被随机使用。

1.2 价值取向边缘化

部分高校尽管已进行了学生活动中心的建设,但忽视了关于学生活动中心在校园价值中的定位认识,使得学生活动中心的存在成为空间冷落的功能空壳而徒有其名,也使得学生活动中心仅成为学生既熟悉又陌生的一处尴尬名称。通过对岭南地区高校学生活动中心使用情况的问卷调查显示,54% 受访者只在必要或有特殊校园活动的时候曾到访学生活动中心,而在现场的访问中更有不少学生表示不了解该校学生活动中心的位置及用途[1]。

1.3 建设内容随意化

由于高校建设规范对学生活动中心的具体用房设置并无明确的组成要求,实际建设中高校若产生偏离学生行为需求的建设内容决策,便无法使学生活动中心真正满足大学生多样化的使用期望。如学生活动中心内较为单一的活动设施与功能配置对学生吸引力的不足;学生在交往的同时对餐饮、娱乐等同步服务的需求[2]等。而不同时代学生行为需求的取向会随着生活环境的变化而改变,学生活动中心的建设功能内容也需在发展中呈现动态适应的特点。

2 高校学生活动中心的功能内涵——交往

交往行为是指涉及两个以上的、具备语言和行动能力的主体之间试图通过语言媒介进行交流,从而获得知识共享的过程[3]。高校学生是具有相同的校园生活环境、相近的年龄构成和类似文化素质的校园聚落群体,交往是群体活力源与个体归属感的内在动力,并会在校园特定的区域中表现出独特的交往特征。

2.1 高校学生交往的行为特征

2.1.1 交往地点与时机的规律性

高校学生交往行为在一定程度上受学校教学秩序的规律制约,教学时段的交往活动主要集中于教学楼、宿舍、食堂等主要功能建筑以及在其间钟摆式轨迹的交通空间之中;非教学时段的交往活动则具有明显的自发性意愿,交往功能的配置与空间的吸引力也就成为激发与积聚交往的关键因素。

2.1.2 交往内容与形式的多样性

高校学生思维活跃、个性鲜明、爱好广泛、乐于尝试新鲜事物,除专业学习之外,希望在人际交往中丰富阅历、拓展能力、提高自身综合素质[4]。交往已不再是简单的休闲交流,而增值为跨学科激发综合素质自我提升的纽带,在交往领域的多元触发下,交往形式的丰富性也决定了交往产生的多种可能。

2.1.3 交往对象的共情性

高校学生的交往行为主要源于学习上的互相帮助、思想上的互相砥砺及文娱活动上的互相合作[4]。交往对象的选择往往是以共情为基础,具有共同兴趣、共同语言或共同关心话题。交往共情主题与参与人群的不同产生了对交往空间尺度、空间环境的差异性需求,也使校园交往空间体现出多样性与层次性的需求特征。

2.2 高校学生活动中心的功能意义

从意识形态的角度看,教育起源于人类的交往活动[5]。随着环境育人理念的转变,学生活动中心作为非必要性教学功能建筑所拥有的参与亲和力以及课外专属性综合空间的多样吸引力,使其具备既是学生交往的平台,又是课外教育场所[2]的功能外延优势,理解其功能意义将有助于使其成为校园一处特别的环境育人场所。

2.2.1 课堂教育的延续

学生活动中心内进行的学术交流、自我教育及各种社团兴趣活动,对学生提高综合素质至关重要,是高校课堂教育外的重要补充[2];学生在学生活动中心轻松的交往气氛中弱化了专业学习与社交娱乐之间的隐含界限,并在各类活动的交往参与中实现潜移默化的自我教育与思维拓展。

2.2.2 校园的社交中心

美国学生中心协会将学生活动中心定义为“学校所有成员的社会中心”[6]。学生活动中心集生活、学习、活动、娱乐等多功能属性于一体,定位了校园聚落中的交往核心身份,充分发挥了学生活动中心的功能价值,不仅对学生培养社交能力及社会行为起到辅助引导作用,也可通过集聚效应扩大交往人群的广度,塑造积极健康的校园社区文化氛围。

3 交往建构的高校学生活动中心设计原则

3.1 便捷参与性原则

课时学习仍是高校学生每日主要的生活组成,在紧张的学习行为中,远离必要性学习场所与路径的学生活动中心自然将极大降低参与的意愿。这也决定了学生活动中心的活力与校园区位的必然联系,校园空间的便捷可达与校园环境的渗透融合将是学生活动中心得以充分发挥交往职能的规划基础。

3.2 层次多样性原则

高校学生的交往行为特征联动了空间层次性的适应方式:从私密空间到开放空间、从个人领域到群体领域,进而形成多层次的校园交往空间网络[2]。学生活动中心的功能配置也因此需要具备有机衔接不同空间需求的综合性,并以空间的灵活性与多义性在有限的建筑空间实现多样功能的组织与转换。

3.3 交往体验性原则

马斯洛的需求层次理论认为人的需求会由生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求至自我实现需求的满足而呈现逐级递进的关系。当代高校学生在相对充足的物质生活满足下,注重空间体验的品质也自然成为精神层面的交往提升需求。以欢愉的交往环境氛围感知,使交往的过程成为享受校园生活的记忆体验,也是每座校园建筑应营造的时空魅力。

4 交往建构的高校学生活动中心设计策略

4.1 校园规划的融合定位

4.1.1 交往核心的区位选择

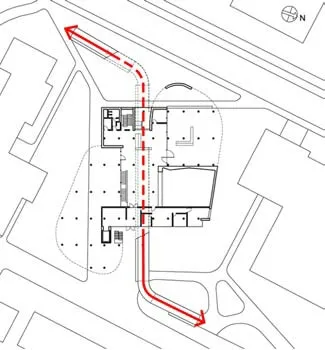

可达性是某一场所具有“交往活动机会的潜力”的度量[7],为场所提供了潜在的交往活力机会,吸引着人们来到空间并参与其中的活动[8]。将学生活动中心选址于校园必要性活动的交织区域,以顺应学生校内行为规律,提高学生活动中心场所的高可达性,从而激发交往参与的频次,是国外高校学生活动中心较明显的规划趋势。如普林斯顿大学学生中心定位于校园步行系统的核心,学生在教学区与宿舍区之间的必经之路上或来往相遇或驻足交谈,交往也就自然而然、不经意地产生了(图1)。

图1 普林斯顿大学学生中心总平面示意图

4.1.2 交往引导的边界消解

如果人们能够透过边界地带进入内部空间,那么这样的边界就不会是屏障,而是一个有机的连接带,将内部与外部空间无缝连接[9]。消解边界既增强了校园规划空间的流动性,又以视觉的连续性激发交往参与的产生,从而亲和地引导学生融入交往互动的氛围。

(1)与交通流线的融合

校园交通是学生日常出行通勤的必要流线,将学生活动中心贯穿于校园主要路网之中,避免了建筑孤立地成为交通流线的节点,更为关键的是这种流动性的消解将建筑界面从传统分隔空间的功能中解脱出来,成为一种空间转化的暗示[10],并同时沟通了校内周边建筑的参与意愿。如哈佛大学卡朋特视觉艺术中心里一条架空坡道连接着两条平行的路,成为校园空间立体联系的动线(图2)。

图2 卡朋特视觉艺术中心首层平面图

(2)与校园环境的过渡

灰空间作为室内与室外之间的过渡空间,介乎内与外的第三域[11],消解了原本清晰的分隔形式与固有边界,特别在用地紧张的集约化校园,利用模糊化的边界空间弥补交往场所的不足,可赋予学生活动中心交往空间更多弹性的互动。如香港中文大学深圳校区学生中心在紧凑的空间布局中利用过渡空间沟通图书馆和教学楼的人流,强化了交往的普存性(图3)。

图3 港中大深圳校区学生中心

4.2 建筑设计的复合渗透

4.2.1 功能的复合化

复合,即聚集再融合,是不同并置功能的优化组合,以实现“1+1 >2”的效果。学生活动中心的功能复合化旨在有限的建筑空间赋予学生交往行为的多样性和不确定性,而使空间更具灵活与适应性。

(1)多元交往复合

以学生自发性行为需求出发的思维,配置学生活动中心的功能组成,以问卷调查和学生参与的形式共同策划属于学生的社区中心,是国外不少高校已取得较好收效的设计构建形式。贴切于学生行为特征与需求的交往活动空间,从构建的起点便带动了参与意愿,思维发散的多元化功能交织了内部流线的复杂性,创造了交往产生的频次与吸引力的机遇。如美国肯恩大学依据学生意愿将学生中心打造成为容纳作品售卖、游戏、表演、健身等富有学生情趣的多样性功能场所(图4)。

图4 美国肯恩大学学生中心

(2)多义交往复合

空间功能的灵活多变不仅可以满足学生们不同类型的使用需求,提升空间的使用效率,引入没有明确功能的模糊空间也使建筑场所具有更充足的交往适应性与包容性。如纽约州立大学理工学院学生中心二层设置了自由尺度的休息空间以适应不同交往需求;弹性的隔断更便于休息空间与活动空间的使用转换(图5)。

图5 纽约州立大学理工学院学生中心

4.2.2 空间的渗透化

心理学家认为建筑的硬性界面只适合短暂的进出行为,而柔性界面则有利于人群的聚集并发生各种活动[12]。交往活动空间的柔性不仅提供了可停留的空间暗示,空间视线的流动延续原本也是交往参与的重要激发因素。

(1)空间的水平渗透

世界著名建筑和城市历史学家、批评家和理论家柯林·罗在《透明性》一书中认为,“在任意空间位置中,只要某一点能同时处于两个或更多的关系系统中,透明性就出现了”[13]。在建筑空间中利用玻璃、纱布、家具等不阻挡视线的隐约方式,有助于原有活动的空间界定,并畅通了同层视线的交往参与线索。如瑞士洛桑联邦理工学院中心室内均通过增加视线的通透性从而触发参与的多种可能。

(2)空间的垂直渗透

垂直界面的开放渗透不仅丰富了室内空间的层次,并打破了视线在分层界面的阻隔,从而使立体化的建筑空间相互关联。通过动态连续的空间体系,强化了更多维度的空间吸引力,为学生交往提供空间潜能。如美国史密斯学院校园中心将交通联系空间由普通的带状走廊扩大形成带状共享通高中庭,成为建筑内部一条立体化的曲折“交往街”,大大增加了学生之间相互碰面、停留、交流的几率(图6)。

图6 瑞士洛桑联邦理工学院中心

4.3 人性化体验的细部设计

4.3.1 交往环境的适宜

自发性活动是学生活动中心的主要活动类型,而适宜的环境条件是激发自发性活动的重要外部因素[12]。空间物理环境的舒适性带来的体验感促进了学生延长活动时间意愿的趋向,也因此提升了交往的融入。如新加坡南洋理工大学学习中心以环绕教室流通的空气循环设计适应全年高温的地域气候,为学生的交往提供通风凉爽的全时环境。

4.3.2 停留设施的便利

心理学家德克·德·琼治(Derk de Jonge)的边界效应理论为空间停留区位的惯性选择提供了环境行为的设计引导。在学生活动中心适宜的停留区域精细化服务设施的设计,如经过考量的座椅布局、便利的储物空间等将有助于空间驻足休憩的舒适性与安全感。在信息化时代,停留区域敷设的电子产品电源插座、WiFi 覆盖等也往往可以增强现代大学生交往停留的意愿。

4.3.3 景观元素的引入

人与自然的本能依存性,使景观环境成为增加空间亲切感与促进心理疗愈的自然生态要素。将景观元素引入室内,不仅美化了空间品质,树木植被的四季变化,更为交往提供了丰富的体验记忆。如美国乔治城大学学生中心利用悬挂绿植营造出亲切的空间边界(图7);芝加哥伊利诺州立大学学生中心的景观中庭提供了季性变化的交往体验空间。

图7 美国乔治城大学学生中心

结语

在大学校园建设中,由于学生活动中心的非必要性教学活动地位,其功能存在的意义往往被忽略淡化。随着素质教育理念的深化理解,学生活动中心也愈应由冷落的建筑功能向激发交往的公共核心而转变,以凝聚学生交往的场所空间,为校园构建一处理想的学生“社区中心”而发挥应有的潜能。

图片来源:

图1、图2:作者自绘

图3:张超拍摄

图4:作者自摄

图5:Dave Revette拍摄

图6:Lee Kwanghoon拍摄

图7:Brad Feinknop拍摄