南京多层老旧住区公共空间适老化改造策略研究

——以南京金陵小区八村、九村为例

文/还浩南 南京工业大学建筑学院 硕士研究生

丁 炜 南京工业大学建筑学院 副教授 研究生导师

张亚莹 南京工业大学建筑学院 硕士研究生

1 研究背景

随着我国改革开放和经济建设进入新阶段,人民生活水平得到显著提高,医疗技术不断进步,人口平均寿命进一步提高,人口老龄化问题愈加得到重视和讨论。第七次人口普查关键数据显示,南京市60 岁及以上人口比例为18.98%,低于省内数据,处于全国平均水平。进一步分析数据发现,老城区如鼓楼区、玄武区等老龄化程度相对更高。

随着国家对发展方式的优化调整,如今我们的城市化发展已从“增量扩张”到“存量更新”,这既是主动适应我国社会主要矛盾转化的具体体现,也是实现高质量发展的必然要求。从现有建筑存量来看,住宅建筑占很大比重,其中城市老旧住区因为建成年代久远、人口密度偏高、环境变性退化、设施老旧损坏、疏于管理等问题,使我国面临“双重老化”的难题。对此社会各界都在积极提供方案,采取行动。

在政策支持方面,经住建部讨论研究,2018年以来在全国范围内相继推行老旧小区综合整治工作方案,并选取15 个城市试点老旧小区改造的工作,总结经验。2021 年南京计划改造老旧小区108 个,建筑面积356 万m2,房屋1161 幢,涉及居民4.8 万户,其中作为本文分析案例的南京金陵八村、金陵九村所在的鼓楼区小区出新最多。

在学术方面,老旧住区维护更新与适老化改造成为当前建筑与规划领域的关注焦点与学术讨论议题之一。我国当前的养老格局可以概括为“9073”格局,即90%居家养老,7%社区养老以及3%机构养老,这表明在当前,居家养老依然是老人的主要选择。实现居家养老,第一步便是完成适老化改造。在改造室内居住空间,满足老年人日常起居的同时,户外活动空间同样是重要的适老化改造对象。

在面临双重老化的老旧住区中,良好的公共空间设计和场所营造,有利于增加老人的活动量,增进老人之间的交流,减弱空巢孤独感。

2 老年人空间行为特征分析

研究和试图解决老旧住区公共空间适老化改造的问题,首先要对空间中作为行为主体的老人进行空间行为特征的分析。

2.1 身体状态

由于身体的老化导致大量的神经细胞萎缩与死亡引起了中枢信息处理能力的下降,老年人的脊髓运动神经元数目减少,神经冲动传导速度减慢,神经活动肌肉受到较大的影响。故年龄的增加不可避免地使老年人的身体产生衰退,通常表现为体力减弱、感官退化、反应迟钝等特征。

2.2 空间行为

根据老人的身体状态得出,在不借助交通工具的情况下,老人行为能力和范围有限,通常以居住小区及周边为主要活动区域。

从活动能力角度来说,具有良好活动能力的老人,会利用小区内的步道和健身器械进行锻炼。活动能力较差的老人则多体现为静态休憩与观赏,常伴随子女或保姆等陪护人员一起行动。由此形成小区内部及周边动静结合、个体行为与交互交往行为相统一的空间行为模式。

从活动时间角度来说,部分老人有早起现象,包括散步、晨跑、打拳、买菜、送家中小孩上学等成为老旧住区中老人的主要晨间活动。下午和晚饭后,老人活动较为频繁,形式也较为丰富,主要以休闲娱乐和交互交往为主。

2.3 空间需求

通过分析总结,得出老人对于所住公共空间的几点基本需求,即休憩娱乐空间、互动交往空间和健身锻炼空间。

2.3.1 休憩娱乐空间

老人特殊的身体状态决定了老人在空间行为活动中需要停留休憩。在个体活动时,为满足心理需求,老人也需要一定的行为活动来愉悦心情,例如在动静结合的住区花园观景。

2.3.2 互动交往空间

老旧住区中的部分老人在心理上渴求与同龄人进行交往和互动。所谓互动交往空间就是老人们自发组织适于促进群体身心健康愉悦的活动场所。在这些场所之中,广场台地的规模大小、小品桌椅的摆放方式和位置、有无遮阳避雨措施等都应在适老化改造设计者的考虑范围之内。

2.3.3 健身锻炼空间

老人与孩子是住区内部健身器材的主要使用人群。随着时间的推移,部分健身器材老化损坏,被弃置和占用,使得小区内部健身场所减少。同时,活动不方便的老人同样渴望能够有适宜和适应自己“微健身”的场所。

3 既有住区公共空间适老化问题

3.1 老旧小区案例概况

金陵小区以大闻名,区内住房从20 世纪80年代跨越到21 世纪,风格不一。南京金陵八村、九村建于2000 年前后。其中八村为16 栋楼,建筑面积为75495m2,共计1288 户;九村东西两片区共23栋楼,建筑面积达90503m2,共计1554户。

3.2 住区现状主要问题探究

3.2.1 活动空间有限

在入口空间方面,金陵八村及九村入口的设置较为简单,多处被铁门封锁,缺乏标志性与记忆点,仅为通过性的入口空间。小区边界以围墙围合,边界死板,内外割裂严重。

在内部空间方面,住区内空间划分主要依据笔直通长的道路。由此使得小区内部空间多为单调乏味地被动划分,而不是主动积极地去迎合老年人的空间需求。小区边界处有健身空间,器材损坏严重。宅间多为硬质铺装,主要为一层居民的室外活动空间,多被晾衣占用。

在景观空间方面,小区内硬质铺装较多,绿化面积不足。老人能够参与开展活动的空间有限,这使得老人与自然环境不能实现真正的亲近与交流。

3.2.2 交通空间混乱

老旧住区内车辆数逐年增加,由于没有设置地下停车场,停车问题日趋严重。在没有合理腾出停车空间及建设停车楼的情况下,机动车往往占用小区内活动广场和人行步道等,进一步压缩了老人及其他居民的日常活动空间。加之租房现象普遍,非机动车数辆较多,混杂出行人车矛盾愈加激烈。

3.2.3 无障碍设计欠缺

在老旧小区居民集中活动的空间场所中,普遍存在无障碍设计薄弱的问题。具体可以表现在无障碍通道的设置不能适应新的规范标准且割裂不连续。诸如入户大堂和广场边缘的台阶高差没有进行缓坡处理;无障碍设施的位置摆放随意,没有切实考虑使用者需求等方面。对于一部分行动不方便的老年住户来说,无障碍设计的表面化和滞后化,与其行为习惯和心理需求背道而驰,严重影响了其在住区公共空间的行为活动。

在设施器材维护方面,部分路面老化破损,平整度较低,在阴雨天气过后易产生低洼积水。在住区活动广场的硬质铺地上,路牙及花坛等不明显的微高差加上老旧磨损的地面铺装防滑性降低,增加了老年人出行和在住区公共空间中进行活动发生意外的风险。

3.2.4 配套空间待整合

住区内的配套空间应在一定空间范围内为住户设置专门的设施或站点,以为其提供生活的便利。金陵小区内现有供公共使用的配套空间主要为非机动车棚及小型便民服务设施,如理发店、便利店、回收废品点、快递分发点,多与非机动车棚空间或一层居民住宅结合,缺乏系统站点布局。在空间文化氛围方面,位于长江大桥下的金陵小区,有其独有的“大桥记忆”。如何在新的时代背景下用空间的语言讲述好老城区的故事、承载地区特色文化,也成为老旧住区配套空间改造中的一个思考方向。

4 住区适老化公共空间改造策略

4.1 适老空间营造

4.1.1 风雨活动广场

通过分析老人的行为活动规律可以得出,老人在饭后有散步、交流、互动等行为。不仅是老旧小区内公共空间的诸多不合理规划,还有天气及设施缺乏等因素同样制约着老人在小区中的活动。广场空间作为一个小区的集散枢纽,起到了对空间和人流的调蓄作用。所以,在针对老旧小区广场的适老化改造中,结合步道设置风雨连廊,形成开放空间与灰空间相配合的广场模式可以作为新的改造思路。

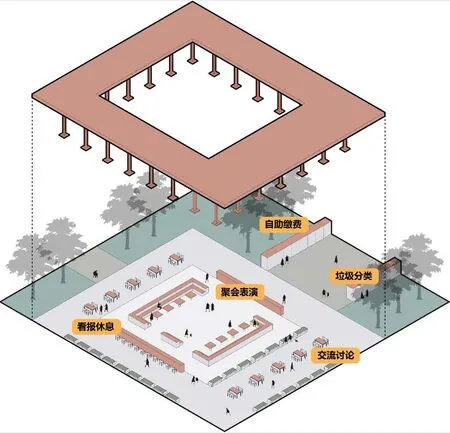

在金陵小区八村及九村改造方案中,九村西区广场正对入口,为改造区域的中心位置,以矩形廊道围合形成中央活动广场,周边配合景观绿化及步行系统,形成集中的中央活动区域。同时设置多种形式的座椅,满足不同人群交往的需求,社区广场容纳多样活动,包括交流、小型聚会及表演、垃圾分类回收、自助缴费等(图1)。

图1 风雨活动广场(图片来源:作者自绘)

4.1.2 微型交往空间

从老人群体活动的行为模式中可以看出,老人群体多以三到五人为单位,活动场地常分布于楼道口、路旁小广场及宅旁空地。这些空间场所不同于集中活动的大广场,是穿插在建筑和道路之间的微小场所。这些场所的特点是靠近住宅,依附灰空间,边界相对明显。从特点可以看出老人们需要相对私密的小集体活动场所,来进行如下棋、打牌、聊天等相对静态的活动。在改造中可以将此类空间结合宅边绿化景观,充分利用建筑及架空廊架等形成的灰空间,在保证相对私密的同时,兼顾景观视线和遮风避雨的要求。

在金陵小区改造方案中,通过对原有非机动车库进行改造,将其屋顶重新利用,布置休闲长椅、休闲晾晒绿廊,将小广场和休闲棋牌区有机组合搭配,形成多样有序的宅间休闲广场(图2)。这种做法合理地利用了小区中现有宅间场地的狭长特征,充分将老人的行为活动需求考虑进去。同时解决了宅间衣物晾晒、正常步行道路、交互空间三者“争地”的矛盾。鉴于许多老人在户外进行活动时有“携孙行为”,活动场地与棋牌区分设则为老人与儿童互动及视线看护提供了方便。

图2 交往与交通空间(图片来源:作者自绘)

4.1.3 无障化服务空间

无障碍服务空间是满足老年人生活需求的空间基础,也是保障出行安全与便利的基本条件。无论是个体行为还是群体互动,住区中的老年人都需要在行动中充分感受到住区环境的亲切感和安全感,减少出行心理压力。在老人主要活动的景观节点、线性步道、面状区域中,应改进或加装符合规范要求的无障碍设施,如栏杆、扶手、防滑台阶等。同时需要整合老人行为空间中的路线,规避不必要的绕行折返,提高老人在小区中的行动效率。在行动路线两旁的零散空间中,可使用可收纳折叠的桌椅服务设施。这种设施灵活,不占用空间,能够让老人随时切换动静活动模式,尤其为体力不佳的老人提供短暂休憩的可变微空间。

空间中的设施应定期维护和整修,对老人在活动空间中接触到的铺装材质也需进行更换升级。铺装可采用塑胶、彩色沥青等软性材料,同时辅之以透水砖以满足防滑透水的要求。地面可增涂视觉导视性符号和字样,对老人在空间中休憩锻炼提供心理暗示和鼓励。

4.2 交通立体分级

对于老旧住区中交通空间混乱的问题,可通过规划整合主区道路,集中立体化安置停车场地进行空间管理。在不影响住户通风采光条件的情况下,可在社区外围设置立体停车库,社区内部设置机械停车设施,满足临时停车等住区需求。在金陵小区八村、九村改造方案中,同样是利用其宅间狭长空地,来实现交通系统的优化(图2)。将狭长空间分割,与老人的交往空间、晾晒空间相结合,形成住区内模块化空间,不同的组合方式带来不一样的空间趣味。老人的代步交通工具以非机动车为主,其中包括自行车、电瓶车和三轮车等,在改造设计时同样需要考虑妥善安置和近宅安放。

4.3 配套设施升级

通过前文分析得出,老年人在记忆力、平衡能力和空间敏感度等方面有所下降,这就要求在适老化改造设计当中,充分考虑到对老年人生理和心理上的照顾。

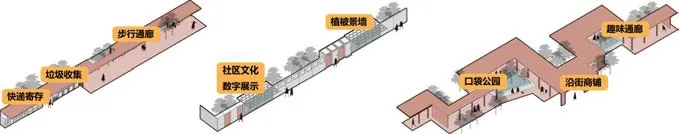

在老人生理行为活动中,活动所在的公共空间需设计导视系统。在小区的关键节点诸如风雨广场、建筑单元入口、宅前收纳空间等对老年人进行有效的视觉刺激以帮助老年人获取信息。系统可结合植物景观等软性元素,将空间与导视形式相统一,丰富整体层次和观感。同时,垃圾整理、快递运送等配套设施均需同步整合管理,将空间利用率达到最大化、最优化。在金陵小区适老化改造中,再次利用将宅间狭长的公共空间模块化处理的方式,把步行系统休憩区域、遮蔽垃圾收集点、快递投放点融合在一起(图3)。这种做法在节省空间的同时,也美化了老旧小区中常见的因垃圾堆放而被破坏的景观环境。

图3 配套辅助空间(图片来源:作者自绘)

在老人的心理活动补偿中,可在改造过程中植入当地特色文化记忆与符号,将住区空间与地方文化、城市片区相联系,使老人摆脱住区封闭感,激发活动欲望。在金陵小区改造方案中,小区北侧设置了文化展览空间。这不仅提供了社区文化历史展示界面,也作为一种竖向空间导视,对调动老年人的活动积极性、唤醒老年人的区域记忆具有重要作用(图3)。小区东侧口袋公园节点,设置了面对城市活化社区边界的空间,柔化了小区住宅与城市道路形成的锯齿状边缘,形成了老旧住区内部与老城片区整体之间的纽带关系(图3)。

结语

一代人的老去伴随着其长久居住的生活环境的老化。在老龄化问题日趋凸显的今天,老旧住区的适老化公共空间改造,是解决我国“双重老化”的重要一环。通过分析老人的行为特征,得出老人在公共空间中亟须改善的交往活动空间、住区交通空间、配套辅助空间以及无障碍化的设施建设。在金陵小区八村、九村的适老化改造探索中,运用点线面结合的方式,重新规划整合住区空间,营造风雨广场与交往微空间相结合的适老活动空间、立体分级的交通空间与升级改善的服务设施空间。希望本次研究在解决具体问题的同时,也能为总结普适性改造策略提供思路。