基于增强现实技术(AR)的城市中心区的再生

——以南昌市八一广场南地段城市设计为例

文/何志华 南昌大学建筑工程学院 讲 师

王彬瑶 南昌大学建筑工程学院

刘思雨 南昌大学建筑工程学院

引言

在经济全球化和区域一体化的发展趋势下,中国城镇化发展进入转型期,城市发展模式也从“增量扩展”向“存量优化”阶段转型。在城市的快速发展中,部分城市中心区呈现出局部的无序与滞后。城市中心区地段的功能混合、空间复合、风貌协同、更新优化等问题,需要在不同时期寻求突破与平衡的新的可能性。因此,城市旧中心区的发展,不再仅仅是量的扩张和速度的提升,而是在质与量的平衡中,探讨精细化、多元化和差异化的方向发展。增强现实技术(AR)作为一种图形图像领域的综合性技术,为城市设计提供了新的可能性。AR 内容作为一种空间元素,可以与物理环境中的基础设施、建筑物和城市景观等进行结合,共同组成城市体验的内容。

1 项目概况

1.1 项目背景

设计地段位于南昌市旧城中心八一广场南侧,规划用地范围北起孺子东路,东至广场南路,南至洛阳路,西至八一大道。八一广场是南昌市的旧城中心,承载着英雄城的革命历史记忆和新时代奋勇前进的精神依托。八一广场西倚的八一大道既是南昌老城的城墙位置所在,又是新中国南昌发展的主动脉。以八一大道为界,可以清晰地看到东西两侧不同时代城市肌理的差异与融合。

图1 场地周边照片(图片来源:作者自摄)

随着地铁时代的到来,八一广场成为老城重要的地铁转换站,广场周边街区功能和空间容量都发生了巨大改变。在市场经济的推动下,八一广场周边街区从以政府及相关服务功能为主导逐渐过渡为以商业服务功能为主导的阶段。然而,随着商业活动和房地产产业的迅猛增长,八一广场周边出现了大量的高层建筑和大型公共建筑。该片区的交通、城市街廓、城市风貌等不断出现各种矛盾和问题。大尺度的商业建筑与小尺度的生活街区、现代商业办公与历史建筑保护、地上商业街与地下轨道交通、高效集约的土地利用和局部地块的长期闲置,成为该地区在城市发展中混杂并置而亟待讨论的问题。其中,中心区土地配置、开发容量、道路交通、环境品质等方面的问题,历经长期的岁月积淀和积累,成为影响该地区城市形态、社会发展和层级建构进一步优化的重要因素。

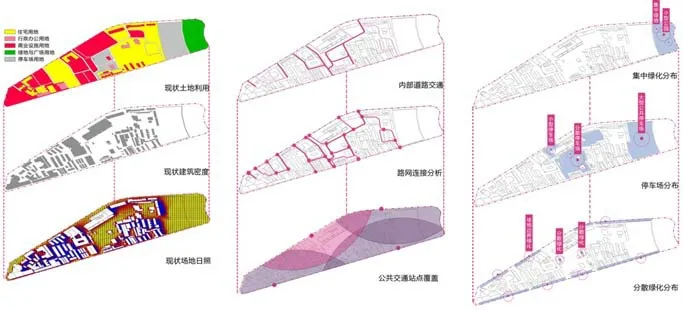

1.2 场地现状

场地规划总占地面积约17.88 公顷。场地内土地利用以居住和商业用地为主,土地利用混合度处于较低水平,且建筑密度过高,建筑质量情况较差。商业建筑主要包括以新大地电脑广场、洪城广场和长运电子城等以电子市场为主的商铺;办公和住宅主要是长运办公楼及职工宿舍小区。除场地北端的追忆广场外,场地的大片空地仅用于地上停车,室外活动空间较少。场地内以多层建筑为主,高层建筑较少。但是由于建筑排列拥挤,场地日照水平较差,不利于人们的健康。场地内部道路交通较混乱,地上停车不规范,且绿化面积过少。该地块整体呈现衰败的迹象。

2 设计基础

2.1 老城区更新原则

(1)场所化

场所具有联系人们行为活动和城市空间的作用,它不仅关乎城市建筑空间的几何形态,还与社会文化、历史事件、人们的活动习惯有关,场所是赋予了文脉意义的空间。在老城区的更新设计中,需要充分挖掘该地块的历史文化和人文习惯,使人的行为活动与空间相适应,利用城市地块中的文脉创造富有场所化的特色城市空间。

(2)整体性

图2 场地建筑环境现状(图片来源:作者自绘)

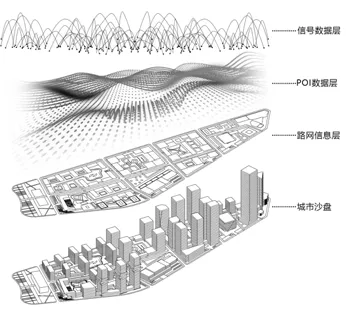

图3 三维AR 空间信息层结构(图片来源:作者自绘)

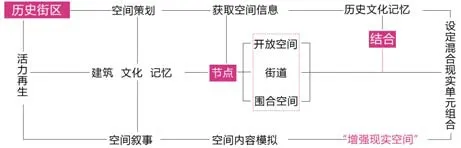

图4 设计内容(图片来源:作者自绘)

图5 设计流程(图片来源:作者自绘)

图6 总平面图(图片来源:作者自绘)

对于老城区而言,其整体风貌的营造不仅仅与单独建筑的更新改造有关,还与城市片区的整体形态、外部环境以及空间尺度息息相关。从整体出发,将城市文化、建筑功能、空间特色、人文内涵等结合考虑,建立一个完整的城市空间序列,是老城区更新的良好途径。

(3)可持续性

老城区的生命力在于其历史、文化、社区、邻里、环境、建筑等的延续,老城区的更新设计应考虑对其“生命力”进行保护、发展和更新。同时,应在经济、社会、环境协同治理发展的基础下,对老城区合理更新,以实现生态环保、文脉延续的城市可持续发展目标。

2.2 城市设计中的AR 技术

增强现实技术(AR)是在虚拟现实技术(VR)的基础上,结合图形图像的一种新技术手段。AR技术可以将虚拟的成像依托现实空间展现出来,叠加在现实空间之上,从而对人们所感受的现实空间进行替代或者增强。

图7 场地东立面图(图片来源:作者自绘)

增强现实也可以看作城市现实。增强现实改变了数字世界与物理世界间的从属关系,成为了供人们体验的混合型空间的组成部分。城市中的人们与城市空间和建筑中的数字世界是一种双向选择的关系,一个AR终端设备作为入口,可以供人们选择,并带领人们进入到不同的AR 世界。在城市设计中AR 内容可以作为一种与墙体、砖块、石头、幕墙等一样的空间元素,它们共同组成城市景观和体验的一部分。在城市更新设计中,AR 空间是对现实空间的再定义,在静态的物理空间基础上,AR 带来了一种非静态的空间元素,从而赋予城市空间更多的含义。

3 城市设计策略

历史和生活的自然状态是复杂的。面对当下快速的全球化趋势,我们试图提供八一广场南侧历史街区一种可识别、可持续的存在形态。通过AR技术的介入,它能够激发人们去关注这座城市本身的文化和传说。通过一系列的体验性构建,可以对这场变革以及人们自身产生重新的思考,或许在这种心灵旅程中,人们可以在某个瞬间体悟到城市超越时空的魅力与意义。

3.1 场所精神表达

八一广场南地段作为历史街区,具有其特定的场所精神,生活在这一片区的人们形成了与这一地块息息相关的城市记忆,包括红色记忆、生活记忆、建筑记忆、文化记忆和商业记忆。通过将这些历史文化记忆与场地空间节点相结合,并加以AR技术对记忆内容进行抽象提取,赋予城市空间以文化记忆,形成一个带有场地特色的增强现实体验性城市空间。

3.2 虚实结合设计

结合设计内容,方案完成八一广场南地段历史街区的实体空间设计,即老旧建筑的拆除改造、街道的重新规划以及公共活动空间的界定。再根据对场地非物质文化元素和场地五种记忆内容的提取,完成与开放空间形成的面、街道形成的线、围合空间形成的点这三个不同层级的虚拟空间设计,并以面和线为叙事主线、点为支线,将虚拟空间设计介入实体空间,把正在被人们遗忘的记忆信息转化为虚实结合的沉浸式体验。这样,在实体空间中辅以交互式终端和AR App 的方式,游客和市民就能体验到增强现实空间带来的有趣的城市体验。

4 城市设计内容

4.1 实体空间和建筑更新改造

实体空间是指城市中人们可以亲身触碰和感受到的空间界面,它是进行一切其他空间设计的基础。老城区的城市规划设计与当前社会发展水平表现出不统一甚至落后的状态,需要在老城区更新原则的基础上,对其功能结构、交通体系、开放空间和城市天际线进行重新规划设计。

4.1.1 健全功能结构

城市功能健全是城市发展的基础。本设计结合场地现状,降低场地的建筑密度,拆除质量差、不符合规范、不满足日照间距的建筑。增加场地内建筑的整体高度,进行业态重新分布,根据日照、容积率,置入高层建筑。对于场地北侧的红砖建筑,保留红砖元素,对建筑进行重新建造。场地功能分为文体活动、商办混合、商业贸易、居民居住和绿地景观五大功能。根据场地内老年人群的活动需要,设置社区活动中心,为老年人提供活动场所,满足社区的适老化要求。居住区和商业区交叉排列,两种不同功能区块既关联又相互独立,为该地块居民提供便利服务。规划后场地建筑密度为30.31%,容积率为3.25%,绿地率34.81%。

4.1.2 完善交通体系

完善的交通体系是城市更新的关键。本设计在原有道路的基础上将道路系统合理化,四条东西向的人车混行道路和一条南北向的人车混行道路将场地内部划分成较规整的网格状场地。车行道路满足各地块的交通和消防要求。步行道路在人车混行道路的基础上,加入一条特色“记忆路线”。特色“记忆路线”根据场地内部设置的体验性节点设定流线,并考虑与道路交通系统的衔接,以形成完整的步行交通系统。在地面交通的基础上,还加入了空中连廊。空中连廊作为异于地面交通的另一种方式,丰富了城市的交通空间,组成了另一个完善的步行交通系统,同时可以将城市空间整合,并使其能有机生长。

4.1.3 开放空间设计

城市开放空间是城市空间场所的重要组成部分。设计保留场地北侧原有绿地,并增设纪念广场、下沉广场、景观广场、AR 体验广场和商业小吃街作为城市开放空间。广场等面状的开放空间为人们提供开阔的场地,创造了良好的外部空间环境,同时也是与场地外进行联系的空间系统。商业小吃街作为线状城市开放空间,具有一定的引导作用,可以更好地吸引场地外的人们,提高场地活力,以促进该地块的用地价值。

4.1.4 城市天际线规划

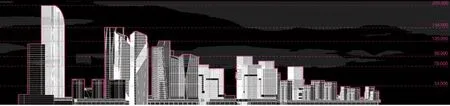

城市天际线是体现现代城市特色的一个重要标志,设计规划以高层建筑为主,多层建筑为辅,由南到北建筑高度逐渐降低,形成整齐的建筑天际线轮廓,最高建筑高度达200m,成为该地块的地标性建筑。在大的城市范围上,由南到北逐渐降低的建筑高度考虑了场地北侧的八一起义纪念塔,场地北侧较低的居住建筑不会对八一起义纪念塔形成视线上的遮挡。

4.2 虚拟空间设计

虚拟空间设计依托于更新改造后的实体空间和建筑,在实体空间进行现代化、城市化改造后,在基于充分考虑人文关怀的思想上,对该片区人们的城市记忆进行元素提取,通过交互式终端和ARApp 的方式供人们自由选择并进行体验,在实体空间上增加一种全新的体验方式。

表1 虚拟空间设计内容(表格来源:作者自绘)

对于该地块,人们的红色记忆主要来源于原位于场地北侧的江西省展览馆(俗称“毛泽东思想胜利万岁馆”)和八一起义历史事件。通过AR 技术在纪念广场呈现出毛泽东思想胜利万岁馆的影像和八一起义的历史事件,人们可以通过交互式终端对革命纪念馆和革命事件虚拟游览,进行720 度全景参观,全方位、互动式观看革命文物,聆听讲解,重温革命历史,身临其境地感知革命历史和革命文物价值。该地块的生活记忆主要选取了南昌采茶戏,并通过AR 展现南昌市的历史变化,原有的建筑围合空间变成互动广场。该地块原有的红砖建筑是该地块特有的建筑记忆,在实体建筑复原红砖元素的基础上,通过AR 进行红砖建筑的文化展示。南昌市的道路名称,如永叔路、渊明路和子安路等,均与历史诗人的名字有关。通过提取这些元素,并在场地的中心广场中置入这些文化记忆,使人们可以感受到浓厚的场所文化精神。在商业记忆中,通过在小吃街进行品牌功能展示、智能动态投影屏幕、全息投影和AR 体验中心等,在复原该场地以前的繁荣景象的同时,利用先进科技技术和商业氛围吸引人们,以达到增强场地活力、使场地再生的目的。

结语

本方案通过增强现实技术,并基于可持续发展和以人为本的原则,对城市中心老城区进行活力再现。以历史记忆为出发点,通过现代高科技技术手段,在设计中引导城市从过去走向未来。本文从城市设计的角度出发,通过对老城区更新进行实践探索,提出城市中心区再生的新思路,希望其更新设计可以对其他类似区域起到一定的示范作用。