历史城区集体记忆的识别与分析研究

——以广西合浦县廉州古城为例

文/吴桂宁 华南理工大学建筑学院 教 授

张嘉珊 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

引言

伴随着经济全球化和我国城镇化的快速发展,国内的城市风貌逐渐呈现出趋同化与均质化的现象[1]。尤其在历史城区的发展进程中,一些地区忽视了城市重要文脉与场所精神的保护与更新,使得居民失去了归属感与文化认同感。但与此同时,人们也逐渐认识到历史文化资源的不可再生性,对历史城区集体记忆的研究逐渐成为社会的关注热点。文章选取的研究案例为广西合浦县廉州古城,廉州古城作为古代“海上丝绸之路”的始发港、南珠文化的发源与传承地,自汉代元鼎六年(公元前111 年)设郡建制以来,历经两千多年的发展与积淀,留下了许多珍贵的历史文化遗产。但由于缺乏对历史文化与场所精神传承的重视,廉州古城出现了街区老旧、产业衰落、文脉断层等问题。对于廉州古城集体记忆的研究对其历史环境保护与更新具有重要的实践指导意义。

1 相关理论基础

1.1 历史城区的概念

我国在2005 年对历史城区的概念进行了明确而清晰的说明,在相关城市规划的规范文件中指出,历史城区是包括古城区和旧城区在内,可以展现某一时期历史文化发展进程的区域[2]。本文研究的历史城区是指历史风貌保存良好且历史格局保存完整而清晰,需要进行历史环境保护与更新的地区。北海市2010 年11 月9 日获批国家历史文化名城,北海合浦县廉州古城是其重要组成部分。

1.2 集体记忆的概念

“集体记忆”的概念是法国心理学家哈布瓦赫于1925 年正式提出的。在他的理论阐述中集体记忆是某一个特定的群体下共同构建的记忆,并不是指每一个个体记忆的简单叠加[3]。本文研究的集体记忆更加强调在特定地理环境下产生的具有地域特色的集体记忆。这种集体记忆是由特定空间环境下一群拥有相同历史背景与文化信仰的群体产生的对共同生活场所的记忆与认同,其内容包含非物质性与物质性集体记忆两种形式[4]。

2 广西合浦县廉州古城基本概况

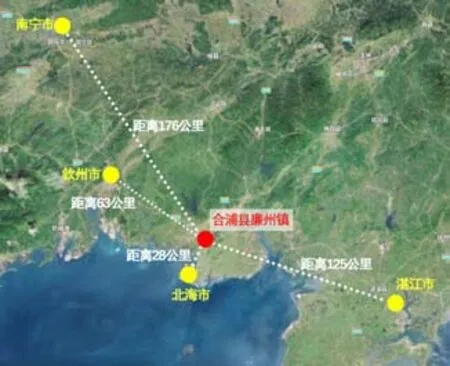

合浦县廉州古城地处广西壮族自治区南端临海区域,位于广西玉林市、北海市和广东省湛江市三地交汇之处(图1)。合浦县拥有两千多年的悠久历史,最早可追溯到先秦时期。汉元鼎六年(公元前111 年)始设合浦郡,由于其独特的地理位置,造就了其“海北雄藩”的重要地位。合浦作为江河汇聚于海的地方,从入海口南下,可远航南海诸国;借助自北而南贯穿合浦县境的南流江,可经漓江、湘江、珠江水系进入中原水运网络,得天独厚的地理位置使合浦成为水路的交通枢纽,沟通了岭南与西南、岭北及中原,开辟了中原与海外东南亚、南亚诸国交往贸易的远洋航线,成为“海上丝绸之路”的最早始发港,是我国南疆最早的繁荣商埠之一。

图1 廉州古城区位图(图片来源:作者自绘)

廉州古城位于合浦县境内,正是自汉代起合浦郡的郡治所在,自唐贞观八年(公元634 年)因郡有大廉山,朝廷为弘扬廉山清廉勤政吏风而改合浦郡为廉州府,府治廉州。廉州古城在两千多年的历史积淀下拥有众多古代、近现代历史文化遗存,同时其自然资源丰富,植被覆盖率高且种类丰富,古城周围依然保存着古护城河的水系。但近年来随着城市化的快速发展,廉州城的城市中心逐渐迁移,古城区内出现了基础设施建设落后、生态环境污染、居民生活环境日益衰退等严峻的问题,加之缺乏对廉州古城文脉延续的重视,出现了历史建筑损毁、民俗文化失传、地域特色消失等问题。因此在廉州古城保护与更新的研究中引入集体记忆理论,有助于挖掘地域特色、延续历史文脉、重塑场所精神。

2017 年4 月,习近平总书记考察广西,首站来到合浦汉代博物馆,要求充分继承和挖掘海上丝绸之路的历史文化底蕴,谱写新世纪海上丝路的新篇章。合浦县廉州古城历史环境的保护和更新工作,成为城市发展动力挖掘和综合实力跃升的重要契机,成为深化广西北海国际旅游区建设和北海历史文化名城保护的重要内容。

3 历史城区集体记忆元素的识别选取

3.1 识别选取原则

本文旨在通过对历史城区集体记忆元素的识别与分析进而对历史城区保护更新的策略打下基础,因此所选择的记忆元素要可以唤起历史城区公众群体的集体认同与归属感,同时也可以彰显历史城区的文脉底蕴和场所精神。对于集体记忆的识别选取应该遵循某些特定的原则。

3.1.1 集体性原则

集体性是集体记忆元素最基本的特征,亦是其识别选取最基本的原则。集体记忆始终是基于社会性的视角,其记忆的内容可以取得一个范围内人群的广泛认同。作为历史城区中的居民,其价值观和接收到的知识都会受到集体环境的影响和制约,甚至可以说正是集体环境和共同经历的历史塑造了每个个体的记忆基础[5]。对于集体记忆的分析离不开对其记忆主体的研究,这正回应了公众参与历史环境保护更新的号召。也只有在激发出公众的参与感后,才能使得公众对历史环境有自主保护意识,从而促进其集体意识与身份认同。

3.1.2 地域性原则

随着地理位置的变化,一座城市的历史文化与生活习惯会产生或多或少的差异。基于集体记忆的地域性特征来对其识别选取才可以达到因地制宜的效果。例如岭南地区常年炎热多雨,通风与遮雨防水一直都是环境保护更新中的重点。除了如气候与地形地貌等的物质性方面,地域性也会体现在非物质方面,例如在某特定区域的群体中展现出的民俗文化与饮食取向等方面,正是一座城市独一无二的地域印记。

3.1.3 连续性原则

集体记忆是在持续建构的,记忆的内容不会停滞于过去的某一个时间节点,而是随着时空不断发展、不断更新的[6]。只有基于连续性原则对记忆进行识别选取,才可以保证集体记忆的可传承性。集体记忆的连续性使得一座城市的场所精神可以在代际之间传递,实现历史环境的可持续发展。

3.2 集体记忆的元素组成

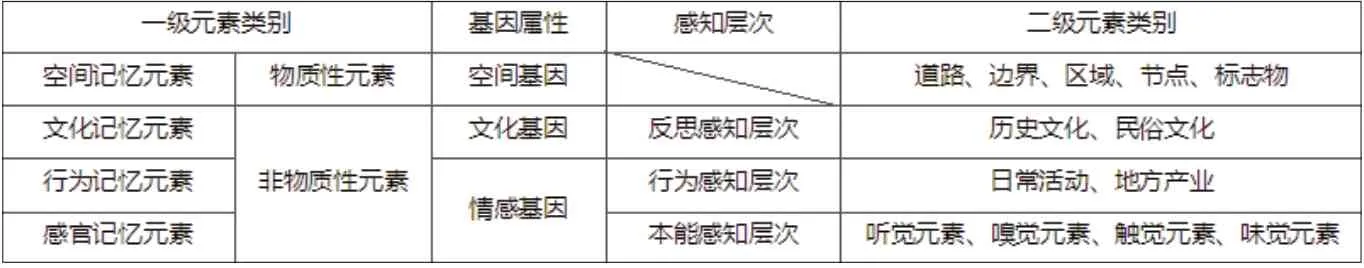

著名美国规划师凯文·林奇在其著作《城市意象》中提出了区域、边界、道路、标志物和节点的五种城市意象要素[7]。随后相继有学者基于这五种要素展开对城市记忆的研究,但除去这些物质类的记忆元素,非物质的记忆元素也是历史城区文脉延续不可缺少的一部分。因此本文综合物质性与非物质性的集体记忆元素,基于不同的环境感知层次将其分为空间记忆、行为记忆、文化记忆、感官记忆(表1),并在下文中以廉州古城为例对每一种元素进行具体分析。

表1 集体记忆元素的分类(表格来源:作者自绘)

4 廉州古城集体记忆元素的分析研究

4.1 空间记忆元素

4.1.1 区域

历史城区集体记忆中的区域元素正是由城市历史格局构成的。廉州古城历经两千年的历史积淀,形成了“一城、一江、一市”的整体空间格局,其中“一城”为包含北河街、西华路、解放路及城基东路围合的廉州古城区域,主要为城河环绕、府衙居中的古城空间格局;“一江”则指西门江及两侧的空间环境;“一市”为包括阜民路、儒家巷等传统商业和居住片区(图2)。

图2 廉州古城空间格局图(图片来源:作者自绘)

廉州古城的功能格局为“东城西市、多园串联”。“东城西市”以西门江作为分隔界限,西门江东侧为廉州古城,古城区域内的中山路北侧片区以公共功能为主,中山路南侧片区以文化教育及居住功能为主;而西门江西侧的阜民路街区则以商业街市功能为主;“多园串联”则指在古城中形成以北河塘、东坡塘等园林旷地串联为一个游憩系统的布局。

廉州古城内水系较多,具体包括西门江、北河塘、东坡塘、真君庙塘、海角塘、北湖、龙江故道、原南护城河水域及其整体滨水空间环境,这些自然元素共同形成了廉州古城“一江穿城、水绕城廓、多湖连通”的水系格局。

4.1.2 边界

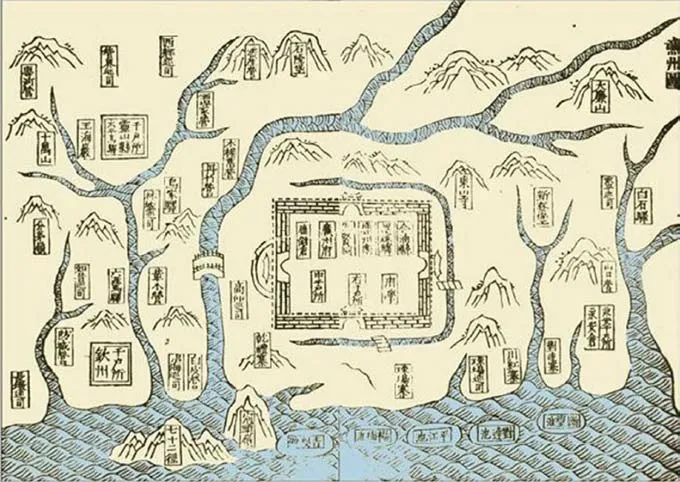

区域范围是通过边界这一元素来划定的,因此对于边界的提取应该基于对区域的分析[8]。廉州古城中最明显的边界要素就是其古城墙遗址。廉州古城墙自宋元祐年间(公元1086—1094年)建成以来,经过历代的维修扩建,到了清代城墙周长已达2500 米,高达11 米。在明万历二十七年(公元1599 年)的廉州古城图里已经可以清晰看到廉州古城的城墙(图3)。但是由于古城墙在近代之前历经炮火,又经历数次改建导致城墙、城门已经损毁严重,古城的边界也随着城墙和护城河的破坏而愈发模糊。

图3 明万历二十七年(公元1599 年)廉州图(图片来源:《广东通志》郭裴版)

作为分隔“东城西市”的西门江亦是廉州古城的重要边界元素。但十分可惜的是,由于疏于生态治理且生活污水大量排放,如今的西门江水质污浊,臭味明显,水面上还漂浮着生活垃圾,视觉效果较差。对于西门江生态环境的治理是廉州古城环境保护更新中的重要课题。

4.1.3 道路

道路构成了一个城市的街巷肌理,也是居民日常活动与出行的必要通道[9]。廉州古城中传统建筑风貌最为完整且生活氛围最为浓厚的中山路、阜民路、青云路组成了廉州古城最重要的三条轴线。阜民路在合浦自秦汉珠市开埠以来便形成了繁华滨水商埠街市,是古海上丝绸之路贸易及外来文化聚集区,也是历史上西门江流域重要的水路交通节点和物资集散地。中山路是由廉州古城早期形成的“丁”字轴线的衙署前横街演变而来,为廉州古城较早形成本土文化的核心区域。廉州古城的许多街巷依然保留着传统的骑楼界面,是广府文化的遗韵,体现了两广文化的交融。

4.1.4 节点

节点有集聚和联通的双重特征,是居民可以进行游憩和交往的公共空间。廉州古城中的公共空间包括滨水公共空间、入口公共空间、广场公共空间、节点公共空间。滨水公共空间主要包含西门江、东坡塘、古城外围水系等滨水开放空间;入口公共空间主要包含街区各方向入口空间;广场公共空间包括作为旅游休闲和交通疏散的大型广场和供居民活动使用的街区内小型广场;节点公共空间主要为街巷内边角空间和建筑拆除后形成的小微空间。

4.1.5 标志物

标志物是一种点状的记忆元素,历史城区的标志物一般为历史建筑和历史遗存。在廉州古城内有大量的文物保护单位,例如作为国家级文物保护单位的惠爱桥,以及作为区级保护单位的东坡亭、海角亭、武圣宫和孔庙等。古城悠久的历史背景下沉淀下了大量的历史遗存,包括了记录着古城曾经生活气息的古井、古码头、古树等。

4.2 文化记忆元素

一座城市的文化记忆包含历史文化与民俗文化。廉州古城历史文化源远流长,自秦汉珠市开埠,它一直都是中原商贾与东南亚交往的重要集散地,是中国海上丝绸之路的始发港。唐宋以来史书更称之为“声明文物之盛,媲美中朝,岿然东南一大都会也”。到了明清时期廉州古城不断扩大,有“周迎千丈有余”的说法。据史籍记载,当时廉州古城内的店铺商号在1300 多间左右,外地商客还在廉州建有各种各样的会馆等贸易机构。

以西门江水运输为核心的贸易带空前繁荣,“天涯埠市”的商旅景观因此被评为“廉阳八景”之一,为历代的诗家词客称颂。北宋著名文学家,唐宋八大家之一的苏轼在廉州城不到两月的时间里写下了许多以合浦珍珠入题的诗词作品,使廉州城留下了诗词风雅的文化底色。近代史上许多历史名人也在廉州古城留下足迹,其中包括:明末清初岭南三大家屈大均访珠市、广州辛亥革命总指挥赵声慷慨赋诗等历史事迹。廉州古城悠久的历史也孕育出许多历史典故,如被编写进粤剧里的《合浦还珠》。

廉州古城“俗有四民”的民俗文化是合浦郡的文化记忆中最精彩、生动的一部分。廉州古城作为传承汉合浦郡的行政区域,在两千多年的行政区域变革中,虽然经历了大规模的划分设置,但是居民群体的结构没有因此受到影响而出现断层现象,“俗有四民”的民俗文化因此得以传承。“俗有四民”是在明代王士性的《广志绎》被记述的,是指廉州古城内的居民主要分为四类群体,分别为:在阜市从事商业活动的商人、以农耕为主的客家人、过着刀耕火种生活的壮族先民、以采珠为生的疍家人。四类不同的群体在其特有的文化背景与生活习惯影响下形成了各具特色的民俗文化。如带有中原血统的客家人有着祠堂集会、祭拜宗祖等习俗,而以采珠为生的疍家人则有其固定的社会民俗活动,如祭海。伴随着丰富多样的民俗文化也衍生出了许多特色手工艺,如廉州花灯、花山屐和塔架烟花影等,但由于缺乏对传统文化的重视,如今这些特色手工艺几近失传。

4.3 行为记忆元素

历史城区的行为记忆元素包含日常活动和地方产业两个部分,本文着重对廉州古城的地方产业进行研究。

廉州古城作为中国海上丝绸之路的始发港,形成了许多极具地域性的地方产业。例如廉州古城的古船木家具。由于船木材料的稀缺性以及古船木家具本身具有的艺术与收藏价值,逐渐成为廉州古城的一张名片。廉州古城另一大特色地方产业就是具有两千年历史的合浦珍珠,也因此得名“南珠之乡”。合浦珍珠因其极佳的品质与色泽驰名内外,更是在古时作为贡品进贡君王,至今故宫博物院中仍陈列着大量的合浦珍珠。1965 年,中国首例成功育苗的人工珍珠正是由中科院海洋研究所和合浦珍珠培养基地联合培育的,从此我国实现了大规模的人工化珍珠养殖,有效保护了一度面临灭绝危险的天然珍珠贝。

4.4 感官记忆元素

4.4.1 听觉元素

廉州古城在两广文化的相互交融影响下孕育了丰富的艺术形式,例如:粤剧、客家木鱼山歌、耍花楼黎歌。另一方面,廉州话是粤语钦廉片的代表方言之一,与主流粤语相比,差异明显,独具特色。现代廉州话继承古代岭南方言,保留了不少古汉语的语音和词汇。形式丰富的传统曲艺加之独特的廉州方言共同构成了廉州古城独有的听觉记忆。

4.4.2 味觉元素

味觉往往会对人的记忆和情感产生深远的影响,例如“乡愁”中总是包裹着对家乡美食的味觉记忆。廉州古城的味觉记忆中最主要就是当地的特色美食,例如:芋头糕、什锦腐竹、槐花粉、海鲜南粉羹、还珠羊肉汤、珠城鱿鱼粉等。廉州美食继承广府菜系和北海湾本地菜式的传统味道,菜色精致,味道纯正,让外地游子和本地游客回味无穷,成为了廉州古城旅游发展的一张名片。

结语

集体记忆是历史古城文脉延续的核心,其魅力在于可以将主观个体与客观环境进行连接,使得城市不再只是一个空间容器,而是具有文化底蕴和人文精神的场所。文章通过对历史城区物质性与非物质集体记忆要素的识别提取,并对廉州古城的集体记忆元素进行分类研究,为进一步对不同类别的记忆元素提出传承导控的靶向策略打下基础,同时也为廉州古城历史环境的保护与更新提供新的思考。