邯郸广平府署建筑布局研究

文/李庆红 河北工程大学建筑与艺术学院 硕士生导师 教 授

黄语嫣 河北工程大学建筑与艺术学院 硕士研究生(通讯作者)

杨 峥 北京市建筑设计研究院有限公司 助理建筑师 硕 士

哈登理 河北工程大学建筑与艺术学院 建筑师 硕 士

陈 翔 河北工程大学建筑与艺术学院 硕士生导师 教 授

引言

广平府的府治城市——广府城,同时也系永年县附郭,明清时呈现“府县合一”的行政格局。城池现位于河北省邯郸市永年县广府镇核心保护区内,城池街巷结构基本保存完整,但城内多数衙署建筑湮灭在了时代的无情变迁中。

经现场调研发现:当代广平府署按照清光绪《广平府志》中的图文记载,于2014 年原址重建,重建后的府署前广场形态过于狭长,尺度比例不合理,与城池肌理不相融合。针对这一发现,亟待开展进一步的研究,找到其原始的建筑布局特点与造成广场尺度不宜人的原因。

1 浅谈衙署建筑

衙署,系封建时期各行政机构的办公之所,古称:官署、衙门、公署、公廨等,其演变自汉朝的“寺”[1]。对于“衙署”一词进行溯源考辨,《衙门建筑源流及规制考略》一文曾指出“衙”音最早来源于《宋史·仪卫志六》的“牙门”一词[2],后逐渐发展为指代官府建筑的实际词语:衙署。

1.1 衙署建筑的等级

衙署建筑的等级划分与中国古代行政区划制度直接挂钩。明清时期的行政区划制度继承了元代的行省制,并在此基础上形成了各自的行政区划等级。明朝的行政区划等级依次为:布政使司(省)、府(州)、县三级制,而清朝的基本行政区划制度则以省、府(直隶州、直隶厅)、县(散州、厅)三级制为标准[3]。

衙署建筑的等级也随各朝代行政区划的变更而有所区分,发展至清朝,可细分为:省属、道署、府署、州署、县署。府署,是一组以正四品的知府为首的各品官员办公及居住的大型官方行政建筑群组,府署内部门设置完善,职能分工明确,承担着府治辖区内的一切行政事宜。

1.2 衙署建筑的选址规划

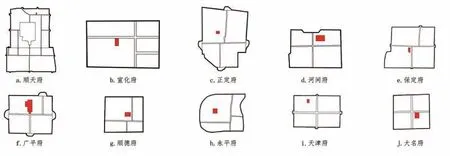

府署设置在各府治城市内,通常意义上是一城的核心功能区域。通过文献调研清朝北直隶地区的10 个拥有完整城池系统的府城,并研究其城池中府署的选址情况(图1),可发现:府署位于城中部的府城有宣化府、正定府、保定府、顺德府、永平府,位于城中偏北部的有顺天府、河间府、广平府、天津府,位于城中偏东南的有大名府。

图1 北直隶地区府署选址位置图

故可依此推测府署建筑的选址规律:首先,多数府署建筑群遵循“择中立宫”“居中而治”的理念,选址于府城的中部核心区;其次,部分府署建筑群因军事、地势等原因建于府城北部;最后,府署通常都位于城市主干道两侧,便于管理协调各官署事务。这是在营国思想、礼制观念与功能需求等三方面制约下形成的选址规划。

1.3 府署建筑的建筑布局规律

多位学者都曾研究过衙署建筑的建筑布局规律,总结出府署建筑群落大多具备以下几点布局规律:首先,建筑中轴对称,府署内各建筑多分为西、中、东三条轴线,以中轴线建筑为主,其他建筑分列两侧;其次,注重左文右武,遵循传统的左尊右卑等级礼制观念,设有“吏、户、礼”东科房,“兵、刑、工”西科房;最后,前有官邸后设宅院,衙署建筑实为皇宫建筑的缩影,仿照“前朝后寝”的理念,将办公区域集中于大堂、二堂院落之内,宅门之后为各官员与家眷的居所[4]。

2 广平府署的背景研究

2.1 广平府署的建置

府署的始建年代不可考证,但多版《广平府志》都曾提及府署曾于元末战乱时期塌毁,明初知府史昭重建府署,作为广平府的政治中心。后各任知府皆有修葺与增建,府署建筑规模历经两朝基本保持不变[5]。民国十七年(1928 年)县长许之洲再次修建府署,但中华人民共和国成立后曾几度改广平府署为学校用地及学生、教职工宿舍。府署原有建筑早已毁于近代战火和现代住房拆建中,后为响应5A 级景区广府古城的保护与建设,于2014 年开始府署旧址重建工程,并于2018 年建成开放并展示。

2.2 广平府署的选址

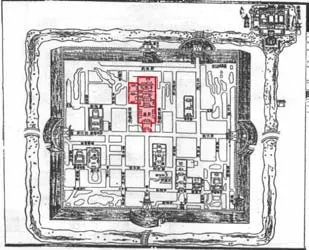

广平府署建于城池中部偏北,位于原“万春宫”的旧址上,巧妙地利用了“万春宫”原有的地形地貌,四周环水,坐落在一处台地之上,为古城内的三个制高点之一。府署位于南大街与东、西大街相交的丁字路口处,正对南大门,与北城墙上的天皇阁一起排列在城池中轴线上。府署的选址是由地理环境、封建礼制、使用需求等影响因素决定的(图2)。

图2 广平府署选址位置图

3 清代广平府署的建筑格局研究

3.1 建筑功能设置

府署的建筑功能是按所配有的官员来设计的。以知府、同知、经历等为首的各品官员或于府署内设有治事之堂、吏攒办事之所,或居住于宴息之所[6]。具化为各类型建筑功能,包括:行政办公、日常居住、休闲景观、信仰崇拜、后勤管理等五种功能。行政办公区域以大堂、二堂院落为主,日常居住区域为三堂、四堂院落,休闲景观区域主要集中在西南角花园处,信仰崇拜区域主要有关帝庙、马神庙两处,后勤管理指的是厨房、马号之类的附属用房。

3.2 建筑空间布局

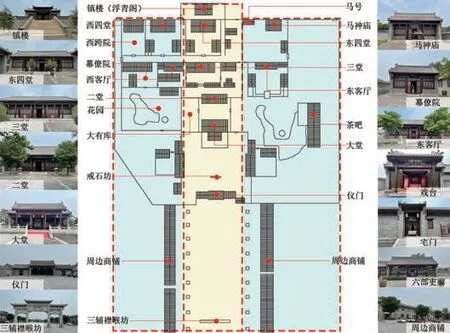

根据古籍与图册记载,清广平府署的平面各功能组织和平面布局主要按中、西、东三路轴线依次排布组织(图3)。

图3 清代广平府署中、西、东三路轴线建筑空间布局图

(1)中路轴线

以三辅襟喉坊为起始,左右两侧为“快、壮、皂”三班房,为三班衙役办事处,牌坊后为照壁。绕过照壁为府衙大门与前广场,左设保厘坊通向合郡公馆,右设帅师坊通向外街区,大门处做“八字墙”向南开放,并附有差役室。大门后是府署的第二重门——仪门,为主事官吏迎送宾客之处,后为大堂院落,大堂面阔五间进深四间,坐落在一层月台之上,是整个府署的核心建筑。穿过大堂为二堂院落,由二堂、茶房、大有库三组建筑组成。中路轴线在宅门处向西偏移,宅门后系三堂、四堂及相关附属建筑,属于官吏日常办公与休闲居住的区域。轴线层层递进,以最北端“浮青阁”作为序列尾声。

(2)西路轴线

西路轴线分为两条,为府署的附属建筑群。合郡公馆连接着府署大门外广场,是接待各官员休憩的公馆。其后是大堂前的西科房,“兵、刑、工”三科书吏办公之所,紧随其后的一院落为监狱及附属用房,布局在整个附属建筑群的西南角。花园别院并没有位于府衙之后,而是顺应自然水体而建于大堂、二堂以西,环有自怡亭与菊圃。西客厅又名“西花厅”,设有幕僚室、账房等建筑。最北面的庭院是西四堂、跨院等内宅居住建筑。第二条轴线主要为经历署等一系列庭院建筑。两条西路轴线建筑都围绕着花园别院布局。

(3)东路轴线

东路轴线建筑多为附属建筑,最南端为关帝庙,其次为“吏、户、礼”三科公廨,后接府署各附属房舍、火药库、东客厅、马号与马神庙等建筑。各建筑大多分属于不同院落,但都围合于东侧院墙之内,通过长廊、通道互相连接。

4 当代广平府署的建筑格局研究

4.1 建筑功能设置

重建后的当代广平府署,作为国家5A 景区中的主要文旅景点,承担着现代商业、文化宣传、休闲旅游的功能。府署内建筑功能分区主要分为四种,包括:文化展示、休闲景观、后勤管理与商业购物。以中轴线各院落建筑为主要展示区域,设置有衙门展、科举展等多个科普性展览,而东、西两侧花园为休闲景观区,职员办公用房、公共厕所等后勤建筑散布在府署各处。

4.2 建筑空间布局

当代广平府署的重建设计参考了清光绪时期的府志、县志图文记载,同样分为中、西、东三路轴线依次布局各院落(图4)。

图4 当代广平府署中、西、东三路轴线建筑空间布局图

(1)中路轴线

中路轴线上的建筑院落是重建的主要区域,从三辅襟喉坊开始排列整个序列,将仪门作为整个府署建筑群落的出入口,仪门以外为府前广场。穿过仪门,为一圣谕戒石坊,上写有“公生明”字样。大堂依然是府署的中心建筑,建于月台之上,为五间七架的硬山顶建筑。后接二堂院落,二堂又名“中和堂”,堂中左室为启事房,右室为议事房,保留有堂左“大有库”的配院,但改原茶房的配院与东侧东湖花园相连。宅门向西偏离中轴线,依旧设置有名为“燕思堂”的三堂院落与东四堂院落,中轴线尾端为府署制高点“浮青阁”。

(2)西路轴线

西路轴线建筑从“兵、刑、工”三科房、耳房及其附属配房开始,后为花园,建有莲池、自怡亭、吏廨等建筑。西南花园之后为三堂西侧的西客厅及幕僚院,设有账房与金库等建筑,过后是西四堂与西跨院,为后院居住之所。

(3)东路轴线

轴线最南端建筑为大堂院落东侧的“吏、户、礼”三科房舍与东配房。大堂、二堂东侧院改为开放花园,新开凿有人工湖——“东湖”,湖四周环绕绿植景观与庆功亭,并建设有茶吧,满足现代商业与消费需求。西路轴线后,为三组建筑围合的东客厅院落,建筑之间以连廊相通。马神庙与马号设置在府署东北角,位于东路轴线末端。

5 广平府署的对比研究

5.1 清代广平府署与其他府署的异同

5.1.1 建筑功能趋同

综上所述,各地区的府署建筑都是为了封建时期以知府、同知为首的各品官员而设置的办公驻地以及第宅居所,故广平府署与其他各府署的建筑功能大致趋同。不同的是,各府衙的建筑可能根据当地行政机构所具备的不同职能而增减。至清光绪时期,广平府内先后将推官、挂衔推官、同知、通判、照磨等官职裁减移员,故广平府署多数官员的办事处与居所或改为它用或塌毁。

5.1.2 建筑规模无定数

在研究明朝衙署建筑的建筑规制时,有学者提出了“四品官员的官衙建筑规模可达0.6 ~1公顷”的说法[6]。但各府署的面积依据配备官员的多寡和地势地貌而大不相同,并无严格的等级限制。学者在列举明清北直隶地区府署建筑基址面积时,总结过各地区府署占地面积可能在30000 ~80000 平方米范围内波动[7]。

《吴中彦记略》记载了清光绪时期时任广平知府的吴中彦曾讲的话:“余自易州改守广平,三月十二日到郡,见署前有三辅襟喉木坊,其下土屋鳞次,皆郡民侵占署地作小生理者,局促喧嚣,车马不能回旋,几不知中有府署在焉。”[8]广平府署本就四面环水,清代逐步消减了府署职能,导致府署内配备的官员数量与建筑设施不多,加之周边民众有侵占府署用地的现象,府署空间被周围民居限制。可推测:相比其他地区各功能完整的府署建筑,广平府署的整体建筑规模较小。

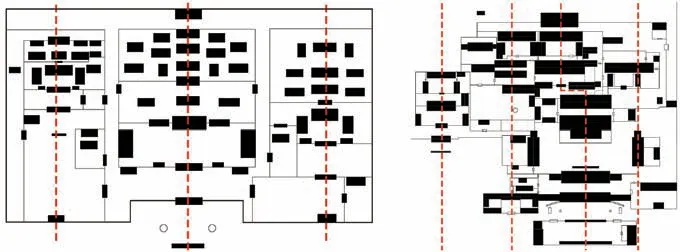

5.1.3“规整”与“自由”的建筑布局

明朝时期的广平府署因官位设置比清朝时期数量多,整体布局形态上与其他地区府署建筑大致吻合,规律基本都遵从了上文提到的衙署建筑的三条布局规律。但随着清朝时期广平府署的官位减少,一部分建筑面临弃用与坍塌,建筑布局多少受到改变。与典型的清康熙时期地方府署——河间府署对比:河间府属的建筑布局形态规整,三路轴线分明;而广平府署的建筑布局形态明显自由舒展一些,平面形态没有呈现一般的矩形形态,反而因周边自然水体的影响,各院落建筑围绕水体不规则布局,轴线互相错位(图5)。

图5 河间府署与广平府署的建筑布局对比图

5.2 清代广平府署与当代广平府署的异同

5.2.1 建筑功能的转变

府署,这一封建时期的大型官方建筑群体,发展至今,将其行政居住功能取而代之的是现代商业旅游功能。建筑原有的办公、居住等实际使用功能,转变为商业、文教等功能。从古城保护与开发的角度来说,重建后广平府署职能的改变是符合现代使用需求的,其增加了东侧的大型茶吧建筑与花园,虽打破了原有府署的院落格局,但也是出于商业旅游功能的考量。

5.2.2 建筑规模的增减

受制于早期府治、县志等古籍的简略记载,难以突破文献资料的限制,进一步探讨清朝广平府署的具体占地面积与建筑面积。据广府生态文化园区管委会印发的宣传手册上记录:当代广平府署的占地面积达5.3 万平方米,建筑面积约5600 平方米。府署原有的中路、西路、东路4 条轴线建筑通过复原后剩为3 条,没有复建合郡公馆与经历署等一系列建筑。就其建筑规模而言,明清时期广平府署建筑数量与面积应远超当代府署。

5.2.3 局部删除空间节点

当代广平府署的重建设计,对记载中的府署各功能建筑进行了删减。设计只复原了府署的主要使用区域,将仪门作为起点,组织了以大堂院落为主的后三进院落及园林景观、附属用房,呈现出“三辅襟喉坊-仪门-戒石亭-大堂-二堂-三堂-四堂-浮青阁”的排列顺序。直接删除了“照壁-大门”这两层重要建筑空间节点,而导致府署前广场形态过于狭长,广场长宽比达1 ∶2.36,最终呈现出比例失调的现态,广场空间给人以过于宽大的心理体验,且与古城的肌理、街区尺度都不相协调。

结语

衙署建筑是顺应封建时期统治阶级行政办公需求而诞生的建筑类型,与其他地区府署建筑群相比,清代广平府署自由、舒展、灵活的建筑布局形态使其有别于封建时期其他官署建筑。但值得一提的是,发展至今,其所独有的行政功能已被商业旅游功能所取代,当代广平府署的重建设计只是局部性地复原了清朝时期府署的主要建筑群,原有的不规则平面布局在重建后反而呈现出相对规整的形态,建筑规模的删减与平面形式的改变也脱离不开现代商业、生活需求等方面的影响。河北省邯郸市广平府署的建筑格局研究,对于了解清朝时期广府城的行政建筑选址与建筑空间布局有一定参考意义,而以上的理论研究成果也以期运用在当代广平府署的设计与改建上。

图片来源:

图2:作者根据《中国地方志集成:河北府县志辑——光绪广平府志》改绘

其余图片均为作者自绘