“三在视角”的传统街区更新策略研究

——以明港镇中山街为例

文/申芮宁 郑州大学建筑学院 硕士研究生

黄 华 郑州大学建筑学院 副教授

张月光 郑州大学综合设计研究院有限公司 建筑师

1“三在视角”的缘起与发展

“地方”的概念最早是在1947 年由地理学者怀特提出,地方是承载主观性的区域。“三在视角”由重庆文化创意产业协会会长、重庆市文旅委专家库专家成员吴扬文先生提出。“三在视角”基于“在地文化”,引申出“在地陪伴”和“在地创生振兴”,吴扬文提出以“三在”理论模式为重点,城市更新要结合“三在理论模式”的建议[1]。

传统街区,因自身历史、文化、自然等方面的价值具有独特性,着重以结合自身特色资源开展保护更新为主导,通过分析传统街区发展中存在的问题,两相融合补充后,在“在地文化”“在地陪伴”“在地创生振兴”的视角下,寻求具有针对性的规划策略。

2 明港镇中山街传统街区概况

2.1 中山街传统街区概况

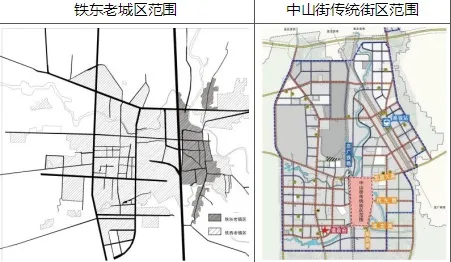

明港镇是我国北方的著名古镇,位于河南南部,隶属河南信阳市,是信阳唯一一个建制镇,同是也是全国重点镇,有着丰富的历史文化资源。中山街传统街区是明港镇老城区的核心,历史上曾是古驿道,街区由三街九巷围合而成,街内现以商业功能为主,从北到南呈现商业、工业与文教相结合的业态。中山街历史悠久,古街空间格局尚完整,风貌多样,在国内古镇中具有典型性(图1)。

图1 中山街区位及研究范围(图片来源:作者自绘)

2.2 中山街的现实问题解析

2.2.1 传统文化的没落

(1)历史文化的流失

明港镇历史上是京师至湖南广西官路的极冲驿站[2],同时由于清晚期明河水运发达,相应地诞生了漕运文化。中山街是明港镇民间信仰的高密度聚集地,据《明港镇志》记载,街中自南往北有清真寺、文昌宫、马王殿、南关帝庙,城外南边有白玉阁①,明河北边有山陕会馆、东岳庙、北火神庙、北关帝庙[3],包容了天主教、基督教、伊斯兰教、佛教、道教多种宗教信仰。但近些年来,由于历史变迁与各类天灾人祸,上述建筑尚存的已为数不多,中山街的精神内涵逐渐丧失。

(2)在地文化的忽略

中山街过去的生活环境中充满着丰富的当地文化记忆,每逢“三月三,八月八”的庙会、热闹的集市、传统节日习俗等都是在地文化的体现。如今,随着原住民的外迁、生活方式的改变、文化建筑的搬迁、高层住宅的建设,中山街的历史环境和记忆场所遭到破坏,以往热闹的街市逐渐变得安静。

2.2.2 人群主体的矛盾

传统街区常常蕴含着传统式的熟人社会,地缘关系使人们表现出较强的认同感和归属感。而今,地缘关系遭到破坏,各类群体之间的交集逐渐减少,人际关系因此变得疏离。居住环境的落后与商贸衰败直接导致了就业规模大幅削弱,人口迁移外流等情况发生。目前的居住环境已经无法满足居民需求,其产业结构也已不再能够跟上明港镇经济的高速增长。

2.2.3 物质空间的杂糅

中山街地段形成于明代,至清代演变成主街-次街-巷-支巷-院落的鱼骨状街巷格局。新中国成立初期,人口迅速增长,原先的居住条件难以满足需求,人们在原来的院落基础上进行缺乏规划与设计的建造和缺乏保护意识的拆旧建新,都对城镇肌理造成了一定程度的破坏。在建筑方面,新中国成立时中山街临街门面房只有几间木楼、瓦房还有少数的小灰瓦房和瓦接檐房屋;新中国成立后城区建设得以快速发展;20 世纪六七十年代,一大批工业企业和众多商业贸易单位以及医院和学校等配套设施落户中山街[4],使中山街形成了居住、商业、工业以及教育、医疗、办公犬牙交错的空间组合形式。

2.2.4 特色业态的缺失

传统街区是地方特色的重要集中展示地,也是外来者对地方文化的主要体验场所[5]。就中山街商业业态结构来看,具有浓郁地方特色的业态,如特色食品、老字号店铺等数量较少,大部分商业不具有地方特色业态,中山街的历史文化内涵未能充分展现出来。老街业态的更新需要对现有的业态比例进行调整,重点发展特色业态,形成合理的业态结构。

3“三在理论模式”下的中山街的更新策略

3.1 传统街区更新的价值目标

以再生传统文化,保护历史空间,吸引人口洄流,发展在地创生作为传统街区更新的价值目标,从优化环境、丰富生活、健全社区、重塑业态四个方面提出中山街更新改造的策略,以达到对街区的全方位整治提升。

3.2 优化环境,再造街巷空间

3.2.1 梳理街巷格局,营造公共空间

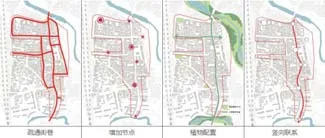

主要对中山街的街道环境进行优化,延续传统街巷格局,对油坊街、胜利街等东西走向的街巷进行疏通,还原鱼骨状道路的贯通。在规划改造中对空间采用先减后加的做法(图2)。

图2 街巷改造示意图(图片来源:作者自绘)

减——清理视线障碍,打通视觉走廊。拆除与传统风貌不协调的以及居民私搭乱建的违章建筑,并在历史建筑的周围留出缓冲空间,以形成较为合适的观赏距离。

加——增加公共空间,提升空间价值。违章建筑拆除后形成的留白空间与保留的历史建筑之间用绿化广场或园林庭院以及建筑小品来衔接过渡,提升这些空间的品位与价值[6]。以街道串联节点空间,用点线结合的方式打造层级丰富的公共空间体系。

3.2.2 重整建筑肌理,更新建筑功能

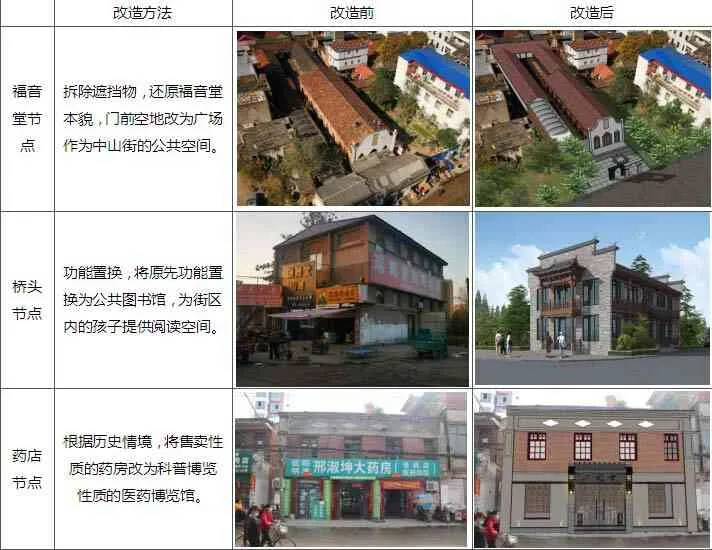

中山街街区的文化建筑被损毁得所剩无几,现存文化建筑仅有福音堂、清真寺两处。其余建筑原址上,大多为质量欠佳的砖混建筑。由于老城区发展较为缓慢,中山街保留了相对完整的传统风貌格局,同时还系统地保留了一批具有新中国特征的商店、剧院、政府等公共建筑,较为完整地包含了中国近百年来建筑、政治、经济等多方面的历史变迁信息,是独具特色的历史建筑景观,具有保护和研究价值。将街区分为传统风貌区,风貌控制区和风貌协调区,对传统风貌区的建筑进行风貌整治,对现存重要的文化建筑予以重点保护与改造(表1)。

表1 公共空间节点改造(表格来源:作者自绘自摄)

3.3 丰富生活,重塑在地文化

在地文化的重塑可以对中山街不同年代人群的记忆事件进行统计与梳理,社区积极组织举办特色活动与表演,如传承孝道的饺子宴、传唱信阳传统戏曲、社区阅读大赛、社区运动会等拉近居民间的关系。通过收集老照片、老物件、老故事、举办展览进行展示,唤醒街区原住民集体记忆。加大宣传力度、举办庙会、茶神节等活动,吸引外来人员如游客、街区新居民等前来参与体验。促进街区新老居民的融合,促进街区的活力交往。

3.4 健全社区,鼓励在地陪伴

在地陪伴的实现需要为当地居民生活提供全方位的支持。通过卫生整治,对环境脏乱的背街小巷进行卫生管理,打造干净宜居的人居环境。建设健全街区康养体系,植入社区茶社和公共图书馆等公共建筑,还原传统生活模式的基础上为居民提供更多便利,使原住民以住在中山街为自豪,使离开老街的年轻人愿意回到老街生活。主动引导与“本地化”的人力资源相匹配的资本进入街区[7],使得街区内有年轻人愿意参与且收入可观的工作。鼓励年轻人回到中山街进行创业。

3.5 重塑业态,引导地方创生

历史上中山街商铺经营种类多而繁杂,街中老字号众多。有“魁元恒”油糖铺、“余祥元”烟草铺、“一元明”海味、“恒春”茶行、“张朝贵”油漆店、“协兴明”五金店、“美福成”罐头食品、“晋华”鞋帽店、“同生”西药铺等。这些老字号商铺普遍具有自己的特色和独特的制作工艺,是老街重要的商业文化遗产。振兴传统业态可将老字号再度引入老街,展示如炒茶、磨油、裁衣等特色商品的制作过程,邀请游客参与传统的制作工艺,丰富游客在老街的体验,留下深刻的印象。同时引入新型业态,对街区业态分布加以规划调整:北端(桥头到当铺街)打造高端商业聚集地;南段(当铺街到民生路)打造原汁原味的街巷生活;北段可与桥头图书馆、福音堂、明河古渡口等联系起来,完善基础设施与特色业态,形成极具特色的多元文化业态。

结语

本文从传统文化、人群主体、物质空间、商业业态的角度对信阳市明港镇中山街传统街区进行分析与研究,以“三在理论模式”为出发点,探究传统街区更新策略,从优化环境、丰富生活、健全社区、重塑业态四个方面提出中山街更新改造的策略,以达到对街区的全方位整治提升,同时希望为传统街区更新提供一些参考。

注释:

①清沿明制,在河南设置了马递和铺递两种主要的通信方式。各州县根据其所处的地理位置和发挥的作用分为极冲、次冲、稍冲和偏冲4个等级。