城市化进程中的邮权争夺与中心转移

——上海邮政总局的建设与变迁

文/鲁丝纶 同济大学建筑与城市规划学院 硕士研究生

引言

1843 年上海开埠后,英、法、美等西方列强纷纷在此建立租界,上海逐渐形成了“三界四方”的特殊政治格局。随着跨境贸易的繁荣,通过越洋书信传递商业信息的需求日益增长,而此时的租界内几乎没有任何邮政基础设施。在此背景下,英国人率先开始在租界内为自己组织某种形式的邮政服务。1861 年,英国驻香港邮政总局在上海的英国领事馆内设邮政代办署,即英国邮局,为上海租界中的第一个外国邮局。而后美国、法国、德国等国家争相在上海开办邮局。这些外国邮局随着殖民扩张而迅速发展,遍布通商口岸,也深入内地与边陲[1]。租界中设立的外国邮局,是上海境内最早出现的近代意义上的邮政机构。邮政史研究上称这些外国邮局为“客邮”。客邮的出现,在侵占我国邮权的同时也把先进的邮政制度引入了租界,激发了我国自办邮政的决心[2],帮助中国构建起了与全球邮政网络的联系。

1922 年2 月,为了适应上海邮政业务的蓬勃发展,也为了逐步消除外国人对中国邮权的控制,北洋政府决定开展上海邮政总局新楼的建设。同年,在经过与各国政府的多次协商后,北京政府与外方达成了裁撤客邮、收回邮权的协议[3]。时间上,邮政总局的建设位于中国近代邮政创立初期,经历了邮政主权逐步收回的过程,其建设与变迁具有其他邮政建筑所未面临的挑战;空间上,邮政总局是全国重要的枢纽中心,也是“上海优秀历史建筑”与“中国20 世纪建筑遗产”,其建设变迁过程也反映了上海城市化进程中邮政权力的争夺和城市中心的转移,这使得本文的研究对象在历史维度与空间维度具有双重的研究价值。

1 租界时期各方邮局的空间分布

随着《南京条约》的签订,上海成为五大通商口岸之一,与西方国家的贸易往来产生了越洋信件交流的需求。在客邮产生之前,越洋书信通常是由商船以海运的形式捎带到中国的。将租界中各国客邮局和邮政总局的位置在近代上海地图中标示出来(图1),可以发现,客邮局都沿黄浦江边呈带状分布,离码头较近,因为客邮主要为外国商人与使领馆服务,靠近黄浦江便于越洋书信的运输。而官办邮政总局则离苏州河与黄浦江的交汇之处较近,因为苏州河连接上海与江南内陆太湖地区,是联系上海与江南内陆物质与文化交流的重要通道,因此邮政总局的位置不仅是沟通中西方书信,也是沟通上海与其他内陆书信的重要节点[4]。黄浦江得天独厚的条件为通商与通信提供了便利,而开埠通商与通信极大程度上又促进了沿江地区的发展,物流、人流、信息流的密集交换使得租界时期的外滩区作为西方列强在上海的政治、经济、文化中心的功能得到了加强。

图1 租界中客邮局与邮政总局的空间分布(图片来源:根据参考文献[8]改绘)

建造之初邮政大楼的选址也反映出中英双方对邮政主权的争夺。北洋政府主张将场地选址在华界的上海北站附近,便于邮件的运输。代表英国势力的邮务管理局邮务长希乐司(C.H.Shields)表示反对,给出的理由是公共租界地价较便宜,且离黄浦江码头与火车站都距离较近。最终妥协之下,邮政总局选址于公共租界内的四川路桥北堍[5]。此时尽管邮政主权属于中国政府,但由于邮政总局局长对全国邮政只有督理之责,实际领导权仍属于外籍邮政官员,使得英国政府掌握着邮政的实际管理权。

2 平面布局与立面形式的选择

邮政总局大楼的设计者是英国怡和洋行的建筑师思九生(R.S.Stewardson),施工建造由余洪记营造厂承担。总造价达320 余万银元,全部由北洋政府支付[5]。邮政总局本是属于中国的邮政机构,而英国殖民者却实际掌握着邮政总局的邮权。这种政治意图反映在建筑话语权上则表现为用西方的建筑语言和折中主义风格展现邮政总局的风貌,因此这栋中国拥有主权的建筑实际上诠释着当时西方的殖民势力。

2.1 平面布局

大楼的平面呈“U”形布置,与早期的德国书信馆及思九生在同时期设计的怡和洋行大楼的平面形式相似。U 形的平面留出的内院既保证了建筑的采光,也方便汽车进入内院运输邮件货物,起到客货分流的作用。但与其他两栋建筑不同的是,邮政大楼的内院空间巨大,是当时重要的邮件处理空间。沿内院设有一圈邮件装卸月台,月台上置有木板链轨传送机可将邮件从地下层送至月台装运。天井北侧的货运电梯也用于整栋大楼的邮件运输。天井的二楼平台设有调度空间,调度员可以从窗口观察邮件的装卸作业情况。

大楼的地下层主要用于信件的处理及储藏。东北角为信箱间,内部有一批专用的信箱,供银行报社和洋行等租用。租用的单位可根据需要定时到邮局收取信箱中的邮件,邮局增加了额外的收入,也减轻了邮件投递的工作量,这种互利的业务模式就是从“客邮”的经营模式中学来的。

大楼的一层主要为对外的邮政业务部门,主入口设于四川北路与北苏州路转角处。转角处用圆厅的平面形式衔接了两个不同方向的轴线,厅内对称的两个弧形楼梯可以上到二楼的大厅。平面入口的处理手法和德国邮局的十分一致。一层沿天潼路的北面主要为寄送包裹的空间,靠近四川北路的东侧为领取包裹的空间。向公众开放的业务大厅空间沿“U”字形的外侧布置,员工空间与公众大厅通过柜台进行划分。工作空间及包裹存放处则沿内院布置,汽车进入内院卸货后可将包裹从内院的卸货平台送至工作空间。新闻报纸等印刷品收寄处则位于一层的西南角。

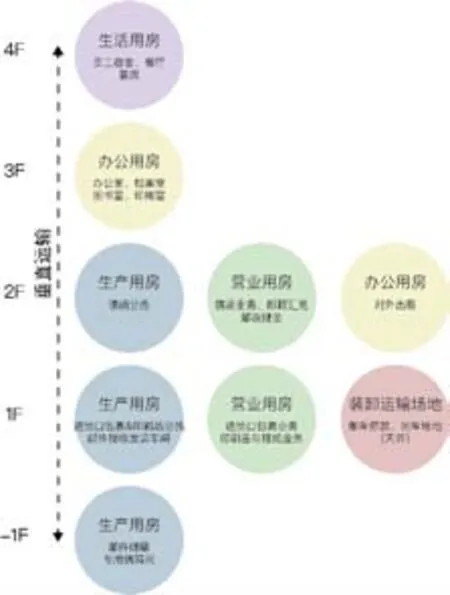

二层的营业大厅宽敞明亮,由大理石装饰,面积总计1200 多平方米,在当时被誉为“远东第一大厅”[6]。北边为工会办公室和函件处理部门,沿四川北路一侧则设有登记注册和特快邮件等部门。大楼的三层为中间走廊式的办公室,四层则主要为员工宿舍(图2)。

图2 邮政总局大楼功能分区(图片来源:作者自绘)

2.2 立面形式的选择

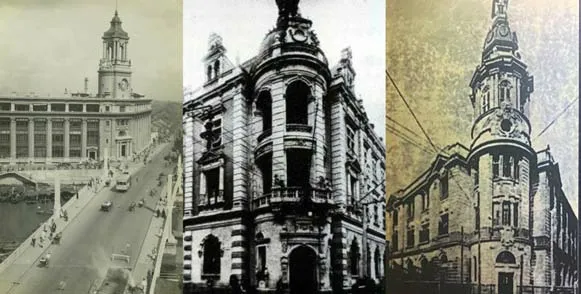

大楼主入口是东南转角处北苏州路和四川北路的道路交叉口处。主入口转角处的钟楼以其引人注目的高度和巴洛克风格的装饰吸引着苏州河畔的目光。这种转角的特殊处理手法让人联想到早期建造的德国书信馆和日本书信馆(图3)。早期的德国书信馆和日本书信馆都是典型的古典复兴风格,都以两条道路交界的转角处为主要入口,两条轴线的交界处以圆柱自然地衔接了两个体量,建筑细部的处理具有巴洛克风格的富丽浪漫,而立面上则采取古典主义经典的三段式构图[7]。

图3 邮政总局、德国书信馆、日本书信馆的入口转角处(图片来源:中国国家数字图书馆)

大楼的立面采用柯林斯柱式作为装饰,贯通三层的立柱使立面更显庄严,也赋予建筑立面以节奏感。对比同时期同一建筑师思九生设计的怡和洋行大楼(图4),两者平面都为U 形,且都为钢筋混凝土结构,都在立面上运用了贯通三层的简化的科林斯柱式作为装饰。但怡和洋行的建筑主入口不设于街道转角处,而位于沿街面的中部,建筑也因而并未强调转角处的特殊处理,而更强调沿街立面的中轴对称性,从而凸显建筑的秩序感与庄重感。

图4 邮政总局与怡和洋行立面对比(图片来源:中国国家数字图书馆)

3 城市化进程中邮政大楼功能的演变

新中国成立后,随着上海城市化进程的推进,邮政总局所在的苏州河北岸逐渐繁荣起来,人口密度持续增加,城市人口日常活动的空间规律逐渐形成,城市功能区也逐渐分化,北苏州河一带成为上海集商业消费、休闲娱乐及文化展示于一体的多功能中心,地价也随之不断攀升。邮政业的不断发展使邮政大楼原有的邮件处理中心不能满足大量邮件的需求,而如果扩建则会让厂房和设施占据虹口区大片高附加值的土地,邮件处理中心所需的物流和运输也会给周边的交通带来巨大压力,影响城市机能的良好运转。因此,1987年12 月,沪太路重件处理中心与新客站轻件处理中心先后落成后,重件与轻件处理中心先后迁出邮政总局大楼,邮政大楼不再作为邮政中心处理局承担邮件处理中心和运输中心的功能,转而变成邮政服务网点中的四川路桥支局。

城市化进程中高速公路、火车站和机场的建设也侧面印证了这一选择的必然性与合理性。在建设初期,邮政总局位于火车站和航运港口之间的核心位置。而随着城市的发展,高速公路在邮件运输中承担越来越重要的作用,机场的建设也为速递和国际邮件的运输提供了便利。由于城市中心用地紧张,发展空间不足,今天的邮件处理中心大多位于人口稀少、地价较低且临近高速公路、火车站或机场的上海郊区。

结语

当邮政总局大楼作为邮政网点中的关键节点置入在地化的城市空间中时,不仅要考虑到运输条件、基础设施建设的制约,也需要同时规划统筹邮政网络中其他网点的选址与布局。由于选址时租界与华界分裂的市政格局和官方邮政傀儡的管理制度,邮政总局最后选址于当时的公共租界境内,且总局及周边的邮政网点尚未被纳入统一的城市规划中,因此在后期城市更新中,邮政总局的功能更新是必然也是十分合理的选择。将邮政总局由邮件处理中心转变为邮政服务网点,既延续了大楼的邮政功能,又将大楼内废弃的空间改造再利用为上海邮政博物馆,保护了活态遗产及其使用场景的真实性和完整性,延续了城市的历史记忆,是一种全新的探索。通过这种形式保存城市历史发展的轨迹,留存城市记忆,是城市进一步发展的重要基础和契机。