基于SD 法的传统校园室外空间更新策略研究

——以华南理工大学(五山校区)与中山大学(南校区)为例

文/唐子豪 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

刘琮晓 华南理工大学建筑学院 硕士生导师华南理工大学建筑设计研究院有限公司(通讯作者)

引言

中国的大学校园建设在快速发展中伴随着一些问题,如校园文化氛围的缺失、建筑尺度感失衡等,其中,校园文化氛围的缺失日渐成为突出的问题。不仅是新建校园,一些历史校园在扩建的同时,常因不注意保护校园文脉而导致校园文化氛围感淡化。

文章基于空间“氛围”研究的理论基础,借用知觉现象学和环境心理学的研究方法,对比研究华南理工大学五山校区(以下简称华工)和中山大学南校区(以下简称中大)的校园室外空间。

1 研究概述

空间“氛围”的研究源于现象学。20 世纪初哲学家胡塞尔开创现象学,第一次把体验作为“真实知识的唯一来源”。其后出现了两个分支:存在主义现象学和知觉现象学。后者强调身体在感知和体验世界过程中的重要性。在知觉现象学理论的影响之下,出现著名建筑设计师彼得·卒姆托、美国当代建筑师斯蒂文·霍尔等建筑大师[1,2]。二者从理论和实践角度,对如何创造建筑氛围都做出了回答①。同时期的建筑师,芬兰著名建筑师尤哈尼·帕拉斯玛指出以身体为中心多重感官的重要性②。在现象学的研究基础上,一些学者对“氛围”的概念进行了深一步的研究,德国哲学家格罗特·玻姆(Gernot Bohme)对氛围进行了深入研究。玻姆的氛围美学“强调摆脱二元论主客体的割裂,突出介于主客体之间的中间状态,是目前关于氛围最有影响的理论”[3]。国内亦有学者对“氛围”的概念做了梳理和总结,如杨舢指出“氛围”即人的感受,既非主体也非客体,它是一种空间现象,处于主客体之间并将二者联系起来,具有沉浸性和身体的在场等特性[4]。

校园的物质环境是校园空间氛围形成的必要基础,它通过环境的场所效应激发校园文化氛围的形成。校园环境的场所效应体现在两方面。时间上,随着校园环境的演变,最终由若干历史片段拼贴成具有历史记忆的文化场所;空间上,环境的空间组合形成各种活动空间,吸引人流驻足,良好的固定使用场所久之则使人产生认同感及归属感[5]。这两方面是历史校园氛围形成的直接来源。

华南理工大学属于国立中山大学,创立于1924 年。中山大学前身为岭南大学,始于1904 年。二者均具有悠久的历史,均位于广州,其地域环境特征相似,文化上亦具有同质性[6],选取二者作为对比研究对象是可行的(图1)。本文尝试从空间氛围出发,通过对比华工和中大两所历史校园,对其室外空间氛围的重要构成要素和更新策略进行探讨,为历史校园保护和更新提供一定参考。

图1 中大与华工校园平面及实景

2 校园室外空间氛围构成

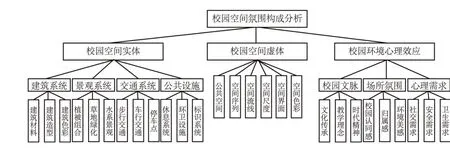

校园空间氛围构成分析:根据历史校园的物质环境特征及人文特色,将校园空间氛围构成要素分为校园空间实体、空间虚体、环境心理效应三个方面。

空间实体和空间虚体共同组成校园空间氛围的物质要素,空间实体包括校园建筑、景观系统、公共设施、交通系统。只考虑将使用者经常接触且易识别的外部空间实体纳入评价范畴,管道设施、空调、采暖等不纳入使用者评价范畴内。空间虚体则分为公共空间、空间组合、空间流线、空间尺度、空间界面等。环境心理效应则是对校园使用者心理感受的评价,属于构成校园空间氛围的人文要素。主要包括校园历史感、场所氛围感、使用者心理需求。场所氛围感分为建筑风貌和谐度、校园身份认同感、归属感等。心理需求则分为社交、安全、卫生等三个方面[3](图2)。对氛围进行量化研究,还需要在上述物质要素和非物质要素分类的基础上,运用心理学的研究方法,嫁接起物质环境与心理感受之间的桥梁。

图2 校园空间构成分析

3 SD 法调研及结果分析

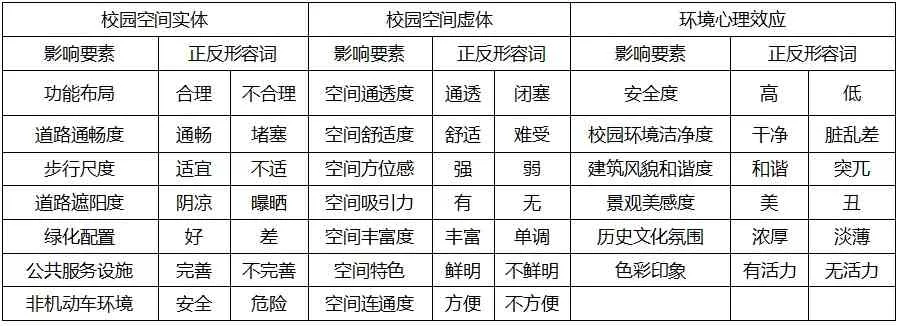

本文基于SD 语义差异法对使用者的感受进行评价,SD 法以形容词的正反意义为基础,其标准量表包括一系列形容词及其反义词,通过记录分析被测者所选择的一对相反的形容词之间的区间来衡量被测者的感受和偏好[7]。SD 法常用的是4、5、7、9 度评价方法。考虑到被访者填写问卷的心理感受,本文问卷调查采用五度评价方法,分为:非常好、较好、一般、不太好、不好五个等级[8](表1)。

表1 基于SD 法的问卷设计

调查对象主要为华工和中大的学生及老师,在调查中尽可能使问卷覆盖生活时间不同的人群,尽量减弱因生活时间不足产生的认知不足对调研结果的影响③。网络问卷发放时间为2020 年5 月2 日到2020 年5 月3 日。华工调查问卷共收回107 份有效问卷,中大共收回62 份有效问卷。应用SPSS 统计软件中的Cronbach 系数法对问卷进行可信度分析,其结果为0.885,大于0.8,说明研究数据信度质量高。

由于是对两所学校的对比研究,为保证公平性,应使二者的问卷数量趋于一致。在统计结果中发现,华工的107 份调查问卷中有较多问卷是在华工仅生活一年左右的被访者填写的,中大的62 份问卷中不同生活时长的被访者数量大致均衡。因此,随机指定华工生活一年的被访者问卷为无效问卷,使得华工及中大的有效问卷数量均为62 份。

在可信度分析和公平性分析的基础上,对问卷结果进行相关性及平均值分析。所用统计软件为在线Spssau 分析工具。相关性分析是借用Pearson 相关系数法对各个要素与总体评价之间的关联程度进行分析,值越高,在总体评价的影响因子中占的权重越大。平均值分析首先是对不同要素评价的均值分析,然后依据均值高低对不同要素进行排序。依此进一步分析造成两所学校校园氛围差异的原因。

3.1 总体评价分析

在问卷中设置的总体评价问题是“您喜欢您所在的校园吗?”在最终的调研结果中显示,有83.87%的被访者表示喜欢中大校园,11.29%的人表示一般,还有4.84%的人表示不太喜欢。对华工校园的调查问卷结果显示,66.36%的被访者表示喜欢,30.84%的人表示一般,1.87%的人表示不太喜欢,表明两所历史校园的整体环境品质还有需要改进的地方。通过对比问卷结果可以发现,华工校园的使用满意度相对较低,其环境品质更需要提高。

3.2 相关性分析

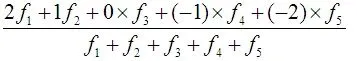

相关性分析是分析各要素与总体评价之间的关联程度。关联程度越高,说明该要素对总体评价的结果影响越大,据此可以了解影响校园氛围形成的要素排序。通过Spssau 在线分析工具分别对华工和中大的有效问卷进行分析比较。得出相关性系数r 值后,根据计算的r 值大小对各要素进行等级排序。r 值低于0.2 为极低相关度,0.2 ~0.39 为低度相关,0.4 ~0.7 为中度相关,0.7 以上为高度相关。两所学校均没有高度相关影响因子,整体来看,华工的校园评价影响要素因子比中大要多,即此问卷设置的20 个问题与华工被访者的校园总体评价关联程度更高。但其中几个要素是两所学校被访者都比较关注的,如空间特色、景观美感度、历史文化氛围、建筑风貌和谐程度等(表2),且各要素与总体评价之间无高度相关关系,说明校园总体评价是综合各要素考虑权衡之后的结果。

表2 相关性分析

在两所学校结果的相关性分析中,空间特色、景观美感度、空间吸引力与总体评价的相关性较高。在接下来的平均值分析中将重点对中度相关的要素进行分析。

3.3 平均值分析

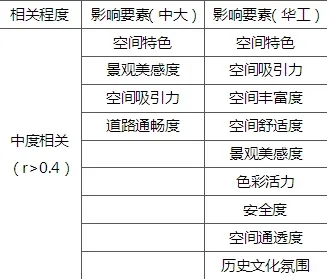

平均值分析采用加权平均值计算方法。加权平均是利用权重的思想对结果进行平均值统计,即将各数值乘以相应的权数,然后加总求和得到总体值,再除以总的单位数。本文中的问卷调查为五度评价方法,分非常好、好、一般、不太好、不好。其权数分别设定为2、1、0、-1、-2。计算公式如下。

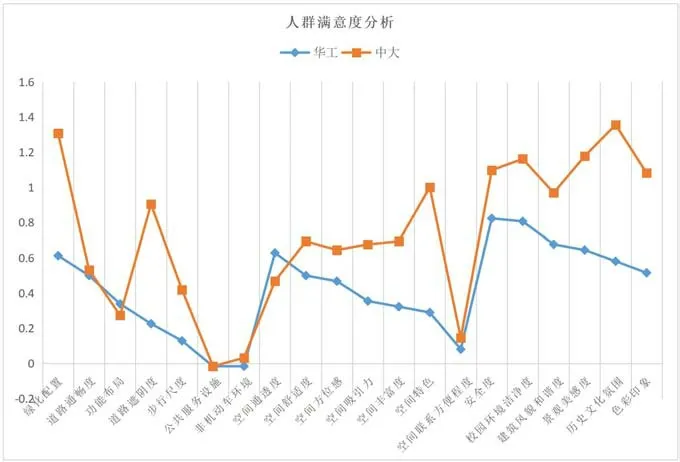

公式中的fn是每个问题的各个选项的选择频数。从结果可以看出(图3),对中大的评价平均值明显高于华工,说明中大的被访者校园使用满意度比华工高。

图3 平均值结果分析

3.3.1 空间特色分析

从物质要素方面分析:空间特色在中大被访者评价中得分为1 分,华工此项得分为0.290。根据美国人本主义城市规划理论家凯文·林奇的《城市意象》,路径、边界、区域、节点和标志物是城市意象的重要元素[9]。大学作为一个微缩城市,节点和标志物是其空间特色形成的重要元素。中大主轴线上的草坪、建筑小品及雕塑将其校园中心的地位强化烘托出来,使其成为明显的空间意象认知核心。相较而言,华工校园中空间特色不够鲜明。因此在华工校园的改扩建中,可以结合山体、水体等本就存在的资源进行景观改造,强化其空间特色,从而达到增强空间意象的目的。华工校园中的百步梯虽有特色,但使用率不高,可以利用地形的高差打造复合型广场,增强其空间可达性,后续若有新建建筑可考虑结合山体营造组团院落[10]。

从人文要素方面分析,历史校园中的空间特色莫过于其独有的历史文化氛围。此要素在中大被访者评价最高,分值为1.355。华工的历史文化氛围评价得分较低,为0.581,处于一般与好的评价之间。中大校园中历史或文化性的主题雕塑处处可见,其校园主轴线上利用

历史名人雕塑或文化小品建筑强化校园中心文化氛围,主轴线旁的历史建筑仍作为学生的活动空间。而华工校园除主入口处的孙中山雕像外,其他地方历史或文化性的主题雕塑几乎没有。应注意营造历史文化氛围[11],如在合适的地方增加历史或文化主题雕塑或小品设施。

3.3.2 景观美感度分析

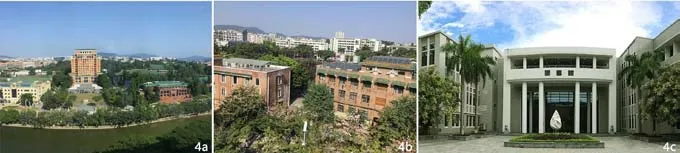

在中大被访者评价中景观美感度排名第三,得分1.177。华工被访者评价中此项得分为0.645。景观美感度对应的物质要素主要为建筑风貌和景观配置。建筑风貌和谐度一项,中大评价平均值为0.968,华工为0.677。说明华工的建筑风貌和谐度不如中大。华工校园中建筑红楼、图书馆、逸夫人文馆、机械工程系楼、主教学楼风格均各成体系(图4),原有的历史建筑本身虽然得到了保护,但其周边建筑却并没有显示出对历史建筑应有的尊重,难以形成连续的环境心理体验,缺乏整体感。对于已建建筑,如条件允许,可做立面改造。对于校园历史建筑,应确保和强化其作为空间核心的地位,强化其在校园氛围构成中的作用[12]。而中大校园中的新建建筑基本沿用早期的红砖风格(图5),即便是加入现代建筑,其手法也比较巧妙,如中大北门入口处的岭南堂采用镜面玻璃外墙,反射出周围的绿荫,表达了对环境的尊重。

图4 华工风貌

图5 中大风貌

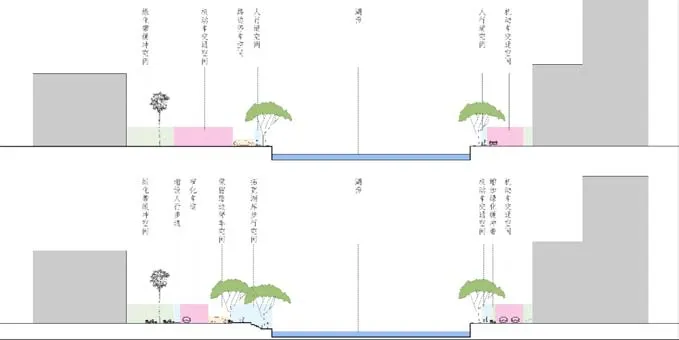

绿化配置是影响景观美感度的重要因素。这一要素在中大被访者评价中排名第二,得分为1.306,华工得分为0.613。中大校园的主要空间中有大面积的草坪与大树冠植物搭配,各院系之间的建筑与景观相互掩映,可近游亦可远观,使得校园室外空间形成疏密有致、层层掩映的组合。而华工校园东西湖的湖岸与步行道高差2 米以上,缺乏近人性,无法为校园氛围的营造提供“处境”④。湖岸现状为停车带,步行道宽度较窄,部分地段甚至无法容纳两股人流并行,削弱了湖岸的景观观赏性。可集中设置停车点,降低其可视性,拓宽堤岸步行尺度,设置水边绿化及亲水广场等,为校园氛围的营造提供场景(图6)。华工校园虽山水兼具,植物品类繁多,但大都为仅可观赏的乔木类植物,缺少可以与之互动的绿化景观。各个室外空间的景观界面渗透性差,造成空间孤立、属性单一,如笃行楼和1 号楼之间的内部院落,本应该作为学生使用的公共开放场地,却围合成内部院落,缺乏活力。从图书馆走向东湖的校园主干道旁均为陡坡,空间可视度差[13],植物种植较为自由、无规律,缺少主题性。因此其绿化配置可从增加互动景观、增强景观界面的渗透性、突出景观主题等方面进行优化。

图6 华工校园东湖湖岸现状(上)及改造剖面示意(下)

3.3.3 空间吸引力分析

空间吸引力一项华工得分0.355,中大得分0.677。两所学校的得分均处于一般与好之间,证明了上述分析的正确性。进一步分析,在中大和华工的各要素总体排序中,空间联系方便程度、公共服务设施、非机动车环境这三个要素评价得分均较低。中大校园除主入口处车道较宽,进入教学区和生活区的道路均较窄,主轴线两旁的道路不到4 米宽,只能容纳一辆机动车和一辆自行车同时行进,人行道仅1 米宽,且路旁公共座椅等设施不够,交通空间有待改善。华工的南北两区分隔较远,步行时间达半个多小时,华工北区生活的学生需经常往返于主校区和北区之间。若不耐心等待学校公交,则需自己步行或骑自行车,耗时较长,对体力也是一种考验。而学校的公共服务设施、休息设施等明显不够,亦需改进。校园内以车行交通为主,非机动车环境不够安全,具有安全隐患。建议重新规划校园道路,减弱机动车干扰,优化非机动车环境,设置集中停车场等。一套安全高效的车行系统与人行系统仍有待研究。

3.4 结果分析

通过现场调研和问卷调查发现,中大校园使用者整体满意度比华工校园使用者要高,说明中大校园室外空间氛围感更浓厚。通过上述对问卷结果各个角度的分析,得出校园氛围营造的影响因子排序。

3.4.1 校园环境空间实体要素

在空间实体各要素评价排序为:绿化配置、道路遮荫度、道路通畅度、功能布局、步行尺度、非机动车环境安全、公共服务设施。根据调查结果发现,品质高的景观配置、道路遮荫度、道路通畅度等要素在校园氛围的营造当中具有重要的意义,如中大校园中轴线上的宽阔草坪和华工校园中的东西湖。校园使用者对这三者的满意度最高,它们应当成为校园空间氛围营造的保留要点。而非机动车环境和公共服务设施的满意度均排在末尾(图3),应及时优化校园交通系统,完善公共服务设施配套。

3.4.2 校园环境空间虚体要素

空间虚体各要素评价排序为:空间特色、空间舒适度、空间通透度、空间方位感、空间吸引力、空间丰富度、空间联系方便程度。针对中大的问卷结果显示使用者对中大校园的空间丰富度、空间舒适度、空间特色等要素比较满意,对其空间联系方便程度的满意度最低。针对华工的问卷结果显示使用者对校园的空间通透度、空间舒适度、空间方位感等要素较满意,对其空间特色和空间联系方便程度满意度不高。两所校园尺度过大的问题均凸显出来。应加强其校园各个功能区之间的联系,如推行校园内部共享单车或电动车,根据各生活区学生的专业类别就近安排教学课室等。

3.4.3 校园环境心理效应

环境心理效应各要素评价排序为:景观美感度、历史文化氛围、校园环境洁净度、安全度、色彩印象、整体建筑风貌和谐度。校园的景观、历史文化氛围是营造历史校园氛围的关键要素。中大的校园使用者对二者满意度均较高,处于喜欢和非常喜欢之间。华工的校园使用者对景观美感度、历史文化氛围、整体建筑风貌和谐度这三个关键要素满意度处于一般和喜欢之间,应针对性地对其进行改善提升。在历史校园中,对于新建和改建建筑,建议设立相应的建筑风格管理条例,以维持历史校园建筑风貌的整体性。

结语

历史校园的更新通常是局部更新,若操作不当则易损伤校园的历史文脉。建议制定历史校园的保护更新细则,从空间的物质要素和人文要素两个层面对保护和发展策略进行整体把控。通过对文中两个案例的对比分析,发现在历史校园室外空间的更新中需要着重把握以下几点:(1)强化历史校园文化景观作为核心空间的地位,从全局到细节营造历史文化氛围;(2)控制整体建筑风貌,在加建新建筑时注重保持建筑景观风貌的统一性;(3)延续室外空间的公共性与连续性,不要让新建筑损害室外空间的公共属性;(4)及时优化校园交通系统,完善公共服务设施配套,以缓解校园尺度过大带来的交通问题。

不同的历史校园、当下时空中对其校园氛围的形成起削弱作用的要素均不同。如何引导历史校园进行良性更新?以历史文化氛围为基底,以使用者为主体,及时引入符合当下时空需求的管理方式和生活配套设施。在保持历史氛围的同时进行渐进更新,或是历史校园更新的一种思路。

图表来源:

所有图片表格均为作者自绘自摄

注释:

①斯蒂文·霍尔的《锚》《交织》《感知的问题:建筑现象学》和彼得·卒姆托的《思考建筑》和《建筑氛围》等书籍及两位建筑师的设计作品从理论和实践对如何创造建筑氛围分别作出回答。

②依据尤哈尼·帕拉斯玛的《肌肤之目:建筑的感官》,他对西方以视觉为中心的建筑及其他艺术进行反思,并指出建筑中的感知应该是包含视觉、触觉、听觉、味觉等在内的身体全方位的感知。

③根据华工调查问卷的统计结果显示,对于不同生活时长的学生,其校园评价的相关影响因素也显示出很大的不同。

④依据杨舢的《氛围的原理与建筑氛围的构建》,处境又可称情境,它们是事态(是某物,完全地或以某种方式)程序(应该是或可能是某物)、问题(是否是某物)三方面含义构成的整体、混沌、繁杂的意蕴,可以以任意方式将事物整体聚合起来,处境联系着人和其所处环境。