空间句法视角下顺德清晖园私园“公园化”后转型之路探析

文/卜晓凡 华南理工大学设计学院 硕士研究生

梁明捷 华南理工大学设计学院 副院长 博士生导师(通讯作者)

引言

顺德清晖园是岭南四大名园之一,前身为黄氏花园,经历过两次较大的整合扩建后成为如今样貌。第一次发生在20 世纪50 年代末期,广东省政府受捐清晖园后进行了修复,把左邻的楚香园、右邻的广大园等整合而成一个园林,基本恢复了当年黄氏花园的范围;后又于1984年加建了一座园林式酒楼(楚香楼)[1],主要用于接待领导和外宾。另一次空间整合发生在1996 年,政府对古迹进行了修缮,同时新增北园等景区,以形成规模推向社会,打造成为一座岭南传统风格的城市公共庭院[2],笔者有幸参与主持其扩建工程的设计与施工。时过境迁,清晖园经历了从私家园林到公共园林的转变,而清晖园这一私园“公园化”的过程,也体现了对传统岭南园林的保护、继承与发扬。文章将采用定量分析方法,运用空间句法软件,根据统计数据和数学模型对不同历史阶段清晖园的园林空间进行量化分析,以此探讨城市化背景下私家园林的转型之路,为实现岭南私园的完好保护、准确继承和高度发扬提供理论依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

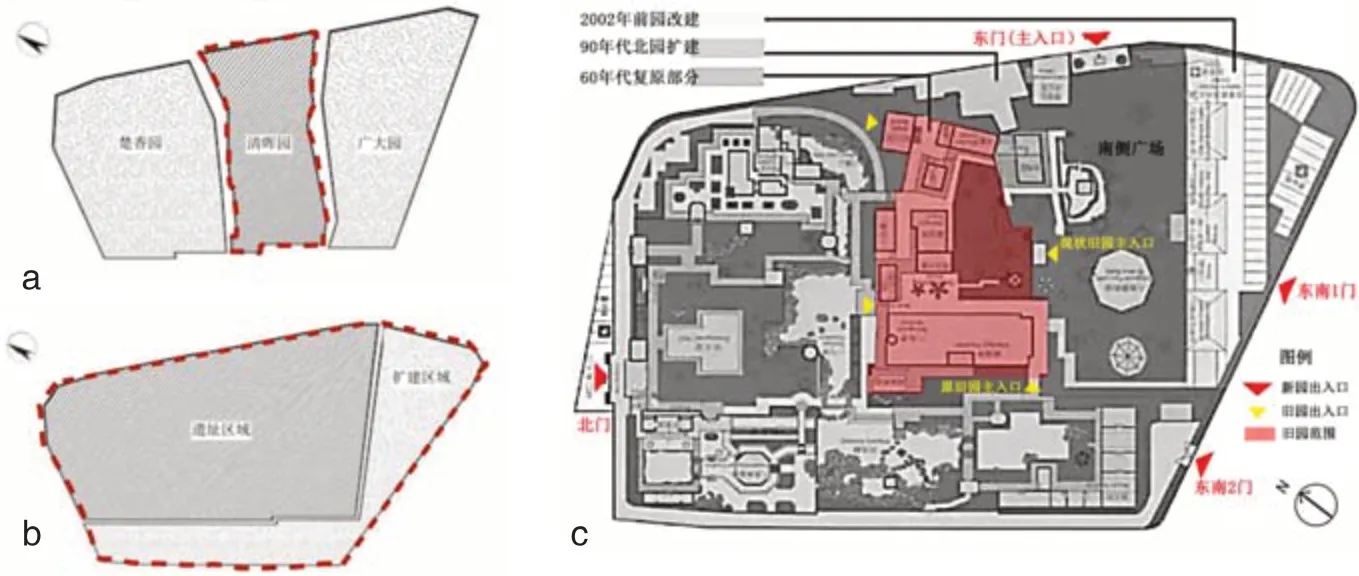

前期的数据处理需要以原始测绘平面图为基础,用CAD 软件对其进行再处理后导入到空间句法(Depthmap)软件进行运算。本文所探讨的基础平面范围一是1959 年合并前的清晖园故园,占地6600 平方米(图1a 所示红线范围);二是1996 年扩建后至今的现状清晖园,占地22000 平方米(图1b 所示红线范围)。在文章中为便于区分,统一称呼前者为清晖园旧园,后者为清晖园新园。

图1 清晖园合并及扩建图示(图a 60 年代合并前平面示意图,图b 90 年代扩建后平面示意图,图c 现状清晖园平面图)

1.2 研究方法

文章以比尔·希列尔(Bill Hillier)于1970年提出的空间句法理论[3]为依托,以清晖园测绘平面为基础,运用空间句法软件计算不同历史阶段清晖园的空间整合度、空间连接度、可视度以及可行度。

首先,在空间整合度的计算中,实际的园林空间需要先进行转译,处理为凸空间系统。比如新园的东门入口广场,在转译时需要将凹陷的空间拆分处理为多块凸多边形空间系统。此外,因为本文主要探讨园林空间而非室内,只需考虑园林所在的首层平面的整合度,因此多层建筑,比如旧园船厅(小姐楼)、新园元宝亭等二层建筑都视作一个整体凸空间参与计算。

二是可视度与连接度的运算。因为二者的前期平面处理方法一致,且运算结果可以得到相似结论,因此放在同一小节进行讨论。由于空间句法软件对于所有线段都默认为不透明的实体墙参与运算,因此绘制时需以160 厘米(成人平均视线高度)作为基准高度[4],剔除低于160 厘米的墙体、假山、亭与廊的柱体、植物等实体,某些高于160 厘米的要素,比如空隙大、不造成视线遮挡的植物以及门窗、洞口等也需要被排除在外。

三是可行度的运算,在进行可行层绘制时,由于需表明人可穿行到达的所有区域,包括内部建筑空间及外部游赏空间,因此需具体绘制出建筑墙体、围栏、假山石、大树(树干)、绿化种植、水域等阻碍人行路线的实体[4]。文章以400毫米高度为基准设立可行层。当可视度、连接度和可行度平面图处理完成后,还需要在空间句法软件中设置方格网对分析区域进行覆盖。网格大小根据人流量来设置,一般单股人流量大小为750 ~1000 毫米,因此面积较小的清晖园旧园网格设置大小为800 毫米,面积较大的清晖园新园网格设置大小为1000 毫米。最后对所得数据及图表进行对比分析,得出结论。

2 运算结果分析

2.1 整合度分析

整合度用于测量某一空间在系统内的可达性,整合度愈高的空间,到达园林中其他所有空间愈方便,是园中的核心区域[5]。

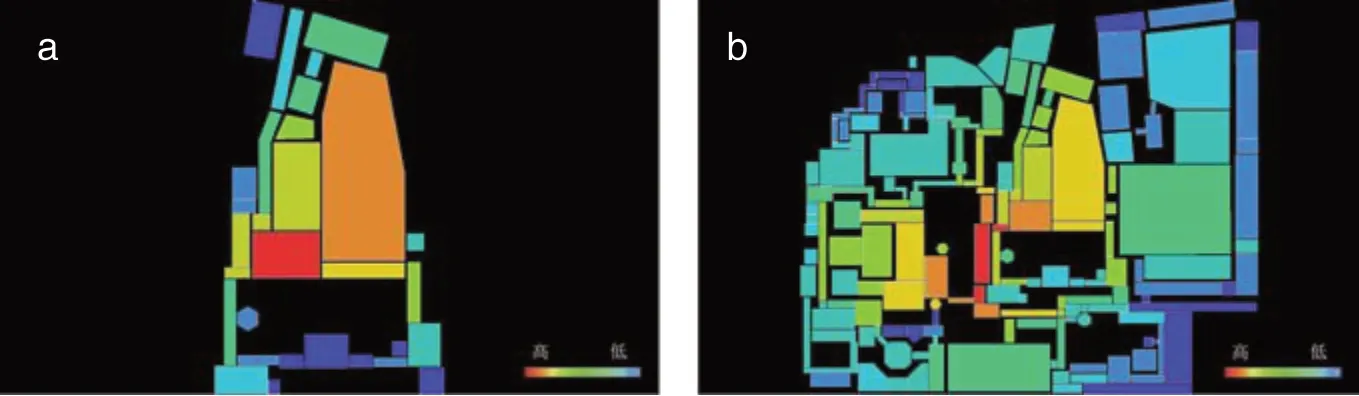

从图2 可知,旧园中惜阴书屋西侧空地整合度最高,而新园中整合度最高的部分主要分布在罗汉池南部。从二者的整合度数值(Integration [HH])大小上来比较,旧园最大整合度数值为1.41,平均值为0.86;新园最大值为0.86,平均值为0.57。虽然旧园的总体整合度偏高,但处于中间偏高数值段的空间较少,大部分空间整合度偏低,而新园由高到低在各个整合度数值阶段分布空间较为均匀。这说明旧园的空间功能更加单一,而新园由于其功能更加多样,空间更为复杂,因此空间之间的连接更加灵活,动线更为多变。

表1 清晖园旧园和新园空间句法运算结果

图2 整合度分析图表(图a 旧园整合度分析图、图b 新园整合度分析图)

究其原因,简单的传统院落空间满足不了现代公园的空间布局。为此,清晖园新园在旧址资料不全的情况下,以余荫山房、可园、梁园为蓝本,在旧园的基础上新增了多个院落,组成集景式的院落布局。其以旧园为中心,围绕布置有东门入口广场、读云轩、凤来峰、沐英涧、状元堂、留芬阁六组空间,各个分区之间相对独立,穿插相连在整个清晖园中形成“园中园”格局,将景观系统渗入新园的每个地方。

2.2 空间连接度和可视度分析

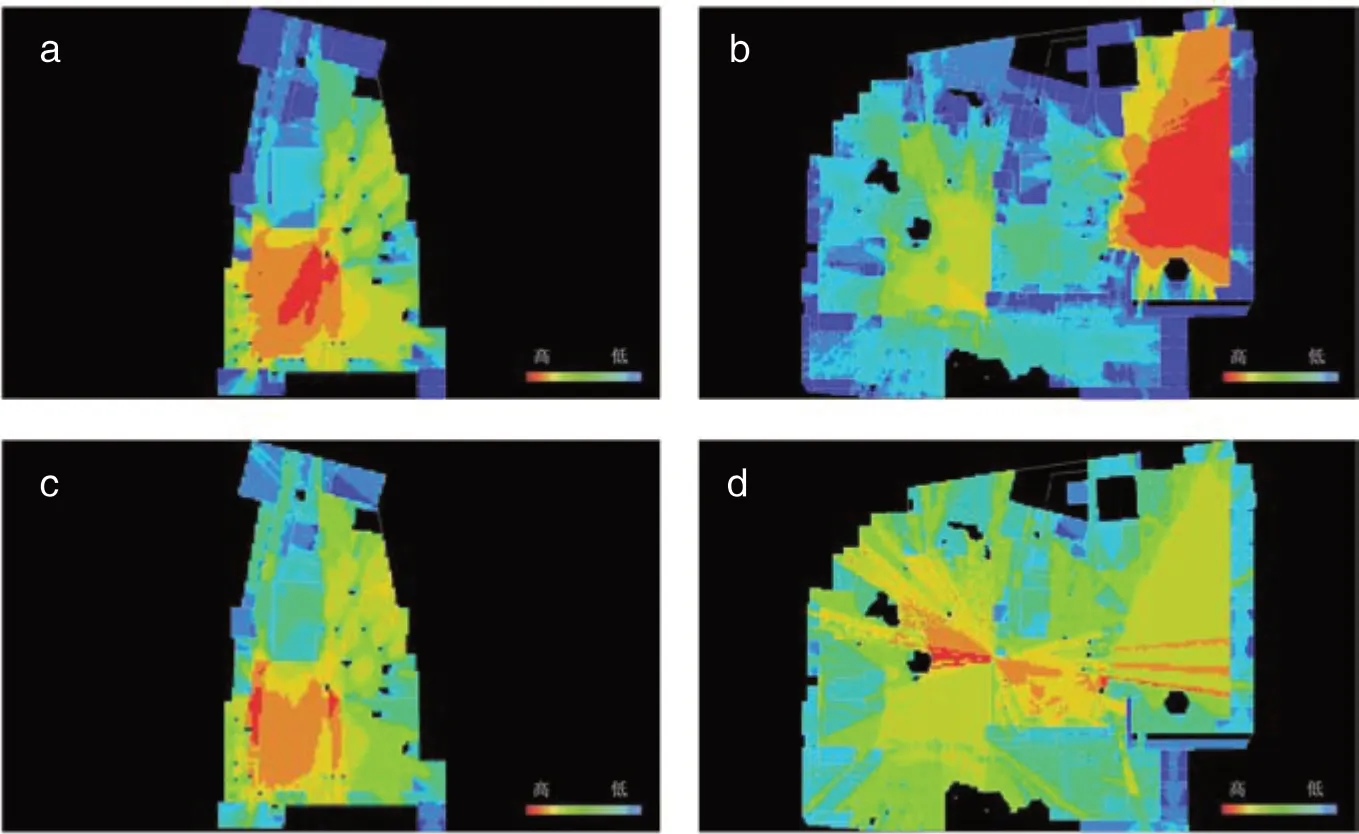

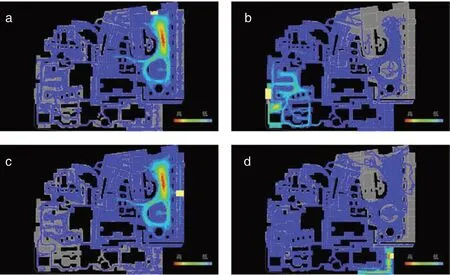

从空间连接度对比上来看,清晖园旧园相较于新园偏低。并且由图3 可得,旧园连接度较高的位置位于西侧水庭,新园连接度最高的区域集中在其南侧广场。更高的连接度表明这一区域具有更高的开放性,并与周围其他空间的连接性较好,而连接度越低说明这一空间的私密性越强。究其原因,新园南侧广场作为主要入口空间,承担了游客集散、售票等公共功能,对于大尺度空间需求较为强烈,而旧园仅作为私人居住使用,更注重环境的私密性。从可视度来看,清晖园旧园和新园可视度高的区域分别位于西侧水庭和状元堂前庭的罗汉池,都集中在园林中靠近水域的位置。可视度越高的区域越容易吸引视线的关注;反之,可视度越低的区域越难以被看到。这说明二者在布局上十分相似,采用的处理方式均为建筑绕庭的形式。清晖园旧园在布局上分为三个部分,从西南角入口处进入,依次是水庭、平庭和宅院[6],西边水庭布局属聚合式理水,建筑以水为中心,绕池而建。而新园也同样使用了建筑绕庭的处理方式,将整个园区用折墙分隔成不同庭院,各个小院的建筑都沿墙布置,中间是开阔的水域或广场,并点缀假山花池等园林小品,形成互相渗透的园林空间[7]。

图3 连接度、可视度分析图(图a 旧园连接度分析图,图b 新园接度分析图,图c 旧园可视度分析图,图d 新园可视度分析图)

2.3 可行度分析

从可行度上来看,清晖园旧园的可行度平均值远大于新园。从位置上来分析,水庭东侧和真砚斋堂前是旧园可行度最高的区域(图4a),而新园可行度最高的区域位于由东门进入的南侧广场(图4b)。可见,旧园在主要建筑部分达到了较高可行度,而新园可行度高的位置则是在入口处。据分析,这是由于公共园林人流量更大。此外,还有基于消防等因素的考虑,所以入口处需要较高的通行程度。而旧园作为私家园林,其所需要具备的主要功能不同,因此人流群聚最多的位置是在主要建筑部分。这也从侧面反映了二者园林性质和服务对象的不同。清晖园旧园作为私家园林,主要是为园主服务,以起居、会友宴请、观景等为主要功能,文人特质和私密性较强;而公园为大众服务,需承担展览演出、教育研究等公共职能,因此更具有开放性、交互性和可经营性。

图4 可行度分析图(图a 清晖园旧园,图b 清晖园新园)

清晖园私园“公园化”前后最大区别之一是入口位置的改变。旧园入口位于庭园东南角,新园建成后改为由南侧广场入口进园,从旧入口入园的可行度平均值为126.49,从新入口入园的可行度平均值为115.99,二者差别不大。但新园除了该主要入口之外,还保留了旧园原东南角入口、船厅西侧入口,并打通了笔生花馆与新园半弧形回廊的连接庭院(图1c)。在全部出入口开放的情况下,新园整体的可行度较旧园更高。此外,如果从原入口进入园区,可行度最高的位置位于水庭周边,修改入口位置后,可行度最高的位置变成了主要建筑的前庭,并且原本难以到达的小蓬莱区域的可行度得到了提高。这说明入口位置的更改不仅造成了游园动线的变化,还使得各区域的人流分布更加均匀,游客更容易游览至园区的各个角落。

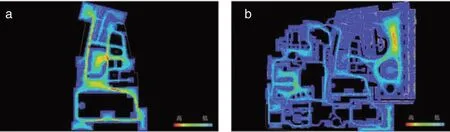

清晖园扩建后,从现状平面上看,新园的主要入口一共有四个(图1c)。原东门作为新园设计的主入口,其直接连通南侧广场,而北门则是新园设计的次入口,呈现出“先抑后扬”的空间序列。此外,还有东南一门、二门入口。其中,从图5c 可知,游人从东南一门进入,不太容易到达园区西北角。根据空间句法软件运算数据得出,虽然从北门进入的可行度是最高的,但从图像分布上来看(图5a,图5b),从东门进入的人流在整个园区分布最广泛。这说明从东门进入更容易到达位于园林中部的旧园及其他各个景点,从北门进入的游客更容易流连于状元堂、沐英涧等西北角区域(图5b),从东南二门进入的游客则多会停留在西南角展厅(图5d),容易忽略东南部景区。

图5 新园不同入口进入的可行度分析图(图a 东门可行度分析图,图b 北门可行度分析图,图c 东南一门可行度分析图,图d 东南二门可行度分析图)

综上所述,为使游客更容易到达中部旧园,从东门或东南一门进入是最佳选择。而清晖园新园的最主要出入口便设置在东门,这一空间序列最能够方便游客到达清晖园的各个区域。

3 空间异同对比分析

清晖园几经变迁,最终完成了从私家园林到城市公园的转变,从史料及空间句法软件的运算结果中,可以得到如下分析。

首先,在空间尺度上,现有清晖园面积远远大于旧园。继20 世纪50 年代末合并楚香园、广大园后,90 年代又新增了东门入口广场等适合人流群聚的大尺度空间。改建后的新园具有更大的开放性,承担了游客集散、售票等公共职能,具有可经营性和交互性,符合人们对现代公园的使用要求。

第二,新园在整体布局上延续了旧园的空间序列。二者都分为三个主要部分。清晖园新园分为南部广场、中部故园和北部新园三个部分;旧园则依次是水庭、平庭和宅院[6]。此外,二者都采用了建筑绕庭的布局方法。二者不同之处是功能上的改变,由于简单的传统院落空间满足不了现代公园的功能需要,因此,新园空间较旧园更为复杂,一共分布了六组合院空间形成了“园中有园”的集景园格局变化,各院之间联系紧密却又保持相对独立,空间之间的连接更加多样,动线变化更加复杂。

第三,在游览动线上,二者的处理方式也有相似之处,都是由疏转密。旧园入口开门见山,一进入着眼便是阔池树高的方形水庭,往后层层收缩。同时,新园的开阔性则更胜一筹,入口广场极具开放性,与中部旧园形成了明显的旷奥对比,加强了游人从开阔空间进入园区中部由疏转密的空间体验,更容易给游客带来极致的视觉对比。同时,新园的入口数量明显多于旧园,旧园仅一处入口,游览的路径形式较为单一,而新园从不同入口进入均能给游人带来不同的参观体验。此外,旧园的入口位置更改使得各区域的人流分布更加均匀,游客更容易游览至园区的各个角落。

据分析,二者产生差异的根源在于其社会属性的不同。清晖园旧园为私有化的园林,其所被赋予的精神价值在于庇护后代,主要功能在于起居、会友、观景等,对私密性的要求更高。而新园作为国有性质的公共园林和我国传统文化的载体,更需要满足大众的功能要求,符合人民的精神需求,具有一定的社会公共价值。

从清晖园新旧园的对比研究中可以看到,现代岭南公共园林空间不仅继承了传统岭南私家园林的优秀物质和精神文化,更在此基础上不断创新,使园林空间更适应大众和现代社会需求,在保护的基础上把一个纯粹的园林功能提升到文化发展的高度[2]。在布局上延续故园的总体格局,并采用建筑绕庭的聚合式理水方式,完美顺应了粤中地区的亚热带季风性湿热气候[7]。但由于二者社会性质和使用功能的差异,不同于私密性强的传统岭南园林,现代公共园林空间在游园体验和经济价值方面也做到了更大众化、更具交互性和可经营性,成为“在传承中创新,在创新中发展”的典范。

结语

综上所述,本文在前人对清晖园研究资料的基础上,使用空间句法软件对二者的空间整合度、空间连接度、可视度和可行度进行了定量对比分析,以此为基础从空间层面讨论了不同历史阶段清晖园功能布局和人流动线上的异同,并探讨了城市化的背景下私家园林的转型之路,分析总结出现代园林在古典园林造园手法上的嬗变与传承,从而实现岭南私园的完好保护、准确继承和高度发扬。本文研究的未来展望在于,目前仅从平面空间层面进行分析,而垂直空间、建筑装饰风格、材料选择以及植物配置等的异同尚未有所涉猎,有待日后进一步深入研究。

图表来源:

表1:作者自绘

图1a、图1b:参考文献[8]

图1c:作者根据参考文献[2]改绘图2—图5:作者自绘