后疫情时代的公共艺术空间转向与机遇

文/温 洋 大连理工大学 教 授

孙 强 大连理工大学 硕士研究生

引言

基于现实空间的公共行为需要满足疫情防控的需求。艺术工作者需要寻求其他的方式来满足艺术的公共性需求,于是,用网络空间替代现实空间成为了一种选择。例如,在疫情期间,国内各高校、艺术组织、美术馆等纷纷选择了以线上展览替代线下展览的形式。所以,在避免疫情传播风险的前提下,网络公共空间为艺术提供了良好的交互环境,也为公共艺术提供了新的机遇。

网络媒介自身经历了长足的发展,形成了多样化的网络公共空间样式和庞大的用户群体。同时,基于计算机和网络媒介的艺术创作方式逐渐成熟且多样化,这些都为网络空间中的公共艺术奠定了良好的基础。但是,网络空间区别于现实空间,具有一定的特殊性,会对公共艺术产生影响。所以,网络空间中的公共艺术可以成为一种新的公共艺术研究和发展的方向。

1 公共艺术的空间转向

1.1 由现实空间到网络空间

后疫情时代,网络公共空间中公共艺术的运用可以满足公共艺术需求,避免疫情传播的风险,同时也是虚拟化交互的发展趋势。

疫情带来的危机,深刻地影响了公众社会交互的方式和内容。为避免病毒的传播可能,公众尽量避免前往人群密集的公共场所,减少了社交群体活动。这种疫情防控的需要使公共空间中的行为饱和度和使用频次大幅度降低,避免了疫情的扩散。与此同时,公众对于网络空间的使用频次大幅增长,网络媒介对公众生活的介入也逐渐扩大。由此可见,在后疫情时代,基于网络媒介的生活与交互可以在一定程度上减少疫情传播的风险,并且使公众的生活方式更加丰富且多样化。

对于公共艺术而言,公共空间的使用情况与公众的交互行为会对公共艺术造成直接影响。在后疫情时代,公共艺术需要寻求一种既可以符合疫情时代的新平台,又可以延伸至网络,满足网络空间中的艺术交互与共享发展需求。所以,网络空间可以作为一个新的艺术发展空间,弥补现实空间中艺术的公共性与交互性被迫减弱的现象。基于网络空间进行艺术创作成为了一种新的可能。

1.2 网络公共空间的优势

基于网络空间进行的公共艺术创作具有一定的优势,主要体现在以下几点:

(1)疫情防控优势,迎合时代社会环境的变化。基于网络媒介产生的公共空间是虚拟的,在虚拟公共空间中进行群体交互、共享等艺术活动,避免了现实中的限制和风险。

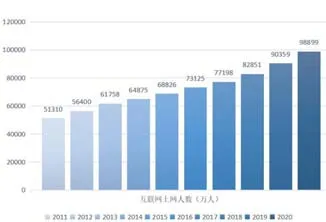

(2)适用人群更开放、更多元的趋势。网络空间的用户数量庞大且逐年增长,为公共艺术交流、互动提供了庞大的基础。根据国家统计局公布的数据,2020年我国互联网上网人数约为9.8亿,近十年增长了约98%(表1)。庞大的用户数量与稳定的增长趋势,为网络空间中的公共艺术奠定了良好的群众基础。

表1 我国互联网上网人数统计图(图表来源:作者自绘)

(3)网络公共空间形式多样。目前,可以通过技术手段创建虚拟现实空间,例如疫情期间出现的虚拟展厅。并且,网络公共空间不仅仅是对现实空间的虚拟化,基于网络媒介而诞生的带有公共属性的空间也可以作为公共空间来使用,如直播间、游戏、论坛、短视频平台等。这种多样化的网络公共空间形式为公共艺术的发展提供了多样化的空间基础。

(4)网络艺术创作手段与交互形式多样。首先,基于计算机媒介的数字艺术创作方式可以作为网络空间中公共艺术的创作手段;其次,基于网络媒介产生的交互方式使公共艺术的交互方式更加多样,如直播、视频会议、游戏等。

综上所述,对于公共艺术而言,网络空间的优势在于避免疫情扩散、拥有大量用户基础、空间形式多样、创作手段与交互形式多样。这些优势使公共艺术在网络空间中具有存在的可能性。

1.3 网络公共空间的独特性

网络公共空间具有一定的特殊性质,主要体现在其空间特征及其引起的交互心理。

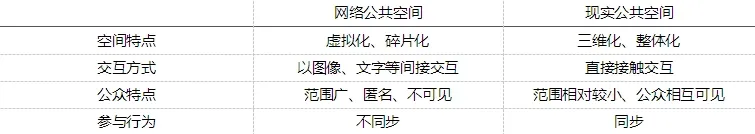

在空间特征上,本文从公共艺术的角度出发,以空间特点、交互方式、受众特点和参与行为四个方面来对比网络公共空间与现实公共空间的区别(表2)。(1)网络公共空间具有虚拟化和碎片化的特点;(2)网络公共空间的公共艺术交互方式是通过图像、文字等形式进行间接交互,而现实公共空间中的交互方式是直接接触交互;(3)网络公共空间中的受众范围更广,具有全球化特征,并且网络空间中的公众具有匿名性和不可见性的特点;(4)网络公共空间中的公共艺术参与行为是不同步的。基于网络媒介的图像传播方式与数据存储功能,在网络公共空间中,不同时段发生的公共艺术参与行为都会被记录下来。而现实空间中的公共艺术参与行为,在未经过记录的情况下,后参与者便无法看到之前的参与行为。

表2 网络公共空间与现实公共空间对比图(表格来源:作者自绘)

网络公共空间的独特性还体现在公众的交互心理上。网络空间不同于现实空间,公众在参与公共艺术时会受到网络空间中的特殊心理状态影响,产生与现实空间不同的交互行为。美国网络心理学家约翰·R·苏勒尔在其著作《赛博人——数字时代我们如何思考、行动和社交》中提出了网络去抑制效应①,并总结了其形成的原因。网络去抑制效应主要描述了网络空间将人从现实中解离出来,减少了现实空间的限制,同时弱化了现实公共关系中的行为方式规律。这种去抑制效应,会使网络空间中的公众更加倾向于以个人情感作为交互行为的准则。产生网络去抑制效应的主要因素分别是:分裂性匿名、不可见性、不同步性、自我投射、分裂性想象、弱化地位与权威等。含义概括如下:

分裂性匿名:指的是网络空间的匿名规则,使人的身份在网络空间中不易识别,从而易导致自我身份的分裂,不必为分裂的自我承担责任,产生去抑制效应。

不可见性:受媒介的影响,网络空间中的交互信息以图像、文字等方式传播,公众之间具有不可见性。不可见性主要体现在缺少了眼神、表情等交流信息,使人在网络空间中减少了被他人观察的抑制效应,产生去抑制。

不同步性:即网络空间中发生的交互行为不是实时互动,存在反馈延迟。所以公众可以针对不同时间段的事物进行交互行为。

自我投射:网络空间中的信息具有碎片化的特点,公众根据网络空间中的有限信息,以自我为中心进行投射,这种投射取决于对方表达的信息和自己的经验、期待等。

分裂性想象:即将现实世界与网络世界完全解离。两个世界中的身份、责任、需求、规则等互不适用且完全分离。

弱化地位与权威:即现实世界中的地位与权威在网络空间中无法被体现出来,营造出一种平等的交互环境。

网络去抑制效应是一把“双刃剑”,可以使网络空间中的交互更加开放,但同时也容易产生精神宣泄。产生网络去抑制效应的主要因素可分为两类,一类是空间因素,另一类则是受空间因素影响而产生的特殊心理因素。其中,空间因素是造成网络去抑制效应的重要因素。分裂性匿名、不可见性、不同步性均由网络媒介的特点及网络空间特征直接造成,并且导致了自我投射、分裂性想象等心理因素。由此可见,网络去抑制效应是受到网络空间的空间特征影响而产生的。

网络公共空间中的独特性在于其空间特征与交互心理。所以,在研究网络空间中的公共艺术时,应着重考量网络公共空间的两个独特性。公共空间是公共艺术产生的基础之一,并且公共艺术具有公共性与交互性的特征,所以网络公共空间的空间特征与交互心理也会影响网络公共艺术的产生。当公共艺术拓展到网络公共空间的时候,会出现一些与传统截然不同的表现。

2 公共艺术的机遇与作用

2.1 公共艺术的转变

公共艺术有了新的机遇,体现在两个转变。首先,公共艺术可以进行空间转变。后疫情时代,公共艺术的创作空间可以由现实公共空间转向网络公共空间。原因如下:网络科技手段的进步与艺术工作者的不断尝试,艺术已经可以拓展至网络空间中寻求发展;网络空间中的公共性与交互性不断增强;网民数量与公众网络生活时间的不断递增;网络空间具有的独特优势,为公共艺术的空间转变提供了基础。

其次,公共艺术会受到所在空间介质与交互环境的影响,因此,网络空间中的公共艺术会发生自我转变。网络公共空间具有其独特性质,会对公共艺术的表现方式造成影响,可以使公共艺术发展出现更多元、更新颖的创作方式;受网络去抑制效应的影响,公众在网络空间中的交互行为与心理具有独特性,所以网络空间中的公共艺术交互方式可能出现与传统不同的样式。

2.2 网络公共艺术的作用

公共艺术可以满足公众的文化、精神、审美等需求,并且不同空间中的公共艺术往往具有不同的独特作用。在网络空间中的公共艺术展现出区别于传统的作用。在后疫情时代,公共交互行为的减少和变化可以在网络空间中得到弥补,网络空间中的公共艺术可以减少病毒传播的可能;基于传统的传播、交互、共享、美育等公共艺术功能可以深入到网络空间中,满足公众网络生活中日益增长的精神文化需求;在时代推进下,网络空间中的公共艺术更加适合载体平台的发展和变化。

结语

在后疫情时代,基于现实空间中的公共艺术在交互方面出现局限性,需要根据时代文化与社会环境的变化寻求新的发展方式。网络媒介的形式多样化、公众网络生活时间占比日益增多,这些都为网络空间中公共艺术的产生提供了前提条件。网络空间具有独特性,公共艺术会受到这种独特空间介质的影响,产生更加多元和新颖的创作方式。同时,网络去抑制效应也会对公共艺术的交互产生影响,衍生出不同于传统公共艺术的交互方式。基于网络的公共艺术具有独特作用,既可以避免病毒传播,也能满足公众日益增长的网络精神文化需求。因此,公共艺术在网络空间中的再生与发展或将成为未来网络艺术表现的一种重要语言。

注释:

①美国网络心理学家、网络心理学学科奠基人约翰·R·苏勒尔在其著作《赛博人——数字时代我们如何思考、行动和社交》中提出了网络去抑制效应,并分析了产生网络去抑制效应的成因,主要为:分裂性匿名、不可见性、不同步性、自我投射、分裂性想象、弱化地位与权威。