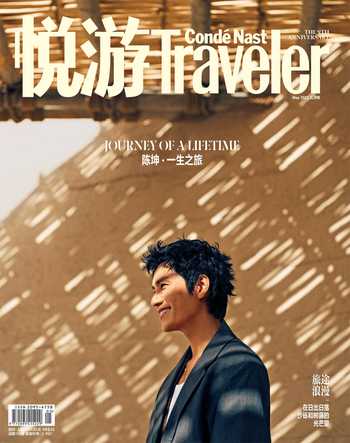

陈坤·一生之旅

刘烨

在敦煌,总会陷在一种茫然中。

面对如此不可思议而未知的庄严与华美,太多故事与带着故事前来的我们在时光中交错,也在虚虚实实的时态之中投入一种玄秘的仪式,那是一种沉湎之后的向往。

陈坤从丽江来到敦煌,前一晚在兰州转机时,在机场停留了六个小时,抵达东驿敦煌酒店,已是深夜。

“乌灯黑火的夜里,我们显得有些手忙脚乱,但还是有些兴奋,终于又回到敦煌了。”车子开进酒店的时候,门口的栏杆很自然地就打开了,余光中忽然扫到一个人影。“他站在那里,在入口一方凸起的沙堆旁,一个人安安静静地操作手动的闸口。”

“也许他工作的位置可以一直望见满天的繁星。”

思绪回到2014年的盛夏,进入第四年的“行走的力量”来到敦煌。从戈壁滩、盐碱地到雅丹地貌等各种地形的无人区,陈坤和参与项目的伙伴们在气温高达四五十摄氏度的沙漠中行走了六日。

自“行走”的概念在陈坤脑海中萌生,西北之行就像一团从未熄灭的焰火,唐玄奘曾经走过的“朝圣之路”孤苦而艰辛,却始终让人憧憬。“那一趟来到敦煌,一心只想着完成徒步,我甚至没有去过莫高窟。”

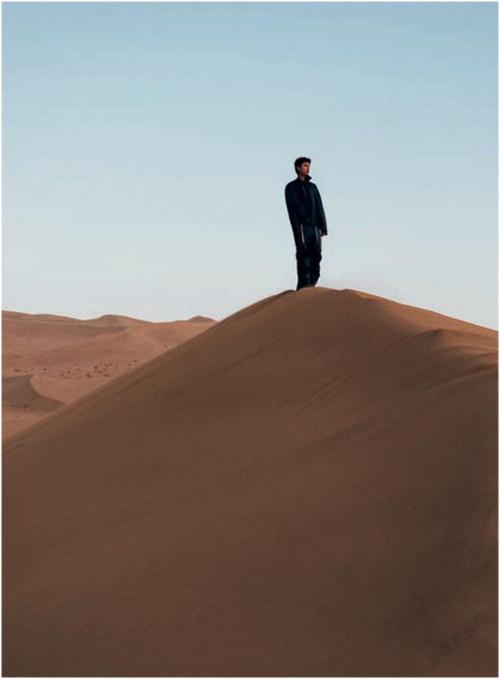

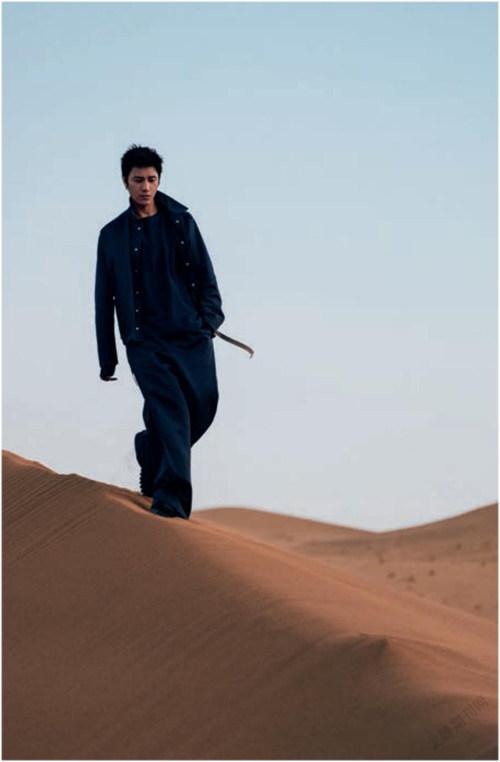

他们在茫茫沙海中埋头前行,白日的阳光直接从头顶照射下来,一片荒漠之中,每个人径直向前,但不管如何努力,前方好像永远重复着相同的场景:沙漠没有变化,地平线也没有变化,视线可及永无止境。

终于,一片大棚的出现打破了大家的沉默,每个人可以分得一片西瓜,一股甘甜涌入嘴里,仍然是一阵沉默。“在那一刻,我意识到自己的渺小与无助,像是一种情不自禁的本能,没有什么刻意要说的、要做的了。”

“也是透过那一口西瓜的甜润,我感受到了一股巨大的、恒定的回响,亿万年来,它的能量从未远离。”

第二日,陈坤再次回到东驿敦煌酒店的入口,他停了一会儿,凝视一处被胡杨林和建筑群环绕的沙丘,“走近看,沙子细细的,始终保持了自然的美感,可如果不是负责打理沙包的伯伯告知,我绝不会想到原来一直有人在这里守着它,在起风与扬沙之后,帮助沙包回到原本的样子。”

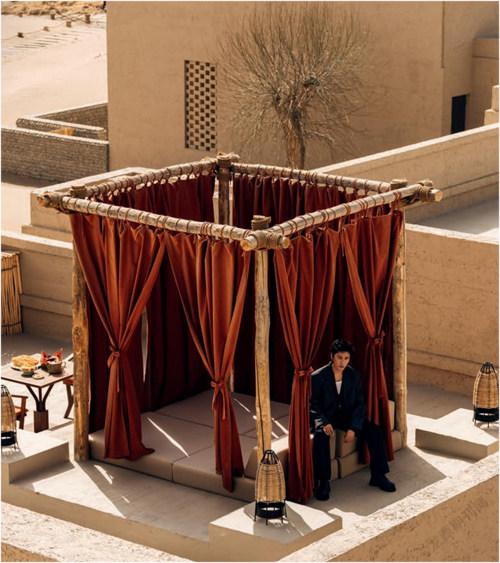

东驿敦煌酒店在选址时,出发点是被颂扬的奇迹与遗产,设计师借鉴敦煌“土墙”“晒房”等传统西北民居的形制,夯土建筑工艺以当地生产的泥坯筑成,建筑犹如天然生成于大自然中,大自然的部分亦进入土地构建的设想里,似是回应千年的风雅。

“你看,连沙漠里人为的痕迹都是完全自然的、平整的,很浪漫,对吧?”

恒定似是敦煌的常态,但也只有来到敦煌,真正进入恒定的敦煌时间,才知道沙子可以有这么多形态。胡杨深处,是世界文明的绵长召唤,亦是生命的另一处落点。

陈坤向来乐意带着轻松的姿态探寻一座城市,他不喜欢按图索骥地参观景点,那样会抹去探索途中的“未知”,所以他怀揣与之相联的最美好的记忆,欣然进入。

存于敦煌257号洞窟西壁的《鹿王本生图》是整个莫高窟内最完好的连环画式本生故事画。故事讲述佛教创始者释迦牟尼前生所经历的许多故事,它曾在20世纪80年代被上海美术电影制片厂改编成动画片《九色鹿》,九色鹿拥有闪闪发光的鲜艳毛色和洁白如雪的美丽鹿角,它不顾安危施救落水者,却反被出卖,“舍己救人”的九色鹿被视作是释迦牟尼的前生,代表了美丽、善良和正义。

少年陈坤被触动了,看过动画片,他了解到这个故事来自莫高窟的壁画,“当时就萌生了一個念头,一定要去一趟敦煌。”长大后,他再一次从纪录片《敦煌莫高窟:美之全貌》中领略到熠熠生辉的中华文化,震撼之外,增添了一份对美的向往。陈坤确信,风沙飞扬的地方,便是浪漫的开始。“而敦煌的浪漫是一种亘古不变的苍凉,一种天与地之间的宏大,那么美妙,那么珍贵。”

也是在敦煌,由陈坤担任发起人的文化探索纪实节目《闪耀吧!中华文明》杀青。三星堆、兵马俑、莫高窟,辗转城市,驶入沙漠,陈坤走访了华夏文明古迹所在的六座城市,并在忽然之间进入到另一个领域。参与录制之前,陈坤得知了节目将会去到的每一个城市,如果时间允许,他真想在那些地方多住几日。“那么多璀璨的文明沉寂在历史的长河当中,我们不仅一无所知,甚至时常被囚禁在生活中目不暇接的事物里,那些被淹没的东西早该被提及,它们离我太远了。”

时至今日,人人皆知这片沙洲之中记载着人类文明的荣耀。尘土与天空,石块与树根,艺术和岁月,雕刻与时间,成为不可分离的共生者。

但在相当长一段时间里,我们都是那个世界里的“局外人”,“所以我尽量去学习、遇见,随后感受,让自己放松地回到感受这种状态里。”

在这趟旅程中,陈坤更像在感受一种体验,将另一种文化和生活与自己紧紧缠绕。在敦煌的日日夜夜,只需自然地感知,太阳又升高了一些,阳光又向山顶的方向倾斜了,“不用刻意关注,把心放在这里,自然都能感觉到。”

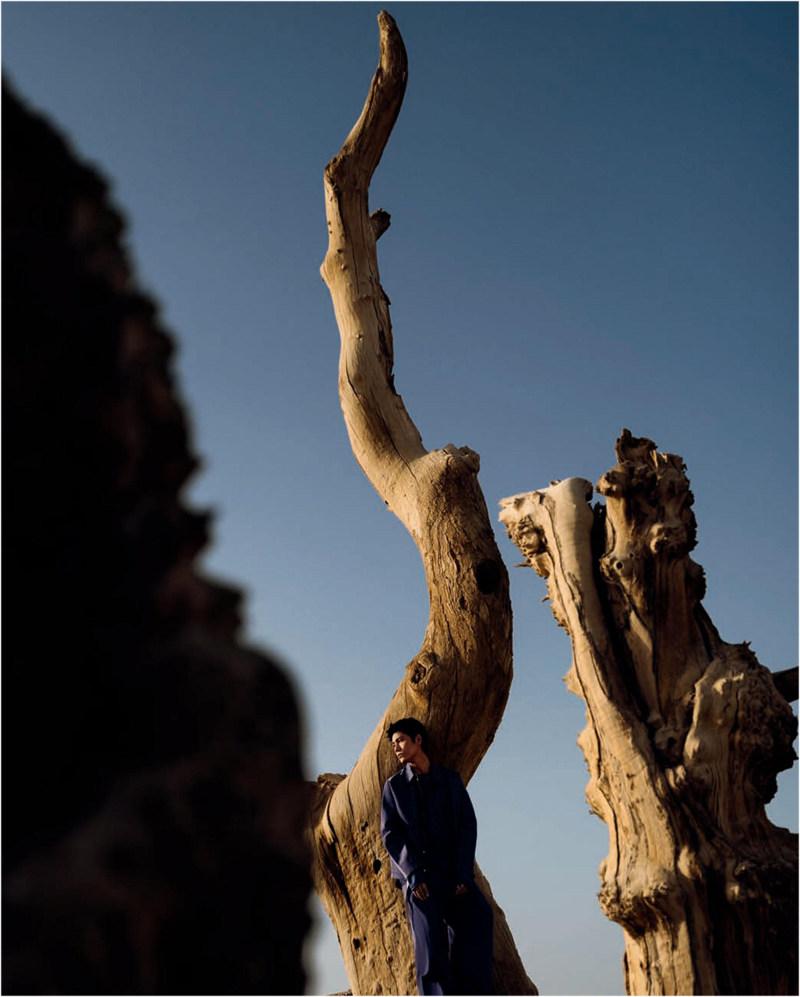

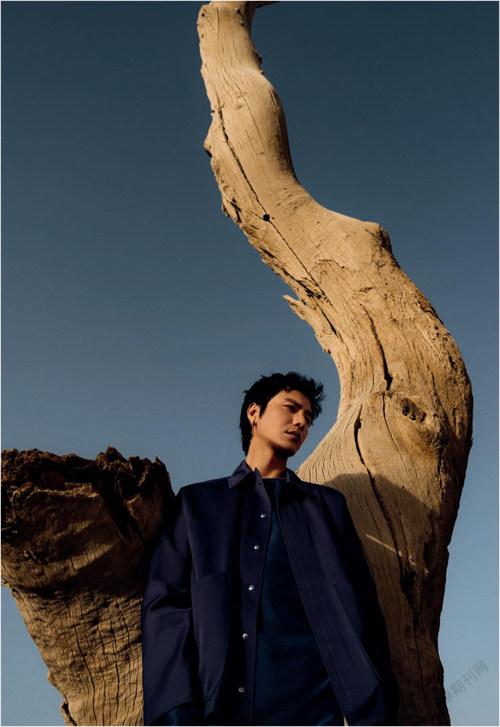

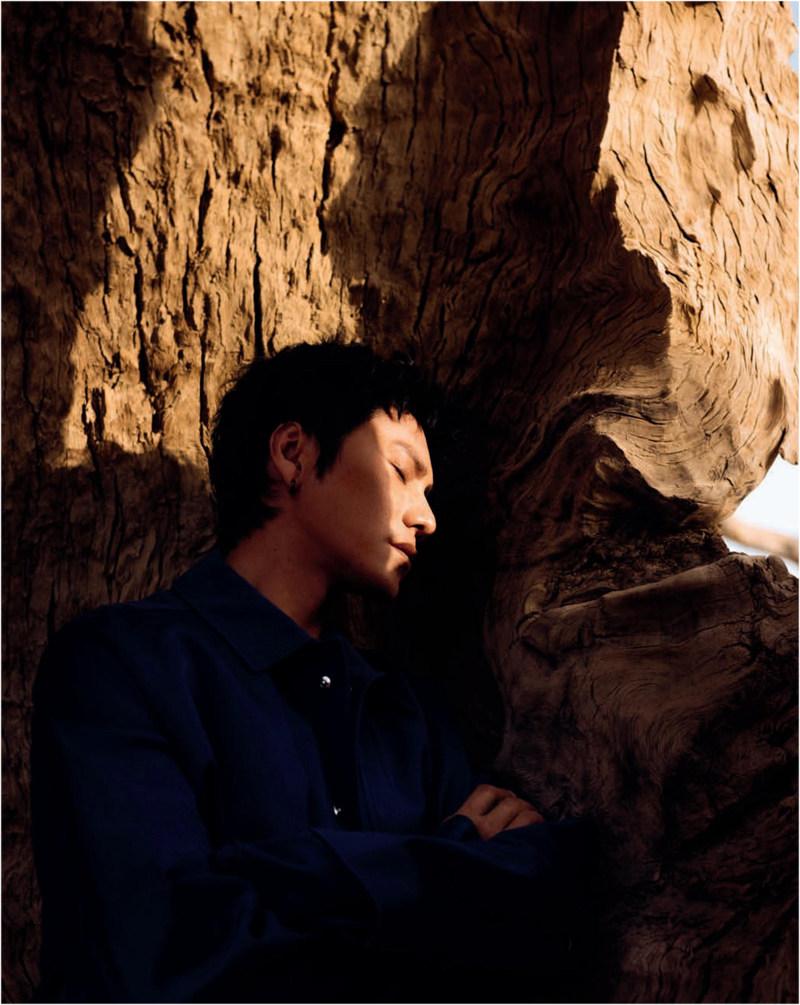

也是带着这样的心境,当车子停在距离东驿敦煌酒店不远处的敦煌文博园时,我们不再以功能的转换区分场所。园内一片高矮不一的胡杨林很显眼,因为年代久远,这些古树有枯有活,有粗有细。千百年来,世人赞美胡杨千年不倒,于风沙之中傲然挺拔,想来,这便是沙漠中的生机,连同这片使后人尊敬的文明一起,在建立与自然的关联之后又与自然生态和平相处。

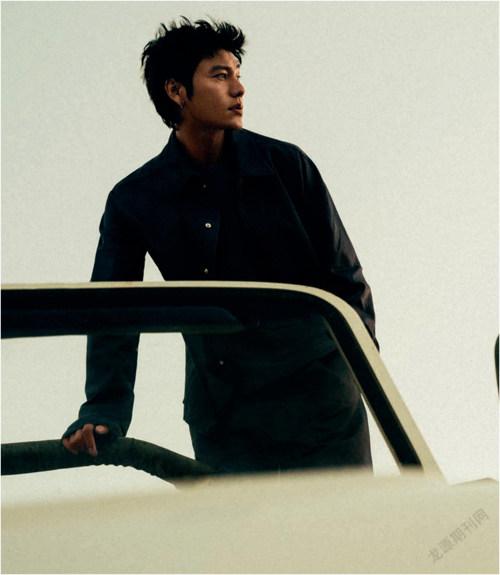

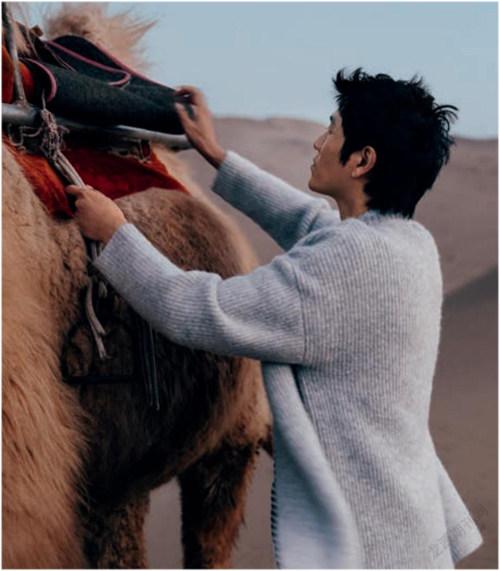

蓝天之下,心情自然也开朗。光线洒向密密麻麻的沙砾,形成无法复制的线和影,色彩的复杂层次也蕴含于细微的差别之中。陈坤牵着骆驼在黄沙的世界里行走,旋风时常伴随,将黄沙高高卷起,打着转在沙漠上飞跑。

也是在这风沙飞扬的大漠里,周围人都感受到了陈坤最松弛的一面。

记忆回到来时经过兰州上空的航班,陈坤从飞行图中看见了陇西,它就在距离兰州不远的东南方向,三国时期,陇西属于魏国,陈恭就潜伏在那,这是陈坤在《风起陇西》中扮演的角色。

“我关在房间里,试图催眠自己,如何理解两国交战,如何理解一名间谍的心理活动,毕竟我之前对 这段历史并不十分了 解。”“他应该不是锋芒毕露的人,要把自己藏起来,但要拿到核心情报,也不能完全藏着,不然怎么能被身边人接受呢?他如何显露,才能让对手喜欢并相信他?”

“我希望他(陈恭)藏的时候也能表露出足够的诚恳,他还是一个活生生的人,智谋与胆识藏于对兄弟、家国的大爱之中。”

陈坤一口气讲完了他的“催眠过程”,显然,对于陈恭这个角色,他满意自己的理解和表演,并且顺畅地完成了自己的构想和期待。

“但以前我完全做不到这样。”

“我很努力地想要表现好,将结果视作最大,很努力,很紧张,也很僵硬。”

直到他努力将情绪调回最初,陈坤终于肯放松下来,“我首先得找到自己,才能体会角色,然后塑造一个真实的人物。”

在表演中,陈坤享受琢磨的过程。“好像已经可以俯视他们的一生。”这是在现实生活中永远无法做到的。他不太想脱离自己来俯视与其他人的关系,“我觉得那样不是特别好,因为我对生命的思考就不能通透了。”

这一趟旅程,陈坤最希望享受的状态就是放松。

既感受当下,又不为现实所裹挟,是陈坤想要保留的一份心境。以自己身心中最直接的“感受”回应“人与人”“人与物”是一种最简单的方式,保持这样的状态越久,身心也越发轻盈。

换个角度看,陈坤在意的“感受”是另一种意义上的记录,在这样的记录过程中,他更加珍惜眼前的风景,更明晰自己当下的身心体验,因为他实实在在地确定了自己留下的痕迹,每一刹那的记录都将成为回忆,而这些记录会让回忆在某一天,在需要之时重新回到眼前。

深入敦煌,时常让人忘记时间。

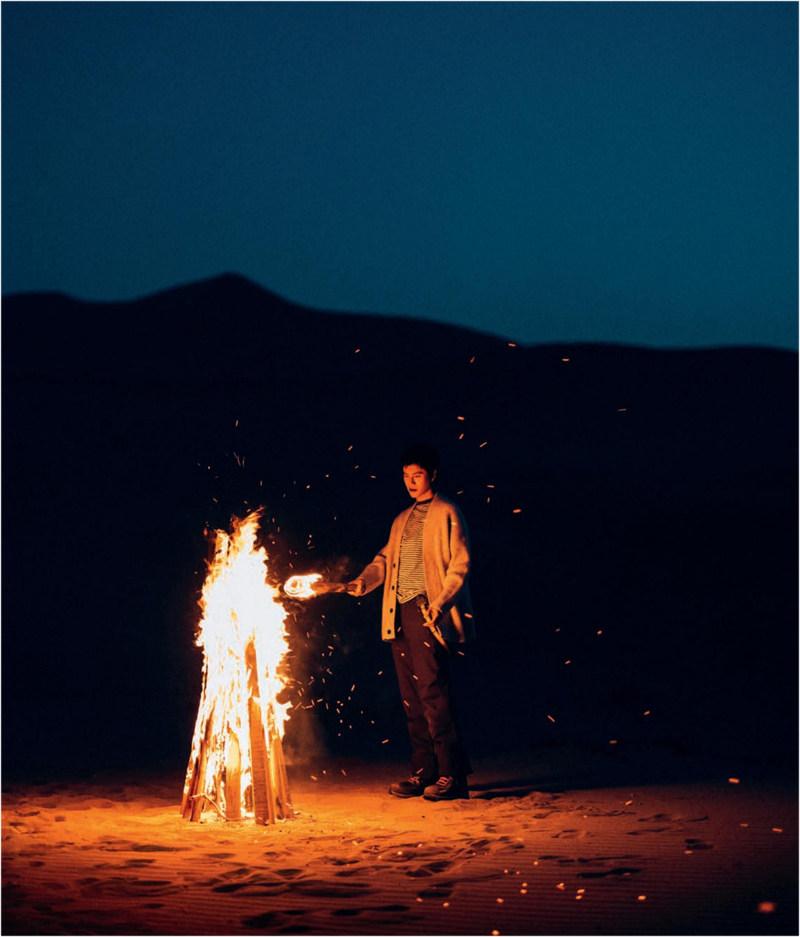

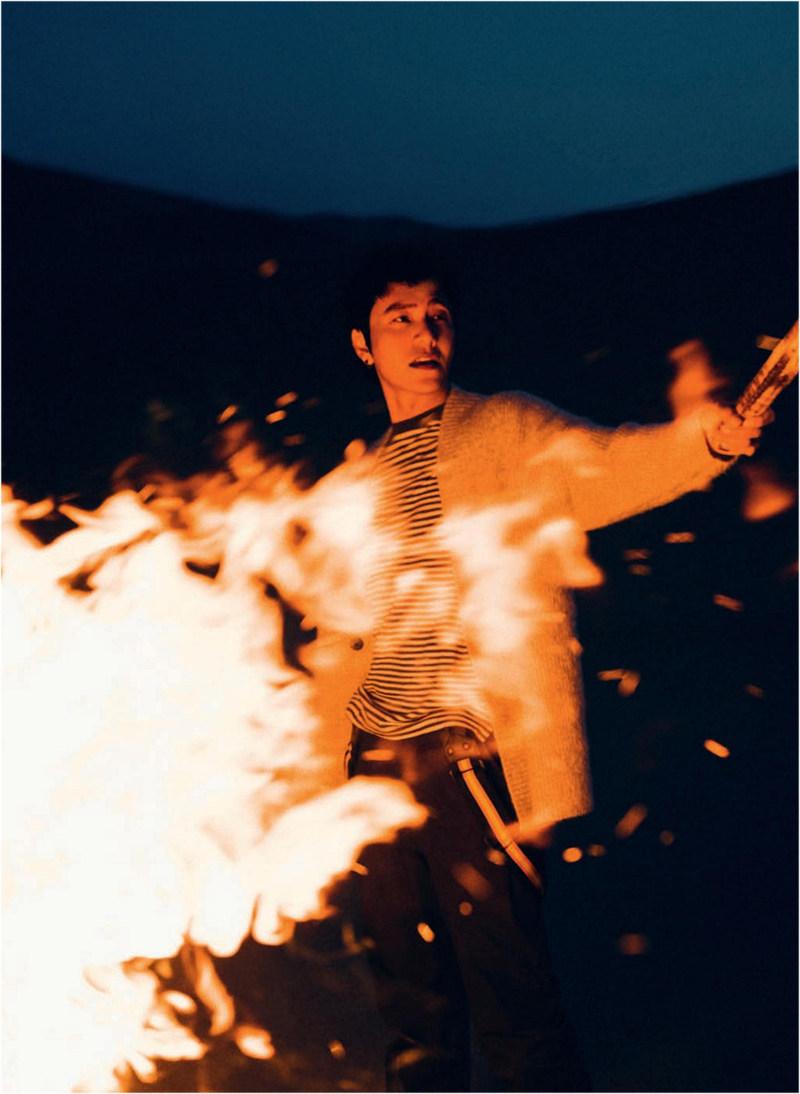

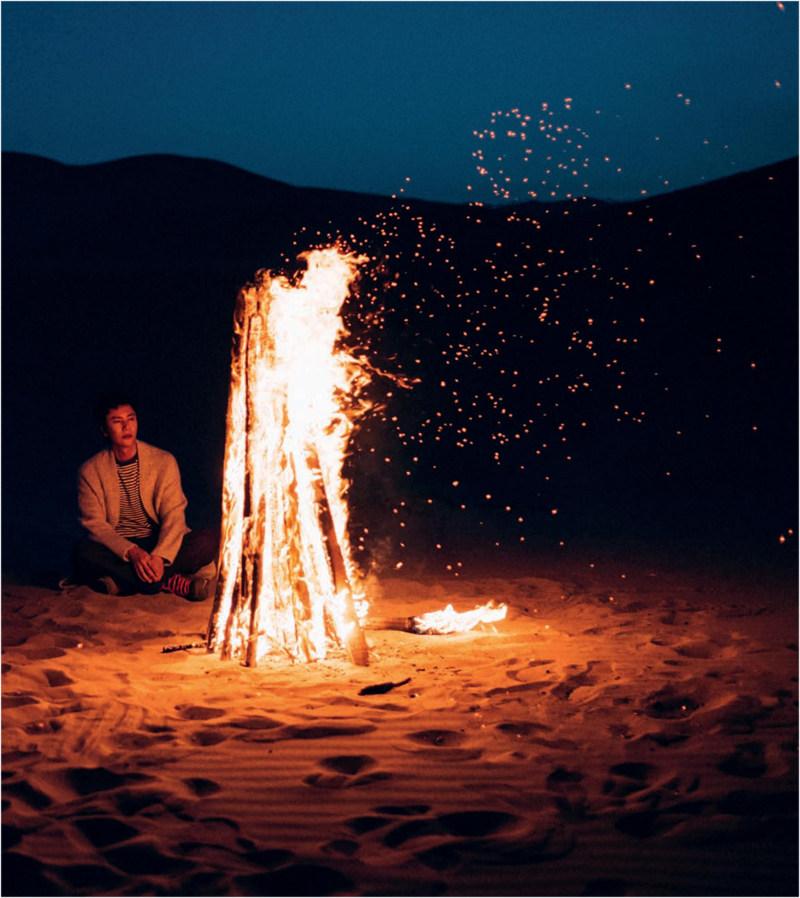

日近黄昏,眼前的黄沙呈现一派金色,沙石涌起的褶皱仿佛一道道蜿蜒的浪涛,一直延伸到远方的地平线。篝火缓缓燃烧,茫茫沙土之中,陈坤端坐着,冥冥之中,似乎有一股力量在召唤。用了许久,他终于重新踏上这片璀璨的文明之地,好像这里的石块、树藤、神龛也在等待,等待他穿过大漠里的每一道界限,重新相认、抵达与告别。在那个时刻,许多事物的意义飘散在一点一点黑下来的天色中,什么都显得无关紧要;周围一片安静,在这片看似一无所有、被黄沙覆盖的无界之地,广阔是自然、是时间,也是想象力之源。

“一生何求啊?”

如今的陈坤对大多数事物都保持自如。“但有一段时间,我也流失掉了情感,对周围的人和事、对工作完全疲惫了,我像一具僵尸,不知所措。匆匆忙忙地行走,无数风景从我身边流过,没有认真感受到丝毫属于生活的色彩。之后我反问自己:我的生命怎么变得那么冷漠?”

也是在那一段时间之后,陈坤选择了相信,他相信自己迫切想要达成的心愿都是诚恳立下的,既然这样,“我希望这一生走下去的时候,无论发生什么,都是跟着内心真正的感受去发生的,當下真实与否,我都要带着一种感性的心态去感受,如果那是来自直觉,一定是被赋予了某种情感。”

怎样的日子才是当下值得向往的?这个答案一定关系到自我的满意度。陈坤已经拥有了许多年少时渴求的状态,比如一定的经济基础、有质感的生活。但在向往美好的时刻,他一边思考着,也一边还原自己本来的生活 —— 许多曾经渴望的东西如此丰沛地存在,这些已经属于自己的时间和物件,似乎没有一样是可以被牢牢捆住的,“以前的向往都是由贪婪出发,设想出的一种美好生活,现在只想保持一份健康的心态,踏踏实实地做好生活里的每一件事。”

天色渐渐暗下去,进入深夜的敦煌再次展露出沉寂的一面。那是一种了无声息的寂静、清冷,仿佛时间和空间都进入了另一种维度。

陈坤从未将敦煌视作一座“城市”,它像是一部人类与文明的史诗,在久远的年代里孤独而璀璨地盛开,之后再度绽放;或者,它是一部值得传诵的经文,在岁月轮转间被诵读传唱,等待心底的回响。当黎明的光再次升起,我们得以静观沙漠文明中浮现的故事,它使人相信,生命真的从此延续。