主题活动型德育一体化课程的构建

【摘 要】主题活动型德育一体化课程体系的构建与实施是落实“三全育人”要求的校本实践,是转变学校德育时间、空间不足,德育形式单一、内容不够丰富,扭转“重智轻德”的学生发展生态的实践探索。这一课程旨在协同思政(道德与法治)课程、学科课程、校本德育课程、综合实践课程中的德育元素,通过主题型活动、学科渗透融合、主题微德育、行为作业、综合实践等方式,引导学生积极参与、亲身体验、深入思考,促进学生在实践中实现品德发展。

【关键词】三全育人;主题型活动;一体化德育课程

【中图分类号】G416 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)31-0007-05

【作者简介】张召永,江苏省盱眙县第三中学(江苏盱眙,211700)教科室主任,正高级教师,江苏省特级教师。

长期以来,学校德育受应试教育的挤压,相当一部分学校德育的时间、空间不足,德育形式单一、内容不够丰富,导致了“重智轻德”的学生发展生态。实践显示,“高分低能、高分低德”的学生难以适应未来社会发展的需要,构建德育为先的“五育融合”课程体系,促进学生的全面发展,把学生培养成为新时代的合格建设者和接班人,是基础教育学校的责任。江苏省盱眙县第三中学及联盟学校坚持德育为先,努力探索“三全育人”校本实践路径,整合多方资源,在主题活动型德育一体化课程的构建方面进行了有益的尝试,并取得了一些成效。

一、主题活动型德育一体化课程的基本内涵

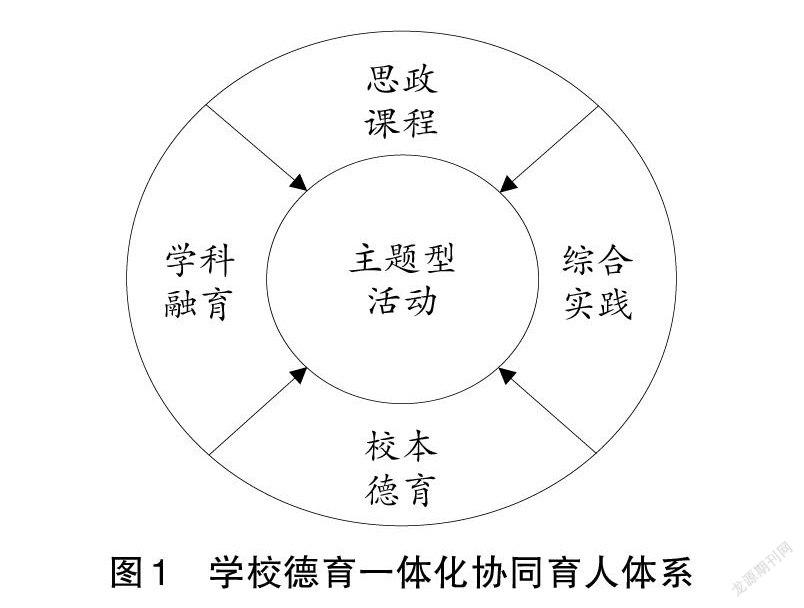

主题活动型德育课程是指在“五育融合”理念观照下,协同思政(道德与法治)课程、校本德育课程、学科课程、综合实践课程中的德育元素,进行主题活动化的设计,通过主题情境、主题活动、主题任务,引导学生积极参与、亲身体验、深入思考,在五育的相互融合中提高德育实施效果的实践探索。主题活动型德育一体化课程体系是以“主题型活动”为载体的一体化协同育人体系。课程围绕“三全育人(全员育人、全过程育人、全方位育人)”而展开,指向育人效能的提升(如图1)。

主题活动型德育一体化课程的基本特点是:一体化、协同性、融合性。课程的一体化是指课程体系是一个有机整体,涵盖了学校教育课程的全部,各类课程共同担当起育人的根本任务。课程的协同性是指课程的协同实施,课程的协同不是各类课程的简单相加,课程需要全员参与、全过程实施、全方位展现,协同发挥育人的功能与责任。课程的融合性是指发挥德育在“五育融合”中的引领、导向、融入、协同作用,德、智、体、美、劳五育之间相互交叉、互相渗透[1],“融合”不是简单并列、加入、拉平,而是相互渗透、聚合,产生新整体[2]。

二、主题活动型德育一体化课程体系的构建

1.思政课程——立德树人关键课程。

习近平总书记强调:“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。”思政课程要用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,培育社会主义核心价值观,帮助学生树立正确的政治方向、人生方向,引领学生增强社会理解和参与能力,形成过硬的政治品格和实践能力。思政课堂是德育课程体系的主要组成部分,思政课教学是学校德育的主渠道,在学校德育中占据主导地位,发挥着核心作用。思政课教师是发挥思政课程作用的关键因素,要用过硬的政治素养、深刻的教育情怀、端正的人格魅力、高超的教学能力,引领学生系好人生第一粒扣子,培养学生爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感,以过硬的思想素质、本领去建设好我们伟大的祖国。

在思政课程建设过程中,我们发现存在以下问题:一是思政学科与语数外等学科相比,在中、高考中的分值较低,不少学校对思政学科建设的重视不够;二是思政学科师资不足,往往抽调其他学科教师兼任,不加培训便直接上岗,有些教师专业素养不足,对学科内容、特点、价值理解不到位,教学目标定位不准,甚至出现教学失误,这势必难以实现思政课教育目的;三是传统的灌输式教学方法影响思政课的教育效果。这些都需要我们改革思政课教学,进一步探索新的教育方式,以适应新时代新形势的发展要求。

2.学科课程——融合育人重要课程。

学科课程不仅仅关乎知识的传授、学生能力的培养,更关乎“培养什么人”“为谁培养人”的问题。古人云:“师者,所以传道、授业、解惑也。”可见古人也是把“传道”放在了“授业”之前,把价值观培育置于知识传授和能力培养之中,这是人才培养的题中之义。国家相关政策、文件已明确了课程思政的重要性和必要性,广大教师要深入思考如何落实课程思政、如何做好学科融合育人等问题,扎实开展学科育人工作。

学校从顶层设计的角度,把“学科融育”纳入学校德育的整体之中加以规划,深入挖掘学科内容中的德育资源,将德育内容有机融合到各门学科课程的教学设计、教学过程之中,潜移默化地引导学生正确的世界观、人生观和价值观的形成,培养学生的法治意识、道德认识、科学精神、思维能力、审美情趣、人文素养、实践能力等。

但在课程思政、学科融育上,我们也发现,一些教师对课程思政的认识不足,认为在学科教学中进行思想教育是多此一举,甚至有教师认为“要追求学科教学的本真”,其实思想、道德、价值就应该是学科的本真追求。另外,雖然教师们已经行动起来,在学科教学中主动融合德育、努力探寻课程思政的规律,但仍存在一些教师对学科融育认识不够、办法不多的现象。因此,开展学科融育的集体研究十分必要,如可以采用个案研究带动、重点学科渗透、渐进构建课程的办法加以突破。

3.校本德育课程——实践育人特色课程。

校本德育的课程化是学校德育走向规范、科学,形成特色的重要举措,它可以丰富学校德育内容,规范学校德育行为,有效提高学校德育的水平、层次、效果,这是学校德育建设的必由之路。

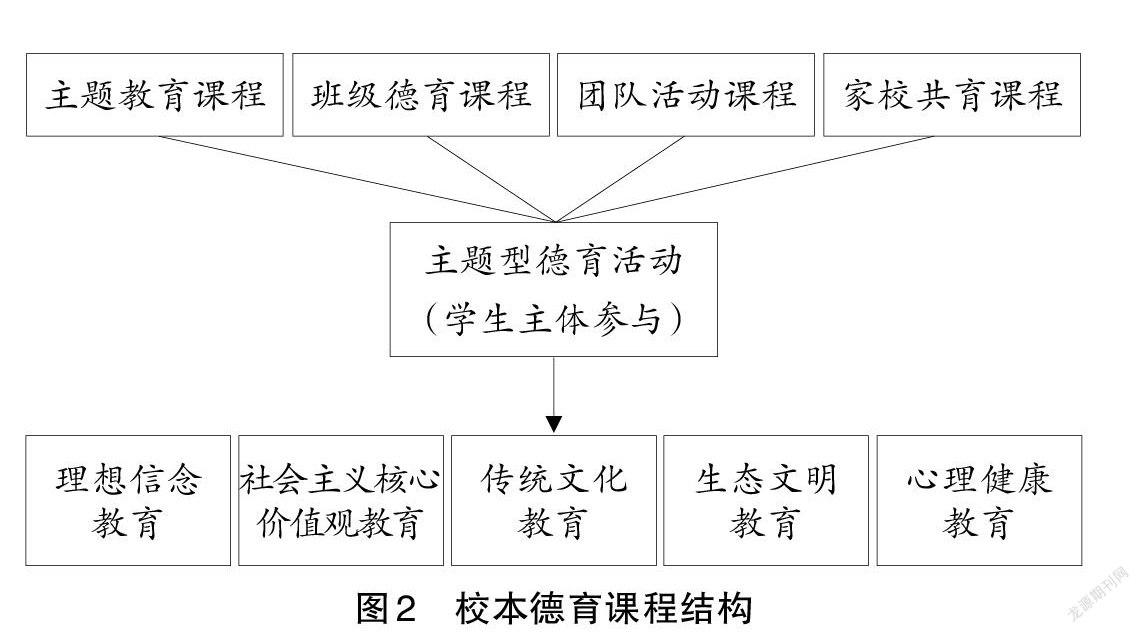

我校组织成立了德育课程化领导小组,成立包括书记、校长、分管德育校长、政教处、教科室、群团组织、班主任在内的校本德育课程开发团队,研制校本德育课程内容、制订课程计划、规范课程的实施与评价。学校开发了主题教育课程、班级德育课程、团队活动课程、家校共育课程,通过主题型德育活动组织并开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育等(如图2)。

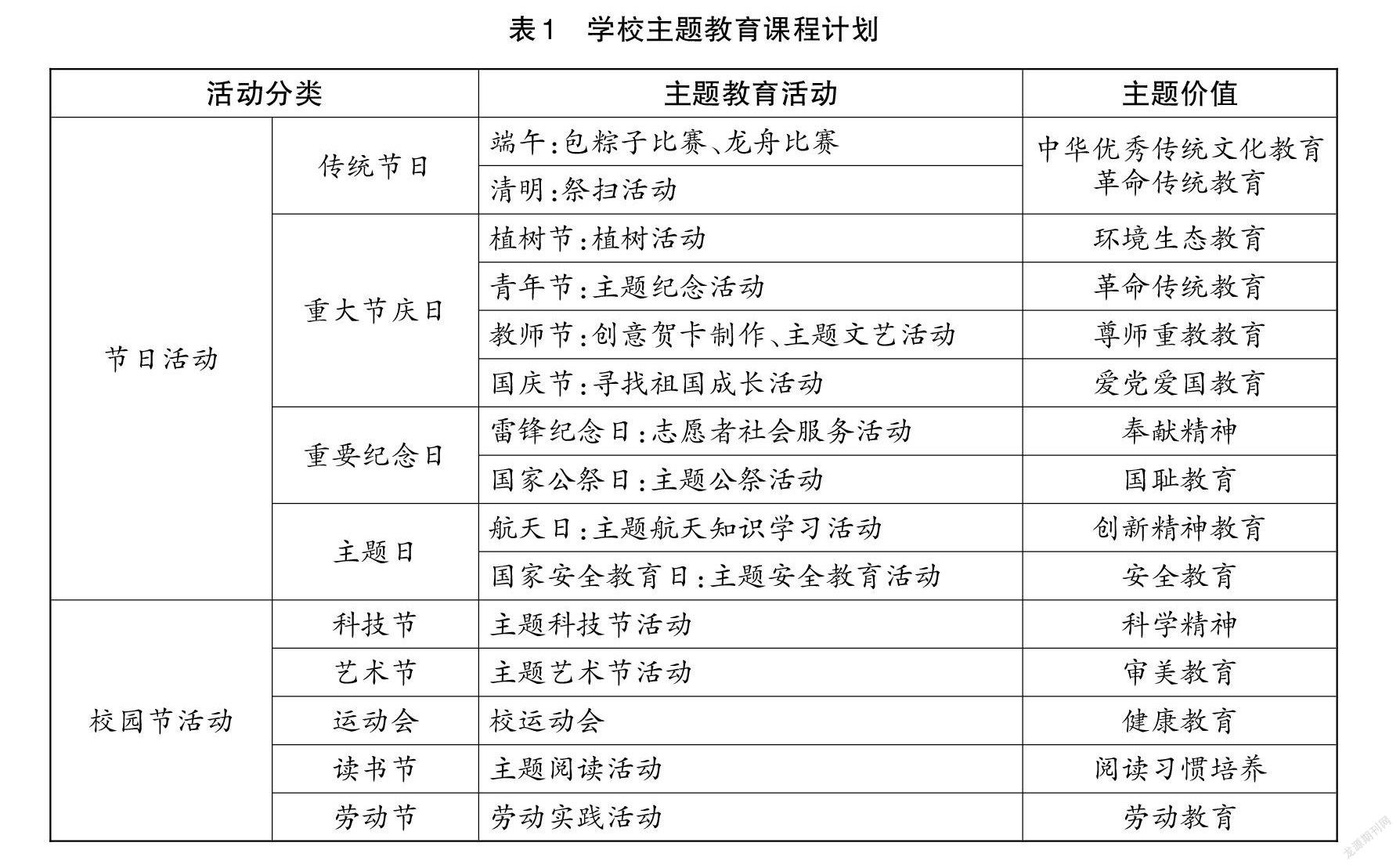

如学校层面的主题教育课程(如表1),学校组织人员编制、设计、开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样、吸引力强的主题德育活动,构建系统化、系列化主题教育课程,有效充实德育活动的内容,形成校本特色。

4.综合实践课程——综合育人必修课程。

综合实践课程是培养学生综合素质的跨学科实践性课程,是国家课程方案规定的与学科课程并列的必修课程,在学生综合素质培养、综合育人方面发挥着不同于学科课程的作用。《中小学综合实践活动课程指导纲要》在课程目标中指出:“学生能从个体生活、社会生活及与大自然的接触中获得丰富的实践经验……具有价值体认、責任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力。”综合实践活动课程中蕴含着丰富的德育资源,发挥立德树人的重要作用。我们不能把综合实践活动课程等同于德育课程,但可以将“专题教育”转化为学生感兴趣的综合实践活动,引导学生在实践活动中主动探究、整合、提升,在“体验、体悟、体认”中增强理想信念,践行社会主义核心价值观,培养家国情怀,增强责任意识等。

三、主题活动型德育课程实施的路径与策略

1.主题型活动教学——主题活动型德育课程实施的基本范式。

主题型活动教学是指在“五育融合”“资源融汇”“学教融和”等理念的引领下,根据课程内容和课程目标的要求,围绕某一主题线索,融汇相关教学资源,整体设计活动过程和设置问题情境,师生围绕情境、活动、任务展开探讨和学习的一种教学范式。其操作模型如图3。

主题型活动教学,有效消解了“灌输式”应试教育带来的“高分低德”“高分低能”现象,化解了课程实施效果不理想的难题。主题型活动教学范式,将“主题价值”“主题情境与活动”“主题任务”有机融合,将学生世界、生活世界和书本世界紧密联系,使课程实施“更聚焦”、活动过程“更系统”,避免了“注释式”“碎片化”倾向,推动学生对课程内容的认知与理解、情感态度与价值观的形成、能力素养的提升,更好地发挥了主题活动型德育课程的功能和实效。

主题型活动教学实践中,我们归纳了主题案例式、主题游戏式、议题式、主题块链式等多种实施模型[3],这有效避免了课程实施模式的僵化问题。

2.学科渗透融合——学科融育的重要方式。

学科教学不仅是知识的传授,还渗透着理想信念、价值观念、科学精神、人文情怀等教育,但这种渗透绝不是“两张皮”的关系,而是水乳交融的关系,是“好喝的汤离不开盐”的关系。缺少“灵魂”的学科知识,只能是“技术性”的工具。德育渗透可以通过教学内容的挖掘、情境的选择设计、问题的设置、活动的组织、教与学的交流等方面的有机融合,通过“润物细无声”的方式得以实现。如我校一位数学教师在“圆的对称性”的教学中,选择了三星堆出土文物“太阳轮”这一资源设置教学情境,引导学生感受中国古代劳动人民的智慧,领略中华文化的博大精深,并设问:三四千年前的先人是如何把“太阳轮”如此精准地实现五等分的?以此激发学生思考、探究的兴趣。这便是学科融育的良好境界。

3.主题微德育实践——学生品格形成的有效路径。

随着时代的发展,信息传播的速度明显加快,基于学校、家庭、学生生活、媒体世界中的“微”事物,班主任可通过抖音、微信、QQ、微博、论坛、校园网站等现代媒体和校园广播、橱窗、黑板报、墙壁、宣传栏等传统载体,组织开展教育活动。这种主题鲜明、目标明确、内容精炼、形式多样的德育方式可命名为主题微德育,它符合年轻一代的认知特点、审美喜好,易于被学生接纳、吸收,是学生良好品格形成与培养的有效路径。

4.主题行为作业——学生品德发展的“落地”方式。

所谓“主题行为作业”,就是引导学生将课堂所学、所悟,外化践行,深化道德认知、强化道德实践、丰富道德情感,培育学生的道德品质,养成良好的行为习惯。目前,我校根据《义务教育初中道德与法治课程标准》及班集体建设目标,形成了包括“成长中的我”“我与他人和集体”“我与国家和社会”3大系列、“光盘行动”“周末我最孝”“校园小卫士”等22个主题的行为作业,形成校本德育特色,解决德育课程教学的“落地”问题。

5.综合实践活动——综合育人的有效路向。

综合实践活动主要是通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式展开,如野外考察、社会调查、研学旅行、志愿者服务、公益活动、编程、陶艺、现代农业体验、工业岗位体验等。学生在亲身经历实践的过程中,体验并践行价值信念、国家认同、爱党意识,在社会服务、职业体验中,培育劳动观念、责任意识、服务意识、创新意识,在问题解决中增强分析问题、解决问题的能力。比如,每年学校都组织学生到铁山寺综合实践基地开展实践活动,学生在那里可以运用所学知识,围绕多样的动植物资源开展探究活动,可以围绕独特的地理风貌进行考察,还可以到天文观察站体验浩瀚星辰的魅力,从而实现跨学科综合素质的发展与提升。

主题活动型德育一体化课程体系的构建与实施,是学校层面的“大思考”“大行动”,需要宏观思维、系统安排。德育课程的整合重构,有利于育人价值的提升与内化;德育课程的主体拓展,有利于育人责任的担当与实施;德育课程的融合渗透,有利于学生品德的形成与发展。“立德树人”是教育的根本任务,引导学生全面发展是新时代赋予学校与教育工作者的责任与担当。

【参考文献】

[1]谢璐宇,田夏彪,黄云霖.凸显“五育融合”的学生多元化评价探究[J].教学与管理,2021(34):1-3.

[2]宁本涛.“五育融合”与中国基础教育生态重构[J].中国电化教育,2020(5):1-5.

[3]张召永.主题型活动教学的设计策略与基本模式[J].思想政治课教学,2019(7):27-30.