中缅经济走廊建设背景下中缅边境地区劳动力跨境流入及成因

王晓芸 梅春燕

(德宏职业学院 云南芒市 678400)

在开放的经济体中,国家间劳动力流动是这些国家劳动力就业均衡发展的重要渠道。随着经济全球化的深入发展,我国改革开放进程的加速及国家“一带一路”倡议的推进,越来越多的外籍劳动力进入中国境内就业。中缅两国山水相连,中缅边境的人口流动是我国陆路边境人口流动最活跃的地区。

2017年,外交部部长王毅与缅方共同探讨建设北起中国云南,经中缅边境南下至曼德勒,再分别向东西延伸到仰光新城和皎漂经济特区的“人字型”中缅经济走廊。2018年,中缅两国政府签署了《关于共建中缅经济走廊的谅解备忘录》,中缅经济走廊的建设,客观上要求两国共同促进劳动力等生产要素的有序流动和高效配置。

1 中缅边境地区缅籍劳动力跨境流入的状况

1.1 中缅边境地区缅籍劳动力跨境流入的规模

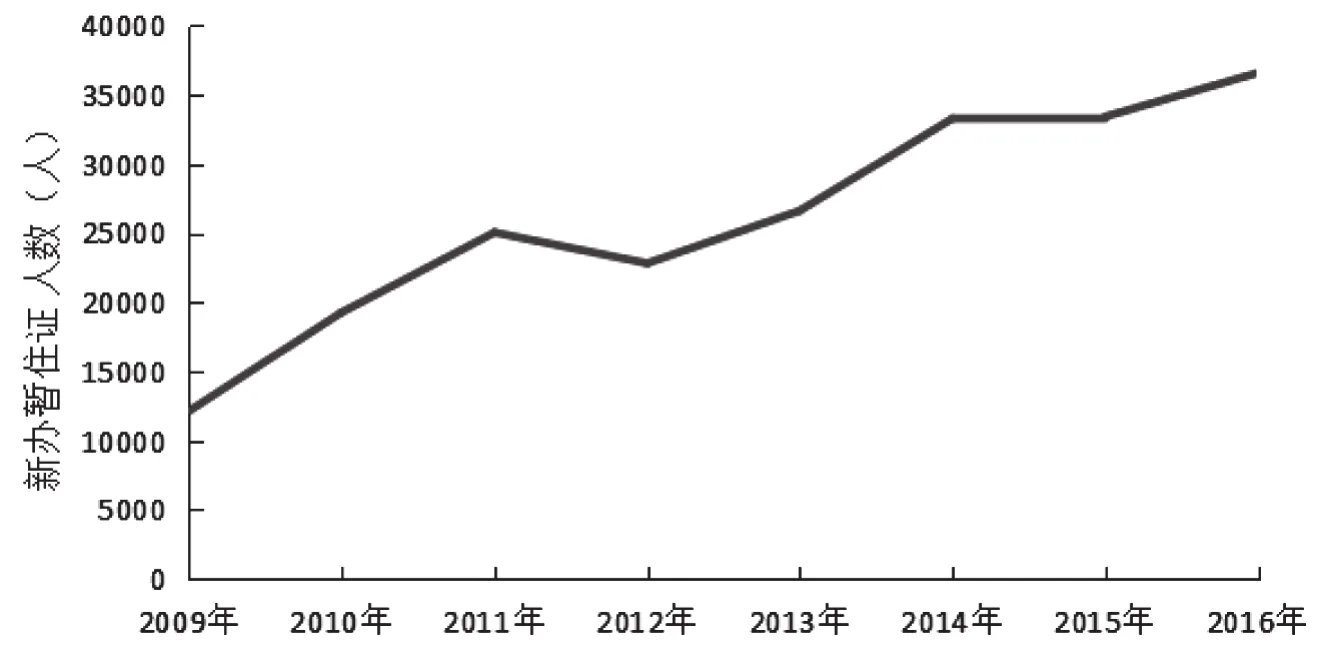

中缅边界线长2186千米,有11个公路口岸,因自然条件和历史原因形成了若干边民通道,两国间劳动力的跨境流动极为便利。云南德宏与缅甸的边境线长503.8千米,是中缅边境劳动力流动最活跃的地区。随着我国沿边开放的不断发展,进入德宏务工的缅籍劳动力人数逐年增加(见图1)。2016年,在德宏州办理暂住证的缅籍人员为36584人,是2009年12139人的3倍多,平均年增长速度为28.77%,到德宏办理暂住证的缅籍人员中,务工人员为34489人,占总办证人数的94.27%。除了办理暂住证务工的缅籍劳动力外,德宏州的瑞丽市每天还有近3万的缅籍边民出入口岸,他们早上到瑞丽工作,晚上则返回缅甸的家中[1]。

图1 2009—2016年缅籍人员在德宏州办理暂住证情况

1.2 中缅边境地区缅籍劳动力的就业结构

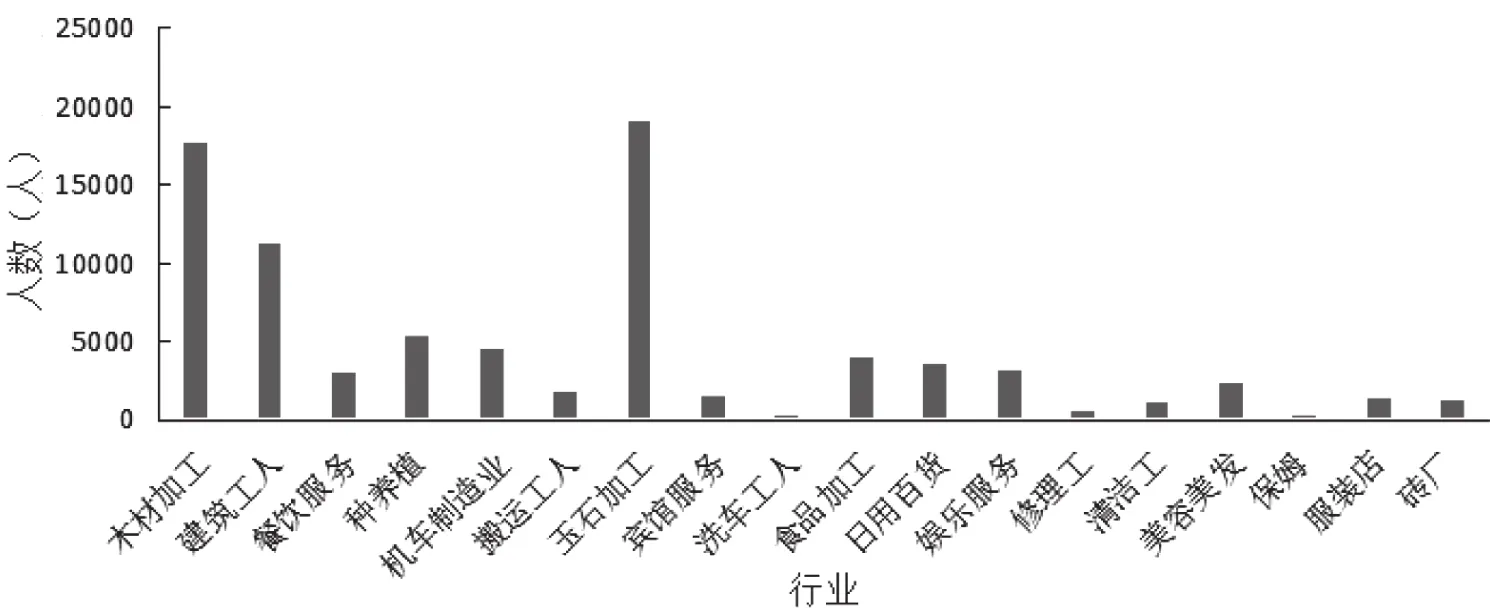

中缅边境地区人员往来历史悠久,20世纪90年代以前,到德宏的缅籍人员以从事边境贸易活动和走亲访友为主。1998—2002年,在德宏各口岸的出入境人员中,大约80%从事边境贸易活动[2]。进入21世纪后,中国经济快速发展,为缅籍劳动力提供了大量的就业岗位(见图2),木材和玉石加工、建筑、娱乐、保健、装卸、洗车、家政等成为缅籍劳动力就业的主选行业。2014—2016年,在德宏务工的缅籍劳动力一半以上集中于加工制造业,从事服务业的约有三分之一,从事农业的仅占少量比重。总的来看,缅籍劳动力大部分从事的是一些低端的制造业和生活类服务业,以体力劳动为主,技术含量较低。

图2 2014—2016年德宏州缅籍务工人员行业分布情况

2 中缅边境地区影响缅籍劳动力跨境流入的成因

2.1 影响缅籍劳动力跨境流入的宏观因素

2.1.1 中缅劳动力市场的差异

缅甸劳动力资源丰富,据2014年缅甸的人口普查,缅甸总人口5142万,其中女性占51.8%,男性占48.2%;27岁以下人口占总人口比重的50%;总人口数在全球排第25位;劳动人口约为3431万,在全球排第19位[3]。缅甸如今是全球经济比较落后的国家之一,劳动力就业存在一定的压力,2014年缅甸人口普查结果显示,15~65岁的劳动力失业率为4.1%。[4]

进入21世纪后,中国劳动力的供给发生了变化:一是2003年“民工荒”的出现,标志着“刘易斯拐点”出现[5]。二是劳动年龄人口数量开始下降,根据联合国的方案预测,中国的劳动力在一个时期内将加速减少,到2050年将减少2亿人。三是进入老龄化社会,劳动力红利开始枯竭[6]。中缅边境地区人口密度较低,并且这个地区的很多青壮年劳动力选择到国内经济更发达的地区就业,本地劳动力资源相对不足。缅甸充沛的劳动力供给和中国劳动力需求的增加,是大量缅籍劳动力进入中缅边境地区务工的主要因素。

2.1.2 中缅两国经济发展的巨大反差

由于频繁的内部战乱、复杂的政治纷争及激烈的民族矛盾,今天的缅甸是世界上最贫穷的国家。根据世界银行统计数据,2017年缅甸的GDP为670.69亿美元,人均GDP仅为1256美元。与之相反,中国在改革开放后,经济发展取得了举世瞩目的成就,2017年中国的GDP达到12.24万亿美元,人均GDP为8900美元,中国高速发展的经济为缅籍劳动力在中方边境就业提供了广阔的空间。

2.1.3 经济全球化的推动因素

当今世界范围内的交互连接不断扩大、深入和加速,全球化的关键指标表现为金融、贸易、理念、人员等资源要素跨境交流的加速增长。受经济全球化浪潮的影响,劳动力跨境流动频繁的现象自然就可以理解了。缅籍劳动力进入我国边境地区务工,既是中国劳动力市场的一部分,又是全球劳动力市场的一股涓涓细流。

2.1.4 制度因素

德国制度经济学家柯武刚将制度分为内在制度和外在制度两种。内在制度是在群体内随经验演化而来的规则,包括内化规则、习惯、习俗、礼貌及一些正式化的内在规则。外在制度则由政治权力机构自上而下设计出来,强加于社会并付诸实施的规则[7]。

从内在制度来看,中缅山水相连、人文相通,边境地区跨境民族语言和生活习惯相同,历史上就有中缅边境两侧的民众自由往来、互相通婚,形成自由集市和简单的劳动力分工,在农忙季节有请缅籍短工帮忙的习俗。从外在制度来看,我国沿边开放战略全面实施,跨国区域合作的稳步推进,经贸合作迅猛发展。特别是在我国实施“西部大开发”战略、“一带一路”倡议、“中缅经济走廊建设”战略以后,中缅边境地区的开放进入了高潮,这些政策措施的实行,标志着跨境劳务合作成为沿边开放的重要内容。

2.2 影响缅籍劳动力跨境流入的微观因素

2.2.1 人力资本因素

缅甸是当今世界教育水平比较落后的国家之一,据报道,2016年缅甸25岁以上成人识字率为92.8%,接受中学教育和大专教育的比重分别为48.3%和13.5%[8]。进入德宏务工的缅籍劳动力,初中文化程度比重为25.4%,小学文化程度比重为68.4%,文盲占比为3.5%,绝大多数劳动力没有受过职业技能培训。所以,从缅籍劳动力的就业结构来看,大部分只能从事完全依靠体力的低端重复制造业和生活类服务业。

2.2.2 劳动力价格因素

一般认为,劳动力的收入差距是劳动力迁移的主要原因。由于经济发展滞后,缅甸国内职工的基本工资很低,2018年的一个调查结果显示,缅甸国内职工的基本工资平均每月约112美元(16万缅币),在东盟国家是最低的[9]。根据云南德宏人力资源管理部门的资料,在德宏的缅籍劳动力平均工资水平为1400~2000元,明显高于缅甸当地的就业收入,缅籍务工人员低廉的工资水平满足了德宏境内农业种植、加工服务业对劳动力的需求,降低了企业的用工成本。

2.2.3 社会关系网络因素

中缅边境地区许多缅甸边民与我国沿边少数民族习俗相似、语言相通、族裔相近、信仰相同,是形成缅籍劳动力跨境血缘、亲缘、姻亲、族缘和地缘等社会关系网络的因素。在德宏务工的缅籍劳动力,很多是通过这种社会关系网络进入德宏境内务工的。出境务工者成功的示范作用,极大地激发了众多缅籍劳动力跨境务工的欲望,很多进入中方边境的缅籍劳动力是由到中国边境务工经历的人回国介绍来的。

3 结语

中国是当今世界的第二大经济体,随着“一带一路”倡议的推进和“中缅经济走廊建设”的实施,会有越来越多的缅籍劳动力到中国境内务工。为了提升缅籍劳动力服务中缅边境地区的经济发展水平,提出以下建议:

一是要建立健全相关法律保障制度。避免因资本的逐利性可能使一些企业业主压低缅籍劳动力的工资,导致出现廉价劳动力,甚至排斥规范劳动力市场的现象。这种现象一旦出现,就会使缅籍劳动力的利益受损,导致本地的低技能劳动力失业,还会影响到国家的形象,甚至引起国际纠纷。此外,在制定法律保障制度时,还要考虑到保障本地居民的就业,不要因为大量缅籍劳动力的涌入而使本地劳动力受到太大的冲击。

二是要加强对缅籍劳动力的教育培训。对缅籍劳动力进行相关培训,使其具有一定的语言交流能力,掌握一定的法律知识和工作技能,从而帮助缅籍劳动力更好地工作,在增加其收入的同时,还能减少企业的管理成本,提高企业的经济效益,减少当地的治安问题。