大运河文化带苏东海洋文化区民居建筑形制的比较研究*

吴 静,汪瑞霞

(1.江苏海洋大学 艺术设计学院,江苏 连云港 222005; 2.南京林业大学 艺术学院,江苏 南京 210037)

一、引言

苏东海洋文化区处于大运河江苏段东部滨海地区,从北至南包括连云港、盐城和南通三地。在这片广袤的滨海平原潮滩上,自西汉以来就有盐作活动的记载,是两淮古盐场的所在之地,同时又有发达的盐运河水系相互连通,各处盐场通过盐运河与京杭大运河主河道相接,组成一张主次分明、根冠相连的运河网络。因此,三地在地理、物产、淮盐产业、人文等方面表现出诸多共性;此外,各地的盐文化通过盐运活动与周边的楚汉文化、淮扬文化、吴文化相互交融,又推动了地方特色文化的形成和发展,如连云港的山海文化、盐城的海盐文化和南通的江海文化。基于以上原因,本文将这三个地区作为一个文化大区来进行比较研究。

目前,该区域内有国家级历史文化名城南通、省级历史文化名城连云港、国家级历史文化名镇盐城东台的富安镇、安丰镇和南通的栟茶镇、余东镇,以及国家级历史文化名村南通二甲镇余西村。这两城四镇一村均与盐业生产或运输有着密切联系,其中栟茶、余东、余西、安丰、富安是明清淮南盐场的重要盐埠,一侧有捍海堰庇护,一侧由串场河连接;连云港的板浦镇是清代淮北三大盐场之一,民国时期两淮盐业的中心;连云港的新浦、南城、大浦和南通城都曾是淮盐和其他物资转运的重要交通节点。这些在历史上曾盛极一时的城镇至今还保留着多处与盐业、盐运有关的历史遗迹和明清建筑。本文基于大量的实地调研和历史文献资料,以现存于上述城镇的明清传统民居为对象,进行建筑形制的比较研究,力图探寻各地传统建筑特点以及形成因素,为该文化大区内历史城镇的申报、保护、传承、利用和乡村振兴工作提供技术参考,为后续历史建筑的修缮保护与城镇风貌整治提供原真性依据。

二、建筑形制比较研究

(一) 建筑单体

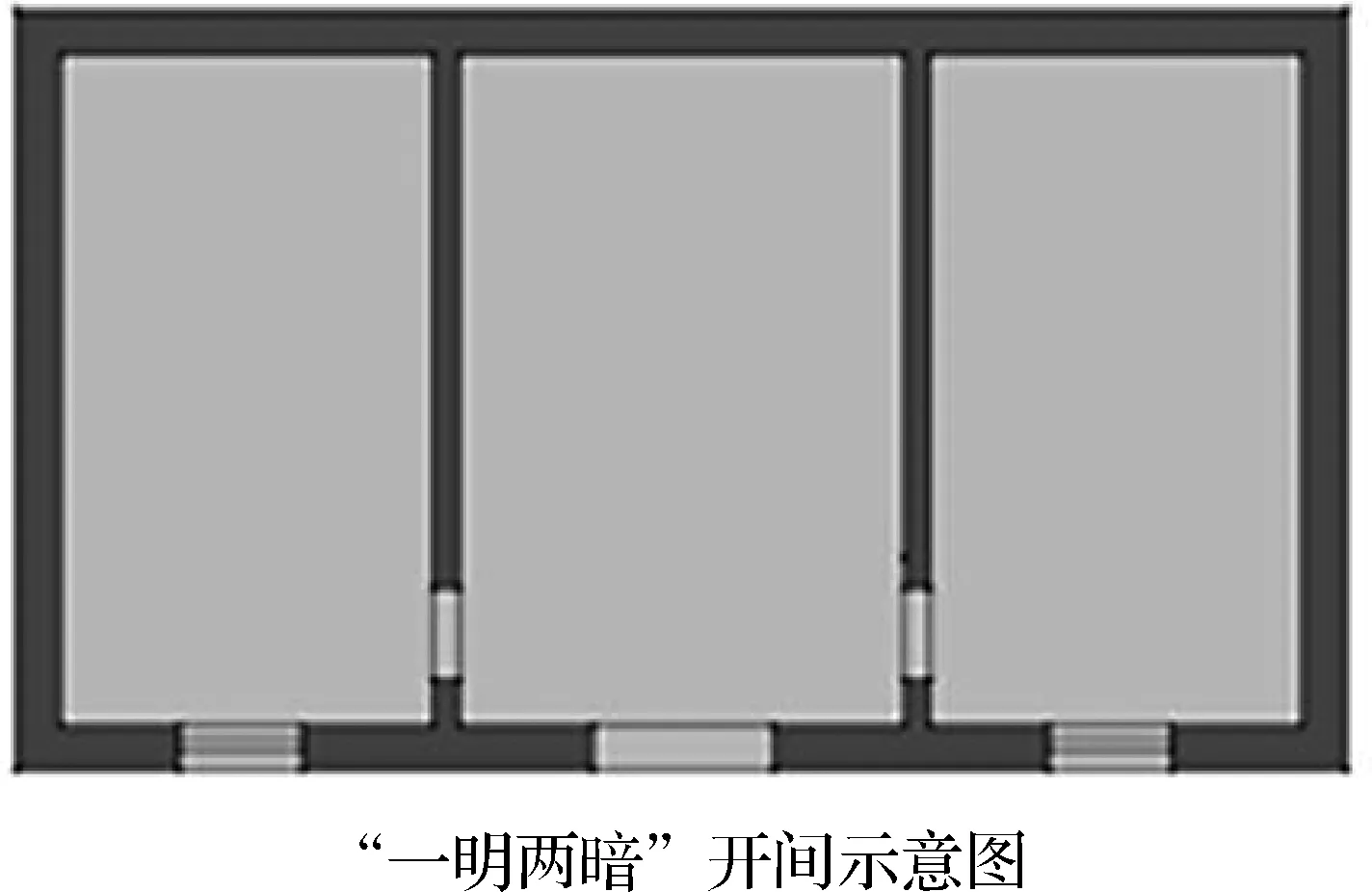

连云港、盐城、南通三地民居都是以单层的“一明两暗”三开间为基本形,中间明间是厅堂,两侧次间为卧室。也有少数民居采用“一明三暗”四开间形式和“明三暗五”的五开间形式,如盐城东台市的戈公振故居两进主屋就是四开间形式,南通西南营和寺街部分民居主屋在两个次间两端各有一个梢间,从外观上看仍是三间的格局,实则为五间,故称为“明三暗五”。

此外,在明间和次间的组合结构方面,三地的民居也有所不同。连云港民居的明间与次间进深一致,四面檐墙齐平,无前后廊,三间房屋呈整齐的“目”字形排列,两个次间的房门开在明间厅堂内两侧前端。盐城东台地区和南通民居的明间与次间除了“目”字形排列外,还有两种常见的形式。一种是明间前檐墙向内凹进,与左右次间呈“凹”字形,在屋外形成前廊;明间和次间的门都开在前廊上,使每个房间都有通往庭院的出入口,进入次间不用穿堂入室;明间凹进处开偶数联排隔扇门,次间左右对称开偶数联排槛窗。另一种是明间前后墙都凹进并带有檐廊,呈“H”字形,前后檐墙上的门窗位置对称,数量一致(见图1)。以一个两进的院落为例,典型的做法是:院落前端的倒座房通常不凹进,中部的厅堂前后都凹进,后堂房单面凹进或不凹进。这种形式在城市中的多进民居院落里较常见,如南通市西南营冯旗杆巷21号民居、盐城东台市兰香巷9号戈公振故居等。乡镇民居的正房呈单面凹进的情况也很常见,如南通市寺街123号,南通栟茶镇医院巷6号,东台富安镇的卢氏、崔氏、王氏(甲)民居和安丰镇鲍氏大楼的后堂等。

图1 苏东地区民居建筑单体的三种形式

(二) 建筑朝向

连云港市民居聚落集中在东部云台山、中部花果山和西部石棚山之间的洪积平坡和堆积平原上,民居建筑朝向以坐北朝南为主,随地形地势朝西南或东南略有倾斜。从新石器时期留下来的藤花落遗址来看,其城池内建筑的入口也大多朝向西南。盐城、南通地区水网密布,建筑受河道和场镇街巷走向的影响,朝向在坐北朝南的基础上又各有不同。如东台安丰镇位于通榆河、串场河、三仓河交汇处的狭长地带上,场镇上的主要街巷呈鱼骨形布局,以一条西北向东南倾斜的长街为主轴,东西延伸出数十条巷道,因此大多数建筑的走向与主街和东西侧河道呈垂直关系,向东南倾斜约30度;东台富安镇紧邻方塘河和通榆河,场镇呈方形,四面环水,主街东西走向,几十条巷道纵向平行排列,呈现出“四水抱一街”的格局。场镇上的建筑与巷道垂直,朝向西南倾斜约20度;南通余西村的建筑朝向同样四面环水,街巷格局呈“工”字形,主街“龙街”为南北朝向,龙街两侧的建筑顺街而建,临街院落的正房东西朝向居多,离主街较远的院落受主街朝向影响较少,仍是南北朝向。

(三) 院落形式

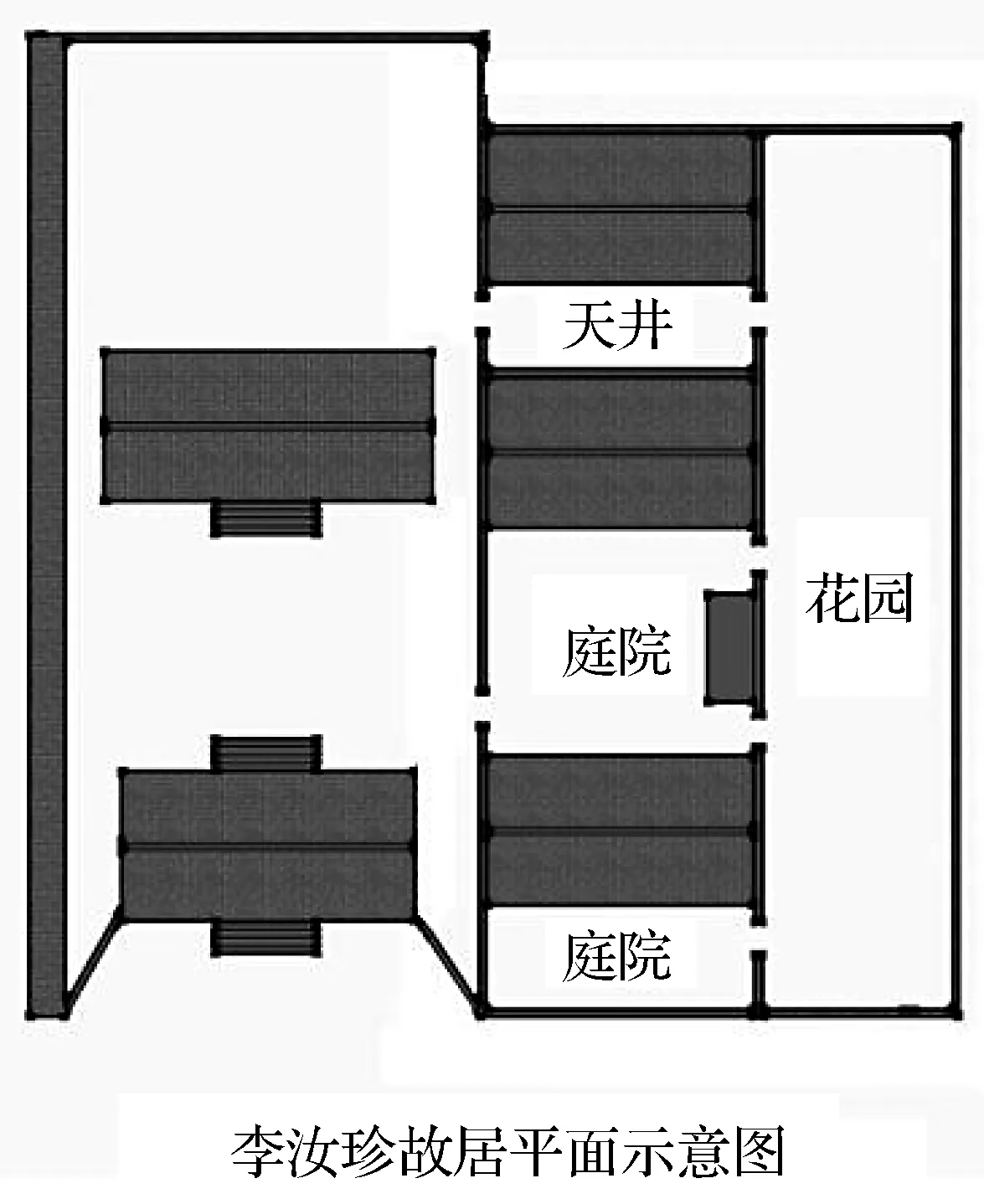

苏东滨海三市传统民居院落以方形合院为基本形,由正房、东西厢房、倒座房或院墙围合成三合院或四合院。普通人家为一进独院,大户人家有两进、三进院落甚至多进院落群。从实地调研来看,南部地区现存的两进以上明清院落数量要多于北部,大型院落多集中在南通市区的寺街和西南营历史街区内。连云港现存的明清院落有海州蒋宅、板浦的李汝珍故居、汪家大院和南城的武宅等,盐城东台现存的明清院落有富安镇的卢宅、贲宅、崔宅和安丰镇的鲍氏大楼、吴氏家祠、戈湘岚故居等。南通市的明清院落较多,如冯旗杆21号、26 号,柳家巷 4 号,武胜巷 17 号等,周边场镇中的院落如栟茶镇育婴巷11号、14号,余东镇的大夫第宅院,余西村精进书院等。按结构来分,上述院落可分为独院式院落、串联式院落和院落群三类。

1 独院式院落 独院式即一进三合或四合的小户人家宅院,是最常见的一种民居院落形式。其庭院平面呈规整的长方形,庭院由正房、厢房和倒座房或院墙围合而成,中间夹庭院或天井,院门开在院墙中间或倒座房一侧。正房坐北朝南,单侧或双侧有厢房,通常厨房在东侧,西侧为客房或杂物间,东西厢房与主屋呈“品”字形,倒座房与正房相对而设。这类院落在苏东滨海渔村、山地和平原地带的城市、农村都非常普遍,以三合院居多,其中南通栟茶镇的院落比较特别,其正房(或倒座房)与两侧厢房连为一体,呈“凹”字形结构,与对面“一”字形房屋围合成四合院,天井狭小,布局紧凑,如育婴巷11号和14号两个清代院落。

2 串联式院落 串联式院落由两进、三进甚至更多进院落纵向串联而成,为大户人家宅院,庭院总宽度与通进深的比例在 1:2 到 1:3 之间。院落以倒座房、中厅和后堂为中轴线,主建筑之间以天井相隔,中厅明间的前后墙上均有开门连通前后天井,如板浦李汝珍故居、东台黄逸峰故居、戈公振故居、安丰鲍氏大楼等(见图2)。

图2 串联式院落的平面示意图

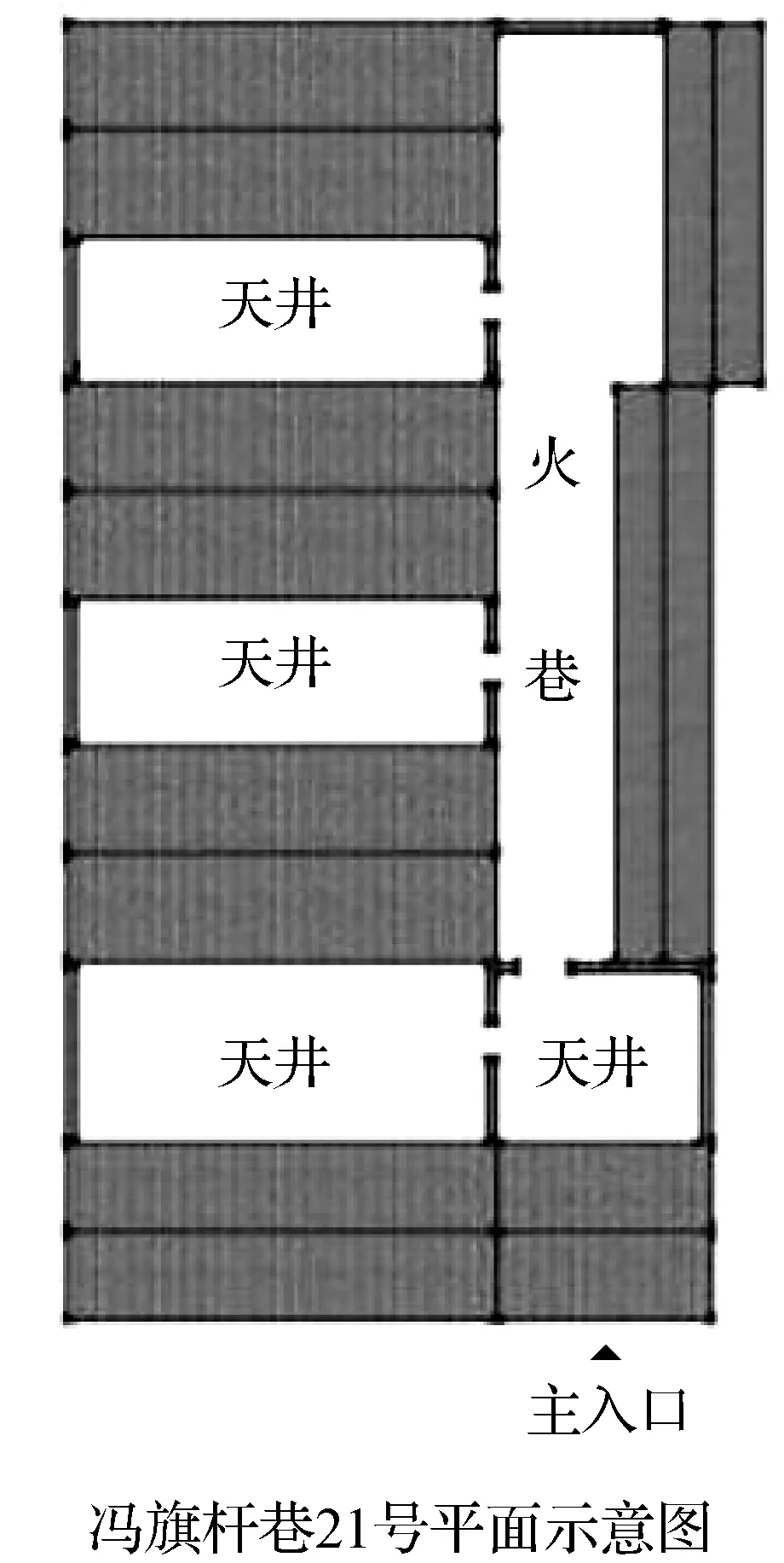

在串联式院落中,南通地区的“一堂三进”式院落最为典型,通常由临街的门堂经前庭进入宅院的火巷,火巷一侧是沿院落纵深方向布置的灶房、佣人房、厕所、杂物房等辅助用房;另一侧是院落主体,由开在每进院落侧墙上的院门进出。三进院落越往后地位越高,建筑体量也越显高大,装饰也越精美。当位于中轴线上的三堂大门对开时,前后院落呈递进串联关系,当三堂大门关闭各院不再互通时,各进院落由火巷连接,又呈现出另一种串联关系。这种院落布局等级分明、主次清晰、井然有序,既便于家族内部之间的联系,又很好地保证了各院的独立性。南通老城区西南营的冯旗杆巷21、 26 号、板浦大寺巷4号就属于这个类型的院落(见图3)。

图3 南通西南营历史街区中带火巷的传统院落

3 院落群 由几个串联式院落组合成的大型院落群目前仅留存于南通市老城区,因各户经济实力、家庭结构、宅基地形状、所处街巷的走势、建筑功能需求的不同,形成的一种相对自由的院落组合形式,类似于多个递进式院落单元在横向和纵向轴线上同时延伸重复,再配以火巷、辅助用房和院墙组成大型宅院,属于一种组团式空间结构模式[1]9。这种宅院平面布局虽相对复杂,但依旧遵从“中轴为主”“北屋为尊”“左大右小”等传统秩序理念。如在惠民坊西巷2—10号由数个院落单元及其他附属建筑组成的大型宅第中,左侧三进院落是位高权重的家族长辈居住的地方,与右侧小辈居住的几处院落在体量和规格上有明显差别。像这样的大型院落还有南关帝巷 10-11号、石桥头25号、寺街大小巷32号等。安丰镇的鲍氏大楼原本也是一个大型院落群,但目前仅剩三进院落。

从总体上讲,连云港地区的院落空间较为方正、宽敞、质朴,盐城地区院落结构紧密、天井狭长,南通地区的院落更注重动静结合和功能分区。建筑结构方面,盐城南部、南通地区的正房两侧一般不设厢房,只添设灶房、杂物间等小偏房做辅助用房,东台民居正房两侧为门廊或敞廊,不设房间。院落布局方面,南通多进院落旁会设置火巷,从宅门通到院子尽头,将各进院落隔绝开来,独立成院。火巷在连云港和盐城地区极为少见,推测是因为苏南的建筑材料多用木材等易燃物,加之人口密集,火巷能起到一定的防火阻火作用。

三、建筑结构比较研究

(一) 屋架

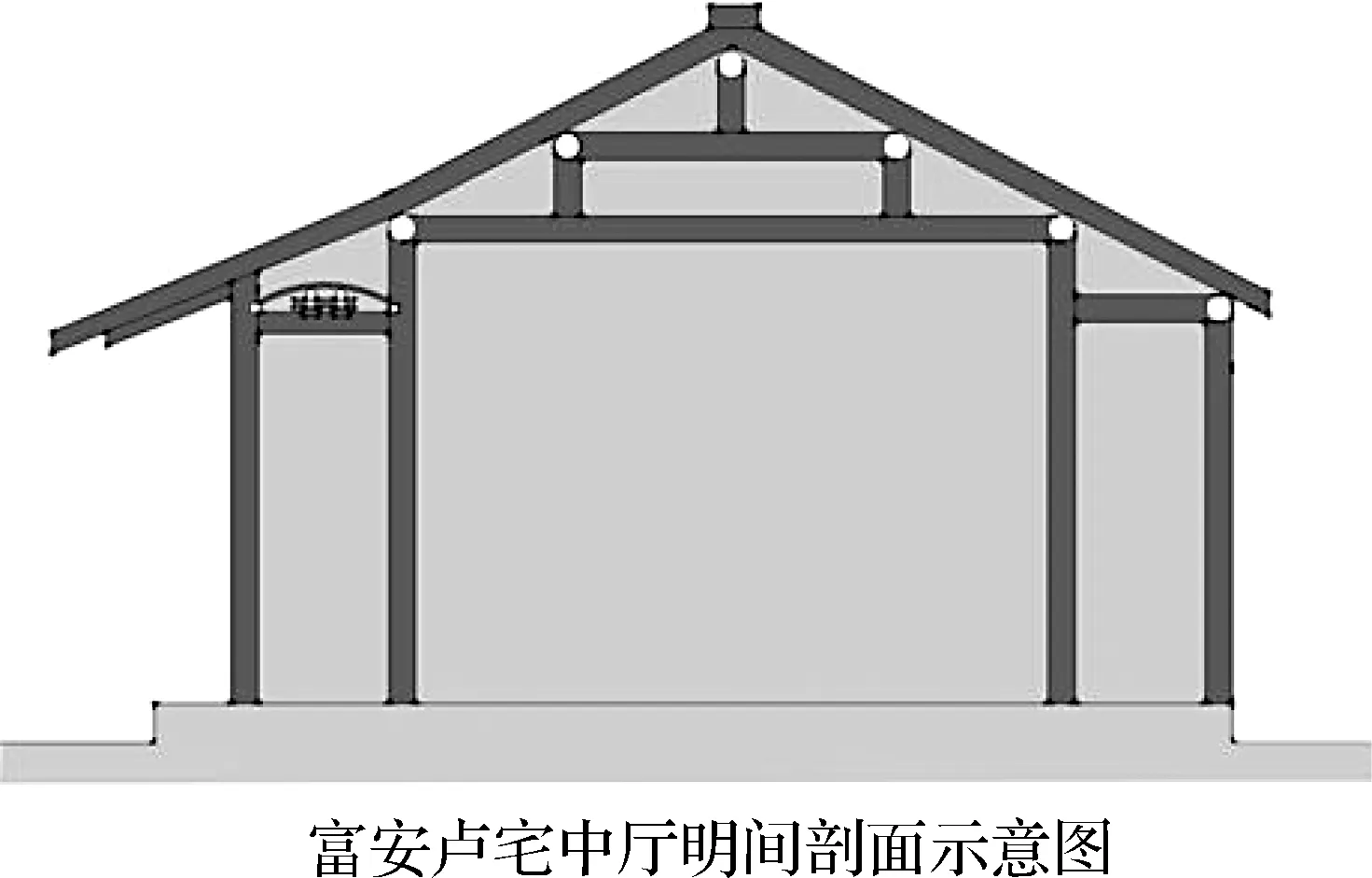

三个地区传统民居的基本构架为三开间“四梁八柱”式,梁架形式以穿斗式和抬梁式为基础。穿斗式梁架的立柱之间用穿枋连接,构成井字交错的一榀房架,结构稳定牢固,但柱子密集,较适用于小空间的营造。抬梁式梁架是在立柱上架梁,梁上再架童柱,所使用的立柱数量相对较少,梁下空间跨度大,适用于厅堂等开阔空间,稳定性不如穿斗式。两种结构各有优势,苏东三地比较常见的做法是将两种结构形式混合使用,明间梁架(正贴)用抬梁式,次间或梢间的梁架(边贴)用穿斗式。不同点在于连云港的木架构民居正贴多用金字梁[2],即梁柱上方用“人”字交叉大斜梁支撑屋顶,双坡呈直线,无举折;通体石砌民居的边贴多采用“硬山架檩”的做法,将檩木直接搁置与两侧山墙顶端。而南部地区屋顶没有大斜梁,屋顶普遍有举折,房屋边贴多采用中柱造,即介于抬梁式和穿斗式之间的一种梁架形式。如安丰鲍氏大楼中厅和富安卢宅正房的正贴和边贴(见图4)就分别用了抬梁式和中柱造梁架。此外,月梁在南部地区老宅中也很常见,多为扁作,用料粗大,中部起拱,有柔和弧度,如富安王氏(乙)宅、贲宅、卢宅和安丰鲍氏大楼的正屋都用到了月梁。

图4 富安卢氏老宅中厅和后堂的明间剖立面示意图

屋内露明顶,可见椽子和望层。椽子有荷包椽、半圆椽和方椽几,南部地区多用荷包椽,且常见檐椽带飞椽。连云港地区用方椽较多,也有部分民居不用椽子,直接在檩子上铺望层,这种做法在南城古镇民居中较常见。在檩子的用量方面,厅堂、正房等主体建筑一般为五檩或七檩,门堂、倒座房和其他辅助用房为五檩。檩下有连机(南通称“子梁”,盐城称“梁托”)[3]32,连机有通长的也有短的,部分连机有雕花,如南通寺街123号明间、冯旗杆巷21号门屋就用的雕花梁。富安董氏、卢氏住宅内不但有雕刻成水纹的连机,脊檩下中柱顶端还有雕刻精美的抱梁云和云雾山,梁上有雕花柁墩支承三架梁,梁垫下置丁头拱,雀替和栌斗均有卷草和瓜纹雕刻装饰。

东台一带部分民居常用轩顶,出现的位置一般在正屋檐廊、庭院游廊或厅堂檐柱与外金柱之间的顶部,从造型上又分乌篷轩、鹤颈轩、弓形轩、一枝香等。如富安卢氏厅屋内有一处形如乌篷的磕头轩,其轩桁和弯椽截面元宝形,下有瓜形柁墩和雕花坐斗,轩桁下有雕花连机。安丰鲍氏大楼第二进院落东西游廊各有一处轩顶,正屋厅堂内也有一处磕头轩。此外,安丰盐课司官厅外檐廊亦有轩顶,样式为鹤颈一支香。

(二) 屋面与山墙

三地传统民居的屋面都是人字形硬山双坡屋面,连云港地区的屋面坡度较陡,无举折或举架。因苏北地区少雨,除少量临街商铺和大户人家有挑檐外,普通民居的前后檐几乎不出挑或出挑极短。屋顶垂脊与山墙齐平,主脊平直,用小竖瓦作脊身,中部有瓦片拼成简单的花草顶饰,两端略微起翘。山墙由墙裙(下碱)、上身、山尖三部分组成,墙身有石砌和砖砌两种,石砌山墙下部为大料,上部山尖部位用小料填充。砖砌山墙的顶部一般有立砖博风。风火墙在连云港地区较少见,仅在南城古镇29号内院发现一处风火墙,部分近代民居有观音兜山墙,如连云区果城里民居。

盐城南部地区和南通地区民居的屋面有举折,坡度较平缓,有前后檐。主脊平直,采用立瓦抹灰,脊身中部用灰塑装饰,有翘檐和砖饰。山墙顶部有叠涩,并有立砖博风。因受安徽商人带来的徽派建筑风格影响,东台的富安、安丰两镇的明清建筑大量使用徽式风火墙、三山屏风和五山屏风山墙较多。近代民居的山墙采用了平直的太平山样式,如戈公振故居、黄逸峰故居均为太平山墙。南通民居屋面以两坡硬山顶为主,也有少量卷棚歇山顶,主脊略呈弧形,两头高,中部低,形成优美的曲线。脊头起翘,形如扁担头,饰有花纹,长度与山墙齐平。山墙为清水砖墙或刷白,山尖处用整砖砌筑两道或三道叠涩,部分清末和民国时期民居的山墙有观音兜,中间圆拱高出山墙,南通余东郭利茂银楼采用的便是观音兜山墙。

(三) 宅门

此处的宅门主要指传统民居院落的大门,宅门不仅是进入宅院的主入口,也是一座宅院的“门面”,不同的体量、结构、型制和装饰体现着不同的门第等级和身份,“还包含了地位、阶层等多层引申出的含义”[4]。连云港、盐城和南通三地的宅门按其结构形式大致可以分为两类:一类是开在院墙上的随墙门,通常为独立的屋宇式门楼,院门正对天井;另一类是开在临街倒座房一侧的大门,与倒座房连为一个整体,大门多数位于院落的东南隅或西南隅。从体量和形制来看,三地的宅门比较接近北方民居的“蛮子门”和“如意门”。以南通地区的砖木结构门楼为例,其屋面密排蝴蝶瓦,屋脊略高于倒座房或院墙,两端上翘。大门由门框、门扇、门头板、门槛、余塞板、腰枋等主要部件组成,余塞板在门板两侧,为狭长形板壁,与门扇的宽度比例约为 1:5,大户人家的余塞板上有木雕。大门两侧的砖砌墀头一般有三五层盘头,戗檐无装饰。门楼内是门堂,进深与倒座房相同,门堂后部是天井,由此进入火巷或内院的二门。门前通常有方形或圆形的门枕石,部分枕石上有精美雕饰。这类宅门在苏东各地都较常见,连云港地区保存完好的老式宅门不多,主要集中在南城古镇的东大街两侧,体量较小,门洞与大门同宽,除门洞上方两角的砖雕雀替外,无其他装饰。

南通市余东镇在明清时期曾以拥有108座门楼而闻名,其中进士府门楼2座,贡生、贡监门楼11座,秀才府门楼28座,8座有皇帝圣旨的旌表[5]29。从门楼的等级规格可见余东镇在明清时期繁盛一时,只是损毁殆尽,现存的老门楼所剩无几。

受安徽盐商文化的影响,盐运河沿岸的盐业场镇中有部分建筑院落和宅门表现出典型的徽派建筑特点,以安丰鲍氏大楼的院门为例,其砖雕门楼以青砖本色呈现,门楣靠贴院墙,造型与徽派字匾式门罩相似[6]。屋脊、屋檐、勾头、滴水、花边、戗角一应俱全。下部匾额内的方砖上刻有“福”字,镂空雕花额枋下有雕刻成龙纹的雀替。门洞开口不大,两边无抱鼓石或石箱,门洞上方左右两角有回纹装饰的雀替。鲍氏宅院内另两道门楼的装饰形式和繁简程度基本一致,都有精美的砖雕,既讲究细节又稳重节制。除了中式的门楼外,还有一种中西合璧式的近代门楼。如南通西南营26号宅门,在青砖门楼上方加西方的柱式、拱券和山花为装饰,其高度上略超过中式门楼。栟茶镇大东旅社也是中西合璧式近代青砖门楼。

总的说来,上述宅门的外观庄重谦和、内敛大气,体量、造型和色彩上低调不夸张,即使是富商宅院也保持着苏东地区内敛的民风。

(四) 建筑立面

三地民居建筑的外立面样式具有明显的南北差异。北部连云港地区因冬季气候寒冷且多风,立面门窗开洞面积非常有限,无论是砖木结构还是石木结构,其外立面都是大面积的实墙,仅在明间开双扇木板门,两侧次间各开一扇直棂窗、支摘窗或双扇平开小窗。墙体底部台基的高度约在30 cm到50 cm之间,用石材或条砖垒砌,墙身由青砖或石料砌筑,顶部有叠涩。正房大门东侧墙上通常还会开凿长方形的墙洞,饰以檐口、砖雕龛顶和台基,本地人称其为“天香庙”,里面供奉神像,镇妖消灾。如今这种墙龛在徐州的户部山民居和连云港南城民居中还能够看到。

盐城南部和南通的民居前檐墙立面由屋顶、屋檐、立柱和砖木结构(或全木结构)的墙面构成,明间开六到十扇联排隔扇,左右槛墙上开四到八扇槛窗,其中八门六窗的组合最为常见。门窗构成形式有如下几种:明间开八扇隔扇门,两边各开偶数槛窗或支摘窗,槛墙用砖砌或木质板壁,如东台时埝镇冯道立故居、安丰吴氏家祠、富安卢氏民居、三汲巷民居等;也有的明间不用隔扇,中间是两扇平开木板门,左右开槛窗,如东台富安镇董氏住宅、南通余西村精进书院;还有个别厅堂的明间和次间全开联排隔扇门,如东台安丰镇鲍氏第二进庭院,倒座房和厅堂的立面全部用隔扇门,明间十扇,次间各六扇,厅堂的隔扇上部还装有镂空雕花横风窗。大面积的门窗使得屋里采光通风较好,门窗全开时更显通透。前店后院式住宅的临街商铺立面通常是清一色联排木板门扇,也有门扇、槛墙和半窗的组合,宅门与店门共用一个出入口或是开在店铺的一侧。没有院落围护的单体民居立面相对封闭,明间双开门与左右两窗呈倒“品”字形,次间中部各开一扇窗,其他墙面为清水砖墙或砖墙刷白处理。

(五) 材料与工艺

如上所述,三地明清民居以石木结构和砖木结构为主,近代民居多为砖木结构。石木结构建筑主要在苏北云台山周边地区,多用片麻岩、花岗岩等石材砌筑墙体、梁架和门窗木作,屋顶覆阴阳小青瓦,也有少量建筑只用仰瓦,不用盖瓦,连云港地区称这种做法为“翻鸡毛瓦”。砌墙的石料可分为碎毛石、片石和块石几大类。砌筑方式为大小石料相间,大料主砌,小料填充。平整的大块石料一般用于墙身勒脚、转角、门窗周围部分,碎毛石、片石用于其他墙面填充或垒砌围墙、院墙。经济实力较强的人家墙体全部用块石垒筑,称为“平石墙”,小户人家用“毛石墙”居多。外墙转折处、门窗框转角处等一般由用大块料石垒砌成平整的棱线,其他墙面用较小的毛石垒砌。普通民居的墙面很质朴,大小石材之间一般不做勾缝和抹面处理,留出自然的堆叠肌理。这类通体石砌墙体如今在连云港滨海渔村、南城古镇和新浦老城区较为常见。

连云港平原地区的民居多为砖木结构,墙体由小青砖砌筑,勾灰缝,工艺讲究的用磨砖对缝。梁架与门窗木作,内墙为木质板壁、碧纱橱或清水砖墙,屋顶用小青瓦。各处青砖的砌法也有不同,如连云港板浦镇李汝珍故居的内院墙砌法是一顺一丁,院门处的墙砖为扁砌全顺;板浦西大街民居砖墙用一斗一扁的居多,也偶见三斗一扁(斗砖一顺一丁,扁砖两顺一丁)的做法。

东台民居和南通民居外院墙多为小青砖砌筑的实墙,清水墙面,一般不开窗或仅在上部开小窗或花窗,尤其是深宅大院,高筑的外墙将内院与外界隔绝,戒备森严,具有很强的防御防盗功能。院墙由勒脚、墙身和砖檐三部分组成,勒脚用条石或青砖,勒脚砖规格大于墙砖,一般五到九层,底层略突出,常见砌法为仄扁到顶三顺一丁,在勒脚顶部有一层斗砖。墙身常见砌法为仄扁到顶三顺一丁式,院墙高度一般与主屋檐口齐平,与主屋的风火墙连为一体,墙头有层层叠涩的出挑封檐。另外值得一提的是南部民居外墙转角处的折角处理极富智慧,将下部的阳角切成折线,砌出一个转折面,上部用砖逐级递增,形成几何形立体砖饰,既便于行人通行,又具有装饰美感。如东台富安小温泉巷内有一处呈三折形的宅院墙,每个阳角转折处下部有倒角,上部有立体砖饰。

民居建筑室内的望层材料以望砖为最佳,望板次之,农村地区也有用柴草、芦笆、席篾等较为易得的材料做望层。少数住宅的次间有木质天花板,如富安崔氏民居;普通人家的地面为夯实土地面,殷实人家厅屋地面用小青砖或方砖铺砌,方砖下面用砖头垫底,粘米汁、石灰水拌成的砂浆铺砌。也有在次间地面铺木地板的做法,如鲍氏大楼的明间地面用条砖铺成斗纹,次间铺木地板。院落地面铺设小青砖、条砖或卵石,图案有人字纹、福寿字、几何纹等。

四、细部装饰特征比较研究

(一) 门窗装饰

民居宅门分两类,一类是用于大门、二门和房门的实木板门,另一类是苏东南地区用于分隔室内外的隔扇门和厅堂与内室之间的碧纱橱。门窗扇以多扇联排的形式出现,开启时可以最大程度地获得采光和通风,并将庭院景观引入室内。明间的隔扇木门狭长而高,门扇一般为六到八扇,朝外开阖。格扇为六抹,棂心有镂空雕花并安装玻璃,普通民居的门扇上仅有简单的装饰线脚,较少见雕刻图案,大户人家门窗扇的抹头、绦环板和裙板上有花草瑞兽等精美雕刻。单层净高较高的立面,会在隔扇门或碧纱橱上安装横风窗,如戈公振故居、鲍氏大楼和卢氏民居的正屋中都有横风窗。

窗扇的数量也多为偶数,个别用奇数,如西南营赵丹故居的“明三暗五”正房左右次间就分别是三组和合窗。次间外立面开六扇联排槛窗,两边窗扇固定,中间四扇对开,或在中部开支摘窗(或开和合窗),左右各留一段砖墙或木板壁。临街巷的房屋外墙上部开直棂小窗,既保护室内隐私,又能通风换气。有的开较大的长方形窗,窗框上沿10 cm处的砖墙中埋有木梁,用于安装挑檐。

这类联排门窗扇在北部连云港地区较少见,仅存于板浦镇李汝珍故居和城隍庙等几处明清建筑中。

(二) 檐口与脊饰

民居的前檐一般用木檐,部分住宅还有飞檐,后檐用砖或砖木檐,有封檐板。城镇普通人家和农村地区的民居较少用檐口瓦件,仅用灰泥将檐头部分填实后石灰粉抹面,也有讲究的小户人家用青灰泥在檐头的白底上画出花边。大户人家住宅的檐口有勾头和滴水,勾头分圆弧形和滴水形两种,部分人家还用花边。檐口瓦件上的纹饰以文字为主,如“福禄寿”“双喜”“太平”等字样,搭配八卦图、铜钱纹、动物纹样和植物纹样。连云港地区的檐口下沿处常砌有两到三层砖石叠涩,并用一到两层菱角椽砖做装饰,即将砖按45度角排成锯齿形状。南通地区部分民居的檐口下沿有砖质的冰盘檐,如冯旗杆巷21号民居入口天井处的七层冰盘檐,下部一层连珠混,极具装饰效果。

连云港地区的屋脊平直,主脊用小竖瓦作脊身,中部有瓦片拼成简单的花草顶饰,两端用纹头脊,略出挑上翘。东台地区的脊饰则极富动感,装饰性强:主脊两端高高起翘,脊头呈90度,高度可达50 cm。这种翘脊通常与特制的瓦件搭配,瓦件置于翘脊下方,有镂空堆叠的万字纹、万卷书、寿字纹、福禄寿喜字纹等样式。除了这类脊饰外,东台地区还常见纹头脊和甘蔗脊,与南通地区的脊头样式相似。南通市区用纹头脊较多,余西村多用雌毛脊,余东镇多用龙头脊。

脊身的做法有两种:由一层或两层立瓦排列形成的“片瓦脊”和用板瓦拼成各种镂空图案的“瓦花脊”。主脊正中有圆形或矩形的灰塑“宝匣”或镂空瓦件,以吉祥文字和图案装饰。

(三) 装饰纹样

苏东民居的装饰部位除了屋脊和檐口外,还有门洞两侧的雀替砖饰、门罩和墀头的砖雕装饰、门窗格板和梁架各部位的木雕装饰,以及石鼓、石箱上的石雕装饰。雕刻手法有线刻、浮雕和镂空几种,装饰图案有吉祥文字、暗八仙、花卉鸟兽和几何图案等民间传统吉祥图案,其中植物类纹样常见的有海棠纹、卷草纹、石榴纹、牡丹纹等,动物类纹样有鹿、鹤、喜鹊、凤鸟、鸳鸯等,几何类的有回纹、龟背纹、卍字纹、如意纹等,还有典故传说、人物群像、院落景观等复杂的构图,如“喜上眉梢”“松鹤延年”等图样。如南通冯旗杆巷21号大门两侧余塞板上的“暗八仙”雕刻,将宝扇、宝剑、渔鼓、玉版、葫芦、紫箫、花篮、荷花与其他卷草图案巧妙组合成八幅长条形适合纹样装饰于大门抱框两侧,有吉祥如意、长寿美满之寓意;又如南关帝巷中民宅大门前石箱上的精美凤鸟纹、牛鹤纹雕刻装饰和富安卢宅的雕花梁架等,都具有较高的艺术价值。

五、苏东海洋文化区民居风格差异性的形成原因

通过对连云港、盐城、南通三地的历史文化名城、名镇、名村的实地调研和分析,发现三地民居建筑在单体结构、院落布局、装饰手法上有一定的共性,也具有明显的差异性。共性如:建筑的形制大体一致,都是以双坡硬山的三开间为基本单元并组成院落;庭院布局以三合院、四合院为主,房屋的方位、朝向和功能布局相近;各地民居在不同程度上表现出受徽式建筑风格影响的特征,如风火山墙、高墙门罩、“四水归堂”式天井和雕饰技艺的大量存在。

差异性主要表现在:建筑梁架的结构不同,苏北地区用金字三角梁,盐城地区和南通地区用抬梁式和中柱造梁架;连云港地区的屋面无举折,檐口不出挑,盐城地区和南通地区屋面普遍有举折,前檐后厦;屋脊的装饰方面南北两地的差异也较大,北部民居的主脊平直稳重较少装饰,南部民居的主脊翘曲灵动多装饰;庭院和门窗面积同样具有明显地域差异性,北部地区庭院相对宽敞,建筑立面封闭性和围护性强,较少向外开窗,表现出一种以各个建筑为中心的内向性,南部地区天井狭长,建筑立面开敞,有大面积开向天井的隔扇门窗和前后廊,表现出以庭院为中心的内向性;此外,就建筑装饰来说,南部地区民居的艺术审美和工艺技术整体要高于北部地区。

导致苏东海洋文化区各地民居建筑风格差异性的原因是多方面的,归纳起来如下。

第一, 南北气候条件和地理环境的不同导致建筑朝向、檐口样式、院落布局、空间开放性等方面的差异。苏中北沿海地区多风少雨日照充足,冬季寒冷,要求建筑物结实封闭,保暖性能好,中南部地区多雨,气候温暖潮湿,要求建筑物通透开敞。

第二, 地方物产资源的不同所导致的建筑用材和与之相关的建造工艺不同。如苏北地区多山石,缺少大型木材,所以建筑的梁架用材多用易得的本地榆木,独特的金字三角梁架可以在保证承重和稳定的前提下比南方抬梁式、中柱造节省约四分之三的用材。此外,苏北民居用的椽子较多为半圆椽,这种椽子比方椽或苏南常用的元宝椽节约一般的木材,同时为了减少椽子过长易变形的风险,加之北方少雨,因此苏北民居的屋檐极少出挑。

第三, 交通条件方面的差异也导致了南北两地受异地文化影响的程度不同。苏北平原广阔,苏南河网密集,历来有“北马南船”之说,尤其是战国到隋唐时期运河的开凿和使用,明清时期两淮盐业盐运的繁荣,在很大程度上促进了运盐河沿线盐业场镇的发展和建筑文化交流,运盐河、串场河等大运河河网体系带来的异地文化对苏中、苏南民居的影响要大于苏北,因此盐城南部和南通地区的民居建筑风格呈现出的相似性与两地之间长期频繁的文化交流不无关系。远在苏北的连云港地区受楚汉文化的影响大于淮扬文化,整体表现出的是北方民居的稳重、质朴特征,如完全区别于淮扬地区梁架体系的金字梁以及部分斗拱的结构就具有楚汉遗风,但从现存的明清建筑中仍能发现少数经由运盐河带来的异地文化。如板浦李汝珍故居和汪家大院带有明显的徽式建筑风格,清末民初受淮南建筑风格影响的新浦民主路商业建筑、连云老街历史建筑等。

第四, 苏东海洋文化区内的名镇名村集中在盐城以南地区,且都是由早期的盐场码头发展而来,这与明清两淮盐场北疏南密的分布特点一致。以经营淮盐为主的晋商、徽商活跃于各处盐埠,他们聚族而居,购地置房,以商业移民[7]的身份定居下来,与来自苏南松江、太仓以及浙江等州县的移民后裔一起构成了当地民居聚落的建造主体和使用主体,这批商贾富豪的经济实力、宗教信仰和审美意趣决定着盐商聚落的建造品位,并对当地民居的风格产生过一定的影响。盐业场镇的分布密度也是导致南部地区民居的艺术审美和技术水平整体要高于北部地区的原因之一。

六、结语

苏东海洋文化区的历史文化村镇是大运河文化带的宝贵遗产之一,拥有独特的乡土文化特征,能体现区域代表性的建造传统和保存良好的传统场镇布局形态,具有一定的保护、传承、利用价值。据笔者的实地调研发现,目前该区域内挂牌为文物保护单位的明清民居存在三种现状:第一种是建筑仍有后人居住且保存状况良好的,如富安镇卢宅、董宅、崔宅,南通冯旗杆巷21号、赵丹故居、余西精进书院,连云港南城东大街武宅、板浦的汪家大院等;第二种是由政府征用后暂时还未找到可行的途径进行保护的,如栟茶镇育婴巷11号、14号,南通冯旗杆巷26号顾宅,富安镇王(乙)宅等;第三种是经过整修做为博物馆或纪念馆重新投入使用的,如安丰鲍氏大楼、吴氏家祠、戈湘岚故居,富安贲宅和王(甲)宅,板浦李汝珍故居等,个别建筑在其整修重建的过程中原有风貌已经发生了改变。可见,对传统民居建筑形制和装饰特征的研究还任重道远,具有必要性和急迫性,对维护传统村镇风貌、探索历史建筑的保护和修复、打造滨海特色村落、形成滨海风貌城镇带具有积极的意义。