碳酸盐岩储集层微裂缝的识别与表征

PERMADI Pudji, MARHAENDRAJANA Taufan, NANDYA Sesilia, IDEA Kharisma

(1. 万隆理工学院,万隆 40132,印度尼西亚;2. 中国石油国际贾邦油田有限公司,雅加达 12940,印度尼西亚)

0 引言

Kranz[1]和Anders等[2]将微裂缝定义为长度和宽度有限的裂缝或裂纹,其典型长度为1 mm左右,宽度小于0.1 mm,需要借助放大工具进行观察;相比之下,宏观裂缝长宽尺寸较大,肉眼可见。微裂缝的发育一般是由大地构造、成岩作用、地层流体的快速释放和超压等作用引起的局部应力变化所致[1-4]。对岩石施加相对较高的应力时,与韧性岩石相比,脆性岩石理论上更容易发生破裂。其他影响微裂缝发育的因素包括矿物成分、岩石结构、粒度、胶结物、岩石硬度、构造层位和应力状态[1-5]。一般根据微裂缝与岩石颗粒的位置关系,将微裂缝分为晶界微裂缝、粒内/晶内微裂缝、粒间/晶间微裂缝 3种类型[6]。晶界微裂缝是位于(或局部存在)一个晶粒边缘或两个晶粒接触界面的微裂缝;粒内/晶内微裂缝发育在颗粒或晶体内部;粒间/晶间微裂缝从某个晶粒或晶界延伸到另一晶粒或其他晶界,有时也称为晶缘微裂缝[5]。目前识别和表征岩石微裂缝时,通常选择价格低廉的岩石薄片和常规光学显微镜[5,7-9]方法,而阴极发光显微镜[10]、光电倍增管阴极发光[11]和阴极发光扫描电镜[12]技术可以获取更高分辨率的图像。

目前关于微裂缝的研究主要集中于微裂缝延伸方向、分布、密度、成岩史及其对水力传导率的影响等方面。Ezati等[13]尝试基于水力流动单元进行岩石分类以识别碳酸盐岩储集层中微裂缝的分布,但由于该方法要求每个水力流动单元流变行为相同,且需要分成两个子水力流动单元获取截止孔隙度,所以该方法无效。当含微裂缝岩石的孔隙度大于截止孔隙度时,说明微裂缝对岩石电导率和渗透率等特性的影响很小甚至没有影响。岩石中部分微裂缝处于闭合状态,只有开启的微裂缝之间或与岩石孔隙形成网络时,才能显著提高储集层电导率和渗透率。

本文对两个碳酸盐岩储集层的岩石样品中的微裂缝进行识别和表征。根据微裂缝对渗透率的影响,将其分为导流型和非导流型微裂缝。导流型微裂缝是开启的,通过连接岩石孔隙或形成多条流动路径,提高岩石的水力传导率;对比渗透率与孔隙度成反比的岩石样品可以反映出导流型微裂缝提高渗透率的能力。导流型微裂缝提高渗透率的水平取决于裂缝几何形状(宽度和长度)、密度和连通性,但很难对这些因素进行量化,可以结合常规和特殊岩心分析数据、岩心岩性描述和薄片图像,揭示微裂缝提高岩石渗透率的作用并预测含微裂缝岩石的渗透率。非导流型微裂缝由于其延伸长度有限、密度太低或开度太小而无法传输流体甚至闭合,因此不能提高岩石渗透率。

本文建立了一种识别岩石中导流型微裂缝或非导流型微裂缝的技术,并结合薄片图像表征微裂缝,分析两种微裂缝对渗透率的不同影响。确定了本研究中含微裂缝最多的碳酸盐岩储集层岩石类型及导流型微裂缝存在的截止孔隙度,分析导流型微裂缝在提高渗透率方面的作用,预测发育导流型微裂缝岩石样品的渗透率。

1 研究方法和数据

1.1 方法

目前,用于碳酸盐岩储集层的岩石分类方法为孔隙几何形状与结构法(Pore Geometry and Structure,简称 PGS)[14-15],该方法将具体的地质特征与岩石的物理性质联系起来,便于进行岩石特征归类。基于此,沉积环境和成岩作用与岩石物理性质的关系可以用孔隙度和渗透率的幂律方程表征,如(1)式所示:

左侧变量(K/φ)0.5代表孔隙几何形状,右侧变量K/φ3代表孔隙结构,由 Kozeny方程推导出K/φ3=1/(τFsSb2)。由(1)式可知,通过绘制(K/φ)0.5与K/φ3的关系,可以得到常数a和指数b。PGS方法与Leverett J函数对岩石类型的划分方法一致[16],文献[15]给出了碳酸盐岩储集层岩石分类的类型曲线,可以直接用于碳酸盐岩储集层岩石类型识别。每种岩石类型都有特定的a值和b值,可以从文献[15]中获取。用于推导(1)式的Kozeny方程最初是基于颗粒或基质系统建立的,文献[17]证实该公式也适用于粒间孔隙系统,因此,PGS方法适用于本文研究中以基质为主的多孔系统。

1.2 数据

本研究使用的样品分别取自投产于 1999年和1997年的两个不同碳酸盐岩储集层[18]。下—中中新统Batu Raja组碳酸盐岩储集层A,发育于印度尼西亚的西爪哇地区海底1 737.36~2 194.56 m,沉积于浅海环境礁滩相—礁后潟湖相,包括碳酸盐台地、生物礁建造和微生物碳酸盐岩,共发育 7种岩相,即生物碎屑泥岩/粒泥灰岩/泥粒灰岩、含泥砾生物碎屑泥岩和粒泥灰岩、珊瑚状浮石与粒泥灰岩/泥粒灰岩互层、粒泥灰岩/泥粒灰岩基底珊瑚砾屑碳酸盐岩、粒泥灰岩/泥粒灰岩基底珊瑚浮石、珊瑚粘结灰岩和珊瑚格架灰岩。

下—中中新统Tuban组碳酸盐岩储集层B发育于印度尼西亚东爪哇地区海底2 499.36~2 987.04 m。该储集层为生物礁建造,沉积于开放的潟湖环境,多发育加积点礁。主要由两种岩相组成,上部层段为含有红藻和珊瑚的大型有孔虫泥粒灰岩,下部层段为含有生物碎屑红藻和珊瑚的大型有孔虫泥粒灰岩/粒泥灰岩/泥岩,可细分为含有较大有孔虫的骨架状粒泥灰岩、含有较大有孔虫的泥粒灰岩和颗粒灰岩、含有孔虫的骨架泥粒灰岩和粒泥灰岩、珊瑚砾屑灰岩、含珊瑚藻的骨架泥粒灰岩、灰色黏土岩和灰质泥岩。

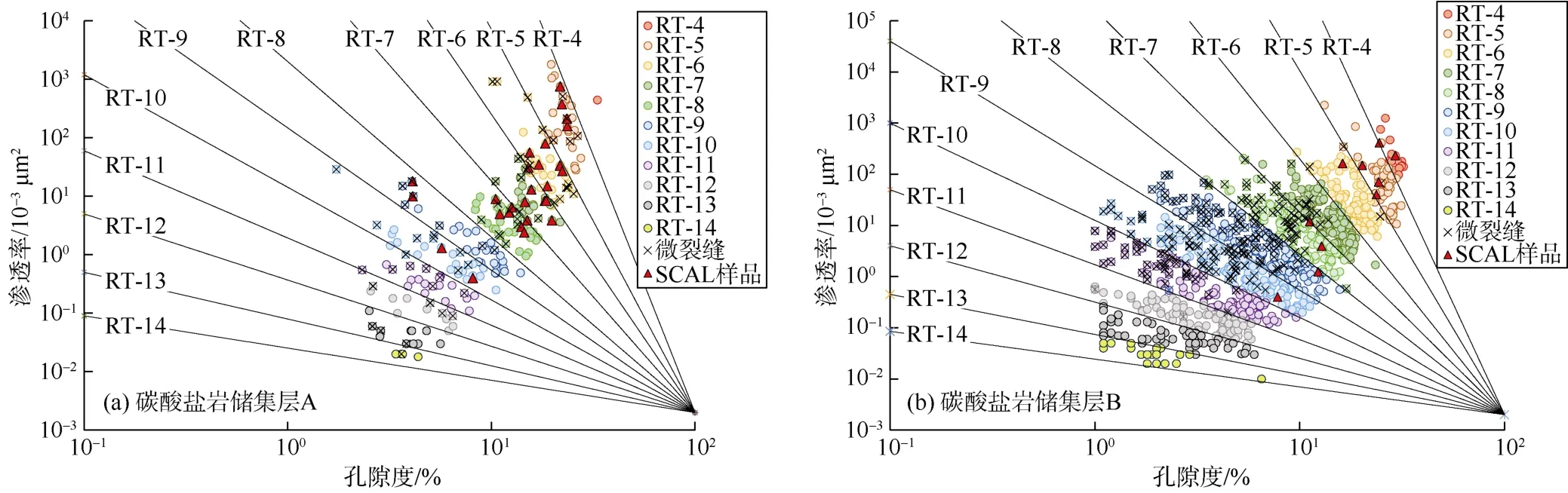

本研究所用数据包括 1 251个常规岩心分析结果和岩性描述、41个特殊岩心分析数据(SCAL)和40个薄片岩相分析结果[15]。碳酸盐岩储集层A的孔隙度和渗透率为 1.73%~27.49%和(0.01~1 800.00)×10-3μm2,碳酸盐岩储集层B的孔隙度和渗透率为1.10%~32.10%和(0.01~2 257.00)×10-3μm2。图1和图2分别绘制了两个碳酸盐岩储集层的渗透率-孔隙度交会图。可以看出,孔隙度低于15%时,储集层B比储集层A的非均质性强,且渗透率分布范围明显更大,从图中的低相关系数也可以推断出此结论。

图1 碳酸盐岩储集层A的渗透率-孔隙度交会图

图2 碳酸盐岩储集层B的渗透率-孔隙度交会图

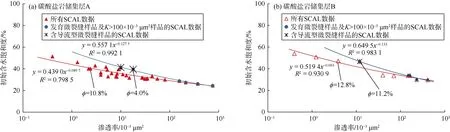

毛管压力数据分别取自储集层A的31个柱塞样品和储集层B的10个柱塞样品。利用毛管压力可以计算得到储集层A和B初始含水饱和度Swi与渗透率K的关系(见图3、图4),结果与以往研究中碳酸盐岩[15]和砂岩[19]储集层初始含水饱和度与渗透率的关系一致。控制初始含水饱和度和渗透率的主要孔隙特征为孔径分布和孔隙几何形状,假设孔径分布与内比表面积对渗透率的影响相同,孔隙连通性或迂曲度显著影响渗透率。孔隙连通性决定了空气穿过多孔介质的难易程度,而岩石中的微裂缝可以增强连通性。由于微裂缝引起的次生孔隙度对总原生和次生孔隙度的贡献很小[3],微裂缝中的原生水只占岩石全部原生水的一小部分,因此微裂缝对初始含水饱和度的影响忽略不计。

图3 碳酸盐岩储集层A初始含水饱和度与渗透率的关系

图4 碳酸盐岩储集层B初始含水饱和度与渗透率的关系

将上述Swi-K的关系与(1)式相结合得到K=f(φ,Swi),由于各类岩石对应不同的a值和b值,因此各类岩石渗透率均对应特定的关系式K=f(φ,Swi)。本研究中,Swi为在0.345 MPa(50 psi)毛管压力下确定的初始含水饱和度。通过K=f(φ,Swi)可以预测含导流型微裂缝岩石样品的渗透率。

2 结果与讨论

2.1 岩石分类

Wibowo[15]研究了不同油气田的大量碳酸盐岩样品,通过整理(K/φ)0.5-K/φ3数据点分布,得到区分各种岩石类型(RT)的“正常分布”趋势线(见图5),即岩石类型曲线[14-15]。“正常分布”指次生孔隙度对渗透率没有显著影响的情况。图5中的红色虚线圈代表各类岩石正常数据点的边界,蓝色虚线代表正常数据的上下限,当某个数据点落在“正常分布”最高边界线的右侧时,表示该样品由于含孔洞或微裂缝而产生的次生孔隙度对渗透率有显著影响。图中RT-i代表i号岩石类型,i是位于最上部的岩石类型,具体取值取决于曲线上数据点的分布。针对本研究的两个数据集取i=4,即岩石类型曲线最上部的岩石类型是RT-4(见表1、图6)。

图5 各岩石类型数据点理想状态的正常分布

表1 碳酸盐岩岩石类型与对应岩相

图6 碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层B的PGS岩石分类和部分薄片图像(红色箭头指向微裂缝)

图6为根据储集层A和储集层B的常规岩心数据得到的岩石分类结果,以及部分样品的薄片照片。可见,两个碳酸盐岩储集层均可分为11种岩石类型。此外,分析每种类型岩石样品的岩心描述数据发现,两个碳酸盐岩储集层的岩石类型与岩相大体上呈一致的对应关系(见表1),个别差异可能是由于两个碳酸盐岩储集层沉积环境和成岩演化程度不同所致。由于本研究基于渗透率和孔隙度这两个参数进行岩石分类,划分的岩石类型也可以用于表征微裂缝。

根据图5中各类岩石数据正常分布特征,可以识别含导流型微裂缝的样品;基于此评估图6岩石样品是否包含导流型微裂缝,图中标注的孔隙度和渗透率是相应数据点岩心样品的参数值。不含导流型微裂缝样品的“正常”数据点的K/φ3上限用红色虚线表示,碳酸盐岩储集层A的No. 3—No. 6样品和碳酸盐岩储集层B的No. 4—No. 6样品位于此界限左侧,渗透率与孔隙度成正比;而位于此界限右侧的碳酸盐岩储集层A的No. 1—No. 2样品,及碳酸盐岩储集层B的No.1—No. 3样品的渗透率与孔隙度不遵循该规律。因此,可以判断位于红色虚线右侧的数据点对应的岩石样品内存在流道、微裂缝或大孔洞,有效提高了岩石水力传导率。若岩石中微裂缝的开度和长度都很小,则孔洞尺寸及孔洞间连通性决定渗透率大小。由于碳酸盐岩储集层A的No. 1—No. 2样品(见图6a)和碳酸盐岩储集层B的No. 1—No. 3样品(见图6b)不发育孔洞或孔洞数量有限,则其在较低孔隙度下具有相对较高的渗透率是由于样品中发育导流型微裂缝所致。

2.2 微裂缝的识别与表征

为了识别微裂缝和其他类型的次生孔隙,本研究对两个碳酸盐岩储集层的岩心描述和岩相薄片数据进行分析。基于孔隙度、渗透率和毛管压力等相关岩心数据,建立K-φ交会图(见图7)。可以看出,孔隙度为2%至25%左右时,碳酸盐岩储集层A中各类岩石的多数样品均含微裂缝(见图7a);相比之下,碳酸盐岩储集层B中RT-4—RT-6岩石含少量微裂缝,微裂缝主要集中在孔隙度为1%到11%左右的RT-7—RT-11岩石中,而RT-12—RT-14岩石几乎不含微裂缝(见图7b)。微裂缝在碳酸盐岩储集层 A的各类岩石中均发育良好,但在碳酸盐岩储集层B中的发育具有选择性。图7所示各类岩石的K-φ关系并不遵循普遍规律,即K随φ的增加而增大(见图1、图2)。PGS概念是基于孔隙几何形状的相似性提出的,其中特定的相似性在一定程度上与环境沉积、成岩作用相关的地质特征有关[15]。

图7 碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层B的K-φ交会图

为了更好地理解K随φ减小而增大的趋势,本研究参考了用于建立 PGS法的分形概念中的相似性理论[20]。对于多孔介质,重新整理Kozeny方程[21]可以得到(1)式,其中a=1,b=0.5,但该条件仅适用于光滑毛细管束;对于非理想多孔渗透性岩石,a<1且b<0.5[15],如前所述(K/φ3)=1/(τFsSb2),则(1)式转化为(K/φ)0.5=1/(τFsSb2)0.5。其中,迂曲度τ仅由毛细管 J函数决定[22],某类岩石样品的毛细管数据遵循或可拟合 J函数曲线时[15],该组岩石各样品的迂曲度值大致相同。τFs的修正项被称为 Kozeny常数[23-24],说明天然多孔介质的渗透率是孔隙度和比内表面积的函数。因此,利用(1)式并假设τFs是给定岩石类型的特定常数,可以得到K=CK,i(φ/Sb4b),其中CK,i定义为i类岩石的修正Kozeny常数。整理代数修正项,最后一个方程可以写成(K/φ)0.5=CK,i(1/Sb)2b。因此,对于具有相同CK,i和指数b的岩石类型,(K/φ)0.5增加将导致Sb降低。同时,孔隙度降低或晶粒尺寸增加也会导致Sb降低。此外,对于粒度相对均匀的颗粒体系,Sb随着粒径的增加而减少,从而产生更大的孔径。在粒径和孔隙度均减小的情况下,孔径和Sb均变小,与不含导流型微裂缝的岩石相比,导流型微裂缝的发育有利于岩石流动通道的形成。

图8a和图8b分别展示了碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层 B中 RT-4—RT-6组岩石样品的相关数据,其中由孔洞产生的次生孔隙度占主导地位;薄片图像显示了相应样品的孔隙特征、类型和尺寸。由于岩石样品的孔隙大小和分布可能不均匀,而薄片图像数量有限,孔隙非均质性对样品水力传导率的影响通过(1)式中的变量K/φ3,即τFsSb2来描述。由于每类岩石都有特定的τFs值,对于具有相同渗透率的岩石样品,孔隙度越高,孔洞尺寸越小但孔洞数量增加(见图8a,RT-6岩石样品),从而导致Sb值较高。可以推断,由于存在具有较小孔隙度的较大尺寸孔洞,因此孔隙度降低,渗透率增加,Sb值较低。从薄片图像可以看出现有的微裂缝延伸有限并且大多是闭合的,此时微裂缝对岩石渗透率没有影响,因此归为非导流型微裂缝。两个储集层的RT-4—RT-6岩心样品几乎都为孔洞型,其中 RT-4的孔隙度和岩石质量均优于 RT-5和 RT-6,这类岩石的孔洞对水力传导率的作用优于微裂缝。

图8 碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层B中RT-4—RT-6岩石K-φ交会图及相应薄片图像(红色箭头指向微裂缝,图像中的蓝色代表孔隙空间)

从图8—图11看出,随着岩石类型编号的增大,孔洞逐渐减少,碳酸盐岩储集层B中的微裂缝开始发育(其中RT-13和RT-14的闭合微裂缝数量少、延伸有限,图中未标出),但碳酸盐岩储集层A的各类岩石中均发育微裂缝,两个碳酸盐岩储集层岩石样品微裂缝发育差异可能是由于局部应力不同所致。当孔洞数量减少且微裂缝发育时,二者会在提高岩石渗透率方面相互影响。图9所示为碳酸盐岩储集层A中RT-8—RT-14岩石的薄片图像和K-φ交会图,各类岩石样品依次表现出孔洞减少、孔隙度降低和微裂缝密度增加的特征。为了描述样品间孔洞的差异,将图8—图11中岩石分为:含较多孔洞,含较少孔洞,含更少孔洞,几乎无孔洞和无孔洞。含较多孔洞型岩石以孔洞为主,指任何一种类型岩石或其中一部分样品都是孔洞型;含较少孔洞型岩石指含无法识别的孔洞或没有孔洞的样品所占比例相对较小;含更少孔洞型岩石指更大比例的样品中未发现孔洞;几乎无孔洞型岩石指一组几乎没有孔洞的样品;无孔洞型岩石指该类型样品完全不含孔洞。碳酸盐岩储集层A中RT-7和RT-8组为以孔洞为主向以微裂缝为主过渡的岩石,但这些孔洞相互不连通[25],此时微裂缝对渗透率没有任何作用(见图9a);RT-9组数据点分为两组,其中无孔洞且渗透率较高的一组以微裂缝为主,渗透率较低的一组有 3个确定具有微裂缝的样品(见图9b);RT-10组特征与RT-9类似,其中孔隙度为1.5%的样品含有良好的导流型微裂缝网络,使样品渗透率高达约27×10-3μm2(见图9c);RT-11—RT-14组为无孔洞型岩石(见图9d)。

图10 碳酸盐岩储集层B中RT-7—RT-11岩石的K-φ交会图(箭头指向微裂缝,图像中的蓝色代表孔隙空间,φc为截止孔隙度)

图11 碳酸盐岩储集层B中RT-12—RT-14组的K-φ交会图(红色箭头指向微裂缝,图像中的蓝色代表孔隙空间)

碳酸盐岩储集层B中RT-7—RT-11组的岩石特征如图10所示,多数样品中仍然存在孔洞,用红色圆圈将各类岩石分为两组。对比碳酸盐岩储集层B中各组岩石,RT-7和 RT-8组岩石含更多孔洞,RT-9—RT-11组岩石内孔洞逐渐减少。其中位于交会图下部的样品比上部样品发育更多的孔洞,且微裂缝主要集中于上部样品,其孔隙度都低于下部样品数据点。

两个碳酸盐岩储集层的样品表明微裂缝能够在低、中乃至更高孔隙度的岩石中发育,但从不含微裂缝的数据点分布可以看出,高孔隙度不利于微裂缝的发育。最高密度的微裂缝主要出现在孔隙度较低、孔洞较少的区域。

脆性为岩石样品对给定应力的敏感程度的相对量度,当相对较小的岩石样品在相对较低的应力下容易破裂时,其脆性更大[26]。K-φ交会图上部的样品大多是脆性的,尤其是碳酸盐岩储集层B的RT-8和RT-9组岩石。岩石硬度指岩石抗划伤性的定性量度,通过莫氏硬度标度法来确定[27]。根据岩石硬度,将K-φ交会图上部的样品分为中硬—硬和硬—极硬。碳酸盐岩储集层B中RT-12—RT-14组岩石的硬度非常大,微裂缝不太发育。岩石硬度和脆性资料有助于识别和表征微裂缝。

对比碳酸盐岩储集层B中RT-8—RT-11下部含微裂缝的样品和不含微裂缝的样品,可以看出微裂缝对渗透率的影响不大;随着次生孔隙度的减少,上部样品的微裂缝更加发育,此时微裂缝相比孔洞对提高岩石渗透率的作用更大。根据(K/φ)0.5与(1/Sb)2b成正比(0<b<0.5),Sb随孔隙度减小而降低,但孔隙度的减小不会对(1/Sb)2b和渗透率产生显著影响,除非存在导流型微裂缝。针对宏观裂缝的研究表明,总孔隙度小于10%时,裂缝孔隙度占总孔隙度的比例小于10%[3]。Zeng[4]对致密气砂岩储集层的研究发现,微裂缝孔隙度占总孔隙度的比例通常高达 27%,相应的渗透率约为孔隙渗透率的10倍。由于微裂缝的几何形状与粒间孔隙体系明显不同,微裂缝表面积占总内表面积的比例远低于基质系统。

以孔洞为主的体系中,导致渗透率增加的孔隙度降低程度会随着孔洞尺寸的增大或孔洞连通性的增强而增加,此类称为接触型孔洞[25]。以微裂缝为主的体系中,微裂缝需通过增加缝宽或改善微裂缝之间的连通性来提高渗透率。碳酸盐岩储集层 B中 RT-12—RT-14组岩石特点是粒径为细—极细,大多非常坚硬。岩石中的微裂缝主要处于闭合状态且延伸有限,这样的硬度水平可能会增加岩石韧性,从而阻碍导流型微裂缝的发育。

2.3 微裂缝类型

观察所有薄片图像发现,各类岩石的样品不具备统一的微裂缝特性。如碳酸盐岩储集层A的RT-6岩石中孔隙度最低且渗透率最高的一个样品只发育晶内微裂缝,而渗透率最低的一个样品同时发育晶内和晶间微裂缝,渗透率第二低的样品发育晶内微裂缝、晶间微裂缝和穿晶微裂缝[4](见图8a)。不同的微裂缝特征可能是由颗粒的强非均质性引起的。同样,碳酸盐岩储集层B中RT-6岩石内存在所有类型的微裂缝,没有明显的延伸方向(见图8b)。但当岩石颗粒粒径相对均一时(粒径为极细—细),如碳酸盐岩储集层 B中RT-11,若岩石中存在中—粗粒鱼类化石颗粒,则发育相互平行的晶间微裂缝,而其他粒径较小的样品发育穿晶微裂缝(见图10d)。发育晶间微裂缝的岩石沿晶粒长度方向的颗粒强度最低,而发育穿晶微裂缝的岩石具有相对均匀的粒度且强度均匀。碳酸盐岩储集层B中岩石质量相对较低且较硬的RT-12—RT-14岩石(见图11),发育较短的穿晶微裂缝,对提高渗透率的作用不大。

2.4 岩石微裂缝及渗透率预测

本研究的预测目标包括:①确定每类岩石的截止孔隙度,以区分发育导流型微裂缝与非导流型微裂缝的岩石样品数据点;②基于岩石类型建立与孔隙度φ和初始含水饱和度Swi相关的渗透率方程,对含有导流型微裂缝的样品建立Swi-K关系。针对每种碳酸盐岩储集层,将用含导流型微裂缝样品的 SCAL数据与用未进行筛选的 SCAL数据推导出的渗透率方程的计算结果进行比较,以说明此类储集层特殊岩心分析工作中进行岩心抽样和数据筛选的必要性。

部分岩心样品的岩心描述数据中未显示出微裂缝,但相应的薄片图像可以观测到微裂缝,如碳酸盐岩储集层A的RT-10两个样品(见图9c)以及碳酸盐岩储集层B的RT-9—RT-14多个样品。图7—图11中不含微裂缝样品的数据点被含微裂缝样品的数据点包围,可能是由于岩心描述中采用常规放大镜法未观察到微裂缝。基于此,假设被含微裂缝样品数据点包围的不含微裂缝样品数据点也代表具有微裂缝的样品,由此可在每类岩石的K-φ交会图中识别一组以含微裂缝(交叉符号)样品为主的数据点,该组的孔隙度最高值为截止孔隙度φc;孔隙度低于φc时,预测微裂缝具有导流能力。确定的截止孔隙度将岩石分为微裂缝密度高的样品组和微裂缝密度低的样品组。碳酸盐岩储集层A中,RT-9和RT-10截止孔隙度分别约为5%和3%(见图9b、9c),其中7个样品发育导流型微裂缝;碳酸盐岩储集层B中RT-8—RT-11的截止孔隙度分别约为8.5%,5.5%,3.8%,2.6%(见图10),共213个样品发育导流型微裂缝。随着岩石类型编号的增加,截止孔隙度的下降趋势可能归因于岩石样品的硬度增加和脆性降低。

随后对含导流型微裂缝的岩石渗透率进行预测。通过模拟渗透率与岩石其他物性参数(如孔隙度、初始含水饱和度)之间的关系[28-30]来预测渗透率。为了开发渗透率预测的新方法,从 SCAL数据中筛选出发育导流型微裂缝样品的数据。由图9b—图10d的SCAL数据可知,碳酸盐岩储集层A的RT-9中存在两个发育导流型微裂缝的样品,而碳酸盐岩储集层B的RT-8中只有一个发育导流型微裂缝的样品。图12绘制了两个碳酸盐岩储集层SCAL样品的Swi-K关系图。当Swi为40%时,发育导流型微裂缝样品的数据点位于不发育导流型微裂缝样品数据点水平靠右的位置(见图12a),说明两个或多个渗透率相对较低的岩石样品虽然渗透率差异大但Swi大致相同,这种情况下,渗透率较高的样品发育导流型微裂缝。因此选择特定岩心柱塞样进行 SCAL分析前,应首先根据常规岩心分析数据对样品进行岩石分类(见图6),选出各类岩石的代表性样品,对含微裂缝样品的 SCAL数据进一步分析,由于SCAL分析数据有限,筛选出含导流型微裂缝样品及渗透率较高(K>100×10-3μm2)的 SCAL样品,假设微裂缝对后者渗透率没有贡献(见图12)。

图12 碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层B的Swi-K关系曲线

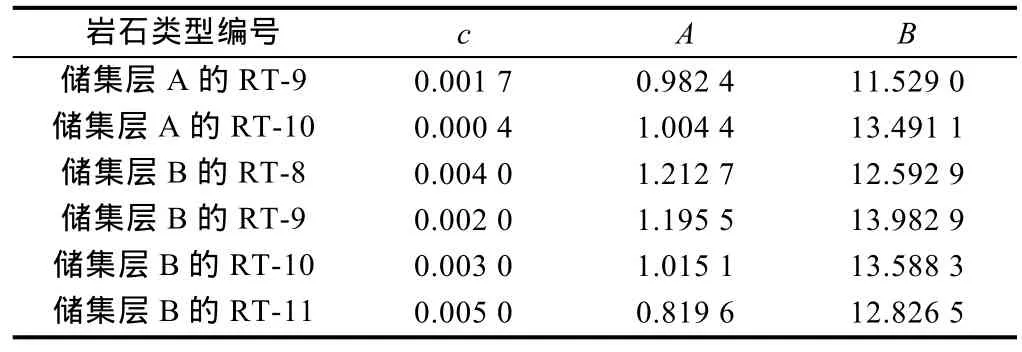

碳酸盐岩储集层各类岩石应用(1)式时a和b的一般取值如表2所示[15]。由于每个碳酸盐岩储集层存在两条Swi-K相关性曲线(见图12),分别生成两个渗透率方程K=f(φ,Swi),与(1)式结合得到一般渗透率方程:

表2 碳酸盐岩储集层岩石在(1)式中a和b取值[14]

利用前述碳酸盐岩储集层A(7个样品)和碳酸盐岩储集层B(213个样品)发育导流型微裂缝的岩心样品的渗透率,结合图12确定相应的Swi,然后生成K与φA/SwiB的关系图。结合图12中筛选SCAL数据的蓝色相关性曲线,(2)式中的系数c和指数A和B的最终解可以从K与φA/SwiB的最佳拟合趋势线获得(见表3)。同样,基于所有 SCAL数据的Swi-K相关性曲线(图12中的红色趋势线)获得渗透率方程,得到(2)式中的系数c和指数A和B的最终解如表4所示。

表3 基于筛选SCAL数据的渗透率方程中的系数和指数

表4 基于未分选SCAL数据的渗透率方程中的系数和指数

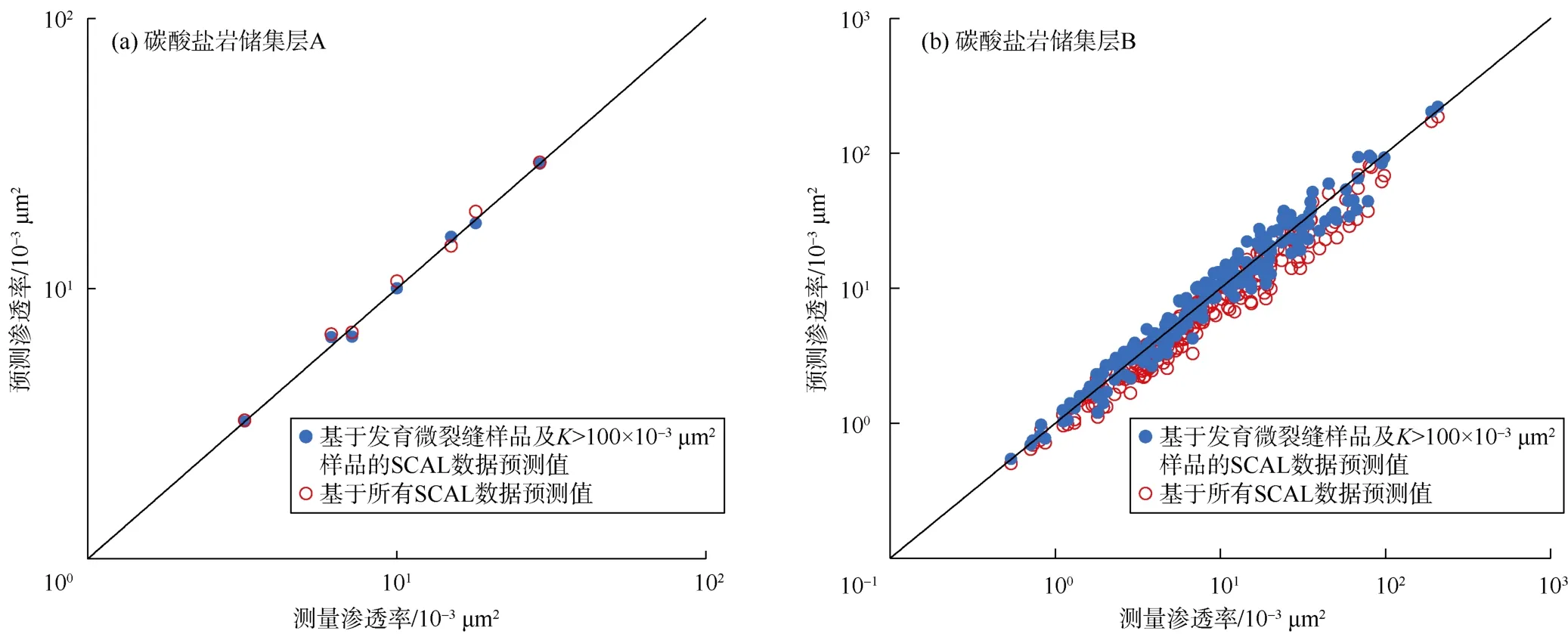

碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层B中含导流型微裂缝的样品渗透率预测结果如图13所示。从图中可以看出,基于含导流型微裂缝样品SCAL数据(图12中的蓝色趋势线)建立的K=f(φ,Swi)相比与基于所有样品SCAL数据(图12中的红色趋势线)建立的K=f(φ,Swi)相比,预测结果更好。基于蓝色趋势线预测碳酸盐岩储集层A含导流型微裂缝样品的渗透率时ɛR=3.14%,而基于红色趋势线时ɛR=4.91%(见图13a)。碳酸盐岩储集层B含导流型微裂缝样品的预测渗透率表明,选择发育导流型微裂缝样品的 SCAL数据建立的渗透率方程比采用所有SCAL数据的预测效果更好(见图13b)。对于碳酸盐岩储集层B含导流型微裂缝样品,基于蓝色趋势线预测渗透率时,ɛR=17.37%;而基于红色趋势线预测渗透率时,ɛR=21.40%。与碳酸盐岩储集层A的结果相比,除了样品数量的巨大差异外,碳酸盐岩储集层B孔隙度低于15%、渗透率低于100×10-3μm2的样品渗透率差异更大(见图1、图2),因而ɛR值更大。

图13 碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层B导流型微裂缝样品预测渗透率与测量渗透率的对比

3 结论

基于孔隙几何形状与结构岩石分类法,结合常规岩心和岩石学分析数据,对碳酸盐岩储集层A和碳酸盐岩储集层B的岩石进行了分类,建立识别和表征微裂缝的技术方法。碳酸盐岩储集层A的各类岩石均发育微裂缝,碳酸盐岩储集层B的微裂缝在孔隙度为大于 11%、以孔洞为主的岩石样品中不太发育。微裂缝在孔洞较少的岩石样品中更加发育,但随着孔洞的减少、岩石变为极硬,裂缝密度显著降低。

确定各类岩石的截止孔隙度,以区分发育导流型微裂缝与不发育导流型微裂缝的岩石样品。研究发现,孔隙度截止值随着岩石类型编号的增加而降低。基于渗透率和初始含水饱和度的关系,结合基于孔隙几何形状与结构的岩石分类方程,筛选出发育导流型微裂缝样品的特殊岩心分析数据建立渗透率预测方程,可更好地预测含有导流型微裂缝岩石的渗透率。采用本文方法可以简单低廉地利用行业中常用的标准岩心分析数据,更好地认识孔洞对微裂缝发育的影响并预测岩石是否含有导流型微裂缝。

致谢:感谢万隆理工学院 P3MI研究项目提供的资金支持。

符号注释:

a,c——常数;A,b,B——指数;CK——修正的 Kozeny常数,无因次;Fs——孔隙形状因子,无因次;i——岩石类型;K——渗透率,10-3μm2;Sb——比内表面积,μm-1;Swi——初始含水饱和度,%;ɛR——相对误差,%;τ——迂曲度,无因次;φ——孔隙度,%;φc——截止孔隙度,%。