地球磁层中超低频波与低能粒子的相互作用

任 杰,宗秋刚

1 北京大学地球与空间科学学院,北京 100871

2 中国科学院 空间天气学国家重点实验室,北京 100190

0 引言

超低频波是频率在1 mHz~1 Hz 之间的地磁脉动,与地球磁层中其他波动相比(例如,嘶声波、合声波、磁声波等),超低频波主要有以下三个特点:(1)频率最低;(2)波长最长;(3)能量密度最大(Zong et al.,2017a).这种大尺度的磁流体力学波在太阳风—磁层—电离层耦合中对物质输运和能量传递起着关键作用,对于超低频波的研究主要集中在波的激发、波的传播以及波粒相互作用等三个方面(Menk,2011).

一般而言,超低频波能量来源主要分为与太阳风有关的外源(例如,太阳风动压、K-H 不稳定性等)和与等离子体不稳定有关的内源两大类(Zong et al.,2017a).被激发的压缩模超低频波可以穿越磁力线向地向传输,当其频率与磁力线本征频率一致时,可以通过磁力线共振激发阿尔芬驻波.根据磁力线振荡的方向,阿尔芬驻波又可以分为极向模(径向振荡的磁场分量和环向振荡的电场分量)和环向模(环向振荡的磁场分量和径向振荡的电场分量).磁层中被束缚的带电粒子在磁场和电场作用下做漂移运动,辐射带能量电子向东漂移,环电流能量粒子向西漂移.由于极向模超低频波的电场分量跟粒子漂移方向都在环向,当在一个弹跳周期内带电粒子持续获得电场加速或减速时,二者将发生共振并实现能量在波与粒子之间的转化.极向模超低频波与带电粒子的共振条件可以表示为(Southwood and Kivelson,1981,1982):

式中,ω和m分别代表超低频波的频率和方位角波数;ωd和 ωb分别代表粒子的漂移频率和弹跳频率;N是整数,代表粒子在一个弹跳周期内在方位角方向经过的波数.对于偶次谐波而言,如基波、三次谐波等,N=0,±2 等;对于奇次谐波而言,如二次谐波等,N=±1 等.

目前,大量卫星观测已经证实超低频波可以通过漂移共振(N=0)快速加速辐射带能量电子并引起高能电子暴(Zong et al.,2007,2009,2017a);通过漂移共振(例如,Zong et al.,2017a)或漂移—弹跳共振(例如,Ren et al.,2015,2016,2017a)加速环电流离子,特别是环电流氧离子更容易满足共振条件,这为解释磁暴期间重离子占比显著增加提供了一种可能的解释(例如,Zong et al.,2017a;Ren et al.,2019a).以往的研究工作主要关注超低频波与能量粒子的相互作用过程,最近5 年来一系列研究工作表明超低频波与低能粒子的相互影响对理解磁层中超低频波的分布、低能等离子体的动力学过程等具有重要意义.

1 等离子体层对超低频波的影响

以往人们对于超低频波的传播和波粒相互作用研究,主要将这类波动(特别是Pc3-5 波段)视为全球性的.关于超低频波的传播主要有空腔模和波导模两种理论,空腔模理论将地球磁层视为有本征频率的空腔,空腔的上下边界是南北半球的电离层,内外边界分别是等离子体层顶和磁层顶(Kivelson and Southwood,1985);由于在磁层夜侧大部分磁力线是开放的,Walker 等(1992)将空腔模理论修改为波导模理论,磁层的晨昏两侧视为波导管,来自日侧的超低频波将沿着波导管向磁尾传播.当这种全球性的波动与辐射带能量电子或环电流离子发生漂移共振时,共振粒子将呈现无色散的“竖条状”投掷角特征(例如,Zong et al.,2007,2009).近5 年来,越来越多的研究表明超低频波并不都是全球性的,而是存在局域性的超低频波,并且共振粒子会呈现出不同的观测特征.

1.1 局域性的超低频波

上述讲到的空腔模和波导模理论,都将等离子体层顶视为密度陡变的边界;然而,由于等离子体层羽状结构(plasmaspheric plume)的存在使得超低频波的截止频率降低,理论上会使得一定频率范围内的超低频波束缚在这一区域(Lee et al.,1999;Menk et al.,2014).

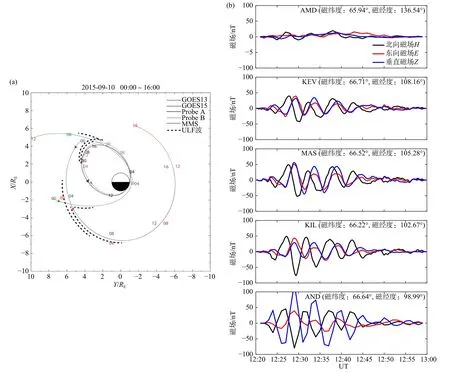

尽管卫星和地面台站都是单点观测,但是利用多卫星或多台站联合观测使得研究超低频波的全球分布情况成为可能.图1a 展示了2015 年9 月10 日00~16 UT 期间Van Allen Probes、MMS、GOES13、GOES15 共5 颗卫星在GSM 坐标系中XY平面的轨道,其中不同颜色的实线代表各卫星的运行轨迹,黑色虚线标注出各卫星观测到超低频波的相应位置(详细信息见Ren et al.,2017b 中的图8 和表1).多卫星联合观测显示超低频波主要分布在磁层昏侧区域,表明存在局域性的超低频波,这可能跟等离子体层羽状结构有关(Ren et al.,2017b).Ren 等(2019b)利用Van Allen Probes 卫星共6 年的观测数据统计分析了超低频波与低能电子相互作用发生的空间分布情况,发现昏侧的发生率明显高于晨侧并且Pc4-5 波段的波谱强度同样呈现出晨昏不对称性.图1b 展示了2015 年11 月11 日不同地磁台站对超低频波的联合观测,6 个台站的磁纬度相同但是磁经度不同,不同台站观测到的超低频波强度变化特征表明存在局域性的超低频波;Li 等(2017)进一步分析了北斗卫星搭载的能量电子谱仪能谱观测数据,发现这种局域性的超低频波跟共振能量电子的能谱色散特征相一致.Degeling 等(2018)利用三维MHD 数值模拟研究了对流电场驱动的等离子体层羽状结构的演化对超低频波空间分布的影响.模拟显示,在初始状态下(羽状结构还未出现)超低频波分布在晨昏两侧并且呈现对称分布状态;随着羽状结构的逐渐形成,超低频波主要分布在昏侧的密度结构内并呈现明显的晨昏不对称性.

图1 (a)2015 年9 月10 日00~16 UT 期间,地球磁层中Van Allen Probes 卫星、GOES 系列卫星以及MMS 卫星的轨道(实线)及观测到超低频波的区域(虚线)(修改自Ren et al.,2017b);(b)相同纬度不同经度处地磁台站对超低频波的联合观测(修改自Li et al.,2017)Fig.1 (a) Spacecraft trajectories of two Van Allen Probes,two GOES satellites (Goes 13 and 15) and MMS in the equatorial plane of GSM coordinate during the time interval of 00~16 UT on 10 September 2017 (modified from Ren et al.,2017b);(b)Magnetic field measurements from ground stations in the similar magnetic latitude but different magnetic longitudes (modified from Li et al.,2017)

1.2 局域性的超低频波与辐射带能量电子

除了上述利用多卫星或多地面台站联合观测可以证明存在局域性的超低频波外,从共振能量电子的投掷角色散特征中也找到了局域性的超低频波存在的证据(Hao et al.,2017;Zhao et al.,2020,2021).由于辐射带能量电子的弹跳周期远小于超低频波的周期,因此在发生超低频波与能量电子之间的漂移共振时电子的投掷角特征是无色散的“竖条形”.如果存在局域性的超低频波,由于同一能量不同投掷角的电子漂移速度不同,当卫星位于共振区域以外时,理论上会观测到有色散的投掷角特征.

图2a 展示了2014 年6 月7 日Van Allen Probe B 卫星在晨侧区域观测到的辐射带能量电子的“回旋镖形”投掷角色散特征,而图2b 则是假设这些能量电子的源区在昏侧区域,根据相同能量不同投掷角的漂移速度理论上计算得到的能量电子从源区到达卫星位置处所需要的时间.可以看到理论计算跟卫星观测一致,这也意味着超低频波被束缚在昏侧区域内,超低频波与辐射带能量电子的漂移共振也只发生在这一区域,而卫星位于这一区域之外时将会观测到共振能量电子的“回旋镖形”投掷角色散特征,示意图见图2c.Zhao 等(2020)利用Van Allen Probes 两颗卫星分别观测到“竖条形”投掷角特征和“回旋镖形”投掷角色散特征,从观测上进一步证实了图2c 的理论解释.

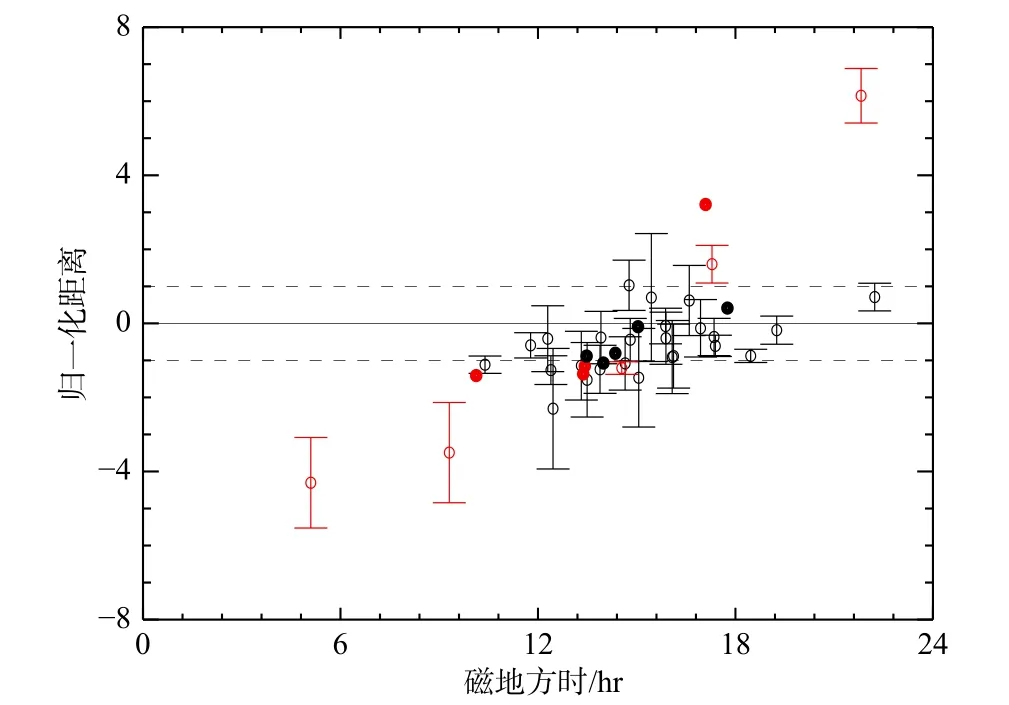

Zhao 等(2021)利用Van Allen Probes 卫星在2013~2015 年期间的观测找到一系列“竖条形”和“回旋镖形”事件,利用“回旋镖形”事件中投掷角色散特征通过理论计算反向追溯漂移共振发生的区域,并将其与“竖条形”事件发生的区域进行了比较,发现二者的磁地方时分布特征基本一致,即主要集中在昏侧区域(见图3).图3 中,他们还进一步比较了这些事件的源区与等离子体羽状结构之间的关系,其中等离子体羽状结构的空间位置由Goldstein 等(2014)的模拟给出.可以看到大部分的事件都发生在等离子体羽状结构内(图3 中用黑色实心圆和空心圆标示出),这也再次表明超低频波被束缚在等离子体层羽状结构内.

图3 Van Allen Probes 卫星观测到的30 个“回旋镖形”事件和9 个“竖条形”事件的源区分布特征,及其与等离子体层羽状结构之间的关系.其中,空心圆和实心圆分布代表“回旋镖形”事件和“竖条形”事件,黑色和红色分布代表源区位于等离子体层羽状结构内和结构外(修改自Zhao et al.,2021)Fig.3 The magnetic local time (MLT) distributions of the origins of 30 "boomerang-shaped" events and 9 straight events,and their relationship with the plasmaspheric plume (modified from Zhao et al.,2021).The hollow and solid cycles indicate the "boomerang-shaped" and straight events,respectively,and the black and red colors represents that events occur inside and outside the plasmaspheric plume,respectively

1.3 等离子体层顶表面波

上文讲述了等离子体层羽状结构和局域性的超低频波之间的关系,而在等离子体层密度陡变的区域,即等离子体层顶处,还可以存在一种叫做“表面波”的超低频波.1970 年代,Chen 和Hasegawa(1974)从理论上提出,外界激发的脉冲(如行星际激波、磁尾地向高速流等)可以在磁层中等离子体密度边界处激发驻波形态的表面波;表面波引起的压缩模超低频波可以向内传播(Pu et al.,1983),并通过磁力线共振在内磁层激发阿尔芬驻波.以往的研究通过卫星观测也表明在磁层顶处存在表面波(例如,Agapitov et al.,2009;Archer et al.,2019),而对于等离子体层顶表面波的观测研究要少得多.

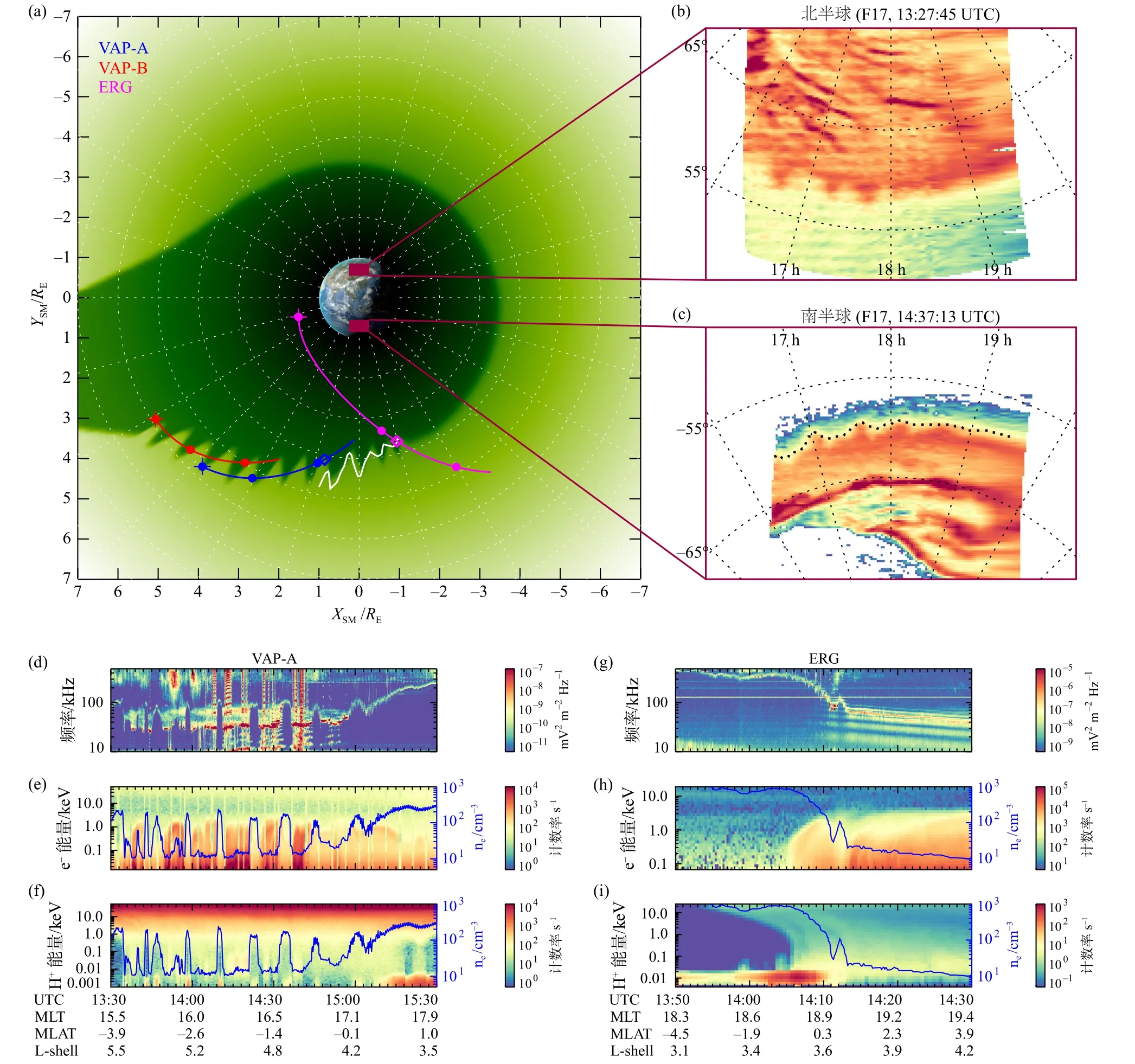

He 等(2020)通过多卫星观测等离子体层顶表面波,并发现了其与“锯齿形”极光之间的关系.图4a 展示了等离子体层的示意图(暗绿色区域),分布在昏侧等离子体层顶的锯齿形密度结构代表表面波引起的密度扰动.当Van Allen Probes 卫星在远地点附近经过该区域时,观测到的高杂波频率会呈现明显的周期性扰动(图4d),而由于磁力线的径向振荡使得等离子体层顶内外不同能量特征的电子和离子交替出现(图4e~4f);ERG 卫星由近地点向远地点运行过程中也观测到了等离子体层顶处密度的扰动,由于穿越轨道的限制仅观测到一个周期的波动(图4g~4i).在同一个事件中,DMSP F17 卫星对南北半球极光区的成像显示在极光边界处呈现周期性的扰动,即“锯齿形”极光.对Van Allen Probes 卫星的电磁场观测和DMSP F17 的极光观测分析发现,二者观测到的超低频波的方位角方向波长和传播速度十分吻合.He 等(2020)还认为可能是由于表面波使得等离子体层顶外的能量粒子进入等离子体层顶内,这些能量粒子被电子回旋谐波散射后沉降到大气层形成了“锯齿形”极光.文章中还利用DMSP 和FY-3D 卫星5年的极光观测统计了磁暴期间“锯齿形”极光的发生率,发现高达90%以上,这也意味着等离子体层顶表面波可能在磁暴期间有着极高的发生率.

图4 等离子体层顶表面波的联合观测及相关的“锯齿形”极光.(a)等离子体层结构示意图,彩色实线代表卫星轨道,白色实线代表从极光观测得到的极光边界;(b~c)DMSP F17 卫星对北半球和南半球的极光观测;(d~f)Van Allen Probe A 卫星对高杂波、低能电子以及低能离子的观测;(g~i)ERG 卫星对高杂波、低能电子以及低能离子的观测(修改自He et al.,2020)Fig.4 Coordinated observations of plasmaspause surface waves and their related sawtooth aurora.(a) A schematic of plasmasphere,the white line indicates the auroral boundary,the colored lines represent the spacecraft trajectories of Van Allen Probes and ERG;(b~c) Sawtooth aurora observed by DMSP F17 in the northern and southern hemispheres;(d~f) Upper hybrid waves,cold electrons and ions observed by Van Allen Probe A;(g~i) The same format as (d~f) except for ERG (modified from He et al.,2020)

2 超低频波对低能粒子的影响

以往的研究发现行星际激波在磁层中引起的电场扰动和磁场位型变化对等离子体层产生显著影响(例如,Samsonov et al.,2007;Zhang et al.,2012;Yue et al.,2016),会导致羽状结构的密度在几分钟内从10 个/cm3增加到100 个/cm3(Zhang et al.,2012),通过E×B漂移也会引起低能粒子能量的改变(Zhang et al.,2012;Yue et al.,2016).最近的研究发现,超低频波还可以通过漂移—弹跳共振加速/加热等离子体层低能电子(Ren et al.,2017b,2018,2019b;Zong et al.,2017b),通过对低能离子的E×B调制来区分离子成分(Liu et al.,2019).

2.1 超低频波与低能电子的漂移—弹跳共振

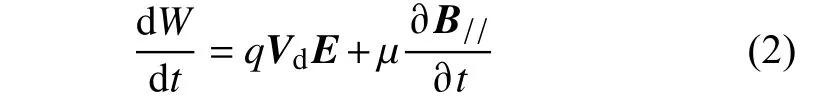

考虑到无碰撞等离子体中平行电场可以忽略不计,带电粒子的能量变化可以表示为(Northrop,1963):

式中,Vd、E和B//分别代表粒子的漂移速度、垂直电场和平行磁场.在激波到达磁层之后,平行磁场的变化可以忽略不计,因此带电粒子的能量变化主要来自公式(2)中右侧第一项.在梯度—曲率漂移运动和对流—共转电场作用驱动下,等离子体层低能电子在地球磁场环向方向做漂移运动,由于其弹跳周期跟超低频波的波动周期接近,因此理论上可以满足公式(1)所描述的漂移—弹跳共振条件(见Ren et al.,2017b 中的图7).

运行在内磁层区域的Van Allen Probes 卫星,搭载了可以探测15 eV~50 keV 能量范围内电子的HOPE 仪器.Ren 等(2017b)利用HOPE 仪器的探测,结合电磁场观测,从观测上证实超低频波可以通过漂移—弹跳共振加速等离子体层低能电子.图5a、5b 展示了Van Allen Probe B 卫星连续两个轨道在远地点附近观测到的超低频波极向模磁场的小波谱图,显示在Pc4 波段有持续几个小时的超低频波,进一步分析发现这些波动属于二次谐波;在出现超低频波的同时,十几电子伏特到一百多电子伏特的低能电子呈现双向投掷角分布特征(见图5c、5d),这是带电粒子与超低频波发生漂移—弹跳共振时呈现的典型投掷角特征(例如,Ren et al.,2016,2017a;Zong et al.,2017a).Ren 等(2017b)对比了事件前后5 个轨道在相同区域的电子能谱特征,发现在有超低频波与低能电子相互作用的两个轨道电子能谱通量增加了近1 个量级,表明极向模超低频波通过共振加速了低能电子;根据卫星对波动的观测,利用公式(1)估算了电子的共振能量范围,发现跟电子的观测相吻合.总体而言,Ren等(2017b)通过卫星观测和理论分析,证实了超低频波可以通过漂移—弹跳共振加速等离子体层低能电子.

图5 2015 年9 月10 日Van Allen Probe B 观测到的超低频波和低能电子.(a~b)Van Allen Probe B 卫星连续两个轨道观测到的极向模磁场的小波谱图;(c~d)Van Allen Probe B 卫星连续两个轨道观测到的低能电子的能谱和投掷角谱分布图,PA:投掷角(修改自Ren et al.,2017b)Fig.5 ULF waves and low-energy electrons observed by Van Allen Probe B on 10 September 2015.(a~b) The wavelet spectra of poloidal mode magnetic field in two consecutive orbits;(c~d) Energy spectra and pitch angle distributions of low-energy electrons in two consecutive orbits (modified from Ren et al.,2017b)

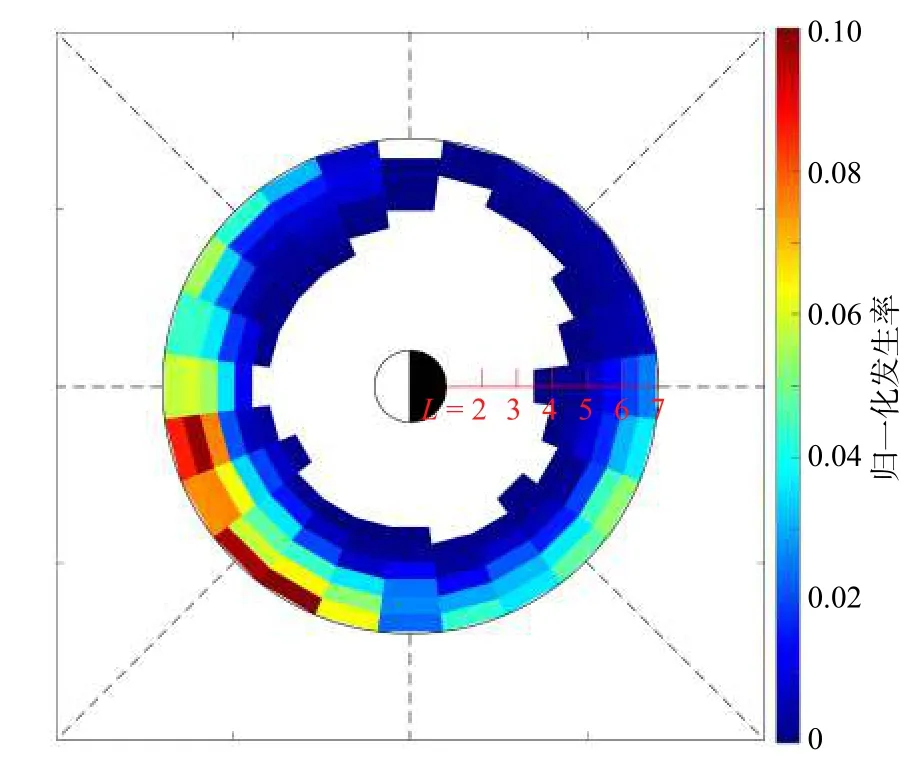

Ren 等(2019b)利用Van Allen Probes 卫星在2012 年11 月至2018 年11 月期间的观测数据,统计分析了内磁层区域超低频波与等离子体层低能电子相互作用的事件的全球分布情况、发生条件以及共振能量范围等.图6 展示了事件发生率的全球分布情况,发生率是利用事件持续时间除以总的探测时间.整体上,事件分布在L为4~7 的范围内、并且在日侧L为5.5~7 范围内发生率最高;呈现明显的晨昏不对称性,在昏侧的发生率明显高于晨侧,这可能跟昏侧的等离子体层羽状结构对超低频波的束缚效应有关(见第1 节).Ren 等(2019b)还发现事件在不同行星际和地磁条件下都能发生,但是总体上随着AE 指数、|Sym-H|指数和太阳风速度的增加而增加;对共振能量的分析发现,尽管能量为几个电子伏特的电子超出了HOPE 仪器的能量探测范围,但是理论上内磁层中超低频波(特别是基波)可以通过漂移—弹跳共振影响几个电子伏特的低能电子.

图6 Van Allen Probes 卫星在2012 年11 月至2018 年11月期间观测到的超低频波与等离子体层低能电子相互作用事件的发生率的全球分布情况(修改自Ren et al.,2019b)Fig.6 The distribution of the normalized occurrence rates of the events associated with interactions between ULF waves and cold plasmaspheric electrons observed by Van Allen Probes during the time interval from September 2012 to September 2018 (modified from Ren et al.,2019b)

2.2 超低频波对低能离子的调制效应

不同于低能电子,低能离子的弹跳周期远大于超低频波的周期,根据对公式(1)的分析可知超低频波无法通过漂移—弹跳共振加速低能离子.但是由于不同离子的质量不同,超低频波通过E×B调制使得不同种类离子的能量变化不同,可以将低能离子的成分区分开从而起到质量分析仪的作用.

MMS 卫星搭载的FPI 仪器和HPCA 仪器可以探测磁层低能离子,不同的是FPI 仪器无法区分离子成分,而HPCA 仪器可以区分.Liu 等(2019)利用MMS 卫星观测分析了2017 年1 月20 日的一个超低频波事件,图7a、7b 分别展示了利用电磁场计算的E×B速度和FPI 仪器探测到的离子的速度,二者基本一致,后续将用于计算引起的不同种类离子能量的变化;图7d 显示了FPI 仪器对离子能谱的观测,图中白色实线从上到下分别是E×B造成的O+、He+和H+的能量变化;图7e 显示了HPCA 仪器对He+和O+能谱的观测,黑色实线是E×B造成的O+和He+的能量变化,可以看到跟卫星对离子观测非常吻合.为了更清楚地分析E×B对不同离子造成的影响,图7f 展示了13:01~13:03 UT 时间段内FPI 观测到的离子能谱,尽管FPI 仪器不区分离子成分,但是能谱观测显示存在几种不同种类的离子.图7g 进一步展示了13:02:07 UT 时刻的离子能谱特征,可以看到能通量有3 个峰值,峰值对应的粒子能量跟图中的竖虚线(E×B造成的能量变化)非常吻合.总体而言,图7 的观测和分析表明超低频波可以通过E×B造成低能离子能量的增加,使得原本仪器无法探测到的离子由于能量增加后可以被仪器探测到,并且可以很好地区分离子成分.

图7 低能离子对超低频波的响应.(a)E×B 漂移速度;(b)从FPI 仪器探测获得的离子速度;(c)从FPI 仪器探测获得的离子密度;(d)FPI 仪器对离子能谱的观测;(e)HPCA 仪器对He+和O+能谱的观测;(f)13:01~13:03 UT 期间FPI 探测的离子能谱;(g)13:02:07 UT 时刻的离子能谱,竖虚线代表E×B 造成的能量变化(修改自Liu et al.,2019)Fig.7 The responses of cold ions to ULF waves.(a) E×B drift velocities;(b) Ion bulk velocities obtained from the FPI instrument;(c) Plasma density obtained from the FPI instrument;(d) Ions spectrum from the FPI instrument;(e) He+ and O+ spectra from the HPCA instrument;(f) Ions spectrum from the FPI instrument during the time interval of 13:01~13:03 UT;(g) Ions spectrum at 13:02:07 UT,where the vertical dashed lines indicate the energy change caused by E×B (modified from Liu et al.,2019)

3 总结和展望

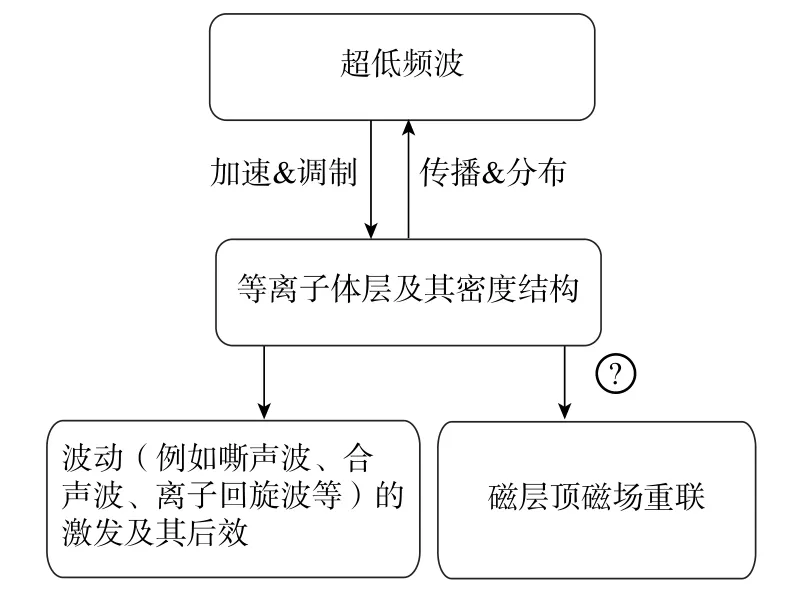

图8 总结了超低频波与低能粒子相互作用的研究进展及其相互作用对磁层动力学可能造成的影响.超低频波可以通过漂移—弹跳共振加速等离子体层低能电子(Ren et al.,2017b,2018,2019a,2019b),通过E×B调制低能离子并将离子成分区分开,使得仪器可以探测到磁层中低能离子的主要成分(例如,Liu et al.,2019).除此之外,Adrian等(2004)还提出等离子体层的分叉密度结构(bifurcated density structures)的形成跟超低频波驻波结构有关.等离子体层的羽状结构使得局地截止频率降低,形成束缚超低频波的势井,使得超低频波可以被束缚在羽状结构内;多卫星和多地面台站联合都观测到了局域性的超低频波(Li et al.,2017;Ren et al.,2017b );局域性的超低频波跟辐射带能量电子发生漂移共振时,在共振区域内能量电子投掷角呈现“竖条形”,而在共振区域外则呈现“回旋镖形”(Hao et al.,2017;Zhao et al.,2020,2021).等离子体层顶处可以形成表面波,这种驻波结构使得等离子体层顶内外不同的粒子相互交换,并且对“锯齿形”极光的形成有重要影响(He et al.,2020).由于超低频波可以加速/调制低能粒子,改变能量粒子的投掷角分布特征,因此可以进一步影响引起各种波动(例如,合声波、嘶声波、离子回旋波等)激发的不稳定性条件,对这些波动的时空演化产生重要影响(例如,Fraser and Nguyen,2001;Li et al.,2009;Breneman et al.,2015).等离子体层羽状结构的重离子可以影响磁层顶处的磁重联过程(例如,Walsh et al.,2014a,2014b),在等离子体层羽状结构的超低频波或磁层顶处的表面波如果可以影响低能粒子,也可能会影响磁层顶处的磁重联过程.

图8 超低频波与低能粒子之间的相互影响及对磁层动力学过程的影响(修改自Ren et al.,2019a)Fig.8 Interactions between ULF waves and cold charged particles and their possible roles in the dynamics of the magnetosphere (modified from Ren et al.,2019a)

关于地球磁层中超低频波与低能粒子之间的相互作用,目前的研究还处在初始阶段,一系列基本问题亟待解决,包括:(1)超低频波能否显著影响低能等离子体的主要成分(能量为几个电子伏特的粒子)?(2)大尺度的超低频波对其他等离子体波的激发和空间分布有多大影响?主导机制有哪些?(3)超低频波与等离子体层的各类密度结构之间的联系是什么?(4)等离子体层顶处的表面波对内磁层的动力学过程影响有哪些?(5)磁层顶表面波或等离子体层羽状结构中束缚的超低频波能否通过与低能粒子的相互作用影响磁层顶磁重联过程等?

致谢

感谢Van Allen Probes、MMS 和Arase 卫星团队提供的电磁场和粒子数据(https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public/),感谢DMSP 卫星团队提供的极紫外成像数据(https://ssusi.jhuapl.edu/),以 及NASA/GSFC OMNIWeb(https://omniweb.gsfc.nasa.gov) 提供的太阳风和行星际磁场数据.