试论风水在琉球的传播与应用*

徐竞 陈硕炫

风水术又称堪舆术、相地术,或称地理、青乌等,是一门历史悠久的玄术。其始自何时,众说纷纭,莫衷一是,经过汉唐时代的继承和发展,至宋时臻于鼎盛。作为中华传统文化的重要组成部分之一,风水术亦广泛传播于海外。尤其在中国周边的汉字文化圈国家中,风水术得到广泛的融合和吸收,形成自主发展,对当地社会产生深远的影响。

早在13—14世纪,中国人就开辟了福建通琉球的航路,开展中琉间的民间贸易往来。洪武五年(1372),偏处中国东南一隅的琉球应明朝招谕,遣使入贡,正式与中国建立朝贡关系。随着中琉间往来的深入,闽人三十六姓移居琉球,并将中国的各种文化传入琉球,“以敷文教于中山,兼令掌中国往来贡典焉。国王察度深喜,令卜宅于久米村而居,因名其地曰唐荣,言以荣夫唐之人也。”“卜宅”一词足可说明早在洪武二十五年(1392),甚至更早以前琉球国内就已有懂风水之人存在。由此可推断,随着闽人三十六姓甚至更早之前的中国古代移民移居琉球,风水亦随之传入琉球。

1609年,萨摩入侵琉球,琉球被纳入日本幕藩体制之下。出于琉球与江户幕府之间的官方往来之需,在萨摩的强行要求下,琉球国内掀起学习日本文化之热潮。明清鼎革之后,琉球意图以亚洲最强大的专制国家清朝为后盾牵制萨摩以及日本幕府的控制,保障自身独立的王国体制。因此,琉球王府大力推进“中国化志向”政策,在加强与中国之间封贡往来的同时,积极学习和吸收中国文化。在此历史背景下,作为中国传统文化之一的风水开始受到琉球王府的重视,并在国中得到推广。

一、琉球风水的传播者—— “风水见”

(一)琉球风水师之祖究竟何人?

风水传入琉球的具体年代已无从稽考,风水在琉球的早期传播情况囿于史料的局限,亦不甚明了,但依现有史料观之,风水似乎并未在琉球国中得到广泛的传播,直至清代,这种状况才发生了根本性的变化。《琉球国由来记》载:“当国前代有风水看欤,不可考。康熙六年丁未为接贡事,周国俊国吉通事(后称目取真太夫)为存留通事,到于闽学地理,是我朝风水看之始欤。”《球阳》中亦有载:“本国有知地理者,不可得而详也。是年唐荣周国俊为存官入闽已学地理而归来。”在琉球,“风水见”(或作“风水看”“地理见”)即风水师之意。康熙六年(1667),周国俊奉命任接贡存留通事赴闽肄习风水地理之术,是为琉球历史上的“风水见”之始。琉球首里王府遣周国俊赴闽学习风水之举,说明了至迟在康熙初年琉球国内已完全接受了风水这一中华传统文化,并出现了类似中国风水师的“风水见”。但据八重山博物馆所藏“ハンナ大主墓碑”碑文的明确记载,该墓墓主为第五代的石垣亲云上,死于1661年,生前曾延请“大夫官古波藏亲云上”为该墓相看风水。

碑文中提到的“大夫官古波藏亲云上”即指顺治五年(1648)奉琉球王府之命入籍久米村的杨明州。杨明州官至正议大夫,古波藏乃其领地名,亲云上是其士族爵位的称号,故称其为“大夫官古波藏亲云上”。据《杨氏家谱》记载,杨明州乃浙江省台州人士,崇祯二年(1629)与同僚台州宁海人张五官因公务由台州赴宁波,途中船只遭风漂至琉球八重山。其时恰逢琉球王府为重振久米村,举贤荐能,命通汉音晓华语之人入籍久米村补闽人三十六姓之缺。张五官率先受召入仕,奉命任训诂师教授久米弟子儒学,杨明州则留居八重山,娶妻并生得二子一女。

顺治五年(1648),张五官在弥留之际,向琉球首里王府举荐杨明州继其任。同年五月,杨明州奉命携眷入籍久米村,并受赐宅第及婢一人。杨明州在久米村中从事儒学教育二十载,弟子中人才辈出,周国俊即是其一。其外仍不乏为琉球社会作出杰出贡献的人物,如蔡铎、郑弘良、王可法、郑永安等。后来的琉球一代鸿儒程顺则在其撰写的《庙学纪略》中尊奉该时期的四位儒者——毛国鼎、曾得鲁、张五官、杨明州为儒学四先生。由此亦足可窥知,杨明州在儒学方面颇具造诣,故其晓知风水之理亦不足为奇了。

周国俊师从杨明州多年,掌握了一定的风水知识,此应是琉球首里王府派其赴闽学习风水的原因之一。在学成归来之后,又于1667年成为了琉球国中“风水见”第一人。尤值一提的是,1667年亦是杨明州去世之年。此二者是偶合抑或是存在某种联系,虽尚有待进一步探讨和考证,但却不失成为解释琉球国“风水见”第一人为何是周国俊,而非其师杨明州的理由之一。

(二)琉球“风水见”第一人赴闽学习的时间究竟何年?

周国俊是琉球国的“风水见”之始,应属无疑。但其赴闽学习风水的时间似乎尚有待进一步商榷。若按上述史料的记载,则周国俊赴闽学习的时间为康熙六年。但《周姓家谱》对周国俊在康熙六年的赴闽行程却是如下的记载:

康熙五年丙午十二月初八日为进贡事,奉使为存留通事。次年三月初九日统都通事蔡彬喜友名亲云上、使者蔡纯(今改名曰芝)桃原亲云上由政等那霸开船赴闽,公事既竣,八月初二日福建开船,至半洋陡遭风暴,东去西来,数日不见山,至于十八日漂到麻姑山,二十六日彼地开洋,二十八日归国。

而且,上述内容与同行者蔡彬的家谱记载完全一致,因此此赴闽行程应该是具有可信度的。若按康熙六年(1667)三月九日由那霸开船赴闽,同年八月二日离闽,留闽时间前后尚不足五个月,再扣除往返航海的时间以及在闽公务的时间,即使周国俊在赴闽之前师从杨明州学习了多年的风水知识,但亦很难想象他能在如此短暂的时间内学成博大精深的风水理论。值得注意的是,该家谱中还记载,康熙二年(1663)周国俊为“学文习礼”事,蒙国王赐“主从赋银三十二两、米六觔”,与蔡彬、曾永泰一同于十一月十四日那霸开船赴闽读书,蔡、曾二人于四年六月二日归国,“国俊独奉命留闽至于五年丙午七月归国”。据此记述,我们有理由怀疑,《琉球国由来记》中对周国俊赴闽学习风水的时间记载有误,非康熙六年,而应是康熙二年。《琉球国由来记》乃成书于康熙五十二年(1713),距周国俊赴闽学习风水之时已历半个世纪,年代久远。疑编纂该书之时,将周国俊赴闽学习的时间与成为“风水见”的时间混为一谈所致。

二、风水在琉球的传播和推广

周国俊成为“风水见”之后,即于康熙九年(1670)授长史司,康熙十一年(1672)擢大夫,康熙十三年(1674)再升正议大夫,康熙十五年拜总理唐荣司,可谓是平步青云,官运亨通。康熙十三年,曾受久米村紫金大夫金正春之托,为其相墓择址。康熙十七年(1678)罹患病症时,宰相尚氏大里王子朝亮亲自登门探望,并将情况上禀国王,蒙“国王遣大医三位,且复恩赐人参”,死后亦蒙“赐钱五百贯,米二石”。如此深蒙王荫之殊荣,实非一般久米士族所能企及。国王的恩宠不仅提高了“风水见”的社会地位,亦客观反映了琉球王府对风水的重视,从而为促进风水在琉球的进一步传播创造了有利的政治条件。继周国俊之后,肄习风水的久米村弟子亦不在少数,仅康熙年间在琉球国中颇负盛名的“风水见”就有蔡应瑞、毛文哲、蔡温、红士显等人。

蔡应瑞,琉球蔡氏十世孙,康熙八年(1669)年19岁之时擢升通事,康熙十七年(1678)十一月奉命为进贡存留通事赴闽,并蒙琉球国王赐银三十两,在闽学习风水地理,康熙二十一年(1682)六月归国。作为早期琉球国中的“风水见”,虽然无法断定其与周国俊是否存在师承关系,但须留意的是,蔡应瑞的堂兄弟蔡铎与周国俊均师从杨明州,为同门师兄弟,而且蔡应瑞赴闽学习的时间正好是周国俊去世当年。

蔡温,蔡氏十一世孙,蔡铎之子,自幼天资聪颖,饱读经书,年方十八之时即擢升通事,仅两年后又任训诂师,负责久米村子弟的汉文教学。康熙四十六年(1707)再升任讲解师,翌年任进贡存留通事赴闽。在闽时遍访地理先生,后择师长乐人士刘日霁,并蒙国王赐银三十两,以作为拜师之礼银。蔡温于康熙四十七年(1708)十一月十七日到闽,康熙四十九年(1710)六月二十九日学成归国,仅历时约一年半时间即习得风水奥秘,并深得刘日霁青睐,“悉受其秘书及大罗经一面”。刘日霁,字希开,号瑞徴,即为刘氏八贤之裔。长乐刘氏,是宋朝以理学传家的福建名门望族。该族在宋朝产生了大批著名的学者,其中有5人名列刘氏“八贤”。毋庸置疑,师从家学深厚、教导有方之师,为蔡温在日后精研风水,形成独立的风水思想奠定了坚实的理论基础。蔡温赴闽之前,师从何人,囿于史料局限,亦无从考证。但值得留意的是,蔡温与蔡应瑞为堂叔侄关系,且蔡温赴闽的时间为蔡应瑞死后的第二年。

红士显,琉球红氏十一世孙。康熙四十三年(1704)任进贡二号船总官首次赴闽,康熙四十七年(1707)以勤学身份赴闽求学,留闽前后五年,康熙五十一年(1711)八月离闽返国。康熙五十五年(1715)奉琉球王府之命,师从蔡温学习地理,翌年又奉命充任存留通事赴闽,师从林先生学习地理之术。康熙五十八年(1718)六月同册封使徐葆光一行一同抵达琉球。尽管红士显师从蔡温,又赴闽肄习多年,但其回国之后所从事的风水活动情况,现有的史料中并未有相关记述。

毛文哲,万历三十五年(1607)移居久米村的毛氏始祖毛国鼎之孙。据《琉球国由来记》载,其在康熙五十二年(1713)时已是拜授正议大夫的“风水见”,位居都通事蔡温之上,故可推断毛文哲学习风水应在蔡温之前,但其何时赴闽学习风水,由于家谱不传,故无法知之。据其他毛氏家谱以及《历代宝案》记载,毛文哲一生四度来华,其中,康熙三十三年(1694)奉命为进贡存留通事赴闽。综观周国俊、蔡应瑞以及蔡温的赴闽学习之例可发现一个共同点,即均是以存留通事身份赴闽时学习风水。由此推之,康熙三十三年极有可能是毛文哲赴闽学习风水之年。

对于早期遣往福建学习风水之人,琉球王府通常会向其提供经济上的资助,并在其归国之后予以重用。如:蔡应瑞即曾于康熙二十四年(1685)奉王命至叶壁山(今伊平屋岛)相地,康熙二十六年又受王室后裔喜屋武按司向殿柱之托,为其祖墓相地择址,以“改葬祖宗之灵骨”。诸凡此类的风水活动无疑进一步加速了风水在琉球王府宗室之间的传播和推广。此外,据《向姓家谱》载,尚贞王曾于康熙四十三年(1704)赏赐小波津按司向兆凤“相基盘”一面,康熙四十五年(1706)又赐周易一部,且“此外虽有拜领物,多不得记而略焉”。由此可见,风水典籍以及道具在当时已成为琉球国王赏赐臣下的赐品。而且,在众多的赏赐品中唯记录风水赐品,在一定程度上说明了琉球王室对风水用品的热衷和追求,亦反映了风水在琉球王室已渐风靡并深入人心。

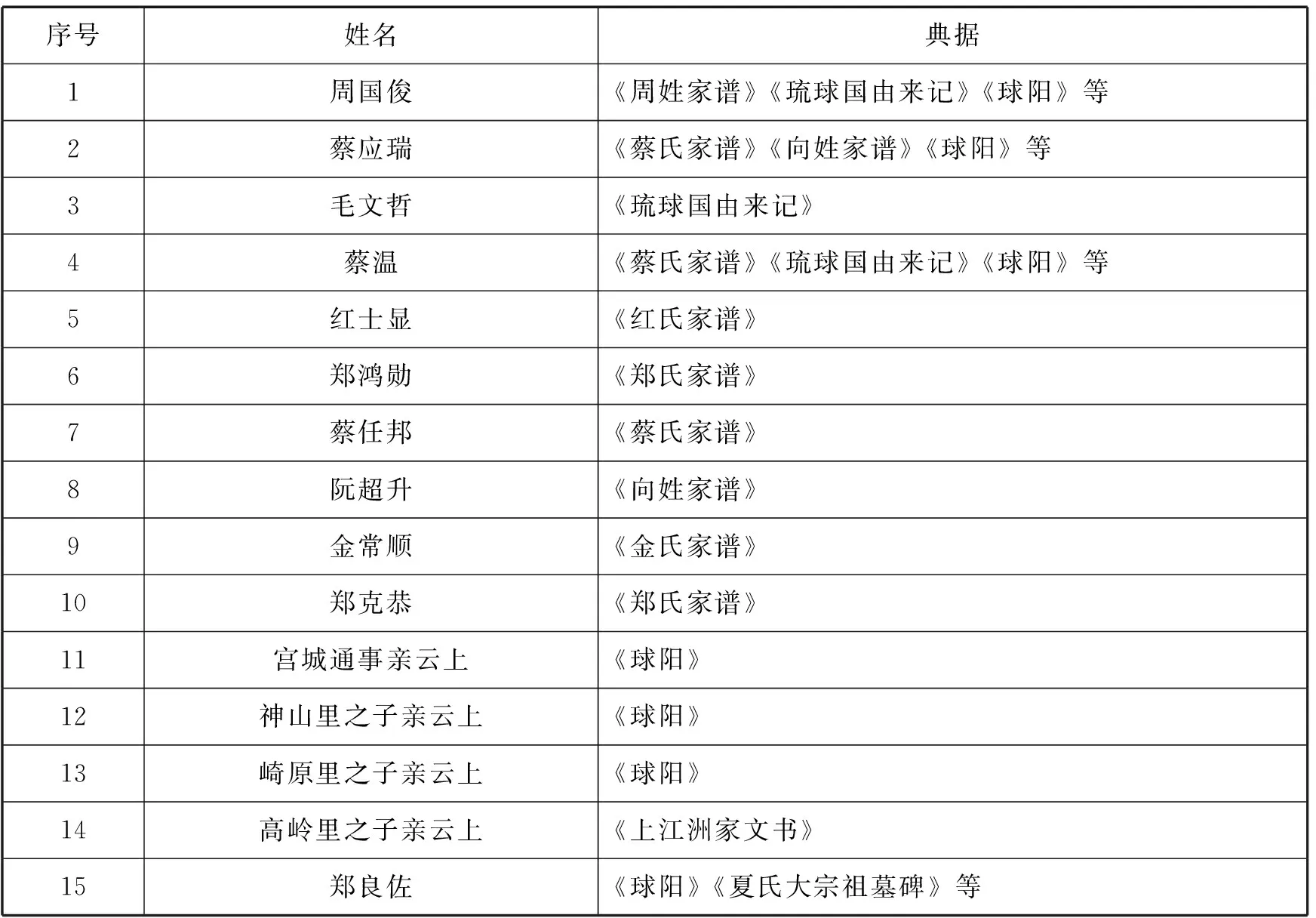

在琉球首里王府的推崇下,风水的受众开始由王府士族阶层向一般民众扩大,进一步推进了琉球风水的世俗化。许多久米村子弟在王府的资助下先后赴闽学习风水之术,有的甚至不止一次赴闽求学。如郑鸿勋曾于乾隆二年(1737)入闽读书,师从闽县地理师陈恒坤,乾隆二十二年(1757)又“为王舅通事入闽再学而精得其法,是以入国用之备”。根据久米村家谱等琉球方面史料的记载,从第一位“风水师”周国俊算起,琉球王国时期久米子弟中至少出现了以下15位风水师,但真正将中国风水理论与琉球固有的文化相融合,对琉球风水发展作出杰出贡献之人,当属蔡温。

琉球久米村风水师一览(17世纪后期至19世纪后期)

康熙四十九年(1710),由闽归国的蔡温得到了琉球王府的重用,当年即擢升都通事,翌年授久米村长史。康熙五十一年(1712)十二月,尚益王薨,世子尚敬即位,原为世子之师的蔡温奉新王之命任国师,并晋升察侍纪官(俗称座敷,从四品)。翌年五月,尚敬王更“以温在久米村而不便于公务之故,特赐家宅,率领妻子移居于首里”。随后又命蔡温偕同正议大夫毛文哲相看首里城(王城)、国庙(王庙)以及玉陵(王陵)的风水地势,首次将风水应用于被视为攸关国运以及王权象征的王国最高等级建筑设施。

符合上乘风水立向所有条件的天然地形较为罕见,因此,风水中亦认可通过人为方式对所处地形的缺陷与不足进行改造或改动,从而达到改善风水的效果。按风水的说法,树木繁茂之地视为“气旺”,反之则“气衰”。康熙五十二年(1713)十一月,蔡温等人与摄政、三司官等中枢要员联名,将相地的结果上呈国王。在此次相地中,蔡温详细分析了首里城、玉陵以及国庙的风水格局,指出其各自的优缺点,并主张通过栽植树木来弥补所处地形的风水缺陷,凸显了加植树木与改善风水之间存在内在联系的蔡温风水思想。

此外,蔡温还提出了“林树荣枯固系国家盛衰也,各岳林树若误翦之伐之,木伤林疲,则其土民也必衰矣”的主张,从风水的角度强调了植树造林与国运民生的共荣关系。雍正六年(1728)十月,蔡温升任三司官,当时由于王宫修建、船只建造以及制糖燃料、木炭制作等需要,对木材的需求量大肆增加,加之社会人口增加,最终导致了山林资源逐年短缺。雍正十三年(1735),蔡温奉命兼管国中山林事务,为解决国中森林资源严重匮乏问题,他将风水应用于造林技术之中,并撰写了《山林真秘》一书,大力推广山林栽植之法。是书中,他将造林山地分为三等,并从风水的角度分析了植林山地的选定方法,突出强调了山地之间的“抱护”关系。之后,“抱护”一词成为了琉球风水的重要术语,蔡温的“抱护”思想亦在琉球国中得到高度的传承和发展,其不仅体现在造林技术中,还更广泛地应用于村落、屋宅、海滨等领域。蔡温在大力推广山林栽植之法时,亦鼓励在村落、屋宅与海岸等地栽种树木。通过加植树木形成“抱护”之景象逐渐成为近世琉球村落的标志性风景。至迟在18世纪后半叶,琉球国内开始出现了“村抱护”“屋敷抱护”以及“滨抱护”等风水用语。

至乾隆年间,琉球国中持“名护迁都论”者日众,即以首里城地势窄狭,且崎岖而无宽阔平夷之地为由,主张将国都迁至拥有宽阔平野的北部名护,并在屋部港和古我知港间开辟运河,以兴船只往来。对此,蔡温于乾隆十四年(1749)上谏,从风水的角度对该论说进行了批驳。

吾国三府四十一县,冈垅平原分合向背,成乎虎伏龙蟠之势,得乎同干异枝之宜。而龙脉绵绵,大显天然之姿。是诚万世洪福之国也……

天孙氏首出辟国,始建玉城于首里府,是由神眼之所相,岂是常人之臆度。奈至后世,妄怀愚见,或有言曰,首里岖岨,不若名护平坦之为。愈或有言曰,屋部港自西横东,古我知港自东横西,而其间唯有一丘为隔矣。国头、羽地及大宜味三县,船只远经郡伊二岛,屡为海风所阻,何不劈开是丘而兴船只往还之便也云尔。呜呼。王城及是丘悉皆微茫龙脉之所累,岂可妄移王城于他方乎,岂可劈是丘而作水路乎。今归仁、本部二郡唯赖是丘一脉,而为三府一体。三府亦赖是丘一脉而保球阳雄势。若劈是丘而作水路,则二县龙脉不唯不相属,球阳却失大体雄势也必矣。方今君王生质天从,德学日新,思之深虑之切,特命臣温以镌斯文于碑石,永俾后人知龙脉之系乎。邦家景运,而有万山一贯之理矣。峕大清乾隆十四年己巳孟夏榖旦法司正卿兼任国师臣蔡温谨撰。

蔡温在碑记中再次强调了首里城作为国都在风水上具有无可比拟的优越性,并指出中山、南山、北山三府一体,万山一贯,龙脉绵绵,是王国繁荣之根本,切不可开辟东西方向的运河,切断龙脉,否则王国“失大体雄势也必矣”。国王认可了蔡温的谏言,并于翌年下令将勒石立碑于名护,即《三府龙脉碑记》。蔡温对“名护迁都论”的彻底批判和成功遏制进一步巩固了他在琉球风水中的显著地位,他所倡导的风水观以及制定的诸风水制度,大大地促进了风水在琉球的本土化,并为后世之人广为传承,广泛应用于琉球社会各领域,对琉球社会产生了深远的影响。

三、风水在琉球的具体应用

随着风水在琉球社会的传播与发展,风水善恶攸关国势家运之思想亦在琉球国中被广为接受,上达国王宗室,下至士族百姓。风水师通过相地审势将中国的风水理论与琉球的山形水势相结合,并广泛应用于王城宫殿、庙宇寺院、家宅墓地、村邑集落、植树造林等诸多领域。

(一)王城宫殿

相传首里城“天孙氏始经营也”,天孙氏乃琉球神话传说中的人物,其所属具体年代无传,故首里城何时建造,无从考焉。历史上,首里城历经了多次扩建,亦因火灾以及雷击等原因遭受损毁,复加修建。然在此过程中有无风水的应用,不可得知。康熙五十二年(1713),蔡温奉命相看首里城风水,真正意义上将风水思想导入首里城的地势中,并在“地理记”中详细地陈述了首里城的风水格局。

……按我首里城,其地也窄狭,其势也峋嶙,或低或昂,形如边坐,而无宽阔平夷之可取焉。登临则大海,洋洋亦如无拱卫眷恋之砂,若以俗眼观之,则首里城何足称焉。……因兹城前望焉,则马齿山自海中起,特为之锦屏,亦能遮诸漏洩之气焉。其左则小禄、丰见城地方诸峰联络为之青龙,以镇城都。其右则北谷、读谷山地方诸峰伏起为之白虎,以护城都。其间有三江与海水相通,一曰那霸港,一曰泊港,一曰安谢港。斯江也湾环,斯水也江洋,皆自吉方进来拱王城,而三江最为之良佐矣。城后望焉,则自西原地方以至岛尻所有峰峦,周密分雌分雄,远远镇护,或岳林应位而起,而其形势也殆有可观焉。况且冕岳、虎濑、崎山岳及远近林树森森绕城,而能扶其盛气者,皆非城都之风水哉。历观北山、南山之地,平则平,宽则宽,然而气脉所钟,山川所拱,皆莫吉乎首里矣。首里斯都,万万世世,决勿改建,所有要紧条目,略列于左,请能随时为补云。……冕岳乃系城基发祖之地,故其林树大茂而深秀,则城地气脉随焉而盛。若使他疲衰,则气脉随焉而衰,请能栽种以广其地,以加其树,最要。大中石之顶等处,乃山脉所结,不宜伤土破石,只宜相土栽木,以扶其力焉。仲里岳应位而起,甚好。城基倚于崄岨,形如边坐,若无得山川林树护卫眷恋之力,则国城形势何足观焉。幸今山川林树四面护卫甚多可观,然而自城间地方至泊地方,空缺凹陷,竟无峰峦雌雄之良佐,最可忌焉。窃想,此处宜多栽松树以遮漏洩之气,若松树茂盛,则丰饶之庆必从此兴矣。……

首里城地势窄狭嶙峋,亦无拱卫之砂,若以一般的风水理论观之,实非风水可取之地。但蔡温却认为,位于首里城后方东侧海拔约165米的冕岳(辨岳)“乃系城基发祖之地”,其左(南侧)小禄、丰见城一带延绵起伏的丘陵乃是“青龙”,位于右侧(北侧)的北谷、读谷地方的丘陵则为“白虎”,首里城前方视野开阔,马齿山(庆良间诸岛)犹如锦屏浮于海中,正如风水中的“案山”之所指。通往那霸、泊村以及安谢三港的三条河流蜿延流淌,犹如血脉,有利于“气”的循环传递,自然形成了一处不可多得的风水吉地。对于首里城周边地形的“空缺凹陷”“宜多栽松树以遮漏洩之气”,且城之内外以及虎濑、西森、末吉等处的丘陵乃龙脉走向,应植林以使气盛。

城中瑞泉门旁有甘泉名“龙樋”,即泉水沿龙脉流入首里城内之意。龙樋之水被视为财富与吉瑞的象征,其最终的流向方位关乎首里城的风水。基于风水中“藏风聚气”的理念,首里王府令人在首里城前方挖掘了人工池——龙潭,其目的即是为了让龙樋之水最终流入于此,以达到提升风水的效果。首里城的地理环境,将中国风水观体现得淋漓尽致,成为了琉球的风水应用典型。

(二)庙宇寺院

闽人三十六姓移居琉球之后,立庙供奉相关神祇,以发扬传统信仰文化,祈愿在异国他乡平安顺遂。建庙之时亦皆按照中国传统,卜地择辰,选日动土,鸠工聚材,而始营造。如位于久米村西门外的天尊堂,“乃与南门能齐其向,亦系唐荣风水,而属唐荣久矣”。康熙十一年(1672),紫金大夫金正春奏请建孔子庙时,“尚贞王喜允其奏,乃卜地于泉崎桥头”。风水的思想不仅用于这些中国人所崇奉的神祇庙宇,还应用于琉球的佛教寺院之中。

在琉球,最能体现风水思想的寺院莫过于国庙(崇元寺)。国庙为安奉历代国王灵位之所,其具体的建造年代不详,相传为宣德年间尚巴志践祚之时所创,亦有成化年间尚圆王命辅臣建造之说,二者不知孰是。关于国庙的风水格局,“国庙地理记”中记载如下:

恭观国庙,坐壬向丙,其门转开于午,最得其法,决不可改焉。宅基倚山而营,所有远近山林,不大而灵动,不高而雄跃,且松树茂盛,势如锦屏,最好。前有一江,其形如带,其水延蟠曲弯,从长生方来,与海水相通,海水滔滔,亦从旺方进来,势若朝觐,甚好甚好。但庙宅背后地缺,虽有树木,形如反弓,或人往来,诚可忌焉。宜能补其缺,加植树木,以辅宅基之力焉。庙左有岳林,以成龙势,其右所有树木甚踈,不能藏风纳气,而龙虎不齐,宜深栽树木以扶虎势矣。明堂虽不广大,地稍平坦,却是好。其平坦地,不可植树,唯是空圹,以为善焉。右此数者,随时按查,可补则补,可损则损,万万世世可以为国庙矣。

作为禅宗寺院的国庙,其所处的方位、朝向以及周边的山林环境,从风水角度而言,颇具可取之处,但庙后地缺,加之庙右树木稀疏,不能藏风纳气,导致左右“龙虎不齐”,是为风水之忌。故应在庙后“加植树木,以辅宅基之力”,庙右“宜深栽树木以扶虎势矣”。风水在琉球佛教寺院中的应用,至迟在明宣德年间即已出现。洪熙元年(1425),内官柴山以册封尚巴志使者的身份抵达琉球,其后又于宣德二年(1427)、宣德五年(1430)先后出使琉球。因三次皆得以平安渡海,为答神佑,柴山于宣德五年在琉球捐建了大安禅寺,并自立碑记。碑文中载:

宣德五年,正使柴山,奉命远造东夷……既而奉公之暇,上择冈陵,下相崖谷,愿得龙盘虎据之地,以为安奉佛光之所,庶几以答扶危之惠。于是掬水闻香,得其地于海岸之南。山环水深,路转林密,四顾清芬,颇类双林之景。遂辟山为地,引水为池,捄之陾陾,筑之登登,成百堵之室,辟四达之衢。

显然,大安禅寺在建造之时是经过风水卜地择址的。之后,琉球的许多寺院都沿袭了这种做法。弘治十五年(1502),尚真王下令在琉球临济宗总寺圆觉寺内创建辨财天女堂,以收藏朝鲜所赠的方册藏经,当时亦是“始卜此地,创轮藏,以收之也”。琉球临济宗开山鼻祖菊隐禅师在担任圆觉寺住持多年之后,“卜地山川村千手院,闲居”。成化年间,“选此龙脉地,据冈峦体势,营道场,永为祝宝祚万年,无穷福德,而山号福源”。该寺建成之后,尚圆王曾一度居住于此。尚育王五年(1839),崇元寺西方隙地开设风水当公署一橺。13世纪中后期,佛教传入琉球,由于历代国王对佛教的笃信和扶持,甚至让僧人参与王府的政治外交,使得佛教与琉球王府保持着千丝万缕的联系,成为琉球王国时期受众最广、影响最大的外来宗教。风水在琉球佛教建筑文化中的应用,不仅凸显了琉球王府对风水的重视,亦在一定程度上反映了琉球王府主导下佛教文化与风水思想的融合。

(三)家宅墓地

在中国,风水在家宅和墓地(阴阳宅)中的应用最为普遍。因为人们深信,家宅和墓地风水的好坏与一族的吉凶祸福,甚至子孙后代的兴衰息息相关。琉球社会亦然。出于趋福避祸以及祈求子孙繁衍、仕途亨通的心理,通常琉球士族会延请风水师对宅地的风水进行判断或改善,并在建筑中导入一些风水的元素,如屏风(影壁)、石狮子、石敢当等,这可以说完全是传承了中国的风水观念。乾隆二十一年(1756)出使琉球的册封副使周煌曾在其使录中记述了琉球屋宅的风景:“屋上、门前多安瓦狮,及立石片,刻石敢当者。”位于久米岛的上江洲故宅是冲绳县内现存年代最早的古民居,建造于乾隆十九年(1754)。在对其进行修复时发现,屋内地板下方的地面上有数块体积较大的天然石块,从屋内佛龛位置下面起一直延伸至庭院。据上江洲家《家记》载,该石块群乃标示龙穴与龙脉走向的风水石。可见,风水思想在琉球住宅中的应用与表现也是具有多样性的。

祖先崇拜是琉球人的固有信仰之一,因此,比起阳宅风水,琉球社会对阴宅风水的重视程度完全是有过之而无不及。关于风水在阴宅墓地中的应用,记述最为详尽者当属玉陵。玉陵,又称玉御殿,建于弘治十四年(1501),当初本是尚真王为移葬其父尚圆王遗骨而建,尚真王死后亦合葬于此,之后遂成为第二尚氏王统的王陵。“玉陵地理记”载:

恭观玉陵,发祖国都高处,最好。城中有龙泉,味美且清,则玉陵地性,亦可知焉。自虎濑至末吉,一连山林,隐隐护穴,且穴前平坦,及望其外,则万家之地,广大阔宽,足容万马,最好。但其龙身自乙走辛,硬直而无延蟠,平坦而无高低,而无铒砂护穴者,自下观之,则风吹露打。若不能藏风纳气,予想,穴后并左右,宜深栽树木,紧围密卫,使穴不泄气,最要。盖玉陵奇形,非俗眼所及,今暂志其略,以俟后之君子矣。

玉陵的地形在常人看来虽为“奇形”,但其地势高,龙泉清甘,地性颇佳,且有山林护穴,穴前平坦宽阔,不失为吉地。其龙脉硬直,难以藏风纳气的缺陷,可在穴后并左右栽种树木加以改善。

第二尚氏王统另有一处祖墓,位于琉球的离岛伊是名岛。伊是名岛是第二尚氏王统开基之祖尚圆王的出生地,尚真王即位后,不仅修建了玉陵,将其父尚圆王遗骨移葬于此,亦在伊是名岛上为其先祖修建了陵墓。康熙二十四年(1685),风水师蔡应瑞曾奉王命赴该岛相地,虽然史料上未明确记载蔡应瑞此行的目的是相看岛上王陵的风水,但根据《球阳》的记载,琉球国王于1687年命杨自昌伊是名亲云上“重修玉陵,筑石作屋”。因此,不可排除二者之间存在相互联系的可能。至王朝末期,又有风水师郑良佐奉命前往,并于1870年绘制了一幅该墓的彩色风水图——《伊平屋屿玉御殿御风水所远山之图》。琉球国王对祖先陵墓风水的重视和讲究由此可见一斑。

康熙二十六年(1687),伊是名岛玉陵重修之时,以尚真王第四子尚龙德(时封越来王子)为始祖的王室旁支向姓一族,因祖墓“历来年久而或为风雨所伤,或为地震所害,颇至颓败”,该族五世孙喜屋武按司向殿柱延请久米村风水师蔡应瑞遍相墓山,最终选址于东风平间切富盛村。因恐后世墓地被人侵越损毁,以致风水遭破,向殿柱又于翌年绘制墓图,奏请永为子孙传世之墓。然而,仅过数十年,乾隆十五年(1750),向殿柱之孙向栋抱怨当年风水师蔡应瑞择址时一味注重风水吉位,全然不顾其墓远在四里之外,“当拜扫之期,或遇风雨霜雪,则不可以致其远也。又遇送葬,则深哀长哭之伴,亦不可以致其远也”,使向氏一族深受路途遥远之苦。因此,向栋又请久米村风水师阮超升重新相地择址,将祖墓迁移至仅有半里之遥的那霸安里村之东。对于该处墓址的风水,向栋也坦言道,“斯墓也不惟风水胜,概而先灵永为安宅,亦有道路近处,而子孙时致拜扫,则足以志家谱而传后裔矣”。向姓祖墓的迁移之例,在一定程度上反映了当时的墓地择址不仅重视风水的吉凶,还注重便利性和现实性,此可谓风水思想在墓地应用上的发展与进步。

琉球王国时期的坟墓,按外形主要分为屋形墓、破风墓和龟甲墓。屋形墓,外观类似房屋,是琉球特有的、普遍的墓室建筑结构。破风墓,墓顶呈破风状,其余形制基本与屋形墓同,唯王室与士族身份之人方可建造。位于首里的玉陵即是琉球最为古老且最大的破风墓。龟甲墓,顾名思义,墓座形似龟甲,起源于中国南方地区,其择址以及朝向、方位、形制等营造环节均需由风水师主导堪定,蕴涵着丰富的风水观念。龟甲墓传入琉球之后,与破风墓同,亦仅许士族之家营造。随着风水在琉球的广泛应用,至17世纪末期,不仅久米村士族,在首里、那霸士族阶层之间亦颇为流行。关于琉球最早的龟甲墓,有二说,一说是建于康熙二十六年(1687)的伊江王子家墓,另一说则是建于康熙二十五年(1686)的中城按司护佐丸之墓。虽未有定论,但无论前者抑或后者,皆是首里贵族之墓。

此外,墓地风水还直接体现在墓碑的碑文中以及民间口口相传的民谣里。立于道光十年(1830)的蔡氏大宗墓碑中有云,“御风水松林其坟也,坐卯向酉,地理尤美,唯嫡家用之,庶子不用。”咸丰三年(1853),首里士族夏超群延请风水师郑良佐相地新造夏氏大宗祖墓,碑文中详细记录了该墓建造的过程,其中亦提及了该墓的风水,该部分内容的大意为,该墓“山体坚固,诸木盛生前后左右,远近之抱护,气脉之贯通,前之河川等,皆合风水之法,得地之美”。起源于民间、流传于民间的民谣,唱词内容丰富,充分反映了民众在生活劳动中格外关注的话题。在琉球民间流传着下列两首关于墓地风水的民谣,其大意如下:

1、土亦覆,石亦敷,二者皆美,风水松金,竣工完美。

2、银森为靠,金森在前,风水松金,朝向甚佳。

“风水松金”是民间对坟墓的另一种称呼。在琉球,墓茔的完工庆祝活动称“ハカヌグスージ”,亲属皆聚集,举行盛大的祈愿活动和庆祝宴会,并齐唱上述民谣。唱词中直接、鲜明地指出了墓穴选址的风水要点,充分反映了琉球人对墓地风水的重视。

(四)村邑集落

若说久米村是琉球国内最早结合风水观念营造而成的村落,恐应无疑义。闽人三十六姓移居琉球后,“国王察度深喜,令卜宅久米村而居焉,遂名其地曰唐荣”。作为闽人在琉球的聚居地,久米村无论是从村落构造,抑或是周边的山形地势,都将风水思想体现得淋漓尽致。“唐荣旧记全集”载:

唐荣者,前有大江,潮汐来朝,以为明堂。南望之,则峰峦绕抱,以为锦幢,奥山耸秀,以为文案,后与左右,则林树密围,以为玉屏。自南门,直望之,则中岛之西,有一块大石,峙对南门,以为龙珠,南门以为龙首,双树为角,双石为眼,中街延蟠,以为龙身,西门为尾。而邑中有一条小港,潮水往来,以佐其威焉。且于泉崎桥之西,有二大石,从江中起,能锁急流之气,而太有情矣。若此数者,固系夫风水之理也,非轻矣。由此观之,盖三十六姓,亲能为之经营者,岂有疑焉(南门俗呼之曰大门)。

从久米村所处的地理环境而言,“明堂”“锦幢”“文案”“玉屏”等符合风水吉位的地理条件具备,且整个村落构造呈龙形走向的风水格局,尤其是在中岛西侧巨石的烘托下,更是呈现出祥龙戏珠的吉瑞之象,堪称不可多得的风水宝地。乾隆二十一年(1756)的册封副使周煌亦对久米村的风水赞赏有加,称其“奥山作案,辻阜为屏,泉崎水萦带其间,中岛石卓立如印,真所谓天马行空,鬼乐相生……加以木石分植,宛似龙形,有文明之象,允宜簪缨甲诸村而俊髦辈出,崭然见头角也”。

相传中岛的大石“火风水,由是康熙十二年癸丑,紫金大夫金正春城间亲方恐有经历久远而为人所破,题请幸蒙谕允,始属唐荣。”关于此事,金正春的家谱中有相同的记载可以佐证。但同样官至正议大夫的蔡铎的家谱中亦有类似的记载。

康熙十二年癸丑具奏,请乞中岛大石及烧灰洲属唐荣。尝闻三十六姓营唐荣,以大街比龙形,以南门比龙头,以石大比龙珠,诚所系于风水之理者大也。是年,那霸官请建村,于大石之四围焉,于兹恐将废唐荣之风水之故具奏上达如原是属唐荣者也。

因那霸官(那霸行政长官)欲于巨石周边建村,久米村人唯恐巨石被毁,风水遭到破坏,特禀请王府将巨石以及烧灰洲划归久米村管辖。金正春与蔡铎的家谱中皆各自记载是其族人奏请之功,此唯一可能的解释即是,奏请乃金正春与蔡铎两人共同所为。甚至是以两人为代表,久米村人联名上奏亦未必不可能。

除巨石之外,内金宫岳亦与久米村的风水有关。内金宫岳,“曰寄上森,树木茂蔚,或卓然凌云者,不啻数株”。“岳”,或称“御岳”,琉球的固有信仰之一,是琉球人祈拜圣地的总称,村村有之,人人拜之。这种祈拜圣地一般以丛林、树林居多,亦有山或城之设。内金宫岳关系到久米村风水,在某一程度上反映了风水已然与琉球的固有信仰相融合。这种来自于不同国度的信仰的融合与发展,成为风水得以向琉球民间村落渗透的主要原因。在久米村人的共同努力以及琉球王府的加持下,久米村的风水文化得以维系与传承,长盛不衰,成为琉球村落风水应用的典范。

与久米村邻近的那霸东村往昔屡遭火灾,知地理之人称此乃天妃神灯之火精所致,须挖渠蓄水方可避祸。相传该渠掘于万历年间。亦有云,因该村道路形似“火”字,故作堀以破。尽管东村掘渠之缘由存在二说,但显而易见,二者皆受风水思想的影响。随着风水在琉球民间村落应用的推广,不仅村落构造的调整或规划,村落以及设于村落内的驿站、官仓等公共设施的迁移,也开始与风水思想相结合。

乾隆二年(1737),琉球王府为了加强对村落以及所属田地的管理,将村落迁移改为许可制。自此之后,琉球民间村落有了规划性的布局,开始出现了所谓的基础型村落。当村落在遭遇接踵不断的灾难和厄运,或水利、交通等与生产生活息息相关的客观条件发生根本性变化,导致出现民众疾苦,人口凋敝的情况,可以提出迁村的申请。申请的流程一般是,首先村中百姓联名呈请,继而由相关官吏“加具印结”后提交琉球王府。相关的官吏包括“协地头”(村长)“地头代”(数村组成的“间切”行政组织的长官)以及琉球王府为振兴村落派往地方的“下知役”与“检者”。此外,因村落的迁移还涉及耕地的置换或重新分配,因此负责农政的“田地奉行”也须参与其中。随后,琉球王府根据村落的申请,先派风水师前往该村落以及拟迁村的新址堪看风水,最后结合风水师的相地结果来裁定是否同意迁村。换而言之,风水师对村落风水的判断在迁村的申请中起到了至关重要的作用。

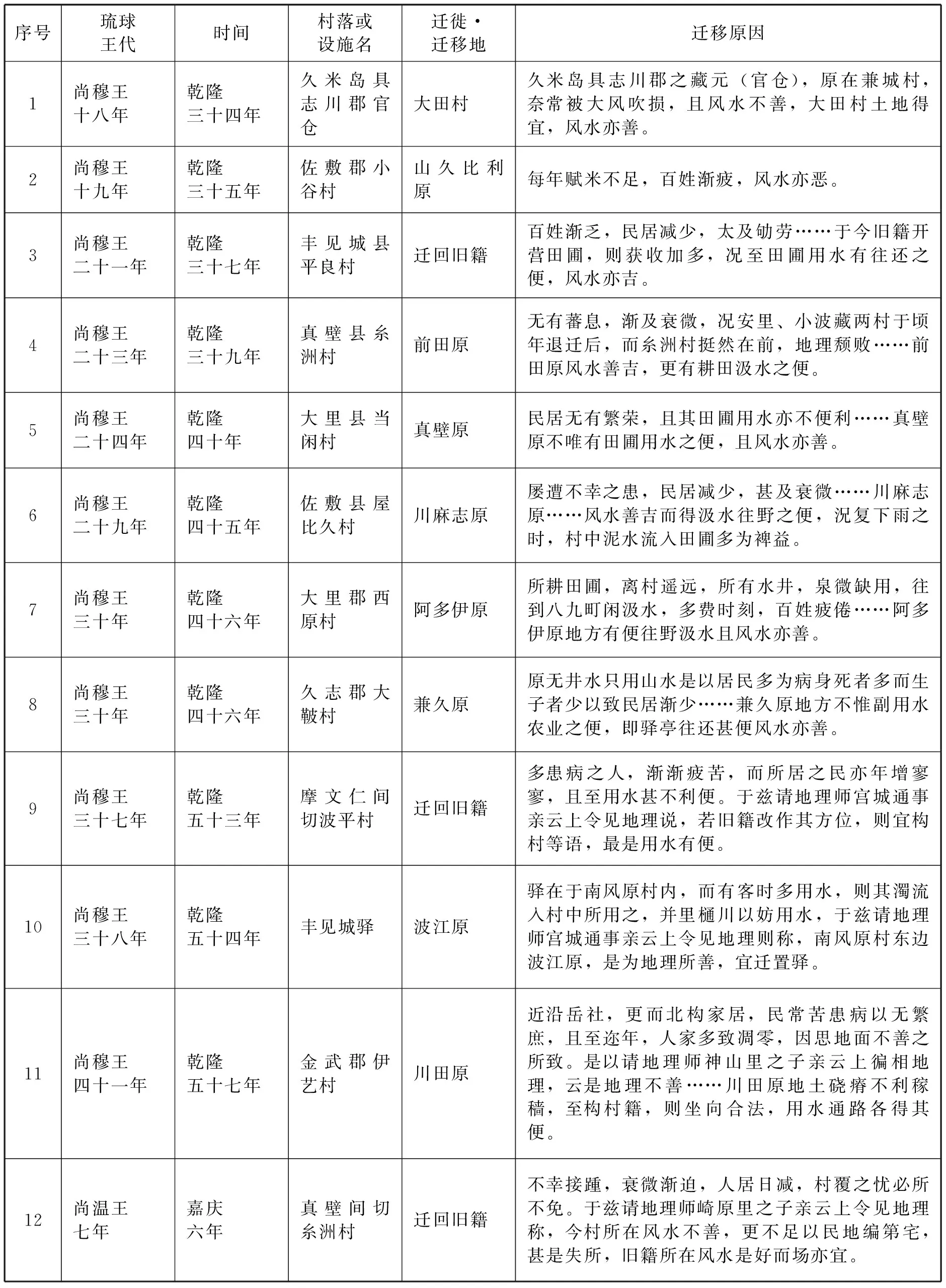

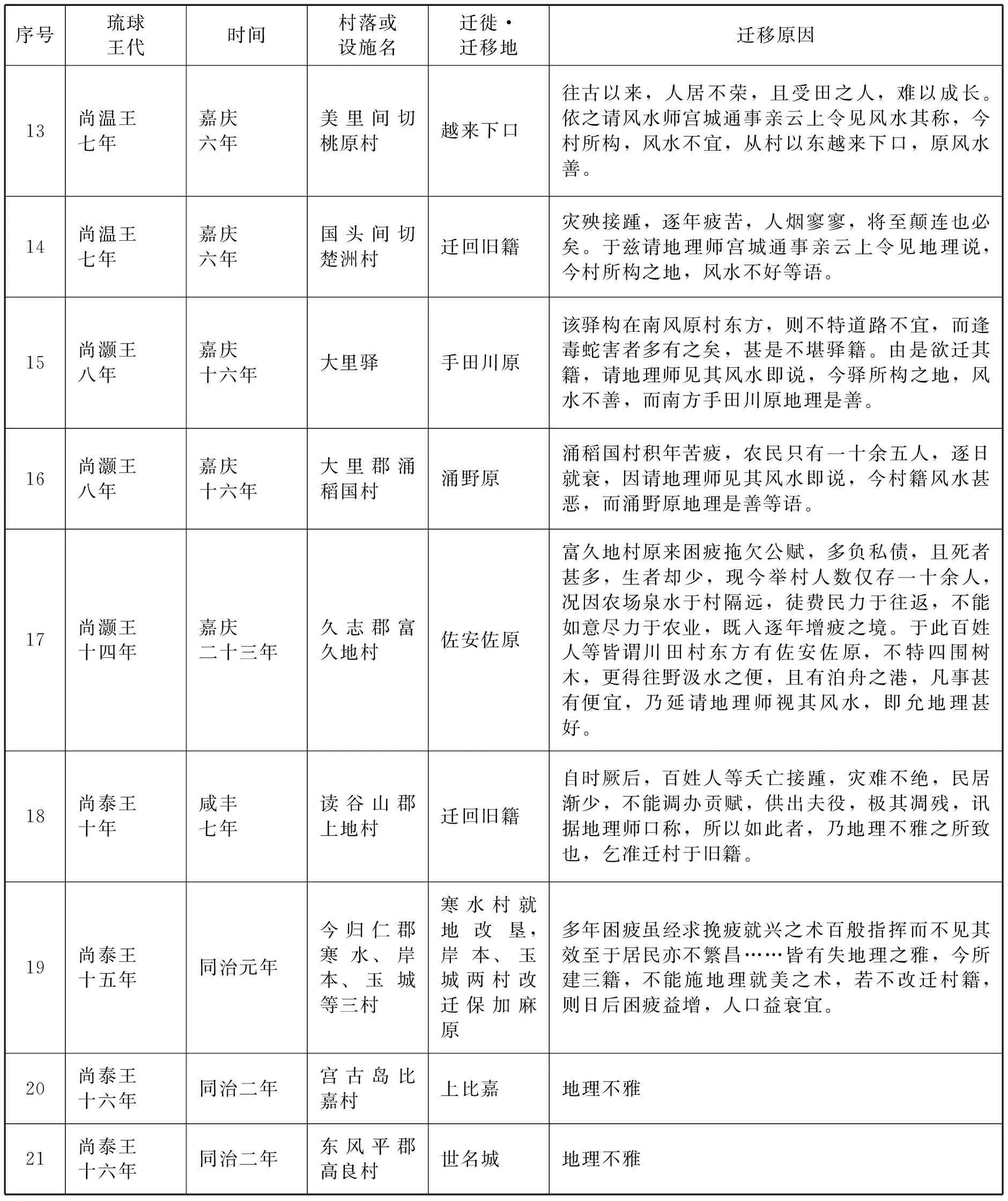

18世纪后半期起,村落以及馆驿的迁移事例在琉球国史《球阳》中屡有记载。自尚穆王十八年(1769)起至尚泰王十六年(1863)的近百年间共有21例,具体的迁移情况列表如下:

琉球国村落馆驿迁移情况一览表

序号琉球王代时间村落或设施名迁徙·迁移地迁移原因13尚温王七年嘉庆六年美里间切桃原村越来下口往古以来,人居不荣,且受田之人,难以成长。依之请风水师宫城通事亲云上令见风水其称,今村所构,风水不宜,从村以东越来下口,原风水善。14尚温王七年嘉庆六年国头间切楚洲村迁回旧籍灾殃接踵,逐年疲苦,人烟寥寥,将至颠连也必矣。于兹请地理师宫城通事亲云上令见地理说,今村所构之地,风水不好等语。15尚灏王八年嘉庆十六年大里驿手田川原该驿构在南风原村东方,则不特道路不宜,而逢毒蛇害者多有之矣,甚是不堪驿籍。由是欲迁其籍,请地理师见其风水即说,今驿所构之地,风水不善,而南方手田川原地理是善。16尚灏王八年嘉庆十六年大里郡涌稻国村涌野原涌稻国村积年苦疲,农民只有一十余五人,逐日就衰,因请地理师见其风水即说,今村籍风水甚恶,而涌野原地理是善等语。17尚灏王十四年嘉庆二十三年久志郡富久地村佐安佐原富久地村原来困疲拖欠公赋,多负私债,且死者甚多,生者却少,现今举村人数仅存一十余人,况因农场泉水于村隔远,徒费民力于往返,不能如意尽力于农业,既入逐年增疲之境。于此百姓人等皆谓川田村东方有佐安佐原,不特四围树木,更得往野汲水之便,且有泊舟之港,凡事甚有便宜,乃延请地理师视其风水,即允地理甚好。18尚泰王十年咸丰七年读谷山郡上地村迁回旧籍自时厥后,百姓人等夭亡接踵,灾难不绝,民居渐少,不能调办贡赋,供出夫役,极其凋残,讯据地理师口称,所以如此者,乃地理不雅之所致也,乞准迁村于旧籍。19尚泰王十五年同治元年今归仁郡寒水、岸本、玉城等三村寒水村就地改垦,岸本、玉城两村改迁保加麻原多年困疲虽经求挽疲就兴之术百般指挥而不见其效至于居民亦不繁昌……皆有失地理之雅,今所建三籍,不能施地理就美之术,若不改迁村籍,则日后困疲益增,人口益衰宜。20尚泰王十六年同治二年宫古岛比嘉村上比嘉地理不雅21尚泰王十六年同治二年东风平郡高良村世名城地理不雅

21例中,官仓迁移1例,驿站迁移2例,其余18例均为村落迁移,其中尚穆王年间11例,尚温王与尚穆王年间各3例,尚泰王年间4例。值得一提的是,18例村落迁移的事例中有5例是迁回旧籍(即原址),其中真壁间切糸洲村一例,1774年迁至前田原,仅27年后又重新迁回原址。从迁移的原因来看,几乎都是以旧址“地理不雅”,新址“风水吉善”之类为由,很大程度地凸显了风水在村落迁移中的重要性。琉球固有的御岳信仰,在一般民众的意识中根深蒂固,在民间村落中亦是被崇奉有加。因此,风水在村落迁移中的应用,更重要的意义在于它反映了风水与琉球本土信仰文化之间实现了从冲突到融合的一个重要过程。

(五)植树造林

如前所述,由于琉球社会发展的需要,造成山林资源的过度开发,加之琉球国内“无能知山林之法者”,至18世纪初,山林资源已开始呈现枯竭之趋势,“中头府内,棚原山林已绝,北谷、读谷山、越来、美里、具志川五县山里殆绝。山北府内,恩纳、金武、名护、本部、今归仁五县山林渐衰,美材将绝。唯羽地、大宜味、久志、国头四县稍有美材耳。”鉴于山林资源的现状,三司官蔡温担忧十余年后琉球国内将可能出现木材紧缺之虞,故全身心致力于山林的开发和再生。他将风水理论与造林技术相结合,撰写了《山林真秘》一书,并在开篇作了如下叙述,强调了木材的重要性,以及推行林法的必要性和紧迫性。

夫材木者,人世万世之大要也。人事万事,皆赖材木之力,而能修焉。若夫万赖材木之力,则田不能耕,屋不能构,衣不能织,陶不能造,冶不能铸,海不能涉,其余之事,无不皆然。唯世俗之人,知林材之可用,而忘人间万事之在于林材,是林法之所兴也。

是书将造林山地分为“岭地”“峰地”与“涧地”三种,并以阴阳理论分析了各自的地理特征。“岭地之形,不竖不倒,兼属阴阳,故有美材好生”;“峰地之形,竖起难登,乃纯阳,故美材不好生”;“两山之间,稍有平坦之地,之谓涧地,乃属纯阴。纯阴,即树木之所忌也”。此外,书中还从风水气脉的角度对山地之间交错复杂的地理环境作了浅显易懂的概括,提出了“抱护”与“对峙”之说,并指出“诸山互交,而百谷之水,合成一水,走流外面之处,之谓抱护之门,即是山林气脉之所系也”,进而强调“须能以树木竖闭其门,不使山气泄通,最为要。若伐其,妄开其门,使山气泄通,则山林渐受其病,而林树终见濯濯之忧矣”,凸显了“抱护”“聚气”对造林的重要性。

风水造林法即成,蔡温立即将该法在琉球国中广为推行。作为岛国的琉球,每年都要多次遭受台风的侵袭。随着风水造林法的推广,“抱护”思想以及基于该思想营造的“抱护林”意识逐渐深入人心。抱护林,即防风林,既可以有效防止外部风害侵袭,从风水的角度而言,又可以避免内部所聚之“气”的外漏。因此,抱护林的应用也逐渐扩大到村落、屋宅以及海滩等其它领域。19世纪中叶,奉命前往八重山堪看风水的风水师郑良佐在其所记录的《北木山风水记》中明确地提到,抱护林是判断村落风水好坏的一个重要标准。

四、琉球王国末期的政治与风水

鸦片战争后,中国被迫开放通商门户,欧美列强争相来华瓜分市场,随后又将矛头转向闭关锁国的日本。而与日本地缘相近的琉球,便被欧美列强视为叩开日本国门的最佳跳板。1844年,法国派遣军舰抵达琉球,以船舶修理与粮食补给为借口同琉球王府进行接触,提出了睦邻通商以及传教的要求,但遭到了琉球王府的婉拒。1846年,法国舰队再次来琉要求通商、传教。琉球王府无力应对,唯有一面祷于神明,一面向操控着王府政治经济的萨摩藩求助。然而萨摩藩内部却认为,海外贸易乃是国禁,但若却之,则可能引发战争,使萨摩陷于危机之中,甚至对日本幕府而言亦为大祸,故应准许通商之地仅局限于琉球,方为上策。显然,萨摩藩欲采取“丢卒保车”的做法,以保全自身的安宁。但是,琉球王府担忧一旦开放与法国通商将可能导致琉球与萨摩之间的关系败露,为中国所知,从而影响中琉间的封贡关系。因此一直都采取消极、拖延的方式加以对待。因为对琉球王府而言,维持王国现有体制才是当务之急。加之,由于后来法国国内政情等原因,通商之事未再进展,最终不了了之。此后,英国等国船只也相继来琉要求通商传教,尽管琉球王府苦于应对,但也皆有惊无险地化解了危机。然而,1854年,由那霸出发赴江户的美国佩里舰队在成功叩开日本门户之后再次返回琉球,逼迫琉球签订了《琉美修好条约》。通商条约的签订,使琉球原有的日中两属王国体制开始呈现瓦解之趋势,王府政治受到极大的冲击和影响,王国存续的命运被笼罩上层层的阴影。王国命途多舛,琉球王府深知,面对欧美列强的侵略,日中两国已是自顾不暇,更谈不上对琉球施以援手,当前已无计可施,唯有祈求通过改良风水改变国运。于是王国风水再次成为王府中枢关注和议论的焦点,王府内部的风水改良活动再度兴起。

蔡温曾在“首里城地理记”中提到:“其间有三江与海水相通,一曰那霸港,一曰泊港,一曰安谢港。斯江也湾环,斯水也江洋,皆自吉方进来拱王城,而三江最为之良佐矣……那霸港、泊港、安谢港其所系最可畏矣。谨勿破塞改决焉”,那霸、泊以及安谢三港关乎首里城的风水,切不可随意动土改建。然而,道光十六年(1836),浦添郡势理客村境内城间原下面一带被开垦成郡民庄田并垒石为围。又于乾隆二十四年(1759)与道光四年(1824)分别将真和志郡安谢、天久两村境内的晒盐场以及沿海山野开垦成庄田,亦垒石为围。此二处围垦被认为“甚致风水之妨”,因此琉球王府于1855年,即《琉美修好条约》签订翌年下令毁除围石,恢复原状。

1857年,琉球王府下令禁止仪保御待所近旁开市贸易。其理由之一为,“其近边自虎头以至西森、宝口、唐荣、松山等处,地脉贯通,甚系王城风水等由,载在图帐。今乃如此开市踏荒,则树木不茂,遂失风水之雅。”翌年,又以首里寺院的“僧墓筑在寺籍,甚致风水之妨”为由,令移葬于“四矼外山野”。蔡温当年在相看首里城风水之后就已提出,首里城地形的缺陷之处可通过加植树木加以改善。美里按司所授的一处宅第边“素有关系王城风水之林,曾经栽植树木,以备风水之雅。奈至近年,将其林籍筑石为垣,围入该宅内,不栽树木,以失风水之美”,因此,琉球王府与1861年下令重新堪定其宅第垣界,在原来植林之地,筑设堤防,栽植树木,以期恢复王城风水。

除了王城风水之外,琉球王府还注重世子宫与玉陵的风水改善问题。据风水师称,王世子宫“东南地高,西北地低,甚不吉利”,宜将向氏大村按司、向氏摩文仁按司、向氏川平亲方以及马氏小禄亲云上等王室贵族的府邸占地“合连一处”,并将世子宫迁于此处,则“地势宽平,而于前后左右立无所妨,甚为吉利”。此外,风水师亦相得玉陵风水有阙,因此琉球王府于1868年遣风水师郑良佐(与仪通事亲云上)以及蔡呈祯(翁长里之子亲云上)、蔡大鼎(伊计亲云上)三人前往福建学习改迁世子宫之法与修葺玉陵之法。世子宫于1870年11月起工,历时三年有余,于1874年3月告竣。对于首里的玉陵以及伊是名岛的玉陵,王府亦“修补各处”,并于1870年在伊是名岛的玉陵举行了清明祭祀。

琉球王府积极推进风水改良,其背后是王府中枢集团对王国体制瓦解的高度危机意识,亦客观反映了琉球举国对风水的笃信。显然,王城、世子宫以及玉陵风水的一系列改良活动继承了蔡温的风水思想。然而,尚未待及风水修复,琉球就被卷入日本近代化的巨浪漩涡之中,最终不仅未能化解王国厄运,成就蔡温《三府龙脉碑记》中的“万世洪福之国”,反而于1879年被觊觎琉球已久的明治政府强行吞并,“万山一贯”的王国龙脉随着王国的灭亡而消失。

结语

风水在琉球的传播方式,主要以久米村为据点,以久米村风水师为媒介。毋庸置疑,久米村人尤其是久米村风水师为风水在琉球的传播和发展作出了不可磨灭的贡献。在琉球王府的推崇以及蔡温等久米村风水师的推广下,风水与琉球的固有信仰文化相融合,形成了琉球独特的风水思想,渗透于琉球社会的各个领域,出现了王城风水、村落风水、墓地风水、住宅风水以及造林风水等风水的应用种类,成为了举国上下崇奉有加的信仰文化。

风水与琉球王府政治存在着千丝万缕的联系。无论是风水在传入琉球之后得到王府的扶持,还是风水在首里城、玉陵、国庙等王家建筑的应用,抑或是王国末期王府意图通过修复风水来改变王国命运的举措,都体现了风水与王府政治的联系性。虽然琉球王国最终灭亡,被改置为日本冲绳县,但由于风水在传播的过程中与琉球的固有文化形成了融合发展,因此并未随着王国的命运而趋于消亡,反而发展成为冲绳民俗文化的重要组成部分,影响着当今冲绳人的日常生活与精神层面。

风水受到琉球王府的推崇,风水师也受到国王的重用,享受极高的社会地位,甚至赴闽肄习风水亦成为评价久米士族勋功的标准之一。如此看来,在琉球士族中,若出现风水师或懂风水之人,对一族而言应是无限荣光,是颇值志谱耀祖之事。然而,在琉球的家谱中,对赴闽学习风水之人的记载寥寥无几,对风水师的风水相地之举亦是只字片语,对琉球国内风水的师承关系更几乎是只字未载。究竟何因,然管见史料无从稽考,唯有期待日后发掘新史料来揭开此谜。