基于蓝绿协同度评价的绿地格局优化研究

左 翔 许博文 刘 晖

(西安建筑科技大学建筑学院,西安 710055)

蓝绿协同是城市水文与绿地之间在规模与分布上相匹配后形成的结构和功能上的互补互促作用,是当前解决城市旱涝多发、用水失衡、生境退化问题的重要突破口。研究提出蓝绿协同度的概念,建立蓝绿协同度的评价模型与指标体系,提出蓝绿协同度的制图方法,并以西安市城乡交错带为研究对象实现了基于蓝绿协同度评价的绿地格局优化方案的生成,优化后蓝绿协同度较低及以下区域的蓝绿协同度升高到0.30,达到中等水平,证明了优化方法的可行性。同时,运用该优化方法对西安高铁东站规划核心区开展设计实践,实现了蓝绿问题治理与城市景观构建的有机结合。研究可为蓝绿协同效应研究及在城乡复杂环境下开展蓝绿空间规划和生态建设提供新的思路,为城市绿地规划方法的优化改进研究提供参考。

蓝绿协同度;绿地优化;格局;城乡交错带

当前中国城市化建设处在存量提质、存量更新的重要发展阶段,然而旱涝多发、用水失衡、生境退化等城市人居环境问题仍然突出。每年政府在城市防旱排涝和生态建设上投入了数以百亿计的财力物力,但这些问题仍屡治不止。诚然,这与城市的规划、建设、管理模式有直接关系,但应当注意城市中的降雨过程、下垫面产汇流过程、绿地对水分的消纳与利用,本身都有着客观的生态作用规律,这些规律是导致城市问题产生的内在因素。在城市规划建设中忽略这些自然规律,不利于城市“蓝绿问题”的解决。

“蓝绿问题”中,“蓝”是指城市水文,“绿”是指绿色空间。相关研究表明[1-5],在城市生态空间中蓝绿要素在功能上存在着关联性和互补性,二者在规模、分布上的耦合可形成以水促绿、以绿养水、以绿净水的良性协同,对改善城市生境质量,解决旱涝问题、用水失衡问题有积极作用。目前蓝绿要素相互作用原理的应用问题已引起了学界的关注,相关研究从不同角度探讨了蓝绿要素的关联作用和统筹规划问题。

国外的学者已经认识到蓝绿要素与城市雨洪问题的内在联系,开展了蓝绿要素的协同规划实践。如Pallathadka等[6]以阿拉斯加州两座城市为例研究了雨季洪水风险、蓝绿基础设施(BGI)与社会脆弱性的空间格局,认为蓝绿基础设施的相对缺失会增加居民的洪水风险。Ahmed等[7]探讨了如何通过蓝绿基础设施网络来指导孟加拉国达卡特大城市的城市提升规划,该网络将蓝色、绿色和灰色元素结合在一起,在不同的尺度和地点提供多功能的防洪和雨水管理方案。Bruna和Raquel等[8]评价了巴西Paraty市在水动力学方面的冲突和矛盾,使用BGI和河流恢复方法制定了未来的城市居住替代方案,并通过对比分析证明了BGI提案除了对改善流域环境质量和制定战略空间规划有积极作用外,还降低了洪水风险。Alves等[9]阐述了绿—蓝基础设施在降低洪水风险、节约用水、节约能源、改善空气质量和碳封存的生态效益,提出了将综合效益的货币分析纳入洪水风险缓解措施的成本效益的分析方法,证明了在改善城市洪水风险管理而确定最佳适应策略时,评估综合效益具有重要性。绿色、蓝色和灰色基础设施的组合可能会产生最佳的适应策略。Langemeyer等[10]利用蓝绿基础设施网络中的节点改善了西班牙巴塞罗那生态系统服务,指出将基于自然的解决方案与嵌套的绿蓝基础设施规划进行更强有力的整合将具有积极意义。

国内研究对蓝绿要素的协同规律认识不足,多把蓝、绿作为独立的生态要素进行规划布局,对蓝绿作用规律的机理研究与应用方面的研究还处于探索阶段。雷芸[11]在分析了北京市6条河流的“蓝”“绿”空间现状后,提炼了空间分布模式与特征,提出了以“蓝绿”结合为核心的北京生态网络构建思路。周聪惠[12]在蓝绿空间职能需求评价技术和发展适应性评价技术研发的基础上,建立蓝绿空间一体调控方法,为规划实践中蓝绿空间的关联互补调控以及发展适应性调控提供技术支持。马育辰等[13]以蓝绿空间识别问题为导向,建立了城市蓝绿空间的生态敏感性评价体系,为蓝绿网络构建过程中蓝绿空间边界划定、空间分级分类管控问题提出了解决方案。陈竞姝[14]在总结韧性城市建设理论和实践的基础上,提出了河流蓝绿空间融合规划策略。

相关研究为解决城市中的“蓝绿问题”提出了可行的解决途径,虽然有一定成效,但对蓝绿系统协同做功的生态原理运用较少,对蓝绿系统在形态、结构、分布、规模、时空的匹配性问题未作出正面回应。为了进一步揭示城市蓝绿系统的协同效应对城市人居环境塑的影响,本文以西安市高铁东站片区为对象,在蓝绿协同度评价的基础上,构建绿地格局的优化方法,为城市蓝绿空间规划和生态建设中“蓝绿问题”的解决提供参考。

1 蓝绿协同度概念与模型

1.1 概念的提出

协同的概念是在耦合的基础上建立的。耦合是指两个或两个以上的系统或运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,是在各子系统间互动下,相互依赖、相互协调、相互促进的动态关联[15]。耦合度反应了双方的作用强度,但无法分清作用的利弊。相较而言,协同度可反映出耦合相互作用关系中良性耦合程度的大小,体现出协调状况的好坏。蓝绿协同中,“蓝”是指人居环境中的水文分布,包括江、河、湖泊等天然水系、降水产生的短期地表径流、地下水流及设施排水;“绿”是指绿色空间;“蓝绿协同”是指城市中地表径流与绿地之间在规模、布局耦合后形成的互补互促的协调关系;过多的地表径流能被绿地消纳,促进植被的生长,而绿地则能充分发挥节水、蓄水、净水的生态功能。其中,蓝绿规模的协同指的是一定面积的绿地的生态需水量与径流水量相当,布局的协同是指绿地刚好位于汇流路径或汇水分区的倾泻点上,可就近消纳径流。

1.2 蓝绿协同度模型

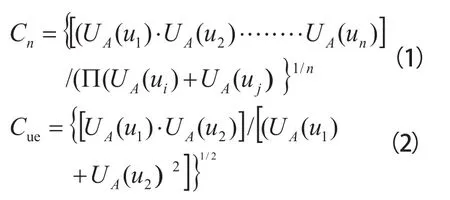

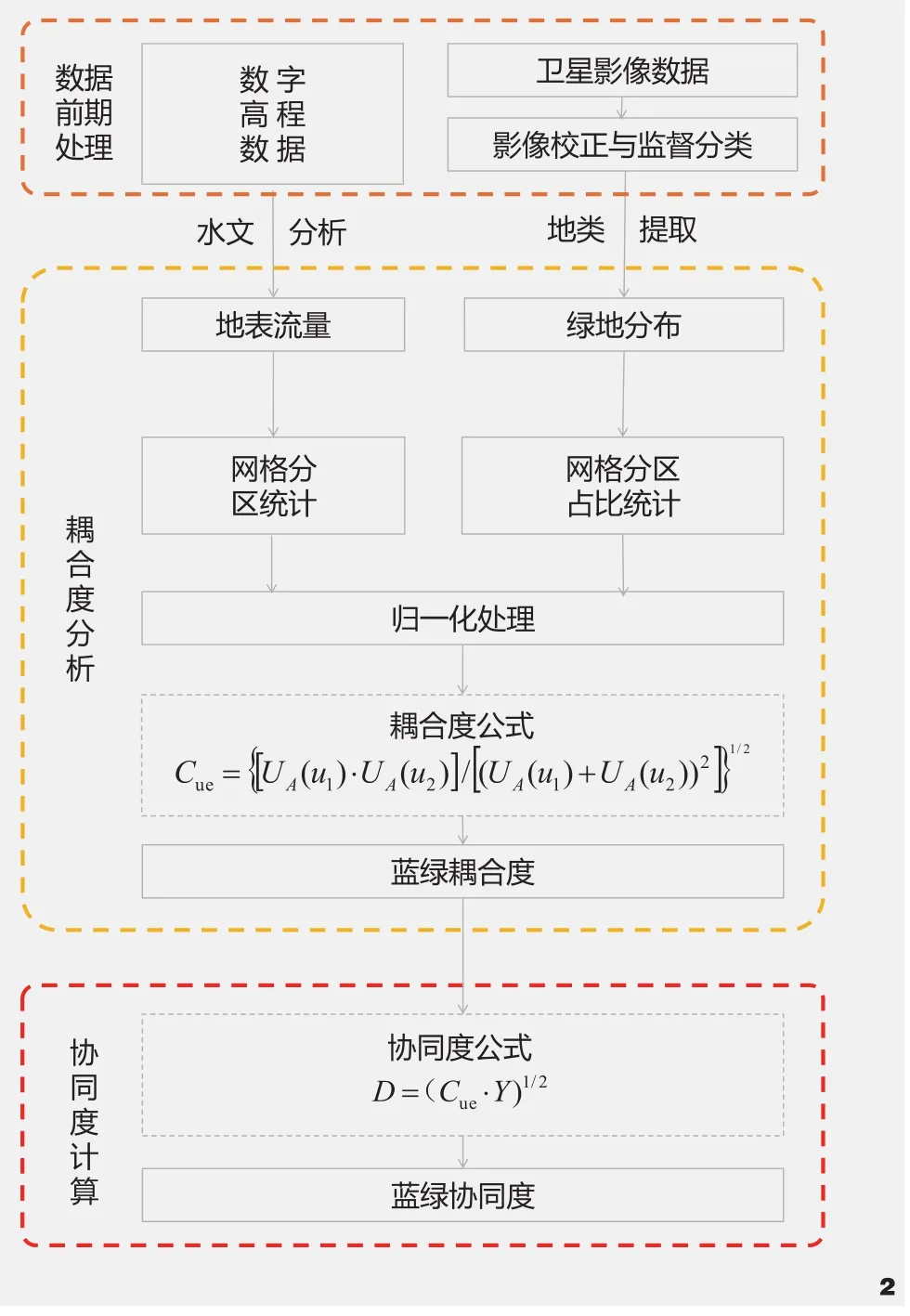

根据蓝绿协同度的概念,研究尝试建立蓝绿协同度模型。借鉴物理学中的耦合度公式(1),在其基础上建立蓝绿耦合度模型,公式见(2):

式(1)中:Cn为耦合度,un为第n个因子,UA为耦合因子归一化值;式(2)中:Cue为蓝绿规合度,且Cue∈[0,1],u1为地表流量值,u2为绿地在场地中的面积占比值。

在此基础上建立蓝绿协同度模型,公式为:

式中,D为蓝绿协同度,Y为系统综合评价指数。Y是耦合因子归一化值UA(u1)和UA(u2)的函数,a、b为调节系数。由于地表流量和绿地规模对协同效应同等重要,本文假设被评估子系统具有同等地位,即a=b=0.5。采用自然间断点分级法对蓝绿耦合指标D进行分级,分级情况及指标含义见表1。

2 蓝绿协同度制图与绿地优化方法

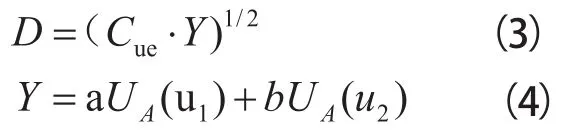

本次制图实践研究选取西安市城乡交错带——高铁东站片区为对象,该片区位于西安市东南部,西安绕城高速和浐河从中穿过。以片区规划范围为基本尺度,沿片区四至范围建立6 km×6 km的规划研究样方(图1)。该样方区域属于浐河的潜在洪泛区,往年汛期曾引发较严重的突发性洪涝灾害,绿地分布不均,蓝绿矛盾突出。样方包含了“城区—郊区—自然地带”完整连续谱,以及低海拔黄土区典型的黄土塬、冲沟、平原、河湖等多样地貌,同时包含建成区和农业区,是研究西北城市复杂立地条件下城市生态建设的理想区域,具有一定的典型性。选取该区域开展研究可提升研究结果对西北城市多种场地类型的绿地优化问题的普适性。

图1 研究地点区位及范围Fig.1 Location and scope of the study site

根据蓝绿协同度模型开展蓝绿协同度的制图研究。利用Arcgis10.8对数字高程数据(DEM)进行水文分析得到地表流量评价图,通过解译卫星影像提取绿地分布数据,然后以100 m×100 m网格对流量值和绿地面积占比值分别进行分区(单元)统计和归一化处理,再带入蓝绿耦合公式(2)得到蓝绿耦合度指标评价结果,最后再根据蓝绿协同度公式(3)计算得到度指蓝绿协同度标评价图,技术路线见图2。

图2 蓝绿协同度分析技术路线Fig.2 Technical route of blue-green synergy analysis

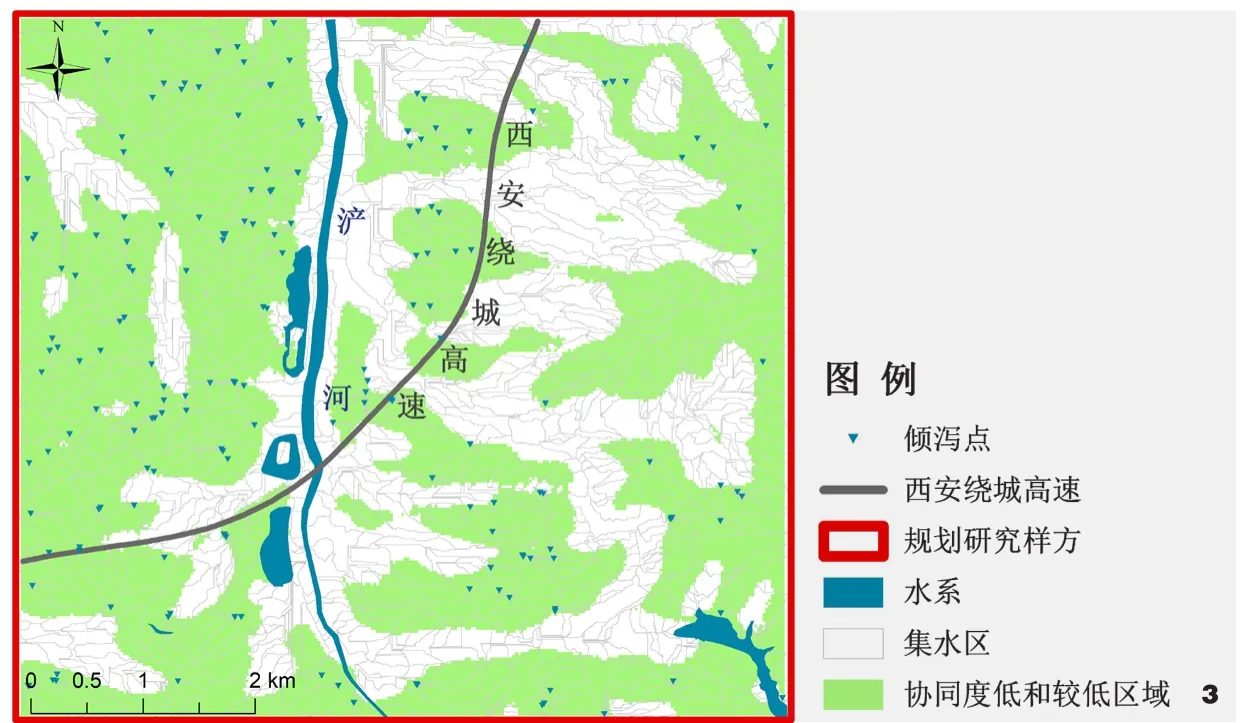

蓝绿协同度反映了研究区内绿地和地表径流良性耦合的程度。为实现蓝绿协同度的提升,对样方内的绿地进行优化,优化将针对协同度低和较低区域的绿地进行调整。区域内的倾泻点是集水区累积流量的集中外溢点,是径流汇聚的关键节点,在倾泻点上布局绿地可有效吸收过多径流。首先提取低和较低协同度区域内的集水区倾泻点(图3)。然后,计算区域内协同度最高的网格的归一化绿地面积和流量的比值,以此作为优化标准,用优化区内各倾泻点对应的集水区范围内的流量之和乘以上述标准比值,即可得到倾泻点所需的蓄水绿地面积。接着用ArcGIS在倾泻点处生成对应面积的缓冲区并删除缓冲区内的无效面积(水体、道路、建筑占地),即可得到最终的优化绿地。

图3 集水区及倾泻点分布Fig.3 Distribution of catchment and dump points

3 蓝绿协同度评价与绿地优化结果

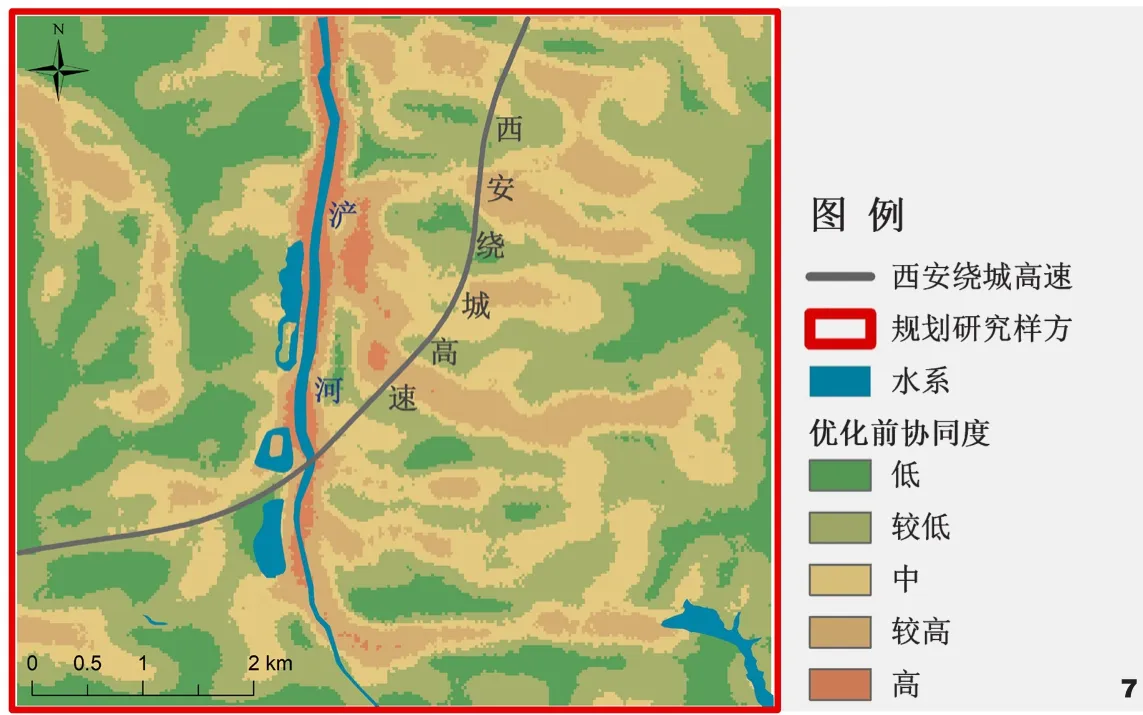

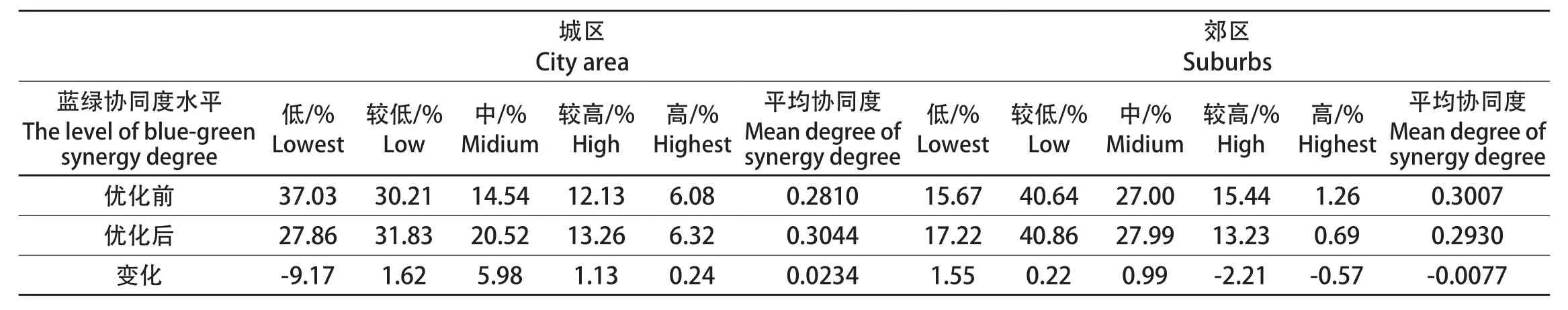

为验证模型与制图法的可行性与合理性,按照上述制图技术路线对西安高铁东站片区研究样方进行蓝绿协同度分析①制图所需的数字高程数据(DEM)下载自BEGEMAP平台(1 m分辨率);绿地数据通过对高分2号卫星影像解译获取,影像来自中国资源卫星应用中心,具有亚米级分辨率。,得到评价图4。经统计分析(图5),高铁东站片区蓝绿协同度均值为0.29,总体处于较低水平,其中其中低、较低、中等、较高、高协同度的面积占比构成为24.34%、36.40%、21.94%、14.10%、3.22%。中等协同度及以下区域面积占比较大,达82.68%。在样方中以绕城高速为界限划分城区与郊区,城区蓝绿协同度平均值为0.28,其中低、较低、中等、较高、高协同度面积占比构成为37.03%、30.21%、14.54%、12.13%、6.08%。郊区蓝绿协同度平均值为0.30,较城区高0.02,其中低、较低、中等、较高、高协同度面积的占比构成为15.67%、40.64%、27.00%、15.44%、1.26%。可以看出城区蓝绿协同度较低及以下区域的占比较郊区大,应成为绿地优化的重点区域。

图4 优化前蓝绿协同度评价Fig.4 Evaluation of blue-green synergy degree before optimization

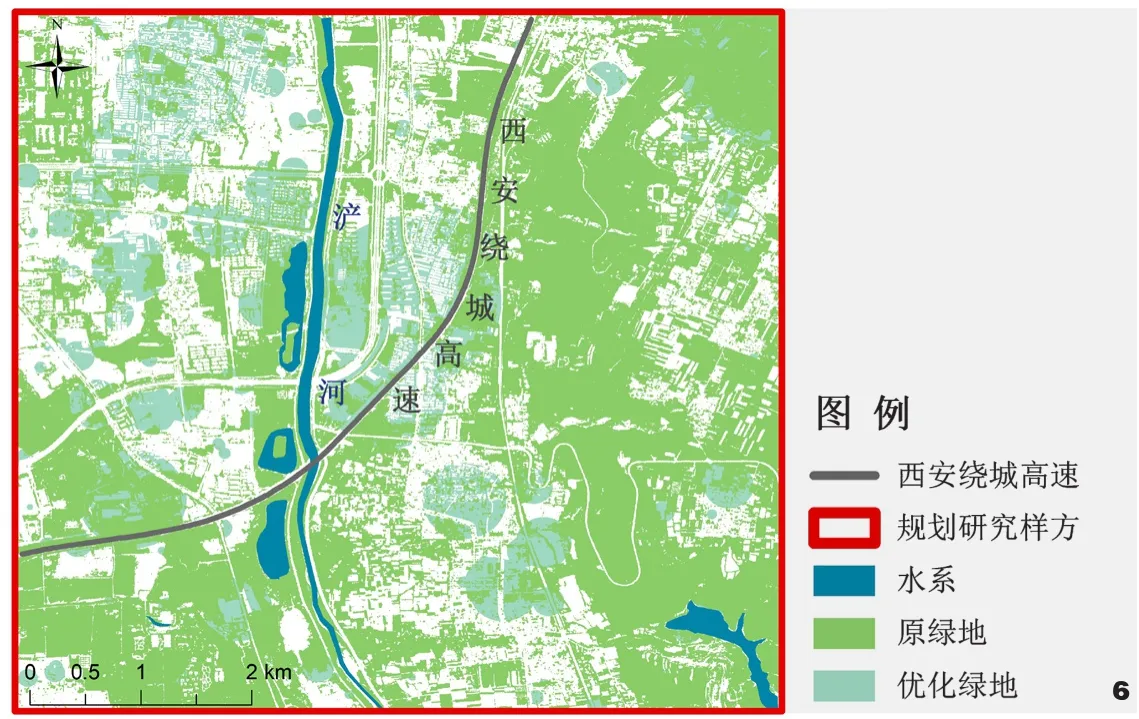

经计算区域内协同度最高的网格的归一化绿地面积和流量的比值(4.9842∶1)以此作为优化标准,按照上节所提方法对蓝绿协同度较低及以下区域的绿地格局进行优化,得到优化绿地分布图(图6),统计后发现新增绿地面积为353.73 hm2。为检验基于蓝绿协同度的绿地优化的效果,对优化后的绿地进行蓝绿协同度评价,结果见图7。经统计,优化后样方内的平均蓝绿协同度为0.30,较优化前提升1%,考虑样方内有84%不可优化区(既有绿地、建筑、道路、水体占地3 020.22 hm2),此提升幅度实际已较为可观。优化前属于低和较低协同度的区域,优化后平均协同度为0.22,提升10%。城区平均协同度为0.3044,其中低、较低、中等、较高、高协同度面积的占比构成为27.86%、31.83%、20.52%、13.26%、6.32%;郊区平均协同度为0.2930,其中低、较低、中等、较高、高协同度面积的占比构成为17.22%、40.86%、27.99%、13.23%、0.69%。对比优化前构成情况可以看出,城区协同度提升明显,郊区略有波动(表2)。

图6 优化绿地分布图Fig.6 Distribution map of optimized green space

图7 优化后蓝绿协同度评价Fig.7 Evaluation of the Blue-Green Synergy Degree after optimization

表2 优化前后城郊区蓝绿协同度及其结构变化Tab.2 The blue-green synergy degree and structural changes of urban and suburban areas before and after optimization

蓝绿协同度的提升意味着规划样方内绿地和地表径流在规模和分布上的耦合度更高,消洪促绿功能更强。以上案例研究证明了基于蓝绿协同度评价的绿地优化方法是可行的。

4 基于蓝绿协同度优化原理的设计实践

基于蓝绿协同度的优化原理在于:通过蓝绿协同度评价发现协同度低下的区域,即水文与绿地的规模和布局不协调的区域,通过集水区分析找到流量累积后的倾泻点,以倾泻点为关键节点进行绿地布局的优化调整,最后实现区域水文与绿地在规模和布局上的整体协同,实现以水促绿、以绿养水、以绿净水的目标。基于对原理的研究,课题组开展了相应的设计实践,进一步检验理论的可行性与实操性。

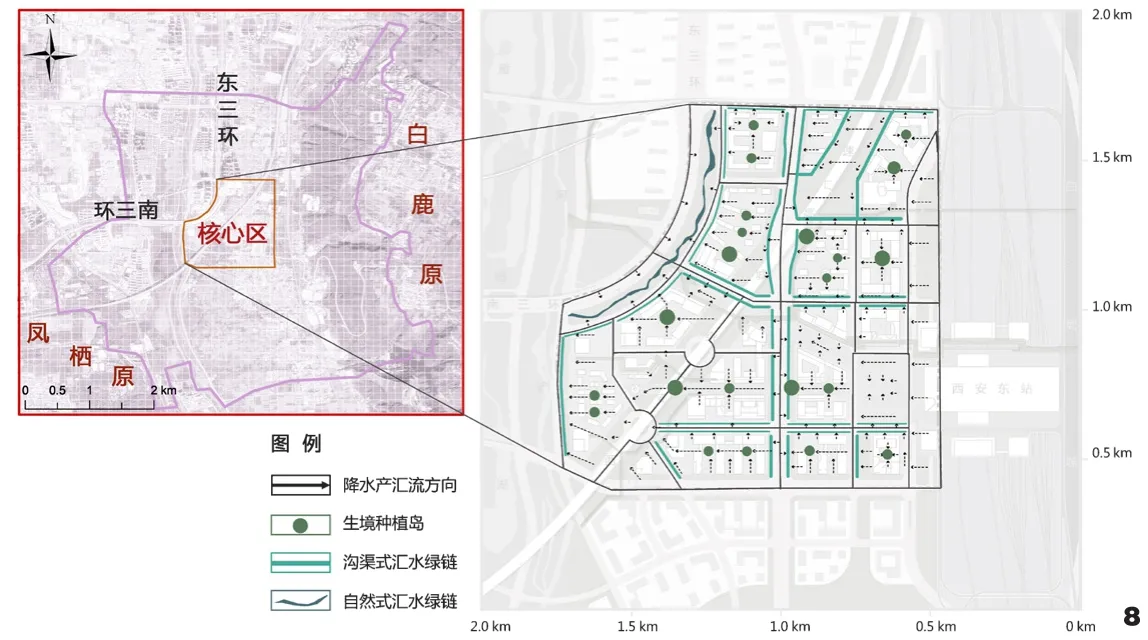

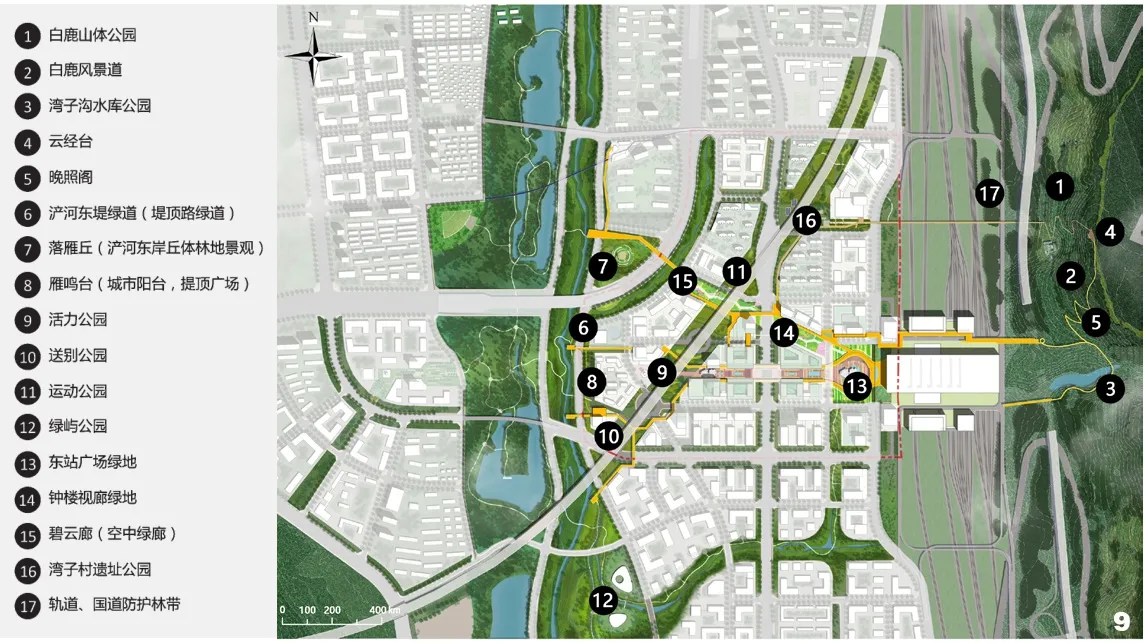

以西安高铁东站片区规划用地的核心区为实践对象(图8)。该核心区东侧与西安东站毗邻,西侧与浐河、南三环相接,占地面积1.4 km2。依据地块建设边界将其划分为24个集水区。根据总体地势高低,以东南向西北为总体汇流组织方向,通过沟渠式汇水绿链和自然式汇水绿链收集雨水径流,并在汇水分区的基础上,根据各汇水单元的径流量情况,在各汇水单元内部组织降水的产汇流分布,并在降水汇集点设置生境种植岛,使水文分布与过程同绿地植被构成功能系统体系(图8)。最后以此布局为基础建立了核心区的景观系统(图9),实现了蓝绿问题治理与城市景观构建的有机结合,收到了不错的设计效果反馈。

图8 核心区绿地空间布局与产汇流分布Fig.8 Green space layout and distribution of runoff and influx in core area

图9 核心区绿地景观设计平面图Fig.9 The planar graph of green space landscape design in core area

5 结论与讨论

本研究提出蓝绿协同度的概念,建立评价模型,提出制图方法,通过对蓝绿协同度的实例分析证明了模型的科学性与制图方法的可行性。研究中新增的优化绿地在区位上处于地表径流集水区的倾泻点上,达到了高效吸收地表径流的目的;绿地在规模上与倾泻点水量相适应、相协同,起到吸收径流、避免内涝、促进植被生长的作用。此方法可在实际项目中的规划前期为绿地布局提供定量、定位的规划指导,从而将“绿地减涝、以水促绿”的生态功能融入传统城市规划的价值体系,为当下城市中普遍的洪涝灾害与水资源的利用问题提供了崭新的求解角度与思路。

低干扰的自然状态下,植物生长茂盛之处往往也是水养丰富之处,蓝、绿通常是天然耦合与协同的。研究中干扰较低的郊区比城区蓝绿协同度较高印证了这点,也佐证了蓝绿协同规律是客观存在的。研究区属于城乡交错带,是城市建设的“前沿阵地”,其蓝绿协同度总体偏低,说明在城市规划建设中功能与经济效益优先仍是一以贯之的主导规划动机,地表径流的分布规律及其与绿地的相互作用规律尚未融入城市规划方针理念中去。在城市中,尤其是在西北干旱半干旱条件下用水矛盾、旱涝多发的城市中,忽视蓝绿规律成为了蓝绿问题反复发生造成人居困扰和经济损失的病根,缺水和洪涝成为了城市持续阵痛的纠结病灶,这其中的原由应当引起人们的反思。

城市是一个人工生态系统,任何生态系统都是由众多生态元素与生态过程构成的共同体,生态系统的构建不应只为满足个别单一主体(如人类)的需求。以蓝绿协同规律进行绿地规划,本质上是将城市水文、绿地元素及相互作用规律融入城市绿地规划方法中的实践,建立在将城市生态要素与生态过程的整体观与价值理念之上,只有尊重生态的系统性、主体的多元性、规律的客观性才能让城市绿地规划方法迈向更高层次的科学性。

蓝绿协同理论的提出目的在于让人在规划时能充分利用地表径流流动与植被生长的自然规律,但应当注意人的活动在蓝绿协同过程中所扮演的角色具有的复杂性与矛盾性:一方面人类主导的规划建设活动可能成为达成蓝绿协同的推动因素。另一方面,人类的生产、生活需求引导下的复杂行为可能对蓝绿协同绩效造成负面影响。如何在城市规划中发挥主观性能动性,如何协调设施建设需求与生态建设需求,如何引导并促进人与城市生态系统形成良性发展关系的形成,可能是基于蓝绿协同原理进行城市绿地规划背后的关键问题所在。

注:图8、图9引自《西安高铁东城核心区城市设计——生态景观设计专项》项目文本,其余图表均由作者绘制。