丰富想象经验 发展空间观念

陈月仙

培养学生的空间观念,是小学数学教学的目标之一。本文以“长方体和正方体单元复习课”为例,以丰富学生想象经验为载体,通过大任务的设计驱动学生主动思考,唤醒想象的经验,在情境运用中不断丰富想象的经验,从而发展学生的空间观念。

一、审视作业学情,剖析错题原因

五年級教学进入一个关键时期,是学生经历从直观到抽象的过程。然而在实际教学中,笔者发现学生学习的“洼地”是空间与几何板块,尤其是长方体和正方体单元的相关综合性题目。通过进一步翻阅学生的作业,认真重审学生的解答过程,笔者发现学生在解答过程中出现以下三大方面的问题:

(一)知识碎片化——答题过程有“堵点”

笔者审阅作业时发现,学生每道题都做,但每道题都会有错。这反映了学生对知识的掌握一知半解,学生努力地学习但成绩总不理想。笔者通过解答、复原、审阅,发现他们有一个共同问题,即知识理解不全,解答问题时有“盲点”,从而导致思维过程中产生了“堵点”。

(二)思维转换化——答题思路呈“断线”

笔者对作业进行抽样发现,处于良好层的学生学习基础很扎实,但思维不灵活,题目一创新就出错,表现在几何解答题上,大部分解答过程规范,但遇到思维含量高的题目,就会出现“思维断线”的问题。

(三)应用模式化——实际应用缺应变

笔者仔细分析学生的作业过程发现,学生大多死守一种解题方法。解决一个问题本来有多种方法和捷径,但学生却陷入“固化思维”,这是因为学生没有构建起方法体系,面对实际情境相对复杂的题目,没有变通的能力,或者只套用一些固定的方法。

基于以上分析,在五年级数学单元复习过程中要运用“三联”整体复习法,帮助学生打通知识“堵点”,接通思维“断点”,学会灵活应用。

二、小学数学单元复习创新思考

(一)概念阐释

“三联”整体复习法针对学生知识碎片化、思维“断路”化和方法模式化的问题,通过单元整体化设计,运用不同的教学策略和方法,引导学生构建知识图谱,把多个点的知识联通,形成一个完整的知识网络图,让学生从知识记忆式的学习转向知识体系的自我建构。通过多种任务驱动的方法,让学生的思维从单线思维走向多线思维,培养多个维度思考问题的方法。设置多变应用实际情境,让学生学会用多种方法解决问题,掌握多种解题方法,实现多法连贯的效果。

(二)实施原则

生本原则。在立体图形的复习教学设计过程中,教师可以以学生的问题为导向进行整体化设计;在教学实施过程中,可以以学生活动为主,增强学生的学习体验,让学生经历知识生成过程;在知识应用中,可以以学生生活经验为基础,进行适度的知识拓展。

整体原则。在小学数学复习中,必须要从全局视角进行教学设计;在知识方面,要让学生纵向贯通从一年级到六年级的数学知识,形成一个知识体系;从思维角度,要让学生有整体思维的观念,学会从不同维度来思考同一个问题。

适切原则。在小学数学复习过程中,教师要根据不同学生的知识基础、学习能力和思维水平来确定教学方法,在实施过程中一般要进行分层教学,不同层次的学生设置不同的目标,采用不同的教学方法。

三、例谈小学数学单元整体复习

空间观念是几何课程改革的一个核心的概念。《义务教育数学课程标准》描述了空间观念主要表现在:“能由实物的形状想象出几何图形,由几何图形想象出实物的形状,进行几何体与其三视图、展开图之间的转化;能根据已知条件做出立体模型或画出图形;能从较复杂的图形中分解出基本的图形,并能分析其中的基本元素及其关系;能描述实物或几何图形的运动和变化;能采用适当的方式描述物体间的位置关系;能运用图形形象地描述问题,利用直观经验来进行思考。”

“长方体和正方体单元复习课”是五年级上册第三单元的内容。为什么选择用单元复习课?如何丰富学生的现象经验?怎样发展学生的空间观念?笔者与学生一起经历了一场想象丰富的数学之旅。

(一)构建知识图谱,多点联通,形成知识网络图

传统的数学复习过程中,一般会让学生对知识点进行抄写整理,学生成了知识的“搬运工”。简单的知识抄写过程,使学生的学习过程处于低阶思维过程,知识复习效果较差。要让学生经历知识再构建的过程,必须找到新的学习载体——知识图谱,让学生把自己所学习的知识通过画图谱的方式进行表达。

【案例1】“长方体和正方体”这个单元是小学数学空间观念培养的典型单元,在单元整体学习之后,大部分学生都已经掌握了长方体和正方体的相关知识。为了更好地唤醒学生的空间意识,教师在单元复习课前可以这样安排。1.前置整理:课前由学生独立进行“长方体和正方体”这一单元的知识整理。2.课前谈话:交流单元梳理情况,如我们可以从哪些方面来整理“长方体和正方体”的知识。

【预设1】从知识层面:如点、线、面、体;棱、面、体等。

【预设2】从内容层面:可以是单元知识的导图整理或单元精题的整理,也可以是单元错题的整理。

【预设3】从方法层面:可以罗列整理、列表整理、分类整理。

案例反思:一个知识点只是一个点,多个知识点就可以联动一个面,对于一些综合性较强的题目,往往更需要从知识面上去思考。多个维度去构建知识网络图,才能让学生的理解更为透彻。

(二)运用任务驱动,多线联想,培养多维思考线

传统数学复习教学中,学生接受的学习任务非常单一:做作业。学生学习目标变得非常简单:把作业做完。面对一个章节的教学内容,教师要在复习过程中启发学生的思维,让学生头脑动起来,思维活起来,必须给学生多样化的学习任务,引导学生进行多维度的思考。

【案例2】为了更好地架起学生的想象桥梁,教师在单元复习课中设计了大任务,利用大任务驱动学生主动运用已学习的“长方体和正方体”的相关知识解决问题。

任务布置:请你利用本单元学习的知识,完成单元复习任务单。

独立操作:学生独立完成并完整地记录。

分层反馈:重点反馈学生不同搭法或者拼法的想象过程。

任务一:搭一搭

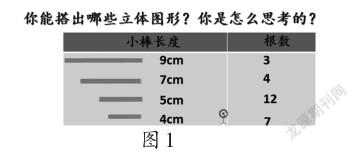

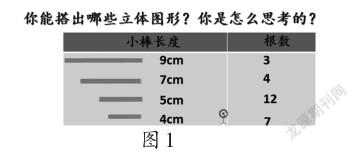

任务一中用小棒作为学生思考的学习素材,主要目的是从棱的角度,还原学生对长方体、正方体棱特征的理解。笔者在用小棒搭长方体时,在材料的选择上,对小棒的长度和根数都做了精心设计,9厘米的小棒3根,7厘米的小棒4根,5厘米的小棒12根,4厘米的小棒7根。所提供的小棒既可以搭出一般的长方体,又可以搭出底面是正方形的比较特殊的长方体,还可以搭出12条棱一样的正方体。在这个过程中,学生必须对长方体棱的特征充分掌握,才能搭出所有类型的长方体。

反馈时,一是学生通过空间想象分享是如何搭出长方体或正方体的,从而来复习棱的特征;二是经过分享得知,学生都是利用4、5、7根小棒搭成的长方体,虽摆放的位置不同,但其实是同一个图形;三是反馈错误摆法,将长度与根数混淆,如将12根小棒,认为是12厘米;还有(7,7,4)摆法,应该4厘米需要8根,但这里只有7根显然不够。在反馈中,想象作为学生空间观念的脚手架,帮助学生不断巩固本单元的基本知识。

任务二:拼一拼

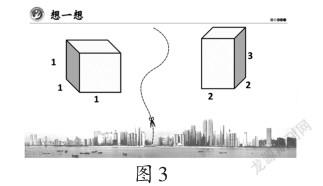

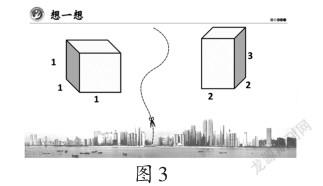

任务二中提供了不同的面作为学生思考的学习素材,主要目的是从面的特征还原学生对长方体、正方体特征的理解,让学生根据任务由棱的特征迁移到面特征的思考。在数量和面的边长数据上,笔者也做了精心设计,使学生既可以搭出一般的长方体,又可以搭出底面是正方形的比较特殊的长方体,又可以搭出6个面一样的正方体。

反馈时,重点让学生通过想象描述所拼成的长方体和正方体,如学生描述“1×1的正方形有7张,选择其中的6张就可以组成一个正方体,正方体有6个面是正方形”。当然,在教学过程中,也有学生拼错的情况。学生在辨错、纠错过程中加强了对长方体、正方体面特征的认识。

案例反思:根据学生空间观念建立的需求,设计以促进学生空间观念培养的学习材料,如利用小棒复习棱的特征、利用长方形的面复习长方体面的特征,在拼搭中还设计了素材的数值,学生必须充分掌握长方体和正方体的特征才能搭出所有类型的长方体、正方体。

(三)多变应用情境,多法连贯,掌握多种解决方法

教师要想让学生把学到的知识和掌握的思维方法进行灵活应用,解决实际问题,就要在情境设置过程中提出一些有趣的生活问题,结合学生生活经验和学习經验,把学习情境设置在学生的学习起点,让学生以很低的起点开始探究性的学习(低起点能让绝大多数学生参与到学习之中)。在学生遇到困难时,教师可以设置一组有梯度的问题串,引导学生的思维由浅入深,引导学生利用多种方法实现知识连贯,并能用多种方法解决同一问题,实现融会贯通的效果。

【案例3】学生的空间知识来自丰富的现实原型,与现实生活非常紧密。《义务教育数学课程标准》指出:“能从较复杂的图形中分解出基本的图形,由几何图形想象出实物的形状。”分解图形、想象实物就要学生具有丰富的想象能力,因此真实情境的运用是非常必要的。

1.添加数据单位,想象真实物体

(1)请给下面长方体或立方体的数据加上数量单位,并想象它可能是生活中的什么物品。

(根据学生的回答,请全班进行想象判断)

(2)出示物体,加数量单位

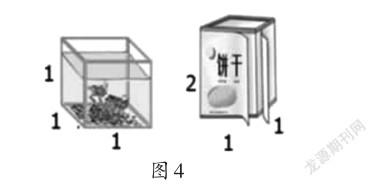

现在要加什么单位呢?

【预设:鱼缸加“米”比较合适,饼干盒加“分米”】

2.思考真实问题,辨析学习难点

(1)出示问题

①制作这样一个鱼缸至少需要多少玻璃?鱼缸最多能装多少升水?

②饼干盒一周贴上标签,至少需要用多少纸?

(2)反馈不同思路

①【预设1:1×1×5=5(平方米)】

②【预设1:(2×2+2×3+2×3)×2-2×2×2=24(平方分米)】

【预设2:2×3×4=24(平方分米)】

【预设3:2×4×3=24(平方分米)】

通过给这两个图形加数量单位想象成生活中的哪些物体,增强了学习的趣味性和学生的参与度。其实这也是学生学习的难点,学生对单位认识还是比较模糊的,空间观念也不够强,那么在多次想象判断过程中可以逐步培养学生的空间观念。

3.真实创新设计,提升思维品质

(1)复习“底面积×高”公式

(2)这样的设计体积是多少?

(3)反馈交流:

①【预设1:(1×1+3×1)×3=12(立方分米)】

②【预设1:(2×3-2×1)×3=12(立方分米)】

③还能提出什么问题?试着解决吧。

【预设:至少需要多少铁皮?(2×3-2×1)×2=8(平方分米)】

大多数学生设计的是长方体的饼干盒,利用的是“长×宽×高”的方法求容积,在填长、宽、高的过程中再次巩固学生的容积计算。班级中也有极少数学生想象饼干盒上下底是三角形或梯形、圆、爱心,他们用到求容积的方法是底面积×高。

案例反思:通过思考还能设计什么形状的饼干盒这一环节,从长方体形状想到其他的直棱柱,发展了学生的思维,培养了学生的空间想象能力,也帮助学生复习了长方体体积公式的推导过程,进一步理解了“底×高”的意义,促进了空间观念的综合运用。

四、实践成效

(一)练习质量呈现上升态势

通过上述实践,笔者所在班级学生空间观念有了显著提升,特别是他们做题前会根据题意,脑中想象一下,纸上画一下,动手做一做,练习质量有了明显上升。

(二)学习兴趣态度出现兴奋势

随着知识的进一步扎实,活动经验更丰富,空间观念增加了,学生学习兴趣更浓了。单元知识导图也越来越专业,精题本丰富了,错题本减少了,解决问题的方法更多样了,解决问题的策略更多维了。学生把概念与生活中的现实结合起来,在理、搭、拼、用、创的环节中,不断地丰富想象的经验,让想象的经验成为发展学生空间观念的催化剂。