云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产研究:困境、机遇与路径

和巧玲 张 沙

云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产研究:困境、机遇与路径

和巧玲 张 沙

(楚雄师范学院 体育与健康学院,云南 楚雄 675000)

高校社团是学生开展课外活动和展现学校文化氛围的重要场所,体育非物质文化遗产是国家非遗目录中重要的组成部分。文章以云南地方部分高校为研究对象,运用文献资料法和问卷调查等研究方法,对云南省部分地方高校社团传承体育非物质文化遗产的现状、困境、机遇、路径等四个方面进行调查和分析,提出:建设高质量非遗师资队伍,强化非遗师资队伍培训力度、利用节庆文化,搭建场景环境氛围、依托地方非遗文化资源,拓展体育非物质文化遗产传承基地、打造数字化保护平台,展现活态传承体系等路径,为高校社团传承体育非物质文化遗产研究提供理论帮助和参考。

高校社团;体育非物质文化遗产;传承;发展

“文化是一个国家、一个民族的灵魂”,党的二十大中提出:要坚持传承中华优秀文化,增强中华文明传播力、影响力。体育非物质文化遗产是一个少数民族发展延续过程汇总不可或缺的文化形式之一,它以其丰富的外在表现和丰厚的内在蕴涵不断在社会生活中进行发展传承,以一种隐型的状态存在于内在生活形式中,是形象化、生活化的文化符号;是民族区域文化共同体在其长期生产生活中创造培育的一种文化特质与精神价值体现,具有重要的教育价值。而地方高校学生社团作为学生活动的主要阵地,形式多样,内容丰富;云南地方高校60%的生源来自于本区域,对当地体育非物质文化遗产有着一定的认知和理解,研究在基于学生对社团传承体育非物质文化遗产的认知现状基础上,从体育非物质文化遗产在传承发展中的现状、困境、机遇和传承路径四个方面分析地方高校社团与体育非物质文化遗产的传承发展之间存在内在联系和教育价值,使学生形成对本民族文化的认同,激发民族和国家情感,强化高校思想政治教育、民族自信的培育效果。

1 研究对象和研究方法

1.1 研究对象

以云南省楚雄师范学院、红河学院、大理大学、滇西科技师范学院等部分地方高校为主要调查对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过中国知网(CNKI)和万方数据库等学术资源库查找与研究相关的各类文献资料,通过筛选,提出对研究具有一定支撑度论据。

1.2.2问卷调查法

从云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产现状为出发点,设计问卷,对云南省地方高校,包括楚雄师范学院、红河学院、大理大学等高校,采用网络形式发放问卷600份,回收有效问卷578份,有效回收率96.3%。

1.2.3访谈法

选择云南省地方高校部分民族传统体育教师和专家,进行电话和面对面等形式访谈,整理访谈资料,为论文的研究内容提供坚实的理论基础。

2 云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产现状调查

2.1 学生对非物质文化遗产认识类型分布情况

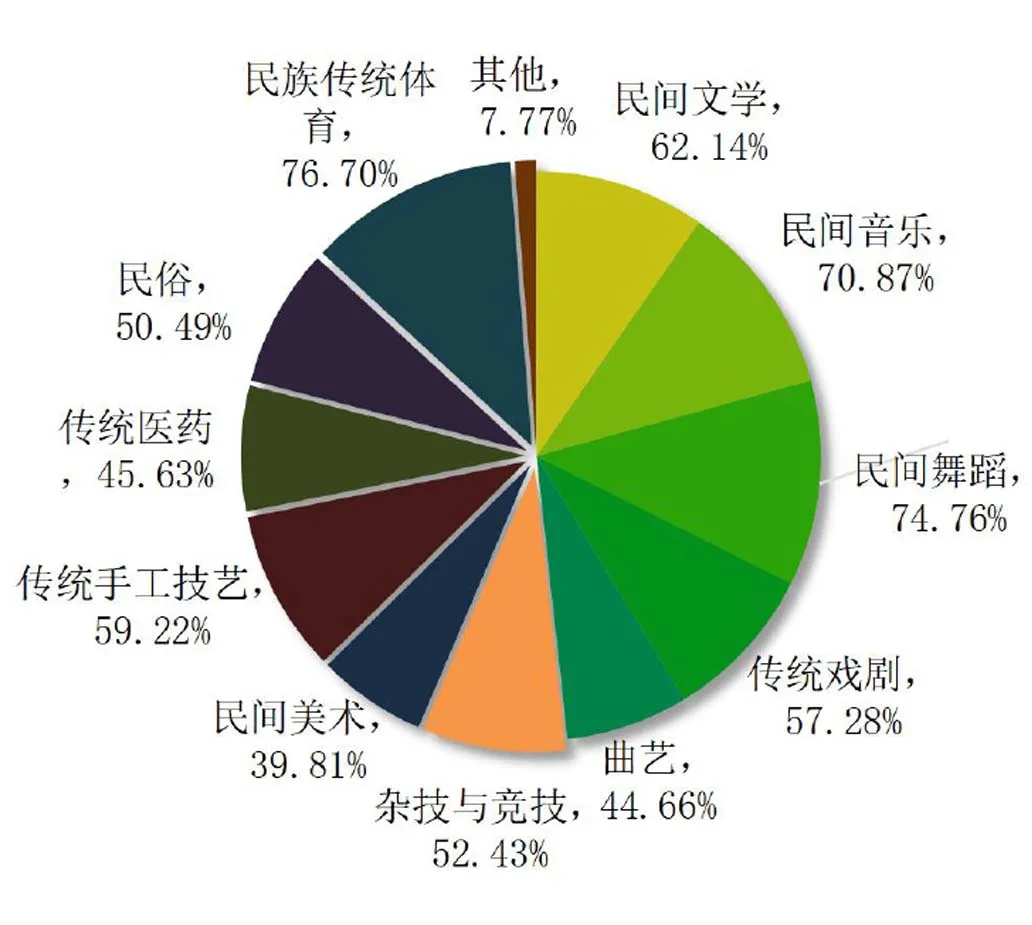

鉴于目前体育非物质文化遗产种类多样,在进行调查开始,就针对地方高校对体育非物质文化遗产的类型进行辨别调查结果如图1、图2所示。

图1 地方高校学生对非物质文化遗产类型的认识

图2 云南地方高校学生对体育非物质文化遗产的认识情况(多选题)

从图1和图2可知,云南地方高校学生对非物质文化遗产的认识程度总体情况较好,认识项目中排在前三的是民族传统体育、民间舞蹈、民间音乐;而民间文学和传统手工技艺的了解也达到了调查人数的50%以上,说明大部分学生由于专业等特点的影响,对当前中国非物质文化遗产的认识相对较好;另外,因调查对象中的地方高校招生生源70%来自本省,云南省又处于少数民族大省,调查对象中的学生从小对体育非物质文化遗产项目认知程度较好,认识比例较高的项目分别是:楚雄彝族自治州打陀螺67.96%、彝族摔跤项目55.34%,丽江纳西族东巴跳33.01%,大理白族自治州的霸王鞭32.04%等,调查中涉及到的体育非遗项目都是历史悠久的本土民族传统体育运动项目,在每年当地节庆文化期间(如火把节、三月街、转山节、阔时节等),会进行相关的项目文化展示,参与人数多,在当地影响范围广,多数学生在耳濡目染的环境中,对体育非物质文化遗产项目的认知逐渐形成。

2.2 云南地方高校学生参与传承体育非物质文化遗产意愿情况

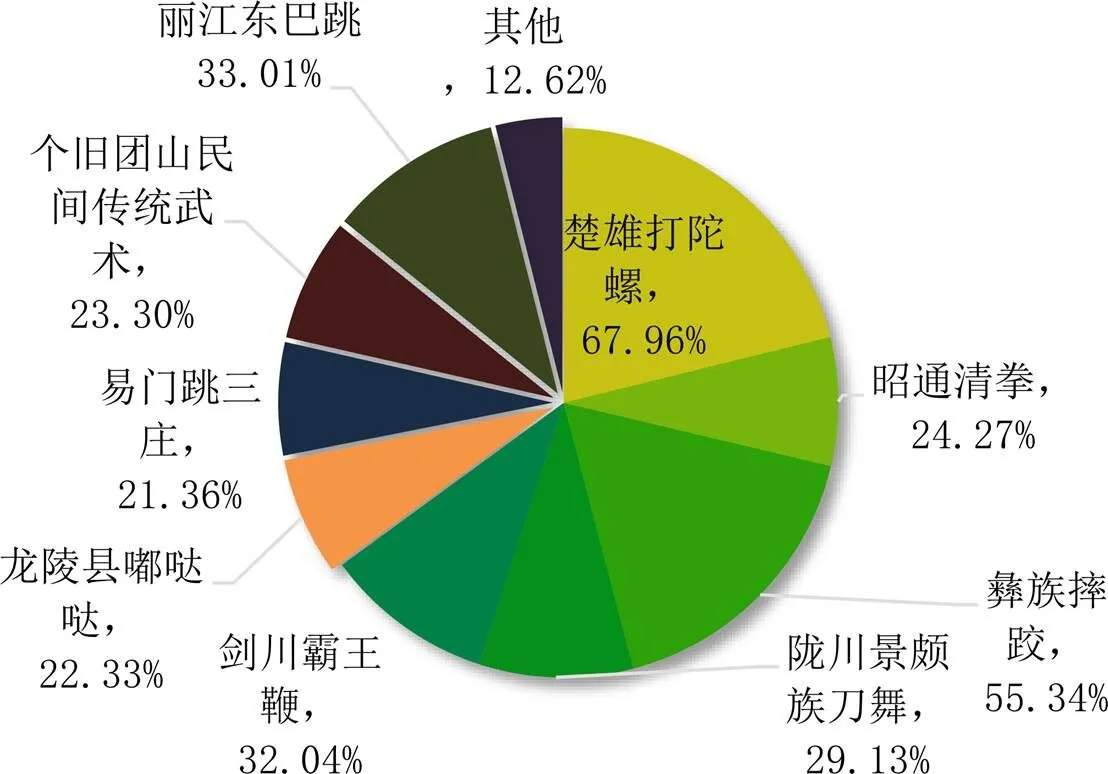

图3 云南地方高校学生参与体育非物质文化遗产传承意愿(多选题)

由图3可见,调查的研究对象中表示愿意参与传承体育非物质文化遗产的人数比例有46%,这与认知程度的调查结果较为符合,但还有54%的学生呈现出不愿意参与,主要原因与对中国非物质文化遗产的认识不充分有较大的关系,因此,体育非物质文化遗产的传承与高校教育融合发展的趋势势在必行。

2.3 云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产的途径分析

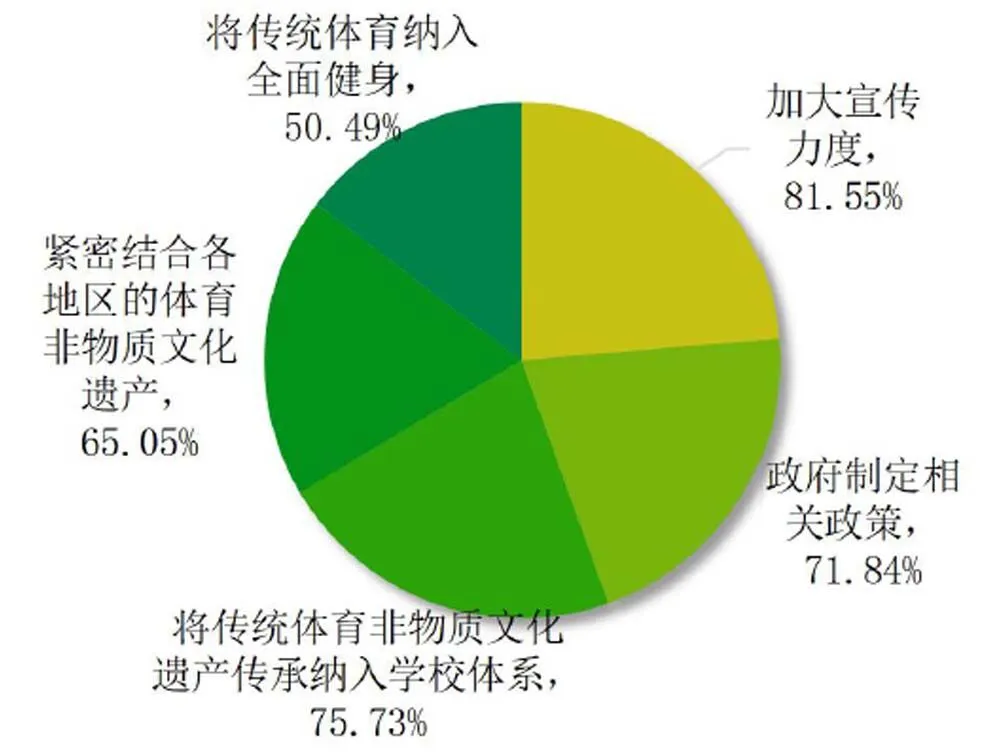

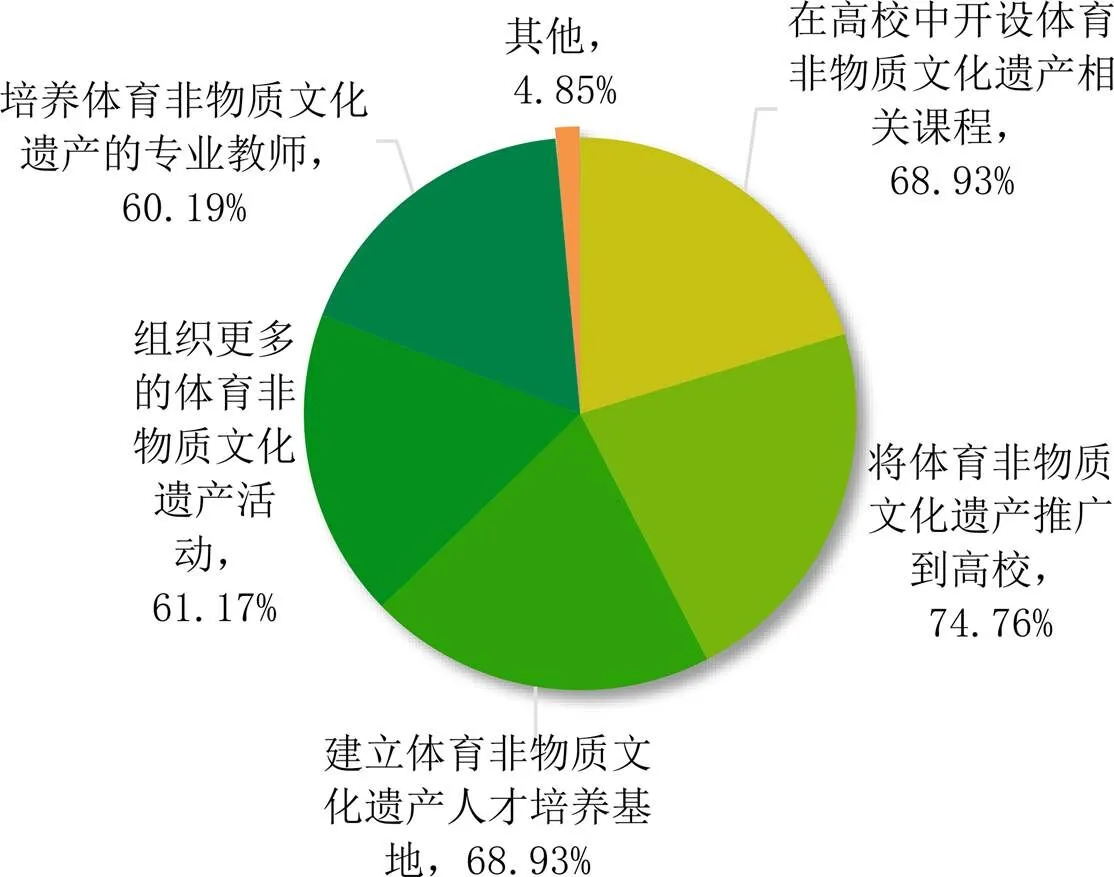

由4和图5知,大多数学生认为自身认识体育非物质文化遗产的程度不够深刻,需要多进行宣传引导,只有加深印象,才能够更好地挖掘实质性的传承路径,访谈结果中也呈现出相似的结果;另外,也有75%的学生认为有必要将体育非物质文化遗产纳入学校教育体系中,能够与教育体系融合发展,提升教育效果;另一方面,对学校教育与体育非物质文化遗产传承融合路径方式调查发现,75%的学生认为有必要将体育非物质文化遗产推广到高校教育中,同时约69%的学生认为应该在学校体育课中加入体育非物质文化遗产相关项目课程,60%的学生认为应该培养和提高相关的体育非物质文化遗产师资队伍。综上可见:云南地方高校学生对体育非物质文化遗产的兴趣程度较高,为体育非物质文化遗产进入高校教育体系提供良好的基础。

图4 学生对体育非物质文化遗产传承路径选择(多选题)

图5 学生对学校教育与体育非物质文化遗产传承融合路径方式(多选题)

3 云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产的困境

3.1 学校非遗文化场景氛围弱,学生积极性不高

体育非物质文化遗产存在的场景是在社会生活中,传统体育运动项目是在日常生活的一部分,它在某些特定的生活场景中具有不可替代的作用,是体育非物质文化被人们感受的一种重要环境保障,但在当前体育非物质文化遗产传承发展过程中,场景缺失成为其重要的影响因素之一,云南省地方高校中,大部分地域均有地方特有的民族节庆,且形式多样,内容丰富,但鲜有学校能够将地域的节庆文化全方位引入高校校园文化中,而学生社团本身就是校园文化生活的一部分实体,它能够为展现校园文化生活的多元内容提供舞台。

3.2 传承人老龄化严重,民族地区高校缺失非遗师资队伍

体育非物质文化遗产传承人是非物质文化遗产在发展过程中的重要载体,民族地区高校的学生社团要承担体育非物质文化遗产的传承发展,就更加需要专业的师资队伍指导,但目前云南民族地区高校中的非遗师资队伍并不健全,大多数专业的、经过国家认证的传承人较少在高校中进行教育活动,造成了部分高校中虽然有场地,有器材,但是非遗师资队伍不专业,不能利用民族地区优势,进行全面地展示非遗文化的魅力,也就造成学生虽然认识但并不深入,部分外省生源学生虽然知道,也并未有接触。

3.3 馆藏保护等形式陈旧,数字化工程体系不够完善

体育非物质文化遗产项目的保护、资料收集、整理等是非物质文化遗产工程中首要步骤,但由于体育非物质文化遗产项目大多数属于实践操作性的知识体系,仅有书本、图册等文字的形式进行保护,不能体现体育非物质文化遗产的特色,多彩的体育非物质文化遗产需要立体化的呈现,才能加深对体育非物质文化遗产的认识,感受到其魅力,在5G科技飞速发展的今天,如何将体育非物质文化遗产的保护、传承形式多元化,与教育信息化2.0背景下的科技信息技术发展相结合,打造数字化保护工程体系,并且不断研发数字化体育非物质文化遗产的展示馆,结合多媒体技术,为更多的人提供视觉和情感体验,与高校社团丰富多元的校园活动搭建共建、共享平台,进一步推动和强化学校社团传承体育非物质文化遗产的内动力,将学校教育的内动力与政策支持的外动力结合,弥补馆藏保护形式陈旧的现状。

3.4 校级层面非遗传承基地不足,特色课程覆盖面不全

非物质文化遗产传承基地是非物质文化遗产传承发展的重要载体,也是非物质文化遗产传承的重要场所,它能够保障整个过程有明确的传承目标和传承计划,能够定期开展教学、传承、研讨、交流等活动,完整传授该项目的知识与技艺,而目前的地方高校中具备专门的非遗传承基地较少,这也是场景缺失的重要基础;调查发现:云南省地方高校中开设特色课程的高校较多,但是大多数面向体育专业,面向非体育专业大学生的选项课较少,导致在学生群体中覆盖面不足,阻碍更多学生认识、了解体育非物质文化的内容。

4 云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产机遇

4.1 国家政策导向,为体育非遗文化传承保驾护航

2017年1月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出要牢牢把握社会主义先进文化前进方向,充分运用体育比赛和各类品牌活动,把中华优秀传统文化内涵更好更多地融入生产生活各方面,助推中华优秀传统文化的国际传播。2019年9月2日,国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》(以下简称《纲要》),为新时代体育发展勾勒出新蓝图,也为体育文化发展作出了全新部署[2,3]。截止2022年8月,我国共有各级各类代表性项目10余万项,其中国家级非遗代表性项目9万余项[2],其中国家级非遗传承人2979名,体育类传承人89名。可见,国家非遗项目众多,政策支持力度大,但是传承人数少之又少,尤其是体育类非遗传承人,如何在国家政策大力支持下,强化体育非物质文化遗产传承路径中的诸多因素,是基于政策导向下的现实问题。

4.2 人民文化自信和认同感的持续提升

党的二十大中关于体育、教育、文化相关的重要论述中都明确指出:中国非物质文化遗产的保护、传承与发展,是激发全民族文化创新创造的活力,更是增强实现中华民族伟大复兴的精神力量;体育非物质文化遗产是中国优秀传统文化之一,能够提高民族文化自信和认同感的持续增强,继而有助于国家认同感的提高,因为体育非物质文化本身就蕴含着文化的大坐标内容,辐射面极广,在中华优秀传统体育文化中具有一定的代表性作用,是高校学生了解民族文化的窗口之一,与高校思想政治教育内涵相得益彰,从文化自信的角度去看体育非物质文化的传承和发展,才能使体育非物质文化遗产的传承走得更远。

4.3 教育传承和保护双导向动力

体育非物质文化遗产的传承发展离不开教育的推进和有效介入,但目前体育非物质文化在高校中的教育传承力度有所减弱,而在中小学却得到了较好的推广和开展。因此,借助教育传承的机遇,将范围继续扩大到高校,借助大学生群体的认识基础,创造更好的教育传承效果,尤其是少数民族地区的地方高校,为当地体育非物质文化遗产的高质量传承提供肥沃的养料,在地方高校这样的良好沃土中,将传承的力量发挥到教育系统的方方面面。

5 云南地方高校社团传承体育非物质文化遗产路径选择

5.1 建设高质量非遗师资队伍,强化非遗师资队伍培训

高校师资队伍的学历水平高,师资队伍整体水平有保障,在此基础上,重点构建一批懂文化,会技艺的体育非物质文化遗产师资队伍体系,不定期进行实地考察体育非物质文化的传承,将当地的体育非物质文化传承人有机融入师资队伍中,借鉴中小学体育非物质文化进校园的实践经验,推动高校体育非物质文化遗产师资队伍的整体建设。

5.2 利用节庆文化,搭建场景环境氛围

云南省地方高校均坐落于省内各地州,少数民族自治州较多,拥有天然的民族传统体育资源优势,如彝族火把节、白族三月街、傣族泼水节等。少数民族节庆期间民族传统体育的文化氛围浓厚,各类项目民族文化历史渊源展示全面,应借此打造一批节庆文化品牌,彰显民族文化魅力的同时,还能够有效搭建起体育非物质文化遗产传承场景。

5.3 依托地方非遗文化资源,搭建体育非物质文化遗产传承基地

从调查得知,目前云南省地方高校中拥有少数民族传统体育基地的较少,但各地方高校均有代表当地参加省民运会和全国民运会的现象,说明当地具有优势的民族传统体育运动项目在地方高校中具备一定的传承基础,但涉及面较窄,了解学生人数较少,不能发挥较好的影响作用,无法达到传承发展的高度,因此,依托当地高校教育资源的基础上,搭建体育非物质文化遗产传承基地,在有基础、有条件、有资源的先决条件下,结合当地政府和学校社团平台优势,打造校内外一体的非遗传承基地,从文化宣传、技艺传承、节庆品牌、赛事影响的综合性文化传承基地。

5.4 打造数字化保护平台,展现活态传承体系

在自媒体与5G网络发展迅速的今天,数字化建设是体育非物质文化遗产保护和传承的另一种创新形式,多媒体信息技术发展迅速,覆盖面广,5G网络能够助力3D体育非物质文化遗产线上博物馆的实现,让更多的人在网上也能全程、零距离感受到体育非物质文化遗产带来的情感和身体上的独特魅力。云南省少数民族的体育非物质文化遗产内容丰富多样,但是很多项目因无法走出地域所带来的困境,造成无法让更多人看到其独特的魅力。高校具备各类网络资源优势,将学生社团平台优势与5G网络相结合,借助自媒体时代的优势,能够为体育非物质文化遗产的数字化保护平台,提供更多无线可能。

6 结论

党的二十大报告中提出:要推进文化自信自强,推动中国文化更好走向世界,增强中华文明的传播力和影响力,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。云南地方高校学生社团与体育非物质文化遗产的传承发展结合,是为云南地域体育非物质文化遗产,尤其是少数民族传统体育的发展提供了更广阔的发展平台。结合调查现状、困境、机遇提出:建设高质量非遗师资队伍,强化非遗师资队伍培训;利用节庆文化,搭建场景环境氛围;依托地方非遗文化资源,搭建体育非物质文化遗产传承基地;打造数字化保护平台,展现活态传承体系等路径,为云南省地方高校学生社团传承体育非物质文化遗产提出更多思考角度。

[1]刘喜山.我国体育非物质文化遗产传承保护历程、困境及发展策略[J].体育文化导刊,2019(10):63-68.

[2]张硕.价值审视与路径建设:新发展阶段我国民族传统体育文化发展研究[J].辽宁体育科技,2022,44(4):94-99.

[3]孟峰年,李颖侠.民族传统体育非物质文化遗产保护:属性、分类及路径选择:基于对丝绸之路甘肃段的观照[J].西安体育学院学报,2020,37(3):335-342.

[4]尹亚晶.体育非物质文化遗产保护的策略[J].淮南职业技术学院学报,2021,21(6):147-149.

[5]王定瑜,刘振坤,张峰,等.新时代我国民族传统体育的传承路径研究.运动精品,2022,41(3):81-83.

Research on Inheriting the Intangible Cultural Heritage of Sports in Yunnan Province: Dilemma, Opportunities and Path

HE Qiaoling, etal.

(Chuxiong Normal University, Chuxiong 675000, Yunnan, China)

2021年云南省大学生创新创业训练项目(地方高校社团传承体育非物质文化遗产的路径研究)2021年云南省教育厅科学研究项目(乡村振兴战略下村寨空间民族传统体育旅游开发潜力与路径选择研究)(项目编号:2022J0821)。

和巧玲(1999—),本科生,研究方向:民族传统体育。

张沙(1988—),讲师,研究方向:体育教育训练学、体育人文社会学。