洱海北部上游不同修复类型湿地氮磷分布及污染风险评价*

苏 倩 徐红枫 刘云根# 梁帆帆 邵 晗 王 妍

(1.西南林业大学生态与环境学院,云南 昆明 650224;2.云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室,云南 昆明 650224)

湿地是内陆最重要的水陆交错带,具有入湖水质净化、稳定湖泊岸线、迟滞洪水等多种生态功能,同时也是湖泊流域中受人类活动干扰强度较高的区域[1]。围湖造田、围湖养鱼、滩涂开发等人类活动使湖滨湿地被侵占,湿地生物多样性下降,生态环境承载力严重削弱,生态自净能力大大降低。近年来,我国各种类型湿地均出现不同程度的退化,对湿地供水、流域整体生态安全、区域协调发展等功能造成很大影响[2]。洱海作为云南省第二大淡水湖泊,是当地重要水源保护地和生存发展的基础[3-4]。目前洱海流域水质TN、TP污染日益严重[5],不合理的农业生产及人为干扰导致洱海流域湿地污染物浓度增高[6],因此加强流域面源治理,控制污染扩散迁移,提高入湖湿地的拦截净化效率至关重要[7-8]。

我国许多学者对湿地水体氮磷污染进行了大量研究,郭金强等[9]对长江水体营养盐输入进行研究分析,得出营养盐普遍在冬季浓度较低,营养盐通量相比过去呈现增加趋势;林佳等[10]通过采集溪源水库多期水样研究对比不同时期氮磷浓度和浮游植物特征,认为建库蓄水后浮游植物群落发生改变,水体氮磷浓度显著增加;金春玲等[11]研究发现,对洱海西部地表径流氮磷浓度影响最大的是城镇用地和高施肥种植区。目前研究主要对不同流域内湿地氮磷污染情况进行研究,针对同一流域不同修复类型湿地水体氮磷分布差异及污染现状比较的研究较少。洱海上游湿地重建设、轻管理、少评价现象较为突出,为此客观评价洱海流域湿地水体富营养化现状对于后期洱海水质污染防控具有重要价值。本研究选取洱海北部上游为研究区域,比较4种不同修复类型湿地水体氮磷含量空间分布差异,并采用对数型幂函数普适指数基于TN、氨氮、TP、正磷、溶解氧(DO)5个指标对水体进行富营养化评价,旨在较全面地比较不同修复类型湿地水体的污染特征及富营养化差异,以期为洱海上游水资源保护中的湿地修复建设及污染物防治提供理论依据。

1 研究区概况

洱海流域位于云南省大理自治州境内(100°5′E ~100°17′E,25°36′N~25°58′N),属沧江—湄公河水系,流域面积2 565 km2,2017年开展了保护洱海“七大行动”,实施环洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设项目,旨在削减污染量,保护入湖水质,提升水源涵养功能。

研究选取洱海北部上游4种不同修复类型的湿地片区,由南到北分别为人工修复河口滩地(H)、原生沼泽湿地(Y)、低洼库塘湿地(K)、人工修复湖滨湿地(B),对应湿地名称分别为罗时江河口湿地、西湖湿地、大树营湿地及茈碧湖湿地。洱海流域采样湿地分布见图1。罗时江河口湿地位于大理市上关镇,为洱海主要入湖河流之一;西湖湿地位于洱源县右所镇,是洱海重要水源之一;大树营湿地同样位于洱源县右所镇,是东湖小流域恢复建设的生态库塘湿地,是东湖湿地重要的组成部分;茈碧湖湿地位于洱源县东北部,湖泊面积7.8 km2,是洱海的重要上游补水湖泊。4种湿地结构以湖泊、河口滩地、库塘为主,每个湿地中种有芦苇(Phragmitesaustralis)、茭草(Zizanialatifolia)、香蒲(TyphaorientalisPresl)等挺水植物,罗时江河口湿地及大树营湿地除挺水植物外还种有荷花(NelumboSP)、睡莲(Nymphaeatetragona)等浮水植物,形成各自的湿地水质净化植物配置组合。

图1 洱海流域采样湿地分布Fig.1 Sampling wetland distribution in Erhai Lakewatershed landscape

2 研究方法

2.1 采样点布设

根据洱海流域各湿地人为干扰因素、水生植物分布、水域面积及水流分布情况,结合采样点布设原理,在4种湿地较为平整的水域分别设置12个采样点,样品采集时间为2020年8月。每个采样点均采用全球定位系统(GPS)定位,采集3个水样,共采集144个表层水样,水样均保存于550 mL的聚乙烯塑料瓶中,放置在冷藏箱中保存运输。

将水样带回实验室进行处理分析,按照《水和废水监测分析方法》[12]中的方法进行水质指标测定。其中,DO采用HQ40D便携式哈希水质分析仪(美国哈希)现场测定;TP采用过硫酸钾消解—钼锑抗分光光度法测定;正磷采用钼锑抗分光光度法测定;TN采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定;氨氮采用纳氏试剂比色法测定。

2.2 水体富营养化状态评价

采用对数型幂函数普适指数对研究区域水体进行富营养化评价,该方法广泛应用于我国湖泊、水库及河流水体的富营养化评价中。首先,选取水体TP、正磷、TN、氨氮、DO等指标,各指标的富营养化评级标准见表1[13]666。根据各采样点不同指标实测值,利用式(1)计算各指标规范值,利用式(2)计算水体富营养化综合指数[13]667。

表1 水体富营养化指标分级标准Table 1 Classification standards of water body eutrophication indicators

(1)

(2)

式中:x为各指标规范值;c0为各指标的标准值,mg/L或μg/L;本研究以各指标极贫状态的限值为标准值;c为各指标的实测值,mg/L或μg/L;EI为水体富营养化综合指数;j为指标序号;Wj为指标j的归一化权重,本研究对5个指标做等权处理,各指标权重均为0.2;xj为指标j的规范值。

依照水体EI分级标准(见表2),评价洱海北部上游不同修复类型湿地水体的富营养化状态。

表2 水体EI分级标准Table 2 EI grading standard of water body

2.3 数据处理与分析

采用SPSS 22.0对原始数据进行基础统计处理,比较不同湿地之间的差异性,利用Origin 2018制图,并用ArcGIS 10.5中的反距离权重插值法对不同修复类型湿地的TN、TP空间分布进行分析。

3 结果与分析

3.1 不同修复类型湿地水体TN、TP空间分布

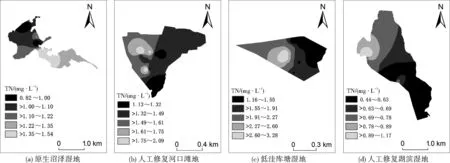

对4种湿地水体氮磷含量空间分布数据进行分析,发现不同修复类型湿地TN、TP含量空间变化特征明显。由图2可见,4种湿地水体TN在0.44~3.28 mg/L波动,介于《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的Ⅲ~Ⅴ类水质标准;由图3可见,湿地水体TP在0.03~0.23 mg/L,介于Ⅰ~Ⅳ类水质标准。总体看来,4种湿地水体TN、TP空间分布各有特点,TN含量表现为低洼库塘湿地>人工修复河口滩地>原生沼泽湿地>人工修复湖滨湿地,TP含量表现为低洼库塘湿地>原生沼泽湿地>人工修复河口滩地>人工修复湖滨湿地。4种湿地水体TN、TP均在人类活动较多的湖边、村落附近、入水口等区域含量较高。

图2 不同修复类型湿地水体TN空间分布Fig.2 Spatial distribution of TN content in different remediation type wetlands

图3 不同修复类型湿地水体TP空间分布Fig.3 Spatial distribution of TP content in different remediation type wetlands

3.2 不同修复类型湿地水体N/P(质量比)的变化特征

N/P是考察水体营养盐结构及营养化程度的重要指标[14],常被用作判定水体的营养状态。根据湖泊水体营养盐限制分级标准[15-17]:当水体N/P<7时,水体中氮含量较少,为氮限制;当水体7≤N/P<16时,水体氮磷含量基本适中,但总体仍属于氮限制;当水体16≤N/P<30时,水体开始表现为磷不足,为磷限制;当水体N/P≥30时,水中氮含量较高,表现为磷限制。

洱海北部上游不同修复类型湿地水体N/P波动较大,有着不同的营养盐结构。由图4可见,4个湿地不同采样点的N/P在3.57~18.93波动,平均值为10.56,只有3个采样点N/P大于16,水体属于磷限制,其余采样点N/P均小于16,属于氮限制,说明洱海北部上游湿地大部分水体氮含量水平较磷低,处于氮限制状态。通过N/P平均值比较,洱海北部上游区域湿地N/P为:人工修复河口滩地>低洼库塘湿地>原生沼泽湿地>人工修复湖滨湿地。

图4 不同修复类型湿地水体N/PFig.4 N/P of different remediation type wetlands

3.3 不同修复类型湿地水体富营养化评价

2020年洱海北部上游不同修复类型湿地各采样点的EI在45.26~66.32波动,其中人工修复河口滩地水体富营养化状态在中度营养化偏重富营养化之间,其他3种湿地水体在中度营养化偏富营养化状态之间。综上可知,洱海北部上游湿地水体富营养化状态为人工修复河口滩地>低洼库塘湿地>原生沼泽湿地>人工修复湖滨湿地,整体富营养化状态为中度营养化偏富营养化状态,水体富营养化程度较高。

图5 洱海北部上游不同修复类型湿地水体EIFig.5 The EI of different remediation type wetlands in the upper reaches of Erhai Lake

4 讨 论

4.1 不同修复类型湿地水体氮磷含量特征及成因

在4种湿地中,低洼库塘湿地水体TN、TP含量最高,这是由于湿地本身区域面积较小,植物组合配置较复杂,水源是来自农村面源污染的混合污水,导致水质偏差,水体中营养盐含量较高[18]。人工修复河口滩地位于4个湿地的最南部,是洱海入湖湿地之一,TN、TP为主要污染物,通过湿地对氮磷污染物去除,使得湿地水域TN、TP含量产生空间差异,北部区域污染物含量高于南部,这与梁启斌等[19]研究结果相似。原生沼泽湿地位于洱海北部的西湖片区,湿地水域与村落相伴,还有污水处理厂相邻,造成水体营养盐含量较高,这是由于大量的农村生活污水、污水处理废水及农田径流排入湖中造成水体富营养化现象[20]。而人工修复湖滨湿地位于洱海上游最北部,是洱源县人民重要的水源库,湿地水质情况较好,采样区属湿地水域外围,人类活动及水生植物种类较多,旅游开发及植物释放的营养盐含量较高,造成湖滨带区域水体TN、TP含量高于湖泊东部区域,湖滨修复带对低污染水体具有很好的净化截留效果[21]。农业面源污染的复杂性也是造成湿地流域氮磷差异大、难去除的主要原因之一[22]。

4.2 不同修复类型湿地水体N/P对藻类的影响

洱海北部上游湿地N/P平均值都在30以下波动,大部分在16以下,均为氮限制水体。不同湿地N/P的波动趋势不同,这与各湿地分区结构、植物配置组合、水域面积及污染量等均有一定关系。此外,水体对藻类生长有严重影响,水华暴发与藻类密不可分。研究发现,适宜藻类生长的水体N/P为15~16[23],可见本研究区水体营养盐结构较适宜藻类生长,水体富营养化风险较大。影响湖泊N/P的直接因素是湖泊营养盐的污染源,综合分析研究区观测数据,外源TN、TP的输入造成湿地水域微生物群落发生改变,从而进一步导致湿地水质变差,促进藻类繁殖,加重湿地净水负担[24],洱海北部上游应联合采取内源外源污染控制工作,如提高废水污染治理及底泥清淤等[25]。

4.3 修复方式对水体富营养化状态及湿地净化效果的影响

根据水体富营养化评价结果,洱海上游湿地水体均为中度营养化以上水平,人工修复河口滩地EI最高,原因在于其处于洱海上游最下游位置,容易产生污染物累积及截留上游污染物的现象,人为干扰较为严重[26]。虽然低洼库塘湿地对污染物氮磷具有沉淀、生物吸收等去除效果[27],但此区域污染物含量较高,湿地净化截留作用较弱是造成水质富营养化状态较高的主要原因。不同地理位置、流速、水域面积、植物组合及面源污染受纳面积等都会影响湿地水质富营养化状态[28],同样湿地的修复方式也会不同程度地影响湿地水体污染物含量,从而使得不同湿地的富营养程度不同。从富营养化状态结果来看,人工修复方式在一定程度上可以降低水质污染物含量,而湿地自身具有的净化截留效果在人为干扰较小的情况下会发挥最大的作用,人为治理方式不仅会为湿地生态修复带来显著效果,还会为社会带来更多的经济利用价值。

5 结论与建议

(1) 4种湿地水体TN在0.44~3.28 mg/L,介于GB 3838—2002中的Ⅲ~Ⅴ类水质标准; TP在0.03~0.23 mg/L,介于Ⅰ~Ⅳ类水质标准。其中,低洼库塘湿地TN、TP含量最高,人工修复湖滨湿地TN、TP含量最低,4种湿地TN、TP均在人类活动较多的湖边、村落附近、入水口等区域含量较高。

(2) 洱海北部上游不同类型修复湿地水体N/P波动较大,不同采样点的N/P在3.57~18.93波动,平均值为10.56,大部分采样点N/P小于16,说明洱海北部上游湿地水体中氮含量水平较磷低,总体处于氮限制状态。

(3) 水体富营养化综合指数评价结果表明,研究区域大部分水体为中度营养化偏富营养化状态,少数达到富营养化偏重富营养化状态。4种湿地富营养化状态为人工修复河口滩地>低洼库塘湿地>原生沼泽湿地>人工修复湖滨湿地。

(4) 洱海北部上游湿地应采取合理的土地利用方式,调整适宜的修复模式,对于生活污水及农业生产污染物排放进行严格治理和管理。现存的湿地修复方式在应用时应定期检测水体营养盐等指标,及时调整湿地净化截留效果,控制污染物含量;同时进一步关注人为干扰为湿地带来的损害,保证洱海补水水源的水质,这对洱海湿地水资源可持续利用具有非常重要的实践意义。