千岛湖流域主要土地利用方式氮收支平衡特征*

韩轶才 李恒鹏 刘明亮 盛海燕 刁亚芹 李鹏程 艾柯代·艾斯凯尔

(1.杭州市生态环境科学研究院,浙江 杭州 310014; 2.中国科学院南京地理与湖泊研究所,流域地理学重点实验室,江苏 南京 210008)

千岛湖是华东地区最大的水库,是浙江省和杭州市最为重要的饮用水源保护地,国家和地方政府高度重视千岛湖流域污染治理与水源保护[1]。近年来,通过采用关停高污染企业、关闭矿山、开展“五水共治”等有效措施,千岛湖流域工业污染已基本消除,城乡生活污水处理率超过80%,点源污染得到有效控制。为进一步提升水质保护效果,面源污染控制成为当前和未来水环境改善的首要任务[2]。面源污染中氮污染最为严重,与土地利用活动密切相关。国际公认的施氮上限为225 kg/hm2,我国平均施氮量达到308 kg/hm2,而美国为110 kg/hm2,德国为212 kg/hm2[3]。东部地区经济发达,近年来快速发展的设施农业和显著增加的丘陵山地开发强度使得人地关系日趋紧张,大量氮输入产生严重的面源污染问题,造成水质下降,并成为引发水体富营养化和藻类水华暴发的重要原因之一[4-6]。

面源氮污染受气象、土壤理化性质、土地利用方式、施肥强度和地形等因素影响,涉及过程包括生物生长与养分利用、土壤硝化与反硝化、矿物质分解和降雨径流过程中的土壤渗漏与地表径流流失等,从系统的角度评估氮收支平衡特征是了解面源氮污染发生机制的重要方法之一[7-9]。经济合作与发展组织(OECD)在总结氮生源要素的土壤生物与化学过程相关研究成果的基础上,依托区域及全球农业统计数据平台,建立了农田生态系统氮要素平衡计算方法[10],该方法已经得到广泛应用。有学者从全国、省份和流域等大尺度角度研究我国土壤氮平衡过程[11-13],分析了20世纪60年代以来区域氮平衡变化及其对水质可能产生的负面影响[14-16]。张欢等[17]研究了太湖流域典型农业区氮平衡变化的影响因素,韩莹等[18]研究了太湖上游低山丘陵地区不同土地利用方式的氮收支平衡特征,都得出了上游丘陵茶园的开发对水环境有显著影响的结论。从已有研究来看,目前土壤氮平衡过程研究的重点是农业系统,或者通过统计数据开展的以行政区为基本单元的收支平衡计算[19-22]。千岛湖流域地形地貌复杂,土地利用方式具有明显的区域特色,研究不同土地利用方式下的土壤氮收支平衡,有助于了解人类活动对面源污染的影响。本研究以杭州市淳安县千岛湖流域为研究区,采用农户调查、土壤氮测定、文献调研等方法,选择该区域几种主要的土地利用方式,比较分析不同土地利用方式下的氮平衡特征和差异,探讨了丘陵山区开发对环境的潜在影响。

1 研究区概况

千岛湖原名新安江水库,位于浙江省西部与安徽省交界处,是1959年为建造新安江水电站而筑坝蓄水形成的大型人工深水湖泊,因湖内有面积在2 500 m2以上的岛屿共1 078个而得名。千岛湖流域面积10 440 km2,约占钱塘江流域总面积的1/4,行政区分属安徽省和浙江省,其中水库主要分布于浙江省杭州市淳安县境内,淳安县县域总面积4 427 km2,东西长96.8 km,南北宽94.4 km。千岛湖流域境内有三大山系,东北部为昱岭山脉,南部为千里岗山脉,西部为白际山脉。千里岗主峰磨心尖为南部最高处,海拔1 523 m。海拔108 m以下的平川、低丘在1959年水库建成后,成为了水域。库区周围山坡坡度在25 ℃以上的面积约1 292 km2。流域地处亚热带中部季风气候区,年平均降水量约为1 430.0 mm,平均日照时数为1 951 h,年蒸发量1 381.5 mm。土壤主要包括红壤、黄壤、岩性土和水稻土。流域森林资源丰富,土地利用方式包括耕地、自然林地、园地、草地、水面、湿地、建设用地等。

2 数据与方法

2.1 主要土地利用方式

本研究以千岛湖流域淳安县部分为研究对象,根据研究目的和需求将研究区土地利用方式重新划分(将山核桃等经济林划分到园地中),并选择几种主要土地利用方式——自然林地、耕地和园地进行研究,自然林地选择毛竹林、马尾松林、混交林(米槠、细叶青冈等常绿阔叶林等林地);耕地选择研究区内广泛分布的水稻、油菜以及其他多种作物轮作的水田、旱地和菜地;园地选择淳安县广泛分布的桑园和茶园、山核桃园、柑橘园等茶果园种植园地。

2.2 氮收支计算方法

本研究氮输入包括施肥、大气沉降、作物返田/枯枝落叶、生物固氮、灌溉输入;氮输出包括作物收获/生长、氨挥发、反硝化等损失,不同土地利用方式略有不同,耕地和园地氮收支计算见式(1),自然林地氮收支计算见式(2)。

Nsurp=(Nfert+Nmanu+Ndepo+Nresi+Nfix+Nirri)-(Nvola+Ndeni+Nharv)

(1)

Nsurp=(Ndepo+Nresi+Nfix)-(Ndeni+Nbio)

(2)

式中:Nsurp为氮盈余量;Nfert为化肥施用的氮输入量;Nmanu为有机肥施用的氮输入量;Ndepo为大气沉降的氮输入量;Nresi为作物返田/枯枝落叶的氮输入量;Nfix为生物固氮的氮输入量;Nirri为灌溉用水的氮输入量;Nvola为氨挥发的氮输出量;Ndeni为反硝化的氮输出量;Nharv为作物收获的氮输出量;Nbio为植物生长的氮输出量;上述变量单位均为kg/(hm2·a)。

2.3 氮收支核算主要参数

本项目的核算参数通过调查、调研等方式获取。耕地和园地施肥数据主要采用现场调查和查阅统计年鉴农业种植统计数据的方式获取;生物量数据主要参考文献[23]至[26]的研究成果;大气沉降氮输入数据参考文献[27]在千岛湖的沉降研究折算获取,总氮折算为28.4 kg/(hm2·a)。主要农作物的氨挥发和反硝化系数参考文献[28]的研究结果(化肥在水田分别有25%和32%的损失,在旱地分别有9%和15%的损失;有机肥分别有20%和13%的损失)。农作物的返田数据根据已有研究结果,结合作物类型进行选取,水稻、小麦、玉米和油菜取根部和茎的20%返田,马铃薯、花生、蔬菜、黄豆返田忽略不计[29],园地返田数据结合文献资料[18]和已有类似作物获取。

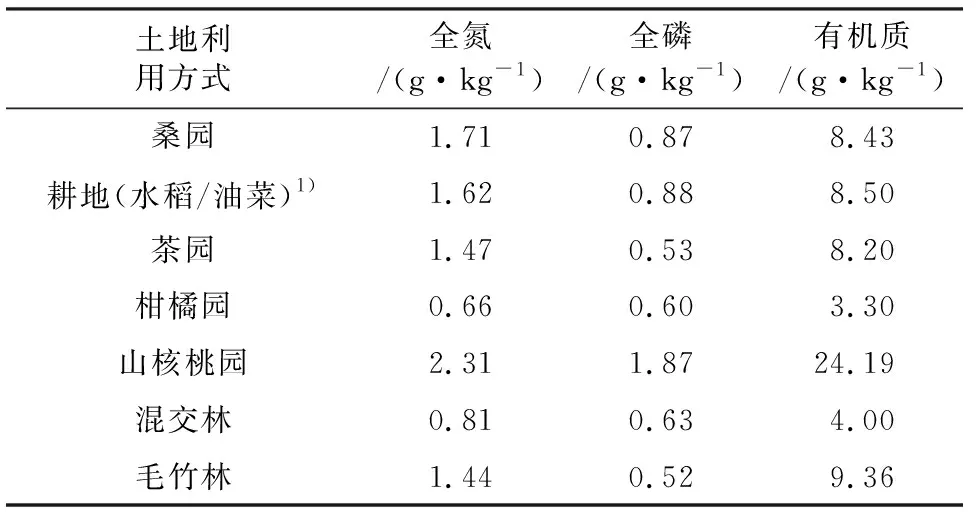

2.4 主要土地利用方式的土壤特征

为了比较不同土地利用方式下的氮盈余量与土壤氮含量的关系,采集不同土地利用方式的表层土壤(0~20 cm)样品,风干后过2 mm筛,有机质、全氮、全磷参照《土壤农化分析(第三版)》中的方法进行测定。本研究共采集7种典型土地利用方式的土壤样品,分析结果见表1。

表1 淳安县典型土地利用方式土壤营养状况Table 1 Soil nutrient status of typical landuse types in Chun’an

3 结果与讨论

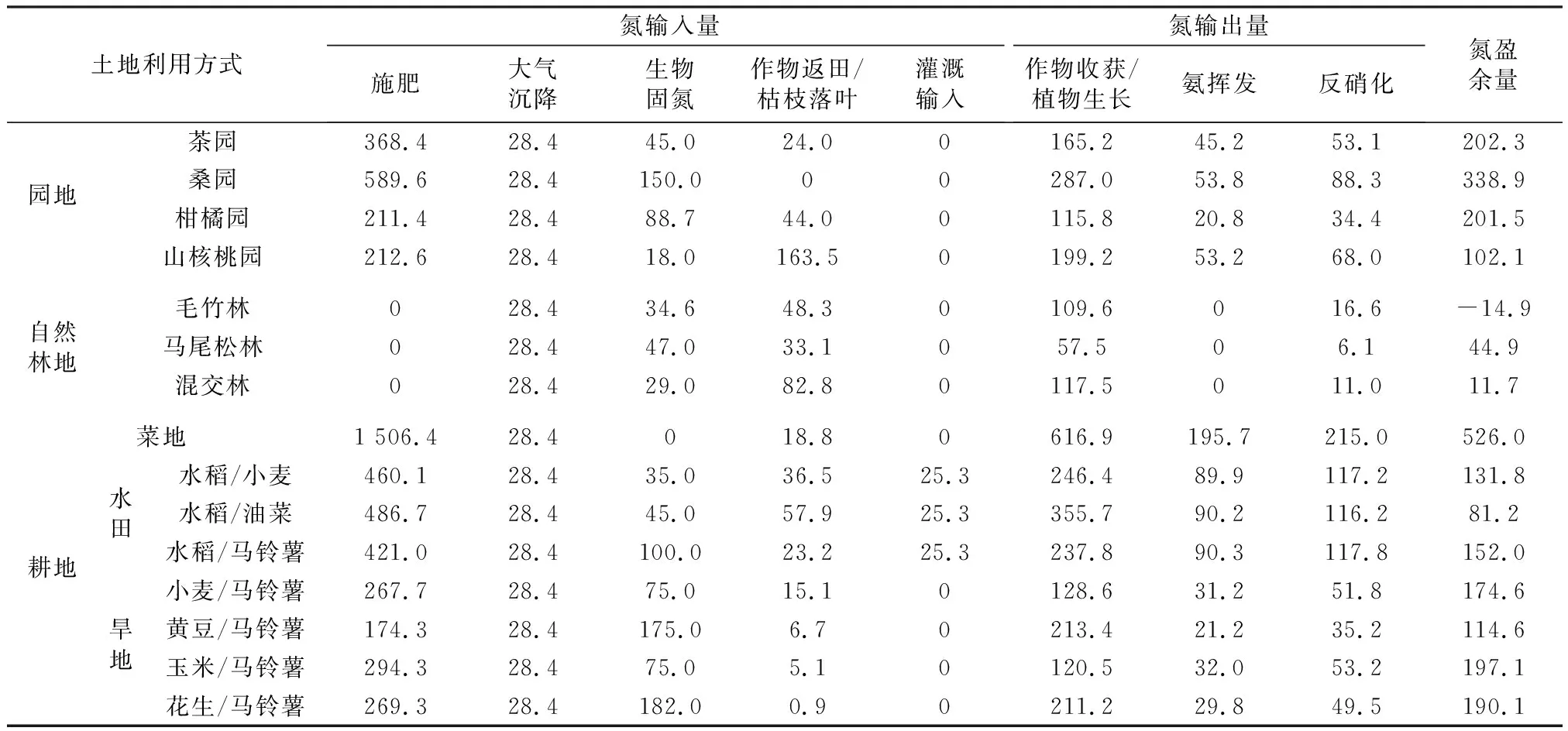

不同土地利用方式氮输入、输出和盈余量计算结果见表2。

表2 主要土地利用方式氮收支计算结果Table 2 Calculation results of nitrogen budget of main landuse types kg/(hm2·a)

3.1 不同土地利用方式氮输入量比较

由表2可知,从氮输入量来看,不同土地利用方式之间的差异较大,耕地和园地大于自然林地,耕地和园地均为施肥的氮输入量最高,自然林地氮输入主要来源于枯枝落叶或者生物固氮作用。各土地利用方式氮输入量表现为菜地>桑园>水田>茶果园(茶园、柑橘园、山核桃园)≈旱地>混交林>毛竹林≈马尾松林。氮输入量最高的是菜地,为1 553.6 kg/(hm2·a);其次是桑园,为768.0 kg/(hm2·a),在园地类型中处于较高水平;再次是水田,主要是水稻/小麦、水稻/油菜和水稻/马铃薯的轮作方式,3类轮作方式氮输入量分别为585.3、643.3、597.9 kg/(hm2·a);茶果园略低于水田,氮输入量为372.5~465.8 kg/(hm2·a)。毛竹林、马尾松和混交林的氮输入量较低,主要来源于枯枝落叶或者生物固氮作用,二者的比例达到73.8%~79.7%,其次是大气沉降。

3.2 不同土地利用方式氮输出量比较

不同土地利用方式氮输出均以作物收获/植物生长为主,占输出量的53%以上;此外,氨挥发和反硝化也是重要的氮输出类型;自然林地施肥比较少或者不施肥,氨挥发和反硝化氮输出较少,占比不到15%。从氮输出量上来看,总体上表现为菜地>水田>桑园>山核桃园>茶园>旱地>柑橘园>混交林>毛竹林>马尾松林。菜地的氮输出量最高,约为1 027.6 kg/(hm2·a),毛竹林、马尾松林和混交林的氮输出量则相对较低,为63.6~128.5 kg/(hm2·a)。

3.3 不同土地利用方式氮盈余量比较

盈余量是氮输入和输出量的差值,盈余氮存在环境污染的风险。不同土地利用方式环境污染风险表现为菜地>桑园>茶园>柑橘园>旱地>水田>山核桃园>马尾松林>混交林>毛竹林。菜地是典型的高产出高投入土地利用方式,氮输入和输出量都最高,但输入远大于输出,盈余量达到526.0 kg/(hm2·a)。其次是桑园,受高输入量的影响,盈余量达到338.9 kg/(hm2·a);水田虽然氮的输入量比较高,但是也是高输出的土地利用方式之一,盈余量低于旱地;自然林地几乎没有施肥或很少施肥,氮输入、输出都比较少,盈余量低于50 kg/(hm2·a),其中毛竹林的盈余量最低,氮输入量稍低于输出量,盈余量为-14.9 kg/(hm2·a)。

3.4 不同土地利用方式氮收支与土壤氮含量的关系

土壤氮流失量除了受土壤和生物过程影响外,还受降雨径流特征的影响,一般坡地和植被覆盖度低的土地更易于流失,土壤养分积累量少。通过比较不同土地利用方式氮收支及土壤氮含量(以全氮计),有助于认识不同土地利用方式的养分累积作用和流失风险。从图1中可以看出,桑园和耕地(水稻/油菜)氮含量高于除山核桃园外的其他地类,全氮分别为1.71、1.62 g/kg,主要因为这两类土地利用方式均处于冲积滩地和河湖漫滩,养分更易于累积,氮输入量均较高,因此氮流失导致的面源污染突出,尤其是桑园氮盈余量为耕地(水稻/油菜)的约4倍,因此桑园种植区的氮流失风险非常大。茶园的氮输入量大,土壤氮含量低于桑园和耕地(水稻/油菜),说明茶园的氮容易流失;柑橘园土壤氮含量处于最低水平,主要是因为柑橘园地表覆盖度低,土壤有机质含量低,氮易于流失,属于高投入高流失型。比较柑橘园与茶园,两者氮盈余量差异不大,但是柑橘园土壤氮含量仅仅为茶园的2/5,可以推断,柑橘园的氮更容易通过地表径流和渗漏流失,影响水环境;由此可见,柑橘园和茶园对水环境的影响大于桑园和耕地,且柑橘园大于茶园。混交林、毛竹林等自然林地土壤氮收支接近平衡,但毛竹林的土壤氮含量保持较高的水平,而混交林也高于柑橘园,由此可见,自然林地养分不易流失,而且毛竹林比混交林有更强的控氮能力。

图1 主要土地利用方式土壤全氮与氮盈余量的比较Fig.1 Comparison of soil total nigroten and nigroten surplus of main landuse types

4 结 语

(1) 千岛湖流域超过60%的土地面积坡度大于25°,坡地土壤贫瘠,农业种植施肥量大,陡坡开发,坡地养分容易流失,尤其是茶园季节性修剪和果园林下空间覆盖度低,氮流失风险大。受千岛湖流域峡谷地形以及河流漫滩开垦的影响,流域内湿地面积不到1%,导致农业种植区中的氮一旦随地表径流进入河流,沿途缺乏湿地生态拦截体系,因此入湖比例高,风险大。

(2) 不同土地利用方式氮收支差异较大,盈余量差异显著。各类土地利用方式氮输入量表现为菜地>桑园>水田>茶果园(茶园、柑橘园、山核桃园)≈旱地>混交林>毛竹林≈马尾松林。耕地和园地均为施肥的氮输入量最高,自然林地氮输入主要来源于枯枝落叶或者生物固氮作用。不同土地利用方式氮输出均以作物收获/植物生长为主,占输出量的53%以上。从氮输出量上来看,总体上表现为菜地>水田>桑园>山核桃园>茶园>旱地>柑橘园>混交林>毛竹林>马尾松林。

(3) 氮盈余存在环境污染风险,总体上,各种土地利用方式环境污染风险表现为菜地>桑园>茶园>柑橘园>旱地>水田>山核桃园>马尾松林>混交林>毛竹林。菜地是典型的高投入、高输出土地利用方式;桑园主要是受高输入量的影响;茶园、柑橘园的盈余量较高;水田虽然氮的输入量比较高,但是利用率也高,盈余量低于旱地;自然林地几乎没有施肥或很少施肥,氮的输入输出都比较少。

(4) 氮收支与土壤氮含量比较分析显示,桑园是氮输入量大,氮累积和输出风险均偏高的高风险区域;茶园和柑橘园是输入量大,累积量少,输出风险高的区域; 混交林和毛竹林等自然林地土壤氮收支接近平衡,但毛竹林的土壤氮含量保持较高的水平,而混交林也高于柑橘园,由此可见,自然林地养分不易流失,而且毛竹林比混交林有更强的控氮能力。