蒙古马不同耐力运动水平的血浆代谢组特征研究

魏睿元,赵一萍,白东义,韩海格,王希生,阿娜尔,乌英嘎,芒 来*,李旭东

(1.内蒙古农业大学动物科学学院 马属动物研究中心 农业农村部马属动物遗传育种与繁殖科学观测实验站 内蒙古自治区马属动物遗传育种与繁殖重点实验室,呼和浩特 010018;2.北京军区红山军马场,赤峰 025377)

蒙古马是经过千年的自然和蒙古族先民选育,塑成具有抵抗严寒、耐粗饲、抗病能力强、骑乘速力佳、能持久长途跋涉等特有品性。作为草原上的使者,蒙古马一直承载着祖辈曾经的辉煌与精神。目前,蒙古马运动性能方面的研究,主要集中于分子生物学方面。杨丽华对蒙古马运动相关候选基因在运动前后的表达及蛋白质组进行了分子鉴定,吴苏日古嘎就蒙古马运动候选基因的表达及基因多态性进行了分析。对于马运动代谢组学方面的研究国内尚未见报道。代谢组学是以高通量检测和大数据深度分析为基础的系统生物学学科,与常规的某一项或多项指标的检测方法相比,能更全方位、敏锐的监测机体整体性的生命代谢活动的动态变化。对蒙古马运动代谢组学的研究,有助于深入了解其在运动过程中机体的生物学变化特征,为指导科学训练,有效发掘耐力运动的遗传潜能,保障竞赛中人、马的安全,助力蒙古马训育工作提供重要参考。

本研究应用核磁共振(NMR)技术,采集蒙古马两次耐力负荷(15、30 km)运动前后的血液样本,分析血浆代谢谱,结合单变量方差分析和多变量多维分析,鉴别耐力运动前后明显变化的血液小分子化合物,比较两次耐力负荷代谢物间的差异,发现潜在的标志性代谢物,以探索耐力负荷下蒙古马机体代谢通路,为我国耐力型运动马的训练及选育工作提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物

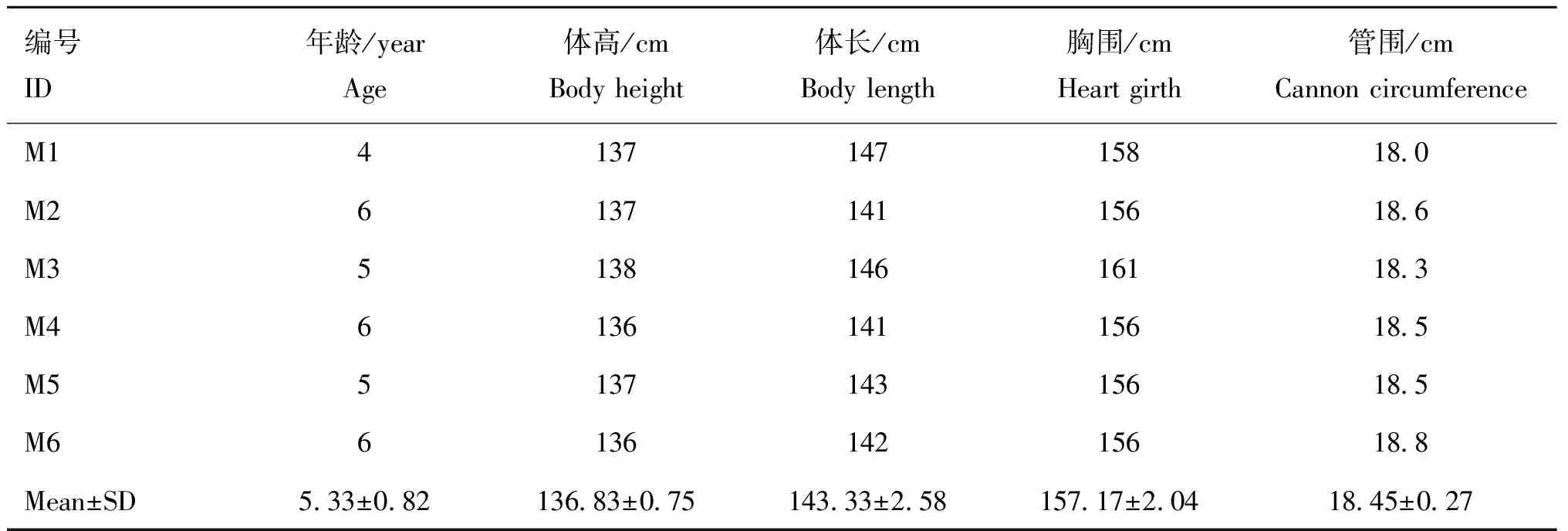

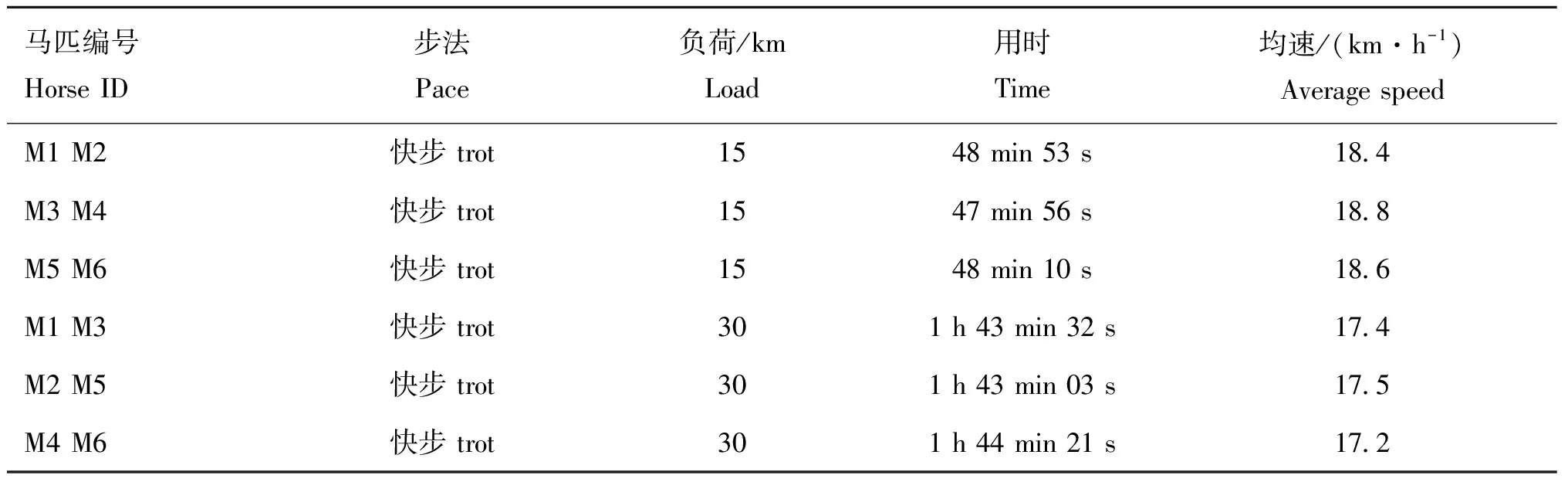

本研究在乌兰布统乡的红山军马场5 km专用比赛跑道完成。试验动物为5岁左右的蒙古马骟马6匹,体尺指标基本一致(表1)。6匹马15 和30 km负荷训练全程均以快步步法完成,用时控制在相近的范围内,确保均速一致,以排除体尺因素的影响(表2)。

表1 蒙古马的基本情况

表2 蒙古马耐力运动信息表

1.2 血样采集

对6匹蒙古马分别进行15 与30 km运动负荷训练,每匹马每次采集其运动前晨血液样本20 mL,运动后再采集血液样本20 mL,共计24个血液样本,用肝素钠抗凝,5 000 r·min低速离心3 min,用移液枪迅速分离出1.5 mL血浆放到冻存管中,立刻投入液氮保存,再转入-80 ℃冰箱,用于H-NMR代谢组检测。

1.3 核磁检测样品处理

核磁待检样本制备:将6个血浆样本解冻,分别快速涡旋30 s,吸取混匀的血浆萃取上清液800 μL于超滤膜中,13 000 r·min、4 ℃离心30 min,再重复1次,离心15 min;分别各吸取滤液450 μL到离心管,再加入50 μL ACDSS试剂,10 s涡旋使ACDSS试剂与滤液混匀;将混匀的混合滤液,4 ℃ 13 000 r·min离心2 min,分别吸取上清液480 μL到核磁管中,标记编号,用于采集核磁共振图谱。

1.4 1H-NMR图谱采集

样品进行H-NMR 扫描。质谱仪氢质子共振频率600.13 MHz,检测温度298 K,脉冲序列Noesygppr1D,采样参数:DSS为内标(标准DSS峰的50%高峰宽≤1.2 Hz,11%高峰宽≤15 Hz,5%高峰宽≤30 Hz),脉冲序列中等待1 s、混合0.1 s,施加50 Hz低功率强度进行水峰连续波抑制,8 kHz谱宽,0.15 s混合,驰豫延迟1 s,采样点数32 k,65 536频率域宽(frequency domain size),时间域宽(time domain size)32 678,FID 64次累加,进行一维NMR谱相位调整,傅立叶变换,基线校正。所有样本的H-NMR谱都在同一谱仪上获得。

1.5 数据处理

将NMR自由衰减感应(FID)信号导入软件Chenomx NMR suit 8.0(edmonton,Canada)中,自动进行谱线校准。用0.0 ppm DSS-d6峰为谱图化学位移的基准,进行谱图峰形调整。以DSS-d6的谱峰面积和浓度为标准,通过软件数据库对样本核磁谱图的检测信号一一比对解析。采用目标分析法,将分析确认的代谢化合物的类别和浓度数值数据,经过R语言pls包、ggplot2包进行质量归一化、标准化处理,再进行有监督偏最小二乘判别分析(PLS-DA)模式识别及可视化作图,以分析观察组间代谢模式是否有差异,分析结果以得分图(score plot)的形式表示。以判定模型提取的VIP值(变量重要性投影值)作为对区分分组差异有贡献的目标代谢物,将VIP>1的代谢物作为感兴趣的代谢物,同时使用SPSS20.0软件(IBM-SPSS公司,芝加哥,美国)进行组间代谢物的One-way ANOVA差异性检验。

2 结 果

2.1 蒙古马不同运动负荷水平的血浆代谢物归属

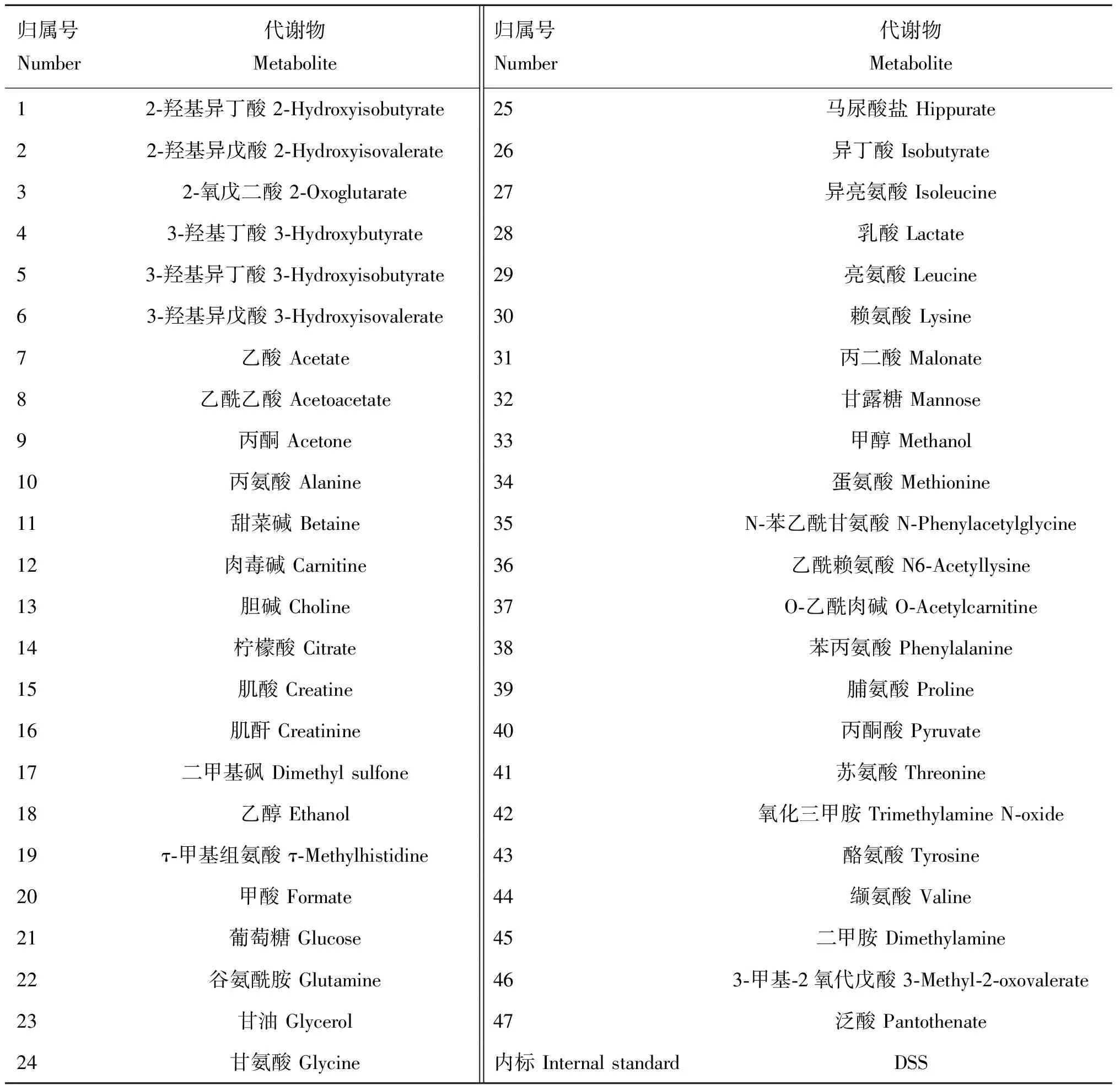

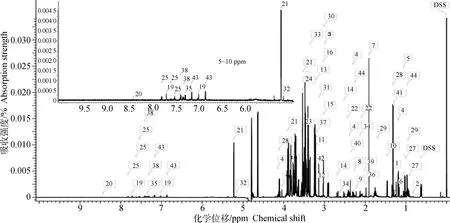

利用加拿大Chenomx公司商用代谢组数据库,对6匹蒙古马两次运动前后血浆NMR图谱中的代谢物类别及浓度进行归属,共归属出47种代谢物,如图1和表3所示。其中,对蒙古马经过15 km运动负荷前后的血浆代谢物进行分析,共鉴定出21种差异代谢物(表4);对蒙古马经过30 km运动负荷前后的血浆代谢物进行分析,共鉴定出10种差异代谢物(表5)。对蒙古马经过15 和30 km运动负荷后的血浆代谢物进行分析,共鉴定出18种差异代谢物(表6)。蒙古马在两次运动负荷前后的差异代谢物类别上存在明显不同,说明在两次运动负荷期间蒙古马代谢存在明显差异。

表3 蒙古马血浆代谢物归属信息

图1 蒙古马15和30 km运动前后血浆代谢物归属图谱

2.2 蒙古马不同耐力运动水平的血浆PLS-DA模式识别与差异标志代谢物

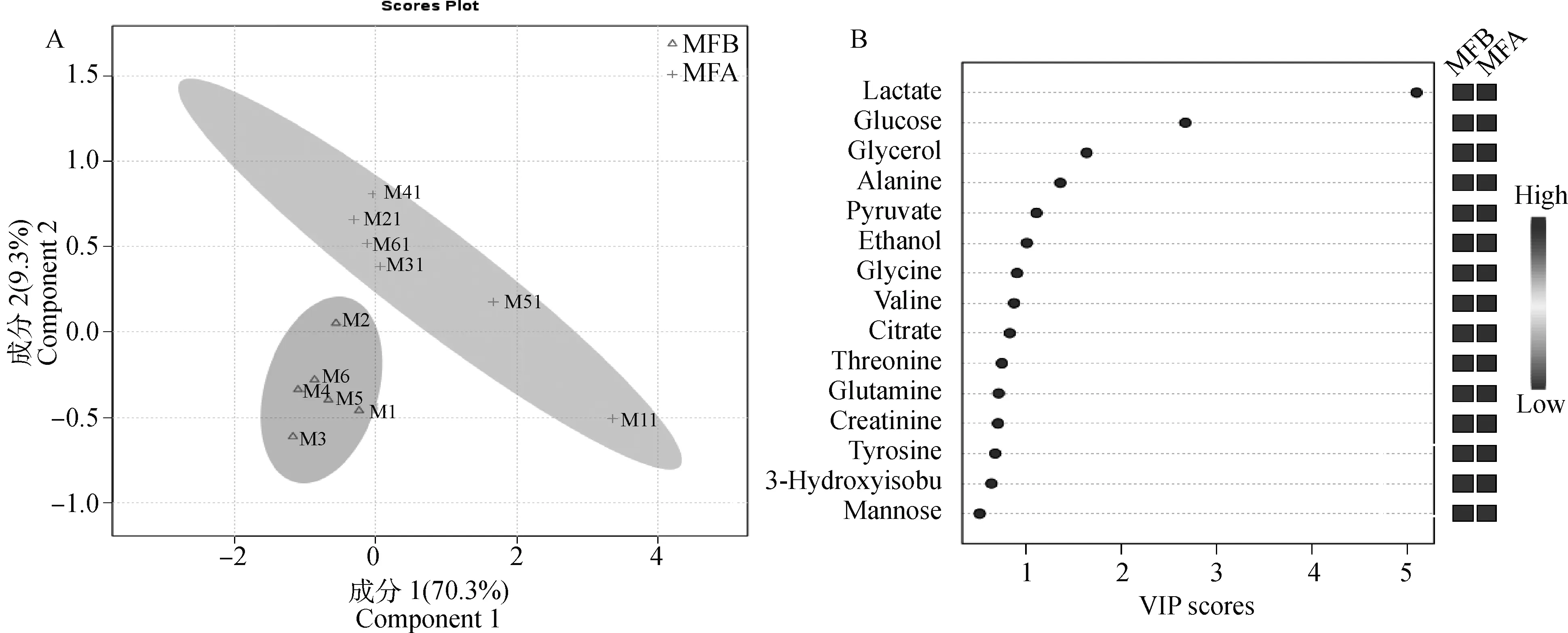

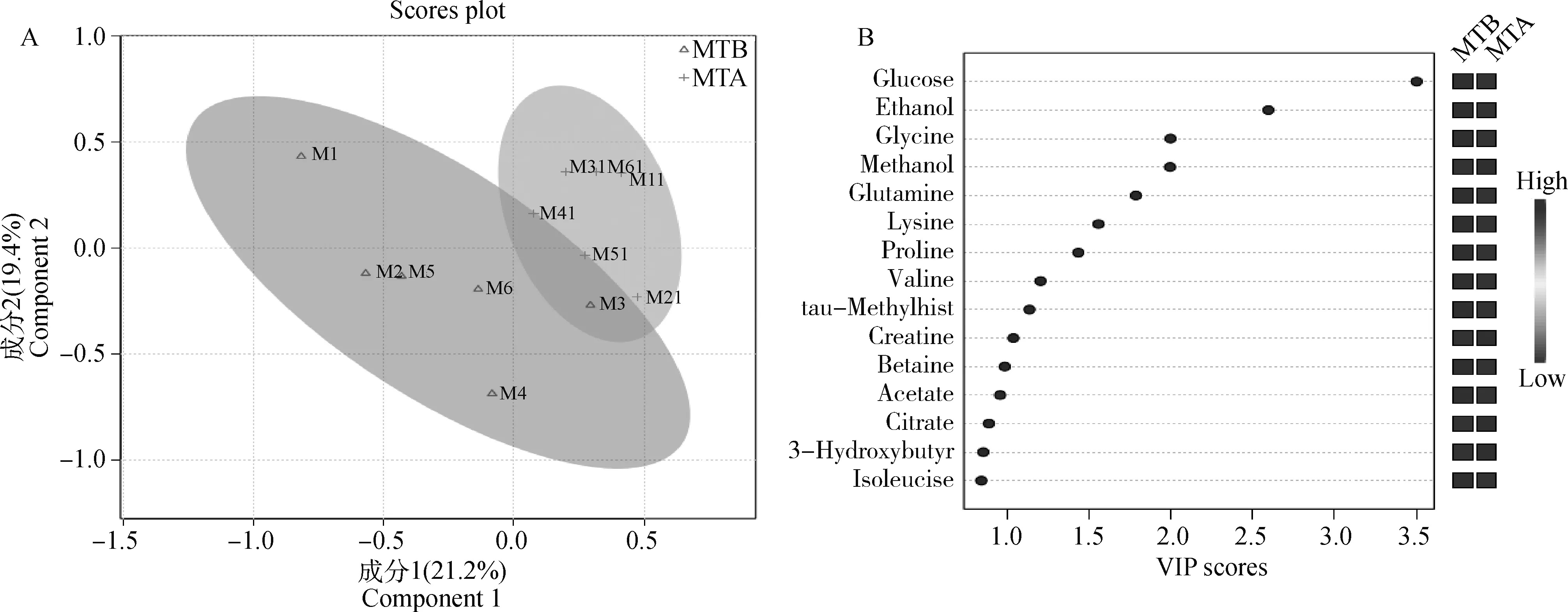

对蒙古马15 和30 km耐力运动前后血浆样本H-NMR数据进行模式识别分析,获得有监督的偏最小二乘判别(PLS-DA)得分,见图2、图3与图4。PLS-DA模式分析结果显示,15 和30 km耐力运动前后的样本能很好地区分开,说明两次耐力运动训练对蒙古马机体的代谢模式均造成了明显的影响。对PLS-DA模型进行有效性检验,发现蒙古马15 km运动前后血浆代谢物的Q2=0.722 2,30 km运动前后血浆代谢物的Q2=0.760 6,15 和30 km运动后血浆代谢物的Q2=0.731 4,通常Q2>0.4认为可信度较高,说明本研究模型的结果是可信的,且发现蒙古马两次运动前、后的血浆代谢物均有明显的差异。

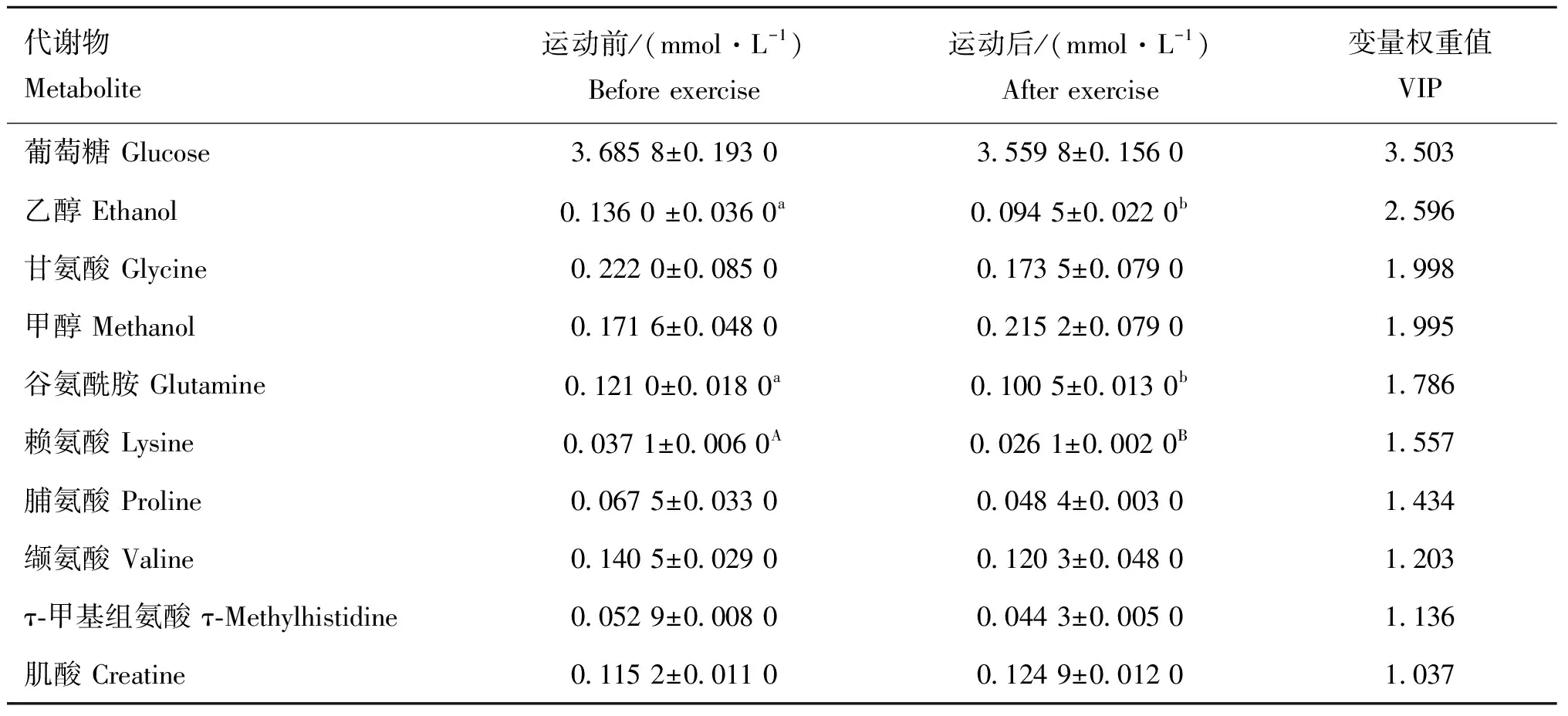

通常选取VIP>1的差异代谢物作为判别样本组间差异有较大影响的潜在标志代谢物。从图2B和表4可以看出,乳酸、葡萄糖、甘油、丙氨酸、丙酮酸、乙醇对区分蒙古马15 km运动前后血浆代谢差异有较大作用。从图3B和表5可以看出,葡萄糖、乙醇、甘氨酸、甲醇、谷氨酰胺、赖氨酸、脯氨酸、缬氨酸、τ-甲基组氨酸、肌酸对区分蒙古马30 km运动前后血浆代谢差异有较大作用。从图4B和表6可以看出,乳酸、乙酸、甲醇、丙氨酸、二甲基砜、柠檬酸、丙酮酸对区分蒙古马15与30 km耐力运动训练后血浆代谢差异有较大作用。

A.血浆PLS-DA得分图;B.血浆代谢物VIP图。MFB.运动前;MFA.运动后。不同颜色表示相应分组样本的总体95%置信区间范围。下同

A.血浆PLS-DA得分图;B.血浆代谢物VIP图

A.血浆PLS-DA得分图;B.血浆代谢物VIP图

2.3 蒙古马两次运动前后血浆代谢物差异性比较分析

对两次负荷运动前后的代谢组数据进行单因素方差分析,鉴别出其他具有潜在差异性的代谢物,以便能够更全面地阐释耐力运动对马匹机体代谢造成的影响。从表4可以看出,蒙古马经过15 km耐力运动后,血浆中亮氨酸、酪氨酸、异丁酸、缬氨酸、乙酰乙酸、3-羟基异丁酸、O-乙酰肉碱、2-羟基异丁酸、苯丙氨酸极显著升高(<0.01),甘露糖显著下降,苏氨酸、蛋氨酸、肌酐、甘油、3-甲基-2-氧代戊酸、3-羟基异戊酸显著升高(<0.05)。从表5可以看出,蒙古马经过30 km耐力运动后,血浆中乙醇、谷氨酰胺显著的下降(<0.05),赖氨酸极显著下降(<0.01)。从表6可以看出,对15 km与30 km运动后进行比较,蒙古马血浆中甲醇、3-羟基异戊酸、二甲基砜、N-苯乙酰甘氨酸极显著升高(<0.01),异丁酸、丙二酸、丙酮、2-羟基异戊酸、2-羟基异丁酸极显著下降(<0.01),马尿酸盐显著升高(<0.05),泛酸、甜菜碱、赖氨酸显著下降(<0.05)。

表4 蒙古马15 km运动前后血浆差异代谢标志物

表5 蒙古马30 km运动前后血浆差异代谢标志物

表6 蒙古马15 与30 km运动后血浆差异代谢标志物

3 讨 论

通常对运动训练负荷的监控,常采用生化测试指标、酶类或生理指数等辅助指标。代谢组学质谱技术(NMR、LC、GC、MS等)与常规监测系统相比,能更迅捷、精锐、整体性地描绘出机体生命代谢活动模式的实时变化,质子核磁共振技术手段能够量化全部小分子化合物,能全面性的检测机体对内外部刺激的波动反应。在马运动科学技术中具明显的技术优势和实际应用前景。本研究基于NMR代谢组学检测发现,蒙古马经过15 km运动负荷前后共鉴定出21种差异代谢物,经过30 km运动负荷前后共鉴定出10种差异代谢物。蒙古马在两次运动负荷前后的差异代谢物类别上存在明显不同,说明在两次运动负荷期间蒙古马代谢存在明显差异。

3.1 蒙古马无氧供能系统代谢

无氧代谢是剧烈运动时氧供应不足,机体通过三磷酸腺苷-磷酸肌酸(ATP-CP)系统及糖酵解途径迅速供给能量的代谢过程。肌酸池由肌酸、磷酸肌酸构成,ATP合成中脱水或脱磷酸最终以肌酐形式排出,通常是运动员速度、力量素质的评定指标,大量运动引起尿液、血清肌酐升高,反映了骨骼肌细胞磷酸源释放及代谢循环加强。机体内主要的糖为葡萄糖和糖原。短时间低强度运动后,糖原持续分解及糖异生增强,使血糖升高,但长时间持续剧烈运动使体内糖原消耗殆尽,肌肉摄取血糖增加,使血糖下降。丙酮酸、柠檬酸是机体糖、脂、氨基酸进行三羧酸循环(TAC)代谢或相互转换的中间产物。丙酮酸参与清除过氧化氢,在机体持续缺氧时,线粒体氧化速率下降,丙酮酸大量累积,而经糖酵解途径还原生成乳酸供能,血乳酸值被用作无氧代谢能力的评价指标。研究显示,短时间大强度训练和中长跑、马拉松比赛后血糖水平均下降,乳酸、丙酮酸值均升高,力竭运动后尿液柠檬酸呈下降趋势。

本研究发现,15 km负荷后蒙古马血浆中肌酐显著升高,葡萄糖、乳酸、丙酮酸升高,30 km负荷后蒙古马血浆中肌酸升高,葡萄糖下降,30 km较15 km负荷后血浆中丙酮酸极显著升高,柠檬酸、乳酸下降,与曾亚琦等对伊犁马耐力性能研究中的结果相似。肌酐、肌酸的变化说明两次耐力负荷中,蒙古马骨骼肌中的磷酸肌酸均被大量消耗,且30 km负荷期间肌酸重新合成在增强。15 km负荷期间葡萄糖、乳酸、丙酮酸表现出升高的趋势,说明机体糖酵解系统供能加强。30 km较15 km负荷后丙酮酸升高,柠檬酸、乳酸下降则表明30 km负荷期间蒙古马有氧代谢过程供能在加强。两次负荷期间糖原均被大量消耗,提示30 km以上的中长距离耐力运动训练,可能会造成蒙古马机体磷酸源及糖代谢能量物质被大量消耗,诱发训练后疲劳。在长时间的耐力运动后,适当补充糖类和有助于有氧代谢的物质,对缓解蒙古马机体疲劳,促进恢复会有很大帮助。

3.2 蒙古马有氧氧化系统代谢

有氧氧化代谢系统是糖、脂、氨基酸在氧元素的参与下分解代谢合成大量ATP,最终排出二氧化碳和水的物质代谢过程,是进行长时间耐力活动的主要供能系统。脂肪组织动员储存的三酰甘油参与能量供应的重要性,随运动持续时间延续而升高,随运动强度加强而下降。本研究中15 km负荷后蒙古马血浆甘油显著升高,异丁酸、乙酰乙酸、O-乙酰肉碱、2-羟基异丁酸极显著升高;30 km较15 km负荷后血浆中丙酮、异丁酸、2-羟基异丁酸极显著下降,N-苯乙酰甘氨酸极显著升高,泛酸、甜菜碱显著下降,这些标志物涉及脂肪分解,脂肪酸有氧代谢、酮体代谢、β-氧化,机体抗氧化、抗疲劳、自由基清除、磷脂合成、细胞修护、渗透压调节、免疫调节等,研究显示,混合氧运动后短链脂肪酸浓度明显升高,长时间耐力运动中血酮体增加将改变骨骼肌能量供需,由葡萄糖氧化逐渐过渡至以脂肪氧化供能为主,以节省血糖保持运动能力。中等强度长时间的运动比大强度短时间运动更易发生酮症。随运动强度的增加,骨骼肌O-乙酰肉碱含量增加,同时自由肉毒碱含量降低,血浆泛酸、甜菜碱浓度下降。补充泛酸、甜菜碱能降低运动性疲劳,增进耐力,提高运动成绩。本研究中代谢物变化表明两次耐力负荷期间脂肪代谢供能均增加。

本研究发现,15 km负荷期间蒙古马脂肪酸酮体代谢明显增强,显示葡萄糖存量不能满足需求,而30 km负荷期间脂肪酸酮体代谢下降,有氧氧化供能增加,机体的氧化应激均升高,但30 km负荷造成机体免疫压力增高。提示短距离耐力赛时,脂肪酸有氧代谢、酮体代谢均参与蒙古马机体能量供应,酮体代谢对维持机体运动能量的需要至关重要,运动结束可能会出现酮症。30 km以上的中长耐力赛,脂肪酸主要以有氧代谢方式供应蒙古马机体能量需求。赛程初始阶段,酮体代谢是能量供应模式转换的过渡阶段,随赛程持续蒙古马机体逐步适应,脂肪酸有氧代谢能量供给平衡建立,酮体代谢减弱,但异丁酸下降,可能预示机体氧含量逐渐下降,处于一定程度的缺氧状态。运动后补充O-乙酰肉碱、泛酸、甜菜碱等能促进脂肪酸代谢、抗氧化、免疫调节的物质,或许有助于蒙古马机体稳态的快速调整,避免代谢性伤病发生。此外,关于2-羟基异丁酸、N-苯乙酰甘氨酸对运动能力影响的研究目前尚少,其作用机理有待进一步深入研究。

3.3 蒙古马氨基酸代谢

参与马匹机体生命活动的氨基酸约21种,其中必需氨基酸有:组氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、精氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸、色氨酸、缬氨酸、亮氨酸10种,且第1限制性氨基酸为赖氨酸。本研究中15 km负荷后蒙古马血浆中缬氨酸、丙氨酸、酪氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、3-羟基异丁酸极显著升高,苏氨酸、蛋氨酸、3-甲基-2-氧代戊酸、3-羟基异戊酸显著升高,甘露糖显著下降;30 km负荷后蒙古马血浆中缬氨酸、甘氨酸、τ-甲基组氨酸、脯氨酸下降,赖氨酸极显著下降,谷氨酰胺显著下降;30 km较15 km负荷后血浆丙氨酸下降,丙二酸显著升高,3-羟基异戊酸、二甲基砜、赖氨酸极显著升高,2-羟基异戊酸极显著下降,与Luck等研究结果相似。这些氨基酸及其代谢衍生物,涉及糖、脂、氨基酸能量代谢、糖异生、丙氨酸-葡萄糖循环,参与机体糖原、磷脂、体蛋白、非必需氨基酸、含氮物质合成,细胞保护,自由基、活性氧簇清除,抗氧化应激,炎症因子、免疫力、血氨、血乳酸、神经体液调节,脂肪酸氧化、机体发育、组织修复、骨骼肌合成分解,防止组织缺氧,疲劳抵抗密切相关。研究显示,混合氧运动训练后尿液甘氨酸水平升高,是人体脂肪组织代谢供能比例上升的标志。长时间耐力运动中,血液中芳香族氨基酸水平升高,谷氨酰胺、丙氨酸、支链氨基酸(BCAA)、谷氨酸水平显著下降,但耐力训练初期,肌肉中丙氨酸合成增加,血液中浓度升高。蛋白质合成调节因子的3-羟基异戊酸(HMB),能降低肌肉损伤。骨骼肌收缩蛋白分解产物τ-甲基组氨酸(3-MH)。高强度大负荷训练后恢复期尿液3-MH排出量先下降再上升,骨骼肌蛋白分解具有延缓性,但骨骼肌运动性损伤,尿液3-MH排出会持续增加。运动训练中,肝组织蛋白为主的非收缩蛋白分解会增加,而肌肉组织蛋白分解是降低的。运动后恢复期,则以骨骼肌蛋白分解为主,这是引起训练后延缓性肌肉损伤的原因之一。临床和运动训练中血浆谷氨酰胺、3-MH、酪氨酸、脯氨酸羟基化修饰生成的羟脯氨酸常作为监测机体骨骼肌分解代谢和过度训练监控的重要标志代谢物。此外,在比赛前及运动中,马拉松、越野滑雪运动员补充BCAA,可明显提升选手的成绩,降低其心理疲劳度,且补充酪氨酸能有效降低运动后血浆乳酸和氨水平,缓解疲劳。本研究中,15 km运动后氨基酸水平趋于升高,而30 km运动后氨基酸水平趋于下降,随负荷增加蒙古马机体氨基酸代谢参与供能,由丙氨酸-葡萄糖及糖异生途径向脂肪酸氧化供能转变。氨基酸消耗大增,尤其BCAA随负荷增加被大量消耗,随之机体氧化应激、免疫压力不断升高。3-羟基异戊酸、τ-甲基组氨酸的变化,预示机体蛋白分解有增加的趋势,30 km负荷更显著刺激了蒙古马肌蛋白分解合成的频率,可能会引起运动后肌肉组织损伤。提示耐力性运动期间,随负荷持续增加蒙古马机体氧化应激及免疫压力相应升高,机体可能会出现运动性疲劳和免疫力下降,肌肉等软组织急剧分解的趋势会上升,出现伤病的可能性升高。恢复期补充适当的BCAA、谷氨酰胺及一些必需氨基酸有助于蒙古马机体快速恢复,对缓解运动性肌损伤至关重要。

3.4 蒙古马肠道菌群活动

马是具有发达盲肠消化系统的单胃食草动物。其盲肠功能相似于反刍动物瘤胃。定植于盲肠内的微生物区系参与着马肠道饲草料的消化、吸收及合成代谢,故消化道中盲肠区系菌群正常代谢活动,对保持马属动物自身健康状态至关重要。肠道菌群处于厌氧环境时,由肠道厌氧菌代谢丙酮酸生成甲酸、乙酸、乙醇。肠道甲烷菌生成的甲烷可被代谢为甲醇,厌氧条件下甲醇亦可被甲烷菌用来合成甲烷。马及其它草食动物生命活动代谢副产物马尿酸盐会随尿液排出。马尿酸盐是苯甲酸在肝细胞Mg2+CoA、ATP的共同作用下,通过肽键结合甘氨酸生成的代谢物,脱去甘氨酸可再生成苯甲酸。马尿酸盐与肠道微生物代谢密切相关,在能源极其匮乏的状态时,马尿酸能抑制骨骼肌利用葡萄糖,促使能源物质优先供应给大脑、神经等最重要的生命活动中,激发机体保护性抑制。

本研究中15 km负荷后蒙古马血浆中乙醇下降,30 km负荷后蒙古马血浆中乙醇显著下降,30 km较15 km负荷后血浆中甲醇极显著升高,乙酸下降,马尿酸盐显著升高,甲醇下降,表明两次负荷期间蒙古马肠道微生物活动受到抑制。随负荷的增加机体葡萄糖消耗加剧,甲醇升高预示肠道甲烷产出增加,肠道严格厌氧的甲烷菌活动更加活跃,机体缺氧的程度在加深。提示耐力运动期间,蒙古马肠道微生物活动处于抑制状态。随耐力负荷增加运动后机体能源物质消耗加剧,缺氧状态加重,可能会引发肠道胀气类疾病。运动后补充适当能源类、肠道菌群调节的物质,同时采取缓解机体缺氧状态的措施,会有助于蒙古马耐力赛后机体稳态的恢复。

4 结 论

在蒙古马15 和30 km两次运动前后血浆代谢物中共发现47种差异代谢物,且两次运动前后的差异代谢物类别存在明显不同,表明蒙古马在两次运动中的代谢存在明显差异。蒙古马15 km耐力运动的供能方式以糖酵解的无氧代谢为主,兼脂肪酸有氧和酮体代谢,而30 km耐力运动的供能方式则以脂肪酸的有氧代谢为主,酮体代谢是能量供应模式转换的过渡性阶段。