文武双全

李易

江西境内不少山寨曾被作为藏书之所或读书之地,是为书香型山寨。在调查六座书香型山寨的基础上,梳理相关文献,对这些山寨的“武略”和“文气”进行了介绍,旨在反映它们的防御原理和文化功用,揭晓它们与地方名人之间的故事,由此得出一些认识和结论。

山寨是一种建于山地的武备工事,带有浓厚的民间聚落色彩,在中国分布广泛,江西省便是山寨的“聚居地”之一。调查发现,江西不少山寨曾沾染了“文气”,有的成了收藏图籍的库房,有的成了育栽桃李的书院,有的成了修身养性的雅舍,这一定程度上反映了江西“文章节义之邦”的特性。这些“文武双全”的山寨可称之为书香型山寨,抚州南丰的龙当寨、良筹寨,赣州宁都的赤面寨、圆石寨、佛寨,赣州寻乌的蓝瑢寨便是其中的典型,下面对它们进行讨论。

溪绕丹崖,寨纳群书:龙当寨

龙当寨,(南丰)县南七十里,万峰矗立,一水穿绕,石壁十仞,磴道盘纡,石壁中凹处即接梯而上,昔赵师宾曾藏书于此。

——同治《南丰县志·山川》

龙当寨位于南丰县紫霄镇上古村委会东南约2公里处,所在地有大片邻水邻溪的丹霞峰丛、峰林。龙当寨坐落的山峰悬崖环绕,仅西北面坡度较缓。修寨者在该面开凿了石阶,并在半山腰砌筑了一道长约10米,高约2米且中间开门的横墙。毫无疑问,在坡度稍缓的西北面凿阶是为了方便民众登顶避难,在该面修筑寨墙则是为了抵御外敌。值得一提的是,西北面山麓的岩体存在内凹部分,而这一部分没有石阶,只能通过楼梯、绳索攀爬。可想而知,外敌攻打龙当寨将面临两大困难,其一,山体难以攀登;其二,兵力在山下无法施展,因为山下是狭窄的溪谷。康熙《南丰县志》卷三《境内山川》的记载佐证了龙当寨的难攻:“康熙十五年丙辰十月,利国兴等困围六十余日,技穷力竭,(山寨)得免。”

在龙当寨藏书的赵师宾是南丰明末清初著名的学者,康熙《南丰县志·卷八·乡贤实录》称:“藏(书)数万卷于群玉楼,啸咏其中,诵读达曙,每午夜高楼中孤灯荧荧,远近望见,指曰:此赵氏读书灯也!”赵师宾为何会在山寨藏书呢?据康熙《南丰县志·卷三·境内山川》所言是为了躲避战火,只是藏书环境不是太好:“虽可避秦火,然不免虫伤也。”赵师宾身处非常时期,仍然不愿丢弃书籍,而要把它们远途搬运到难以攀爬的山寨,可谓爱书如命。

危崖筑垒,秘洞藏籍:良筹寨

良筹寨在正观寺前,高二十余仞,阔数里,池泉竹木蓊郁深邃,中有蠃岩,藏书之所。

——康熙《南丰县志·卷三·境内山川》

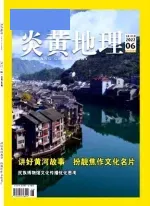

良筹寨位于南丰县市山镇新建村东南约1.8公里处的丹霞山峰。山体四面临崖,西南面坡度较缓并建有一道拐折式寨墙(如图1)。这道寨墙残高4—6米,长约20米,由中间的门楼和两侧的延伸墙体组成。左侧墙、门楼构成一个面朝入寨道路的夹角,且均开辟多个射击口,这有利于形成交叉火力压制外敌。此外,寨北部有一个表现为内、外两层台地的秘密山洞,内层台地建有土屋,开凿有水沟,外层台地东侧有一方形水池(如图1)。天气潮湿时,洞穴内壁的水流可以顺着水沟、斜坡到达水池。

该寨既有精心构筑的工事,又有位置隐秘的山洞,难怪它自命“良筹”。然而就是这样一座武备据点,在清朝时居然化身书室,以文雅之名流传一方。万历、康熙《南丰县志》的记载反映了此种转变。

良筹寨,县西北三十里,四都正觉寺前,高二十余仞,阔数里,有池泉。

良筹寨……池泉竹木蓊郁深邃,中有蠃岩,藏书之所。

那么,是何人在山寨陶冶情操呢?清代《程山年谱》、民国《南丰县志》揭晓了谜底——南丰名儒谢文洊,下面是两则相关材料。

(康熙)五年,五十有一岁,(谢文洊)馆良筹山螺岩。春正月,书教子孙家法,云以明经立品为本,以读史达才为用……六年丁未,五十有二岁,馆螺岩。定《程山十则》刊行……

在四都者,曰正观寺。县北四十里,良筹寨下,唐开元三年建。谢文洊仲春自良筹寨下正观寺,历南源诸静室。诗曰:孤怀郁积阴,乐此风日好。相呼下山城,崖岫足幽讨。桃李散村落,溪桥通曲道。放歌步迟迟,随意籍芳草。古刹有幽兰,随往餐香饱。尘俗颇不闻,茅茨自清扫。境僻松竹深,山僧貌苍老。回首良筹颠,鸡犬云中杳。跻胜看少年,蹇缓惭衰早。适愿复何需,披襟方浩浩。

由此可见,谢文洊不仅会在寨内的蠃岩著书立说,而且还会邀请友人在山寨周边赏玩,所谓“相呼下山城,崖岫足幽讨”是也。

“蠃岩”为何物,值得探讨。同治《南丰县志·卷四·山川》称:“有岩如蠃形,因名蠃岩。”对于“蠃”,《国语韦氏解·卷十九·吴语》称:“蚌蛤之属。”该字又常被写成“螺”。“岩”则是“巖”的简化字,《增修互注礼部韵略》称“石窟曰巖”;《说文解字注》称:“巖,厓也……厂部曰,厓者,山边也。厓亦謂之巖。故厂下云,山石之厓巖,人可居也……”“蠃岩”可以藏书,说明必为洞穴,“蠃”为蚌蛤,则“蠃岩”为蚌壳、蛤蜊形的洞穴。实地考察表明,良筹寨内确有一洞穴,且洞内有土屋遗迹,当置身洞穴的尽头向洞口外观望,恰如置身于蚌壳内。南丰学者顾建华则认为,蠃岩指的是呈螺形盘旋而上的山体。不管采用何种解释,蠃岩都是良筹山寨的一部分。

丹崖一线,诸贤毕至:赤面寨

翠微峰,在金精山前,色如丹霞,故又名赤面寨。高百余丈,壁立如长剑,倚空中通一线,凿磴而上,横列石板,暗开瓮口仅容一人,真天险也。魏“徵君”兆凤搆亭馆,率其子隐此上,有易堂,诸子讲学处。

——《宁都直隶州志·卷五·州山》

赤面寨建于寧都县城西北2.5公里处的翠微峰主峰。该峰是典型的丹霞绝壁,有一道自顶而下的裂隙,古人在裂隙中开凿踏窝、架设石板后,这道裂隙遂成为登顶道路。

明亡清兴之际,魏际瑞、魏禧、魏礼、彭士望等九位学者带领家属们隐居在赤面寨,并完善了山寨的防御设施。对于赤面寨的防御,彭士望《翠微峰易堂记》称:“最利守,自上击下,石卵大,转激腾跃,势莫可当。擂木石,具斧凿,山尽为礮(砲)。掷稚尾炬,塞径口,立焦灼。孔出,伏暗桥侧,挺斧交下……鸣金众聚,静逸以待。闭重关垒塞,一弱女子可抗千劲卒。”魏禧《翠微峰记》称:“就使于瓮口彻其闸,三尺童子折荆而守之,虽万夫谁敢进者!”由此可见,该寨在一线天中安设了闸门,并准备了滚木、礌石、稚尾炬等武器。

此外,这些学者们在山顶建堂造屋,过起了高雅的生活,他们时而宴集鼓歌、谈古论今,时而诗酒吟哦、吹籥煮茗。有时在观点上有分歧,声色俱厉,吵得童仆无法入睡,但又总能迅速和好,胸中毫无芥蒂。由于他们常在易堂讲学论道,因此也被称作“易堂九子”。易堂声名远播后,还吸引了不少外来人士。对于易堂的文化功能,彭士望《翠微峰易堂记》叙说甚详。

盖自有易堂,凡所为优(嬉)笑怒骂,诵读讲贯,谋断吉凶……言行文章上及爻象,兵、农、礼、乐、学道、经世之务,罔不遍及。其于学,无常师,亦罕所卒业。易堂所至,大猾、武健、技术、任侠、博雅知名士、方外、石隐、词章、独行、理学、穷约、显达之人,亦罔不遍。或一过,或信宿、旬月。

值得一提的是,“易堂九子”中的魏际瑞、魏禧、魏礼又被誉为“宁都三魏”,是当时名震四方的文豪。他们在山寨读书讲学的行为得到了不少人的赞颂,以至于引起了一定程度的效仿,这点容后文再述。

险峰藏寺,佛火书声:圆石寨

(宋昌图)十九,偕季弟尚宾(宋光国)读书天马岩,未几,徙圆石寨,日握性理一篇,久之忽悟,谓圣贤可学,于是奉敬之一字,为圣学纲领,而专致力焉。

——《畏轩先生文集序》

圆石寨位于宁都赖村镇莲子村洋石小组北,赖村地区在清代属于雩(于)都。该寨建在丹霞地貌区的险山上,需要依靠石阶、木梯登寨,同治《雩都县志·卷二·山川》称:“石圆而峻,壁立千仞,緣石级而上,至寨腰有石门,以木为梯,由门入,石级数百,造其巅。”寨顶则有“田数顷,塘半亩,精舍一区”。

考察发现,圆石寨坐落的山冈在东边与一座小山冈相邻,两者间形成了宽约四米的斜坡状山沟。圆石寨山冈在靠近山沟的一面修建了一道十余米的寨墙,并设置了山门。毫无疑问,这是为了防止有人从坡沟登寨,木桥也很可能安装于此。如今,当地人在东、西两座山冈间修建了水泥桥梁,对古代山门进行了水泥硬化,并在圆石寨大修道路、庙宇,这极大地改变了山寨旧有的格局。此外如前所述,寨顶有精舍一间,它在同治《雩都县志·卷十二·寺观》里被称为庵。考察表明,圆石寨寨顶建有新、旧两座青云寺,前者在东,后者在西。

在圆石寨“日握性理一篇”的宋昌图是于都清中期的著名学者,他与仲弟宋华国、季弟宋光国被誉为“于都三宋”。宋昌图在圆石寨读书,想必是为了追求清净。从宋华国的自述来看,他们兄弟还曾在天马岩的古寺中读书:“余尝与族兄弟月潭、崵谷、桐山、畏轩(宋昌图)、二厓(宋光国)读书古寺,每夜坐,佛火荧荧,四无人声,惟闻钟声、磬声,与读书声相为答应。少时学业之进,大抵得力于静功也。”但宋昌图没多久就从天马岩转移到圆石寨——“未几,徙圆石寨”,这很可能是因为后者的环境更好。

此外,宋昌图的族兄弟宋昌琤亦曾在圆石寨流连忘返,并留下了诗篇《登圆石寨诗》:“我观香炉峰,生烟入天际。又见大佛头,片石耸赑 。何如此一拳,远分员峤势。松杉树陁林,苔草旋螺髻。岿然天地间,元气无终始。东接嵎夷光,西挽望舒辔。断岩云梯高,破壁风磴细。悬峭起石门,坡坨藏佛寺。登临出世界,肘腋若生翅。俯瞰野苍茫,仰瞩天开霁。愿与仙者游,尘坱何由至。”由此可见,圆石寨实为当时的一方净土。

佛寺书堂,同依一寨:佛寨

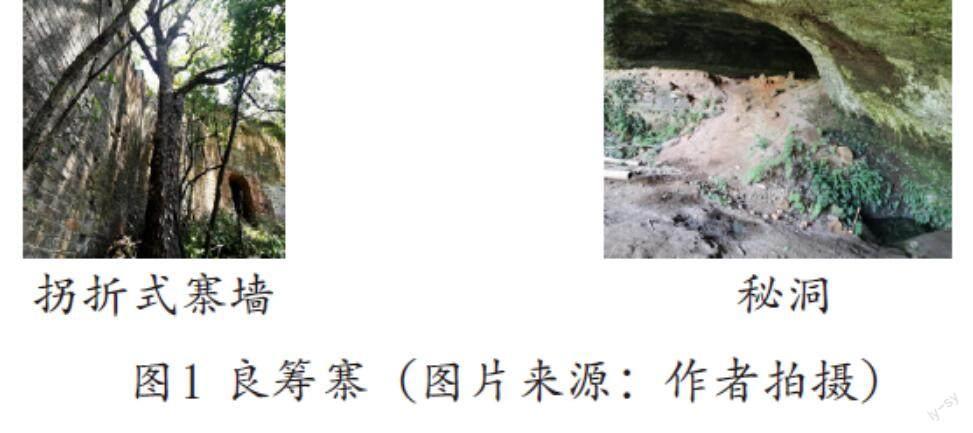

佛寨是坐落在宁都县石上镇莲塘村龟岭垴的一座山寨。龟岭垴是典型的丹霞险山,登寨道路为流水侵蚀形成的坡状沟谷,昔日的修寨者在沟谷中修建有石门(如图2),可谓据险扼要。过石门到达山腰后,还需经由曲折的泥路、石阶道才能到达山顶,部分路段较为凶险。这意味着,即使外敌攻破寨门,寨内人员仍然可以依托地利节节阻击。此外,寨内还发现宗教石窟以及多座土屋,山寨下方还有一座龟峰寺。

佛寨修建学堂的说法在宁都流传甚广,下面列出三份材料佐证。

第一份是宁都的文旅出版物《山水宁都》,该书称:“古时候,佛寨办有学馆,据说‘宁都三邱的邱珍、邱璧都在那里读过书。”

第二份为王名珠《千年书声,千年回荡——宁都古代重教兴学遐思》,是公众号“宁都文学”的推文。该文称:“清道光年间,为躲避战乱,石上镇莲塘村民邱传堂率村中30多户100多人登上佛寨,在避难之中建起了学堂,不耽误孩子们学习。正是由于邱传堂那一辈人对教育的高度重视,使邱家后代未因战乱而影响学业,致其后世人才迭出。几十年以后的光绪年间,其孙邱珍、邱璧两兄弟和同族邱和鸣同时中举,被当时称颂为‘宁都前有三魏,后有三邱。”需要交代的是,该作者是宁都居民。

第三份为晓泉(笔名)《知青往事:照鱼、捕狐、钓龟》,是公众号“知青情缘”的推文。该文称:“清末民国初,宁都私塾学院蒙馆盛行。莲塘有青年才俊邱璧、邱珍、邱和鸣,合称‘宁都三邱(仿清代‘宁都三魏)。才俊们在佛寨利用天然屋顶盖起了房舍,开山塘,植茶树,种菜养鸡,办学馆……学生家长、周边士绅定期送米、油等食品上山。”值得一提的是,作者曾为下放到宁都石上公社莲塘大队瑶前排村的知青。

以上材料的撰述者均在宁都长期生活,他们的说法可视为一种别样的口碑材料。综合起来看,佛寨有可能是在晚清时期被邱氏家族建设成学堂,进而后来与“宁都三邱”相结缘。查诸《宁都教育志》,“宁都三邱”均生于清末,其中的邱珍、邱璧是佛寨所在的莲塘村人,而邱和鸣则是较远的梅江镇人。因此,邱珍、邱璧与佛寨的关系应当比邱和鸣更深,他俩可能在佛寨中接受了童蒙教育。

蓝寨启文,泽被后裔:蓝瑢寨

素兰满山,修竹成聚,古木揭天。前临江水,上下舟楫无不毕见,大块文章无逾于此。乃鸠工庀材,创立书院,为一族读书之地。

——光绪《长宁县志·艺文·蓝氏启文书院序》

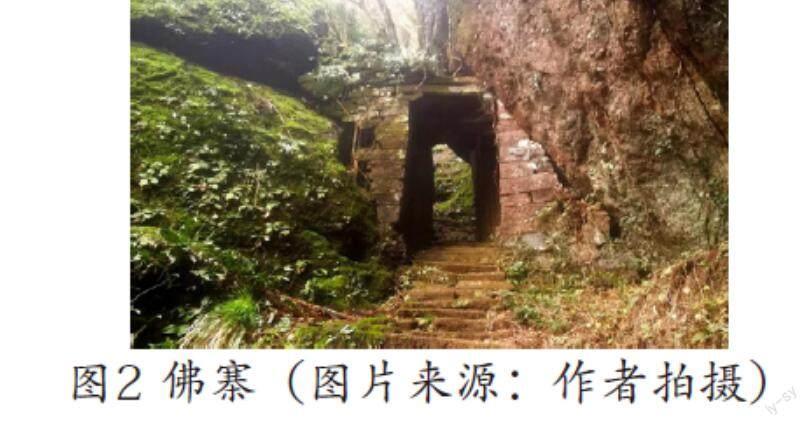

蓝瑢寨坐落在寻乌县澄江镇汶口村永华山,该山亦是丹霞地貌区的险山(如图3),古人对其如此描述:“依山傍水,石山耸起,悬崖绝壁,山径崎岖,拆若千层,始达于上。”根据寻乌学友王佳京、尹婷的调查,山冈南、北面坡度较缓,是登山道路所在,其他两面丹崖如削;寨墙建在坡度较缓的南、北坡,南墙残长约40米,北墙借用了大段岩壁,人工墙体不过数米。另据口碑材料,南墙门口曾挖有一条深堑,并设有吊桥。简言之,蓝瑢寨是一座仗着天险,大胆“偷工减料”,只防御薄弱地段的山寨。此外,南墙后方为启文书院基址,北墙前方为普莲寺。

考诸文献,该寨是当地蓝氏大族的“产业”,在太平天国运动时期成为蓝氏家族的庇护所。蓝氏家族的蓝瑢是效忠清朝的武将,他在戎马倥偬之余仍然关心家族子弟的教育,鉴于家族长期居住蓝瑢寨,以及该寨优美的自然环境,蓝瑢便组织人员在寨内修建了启文书院。吴双《蓝氏启文书院序》称。

近以多事之秋,嘉连乘间窃发胁从者众。乃新寨深堑,上觅平地,筑室结庐成若干所,以备用武也。步至山顶,坦然平地,宽阔有余,先大翁尝于此观星斗。四望无际,远山棋布,晴岚四围。侻则左右皆大石镜,石上清泉四出,绕山长流……乃鸠工庀材,创立书院……凿池养鱼,栽花种树,处处生机活泼……其武功如此,顾乃功成之后,偃武修文,特与其贤昆玉经营此院。

吴双在序文中也表达了对蓝氏子弟的期许:“上之则‘宁都三魏不以地限,次之亦足以博取青紫为宗族光。”他认为,蓝家子弟可以以“宁都三魏”为榜样,努力成为影响力不局限于宁都的人。由此可见,吴双在为蓝瑢寨启文书院撰写序言時,联想到了昔日翠微峰(赤面寨)隐居的“宁都三魏”,这足以证明“宁都三魏”及赤面寨的文化影响力。

综上可见,龙当寨、良筹寨、赤面寨、圆石寨、佛寨、蓝瑢寨均属丹霞地貌中的山寨,它们全部建于“富含”悬崖的险山上,并只在要害地段修建防御工事,进行“扼要”的防御,此所谓山寨之“武略”。这些山寨或成为藏书之所,或成为读书之地,此所谓山寨之“文气”。此外,还有三点值得注意。

其一,“宁都三魏”在翠微峰赤面寨讲学论道,产生了深远的文化影响。前文结合史料表明,寻乌蓝瑢寨启文书院以“宁都三魏”作为子弟的榜样。

其二,不少书香型山寨与寺庙联系紧密。如前所述,良筹寨位于正观寺上方,圆石寨则在寨内建庵,佛寨下方有龟峰寺,寨内有宗教石窟,蓝瑢寨则建有普莲寺。为何会出现此种现象?或由于两个原因:一,山寨坐落的山冈比较雄奇,视野开阔,对建寺的人而言,亦是风水宝地;二,修建山寨的一些乱世民众担心山寨被攻破,故而祈福于神祇。

其三,在这批书香型山寨中,良筹寨、佛寨是防御建筑保存较好,人文史事可考且风景旖旎的山寨,具有保护利用的价值,应引起地方的重视。

参考文献

[1]柏春,鲁琪光.南丰县志[M].刻本.南丰:[出版者不详],1871(清同治十年).

[2]郑釴,刘凝.南丰县志[M].刻本.南丰:[出版者不详],1683(清康熙二十二年).

[3]王玺,程三省.南丰县志[M].刻本.南丰:[出版者不详],1586(明万历十四年).

[4]赵惟仁,包发鸾.南丰县志[M].刻本.南丰:[出版者不详],1924(民国十三年).

[5]顾建华.探踪良筹山[J].文化南丰,2021(02):1-7.

[6]谢鸣谦.程山年谱[M].刻本.[出版地不详]:[出版者不详],1892(清光绪十八年).

[7]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[8]韦昭.宋本国语[M].北京:国家图书馆出版社,2017.

[9]郑祖琛,刘丙.宁都直隶州志[M].刻本.宁都:[出版者不详],1824(清道光四年).

[10]戴存仁,邱国坤.易堂九子散文选注[M].广州:花城出版社,2001.

[11]魏禧.魏叔子文集[M].胡守仁,姚品文,点校.北京:中华书局,2003.

[12]胡迎建.论清初江西三山学派[J].地方文化研究,2013(01):56-65.

[13]宋昌图.畏轩先生文集[ M].刻本.雩都:[出版地不详],1837(清道光十七年).

[14]颜寿芝,陈翔犀,王颖,等.雩都县志[M].刻本.雩都:[出版者不详],1874(清同治十三年).

[15]谢直云,陈育新,邓诗芳.山水宁都[M].南昌:江西人民出版社,2015.

[16]宁都县教育委员会编.宁都教育志[M].赣州:宁都县教育委员会,1999.

[17]沈镕经,黄光祥.长宁县志[M].刻本.长宁:[出版者不详],1876(清光绪二年).