申遗起源

1984年,侯仁之赴美国康奈尔大学进行学术交流,他了解到联合国总部下设的教科文组织,制定了一项“世界文化和自然保护公约”,旨在通过制定国际法规和加强合作,更有效地保护那些极为珍稀和脆弱的文化和自然遗产。该组织还依照公约定期公布“世界文化和自然遗产清单”。在他得知中国还未加入该组织后,在第二年全国政协开会之前,侯仁之联合古建筑保护专家郑孝燮等三位委员,共同草拟提出了“第663号提案”,呼吁中国政府加入“公约”。1985年中国终于以缔约国身份加入该组织,并在1987年开启了申报世界文化遗产之路,中轴线上的故宫祡禁城以及长城等共六项文物古迹被列入《世界遗产名录》。中华文明、中国的文物保护事业,以一个全新的姿态呈现在全世界人民面前。

侯老曾多次讲过,今天的北京城中轴线,是七百余年前刘秉忠设计大都城时就确定下来的,今天的后门桥就是起点。北京的中轴线是中国传统儒家文化、道家文化的结晶。诞生于两千年前的儒家经典《周礼·考工记》有“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市”的规定,元大都城就是依照此原则规划城市格局的。

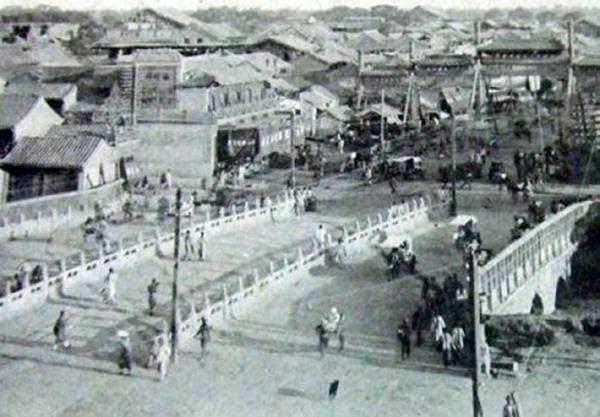

道家提倡“师法自然”以及“上善若水”等理念,北京城中軸线南北布局就是考虑到这些自然条件。中轴线南北纵向的建筑都是向南开门,北侧不开后窗。这样设计既抵御了冬季时凛冽的北风,又能享受南方正午的骄阳。另外,元大都皇城西北是什刹海,运河水依皇城北部向东南直奔杭州通向大海,而海外和南方的货物直接可漕运到大都什刹海码头,在这里形成了繁荣的“后市”。

1995年冬季,侯老已是84岁高龄的老人,为了寻找永定门外“南顶”的遗迹,老人翻越一米多高的铁道路基,跨越两条铁道线,在南顶村中向被他称为“老哥哥”“老姐姐”的六七十岁的老住户们了解历史状况,最终在村中一道院墙上,找到了刻有“育”字的半块石匾,并了解到南顶娘娘庙的两座牌楼是上世纪六七十年代拆除的。

回到北京大学家中,老人又在古籍《日下旧闻考》中查到,南顶碧霞元君庙“门外二坊,左曰广生、曰长养,右曰群育、曰藩滋”。随后侯老在《城市规划》发表了《从北京城市规划南北中轴线的延长看来自民间的“南顶”和“北顶”》,提出中轴线规划建设中要考虑到民众的传统信仰和情感取向。

如今,北京中轴线的保护工作进展迅猛。天坛坛墙亮了出来,景山寿皇殿完成修缮布展对社会开放,先农坛恢复了“一亩三分地”,金黄的谷穗又摇曳在皇家坛庙中……

本文节选自《侯仁之与北京中轴线》