百川入海——二十世纪海上书坛散论(下)

韩天衡

(三)碑帖兼融,别出机杼

清末民初的海上书家大多沿袭着碑派的时风,虽然在个人成就上体现出较强烈的碑体面目,但习书经历或起步于帖而后续于碑,或以碑立本补给于帖,如沈寐叟的以碑入帖,李瑞清的以帖法入碑,其实碑帖互济一直是不废的潜流。

到民国中期,碑帖之争的影响已逐渐消弭,书家们走出“碑学笼罩”,以完全开放的眼光审视碑帖的各自优劣,将两者相互融合、取长补短,“如春在花,如盐在水”,形成琢物无痕的全新游艺境界。

弘一法师于古今中外诸艺兼通,是学界公认的通才和奇才。他早期沉淫于《张猛龙碑》等北碑,方笔刚猛,体势开张,锋芒毕露。中年回望二王,自言“拙书尔来意在晋书,无复六朝习气”,书风渐入冲淡朴野,温婉清拔。出家后受佛门熏陶,其书则渐归稚拙淡远,虽内里筋骨仍是魏碑的坚定拙朴,但笔墨则疏简空灵,恬静清远,境由心生,真所谓“不食人间烟火”者。

书法是修行,修行也变化着书法的意蕴气质。弘一法师的书法中有他对碑帖的辩证汲取,也融汇了他现代音乐、绘画、戏剧等多领域的美学修养,更印证了古人“书禅默证”的说法。法师圆寂前遗书的“悲欣交集”将笔墨写出了点化空灵、宠辱皆忘的自在,是书法的杰作,也是可以无限感悟的人生况味。

沙孟海于文史、考古、书法、篆刻等均深有研究。他的书、印多受吴昌硕影响,书风从早年但求平正的尚韵,到晚年务追险绝的尚势,撷意态挥洒的帖学和雄浑朴拙的碑派之长,通过对碑帖的熔炼,成就了他力能扛鼎、雄浑刚健、气势磅礴的自我风貌,所作擘窠大字更是墨气弥漫,独步天下。

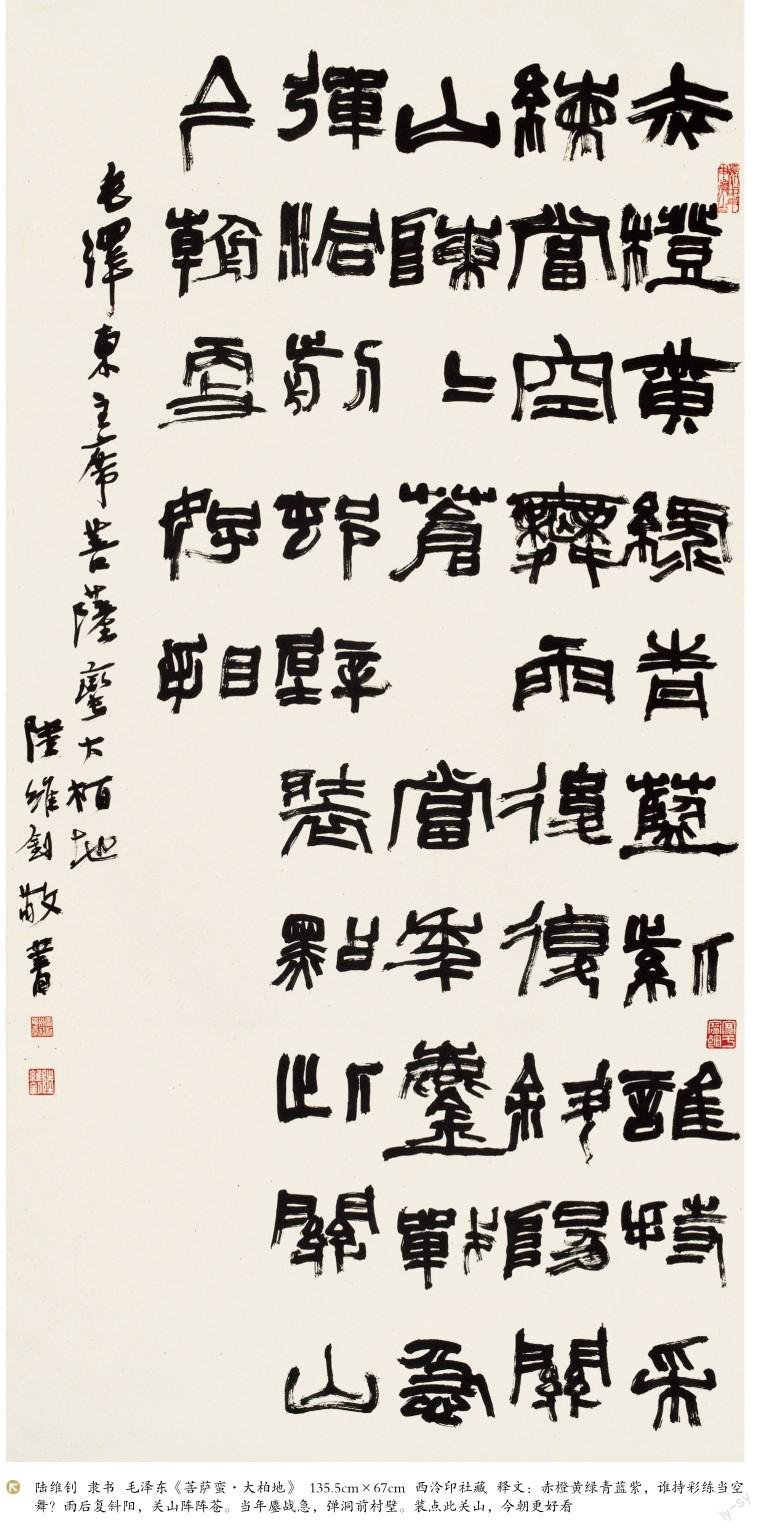

陆维钊是学问精深的学者,也是一位艺能全面而又个性独具的书法大师。他早年崇碑,得力于《三阙》《石门铭》《天发神谶碑》《石门颂》,于赵之谦、沈寐叟用工亦勤。其众体兼擅,小则气清骨朗,凝练流动;大则气勢开张,苍劲雄浑,均造极则。他苦心孤诣创成亦篆亦隶、纵逸奇肆的“蜾扁”体,独步书坛。晚岁愈作愈奇,格调高迈。这也是他打破碑帖界限,在探索碑帖结合道路上的贡献。

他所说“书家之传于后者,类多人格高尚,学问深湛,文辞华美;非此者,其修养之不足,必不易于寿世”,至今仍发人深省。

朱复戡早慧,吴昌硕称其为“小畏友”。受海上前辈书家的影响,他的书法植根碑学。篆书是朱复戡一生研究和创作的重点,厚重硬朗,笔力扛鼎,有庄严肃穆的庙堂气,也具青铜纹饰的铸造感和装饰感。草书学二王,他认为“如逸少沉着雄健,子敬潇洒奔放,故若能合而兼之,何可胜蓝”。所以他的草书以碑意写二王,呈现出帖面碑骨的别致,笔力遒劲、雄强刚健,将晋人的闲逸散淡写得意气轩昂,有金刚般咄咄逼人的气势。

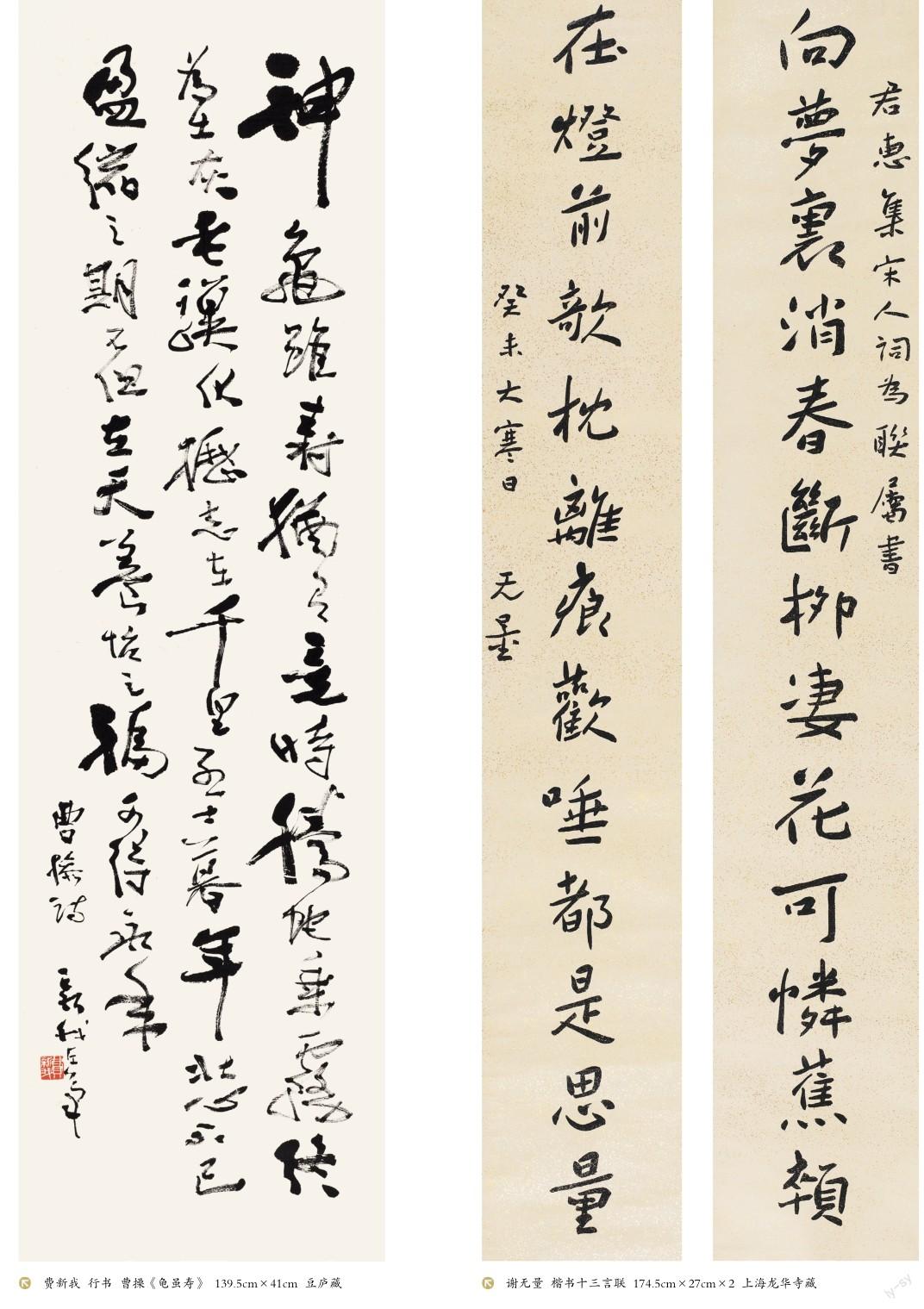

费新我因右臂风痺,改习左手执笔作书。中年后从晋唐入手,上溯汉魏,碑帖合璧。因为逆势行笔,书法形成了巧拙互用、拙茂巧稳、逆中有顺、似奇反正的独特风貌。尤其晚年下笔抑扬顿挫,枯润自然,运笔快而不滑,迟而不滞,书虽止而势犹未尽,具有下笔率意、畅达雄健的特点。费新我的艺术成就看似因残得奇,绝处逢生,实则是他坚强意志力和艺术创造力的结晶。

(四)发乎本心,佳趣天成

谢无量学贯中西,学识淹博,以书法为“余事”。沈尹默称:“无量书法,上溯魏晋之雅健,下启一代之雄风,笔力扛鼎,奇丽清新。”

谢氏书法结体听其自然,不受拘束,运笔天趣盎然。他的字被民间称作“孩儿体”,正是对他没有作家习气的赞叹。其实书法之奇境不难于谨严而难于烂漫,不难于成熟而难于生拙。谢无量下笔不事雕琢,在碑帖之间自如游走,点画间洋溢着冲和淡逸之气,似稚拙而精深。他的字无意邀宠,无法生法,除却出乎本心,背后犹多广博学养的支撑。胸中有元气,腹中有诗书,落笔自然成趣,此境界正是值得当今书家孜孜以求,然又往往是求之不得的。

叶恭绰素不以书家鸣世,而学博识敏,以鉴藏家的慧眼于李北海、赵松雪间探得消息,其书兼具雄峙飞扬的气度和遒逸俊朗的雅韵。他以文人及词家的本色写字,所书“天七人三”,开张、洞达、雄茂;他的小字大气势、大格局,字字相贯,大有京剧名角亮相时的神威造型和峻拔态势。盈寸之间,具寻丈之势,英气逼人,读来令人心骋神驰,气清天朗。

袁克文熟读诗书,兼精多艺,才华横溢,放浪不羁,得意时一掷千金,潦倒时鬻字为生。其诸体俱擅,大能作擘窠书,小能作簪花格,无不精妙。楷书有扎实的颜体功底,遒劲古拙,笔气舒爽,独具一格。他多以自作诗词、联句为书写内容,对客即兴,以文辞才思增色于翰墨。酒后挥毫愈加纵横驰骋,豪情奔放。观其书可见其性情,下笔不拘一格,或清俊超逸,或旷达雄健,或圆劲苍朴,或潇洒率意,生动自如,锋颖间情满意邃,若极目遥盼远山,有可望而不可即的美感。

宋季丁一生贫病相随,不求闻达,其书则古调别弹,独树一帜。在他一目孤高的倔强审美坚持中,蕴涵着丰厚的人文内质。他下笔不计工拙,性情所至,直抒胸臆,而又入古出新,气质高华。真、草、篆、隶诸体一线贯通,松活自在,质朴天真,而又奇崛高古,憨拙野逸。他的笔端追求生、拙、涩、重、韧,从骨子里生发出奇瑰的风味。今人多有书风美丑之辩,笔者以为美丑者仅是其表象,而需探讨者当是其内质的高下、优劣、雅俗。宋氏的字当可归于丑之列,然其妙在“内美”。

值得一提的是赵冷月衰年变法,自觉改弦易辙,去机巧,涤旧式,得童真,生天趣,创奇境,开新局,殊为不易。

(五)激活草法,另启新境

自明末草书异峰突起后,清代的草书一直沉寂于长达两百年的衰微期,这无疑受到金石考据之学的影响,困于篆隶北碑静态空间的构筑与草书的使转挥运相忤。而沈曾植、于右任、王蘧常成功地以碑入草,开辟出一片草书的新天地、新境界。

沈曾植从挺健峭拔的方笔北碑出发,取法八代,依归于古章草,解决了碑笔入草的使转难题,开启了他“工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳”,沈氏是章草新语境的开拓者,是史上第一位将章草由小情趣写成大格局的书家。

他论诗如书,“薄平易,尚奥衍烂漫”,而“融通”是他的重要法门,评者谓其书:“多用方笔翻转,飞腾跌宕,有帖意、有碑法、有篆笔、有隶势,开古今书法未有之奇境。”如果说吴缶翁是以点打面,沈寐叟则是聚面成点。他的书法正是其治学理念的延伸,是其学养积淀的释放,或可以“学人之书”谓之。

沈曾植的学生王蘧常一生多在大学任教,文史哲艺俱通,也以学人之思延续了乃师以碑入帖对章草的探索。他永志不忘老师“融冶汉碑、汉简、汉陶、汉帛书,而上及于周鼎彝,必能开前人未有之境”的教導,充分利用新的考古资料,凭借深厚的古文字功底和学问修养,博取古泽。他的章草颠覆了元明书家遵循的阁帖中的章草模式,运用朴茂生辣的碑体篆隶笔法线条,化简为繁,将古人一笔带过的“牵丝”化虚为实,并强化盘搏缠抝姿势,使他笔下章草生发出富有禅意的装饰性且高古奇诡的结字,直可以章草中的鸟虫书赏读。他作书惯小笔揿至笔根,以极慢的匀速徐行,是运笔最为缓慢的书家。用笔看似板滞,实有“孤蓬自振、惊沙坐飞”的灵动和凝重。笔者每次去拜访探望,他总是拖着慢悠悠的步伐送我至二楼扶梯的中段,他察觉到我的忐忑不安,总是诙谐地说:“现代科学证明,多动动,毛细血管会长出来的。”令人记忆犹新。

寐叟下笔快,蘧常行笔缓。如果说沈氏章草取势于北碑的方,蘧草则多循篆隶之圆;如果说寐草犹存行草的纷披飞动,蘧草则尽出篆籀的敦穆雄浑。师徒俩的取法思路是接近的,所现则一动一静,各得其奥。

于右任也是现代书法史上里程碑式的大家。他早年取法赵孟頫,后移情碑版,却能不拘形迹,淡化表象,摄取精神。他提出“一切须顺乎自然——在动笔的时候,我绝不是迁就美观而违反自然。因为自然本身就是一种美”。所以他的碑体行书保留了自然松活的书写性,使转自由,随意生姿,简净奇妙,看似不经意,实则精气内蓄,墨酣力足,似柔而刚,至简至大,充分体现出草书坦荡磊落、腴润酣畅的大美。

(六)以画滋书,别开生面

自古书画同源,画艺有大成者,书艺无不经过艰辛锤炼。海上国画大家多工书,更不乏拔萃者。他们在书风的个性追求上更大胆鲜活,同时汲取和融汇了绘画艺术的优势,使书法的创作空间和审美外沿得以拓展和丰富。

徐悲鸿是现代绘画艺术大师、美术教育家。他早年对康有为执弟子礼,受康氏崇尚拙朴雄浑的书法审美影响,力追碑学而博涉多优。他日常书写多以行草,走的是碑帖融合的道路,形成了结字宽博、劲健洒脱、铿锵浑穆、自然飞动的独有书风。他在书法上未必如绘画般倾力,但高格调的文化和美学修养,使他的书法透露出清澈儒雅的文人气息,是一流书家,惜书名为画名所掩。

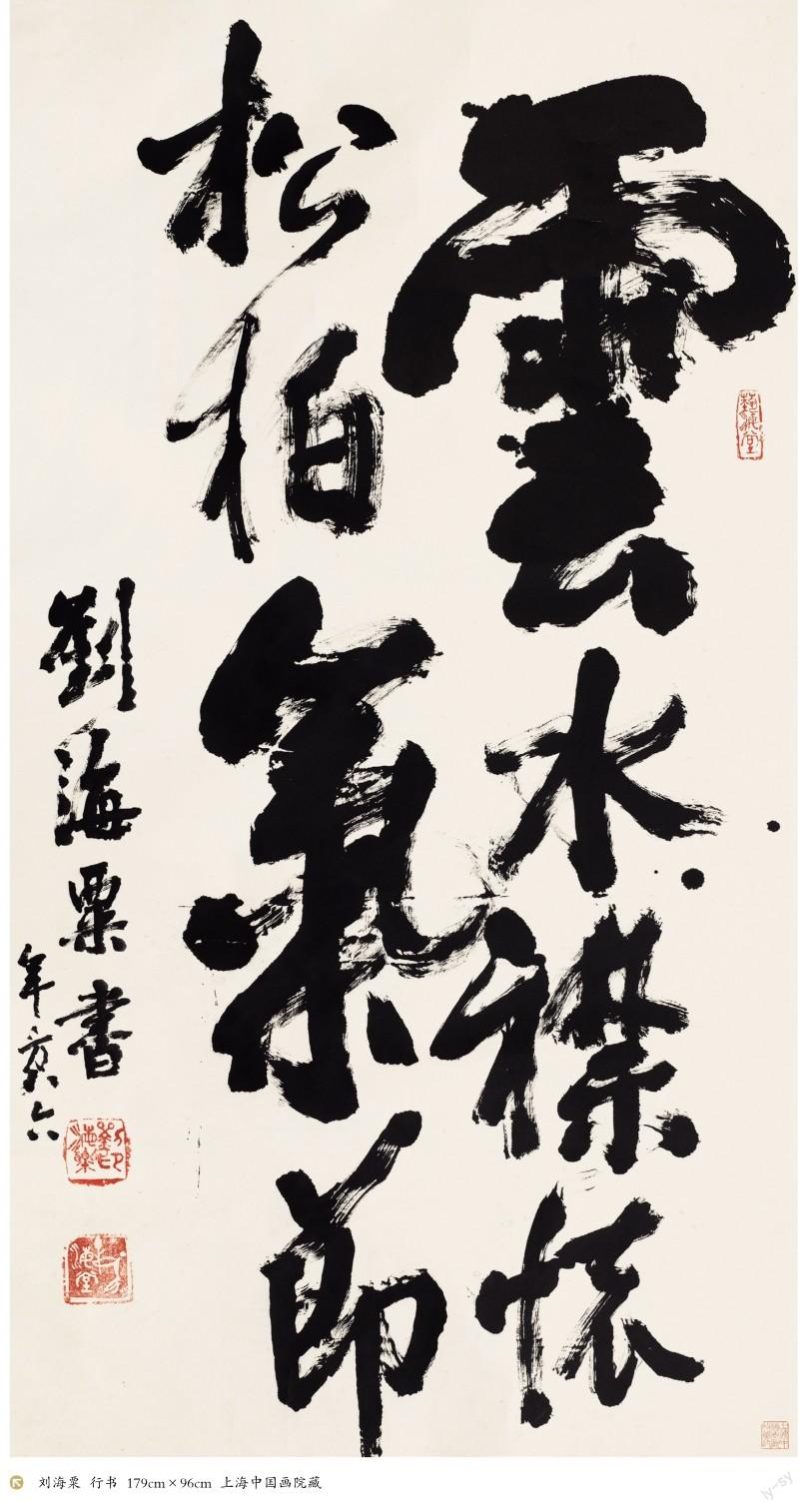

刘海粟天生笔端能聚万般力,作书中锋直入,笔沉气厚,求宏大气象,而不计较小节姿势,忘拙忘巧,无作家习气。所书得屋漏痕、锥画沙,入木三分。70至90岁间,作书时要以左掌托住右腕,晚年竟神奇般地恢复如初。尝属我刻“真手不坏”大印自慰。50年前在海天阁示其所临《散氏盘》长卷,积点成字,郁勃古苍,为嘉道后书家所不逮,则不知花落谁家?

来楚生三绝一通,由明人而法乳两汉,其书艺在广泛汲取古碑帖营养之余,又多参入了前人所忽略的简牍书之妙谛。他晚岁每日临池石上,是见过的最为勤勉的书家。暮年书艺已入化境,诸体俱佳,尤以隶草冠绝一时,雄健骀荡,纵逸率真,赫然大家。他的行草宗黄道周而醇厚过之,隶书参汉简而醇郁过之,篆书法赵之谦而醇正过之。其书、画、肖形印,都能学而弃迹师心,妙在得一“醇”字。曾语我“书画印最难是篆刻”,是心得之论。

陆俨少为本土嘉定人。他初临碑后学帖,钟情于杨风子《卢鸿草堂十志跋》的生、拙、大、稚,天真烂漫的意韵生趣,而能舍形取神,自成其古拗倔崛的风貌。陆书线条圆健,骨气洞达。他的书法得诗文与画境滋养,在其书作中可以看到山川云气的氤氲翻涌。其以书入画,也擅以画入书,对布局谋篇,他尤具独创性,尤其是书写手卷,时若雪絮飘零,时如冰雹骤降,静与动、起与伏、敛与狂、疏与密、平与奇,随心所欲地交替调节,营造出坐“过山车”般惊心动魄的视觉冲击力、感染力。

谢稚柳是大画家,又是大学问家、鉴赏家。他的书法由陈老莲脱出而堂皇精严过之。中年后钟情于《古诗四帖》而登张旭狂草之室。他才思敏捷,下笔迅疾生风,逆入逆出,结体参差错落,跌宕纵横而又洒脱端凝。态狂而气清,笔涉风雷,翰逸神飞,俨然唐风。谢老以画理入书,畅其机趣,兼山水的奇姿秀韵,极富浪漫的诗人气质。而他笔走龙蛇,纵逸急就,实则也有鲜为人知的生理因素。谢稚柳晚年时而风腕手颤,若运笔稍缓,就难以气旺神畅。

唐云书早年师法何绍基,也精研瘦金体,中年所书清新曼妙。他行笔间提按顿挫的起伏变化丰富强烈,纤细处如发丝而线质不弱,清奇处则不失峻丽,粗细交织,虚实相生,饶有韵味。晚年书风由早期的万种风情转为硬峭果敢,运笔刻厉如闻刀砍斧斫之声响,诚可作大秦诏版视之。吾尝以此感受告药翁,翁则以为“识货”。然而虽善书,其书法中堂罕觏,对联也不可多得。遇我求字,即称:“写字比画画难得多,字不好,宁可画张画给你。”故其书法少见,早年尤罕。

程十髪出生于上海松江,是具有深邃哲思、自成新格的画苑多面手。尝言:“谁不学王羲之我就投他一票。”他的书法得力于秦汉简牍及怀素狂草,融草、篆、隶于一体,多种笔法杂糅而和谐不违。中年后的书法有字内功,又汇字外功。并以大写意的手法,又以游戏的心态,尽情挥洒,肆意纵横。其书法用笔洒落,线条凝练活脱,起伏提按间不为法束。结字夸张变化,章法跌宕开合,善于险中求夷,富有现代绘画的变通力和智者的幽默感,具有强烈个人面貌和艺术气质。髪老曾命我镌刻“古今中外法”,这正揭示了他的理念追求。

值得指出的是,一群有学养、有想象力的大画家,对20世纪海上书坛的出新有着“解放思想”的催化之功。诸如吴昌硕书崇阳刚,黄宾虹则趋绵柔,即使同是借鉴黄道周,潘天寿得其险,来楚生则求其醇,南辕北辙,风情万种,艺心焕然。

以上仅是对海上书坛的部分大家作了一些主观简括的议论。事实上,每位杰出书家的成功,缘由博杂而迷朦,它关乎天赋,关乎学养,关乎艺心,关乎时势……要之,能被简单清晰解析的,或许皆非大家。反之,对大家的完美解析往往多还蕴藏于文字难以言说的幽深处。故而,这更是笔者的知识和洞察力所远远不逮的。

五、海上书坛的学术理论成就

理论与创作,如鸟之双翼,左右为用,方能振翅翱翔,鹏程万里。在上海的书法学术理论研究中,传统的书法史学研究是被深入发掘并取得较高成就的一个领域。

1930年沙孟海发表于《东方杂志》的《近三百年的书学》一文,是以清代书法为主体进行宏观系统研究的开山之作,其识见卓越,占据了当时书法史学研究方法论的制高点。文中将清代书法分为帖学、碑学、篆书、隶书、颜字五派。通过对各派书家作品风格、流派传承等方面的系统阐述,勾勒出清代书法发展的整体面貌,奠定了民国书法史学研究的基础。

1934年至1935年,马宗霍《书林藻鉴》《书林纪事》先后问世。另外还有胡小石的《中国书学史绪论》、李健的《中国书法史》、马公愚的《中国书法史》,都是这一时期书法史著的力作。

海上书坛在书法技法理论探索中也取得了卓越的成果。1932年,于右任在上海发起创立标准草书社并编辑出版《草书月刊》,手书集字刊印《标准草书千字文》,使倡导标准草书成为一场声势浩大的书法革新运动。于右任从经世致用的角度提出“文字乃人类表达思想,发展生活之工具,其结构之巧拙,使用之难易,关于民族前途者至切”,为标准草书确立了易识、易写、准确、美丽四个标准,对草书的推广普及功不可没,但从书法艺术的立场看,如将草书主观制定出“标准”,则丧失的将是草书珍贵的艺术独特性。

沈尹默作为帖学的领军人物,1943年撰写了他的第一篇论书著作《执笔五字法》,辨五字执笔法与四字拨镫法的混淆,表述了当时他对书法的认知。他的书法学术理论著作,更多发表于1949年后。如有《谈书法》(1952年)、《书法漫谈》(1955年)、《书法论》和《文学改革与书法兴废问题》(1957年)、《学书丛话》(1958年)、《和青年朋友们谈书法》(1961年)、《歷代名家学书经验谈辑要释义(上)》(1963年)、《二王法书管窥》(1964年)等。

沈尹默在笔法、笔势、笔意等书学理论上有精深的造诣,他以现代学人的严谨对书法艺术及其技法进行探索。他对笔法问题做了深入解析,其“中锋论”和“执笔五字法”,影响了几代人,为书法研究、教育、普及都做出了重大贡献。

帖学回归的高峰人物白蕉撰有理论著作《书法学习讲话》《云间言艺录》等,篇什不多,俱会心之论,很具质量。他的《书法十讲》包含书法约言与选帖、执笔、工具、运笔、结构、书病、书体、书髓、碑与帖。每讲均能纵横古今,旁征博引,又带有明确的个人观点,细致而深刻。

另外潘伯鹰著有《书法杂论》《中国的书法》《中国书法简论》,郭绍虞著有《从书法中窥测字体的演变》。拱德邻、潘学固、胡问遂等海上书家也在书法理论方面做了大量的研究和普及工作。

知行合一,学术理论上的百家争鸣,生机勃发,与书法创作的叩撞互补,辩证为用,使20世纪的海上书坛始终在理论和实践相结合的金光大道上呼啸前行。

六、小结

书法的求进过程,固然是对古典笔墨技法意韵的探究,是书写功力的累积。书法创作更是书家心灵轨迹的一种彰显,它传递着书者的文化内涵、艺术修养和道德情操,使书法作品得以进入独特的审美境界,达成独有精神情感的体验。

说到底,书法作为一门艺术,道德文章、学问修养、见识胆魄恰恰是它的灵魂、是它的道。道是形而上的理念所在,技是形而下的法术之谓,以道驱技是百世不变的规律,道乏技则何来高屋建瓴,技乏道则必堕入末流。道是高艺妙迹之本、之核、之母,道之失则技失其魂。把技与道对立、割裂、倒置都是认识的误区,付诸实践必然会空抛岁月而事倍功半,乃至百无一功。

20世纪海上书坛名家荟萃,群星争胜,它不仅是书法艺术史上一个绝无仅有的雄伟广袤的高原,更是一群高峰、奇峰耸立的辉煌时代。

笔者不揣浅薄,策划了“百川入海——二十世纪海上代表性书家作品大展”,集辑了99位大家228件作品,奉献给读者观众。名单虽有遗珠之憾,但这是一次非同寻常的群体亮相,不论是师门古风的演绎,还是匠心独出的创新;不论是鸿篇巨制,或是尺楮寸笺,我们能较全面地领略到上一世纪海上书坛艺兼众美、笔墨流芳的空前成就。上海成就了一大批海上书家的伟业,书家们也为这座城市谱写了永恒史诗般的经典篇章。

“俱往矣,数风流人物还看今朝”。20世纪已是21年前的既往,我们的回顾为的是关怀当下,启迪未来,以承担起新时代后来人应具的使命和担当。