器物与生活

李若帆 王诗淼

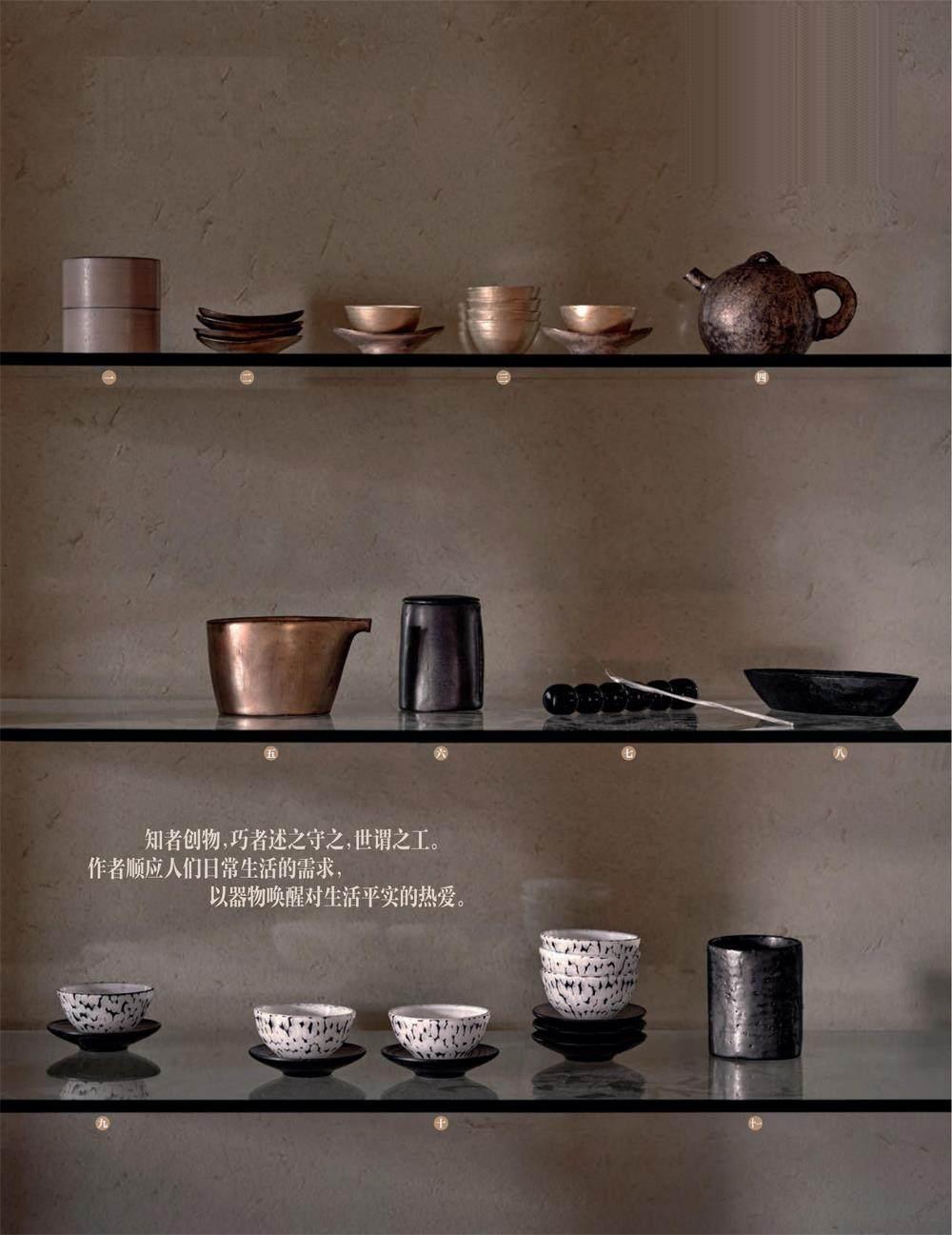

一、水指 陶·木 安藤雅信、三谷龙二。二、茶仓 玻璃·木 辻和美、三谷龙二。三、意面筒 玻璃·木 辻和美、三谷龙二。四、圆筒容器 玻璃·木 辻和美、三谷龙二。五、咖啡罐 陶·木 安藤雅信、三谷龙二。六、建水陶·木 安藤雅信、三谷龙二。

器物,如何在功能上服務生活,在精神层面带来满足?日前北京一场关于器物的展览“ 生活工艺三人展”或许能回答这个提问。不妨先将时间拉回20世纪上半叶的日本,当时工业量产浪潮所带来的生产便利改变了“人”与“物”之间的关系,唾手可得的生活用具让“爱物惜物”的观念淡化。而在这样的时代浪潮下,美学评论家柳宗悦提出的“民艺运动”,对当时无名匠人潜心制作的手工器物给予高度美学肯定。他曾说道:“民艺品含有自然之美,最能反映民众的生存活力,所以工艺品之美属于亲切温润之美。”尽管民艺运动距今已有八十余年,但是仍影响着东方器物创作、美学评论及生活实践等多个层面。

“对于物的定义,日常和非日常。如同钟摆的指针。柳宗悦所推崇的民艺品,是现代化生活到来之前的日常之物。在现代化完成之后,民艺走进殿堂,成为‘非日常的存在。直到20世纪90年代反弹,它又回到生活的土壤。作者们使用天然素材,手工制作那些足以使人们更虔敬地对待生活的用具。”提到“生活之物”及“人”之间的亲疏关系,李若帆颇有一番见解。她常年关注且宣扬生活器物之美,同时也是这次展览的发起人之一。在她看来,“作者”之于“匠人”,是那些仍在偏执地追求使创作之物具有精神价值的手艺人。作者对材料、工艺及创作的追求,通过“器物”传达到使用者的日常生活中,带来的不仅是物理及功能的满足,更重要的是在精神层面带来的生活温度。

由莨室与《工艺青花》共同主办的“生活工艺三人展”,正是在近20多年来逐渐获得关注的“生活工艺”情境下所揭幕的。特别是这场展览不仅有来自3位不同材料领域作者的单一作品,9组展品各代表3人所创造的3个主题,他们还必须共同针对9个主题进行器物的创造,而这些主题涵盖了日常生活中“食器”的不同使用场景。使用者通过对主题的认知,乃至3位作者对材料及工艺的掌握,能进一步感受器物为生活带来的精神价值。本文将从“识“”赏“”寻”的角度,解读这些器物为生活带来的温度,去感受如李若帆所言的“作者手作的食器,虽然表面斑驳,有制作或是使用的痕迹,却更加凸显其魅力。其‘质朴比起‘华美更有生活之德,与注重装饰性的器物相比较,实用之物的美,在时间的流转变化之中更显得熠熠生辉”。

李若帆

莨室及失物招领Lost & Found创始人

长期深耕于包括陶瓷、木器、玻璃、金属、织物等素材的工艺领域,和工艺作者深度交流,以独特视角和感受性,企划数十次大小工艺展览,传达物与人、物与空间之间相互作用的美感。著有《装得下生活的器物》一书。

一、白漆茶仓(山樱木) 三谷龙二。二、黑金彩椭圆杯托 安藤雅信。三、外黑金彩圆形小茶杯 安藤雅信。四、黑金彩手捏茶壶 安藤雅信。五、黑金彩茶海M 安藤雅信。六、黑锖釉水滴形茶仓 安藤雅信。七、BoyonBoyon(玻璃茶针置)辻和美。八、 黑漆茶则(山樱木) 三谷龙二。九、白漆小盘/杯托(山樱木) 三谷龙二。十、HoriHori (玻璃茶杯) 辻和美。十一、黑锖釉刳贯建水 安藤雅信。

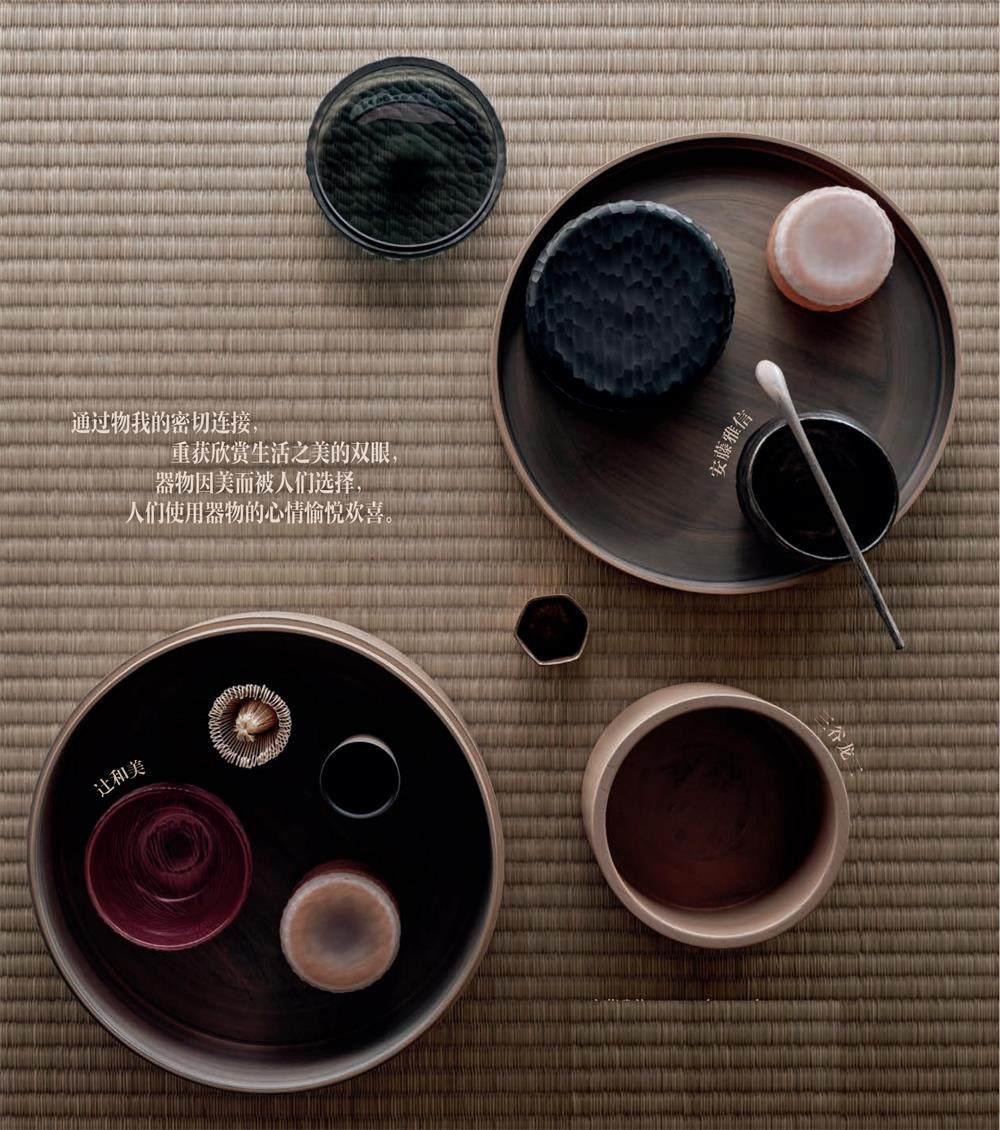

一、薄红釉荷花形盘SS 安藤雅信。二、根来漆盒(水目樱木) 三谷龙二。三、玻璃盖 辻和美。四、红线镐纹玻璃杯 辻和美。五、置叉架 辻和美 。六、叉子(水目樱木) 三谷龙二

识 造物有工

清代美食家袁枚在著名的《随园食单》中写道,“古人云美食不如美器,斯语是也”,这是受宫廷文化的影响。事实上,此与当代“食器文化”有异曲同工之妙。

三谷龙二作为展会的作者之一,进入木工艺这一行业的契机也可谓充满了戏剧性——他的演艺之路遇到挫折后,在松本城“流浪”之时进入了一间画材行,买了一把刻刀,几经摸索,最终成为木工艺作者。他的作品,如木质黄油盒、食器、餐具等,都造型简洁,却因其淳朴的美感而历久弥新。对他来说,木材比起别的材料,更有温度,可以带来温暖,他的刻刀也总是几经辗转才落下。

玻璃材质在作者的手中无疑是最特别的存在。玻璃工艺作者辻和美的作品仿佛都刻上了她的名字,玻璃这种材料就像是她的另一个自我。她推崇的美诞生于日常,就如朴素的玻璃杯之美。手工玻璃最吸引人之处便是不完美和近乎完美之间的微妙平衡,不仅反映了玻璃这种材质的特性,更加凸显出作者本身的技艺。

安藤雅信对于釉料的选择极其谨慎,对于煅烧温度更是挑剔,追求极致。比如一个红颜色的釉,从中温大红、高温大红、祭红,再到郎红,从效果到难度,再到成本都是截然不同的,最终作品带来的感受亦天差地别。

“生活工艺所追求的是,为‘欣然的日常这种生活方式提供支持。”三谷龙二曾经这么说道。拥有手工物品的价值就在于其中可感的温度和唯一性——围绕着生活而进行的“工艺”化作器物,让我们有机会在生活中重新梳理人、事、物之间的关系,细品玩味。

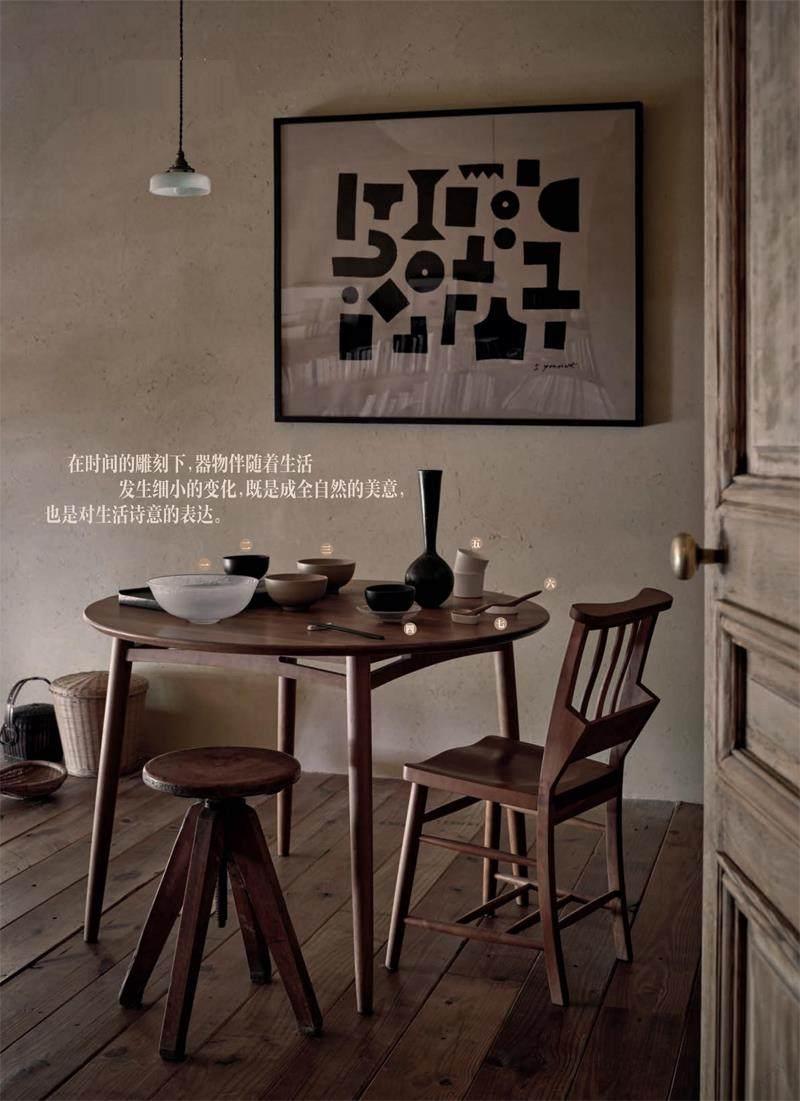

一、Ms.garden(玻璃碗) 辻和美。二、黑漆碗(榉木) 三谷龙二。三、白漆碗(山樱木) 三谷龙二。四、Ms.garden(玻璃盘) 辻和美。五、三古猪口杯 安藤雅信。六、白漆勺(山樱木) 三谷龙二。七、玉子形勺架 安藤雅信

赏 器物有温度

一、头钵盖 辻和美。二、米白色镐纹器(杯)辻和美。三、白漆筷(枫木) 三谷龙二 竹俣勇壹。四、轮花高台碗 安藤雅信。五、黄铜五金 宽(最大) 竹俣勇壹。六、白漆头钵(水目樱木) 三谷龙二。七、grass(小) 辻和美。八、小碟/盖 辻和美。九、外白银彩反碗 安藤雅信。十、Ms.garden(杯) 辻和美。

在三谷龙二的作品中,你总是可以看见一些雕刻的痕迹,这些痕迹恰恰是作品的温度所在,意味着他独特的手工,以及作品的不可替代性。事实上,日常使用也会使作品拥有变化的痕迹,这是木头这种材料赋予生活的“质地”——在日常使用中赋予它新的美感、新的意义,使它成为一件木器,成为生活中不可替代的存在。

辻和美所创作的红色玻璃器皿,乍一看,仿佛一模一样,但是你仔细观察,便可以看出每一件作品的形状、色泽、大小皆不同,每一件都是最独特的存在。辻和美偏好更加明亮的色彩,因此她的作品总是像空气一样存在,却像光一样温暖,明亮而剔透。

安藤雅信创作的陶瓷器物大量出现了“白”。这个“白”釉色看似简单,实际上也是“五颜六色”的——不同的白在作品上呈现出的效果是截然不同的。因此在制作白色釉面的建水罐时,安藤雅信几经对比之后,最终才选择了泛着灰又透着淡黄的白釉色。

安藤雅信Masanobu Ando 陶作家1957年出生于岐阜县多治市。从武藏野美术大学雕塑系毕业后,在多治见学习陶瓷器制作。1998年“百草艺廊”开廊。安藤雅信 黑金彩茶碗辻和美 Kazumi Tsuji玻璃作家1964年出生于石川县金泽市。学习商业设计后赴美,在加利福尼亚美术大学学习玻璃制作。回国后,1999年设立了“工坊factory zoomer”。辻和美 桃菊(茶碗)三谷龙二 Ryuji Mitani 木工家1952年出生于福井縣福井市。1981年在松本市设立工作室“PERSONA STUDIO”。2011年“艺廊10cm”开廊。三谷龙二 白漆建水(山樱木)

寻 生活中的物我相连

柳宗悦所推崇的民艺品,是现代化及工业量产时代到来之前的日常之物。步入电子信息时代,随之而来的是生活越来越电子化,大千世界通通可以纳入屋中,渐渐弱化了我们和周边世界的联系,而“器物”便是在这样的时代背景下,作为与生活的联系或者是生活本身而存在的,将我们的感知力调回敏感的状态。

作者通过手作感知生活、表达生活,使用者通过器物思考生活。手作器物的灵魂存在于作者留下的痕迹以及使用者在日常使用时刻下的印记中,因为这些痕迹可以唤醒使用者对作者心境的感知,调动他们对生活的感知。

所谓“惜物之心”,这里的物不只是作为收藏的文物或者珍贵的艺术品,而是日常使用的器物,当你真诚对待它时,它的美也会打动你,丰富你的内心。一器一物,在你的生活之所,在你的目光所及之处,为你呈现出一种可被感知的、朴素的美好,带来温暖。

就像祥见知生在《想要一起生活的器物》中写道:“有些器物会让人感受到一种亲切,总是忍不住将手朝它伸去,到后来已搞不清楚究竟是因为常拿在手中使器物变得顺手好用,还是因为手常去拿而习惯了器物。”这便是一种人对于器物的感知,而这样的感知是无条件的,仅仅是出自内心对它纯粹的喜爱。当你心怀爱意地与器物相处时,美的力量便从生活中滋养而生。