夏日重现

索何夫

近几年来,气候异常造成的高温天气一次又一次地冲击着我们的认知,“五十年一遇”“百年一遇”“有数据记录以来的第一次”这样的说法,在新闻报道中比比皆是。但另一方面,我们所生活的时代,正处于第四纪大冰期的一个间冰期,全球气温的高速上升只不过是工业革命后两个世纪中发生的异常现象。

虽然以升温幅度而论,目前的全球变暖算得上是“史无前例”,但在地质史上,比现在更热的情况倒也不是没发生过。在二叠纪末期(距今约2.5亿年)以及古新世-始新世交界(距今约五千万年)时,全球年平均气温都曾飙升到三十摄氏度以上,两极冰盖完全消失,热带沦为“烤箱”“蒸笼”,而随后發生的一系列次生灾害则较大程度地改变了地球生物圈的面貌。

虽然在绝大多数现代人的认知之中,目前气候变暖的影响无非是中暑的风险增加、电费飙升、可能的拉闸限电和越来越频繁的山火与用水困难,但事实上,这些小麻烦不过是冰山一角而已。真正的、全球性的气温上升可能造成的影响是货真价实的“宏大叙事”,如果要应对这种行星尺度的变化,光靠“做好防暑准备”和多涂防晒霜,是绝对不够的。

沿海地带:风暴与汪洋

汉语中有个成语“沧海桑田”,用来形容漫长时间尺度下发生的巨大变化。但事实上,“沧海”到“桑田”的演变速度远比大多数人想象的更快。在长江流域下游,古中国人祖先的一部分,也就是长江流域的原始农耕人群,曾经依靠稻作农业的发展,在六七千年前建立起了颇具规模的河姆渡文化,但这一文化却在距今五千五百年前分崩离析,主要原因正是洪水与海侵。

无疑,对于任何稻作文明而言,水利系统的建设都是“基本功”。但在真正的大规模洪涝灾害和海平面上升之下,任何水利系统都只能是徒劳,尤其是在面对后者时。长江下游农耕文明在洪水和海侵中一度毁灭的历史,显然在古代中国人的民族记忆里留下了深刻的烙印,并由此产生了“精卫填海”“沧海桑田”的故事。

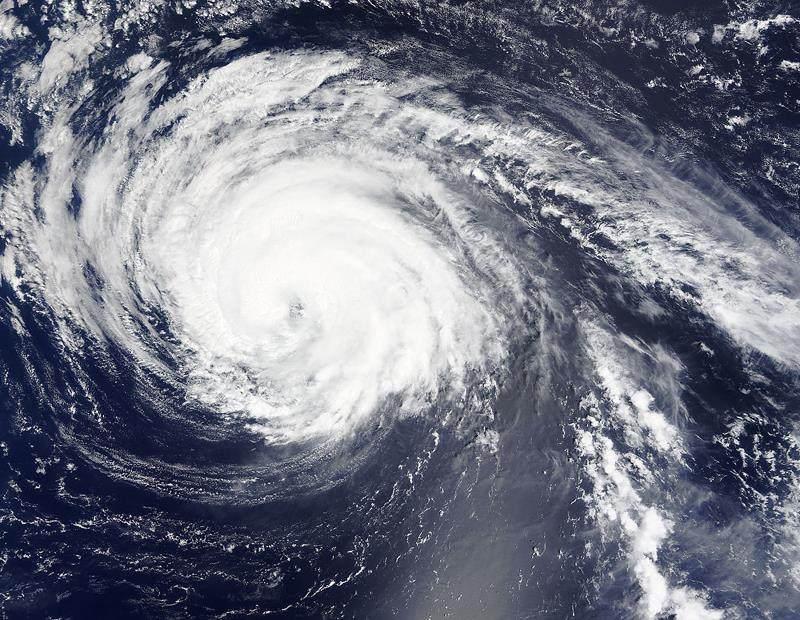

不过,在担心海侵之前,沿海地区首先需要担心的,其实是另一个我们每年都能遇到的“老朋友”:台风以及规模和威力稍次一点的热带风暴与热带低压。在过去几年里,夏秋季节接连登陆的超强台风早已不是什么新闻,如果全球性的升温持续,台风在源源不断的能量补充之下,无论规模和破坏性,显然都只会愈演愈烈,而非相反。

换言之,对大多数居住在热带、亚热带和纬度较低的温带沿海的人们而言,时刻注意台风预警并准备好防灾措施,将是接下来几十年里的必要生存技能。其中最重要的,是避免在台风来时出行,尽可能居住在更坚固(比如钢筋混凝土结构)的建筑里,时刻存储干净的饮用水、应急食品、医疗物资,乃至应急发电机和燃料等。

除此之外,气温的上升还会扰乱生物活动,洋流变化造成的饵料减少和珊瑚礁毁灭会引发鱼类及其他海洋生物的迁徙与死亡,进而严重干扰原有的食物链。而高温对于作物,哪怕是本身喜热的热带作物而言,也是非常有害的。最近几个月里,水稻因为高温难以扬花、灌浆,火龙果、荔枝这样的作物被“烤化”“烤干”,已经成了中国长江流域、珠江流域司空见惯的现象。

而在最后的最后,我们才会面对海平面上升这个最可怕、也最难以对抗的对手。虽然《未来水世界》里那种全球几乎被完全淹没的状态实在是不太可能(技术上也做不到),但即便是较小幅度的海平面上升,也足以重创现代社会。目前,全球有超过10%的人口居住在海拔不足十米的区域,而河流入海口周围的低海拔冲积平原,则是至关重要的粮食生产区域,大量沿海港口城市更是现代工商文化业的核心地带。换言之,随着海侵的持续发生,人类的主要经济“发动机”将会不得不逐一“熄火”,并诱发严重的经济崩盘。而对于普通人而言,除了及时卖掉海景房(如果你手上有的话),逃离图瓦卢、马尔代夫这些危如累卵的低海拔岛国之外,恐怕还得好好考虑一下,自己未来还能从事什么工作。

内陆区域:干旱的“烤箱”

众所周知,幸福的家庭都是相似的,而不幸的家庭则各有不同。假如全球变暖趋势无法遏止,乃至继续变本加厉,沿海地区,尤其是低纬度沿海地区自然讨不了好,但内陆地区的居民也无法高枕无忧。

即使撇开全球变暖不谈,二十世纪人口的激增和由此导致的环境破坏,广袤的内陆地带,尤其是热带/温带荒漠气候区的干旱和缺水已经愈演愈烈。在撒哈拉沙漠以南的萨赫勒地区,原本的稀树草原正在迅速瓦解,中亚腹地的咸海和非洲腹地的乍得湖都已经基本沦为了荒漠和盐沼,而继续升温无疑将加剧这些地区的困境。对于被迫生活在当地的人而言,未来的一切活动都必须围绕着水——尤其是可以用于饮用和灌溉的淡水——展开,有没有足够的可供利用的水资源,在许多时候将会成为生死攸关的大事。

在这方面,可用的方法主要有两大类:“开源”和“节流”。前者虽然看似有不少可行方法,但整体上并不乐观,继续大量使用本就已经有限的地表水无异于饮鸩止渴,只会加剧类似咸海那样的生态悲剧。而大力抽取地下水虽然在许多地方可行(一个典型例子是,撒哈拉沙漠的部分区域就储存有总量可观的地下水源),但在本就干旱少雨的地区,地下水往往是难以补充的“准不可再生资源”,如果过量抽取,甚至很可能造成底层塌陷和地面沉降这样的灾害。

更麻烦的是,在许多依靠高山冰雪融水维持的内流河/湖周边,气温升高甚至还会造成“水源增加”的假象:高温会不断逼迫雪线上升,并让越来越多原本保持封冻状态的高海拔冰雪融化。前一阵子塔克拉玛干沙漠发生的罕见洪灾,很大程度上就是这一因素作祟。但要注意的是,这种“好日子”可不会持续太久。如果人们掉以轻心,认为从今往后可以不再担心水源的话,他们很快就会发现,事实上这是一个残酷的“陷阱”:在过去数万乃至数十万年中积累下来的冰雪虽然总量可观,但并不是无穷无尽的。以最重要的内流河水源地帕米尔高原为例,在目前的升温速度下,这个巨大的山结地带很可能在未来半个世纪内就会损失大多数冰川。而一旦这些古老的“储蓄”挥霍一空,内陆地区将不可避免地陷入真正的“焦热地狱”状态。

若是“开源”实在不行,那么“节流”就是唯一的选择了。看过《沙丘》系列小说的读者,大概都会对沙海中弗雷曼人所穿的、从头到脚包裹严实的特殊服装印象深刻。作为“节流”的极致,这些封闭式服装可以收集人体散失的所有水分并循环利用。当然,在地球上,要做到这种程度倒是不必要,但大量建设储水设施、强化水资源循环利用则是完全可能的。而在水的储存和运输过程中,尤其需要注意尽量保证封闭性,以避免阳光照射导致的蒸发。在这一点上,像坎儿井那样的地下输水设施,完全可能在炎热的未来取代地表干渠,成为内陆地区的重要输水方式。

当然,除了缺水,高温本身也足以致命。在过去的这个夏天,许多中国人第一次熟悉了“热射病”这个词。作为最严重的中暑形式,热射病是产热大于散热、身体核心温度剧烈升高(超过四十摄氏度)的结果,患者會很快陷入意识混乱、多器官功能障碍,在严重情况下还可能导致死亡。虽然从理论上讲,内陆地区的干热状态相较于沿海地区的湿热状态,对人类而言相对不那么危险(湿度较高的空气会影响汗腺功能和衣物的透气性,相对不利于散热),但这种“不那么危险”的前提,是“温度相当”。而事实上,由于砂石和海水的比热容差异,以及沿海区域受到大气/海水环流影响,即便在相同的纬度上,“热极”也普遍出现在相对封闭、有着荒漠地貌的内地。因此,住在内陆意味着你需要花更多心思和工夫来降温避暑。

无疑,最好的避暑方式自然是空调。但不幸的是,这东西对于全球相当大一部分内陆地区居民(当地的经济发展水平往往远低于沿海)而言属于奢侈品。而电风扇,尤其是小型台式电风扇的价格虽然远低于空调,但它们的降温效果是有限的。

到了这一步,最后的手段就是尽可能学习我们的祖先,选择昼伏夜出——至少要躲过正午最为炎热的一段时间,避免因阳光直射而迅速晒伤、脱水。休息时尽量确保待在阴凉通风处,且保持水分和必要的电解质摄入也是相当重要的。

“因祸得福”?恐怕未必:难以兑现的“高纬度乐园”

自从人类开始注意到全球气温的不正常升高后,一种说法也开始悄然出现:虽然中、低纬度地区大概是难逃一劫,但全球变暖对于高纬度地区可是一大福音。原本被永久性冻土冰原覆盖、无法开发利用的极地地区,在未来将会成为温暖丰饶的乐土,而随着北冰洋的化冻,当初富兰克林爵士等人苦苦寻求而不可得的“北极航线”也会出现,并成为全新的世界经济大动脉……

听上去很不错,对吗?

可惜的是,“高纬度地区在全球变暖后的开发”仍然是个幻觉。以众所周知的南极大陆为例,虽然不少早期作家和未来学家(其中甚至包括了恐怖小说大师洛夫克拉夫特)将南极洲视为全球变暖失控后人类的“最后据点”和“新家园”,但事实上,他们都忽视了一个极少被人注意到的事实:南极洲的绝大多数土地,在分类上都属于“荒漠”。虽然遍地冰雪的南极看上去并不缺水,但在地球上的所有大陆中,它却是降水量最少的一个,大片地区的年降水量低于十毫米,属于彻头彻尾的极度干旱。

这些“反常识”的事实全都源自南极环流的存在。这是环绕南极大陆的一道巨大寒流,它的存在将南极在气候带上完全孤立起来,并使其持续了数千万年的极度干旱与寒冷。虽然在始新世以及更早的时代,南极曾经有着茂盛的森林与草地,但这一切早已不复存在。即便全球变暖导致的洋流和大气环流紊乱,可能在一定程度上突破南极环流对南极大陆的封锁,但冰雪消融后的南极将是一片广袤、空旷的荒漠或者戈壁,而且还没有多少湖泊(虽然确实存在着冰下淡水湖)与地表径流可供利用。在这一片干燥、缺乏降水、毫无肥力可言的土地上,要开拓出一片“新家园”的难度,恐怕并不比在火星地表开荒简单太多。

當然,有人会认为,南极不行,那北极总是可以的吧?毕竟从理论上讲,只要气候变得温暖,那么完全有可能像得到了北大西洋暖流滋润的斯堪的纳维亚沿岸一样,变得适合耕作、舒适宜人。不错,理想是很美好,但问题是,高纬度地区的既有生态系统是上千万年演化后产生的、适应环境平衡的复杂产物,骤然升温必然给当地造成致命的生态崩溃。而在那之后,随着降水的增加,本就植被不足、土壤稀薄的高寒地区很可能会陷入危险的水土流失之中,甚至可能出现“高降水量状态下的荒漠化”。而另一些内陆永冻土森林地带,则可能沦为有害昆虫丛生、难以开垦的泥沼区。至于北极航道,考虑到人类文明在北冰洋沿岸的城市、港口数量如此之少,至少在可预见的未来,很难指望它能有太大的商业价值,尤其是当南方的滨海地区遭到海侵的重创之后。

除此之外,在“解冻时代”,还有一些“惊喜”在等着试图去高纬度重建家园的人们。在高纬度地区的永冻土里,封冻着相当多的生物,其中不乏“保质期”极长、可以在数千年乃至数万年后活过来的微生物(比如炭疽芽孢杆菌)。这意味着,在解冻后的前冻土带中,人们随时有概率意外“中奖”,成为全新的病原体重见天日之后的“猎物”。更糟糕的是,随着生态环境的急剧变化,大量温带、亚热带物种也会迅速进入原本的高纬度地带并开始繁殖,由此造成的多米诺骨牌式影响到底会扩展到何种程度、如何收场,会是个绝对的未知数。

总之,如果像二叠纪末期或者古新世末期那样的漫长“炎夏”再度出现在地球上,对所有人而言都不会是个好消息,最终也不会存在任何获益者。唯一圆满的结局,只可能存在于夏日并不会重现的那条时间线上。

【责任编辑 :阿 吾】