青岛沿海地区大风特征及其预警评估

郭丽娜,马艳,于慧珍

(1.山东省气象防灾减灾重点实验室,山东 济南 250031;2.青岛市气象局,山东 青岛 266003;3.青岛市气象灾害防御工程技术研究中心,山东 青岛 266003)

引言

海上大风不仅威胁海面航行船舶、海岸带港口设施,而且危及海岸带城乡人民生命财产的安全。刘学萍[1]分析发现,大风、海雾是造成重大海难事故的主要气象要素,其中大风影响次数最多,占62%。作为北方重要的沿海城市,青岛全市冬、春两季的偏北大风主要由强冷空气和寒潮爆发所造成,夏、秋两季的偏南大风则主要由热带气旋和温带气旋的影响造成。青岛市区毗邻大海,受来自海上和陆地两个方面天气系统的影响,大风日数明显多于其他各区市,年平均为40.1 d,最多的年份达76 d,最少的年份为16 d[2-3]。大风对船舶引航、港区作业、航线、集装箱航运、海上养殖等青岛海洋经济产业安全高效运转影响很大。

气象部门发布的大风预警信息是在整合应用多项预报技术和气象产品的基础上,细化气象灾害落区、强度、开始和结束时间的具体体现。近年来我国气象工作者开展了一系列海上大风预报技术方法的研究和应用[4-13]。在大风天气成因方面,吕爱民等[14]分析表明中国近海的大风天气型分别为冷空气型、温带气旋型和热带气旋型3种类型。尹尽勇等[15]指出温带气旋的爆发性发展是2010年4月27日莱州湾大风的主要成因。较强冷空气与地面气旋相互影响造成大的气压梯度是造成2012年黄渤海一次强风天气的直接原因[16]。在数值模式研究和应用方面,荣艳敏等[17]基于中尺度数值模式WRF_RUC的预报产品,采用逐步回归的MOS方法对山东12个精细化海区的大风进行预报,结果表明MOS预报方法对6级以上日最大风速有很好的预报能力。申华羽等[18]指出ECMWF细网格10 m风预报对冷空气大风过程预报效果最好,对低压倒槽大风预报准确率最差。在应用服务方面,党英娜等[19]给出了数值模式产品和对应航线站点的定量误差规律以及最佳订正方式。罗红梅等[20]开展了湖南水上交通主要航道气象灾害风险研究,发现了不同级别大风分布的空间特征,为水上交通精准气象服务提供支撑。陈有利等[21]则将订正后的中尺度数值模式风预报产品应用于宁波-舟山港气象保障中。

大风灾害预警服务也是青岛气象服务链条的关键一环。目前青岛建设的8个海岛站、22个距离海岸线20~35 km内岸基站的监测数据是发布沿海地区和近海海域预警和评估预警的主要支撑。因此,本文整理分析了2007—2019年青岛近海海域及沿岸地区大风天气过程以及相应的地面观测资料,结合青岛市气象台2015—2019年发布的各种级别的大风预警信号,开展青岛沿海地区大风特征研究以及预警信息有效性的检验评估,为进一步提升青岛海上大风的监测、预报和预警能力,开展分区、分时段的大风预警服务提供支撑。

1 资料和方法

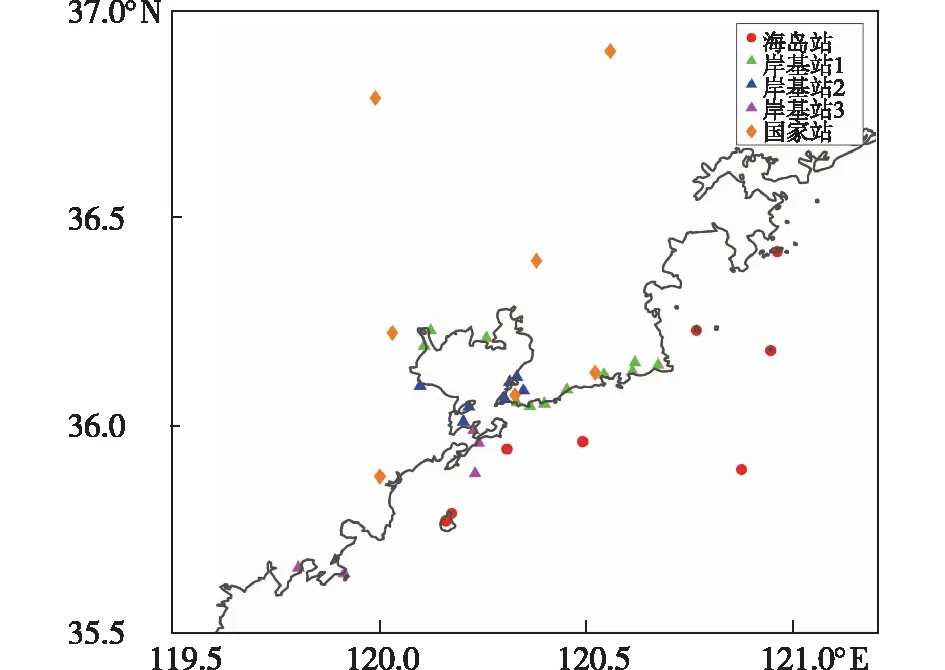

该研究所采用的资料主要包括两部分。第一部分是2015—2019年青岛市8个海岛站、22个岸基站和7个国家级地面气象观测站(以下简称“国家站”)整点2 min风速数据,以及同期青岛市气象台发布的大风预警信号。根据站点的性质以及距离海岸线的距离将站点分为海岛站(田横岛、大管岛、朝连岛、长门岩、大公岛、竹岔岛、灵山岛,灵山岛北)、岸基站1(胶州营海、红岛休闲渔村、罗家营、巨峰索道、崂山太清、流清河、沙子口、气象度假村、奥帆基地、太平角、第一海水浴场)、分布在胶州湾四周的岸基站2(濮县路小学、第34中学、湖岛小学、大港码头、红石崖、黄岛轮渡、前湾港码头)、在黄岛沿海的岸基站3(大涧山、金沙滩、鱼鸣嘴、琅琊镇、董家口、泊里)以及国家站(青岛、崂山、黄岛、胶州、即墨、平度、莱西)。站点信息如图1所示。基于这部分资料,分析青岛沿海地区大风特征,检验评估青岛市气象台在沿海地区大风预警的有效性。

图1 青岛气象观测站点分布Fig.1 Distribution of meteorological observation stations in Qingdao

图2 沿海自动气象站出现6级及以上大风的季节百分率Fig.2 Seasonal percentage of force 6 wind and above at offshore automatic meteorological stations

第二部分资料是2007—2019年14个监测站点(青岛、崂山、胶南、胶州、即墨、平度、莱西、灵山岛、竹岔岛、大公岛、大管岛、田横岛、长门岩、朝连岛)逐小时大风观测数据和欧洲中期天气预报中心0.25°×0.25°逐日ERA5海平面气压场。利用这部分数据通过天气分型开展青岛大风环流特征分析。为了保证大风天气分型的客观性,首先进行大风日筛查。若一天内有超过4个站(约占总站数的30%)出现6级以上(风速≥10.8 m·s-1)的大风则定义为一个大风日。如果有超过4个站出现8级以上(风速≥17.2 m·s-1)的大风则定义为一个强大风日。根据大风日的定义,对筛选出的466个非台风影响大风日和28个台风影响日,利用ERA5海平面气压场,通过环流分型的旋转T模态主成分分析方法[22]进行大风环流特征分析。

2 青岛沿海地区大风特征

2.1 大风时空分布特征

2015—2019年青岛沿海地区年平均出现大风166次。大风主要出现在冬、春两季,其出现大风的次数占全年大风次数的60.3%,其次是秋季,夏季最少。由站点分布范围来看,如图2和表1所示,海岛站一年四季均是容易受到大风影响的站点,其全年出现大风次数在所有站点中占比为82.9%。岸基站夏季出现大风129次,高于冬季(109次)和秋季(93次)的大风频次,而海岛站夏季大风次数(353次)则明显低于冬季(776次)和夏季(570次)。这一定程度反映了沿海城市由于海陆下垫面热力差异,海风锋、海岸辐合线等系统易触发沿岸地区夏季雷暴大风的特点。长门岩、朝连岛、灵山岛北、大公岛、田横岛、灵山岛和大管岛7个海岛站出现6级及以上大风的频次高达511次·a-1·站-1;岸基站1的大风频次达到130.5次·a-1·站-1,其出现较多的大风可能与这些站点多分布在青岛西南—东北方向的海岸线上有关。环胶州湾附近的岸基站2的大风频次仅为5次·a-1·站-1,不易受到大风的影响。岸基站3出现大风的频次为60次·a-1·站-1,其中大涧山除夏季外都较易出现大风天气,位于黄岛积米崖的水厂站全年都没有出现大风天气。在国家站中,距离海岸线较近的胶州和崂山出现6级及以上大风较多,除黄岛仅有一次6级及以上大风出现在夏季外,其余5个站点(青岛、崂山、胶州、即墨、莱西)6级及以上大风均在春季出现最多。

表1 2015—2019年海岛站、岸基站和国家站6级及以上大风的季节统计

青岛属温带季风气候,冬季盛行西北风,夏季盛行东南风。除岸基站太平角夏季的南大风出现频次高于冬季的北大风外,其他站点无论是海岛站还是岸基站均是冬季的北大风多于夏季的南大风。统计分析海岛站和岸基站的整点2 min风速极值分布(图略),发现54.5%的大风过程中整点2 min风速最大值是海岛站比岸基站大(风速最大相差20.8 m·s-1),有45.5%的过程是海岛站比岸基站小(风速最大相差9.5 m·s-1),特别是岸基站1其风速极值较大,且季节差别不大。

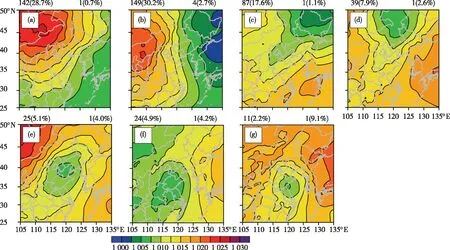

图3 7种类型(a—g依次为客观分型的第一类至第七类)大风日海平面气压场(色阶,单位:hPa)的合成分析分布(图上面左侧数字代表此类大风的总日数,单位:d,括号里是此类大风占总大风日数的百分比;右侧数字代表强大风日数,单位:d,括号里是占此类大风日数的百分比)Fig.3 Synthetic analysis of seal-level presure (color scale, units: hPa) for 7 patterns (a-g represents 7 patterns of circulation in order; in Fig.3a, 142 is the total days of the type of gale, the units of 142 is d, 28.7% is the percent of the type in total days of gale, 1 is the days of strong gale, the units of 1 is d, 0.7% is the percent of the days of strong gale in the days of the type of gale, and so are the other figures)

2.2 大风环流特征分析

2007—2019年总计有大风日494 d,年平均大风日为38 d,占总日数的10.4%,其中强大风日为10 d,占总大风日的2.0%。通过对大风日期间的逐日海平面气压场进行分型,发现造成青岛大风天气的环流型分别有冷高压型、低压槽型、温带气旋型和台风型,客观分为7种类型,如图3所示。

2.2.1 冷高压型

冷高压型是出现频率最高的大风型,约占总大风日的58.9%,对应客观分型的第一类和第二类,两类主要区别是冷高压中心的位置以及冷高压前部低压的强度(图3a、b)。第一类大风高压中心位于蒙古,第二类位于内蒙古,青岛位于冷高压的西南象限,风场为偏北风。第一类大风日数为142 d,占总大风日的28.7%,其中强大风日1 d,占此类大风的0.7%。第二类大风日数为149 d,占总大风日的30.2%,其中强大风日4 d,占此类大风的2.7%。第二类强大风日出现的概率是第一类大风的4倍,一方面与高压的位置有关,另一方面与海上低压的强度有关。当冷高压前有气旋或者低压时,气旋或低压与高压形成北高南低或西高东低的地面气压形势,这种形势下强大风出现的概率增加。冷高压型大风主要出现在冬季(125个大风日),其次是春季(90个大风日)和秋季(69个大风日),夏季最少(7个大风日)(图4)。

2.2.2 低压槽型

低压槽型大风约占总大风的25.5%,对应客观分型的第三类和第四类,两类主要区别是低压中心和低压槽的位置(图3c、d)。第三类低压槽是东北—西南向,第四类低压槽更接近南北向。第三类大风日数为87 d,占总大风日的17.6%,其中强大风日1 d,占此类大风的1.1%。第四类大风日数为39 d,占总大风日的7.9%,其中强大风日1 d,占此类大风的2.6%。第四类强大风概率比第三类大的原因是第四类大风海上高压强度较强,与低压槽之间形成西低东高的环流形势。

低压槽型大风主要影响系统是与东北气旋相联系的低压系统,多为蒙古气旋移动到东北平原后改称。当蒙古气旋东移时,常造成青岛的西南大风。这两种气旋是造成青岛偏南大风的重要天气系统,一年四季都有发生。低压槽型大风主要出现在春季(73个大风日),其次是夏季(25个大风日)、冬季(16个大风日),最少的在秋季(12个大风日)。当我国东部沿海有变性高压入海时,它与上述两类气旋形成南高北低的偏南大风形势。

2.2.3 温带气旋型

温带气旋型大风约占总大风的10%,对应客观分型的第五类和第六类,这两类的主要区别是在气旋中心位置上(图3e、f)。第五类气旋中心位于渤海上,第六类气旋中心位于山东与江苏交界处。第五类大风日数为25 d,占总大风日的5.1%,其中强大风日1 d,占此类大风的4.0%。第六类大风日数为24 d,占总大风日的4.9%,其中强大风日1 d,占此类大风的4.2%。

第五类大风型对应黄河气旋,第六类大风型对应南方气旋。第五类气旋型大风主要出现在春季(13个大风日),其次是冬季(6个大风日),最少为夏季和秋季(各3个大风日)。第六类气旋型大风主要出现在夏季(13个大风日),其次是春季(5个大风日)、秋季(4个大风日),最少为冬季(2个大风日)。上述气旋在东移时常引起青岛大风。气旋入海前,青岛为东—东南风;气旋入海后,其后部的冷高压南下,形成北高南低的形势,青岛出现偏北大风。

2.2.4 台风型

台风型大风日数为11 d,占总大风日的2.2%,其中强大风日1 d,占此类大风的9.1%(图3g)。台风型大风主要出现在夏季(9个大风日),其次是秋季(2个大风日),冬季和春季没有此类大风影响。

总的来看,冷高压型冬季大风最多,低压槽型春季大风最多,温带气旋型春、夏季大风最多,秋、冬季大风频率相当,台风型大风只出现在夏季和秋季。

3 大风预警检验评估

通过分析2015—2019年青岛市大风预警信号期间8个海岛站和22个岸基站6级及以上大风特征,检验评估气象部门在沿海地区大风预警服务效果。若1次预警信号期间出现6级及以上大风时次≥1,则记为达到预警1次。

2015—2019年共5 a期间,青岛市气象台共发布大风预警信号202次(表2),年平均预警41次,最多46次(2017、2019年), 最少33次(2015年),预警北大风占比为68.0%。由预警信号影响范围来看,发布影响内陆地区的大风预警只占3.9%,沿海地区占17.2%, 近海海域为100.0%。

由预警大风过程来看,单次过程中最多有21个站(70.0%)出现6级及以上风,其中有8次过程有一半以上站点出现,最少2站(6.7%)。在202次大风预警信号期间,海岛站均出现了6级及以上风,但有11次过程(5.4%)所有22个岸基站都没有出现6级及以上风。

表2 大风预警信号期间海岛站和岸基站6级及以上风统计

由预警站点来看,沿海站点(包括海岛站和岸基站)大风预警准确率平均为30.6%。超过平均百分率的站点共有9个,分别是朝连岛(92.9%)、长门岩(91.1%)、红岛休闲渔村(89.1%)、田横岛(83.7%)、灵山岛北(81.4%)、大涧山(77.2%)、灵山岛(70.7%)、大公岛(66.2%)和胶州营海(49.5%)。以岸基站为代表的沿海地区大风预警信号空发率较高,服务效果不好。

具体来看,除竹岔岛和大管岛外,海岛站(田横岛、长门岩、大公岛、朝连岛、灵山岛北、灵山岛)都对大风有比较好的预警响应(平均预警准确率81.0%)。岸基站1较易受到大风的影响(平均预警准确率16.6%),其中胶州营海、罗家营、奥帆基地、太平角的实况监测可用于参考发布大风预警。岸基站2不易受到大风的影响,预警准确率只有8.0%,岸基站3对大风的平均预警准确率为21.4%,其中超过平均值的站点大涧山可作为参考站。

图5 沿海站首次达到6级及以上大风比预警开始的延迟时间和末次达到6级及以上大风比预警结束的提前时间Fig.5 Lag/Lead time of the first/last observed force 6 wind and above compared with early warning announcing/terminating time at island stations and shore-based stations

结合观测站点大风实况以及站点对大风预警信息的响应程度,青岛市可作为实况预警参考站点信息是海岛站中的田横岛、长门岩、朝连岛、灵山岛,岸基站中可参考胶州营海、红岛休闲渔村、罗家营、奥帆基地和大涧山的实况来提供大风预警服务。

分析青岛市大风预警信号发布和解除时间特征,以反映气象预警服务效果。如表2和图5所示,各站点首次出现6级及以上风时间比预警开始时间平均推后12.1 h,其中气象度假村在连续4 d发布预警信号后才出现大风实况,红岛休闲渔村推后最少,为5.8 h,反映了大风预警提前量。各站点末次出现6级及以上风时间比预警结束时间平均提前了20.8 h,其中前湾港码头提前最多,为56.5 h,长门岩提前最少,为11.9 h。这对气象部门科学研判大风影响时间,及时解除预警,满足不同需求的靶向预警服务提出了更高要求。

对比每次预警信号期间海岛站和岸基站整点2 min风速首次达到6级及以上大风的时间,海岛站比岸基站平均早1.6 h,最多早35 h,最多晚7 h;有38.6%的预警信号过程中,海岛站起风时间早于岸基站,有19.3%的过程中海岛站迟于岸基站,36.6%二者同时出现6级及以上大风。同样分析大风最晚结束时间,即海岛站和岸基站末次达到6级及以上大风的时间,海岛站比岸基站平均迟4.7 h,最多迟80 h,最多早26 h;有66.8%的预警信号过程中,海岛站大风结束时间比岸基站晚,有18.8%的过程中海岛站早于岸基站,还有8.9%的过程中二者末次6级及以上大风同时结束。

4 结论和讨论

(1)青岛大风主要出现在冬、春季,其次是秋季,夏季最少,冬季的北大风多于夏季的南大风。海岛站一年四季均容易受到大风影响,环胶州湾地区全年不易受到大风的影响。造成青岛大风的环流型主要由冷高压型、低压槽型、温带气旋型和台风型组成;冷高压型以冬季大风为主,低压槽型以春季大风为主,温带气旋型是以春、夏季大风为主,台风型大风只出现在夏、秋两季。

(2)2015—2019 年青岛年平均大风预警41次,其中北大风预警占比为68.0%,海岛站平均预警准确率为81.0%,岸基站为18.0%,所有站平均预警准确率为30.6%。通过评估,建议采用海岛站中的田横岛、长门岩、朝连岛、灵山岛以及岸基站中的胶州营海、红岛休闲渔村、罗家营、奥帆基地和大涧山作为青岛市大风预警的实况参考站点。

(3)沿海各站点风速响应预警发布开始时间平均推后了12.1 h,反映了预警提前量;而响应预警结束时间平均提早了20.8 h,反映了解除预警的滞后性问题。

(4)对于大风预警发布后起风和结束时间,青岛海岛站和岸基站具有不同的滞后性特点,在开展大风预警服务时应统筹考虑海岛站和岸基站大风实况和预报信息。

当大风气象灾害预警信号发布后,面对生产企业追求经济效益、管理部门要确保安全的两全要求,气象部门应着力在大风灾害高影响行业和高风险地区预警优先发布、靶向预警解除等方面加强技术支撑,提高服务水平,以有效支撑各涉海企业精准施策,做到安全和效益双赢。而对于地方政府和有关部门、相关行业建立或完善针对大风灾害的应急预案,做到防范措施具体、分类分级应对也是十分迫切。