后乡土社会孝道嬗变的现实图景与形成机理

汪倩倩

(淮阴工学院 马克思主义学院,江苏 淮安 223003)

一、问题的提出

费孝通[1]指出,从基层上看去,中国社会是乡土性的。乡土社会是一个由血缘关系缔结而成的宗族社会,每个人一出生便被置于各种血缘伦理关系,为了维持建立在血缘关系上的伦理秩序,人们建立了以“亲亲、尊尊、长长”为核心的孝道伦理规范,在封闭的不流动的乡土社会中,孝道将宗族成员有效组织起来,构成了一个有秩序的血缘共同体,从而达成了乡土社会在道德意义上的整合。乡土社会的孝道伦理异常稳定强大,每个人都在祖荫的庇护下长大,并通过自己的努力以延续祖荫,从而为自己短暂的一生赋予永恒的生命意义[2]。

然而,在现代化浪潮的侵袭下,乡土社会的血缘伦理秩序遭到了破坏,乡土社会发生着剧烈的变迁。陆益龙[3]用“后乡土性”来描述当下的乡村社会:在后乡土社会,尽管村落共同体依然延续,但是共同体的主体构成与主体行动都已发生了变化,乡土文化出现了传统与现代、一元与多元的分化。那么,作为乡土社会核心伦理的孝道在后乡土社会是如何表述与实践的?目前学界存在着以下几种观点:一是衰落说。狄金华、郑丹丹[4]指出,在农村家庭中,许多年老父母依然要为成年儿女提供经济、生活等多方面支持,出现“逆反哺模式”,即子女一方面不断“挤压”父母的积蓄,另一方面却又不愿意承担赡养父母的义务或以一定的条件为前提才肯赡养。王向清、杨真真[5]指出,我国农村孝道式微表现为止于“仅养”、趋于“不养”、迫于“重养”、苦于“反养”、忘于“前养”。持衰落说观点的学者对孝道的嬗变持有悲观立场和批判态度,认为在现代化进程中道德滑坡与价值观扭曲导致人们对孝道的认同感日益疏离,孝道趋于衰落与解构。二是未衰落说。怀默霆[6]认为,成年子女与父母在日常照料、经济支持、情感慰藉等方面仍然存在密切的互动。李启明[7]指出,孝道观念在中国仍为主流,中国人的核心孝道观念并没有发生根本上的裂变。孝道已成为广大农民“共奉”的行为习俗,深植民间和农民的血脉之中[8]。持未衰落说观点的学者认为在后乡土社会,代际的反馈模式依然存在,孝道并未衰落。三是转型说。钟涨宝等[9]认为,在现代化进程中孝道发生了自适性变迁,具体表现为孝道的主体趋于多元化、孝道的客体局限于家庭、孝道的方式趋于理性化和多元化等方面。田北海、马艳茹[10]指出,传统孝道正在经历“吐故纳新”式的转型。持转型说观点的学者认为,文化本身就是一个流变的过程,后乡土时代传统孝道已转为一种新型孝道。但是学者们对转型后的新型孝道仅停留在理论层面的探索,对于新型孝道的现实样态缺少进一步的研究,缺乏经验事实的佐证。

马克思[11]指出,随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。孝道作为一种伦理道德,属于上层建筑的范畴。在后乡土时代,当赖以存在的经济基础已发生变化时,孝道必然会随之发生变化,因此,并不能简单地作衰落或未衰落的判定。那么,孝道嬗变既然作为一种事实,在后乡土社会究竟发生着怎样的变化?呈现出哪些新的特质?嬗变内在机理又是什么?以往学者研究后乡土社会孝道嬗变或运用抽样调查的方法或仅通过理论层面的探索,脱离孝道实践的真实场域,缺乏与日常生活的连接与互动,导致研究忽略了在孝道形式保存的背后孝道内容及其意义已发生的实质性变化,无法准确解释乡村社会孝道的内在演化逻辑,使得孝道的转型与重构缺乏事实依据。因此,本文运用田野调查的方法来考察孝道在M村的诸多变化与流动形式,并深入剖析孝道嬗变的内在机理,为后乡土社会孝道的转型与重构提供经验事实的参考。

M村位于儒家发源地山东省济宁市,距离曾子故里5公里;始建于洪武开国年间,相传是从山西洪洞县老鸦窝迁居至此,距今已有600多年的历史,具有悠久的历史文化。M村耕地面积约2300亩,气候条件优越,属暖温带季风区大陆性气候,四季分明、光照充足,适合农作物生长,农民多从事农业种植。M村交通便捷,南临新石铁路和327国道,北有日东高速公路,嘉汶路、济董线分别从东西两侧纵贯南北。全村共有486户约1800人,老年人约有300人,约占总人口的16.7%。近年来,在城镇化的推动下,村庄大部分年轻人外出打工谋生,留守村庄的现以老年人口为主。M村位于儒家发源地、有着深厚的孝道文化底蕴,孝道在后乡土社会是如何嬗变与实践的?M村为本文研究提供了一个较为理想的社会实验场。

二、乡村孝道嬗变的现实图景

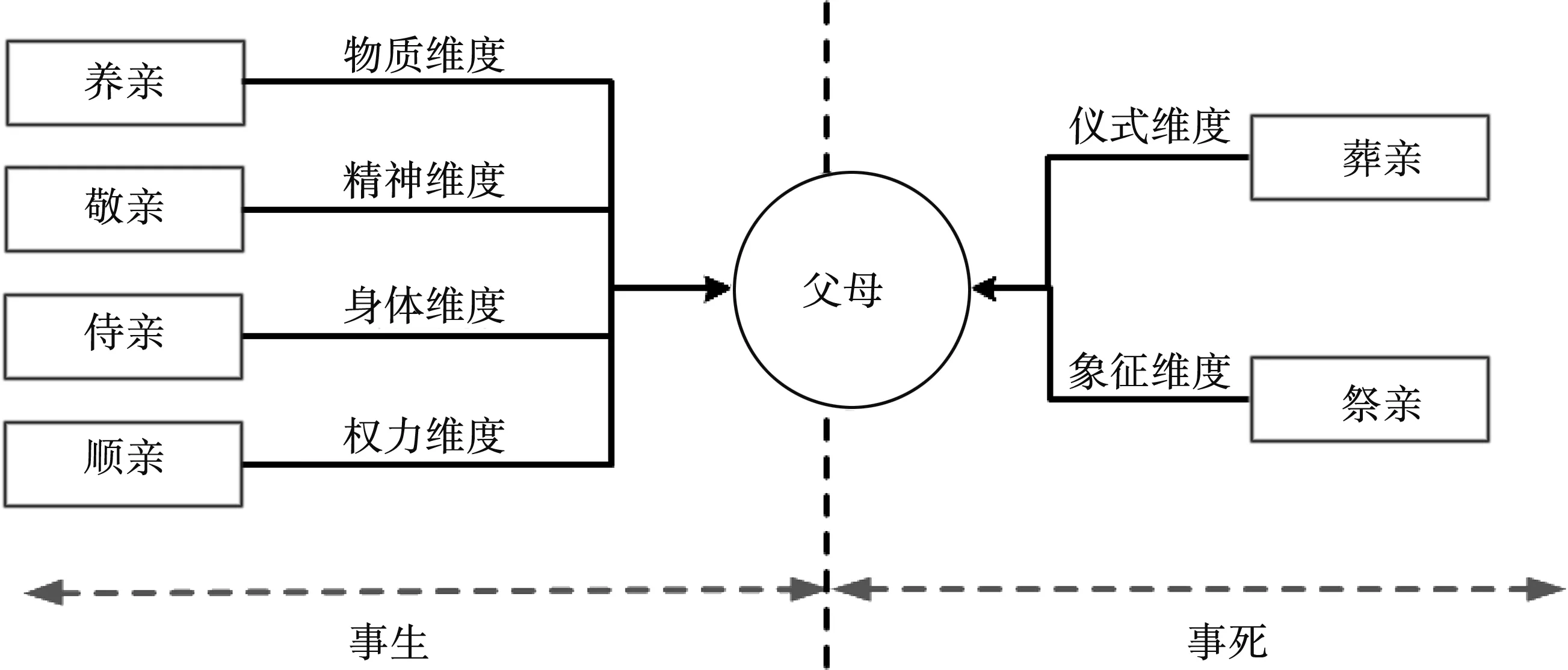

何为孝?“孝,善事父母者。”[12]“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。可谓孝矣。”[13]14“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。”[14]25孝是一个内涵极为丰富的概念,先贤们主要从事生、事死两方面去诠释孝道的内涵:父母在世时,子女能侍奉好父母;父母死后,子女能用礼来办丧事,按照礼来祭祀。据此,为全面展现M村孝道嬗变的现实图景,在概念的操作化上,本文从事生、事死两方面将孝道的内涵划为物质维度、精神维度、身体维度、权力维度、仪式维度、象征维度等6个维度(图1)。

图1 孝道的内涵

(一)养亲:孝道的物质维度

“肇牵车牛,远服贾,用孝养厥父母。”[15]“民之本教曰孝,其行孝曰养。”[16]赡养父母,在物质上满足父母的基本生活需求,这是孝道最起码的要求,也是为人子女的基本底线。子女本是赡养老人的主体,但在M村,年轻人的外出流动弱化了子女养老,老人的自我养老成为一种普遍现象。M村虽然农业基础条件较好,但是村里的大多数年轻人都不愿意依靠种田维持生计,他们通常会选择外出打工;平日村里看到的基本是老人和小孩,鲜有年轻人。从实际观察来看,M村老人的老年生活与日常劳作是分不开的,只要是身体健康、没有大病的老人,都会参与生产劳动,除非是失去劳动能力的老人才需要家人的照顾,但这种情况也比较少,大多数老人都处于终身劳动的状态。除了耕种自家的田地,到了农忙季节或者村周边有建筑工地的活,老人还会通过“做小工”赚钱。“做小工”是以天计酬,一般是100~150元/天,对于村里老人来说,这是一笔非常可观的收入,毕竟种田的收入较为有限。老人通过自己的劳动积累养老资金,保障自己的生计。对于这种现象,老人是接受的,他们认为子女在外面赚钱很辛苦,自我养老可以减轻子女的负担,而子女只要逢年过节能回家,老人便觉得心满意足了。村里的年轻人对老人自我养老也是接受的,他们认为老人只要身体健康,干点活一来可以减轻家庭负担,二来可以打发闲暇时间。但他们并没有逃避或否认物质赡养的义务,虽然长期在外,也会给父母寄点生活费,金额不等,主要视收入情况而定。

费孝通指出,传统中国家庭代际是一种反馈模式,父母承担抚养子女成年的义务,成年子女承担赡养父母的义务。反馈模式蕴含着一种互惠精神,实现了代际哺育与反育的一种供养平衡。在传统时期,成年子女结婚后,M村老人一般会退出家庭生产,过上被子女赡养的老年生活。然而,现在的老人不仅无法退出家庭生产,而且还要承担家庭责任,为家庭继续付出。这种现象被认为是合理的,甚至受到了老人的自我认同,成为农民广泛接受的现象,反映了当前乡村孝道内涵的新变化。

(二)敬亲:孝道的精神维度

“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”[13]15孝道除了物质上的侍奉外,还需要给予父母精神慰藉,满足父母的精神需求。改革开放前,受户籍制度、交通条件等的限制,M村的年轻人是很少往外流动的,都是和父母生活在一起,能够经常陪伴在父母左右。然而,现在M村的年轻人大多外出谋生,逢年过节才会回来,有些距离较远的,过年才能回来一趟。一年中子女与老人相聚的时间也只有短短的半个月到一个月。由于相处时间少,加上思想观念与生活环境的不同,两代人之间的共同话题越来越少,互动也越来越少。子女长时间不在家,老人孤独感较强,精神生活匮乏。而精神生活又是老年生活的重要组成部分。对于老人来说,最大的精神慰藉莫过于儿女环绕和子孙满堂。然而在M村,子女的外流导致老人只能依靠邻里之间的相互交往,以及在自己的劳作、隔代抚养中,甚至是宗教活动中获得精神上的慰藉。近年来,基督教在村里非常盛行,很多老人通过参加基督教活动寻求精神上的寄托。他们会约好在村里某个地方聚会,一起唱歌学习,结束之后一起聊家常,以此打发闲暇时间。村里虽然新建了健身广场,但是去的人并不多,老人似乎还没有形成参与文化活动的习惯。一到逢年过节,老人谈论最多的就是子女是否回家,如果子女不回家,老人的孤单感便会倍增。老人对子女敬亲的要求较低,只要子女逢年过节回家看望他们,能够和颜悦色与他们聊聊家常,老人就基本满足了。

平时都是我和老头子两个人在家,小孩在外面打工,他们在外面时间长,回来也不太习惯,过完年就走了。我们对孩子要求不高,见面客客气气的,不甩脸子给我们就心满意足了。(WCH,M村,2019年10月3日中午)

(三)侍亲:孝道的身体维度

“孟武伯问孝。子曰:‘父母唯其疾之忧’。”[13]14侍亲是指当父母年迈生病时,子女要悉心照料,及时为父母寻找良医医治。而在M村只有生重病、高龄失能或半失能的老人才需要家人的照料。有老伴的老人多是由老伴负责照顾,没有老伴的才会由子女照顾。子女多的家庭一般会由子女轮流照顾父母:一种方式是老人在这家住几天,再去那家住几天;还有一种方式是由儿子出钱雇佣护工,或者由女儿、媳妇照顾父母,这样既不耽误外出打工赚钱,也避免老人来回搬家折腾。如果子女少或者子女实在没有办法照顾的,老人才会被送到养老院,但老人内心都不愿意去,在他们看来,住养老院并不是一件光彩的事,只有无儿无女的才会去。为了避免让村里人说闲话,生活无法自理的老人基本都是在家看护,子女不照顾的情况也很少。但“久病床前无孝子”,子女长年累月照顾老人,也会感到心力交瘁。所以老人特别害怕生病,一些得了重病的甚至不愿意去医院治疗。由于医院治疗费用高,老人害怕白白花了钱不仅没治好病,还拖累了子女。老人为子女操劳一辈子,老了病了却不愿成为子女的累赘,有些甚至愿意用自杀的方式来结束生命,以减轻子女的负担,反映了当前乡村代际关系的失衡。

现在去医院一套检查下来,起码要1000块钱;如果是大病重病,没有大几万块钱是出不了医院的,还不一定能治好。要是哪天我生了重病,不如喝农药算了,省得看了又治不好,还拖累孩子,孩子现在负担也重。(WCX,M村,2019年10月5日下午)

(四)顺亲:孝道的权力维度

顺亲是指子女要顺从父母。“不得乎亲,不可以为人。不顺乎亲,不可为子。”[17]200在传统家庭制度中,父母拥有绝对的话语权,支配着家庭生活中的大小事情,子女要服从于父母,不能忤逆父母。但如今,老人在家庭生活中缺少话语权,特别是子女成年以后,老人对家庭事务知晓参与的并不多,即使他们有自己的看法,意见也时常表达不畅或不被子女采纳。即使是在婚嫁大事上,也不再是由父母做主了,而是由子女自己说了算。所以,M村的老人越来越少地操心家中事务,有时为了避免意见不合或避免与子女发生冲突,老人在家庭生活中保持着沉默。沉默可以将家庭矛盾暂时隐藏起来,营造出家庭幸福和谐的虚幻图景。乡村的现代化变迁导致了孝道权力的衰退,父母的权威随之倒塌,阎云翔称之为“父母身份的非神圣化”。父母再也没有天然的权利要求子女顺从于自己,在家庭事务中缺乏话语权与决策权;年轻人也变得更富有理性与自我意识,不会盲目服从父母,反映了孝道内涵的现代化变迁。

老不管少事,孩子大了,谁会听我们的话。我现在也不插手他们的事情,说多了还讨嫌,由他自己去吧。想过太平日子,老年人就要少说点话。(WDP,M村,2019年11月2日中午)

(五)葬亲:孝道的仪式维度

自古以来,中国人对“死”有种特殊的认知,“死”被赋予了一种特殊的含义,成为孝道的重要内容。“养生者不足以当大事,惟送死可以当大事。”[17]207“孝子之丧亲也,哭不偯,礼无容,言不文,服美不安,闻乐不乐,食旨不甘,此哀戚之情也。”[13]38丧葬之礼表达了子女对父母的深厚情感,最能体现出孝道精神。在M村,传统丧葬礼仪较为复杂,包括小殓、报丧、入殓、吊孝、出殡、祭奠等一系列程序,葬礼持续的时间也比较长,一般要7天左右。

但现在M村的葬礼发生了很大改变:仪式越来越简单,在程序上只保留了入殓、吊孝、出殡环节,葬礼的时间也缩短为3天左右;然而,丧葬的花费却年年上涨,特别是酒席与乐队戏班的花费。据了解,近年来,丧葬酒席一般是流水席,早、中、晚三顿,酒席的花费大概要三四万元左右;烟酒的档次越来越高,从前几年一百元左右一瓶的酒到现在三四百元;乐队戏班的价格不断增长,表演内容越来越丰富,当地唢呐表演非常盛行;另外,雇人哭灵、歌舞表演也是葬礼的必备环节,每场的费用在五百元到一千元不等,具体还要视情况而定。总体算来,一场葬礼的花费大概是五万元到十万元,相当于村里一个普通家庭一年的收入。

“丧祭之礼明,则民孝矣。”[18]丧葬礼仪是培养孝道精神的重要载体。然而在M村,丧葬之礼似乎成了一场面子的竞争,一部分人利用丧葬礼仪盲目攀比、炫耀财富。对于身处其中的普通农村家庭来说,为了人情、面子,他们不得不跟风照办,甚至是举债大办。这些虚荣和攀比行为的背后反映了乡村社会评价和认可机制的变化。

如果哪家的老人去世没有歌舞表演、雇人哭灵,村里人会在背后说闲话,比如子女小气、不孝顺之类的。都是一个村子的,不想被别人指指点点,所以别人怎么办我们就怎么办,花费高点就高点吧,最多借点钱,以后慢慢还上就行了,总比被别人在背后说闲话的好。(WH,M村,2019年11月10日下午)

(六)祭亲:孝道的象征维度

祭亲是孝道的延续,具有象征意义,表达了子女对已逝父母的一种哀思和尊敬。“父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。”[13]8“尊尊亲亲之义至矣。故曰:祭者,志意思慕之情也。”[19]以前,祭祀是M村里的头等大事,父母去世后,按照村里的习俗会举行三日祭、七日祭、百日祭、周年祭。三日祭是父母葬后的第三天,子女去父母坟前添土哭奠。七日祭是从父母去世之日开始计算,每七天一祭,一般是从一七到七七,一共是49天。百日祭、周年祭是父母死后一百天和一周年忌日,子女要上坟祭奠。周年祭要连祭三年,而且三年期间,子女不准穿红着绿、不准家办喜事、不准贴春联,直到三年祭满后,方可按通常习俗祭祀。此外,每逢清明节、中元节、冬至日、除夕日也都要布置隆重的祭祖仪式。祭祖分为家祭、墓祭两种:家祭是在家里供奉父母的牌位或在遗像前进行,摆供品、点香烛、设果品、备祭席,供先人享用;墓祭是带上贡品、香烛、纸扎去父母坟前祭奠。M村过去把祭祀作为家族中的大事,一是显示孝子的思慕之心,二是通过祭祀求父母在天之灵保佑子孙后代。

但现在的M村,年轻子女外出打工较多,平时很少回家,无暇参与家族的祭祀活动,祭祀习俗也随之逐渐淡化。村里人普遍认为,孝子是要在父母在的时候行孝,父母去世后的繁文缛节没有必要。在乡土社会中,祭祀礼仪作为“五礼”之首,是衡量孝子的重要标准之一。但现在,祭祀似乎已经被人们所遗忘,不再具有象征意义。人们更加注重父母生前的孝养,不再把行祭祀之礼视为孝子的标准,反映了孝道内涵的变化。

三、后乡土社会孝道嬗变的形成机理

孝道是社会对子女的行为期盼,“是连接个体与社会结构的关键概念”[20]。因此,本文沿着两种思路来解释后乡土社会孝道嬗变的形成逻辑:一是从城镇化、制度规制等结构性力量去阐述孝道的嬗变;二是从场域-惯习的视角分析孝道嬗变的文化因素与情境性因素,从而剖析后乡土社会孝道嬗变的内在机理。

(一)城镇化:流动的乡村

乡土社会原是一个封闭的不流动的社会,具有熟人社会的社会底蕴。因为无法流动,子女可以常伴父母左右,为父母提供物质支持、精神慰藉与身体照顾;与此同时,为了维护熟人社会的人情与面子,人们会自觉遵守孝道的规范伦理。所以,在乡土社会中,人自然会也必须要行孝。孝是一种当然的事,也是作为子女的一种义务,或是一种应当扮演的角色。随着城市化进程的快速推进,乡村社会不再是一个封闭的不流动的社会,出现了劳动力的大量往外流动,且流动是后乡土社会的生活常态。在M村约有三分之二的年轻人外出打工,在此流动大军中,只有少部分家庭举家搬迁,老人随成年子女一起流动。而在大部分家庭中,为了减少流动的成本,老人通常会留守在村里从事农业生产或照顾未成年的孩子,由于生产生活压力大增,他们只能依靠自己的力量来支撑老年生活。即使子女有孝心,但长期身体的不在场导致孝道无法发挥维系农村家庭养老支持的功能,在物质赡养、精神慰藉、身体照顾等方面不可避免地存在着“失范”现象,丧葬礼仪也因缺乏传承主体而逐渐消失。与此同时,乡村养老服务体系的不完善、公共养老服务的缺位导致自我养老看似是乡村老人的自愿选择,实则是一种被迫之举。

(二)市场化:养老成本的增加

在市场经济环境下,农村家庭处于边缘与劣势的地位,毕竟种地的收入十分有限。在M村,除去种子、农药、化肥的费用,一亩地的收入1000元左右,如果农忙时再请帮工等,收入便所剩无几。这就意味着乡村的青壮年劳动力要么外出打工,要么接受低收入的生活状况,对于多数家庭来说,他们都想通过在城市的打工收入来促进家庭收入的增长。但如果家里有老人需要照顾,家庭劳动力便不能充分进入市场,加之现在老人看病的费用较多,赡养老人的成本也会增加。随着医疗技术的发达与交通条件的改善,老人一般会去县城医院看病,去了医院要做各项检查,这是一笔不小的支出;要是遇到大病、重病,医疗支出会更多,这对农村普通家庭来说是一个沉重的负担。对于老人来说,他们的生活价值来自子代更好的发展,为了减轻子女的负担,他们患了大病、重病不愿去医院治疗。即使一些子女心存孝心,但面对生活、育儿成本的飙升,也不得不在赡养老人与抚育下一代中做出平衡。

(三)家庭结构的变迁:核心化

在乡土社会,由于受生活条件的限制,多世同堂是一种常态,子孙们结婚后不分家,仍然居住在父母家庭里。在联合家庭结构中,家庭成员们共同生活、共同耕作,也共同承担着家庭养老的责任。“中国农村家庭,大都是大家庭。所谓大家庭制度者,纵的方面,上有祖父母、伯叔祖父母、父母,下有子女侄孙等;横的方面,有兄弟姊妹、堂兄弟姊妹、妯娌等。”[21]

在后乡土社会,传统大家庭结构模式被核心化家庭结构所取代。在M村,由于村里的年轻女孩大量进城,在婚姻市场上男性处于劣势位置。为了让儿子娶到媳妇,婚房是必备条件,家庭经济条件好的家庭会在县城或者市区买房,家庭条件一般或较差的会在镇上买房,成年子女结婚后一般与父母分开单过。在核心化家庭中,家庭关系的主轴由过去的父子关系转向了夫妻关系,女性在家庭生活中的权力地位明显上升,在家庭内部资源分配上也是以儿子儿媳及子孙辈的需求优先;老人在家庭中的权力地位明显下降,从主导地位转向了依附地位,在家庭事务中缺乏足够的话语权与决策权。在当代家庭核心化的时代,亲子分爨之后,亲代所支配的资源范围大大缩小,子代收入是其不能染指的;而在当代农村青壮年劳动力非农就业成为收入主要来源时,以农为主的老年亲代经济地位进一步下降;加之缺少社会养老保险和医疗保险制度的扶助,子代成为亲代养老的全方位依靠对象,亲代的弱势状况愈发凸显[22]。

(四)消费文化:观念的改变

虽然乡村社会孝道的嬗变是社会结构性力量共同作用的结果,但不容忽视的事实是,乡村社会的文化环境与微观实践也起到了非常重要的助推作用。从某种意义上来说,孝道的嬗变是村民在乡村社会场域中,通过他们的具体实践行动建构起的一种社会现实。

贺雪峰[23]认为,当前中国农村正发生着一场以农民关于人生意义定义的变化为基础的价值之变。他将农民的价值需求分为本体性价值和社会性价值:本体性价值是传宗接代,当前在乡村社会已被大大削弱;村民转向了追求社会性价值,而过分追求荣誉、面子等社会性价值成为解释当前乡村诸多行为的关键。市场经济不仅在物质层面,而且在观念和逻辑层面重塑着乡村社会。乡村社会的生活逻辑被物质型的消费文化所裹挟。而在消费文化里,消费的并非商品本身,而是商品背后所隐藏的符号意义。丧葬礼仪作为一种消费符号,村民通过丧礼的大操大办达到炫耀的目的,从而在村里获得面子。面子是乡村社会中重要的社会资本,代表着其在乡村的地位与声望,大家都想有脸面地生活。因此,葬礼上的大操大办、请人哭丧、歌舞表演被认为是习以为常的事情,甚至将其作为衡量孝与不孝的重要标准。对于那些无法负担高额葬礼费用的家庭,会遭到他人的非议、谴责,甚至还会被扣上抠门、不孝的帽子。当这种行为逐渐成为乡村的一种非正式制度,就会产生制度的惯性,并以自己的方式不断实践与延续,并不断得以强化。

(五)地方共识:情境实践的建构

在乡土社会,基于熟人社会的交往规则,村民之间建立了共享的价值观与道德规范,生成了地方性共识。地方性共识是生活在一起的人们所共同建构起来的一种情境与氛围,影响着人们的现实行动。在M村,大多数年轻人都会外出打工,如果有年轻人愿意留在村里,会被认为是懒汉、无能,这就无形中建构了年轻人外出流动的合理性现实。一方面,年轻人用自己的外出流动弱化了家庭养老的责任;另一方面,为了让子女有出息,在外面获取更多的机会、赚更多的钱,老人自愿成为自我养老的主体,他们用自己的实践宽容子女弱化孝道的行为。乡村舆论对孝道评价标准也日益模糊,人们默认老人为家庭无穷的付出是理所当然之事,且淡化甚至忽视子女的赡养责任,由此共同形塑着后乡土社会孝道的嬗变。

四、讨论与展望

随着乡土社会向后乡土社会的转变,传统孝道发生了诸多变化,呈现出新特征。传统中国家庭代际抚养-赡养的反馈模式被打破,老人承担起自我养老的责任,显现出代际关系的失衡。但这种变化并不能简单归结为孝道衰落抑或是未衰落,而应该在社会转型与乡村变迁的事实基础上去考量与判定,孝道嬗变可视为社会结构性力量与乡村实践情境共同形塑的结果。

孝道对于乡村治理、乡风文明的塑造、缓解当前乡村养老危机等问题具有重要价值。当前应将孝道嬗变作为基本的出发点,重新建立传统性与现代性之间相互协调融合的新的乡村孝道价值伦理秩序。与此同时,政府和社会力量也应当承担起相应的责任,健全完善乡村养老保障制度,弥补家庭养老的缺位和不足,共同建构起孝道传承践行的长效机制,营造出一种爱老敬老的氛围,让乡村老人更加体面地生活,过上更好的晚年生活。具体措施如下:一是提高乡村养老保险的待遇水平。加大对农村养老资金投入,建立起多层次的养老保险体系和养老基金保值增值机制,提高农村社会养老保障水平。二是加强农村养老服务设施建设。加大对农村养老服务的投入,充分发挥社会力量的主体作用,鼓励企事业单位、社会团体和个人参与农村养老服务建设,建立多渠道的资金筹措机制,并通过政策倾斜,给予土地、房屋、资金补贴、税费减免、贷款等方面的优惠。三是以农村留守老人、高龄、失能老人为重点服务人群,建立农村养老关爱服务体系。对于乡村留守老人、空巢老人,进一步放开户籍限制,完善老年人口随子女迁移政策,设立探亲假日或者护理照料假日,让子女有时间回家陪伴照顾父母,从制度上倡导和保障子女的侍亲行为。四是提供信息、技能与心理支持。利用基层政府购买服务、社会组织运作实施等方式,做好农村社区日间照料和家庭支持服务,解决老年人的基本生活照料,给予精神慰藉与关爱,切实提升老年人的生活品质。在后乡土社会,孝道不应是僵化的思想教条与伦理规范,而是一种与新时代相契合的鲜活存在,具有更丰富的精神内涵,以一种更加现代、开放包容的姿态服务于现代乡村社会。