发动机振动特征分析与隔振技术研究

李莲花

(黑龙江农业工程职业学院,哈尔滨 150088)

0 引言

随着车辆制造技术的快速发展,汽车已经成为人们出行和交通运输的主要工具,在汽车的安全性、可靠性、操作便捷性不断提升的同时,汽车的驾驶舒适性也成为了汽车品质的重要考评要素。发动机是燃油汽车必不可少的动力机械,是汽车行驶和各项功能实现的基础保证,与此同时,发动机也是汽车振动的主要产生源之一。振动是影响驾驶体验的主要因素之一,如何通过发动机技术升级和安装布局的优化减少驾驶过程的振动感知一直是汽车制造企业的重点研发工作。隔振技术作为减少发动机振动传递的有效技术,是改善汽车整体振动感知的最经济、最有效的手段之一,因此,应充分利用隔振技术,实现驾驶体验的改善提升。

1 发动机振动相关研究

近年来,我国的汽车技术实现了跨越式发展,汽车发动机技术也成为了科研领域的重点工作,除对发动机机体本身展开大量研究外,针对发动机的振动特性与隔振技术也展开了大量的研究。史来锋等[1]针对发动机结构辐射噪声控制进行了研究,为降低车内NVH值,利用仿真技术分析了配气机构、活塞连杆机构、曲轴飞轮系等因振动产生的激励,对于通过控制振动特性降低汽车噪音提供了数据分析。李康康等[2]针对汽车发动机橡胶悬置的振动特性展开分析研究,采用动力学软件ADAMS及ABAQUS软件构建发动机橡胶悬置系统的数学模型和有限元模型,对橡胶悬置进行了结构优化,使橡胶悬置结构性能得到明显提升。张晓等[3]针对汽车发动机机体的振动衰减特性展开研究,利用发动机机体双向流固耦合振动衰减有限元模型进行了有效的数据分析,并进行了振动衰减实验测试验证,论证了冷却液的存在对发动机机体各部位的影响机理与减振效果。董柱贤[4]等针对三缸发动机平衡特性展开分析,并将平衡特性与悬置技术进行匹配,对悬置刚度进行设计优化,利用Newmark-β算法对匹配后的悬置系统进行振动响应分析,实现了高转速下的有效减震,有效改善三缸发动机扭矩波动大、往复运动惯性力矩不平衡等振动不利因素,也为其他种类发动机的隔振技术提供了改进思路。

2 发动机振动特征

2.1 导致发动机振动的因素

2.1.1 机械运转振动

发动机包括众多机械零件,各个零部件相互配合、协调运转才能保证发动机的基本性能,机械运转也会不可避免地产生振动和冲击。发动机运转过程导致振动的因素包括活塞运转对汽缸产生的摩擦和冲击;正时链条与链轮配合运转的啮合振动;压缩机运转振动;曲轴扭转产生的振动;机油泵运转振动;喷油器针阀开闭产生的冲击;轮系与皮带摩擦产生的振动;齿轮之间的啮合振动;起动机运转振动等。机械运转振动的频率和振幅等参数受到机械零部件状态、配合情况、润滑情况等多方因素影响。

2.1.2 燃烧做功振动

燃烧做功是燃油发动机最主要的特征,能够实现化学能向动能的转化,在燃烧做功过程中伴随着压力与温度的快速变化,也会不可避免地产生振动。一方面,当可燃油雾点燃的瞬时,汽缸中压力出现迅速增长趋势,快速变化的压力对燃烧室壁和活塞产生冲击,使汽缸整体的振动增加并向周边的发动机零部件扩散,引起整体振动的复杂化;另一方面,燃烧做功是循环往复的周期性活动,会随着发动机转速的增加导致燃烧做功的频率增加,频率的快速增加也会造成燃烧室的刚性振幅扩散加剧,导致发动机机体的刚性振动更加明显。

2.1.3 进排气振动

发动机运转过程,进排气应视为两个独立的工序,其产生的振动在形式和特点上也存在一定差异。进气过程产生振动的位置包括进气门、进气歧管、空气滤清器等部分,由于这些部位的组成零件普遍刚性较大,容易在进气过程因气流而产生振动;此外,进气过程若空气质量不佳或有杂质进入,也会造成振动的增加。排气过程产生振动的因素包括排气瞬时产生的冲击、排气尾管产生的振动、气流排出时的不均衡产生的振动、刚性结构(如排气管路)因激励而产生的振动等。

2.1.4 发电机振动

发动机配套的发电机也是发动机的主要振动来源之一,由于发电机在运转过程中的转速很高,发动机输出转速和发电机的转速之间存在3.2~3.5倍左右的差异,当发动机的转速在5 000 r·min-1时,发电机转速可达15 000~16 500 r·min-1,在较大的传动比下,会出现较为明显的传动不平衡现象,这种不平衡的状态会造成传动出现明显的振动问题,同时冷却风扇和冷却系统的工作量也加大,导致液体流速和气流速度增加,使振动问题加剧。

2.2 振动规律

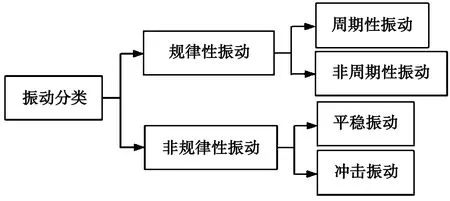

根据导致发动机振动的因素分析,可见发动机的振动主要包括以下几种形式:1)离心力引起的振动;2)往复运动造成的冲击;3)气体爆燃产生的冲击;4)气流或液体流产生的振动,等等。根据典型振动的特征将振动产生的形式进行归类,如图1所示。可见在发动机运转过程出现的规律性振动包括周期性振动和非周期性振动两类,周期性振动包括曲轴、活塞等往复运动或发电机转动等产生的振动,这类振动具有明显的规律性和周期性特点;非周期性振动包括气流、液体流产生的不规律振动等。此外,还包括因零部件制造缺陷、材料选用不合理、老化磨损等原因产生的机械状态不理想而造成的振动,这些振动可能不具有明显的规律性特征,部分甚至产生敲击或撞击等剧烈振动,常常暗示着发动机存在一定的故障问题。

图1 振动特征的分类

根据发动机运转的主要参数进行分析,利用振动传感器进行发动机振动状态的监测,可获取发动机在不同工况下的振动数据。1)不同转速的下的振动状态。发动机在不同转速下的振幅及频率呈现规律性变化,发动机在怠速状态下,由于运转速度低,转动零件的不平衡性易凸显,表现为低频率的高振幅振动;随着行驶过程转速的增加,没有故障的发动机振幅逐渐下降,发动机产生的振动以高频小振幅为主,但因频率增加常出现噪音增大问题。2)加速过程的振动状态。加速过程包括均匀加速和急加速两类,均匀加速的振幅和振动频率也呈现相对均匀的变化趋势,只在升挡过程会因转速降低而产生波动,而在急加速过程,由于转速变化快、升挡频率高,各个振动源的激励效果更为明显,尤其在换挡过程易出现明显的振幅波动。3)减速过程的振动。大部分的减速过程相对平稳,振动状态变化较均匀,总体上振动频率逐渐降低,减速至怠速状态后振幅相应增加。

3 控制振动的有效措施

随着对汽车发动机的研究逐渐增多,为减少发动机振动对驾驶体验的影响,汽车企业应用多种技术措施来降低发动机运转对整车振动的影响,显著改善了汽车的驾驶品质。总体上讲要降低发动机振动对驾驶体验的影响,主要可采取三方面措施:1)减少振动的产生。主要是从优化发动机结构、改善发动机技术状态入手,常见的优化形式包括对主要振动件进行优化设计,改善冲击、运转不平衡等问题,或优化进气、排气、供油等逻辑合理性,减少振动问题的发生;还可通过优化加工制造工艺来提高发动机零部件的加工精度,提升装配合理性,也能有效降低运转过程产生的振动。2)合理选择材料。针对发动机制造过程的材料选择进行改良,在满足发动机使用要求的前提下,优先选择减震效果好的新材料,避免因选择材料的刚度过高而产生低频共振问题,分析发动机运转各个转速的频率特点,避免材料在某一转速下出现共振。3)采用隔振技术。隔振技术是在发动机与汽车车架安装过程采取的一种缓冲吸振技术,通过安装隔振装置降低发动机向车身传递的振动强度,是较容易实现的振动控制措施。

4 隔振技术的研究与特征

4.1 隔振技术研究情况

发动机的隔振技术应用效果受到隔振装置的材料、形状、弹性性状等多方影响,还与安装形式、安装位置关系密切,为进一步提升隔振技术的实际效果,降低由于发动机振动激发的车身钣金件和底盘相关零件的振动,我国针对汽车隔振技术展开了大量的研究工作。潘公宇等[7]研究了一种压电作动器主动悬置模型,并进行了整车主动悬置经典模糊控制器及双环模糊控制器设计,验证了双环模糊控制器相对于普通悬置隔振技术的优势,为隔振装置的升级提供了电控方向新思路;贾富淳等[8]研究了汽车基于动力吸振器的发动机整机振动控制方法,采用二自由度动力吸振器对汽车发动机怠速时的整机振动进行控制,使发动机振动传到车架的能量减少了39%,证实了适当增加刚度和阻尼对提高动力吸振器的吸振效果作用明显。

4.2 隔振技术的特征

现阶段针对汽车隔振技术的实际应用主要包括以下几种方式:1)利用软性材料进行悬置安装,材料需能有效减少振动传递量且能保证发动机安装牵固,不会使发动机出现明显的纵向及横向位移。2)避免共振技术,多是利用复合型材料或复合型结构制造悬置装置,以避免发动机在某一转速下的振动频率引起车体部分薄壁零件的共振。3)适当增加车身阻尼,也是利用隔振技术降低车身共振及振动传递的有效方式。

5 结语

综上所述,随着汽车技术的不断提升,汽车的减震技术应用已成为高品质汽车生产的必要环节,通过监测与分析汽车发动机的振动特征,有利于明确发动机的振动规律,从而有针对性地对其进行技术优化。从发动机的发展史来看,振动控制不仅有利于提升乘坐体验,还能有效改善发动机的性能与使用寿命。因此,针对汽车发动机的振动控制,应从优化技术状态与改善装配技术等多方面入手,并进一步提升隔振技术的有效性,实现乘坐体验的再次升级。