杨梅竹斜街的前世今生

端木东舸 西柚

【编者按】

杨梅竹斜街位于前门外西南,东起煤市街,西到延寿街,全长496米,至今已有600年历史。

民国时期的杨梅竹斜街,是一个重要的文化地标和繁华地段,文人、商业、书局、名人故居汇聚于此。鲁迅、沈从文等文坛大家曾多次在笔下提及此地。

2013年7月,西城区人民政府对杨梅竹斜街实施腾退改造,在保留传统的基础上融入了新潮文化,一跃成为“网红”,引来众多游客前来打卡。改造后的杨梅竹斜街连续7年成为北京国际设计周的分会场,还被评为北京十条“最美街巷”之一。

从古至今,这里一直是北京文化的金名片。本文将从前世今生两方面分别解读杨梅竹斜街,带您沉浸式寻访老北京胡同。

繁华深处 风韵盎然

有历史的胡同,经过翻新被保留了下来,所幸那些老建筑还都依然保持着风韵,在向人们讲述有味道的故事。

世界书局

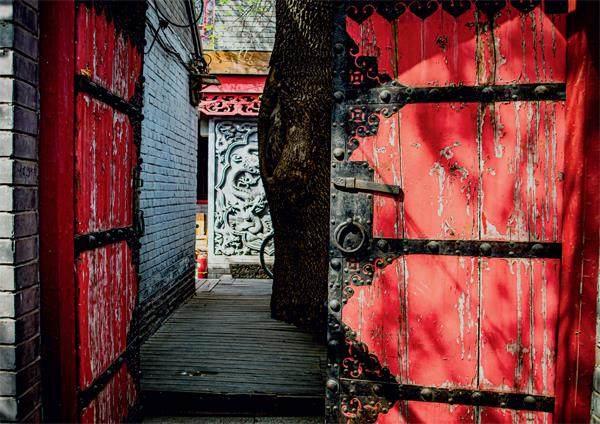

踏过北京城最短的胡同“一尺大街”向东,从杨梅竹斜街的西口进入,不久就会见到路边一座内敛的二层小楼。砖木结构的西洋式建筑,却又容纳着颇具中国审美特色的深红木窗同对开木门。窗棂已斑驳褪色,门环也锈迹斑斑,岁月的痕迹在这里汇聚,成为一首弹着吉他轻唱的民谣。杨梅竹斜街75号,民国初年的世界书局。

世界书局,1917年由原中华书局副经理、绍兴人沈知方创办,1921年的时候扩大规模,改组成股份有限公司,沈知方任总经理。发行所最初设在上海公共租界,印刷所建在闸北。自1924 年起,开始出版中小学教科书,与商务印书馆、中华书局开始三足鼎立。

全盛时期,世界书局在全中国各大城市设分局30 余处,北京分局旧址就是如今杨梅竹斜街的这座二层小洋楼。后沈知方因投资房地产失利,辞去总经理一职。1950 年左右,世界书局的时代,宣告结束。

而今,小楼已作民居,住户在这里同建筑形成了彼此生命间的依托。里面的人们,不知道是否清楚建筑的故事,而建筑自己,却牢牢记住了每一个寒暑更迭,每一场胡同花落。

青云阁

在胡同的中间,路南有一座三层的建筑,传统里带着几分洋气。深红的圆形拱门,门楣上石匾,白底黑字,名唤青云阁。据说,青云阁建于清朝乾隆年间,1905年进行了翻建。现在看到的,应该是1918年兴建起来的。

看名字,就觉得这里会有不少故事。谁说不是呢,不少名人,都和这里结下过多多少少的缘分。

百十年前,最爱来这里的那个小个子男人,叫鲁迅。

据周作人先生在《鲁迅的故事》中介绍,住在绍兴会馆的时候,每个月里,都会有那么一两个星期天,早起吃过饭喝过茶以后,鲁迅要溜达到琉璃厂玩上半天。

他常去的店在琉璃厂西门附近,叫做“敦古谊”,那家店的老板很实在质朴,是鲁迅很赏识的一个人。老板经常到外地去拓碑,去过很多地方,见闻很广,鲁迅很爱和他聊天,在那里买的拓本也最多。当然了,除了敦古谊,先生还是要去其他店铺的,只不过作为弟弟的周作人先生未能记下罢了。

但是,虽然周作人先生没有记下那些店铺,可他却对杨梅竹斜街里的青云阁记忆尤深。

按照书中记载,从琉璃厂西门往东走过去,经过一尺大街,不一会儿便到了杨梅竹斜街的青云阁后门。鲁迅先生会到楼上的茶社,坐下吃茶点替代午饭。茶社里边靠墙的地方有高级座位,都是躺椅,但鲁迅先生从来不坐,因为嫌它们不干净,而且他觉得躺着喝茶吃东西的样子也过于难看,大可不必。他一般会找个普通位置的方桌坐下,喝着茶,吃着包子、汤面,再来上两三样蜜饯。据说那包子的口味,比起当年东安市场的五芳斋,有过之而无不及。

吃饱喝足休息够,从青云阁正门出来,鲁迅先生会买点日用品回家,去等着那些来找他谈闲天、论古今的三五好友了。

就这样,鲁迅成了青云閣的常客。当年青云阁的茶社,最出名的是玉壶春,不知道鲁迅先生常去的,是不是那一家。

当然了,既然杨梅竹斜街离着“八大胡同”不算远,那这里就免不了出现一些风尘女子的身影。话说当年蔡锷和小凤仙就是在这里相识后,才有了那么一场让人唏嘘伤情的凄美故事。

多少繁华,终究随着时间在空间里消失不见,青云阁见证了几个世纪的风流儒雅、热烈清欢,也是那一场场低吟浅唱该落幕的时候了。只是那些盘旋在胡同上空的故事,却依旧时刻浮现在今人的眼前。

酉西会馆

61号的门面是一座敞亮的金柱大门,虽然经过修缮,但还是可以凭借瓦垄间的衰草,找寻到沧桑的痕迹。从裂开缝隙的门板之间向院内窥望,杂物的随意搁置同偶尔飘来的饭菜香气,透露着一股生活气息。这里,在100年前,叫做酉西会馆。

1922年的夏天,一个出身行伍略显消瘦的青年,弃武从文只身来到北京,怀揣着一个伟大的文学梦,决定拼搏出一方天地。虽历尽艰苦卓绝,但命运总会青睐付诸努力的人们。到后来,高小文化出身的他,终于成为一代文学大家。这个人,就是沈从文。

初到北京,沈从文无处可去,通过在酉西会馆做管事的一位远房表哥,寻得了会馆内一间免费的住处。他想走文学的路,但因未能通过大学入学考试,不得已只能窝在会馆孜孜自学。每日两个馒头和泡咸菜是他难得的佳肴。苦寒冬日无棉衣遮体,披着单衣裹着被子继续伏案笔耕不辍。1F443396-3014-4B09-9E2F-B37E60D60F4C

当时在北京大学任教的郁达夫发现了这个苗子,冒着雪到家里看望沈从文,见其境地窘迫,送了身上的围巾给他挡寒,又拿出五块钱带着沈从文出门吃了一顿热饭。吃饭剩下的钱,郁达夫塞给了沈从文,感动得这个年轻人暗自痛哭流涕。这件事情,按沈从文自己说,他记了一辈子。

守得云开见日出。苦学生终于迎来了自己的春天。这不仅要感谢贵人的知遇,感谢自己的坚持,还要感谢他自家姐夫的一句忠告:既为信仰而来,千万不要把信仰失去!因为除了它,你什么也没有!

正是执着于这份信仰,杨梅竹斜街61号这座昔日平凡的会馆,走出了一个不平凡的沈从文。

衰草已黄,几易春秋,这条胡同,是否还记得当年那个戴着眼镜的消瘦青年呢?

东升平浴池

在胡同东边,有一家不怎么起眼的旅馆,外表很像是几十年前那种水泥外墙的办公楼。红色的大门,红色的刻字招牌,东升平宾馆。

不了解历史的话,指定会认为这仅仅是一家级别相当于县城招待所的小旅馆,可是人家的前身,那就有些不一般了。

东升平宾馆,其前身,澡堂子。看到的资料上说,东升平浴池,原来是三层的砖木结构中式建筑,设备完善,清洁卫生,服务热情,而且还出售做工精致的面点,称得上是解放前北京城最好的澡堂子。

由于出名,自然会招来不少顾客,其中不乏名人,李大钊和鲁迅都是常客。而且,这座早年间的浴池,还有过一段红色经历。

设施和服务都是最好的,那价格也一定会比较贵,一般人不太会来,常在这里洗澡的,有不少地主、资本家和国民党高官。所以,地下党就通过假装到东升平洗澡,了解到不少国民党内部情况和一些很有价值的情报。

浴池成了宾馆,昔日辉煌不见。不过,既然曾经辉煌过,也就算是够了吧,留下一点故事,慢慢讲给世人听吧。

胡同的盛极一时与车马喧阗,在今天总算回复了正常。这里没有喧嚣,没有浮躁,有京味和有文化的故事,在胡同上空久久盘旋。闲散的阳光透过疏离的枝丫,悄悄地洒在略有年代的屋顶。斑斑点点的角落,仍在微微风中泄露着它们的秘密。老屋不语,沧桑看尽。故事,继续讲……

文艺范儿与烟火气交织

北京的春天,阳光和煦,微风拂面。从前门下车,步行穿过熙熙攘攘的煤市街,拐进杨梅竹斜街,耳边一下子清静了不少。

2012年以前,这里民居和商业混杂,有原住民也有外来租户,商铺主要为饮食、旅馆、杂货铺,街巷杂乱,进出困难。

2012年,政府、开发商、景观设计师、建筑设计师和艺术家多方协作,共同开启了对杨梅竹斜街的改造工作。这是北京市第一个以政府为主导,市场化运作的项目。

杨梅竹斜街环境更新分为3个阶段进行:第1阶段是2012年启动的杨梅竹斜街环境更新;第2阶段是2015年启动的杨梅竹斜街66-76号杂院公共空间营造项目;第3阶段是2018年启动的杨梅竹斜街智慧人本空间改造。

改造后的杨梅竹斜街,地面整洁宽敞,垃圾分类有序,它不像其他网红胡同一样人流密集,商户如云,千篇一律。而是每一家店铺独具特色,各有千秋,这里有民国风格的砖楼建筑,有老北京传统院落,有工业复古风的咖啡店,有日式和风料理店,有中国传统工艺品,有北京文化体验空间,有穿越时光的杂货铺。街坊坐在一起谈笑风生的场面随处可见,民宅里的饭菜香穿过门洞触碰过往人群的嗅觉,走进咖啡店,点一杯手冲,坐在落地玻璃窗前,看着对面屋顶上几只晒暖阳的流浪猫,可治愈一切烦恼。在这条不足500米的胡同里,文艺范儿与市井气交织相融,和谐共生。

采瓷坊&乾坤空间

杨梅竹斜街26号,一家名为采瓷坊的店铺吸引很多游客驻足观赏,偌大的落地窗内陈列着一个用碎瓷片拼贴的旗袍,庄重而大气。这里更像是一处瓷器博物馆,从门口台阶到文创品,都是由古瓷碎片拼接而成,古韵十足。瓷器作为中国发展史中重要的组成部分,代表着中国人对美的追求与塑造,采瓷坊将破碎的瓷片修复成工艺品,涅槃重生,以新的生命力和形态继续诉说着中国传统的文化魅力。

在采瓷坊对面,有一间不起眼的文化空間,门外没有明显的标志,有心人走进去按响门铃,才能进入。这里便是乾坤空间,如同名字一样,内有乾坤。推开门走进去,像是走进一家以历史为题材的展览馆,这里有民国时期的京剧盔头,有故纸堆里提取的印章,有匠人修复后的艺术品,似乎每一件文物的背后,都埋藏着一个时代的记忆。

乾坤空间以文化展示和艺术体验为主题,大多以北京尤其是南城传统文化为重,将北京几百年的历史符号收集于此,以“国潮”形式展现给世人。乾坤空间的负责人告诉我,除了展示手工艺品外,也会定期开设一些体验课程,目的在于传播文化,无国籍、无背景、无年龄限制,所有人都可以前来体验中国几千年历史的陶瓷修复工艺。所以,这里更像是手工艺爱好者的乌托邦。

“我们的与众不同在于,可以让大家近距离与古人对话。众所周知,瓷器一般只能在博物馆见到,透过一层钢化玻璃,只可远观它的美,却无法触碰它的真。在这里,体验者可以亲手抚摸每一片瓷片,感受它的质感,观赏它的纹路,窥探它的结构,再根据不同的器物体验不同的修复流程。”

陶瓷修复的过程,也是了解锔补工艺的过程。锔补修复瓷器这一行当的产生是与中国瓷器的发展有着密切联系的,起初于何时已无法考证,最早见于宋代张择端的《清明上河图》其中一处锔匠做活的一幕。锔补工艺最关键的一步在于粘合,乾坤空间里修复陶瓷所用到的粘结剂,并不是502或者其他胶水儿,而是用有着几千年历史的天然大漆加糯米粉,糯米粉的作用在于提高漆的黏性,使陶瓷更加牢固。且长时间使用对身体无害。1F443396-3014-4B09-9E2F-B37E60D60F4C

乾坤空间

乾坤空间悬挂着许多体验者的照片,有一位年纪不大的小男孩在照片下写了这样一句话:“通过小小的修复,让每一件瓷器焕发新的生命与活力。”所以,乾坤空间所开设的体验课,在另一层意义上,对年级尚小的体验者有效地传播了“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”的观念。他们会明白,原來破碎的东西并不是垃圾,通过自己的双手和智慧,可以变成有价值的工艺品;原来每一件美好的事物,背后有人付出了很大的心血完成的,要懂得珍惜与爱护。

无论是采瓷坊还是乾坤空间,他们都在用自己的力量传承中华文化,不追求营收,不在意利润,只愿让历史有迹可循。

杂货铺

如果说杨梅竹斜街是前门旁的宝藏胡同,那我愿意将这家杂货铺称为杨梅竹斜街的宝藏店铺。踏进店内,似乎穿越到了20世纪,小到铜钱,大到旧式电风扇,上万件收藏品静静地躺在这间不足十平米的房间内,诉说着老北京的南城文化,见证着几十年的历史蜕变。

杂货铺老板是个留着长胡子,操着一口地道北京话的“老北京”,风趣直爽,非常健谈。他收藏了30余年,在朋友的建议下开了这家店铺,为的是让老物件流通起来。这天下午,恰巧客人不多,老板热情地为我介绍了很多物件,这里有1916年的柯达的羊皮箱子相机、珐琅彩的门牌号码、50年代的自行车税票、100多年前的电表、北京名人的黑胶唱片、小人书、画报等,应有尽有。甚至很多物品都能正常使用,老板拿起以前学校里的上课铃跟我说:“前段时间我通上电试了一次,那声音太大了,吵死我了。”

店里的东西有的是老板从拆迁屋里捡来的,有的是朋友送的,有的是从旧物市场淘来的。虽说是一些不起眼的小玩意儿,但它们的认知度却很高,能够引起大多数人的共鸣。

不知何时起,“复古”成为了年轻人钟爱的一个词,那些曾经被我们淘汰了的东西,经过时间的洗涤再次出现在眼前时,却显得弥足珍贵。就像这间杂货铺摆放着的物件,每个人进来可能都会找到属于自己的童年记忆,像是一颗时光胶囊,唤醒沉睡在记忆深处的一些过往。这大概就是老板热衷收藏的意义。

老北京兔儿爷

从杨梅竹斜街东口进入,第一眼就能看到老北京兔儿爷,窄小的店里摆满了大大小小形色各异的兔儿爷,唤起童心。

兔儿爷是北京市的地方传统手工艺品,属于中秋应节应令的儿童玩具。每逢中秋节,北京城里的百姓都会供奉“兔儿爷”。这一习俗源自明代。后“兔儿爷”转变成儿童的中秋节玩具。而现在,即使是北京人,也不一定都了解兔儿爷。

店主是兔儿爷的非遗传承人张忠强,张老师开店的初衷,是为了把它当成一个宣传北京文化的窗口,杨梅竹斜街是政府打造的一条文化街区,在这儿开一间店铺,可以更大限度地宣传北京非遗。来来往往的游客很多,有外国友人,有外地游客,都对兔儿爷感兴趣,只要走进店里,无论买不买,张老师都会热情地向大家介绍兔儿爷的历史与故事。

“盈利不是目的,让非遗走进百姓生活,让兔儿爷这项技艺不失传,是我的责任与义务。”看似轻描淡写的一句话,但我却感受到了非遗传人的匠人品质与文化坚守。

模范书局

“这一栋楼似乎有些与众不同。”到过杨梅竹斜街的人站在模范书局前,都会有这样的感慨吧。

民国风建筑确实为杨梅竹斜街添加了一丝古朴文艺色彩,这里曾是民国时期的“生”报社、“彝宝斋南文具店”旧址,毗邻西侧为“纯记”“公记”铅字局旧址。

2014年9月26日,模范书局在前门杨梅竹斜街开张纳客。活字为“模”,盛器为“范”。“模”与“范”是古代活字印刷术的进步生产力,承载着中华图书文化产业兴起和发展的历史记忆,“模范书局”正是代表着文化发展与传承的立意和宗旨,亦是创立人姜寻先生为代表的团队的事业精神。

模范书局

书籍、展陈、文创、咖啡、红茶,模范书局意图重新找回民国的文艺,所有陈列均为民国年间家具摆设,逆流而上的书局,除了找回昔日用手指翻阅指掌的阅读感之外,还有系列的雕版展演。由私人经营的古刻字雕版博物馆展示中心以及古旧书籍、新文化书籍交流之地,只为搭建传承和宏扬中华传统的文化平台。

除此之外,还有两位爱好猫和瓷器的文艺女孩开设的好土瓷器,将猫的形态绘制在器具上,动静结合,为原本普通的器皿赋予了灵动性。除了做手工器皿,还定制宠物手绘瓷器,她们用专业的艺术审美打造出一件又一件精品,传递着她们对于美好生活的理解;好土瓷器旁边,是一家以书画为营生的店铺,店主大姐来自南方,已经在这儿生活了十几年,性格直爽幽默。大姐问我,你猜我的店为什么叫宋家书画?因为我家姓宋,从小热衷书画,便起名“宋家书画”。果然,非常直给的名字。

前门附近的胡同,我来来往往数十次,却独爱杨梅竹斜街,或许是美到极致的胡同名,或许是各具特色的文艺店铺,或许是自由慵懒的人间烟火气,或许是原汁原味的老北京生活风貌,总有一点在吸引着我。1F443396-3014-4B09-9E2F-B37E60D60F4C