绘本笔记

职烨

小远星至今不怎么喜欢《逃家小兔》。我认识的小孩里,好像男孩子喜欢这本书的更多。

这本图画书的作者是美国图画书界的先驱人物玛格丽特,插画师是克莱门,出版于1942年。美国《学校图书馆》杂志将它评为“1966—1978年‘好中之好’童书”,还附上推荐词:“兔子妈妈和小兔子之间,富于韵味的奇妙对话,构成了一个诗意盎然的小故事,今后这本小书可能会成为不朽的幼儿读物经典。”

的确是这样。这本书自从出版,就获得极佳的口碑,一版再版,2017年美国还推出了封面上贴着一个小兔子奖章的“75周年纪念版”,获得数千万家庭的喜爱,将其捧至经典中的经典绘本,从未在图书市场上绝版过。

我第一次从书店买回它,是因为童书推广人粲然的推荐。粲然在她的绘本笔记《骑鲸之旅1》中将这本书定义为她和米尼共读生涯“标志性的意义”,念了“不止一千遍”。“这本绘本的魔法,应该是在我读第一千遍的时候骤然焕发的吧。现在闭上眼睛,我能想象到在夜晚安静的床上,不可思议的魔法在我和米尼心中光芒大绽的样子。”粲然这样写道。

《逃家小兔》 作者:玛格丽特·怀兹·布朗、克雷门·赫德类 译者:黄逎毓(明天出版社)

那怎么能错过?

这本文字简洁优美的故事说的是一只调皮的小兔子有一天告诉妈妈他要离开家,妈妈回答说天涯海角也要找到他。于是小兔子和大兔子如同捉迷藏般一个逃一个抓,小兔不断发挥想象,要变成溪水里的小鳟鱼、高山上的大石头、小花、小鸟、小帆船、空中飞人……妈妈则应小兔所变,不断跟着变幻成捕鱼者、爬山的人、给小花浇水的园丁、等小鸟回家的大树、助帆船一臂之力的风、走钢索的人……

我抱着小远星第一次读这个故事,看到最后小兔子变成小男孩跑回家,妈妈张开双臂将他抱住,小兔终于不再逃跑,心安理得地享受妈妈给他的胡萝卜时,我合上书页,充满期待地看着小远星,希望她像平时听到新故事的时候那样,由衷地感慨“好听”,然而她什么也没有表示,只是指着边上另一本读过的绘本,迫不及待地说:“妈妈,你讲这一本吧。”

魔法竟然没有奏效。

但我是一个有钻研精神的妈妈呀!我当然想搞清楚,能让孩子听上一千遍的童书到底有什么魔力。于是,我不厌其烦又不动声色地在小远星心情好的时候,见缝插针地给她读这本小书。

在一遍又一遍的重复中,这本书逐渐向我显示出了它的迷人之处。

“Once there was a little bunny who wanted to run away.”从前,有一只小兔子,他很想要离家出走。玛格丽特的原文中并没有用“很”,她也没有交代为什么这只小兔子这样想。她用非常平和的语气开始叙述这个故事。“我要跑走啦!(I am running away!)”小兔子这样说。我的小小的女儿也常常会对我这样说。“妈妈我要去上幼儿园啦!我要去旅行啦!”她笑眯眯地探出小脑袋,调皮地看着我。我很容易就将这只小兔子代入为自己的孩子。

“如果你跑走了,我就去追你,因为你是我的小宝贝呀!”故事里的妈妈应该也是这么笑眯眯地说的吧。读故事时,能感受到大兔子和小兔子之间那种安详宁静的氛围——孩子和妈妈之间的对话就是这样。小孩子说的话总是突然开始,妈妈则要马上应变,加入游戏。果然,调皮的小兔子开始了。他每变幻一次身份,妈妈都能马上跟著变成相应的“追逐者”,一个逃,一个追。

我在一次又一次的朗读中逐渐注意到这些朴实文字背后的温情。兔妈妈每次的“追逐”都能稳稳兜住自己的孩子,变成一种无所不在又细润无声的保护。大兔子的眼神总是充满温柔。她胖胖的,蹒跚地看着跑远的孩子,急切地呼唤他,担心他磕碰到什么或者遇上什么危险。她努力和小兔子保持着距离,但又保证能恰到好处地追上他、接住他。她钓鱼用的线松软地耷拉着那么长,担心不小心伤害到自己的小鱼儿;她爬山时走得又稳又慢,生怕追急了,小兔子会跌倒;她浇花时不忘在自己的篮子里放上青草,戴上帽子,心想也许可以给娇嫩的小花也挡住点太阳。我最喜欢大兔子变成大树等小兔飞回来的那张图片。大兔子的眼光是那么殷切敦厚,仿佛在说:“你尽情飞吧,我就在这儿,你看得到的地方。如果飞累了就回家来吧。”

母亲就像锚稳稳扎在海底,离家的小兔不管走多远,心里是安定的。他知道妈妈总在看他,注视他。他一次又一次戏谑着说自己要离开,因为他知道,妈妈总有办法把他带回家。故事的最后,小兔子累了,心甘情愿地回到家,钻入母亲的怀抱,妈妈给了他一根象征爱的胡萝卜,两只兔子亲热地依偎着。亲子教育常常强调幼年时家庭给予的爱会注入孩子的潜意识,成为一个人漫长人生旅途中安全感的来源。长大后,无论走得多远,家庭充盈的爱总能源源不断地给我们注入能量,成为我们人生的基本底色。

真是令人感动的大兔子啊!我先于自己的女儿感受到了这本书的朴实珍贵之处。

优秀的绘本能够提供不同的视角。读绘本是一个经历亲验的过程——孩子的感受永远都那么直接,完全不加掩饰。小孩子喜欢就是喜欢,不喜欢是因为他们的人生尚不足以开启共情的体验,通过阅读绘本,她心中会种下一枚小小的种子,等到时机成熟,万千情感共鸣便是一通百通。

她为什么对这个故事不感兴趣呢?我试图琢磨她的心理。对另一本绘本的喜愛,大概可以回答这个问题。

大概在小远星四个月大的时候,我给她读了一套法国出版的宝宝心理成长绘本。这套书没有情节,只是描述一些场景片段,我们却读了又读,直到现在还经常拿出来翻一翻。她最喜欢其中叫《亲昵》的一册小书。封面上是紧紧依偎在一起的一家四口——爸爸妈妈和两个宝宝。亲昵是“抱抱自己的毛绒玩具”,是“亲一下妈妈”,是“突然给爸爸一个吻”,是“清晨时亲热地依偎着”,是“碰一碰小脚丫”,是“和妈妈脸贴脸,睫毛眨呀眨,像蝴蝶在飞舞,蝴蝶之吻”,是“像爱斯基摩人那样打招呼,心里暖暖的”……我们模拟画面中的样子,一遍遍演绎这些亲昵的瞬间。我们最喜欢的是“和妈妈脸贴脸”那一幕。我轻轻在她的脸蛋上刷睫毛,她咯咯地笑得停不下来,“还要!”她要求我。

我女儿现在两岁八个月了。她对我还有着非常强烈的依恋。她喜欢我注视她做一切,看到什么、玩什么都希望我在身边分享。她希望与我寸步不离。我上厕所,她要搬着板凳在边上坐着:“妈妈,我来陪你啦!”我洗澡,她在旁边帮我穿拖鞋、递毛巾。晚上睡觉时,她要与我手拉手,让我给她哼曲子。她对我的爱密匝不透气,容不得第三人(比如爸爸或者任何其他人)的进入,所以她尚不能体会这只小兔子想要离开妈妈的心理吧?

我想要写下这则笔记,是因为昨天我的一个好朋友突然给我发消息:“我儿子有本绘本叫《逃家小兔》,讲妈妈和孩子,看哭了。后天是妈妈一周年。”

我突然心中一动,第一次从全新的视角感受这个故事的深情之处。

“孩子变成鱼,变成石头,变成鸟,妈妈都有办法抓回他。但是妈妈走了,就怎么也抓不回来了。”他说。

我几乎是马上流下泪来。这是妈妈的爱啊!而丢失了妈妈的难受,我们尚有妈妈的人是无法体会到的。

绘本启示:

1.好的绘本语言非常朴实简单,因为是给孩童看的,还要经得住反复朗诵。在一遍遍的诵读中,那些藏在质朴语言背后宝石一样珍贵的东西就会慢慢显露出来。所谓读书百遍,其义自现,就是这么回事。

2.读书说到底是将别人的经验印证到自己身上的一个过程,只有在印证的那一刻,才会醍醐灌顶。就像别人跟我描述一万遍当妈妈的感受都是徒劳,“当妈妈是怎么样的”必须经历后才能明白。我的朋友发的那条短信,瞬间将我之前不曾想到的故事内涵在我面前展开了,顷刻间增加了这个故事的深度和厚度。

3.如果条件允许,尽可能读一下原文。《逃家小兔》是玛格丽特和克莱门的第一次合作。玛格丽特非常喜欢克莱门的画风,所以他们后来又合作了《晚安,月亮》等好几本绘本,都值得一看。

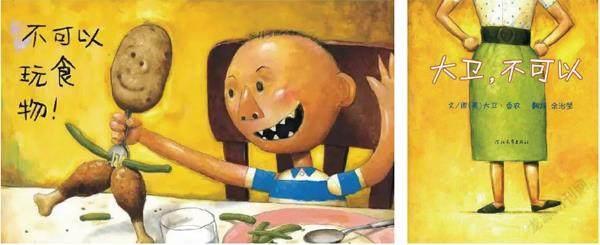

孩子们打开绘本的方式各有千秋,对于我的孩子来说,是这本《大卫,不可以》。这本书对我更为重要,因为它改变了我对绘本的态度,是引我进入迷人绘本世界至关重要的那把钥匙。

说起来惭愧,虽然我是一个文字工作者,但最开始对待绘本的态度却颇为漫不经心和轻慢。因为生孩子晚,身边朋友的孩子都已经能跑能跳甚至到了上学的年纪。我从朋友那儿继承了各种各样的养娃必需品,大到小床、摇椅、爬行垫,小到衣服、奶嘴(全新的)。第一年里,小孩更新换代的东西很快,我们乐得接受朋友们的善意与爱,基本上没有花什么钱置办小孩的“行头”。

大约在小孩六个月左右,一位朋友将她孩子小时候喜欢读的书全部打包,装了两大箱送给我。我将这些书摊开在地板上,理了整整一天才收拾明白。六个月的远星还只会哼哼和用眼神与我交流,我每天从这些书里抽出一两本我喜欢的,坐在她身边读给她听。在没有这些书之前,我给她读书完全按照自己的兴趣。我重新看了《意大利童话》,读了《安徒生童话》,挑觉得写得特别好的章节朗读给小娃娃听。我也会读手边正在看的小说,读编辑中的书稿,甚至读报纸杂志上随便什么文字。

我当然知道阅读的重要性,知道培养阅读习惯的重要性,所以我注重“读”这件事,至于读什么,则毫无章法。朋友送的那些绘本,我觉得挺有意思,但仅限于“挺有意思”,内心并不重视。我没有想过从小孩的视角理解这些图画,那时候我对小孩的心理发育也一窍不通。

《大卫,不可以》作者:大卫·香农 译者:余治莹(河北教育出版社)

小远星就这样稀里糊涂地瞎听了近一年的书。从生下来到一岁,每天由我任性选择,听两小时的书。别的妈妈对自己孩子喜爱的书胸有成竹,我却完全摸不着头脑。我去咨询朋友,她说,你带孩子去书店,让她自己选,小孩知道自己喜欢什么。

真的吗?我颇为怀疑。

远星一岁的时候,我发现小区附近开了一家新书店(在黑石公寓里),里面有一小间绘本室,从0岁到青少年的图书都有。我很高兴,终于可以实践育儿书和身边榜样妈妈的说法——给孩子创造一个好的阅读环境,带她去书店、在她身边读书,让她习惯书的存在。那天吃过晚饭,我将小朋友放在婴儿背带里,背她去书店玩。我把她放下来,让她蹒跚着在书架前随便摸。我也随机从低幼区的绘本里抽出一两本觉得她可能会感兴趣的,递到她手里,让她摩挲。

我非常随机地抽出了这本《大卫,不可以》交到她手里。刚过一岁的小远星专注地用小手飞快地翻着书页。“滋——”书页被撕了一个大口子。我就这样买下了这本书。她用这样意外的方式挑选了真正属于自己的第一本书。

这天晚上,我盘腿坐下,让她坐在我的两腿中间,然后从后面抱着她,两个相拥着读这本《大卫,不可以》。

这本书讲了调皮的小男孩大卫的日常生活。两页一跨页的大尺幅,描述一个大卫捣蛋的场景。他爬上椅子去拿茶壶,摇摇欲坠;他玩得满身泥巴,头上还插着草就走回干净的家里;大卫戴着海盗帽子在浴缸里洗澡,弄得到处都是水;大卫不穿衣服就跑出去,妈妈叫也不回来;大卫一边吃饭一边敲碗;大卫不肯睡觉,在床上瞎蹦跶。

有一个跨页是一整张大卫的脸。大卫将手指伸進鼻孔,妈妈怒吼道:“不可以挖鼻孔!”我的小孩看到这一页时哈哈大笑。她果断地学着大卫的样子,将手指插进自己的鼻孔,并回头观察我。我心里一动。很明显,远星已经喜欢上了大卫,并将自己等同于大卫。有意思!后面的故事中,大卫将妈妈的花瓶打破,被妈妈带到墙角罚站,眼角挂着一滴泪。妈妈此时温柔地唤他:“宝贝,来这里!”画面里,大卫张开双臂,眼睛睁得大大的。看到此处,原本平静地认真盯住画面的小远星突然变了表情,她的眼泪一滴一滴从眼眶涌出。她等不及我,自己用小手翻到最后一页。图画里,大卫的妈妈温柔地拥住大卫。小远星哇哇大哭起来。我一时错愕,搞不明白她这突然而至的喷薄情绪从何而来,赶紧放下书本,像书中的妈妈一样紧紧抱住她,抚摸她柔软的头发。她哭了好一会儿,然后从我的怀里抬头看我:“你是我的妈妈呀!”

原来如此。原来她将书中的妈妈认作我,看到“自己的妈妈”去抱住别人的孩子,她当然难以接受,所以大哭起来。

那一刻,我心中“噔”地亮起一盏灯,一条光明之道出现在眼前,一直通往远方。原来这就是绘本!用图画的语言,在尚不认得字、不懂得阅读的孩子心中搭起一座桥,与他们的心灵直接相连。我突然明白了那些理论书上讲过千百遍的“儿童视角”到底意味着什么。小孩子到底是怎么想的?他们是怎么看待这个世界的?绘本创作者就是把自己放到了儿童的位置,用儿童的视角感知万物。

可能没有孩子会不喜欢大卫,不喜欢这套书。后来很长一段时间,远星反复要求我为她大声朗读这本书。她坐在餐椅上,晃荡着两只脚,用叉子叉土豆时,我本来正要发火,但书中的小大卫突然出现在脑海中——这不就是大卫嘛!香农敏锐地捕捉到了孩子的心理,并用简单的画笔准确描述出来。真是了不起的创作!

香农在这本书的创造小语里提到,他的灵感来自于母亲寄给他自己小时候的画稿。画里都是他小时候不被允许做的事,写着“大卫”和“不可以”(那时候他唯一会写的字)。

书中并没有出现过母亲的完整形象,但每页都有母亲的存在。母亲叉着腰(一只脚尖还踮起来的可爱动作),以我们熟悉的呵斥和制止的动作出现在画面里。但妈妈又是如此温柔耐心,在大卫将一切搞得一团糟时,等待他的是妈妈最安全、最温暖的拥抱。大卫安心地趴在妈妈怀里,被妈妈满满的爱稳稳接住。妈妈的爱和温柔穿越时空,凝结沉淀成这本爱的小书。此书获凯迪克大奖、《纽约时报》年度最佳图书奖,被千万家庭所喜爱。

我一遍遍地为我的小孩阅读这本书。每次读到妈妈抱着大卫的那一页,我就将自己的孩子一遍遍像书里画的那样,紧紧拥住。

希望我的孩子长大后也能记住妈妈的拥抱,就像那个可爱调皮的大卫一样。

绘本启示:

1.熟悉孩子的喜好,与孩子一起挑选绘本,然后一起阅读,这样才能将书架上的绘本变成孩子的绘本。孩子是自己独一无二的选书员。

2.学会从孩子的眼光看绘本。给孩子读绘本的时候,尝试去理解为什么他会在某一页停留?是什么吸引了他?仔细观察,通过他们的眼睛读绘本(虽然这个阶段读绘本的人还是你。)

3.让孩子主导阅读节奏。如果他们要求你重复,你就重复。他们要求翻回去,就翻回去。他们在这一页停留五分钟,就让他们看五分钟。小远星让我读过不下五十遍《大卫,不可以》,我自己也常常把它从书架上拿下来,一页一页地翻看。真是奇妙之书。

以上这些,都是《大卫,不可以》教给我的。感谢香农!

(责任编辑:孙婷)