语文要素:初中语文课后习题运用的落脚点

——以统编版七年级上册的课后习题为例

罗春燕

(连城县朋口中学,福建 龙岩 366200)

语文教材文本既是师生进行双向互动的重要依托,更是落实语文课程标准要求的主要载体。时下,“用好、用足语文教材”成为一线语文教师的共识、共鸣。统编版初中语文教材文本的整体显性框架包含三个方面:阅读、写作、综合性。而隐性框架则暗含两个层面:人文主题和语文要素。其中,语文要素被细化、具体化潜藏于单元导读、课前预习、课中提示、课后习题、补白等丰富、多元的教材助读系统之中。就课后习题的功能而言,课后习题是学生发现学习短板、丰富言语体验、提升思维能力和人文素养的重要抓手。笔者拟以统编版语文七年级上册的课后习题为例,就如何在明晰设计意图的前提下,助力学生建构知识体系,从而有效落实语文要素。

一、指向言语建构,丰富学生言语储备

语言文字是文化的载体,科学建构并适切利用语言是落实语文要素的基础和前提。字词、短语、句子、段落、语篇、标点、语法等是构成语文知识体系的基本“细胞”。这些基本“细胞”“集腋成裘”,离不开多姿多彩语境下的言语训练。《义务教育语文课程标准(2022 年版)(以下简称课标)要求,要培养学生具有独立自主的阅读文本能力,并在阅读中积累言语素材、丰富言语储备。郑桂华老师也认为,习题不应为练习而练习,而应该为学生提供一定方法、策略去积累语用经验、丰实语用体验。[1]

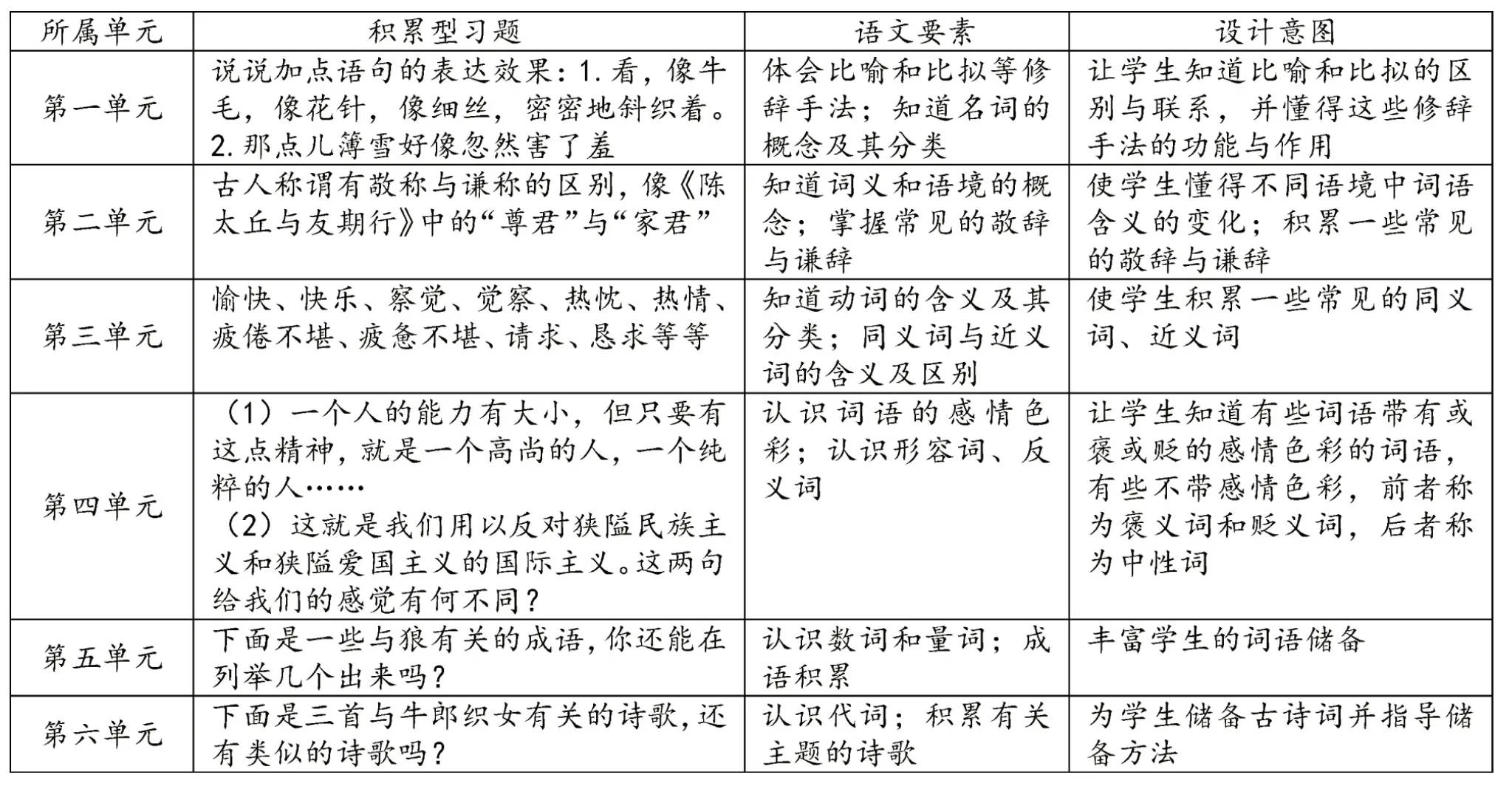

在课后习题体系中,“读读写写”及部分“积累拓展”的习题类型显然指向助力学生掌握语文基础知识、夯实学生的语文基础。这类习题被一些学者定义为积累型习题,即:学生对于文本记忆成果呈现或者是对于文章中的字词短语、语法等理解运用成效的反馈。方式主要以记忆、朗读或者背诵课文字词短语、语段为主。[2]此类积累型习题往往安排在其他类型练习的后面,或者最后面,意在遵循人的记忆规律,让学生理解的基础上记忆、朗读、背诵新字词、新语段、新语法,从而引导学生有规律的构建具身言语“宝库”,为学生阅读课文、理解文本、疏通文意,实现个性表达夯实基础。统编版语文七年级上册的积累型习题(部分)整合如表1。

表1 七年级上册积累型习题

表中梳理的“词的分类”“修辞手法”“词义与语境”“词语的感情色彩”等语文要素潜藏于课后“积累拓展”“读读写写”“补白”等助读项目。而且依托经典课文、真实语境生动、直观地让学生去认知、去理解。课后习题中的“积累型习题”承载着助力学生丰富学生语言储备的功能,作为教师在利用这类习题过程中,不能为练习而练习,也不能通过讲授语文要素的概念而简单化处理语文要素。应该引导学生在扩大阅读面的基础上,在具体语境中和言语实践中,实现言语积累,培养学生语感,积累言语经验,活化语用思维,为学生习得阅读方法、提升表达能力打下坚实的稳固的根基。

二、聚焦思维发展,掌握文本理解方法

思维提升是学科学习的关键所在、本质所在。该学科素养是学生语文实践中,通过言语运用、问题探究、情感体验、审美创造、文化理解等而获得的逻辑思维、创造思维、辩证思维、形象思维,从而促进学生思维品质的整体有效提升。课标指出,学生通过阅读捕捉文本关键信息是感知世界、提升思维、增强审美意识、承袭文化的重要途径。

统编版语文七年级上册课后习题中,有占比较多的理解型习题。何谓理解型习题?理解型习题指学生对于文本总体的理解程度或者是对于文本中关键字词句理解深度的监测。[2]那么,为何课后习题中理解型习题占比较多?缘由是,无论是充实学生的言语储备,还是实现言语的迁移运用,都开不开学生理解文本方法的掌握及思维的发展。教师通过课后理解型习题,引导学生理解文本的视角可以多元,从宏观角度看,可以理解文本的叙述主线、内容主旨;从中观角度看,可以提取单个关键信息到提炼系列关键信息,从提取显性信息到提炼隐性信息;从微观角度看,可以领悟和理解修辞手法、表达技巧、用词灵活度等。本册部分理解型习题具体如表2。

表2 七年级上册理解型习题

表中课后理解型习题,要求学生在普通朗读或默读或速读的前提下,掌握从文本中提取关键信息理解文章的技巧。以第16 课《猫》课后“思考探究”中的理解型习题为例,文章中有三句话,第一只猫死后,“我”安慰三妹说:“不要紧,我再向别处要一只猫来。”第二只猫丢失后,作者又写道:“自此,我家好久不养猫。”第三只猫死后,作者则写道:“从此,我家永不养猫。”这三句话在文章结构方面发挥什么作用呢?教师可以引导学生注意,第一句话有“不要紧”这个关键信息,可知虽然猫死了,“我们”的心情不太难过,也为迎接第二只猫的到来作好了铺陈。那么,第二句话用了“好久”这个词,说明“我们”在猫丢失后非常的沮丧、难过,与第一只猫死后的心情对比加深了许多,在结构上回照了前文,又为收养第三只猫作了铺垫。第三句话则有“从此”“永不”等关键信息强调“我们”难过的情绪,结构上既呼应了文章起始段,又对全文作了收尾。那么,如何理解“我们大家”都不喜欢第三只猫,而对于它的死去,“我”更加难过呢?在作者看来,虽然第三只猫没有前两只猫可爱、活泼、好动而讨人喜爱,但是由于“我”的主观臆断,冤枉了第三只猫,而且还打了它,最终使第三只猫无处“哭诉”冤枉而死,责任在“我”,“我”深感自责、内疚。作者表面是写猫,其实文章主旨已经升华到了人与动物的和谐相处,对其他生命的关爱,体现了作者尊重生命、善待生命的意识和情怀。通过依托课后理解型习题,在教师的引导下,学生围绕关键信息,进行深刻解读,既加深了对文章的理解,又掌握了理解的方法,从而促进了语文要素的落实。

三、着力迁移运用,实现言语多元表达

深度学习的本质是学会学习、迁移运用。[3]在丰富言语储备和掌握相关阅读技巧的基础上,引导学生敢于表达。个性表达是语文学习的落脚点,如果说学生进行语言建构是信息输入的话,那么让学生懂得多样化表达则是阅读后的有效输出。就学生言语输出的方式而言,主要有两种:一是言语口头表达;二是书面语言表达。就学生言语输出的层次而言,可以分为模仿表达和创造表达。按照言语学习运用规律,从模仿表达走向创造表达是学生言语实践的必经之路。

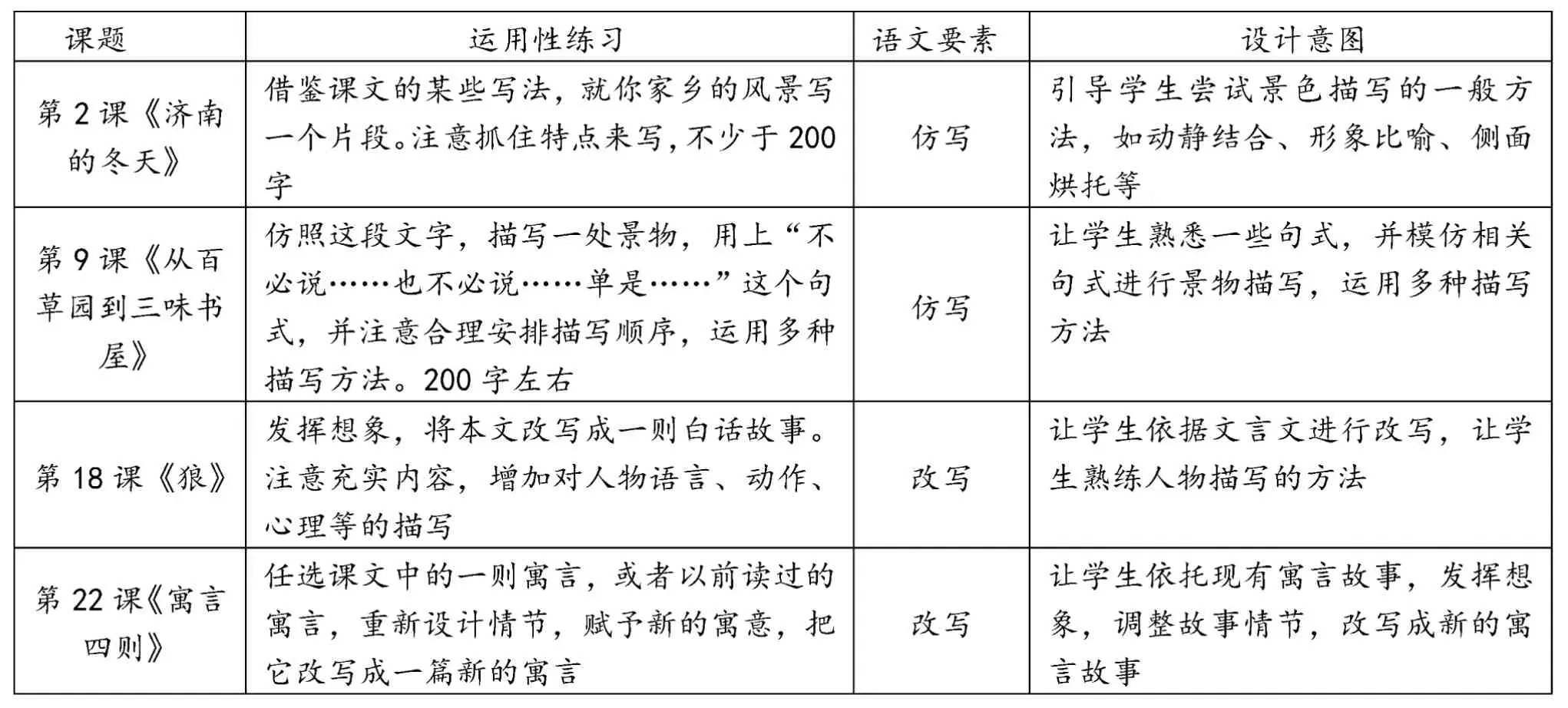

言语表达属于运用性练习,更多集中在各单元的写作板块。有鉴于提升学生言语表达能力的重要性,统编版初中语文教材课后习题中也渗透了“表达”这一语文要素,且常常融入理解型习题中。课后习题中的表达训练,与写作板块不同的是,主要涉及仿写和改写这两种训练类型。不过,教师还应该注意到,同样是安排改写任务,第18 课和第19 课课后习题中的具体改写要求是不一样的。第18 课的课后习题中的改写主要是在原文的基础上,用白话改写,适当发挥一些想象,扩充一些内容而已;而第19 课的课后习题中的改写则是需要调动联想与想象思维创造性地设计故事情节,行文思路完全不同于原文,对学生的书面表达提出了更高要求。具体内容如表3。

表3 七年级上册运用性习题

从表中可知:初中语文课后习题中的表达训练有这样的特点,如果是仿写,则依托教材中的具体语段或者具体写法,引导学生去学习、去借鉴、去模仿;如果是改写,则在学生多样化朗读的基础上,思考、理解课文内容后去浅层次地改写或深度改写。初中阶段的学生,特别是七年级的学生,在形象思维仍然占主导的情况下,需要一定的学习支架(学习情境)支撑去完成表达任务。而且因为表达能力这一语文要素落实的艰巨性、长期性,需要教师分层、分段、分步去落实。着力避免因为要求一步到位而使得学生丧失表达的自信力。

综上,初中语文课后习题是语文要素达成的重要载体,是语文课程标准细化的表现。教师要用好、用足教材课后习题系统,其前提是明晰编者意图,即课后习题立意设计。与此同时,教师还应该做到将“语文要素”烂熟于心,并巧妙地融于日常语文阅读教学之中,而不是为完成练习而练习,为完成考试而练习。

语文要素是教材文本的隐性框架,且呈螺旋式向上形成语文学科的关键能力和必备品格,它可以细化为语文能力点而成为学生具身化素养,这个过程需要教师引导学生在掌握阅读关键方法的基础上,丰实言语储备和库存,收获语用体验,感悟语用规律,并在具体学习情境和生活情境中拥有更为强大的表达能力,从而有效落实语文要素。