大学音乐通识课混合同步教学效果实证研究

郑晓明

混合同步课堂是在教育信息化背景下推出的新型教学方式,它将传统面对面教学与网络教学有机地结合起来,形成一个虚实结合的课堂教学环境[1][2]。混合式学习环境能够有效实现物理空间和虚拟空间的无缝连接,使教师能够对多个不同地区学校的学生进行同步教学,对均衡师资、提升教育质量、促进教育公平具有重要意义[3][4][5]。大学音乐通识课主要面向非音乐专业的大学生,以普及基础音乐知识、提高学生音乐欣赏水平与审美能力为目标,是普通高等学校实施美育的重要抓手,艺术通识教育中的重要分支。常见的大学音乐通识课有《音乐鉴赏》《音乐欣赏》等[6][7]。然而,将大学音乐通识课建设成为精品课程的高校屈指可数,音乐通识课存在高校间教学质量相差较大、教育资源分配不均等问题,因此采用混合式同步课堂教学模式促进优质音乐教育资源的流通与共享,成为探索快速提升大学音乐通识课教学质量的有效途径之一。

目前,校际协作式的大学音乐通识课混合同步课开设较少,尚处在试验阶段,缺乏对教学效果的详细论证,亟需开展针对大学音乐通识课混合同步课堂教学有效性的研究。本文以华中师范大学、台湾师范大学、台湾政治大学三校协作开展的大学本科音乐通识课程《音乐鉴赏》为研究对象,开展大学音乐通识课混合同步课堂教学有效性研究,全面了解教学现状、分析存在的问题、制定优化策略。

一、《音乐鉴赏》混合同步课堂

《音乐鉴赏》是台湾师范大学的本科精品课程之一,自2013年起以混合同步课堂的形式与华中师范大学进行共建。台湾师范大学作为近端学校(即本地课堂)主要采用面对面教学,华中师范大学、台湾政治大学作为远端学校(即异地课堂),主要采用网络直播教学。任课教师为了加强与学生的沟通、交流,每学期分别前往两所远端学校进行面授2次(疫情前)。三所高校均配有专用的多媒体教室,为学生提供信息化的教学环境和教学设备。

本文研究对象为2018—2019学年第一学期的《音乐鉴赏》课程,共有来自3所高校、18个不同学院的260名学生选修,其中华中师范大学49人,台湾师范大学145人,台湾政治大学66人。教师及教辅人员方面:授课教师1人,信息技术教师4人,助教3人,助管多人。

二、《音乐鉴赏》混合同步课堂教学有效性调查

面向选课学生、授课老师、教辅人员及基础设施开展调查,获取详实的调查结果并进行统计分析,用于全面了解同步课堂的实际情况,是发现问题、制定优化方案的重要基础。

(一)问卷调查

1.问卷设计

本文从教学过程的有效性出发,设计问卷内容涵盖:学生的基本信息、音乐学习兴趣及基础、同步课堂接受度、课堂注意力、课堂互动情况、课程评价形式接受度、课程满意度七个方面的问题。本文问卷调查设置的问题均为选择题,选项固定,有利于结构化的统计和分析。由于调查对象所处空间地理位置分布在不同地区,所以本文采用网络问卷的形式进行调查。

2.问卷调查信度和效度分析

分析样本量210条,本文通过对“你为什么选修《音乐鉴赏》课程呢”“你在课堂上与老师交流过吗”等15项重点问题及其答案进行分析,信度系数值Cronbachα为0.737,数据信度质量良好;采用取样适切性量数( KMO值)作为量化值,本文设计调查问卷的KMO值为0.745,数据效度值达标。

3.问卷调查结果与分析

三校选课学生共有260人,回收到211份问卷,问卷回收率为81%,其中有效问卷210份,问卷有效率为99.5%。根据回收问卷统计,台湾师范大学有109名学生参与本次问卷调查,华中师范大学有49名学生参与,台湾政治大学有52名学生参与。

(1)音乐学习兴趣、基础及选课动机

调查发现,大部分学生在日常生活中有聆听音乐的习惯。74%的学生有音乐学习经历,26%的学生没有任何基础。59%的学生以学习音乐相关知识为选课动机,35%的学生以完成学分为目的,极少数学生则是随机选修。对于本课程的学习,学生普遍渴望学习与流行音乐、古典音乐相关的知识,对于乐理、戏曲及音乐史类学习兴趣不高。

(2)同步课堂接受度及课堂注意力

60%的学生接受混合同步课堂授课形式。59%的学生在课堂上注意力不集中,仅39%的学生能够保持专注。关于干扰因素,大部分学生认为注意力受到手机和其他课业负担的干扰,43%的学生归咎于课堂教学设备,20%的学生受网络不佳干扰,16%的学生对上课内容不感兴趣无法集中注意力。

(3)课堂互动情况

课堂实际互动效果不佳,一方面表现在学生整体的互动意愿不强,半数以上学生表示没有交流意愿。另一方面,学生与同校同学交流的较多,大部分学生与老师和异校同学没有交流。

(4)课程评价形式接受度、课程满意度

本课程的评价要素由出勤(32%)、课堂讨论(10%)、笔试(28%)、欣赏音乐会(15%)及提交音乐会赏析报告(15%)组成。为了增进学生的音乐体验,要求学生在至少欣赏2场现场音乐会。83%的学生愿意参加音乐会,仅有7%的学生愿意参加笔试。64%的学生选择去大型音乐厅欣赏音乐会,少部分学生选择去校内音乐厅欣赏。通过一学期的学习,61%的学生喜欢本门课程,70%的学生认为学习后有收获,其中29%的学生认为收获很大。远端学校学生课程满意度总体低于近端学校学生,台湾政治大学评价“喜欢”的学生占比最高,达71%,其次为台湾师范大学61%,华中师范大学51%。

(二)访谈调查

着眼于全方位的了解《音乐鉴赏》混合同步课堂的教学有效性,本文引入非结构化的访谈调查,设定每个问题的访谈时间区间为3—10分钟,调查人员通过录音笔记录并及时整理成文字资料备查。

1.访谈对象

访谈对象的选择遵循全面性、典型性、便利性原则,综合考虑被调查者不同学科背景及地理空间分布的情况,共选取27人。其中学生24人,授课老师1人,学生助管1人,信息技术教师1人。

2.访谈结果与分析

访谈调查聚焦受访对象“在本门课程的收获” 以及“对《音乐鉴赏》混合式同步课堂的改进建议”两个主题,访谈结果如下。

(1)在本门课程中的收获

受访的27人中,认为本课程有助于深入了解古典音乐,提升音乐素养的有16人,占受访总人数的60%。如文学院L同学谈到“课前,对音乐的认识更多只是停留在流行音乐方面……通过本学期学习,眼界与音乐素养得到了不错的提升”。

认为可以增进海峡两岸音乐教学交流的有14人,占受访总人数的52%。任课教师L教授说:“远程同步课堂打破时空限制,促进了教学资源共享”。文学院Z同学:“最奇特的体验是每次课都能通过媒体技术,感受到海峡另一岸与大陆在音乐教育上的区别”。

根据资料分析,大部分学生通过本课程加深了音乐体验,在潜移默化中提升了音乐素养,增进了两岸师生的情感,有效激发了学生学习音乐的热情。

(2)对《音乐鉴赏》混合式同步课堂的改进建议

根据访谈结果,汇总形成7条建议(表1)。出现多人提出相同建议,能够反映课堂出现的突出问题,为制定本课程的优化策略提供重要的基础材料。

(三)课堂观察

通过课堂观察、回看录像等形式记录课堂运行状态,采集特征数据(如学生注意力不集中、设备故障等)。与问卷调查、访谈调查互补,构建涵盖课上、课下的调查数据集。通过课堂观察发现在教学过程中教师教学、学生学习、以及设备使用等方面都存在不同程度的问题。

1.教学方法单一,教学资料老旧。任课教师在教学过程中主要以讲授法结合欣赏法进行教学,长时间、大篇幅的知识灌输不能持续吸引学生的注意力。同时由于本课程开课已20余年,教学资料更新次数少,在播放课件时常出现画质不清、部分内容与时代脱节等问题。

2.学生注意力难以集中。由于课程没有教材、课堂管理不严格、互动性差等因素,课堂观察发现,大部分学生都存在上课“开小差”的情况,如学生在课堂玩手机、写作业等情况都被观察记录过。

3.设备管理、调试不严格。在进行教学过程中,三校均出现过因设备故障导致教学中断的情况,其原因大部分归咎于设备管理人员没有落实课前调试教学设备的规定。

三、《音乐鉴赏》混合同步课堂教学影响因素及对策分析

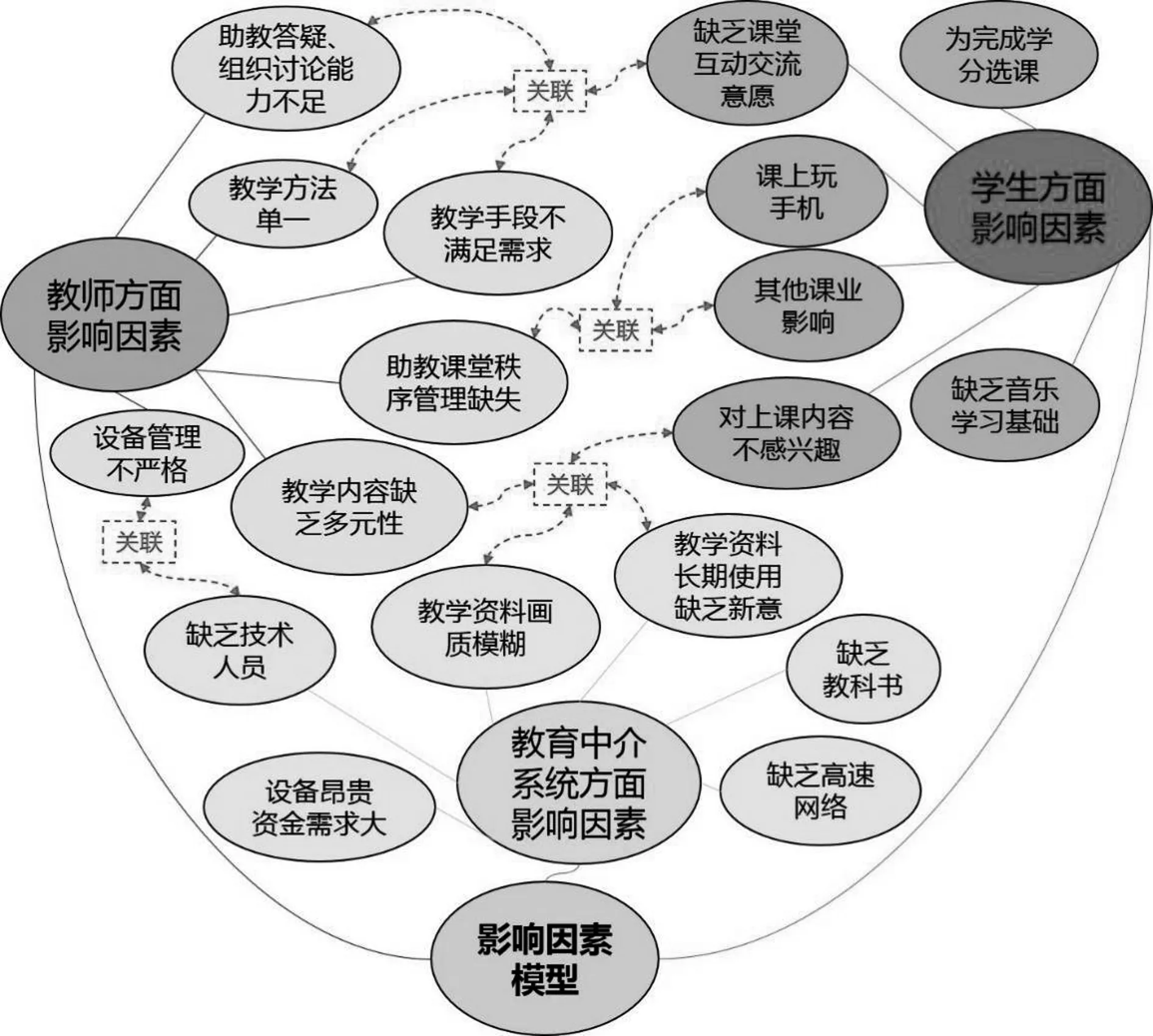

基于教学有效性调查的结果,从学生、教师和教育中介系统三方面对影响教学的因素进行整理归纳,研究提高本课程教学效果的教学优化方案。

(一)《音乐鉴赏》同步课堂教学影响因素分析

学生方面,主要归纳为6个主要因素:学生音乐基础个体差异性较大、不以学习音乐知识为选课动机、课上玩手机、其他课业影响、对上课内容不感兴趣以及缺乏课堂互动交流意愿。

教师方面,从任课教师及教辅人员两方面归纳出6个主要因素。任课教师方面3点:教学方法单一、教学内容缺乏多元性、教学手段无法完全满足音乐远程课堂教学需求。教辅老师方面3点:助教课堂管理缺失、远端课堂助教在答疑以及组织讨论方面能力不足、设备管理调试不严格。

教育中介系统方面,本文主要从教学资料、教科书、网络基础设施三方面讨论影响课堂教学效果的因素,归纳为6个主要因素:教学资料画质差;教学资料内容老旧;缺少课程教科书;缺乏高速网络支持;教学设备更新快、耗资大;缺乏经验丰富的技术人员。

(二)《音乐鉴赏》混合同步课堂教学影响因素模型

从学生、教师以及教育中介系统三方面综合分析,总结提炼了3大类18小类课堂教学影响因素,构建影响因素模型,有利于结构化显示影响因素,评估因素之间的关联关系,统筹考虑多个影响因素综合制定应对策略。如图1所示,模型的根节点是“影响因素模型”,根节点下设3个二级节点,分别是“学生方面因素”“教师方面因素”和“教育中介系统方面因素”,二级节点下共有18个三级节点。课堂教学以学生为中心,因此,本文从学生方面因素出发建立模型节点关联关系。“助教答疑、组织讨论能力不足”“教师教学方法单一”“教学手段不满足需求”3项因素与“学生缺乏互动交流意愿”存在关联关系。同样,通过解决“教学内容缺乏多元性”“教学资料画质差”“教学资料内容老旧”,提升学生课堂体验,增加学生感兴趣的教学内容,多管齐下解决“学生对上课内容不感兴趣”的问题。

图1 影响因素模型

按照“原因-结果”规律,学生“课上玩手机”“进行其他学科学习”与“助教课堂秩序管理缺失”有直接关系。同样“设备管理不严格”,出现课堂进行过程中设备故障影响课程正常进行,是因为缺乏经验丰富的技术人员。

(三)《音乐鉴赏》同步课堂教学优化方案

针对《音乐鉴赏》混合同步课堂教学影响因素,本文从网络基础设施支撑、课前应对策略、课上应对策略、课下应对策略以及课程考核应对策略五个方面制定了覆盖课堂全程的教学优化方案(图2)。

图2 教学优化方案

1.网络基础设施支撑

针对同步课堂开展过程中出现的视频画面卡顿问题,接入高流量宽带网扩展原有网络带宽,解决视频掉线和画面卡顿问题。配备多名网络设备保障维护技术人员,制定网络设施保障工作流程,包括日常维护、课前调试、课上保障、应急情况处置。

2.课前应对策略

更新《音乐鉴赏》教学资料,包括课堂音乐作品内容、高清音视频文件以及PPT课件;编写或推荐教材,规范课程学习;提前公布课堂学习作品,引导学生预习;定期维护课堂设备,做好课前调试。

3.课上阶段应对策略

采用多元化的教学方法,关注学生对于音乐作品的体验,帮助学生理解;注重课堂学习气氛,加强课堂互动效果;减少长时间的视频播放,分段播放,穿插讲解;加强课堂秩序管理;聘请专业音乐教师辅助远程教学。

4.课下应对策略

充分利用网络技术平台及时共享课堂资源,供学生课外学习鉴赏;建设学生课外学习资料库,定期向学生推送优质音乐作品曲目单;做好阶段性学习质量监测,推进课程教学效果提升;组织学生成立兴趣学习小组;统一组织学生集中观看音乐会。

5.课程考核阶段应对策略

增加课堂讨论次数并统计学生发言情况,提高评分占比,引导学生参与讨论;增加实践类考核内容,鼓励学生进行音乐作品鉴赏与反思。

结 语

本文以三校协作的《音乐鉴赏》混合式同步课堂为案例,调查获取了全面详实的课程教学效果调查资料。总结提炼了3大类18小类同步课堂教学影响因素,构建了《音乐鉴赏》混合式同步课堂教学影响因素模型,结构化地明确了影响因素以及因素之间的关联关系。按照课程进展的逻辑顺序,从网络基础设施支撑、课前应对策略、课上应对策略、课下应对策略以及课程考核应对策略5个方面制定了覆盖课堂全程的教学优化方案。本文的研究工作还存在许多有待改进的地方,需要在在教学实践中检验,并不断优化改进。

注释:

[1]BERNARD RM,et al. A meta -analysis of blended learning and technology use in higher education:From the general to the applied[J].Journal of computing in higher education,2014(01):87—122.

[2]董向东.Edu VS Class同步课堂系统的设计与实现[J].电化教育研究,2006(06):48—51.

[3]杨俊锋,崔丽霞,吴 滕,潘 慧,洪河条.混合同步网络课堂有效性的实证研究[J].电化教育研究,2018(12):50—56,77.

[4]罗小蓉.农村普通高中远程网络直播教学效果研究[D].四川师范大学,2017.

[5]吴秀圆.信息化促进教学点质量提升与师生发展研究[D].华中师范大学,2018.

[6]李 燕.通识教育视域中高校音乐公选课个案调查[D].河北师范大学,2017.

[7]景 祯.普通高校钢琴公共选修课有效教学研究[D].西南大学,2012.