我所思兮在桂林

◎ 文 | 朱隐山 编辑 | 吴冠宇

漓江上的渔夫 图片来源 /视觉中国

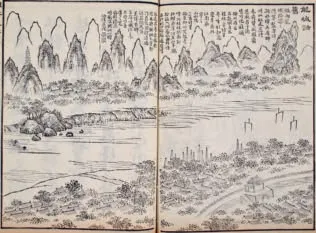

《桂海图》,表现广西桂林风光,出自《新镌海内奇观》,明代杨尔曾撰,钱塘陈一贯绘,新安汪忠信镌,共十卷,明代万历三十七(1609)夷白堂刻本。 图片来源/ FOTOE

这些诗句并非一般意义上的在地风土诗,句中言及的“桂林”,亦非唐代桂州的完全对应物,而是被加上了很深的情感滤镜,因为那是他们的友人生活其中的或将要前去的地方。

说起广西桂林,一句“桂林山水甲天下”,尽人皆知。它的腾播众口,或许得归功于作家陈淼1962年创作的游记散文《漓江春雨》。人教版小学四年级语文教科书将该文节选了几百字,略加改动后,冠了个“桂林山水”的标题,将它变成了一篇课文,在几十年间影响了数代中国人。课文的开头便是——人们都说:“桂林山水甲天下。”因山水佳美而动游兴,自是理所当然。

可是,“人们”都是谁呢?万事万物总有各自的起源,人们“都”说这句话前,都认同这句话前,总有第一个这么说的人。当然,有些脍炙人口的说法后来固然无法考证其具体来源,这句话却能。

如果将之视为一句诗的话,那么它应当出自作于1201年的《嘉泰改元桂林大比与计偕者十有一人九月十六日用故事行宴享之礼作是诗劝为之驾》,作者是南宋时期的王正功,明州(今宁波)鄞县人,时任广南西路提点刑狱权知府事,既管理广西一路的刑狱,又代理一州民政,是桂林(时称静江府)的父母官。王正功当时年近七十,是一位性格耿直的老者,虽称不上引领风骚的诗坛大家,但他性嗜学、喜为诗。1201年是宋宁宗改元之年,又逢大比之岁,广西学子在乡试中考中11名举人,作为长官,王正功便依鹿鸣宴惯例,在府中宴请中举士子,席间得了两首七律。“人们都说”的那句话,便出自其中第二首:

桂林山水甲天下,玉碧罗青意可参。

士气未饶军气振,文场端似战场酣。

九关虎豹看劲敌,万里鹍鹏伫剧谈。

老眼摩挲顿增爽,诸君端是斗之南。

即席赋诗是帝制时代文官的基本修养。人和人之间的交际酬答,便在这样极具风雅色彩的智力劳动中得到了呈现。在诗里,这位长者给予桂林的山水风光以最高的赞美,然后夸奖了诸生的才学,对他们寄予了厚望。诗的第二句是对第一句的具体展开——桂林山水为何天下第一?是因为有人说过它“玉碧罗青”:漓江蜿蜒曲折如青罗带般柔曼迤逦,临江群山如碧玉簪般翠绿峻秀。

而这“意可参”,参的又是谁的意呢?唐代大诗人韩愈。王正功笔下“玉碧罗青”这四个字,正是来源于韩愈诗《送桂州严大夫同用南字》的第二联:

苍苍森八桂,兹地在湘南。

江作青罗带,山如碧玉簪。

户多输翠羽,家自种黄柑。

远胜登仙去,飞鸾不假骖。

唐穆宗长庆二年(822),韩愈友人严谟以秘书监转任桂管观察使(当时的桂州总管府的行政长官),离京赴任时,时任兵部侍郎的韩愈作此诗赠别。首联点名桂林地理位置及得名由来:桂林在湘水之南,其地多产桂树,八桂而成林——上古典籍《山海经·海内南经》便有“桂林八树,在番隅东”的记载;秦王朝征服百越后,在岭南设置三郡,其一即是盛产玉桂的桂林郡;又开凿灵渠,沟通湘、漓二水,使之成为南连海域、北达中原的重镇。

第二联用两个比喻来形容桂林山水,为后世吟咏它的人带来了无尽的文学遗产。第三联则写桂林物产。在唐代,翠鸟羽毛是极其珍贵的饰品,但这种东西不过是桂林每一户普通人家都能供给的东西,更何况还有黄柑堪可品尝。及至尾联,韩愈表达了对严谟的羡慕:你去桂林做官,有太多美景可观看、美食可品尝、珍奇可赏玩,远胜驾着鸾鸟飞升成仙的那种快乐。

作为桂林的行政长官,王正功不吝给予桂林山水以最高赞美,是自不待言的。但韩愈并未到过桂林。他恭维桂林的种种佳处,虽然不无客套的成分,却通过对桂林风光物产的想象与形容,表达了对远行友人的祝福。

或许可以说,在诗人们的笔下,一直存在着两个桂林:实地的桂林和被建构的桂林。前者有充足的亲身经验,而后者主要依赖于知识和想象。在唐代诗人中,后一类型的作者,除了韩愈,还包括王昌龄、杜甫、白居易以及我不确定是否到过桂林的许浑和李群玉。这五位诗人里,有的送友人赴桂林任官或归里,有的则投诗相赠身在桂林的友人。直到唐代,此地依然算是远离中原的僻远之地,但这几个人基本都在“恭维”桂林,或者至少比较客观地描述了桂林气候的独特、风景的佳绝或物产的珍奇:“别意猿鸟外,天寒桂水长。”(王昌龄《送谭八之桂林》)“五岭皆炎热,宜人独桂林。”(杜甫《寄杨五桂州谭》)“桂林无瘴气,柏署有清风。”(白居易《送严大夫赴桂州》)“瘴雨欲来枫树黑,火云初起荔枝红。”(许浑《送杜秀才归桂林》)“桂水秋更碧,寄书西上鳞。”(李群玉《送萧绾之桂林》)这些诗句并非一般意义上的在地风土诗,句中言及的“桂林”,亦非唐代桂州的完全对应物。诗中“桂林”中的很多元素,经过了某种过滤或变形。用时髦的话来说,这些句子里的“桂林”被加上了很深的情感滤镜,因为那是他们的友人生活其中的或将要前去的地方。前述李群玉两句诗的上两句“万里阔分袂,相思杳难申”意外道出了关键:因为远行与想象、离别与相思,友人将要去往的那个所在,它的特征才值得被记取,它的意义才真正与众不同。

无论李商隐在诗里对桂林持一个什么样的态度,选择观看什么、忽略什么,其实与桂林当地的景观风物关系不大,而是诗人和自己较劲、搏斗的痕迹。这种痕迹,是一个诗人在他所处时代遭受命运的种种考验的痕迹,是心灵史,也是文明的见证。

诗人因想象与情感,制造了光晕和滤镜,加诸桂林,使得它在诗里显得很美。至于那些亲至其地的诗人,就更陶醉于这个其乐融融的氛围,从不同角度将桂林的山水风物夸赞一番。但在整齐划一的赞美诗里,偏偏有一个人“煞风景”。这个人就是李商隐。说来有趣,就连“煞风景”的说法都出李商隐本人之手,见于《义山杂纂》,一本可视为俚语辞典或语录小品的奇特读物。

据清代以来的数代学者的考证和研究,李商隐在唐宣宗大中元年(847)三月辞去朝中的秘书省正字一职,投入新遭贬的桂管观察使郑亚的幕府,随其一道,自长安远赴桂管治所桂林,五月抵桂,担任节度使支使兼掌文书奏记。那一年,他三十六岁。

在桂林,李商隐大概待了十个月有馀,及至大中二年(848)二月,郑亚被贬循州,李商隐随之离开桂林北归,这一段幕府生涯宣告结束。由于情绪、心态和处境的关系,李商隐笔下的桂林,被加上了与前述诗人和诗篇大异其趣的另一层光晕或滤镜。

初到桂林,李商隐对当地的直观感受,首先形诸《桂林》一诗中:

城窄山将压,江宽地共浮。

东南通绝域,西北有高楼。

神护青枫岸,龙移白石湫。

殊乡竟何祷,箫鼓不曾休。

和杜甫、白居易或韩愈等人在诗中对桂林的美好想象与形容不同,李商隐笔下的桂林别具特色,带上了他强烈的个人观察的视角。漓江波澜壮阔而非碧绿旖旎,周遭高山陡峭以至于带来一种压抑感而非秀美如碧玉——倒不能说这一切就是丑陋或无趣的,借用康德或王国维的说法,它们带来的或许是“崇高感”而非“美感”,它们是“壮美”的而非“优美”的。这种整体性景象,显出桂林城的窄小,仿佛它是一艘在宽广水面上载沉载浮的小船。

对于当时的李商隐而言,相比于他熟悉的长安或洛阳这样的大都会,环城皆山的桂林,是一个“异己”的地方,一个陌生又显得怪诞的环境,在其中他感受到的不是舒适和惬意,而是一种富有张力的敌意或紧张感。

所以,在诗的第二联,立足于桂林的地理位置,他展开了联想:唐人称桂林为桂海,视为滨海之地,再往东南,便是南方无人涉足的广阔海域、绝域遐荒,再往前,便只能蹈海远遁了;而桂林的西北方向有城楼,登上它朝西北望去,便是京华和故乡。换句话说,桂林城让李商隐感受到诸多不适,而唯一令他有些兴趣的,是城北的雪观楼(见范成大《桂海虞衡志》),从那里可以眺向西北,那个方向是朝廷、家园和通都大邑,寄托了梦想和幸福辉光的所在。

诗的后四句说的是桂林当地的风俗,以及作者对这些风俗表达的不可理喻之感和批判的立场。百越旧多巫俗,又多淫祀(指不合礼制的祭祀),既非经过儒家礼制规范的祀典,又无正统宗教那般极具系统性的信仰结构,有浓厚的万物有灵论色彩。李商隐年轻时入过道门,中年以儒晋身,晚年又事佛,用今天的话来说,并不是一个“唯物主义者”或无神论者,所以他对桂林当时当地的巫俗和淫祀的不理解和批判,其背后起作用的,不在于有神论或无神论,而在于他持有一种文化优越的立场,认为相较于长安、洛阳等地昌盛的文教和合乎规制的祭祀,桂林这种原始巫术是迷信且落后的。

晨归 图片来源/视觉中国

话说回来,李商隐之所以选择桂林郑亚幕府作为自己人生和工作转型的第一站,除了有跟郑亚相近的政治立场及对郑亚本人的好感外,在他此前的设想里,桂林这个地方很可能没有他后来认为的那样不够好:

桂林闻旧说,曾不异炎方。

山响匡床语,花飘度腊香。

几时逢雁足,著处断猿肠。

独抚青青桂,临城忆雪霜。

这是他作于桂林的《即日》(另有版本作“即目”)。在“曾不异炎方”句下,有李商隐的作者自注:“宋考功有小长安之句也。”宋考功是曾任考功员外郎的初唐诗人宋之问,曾被贬到了桂州始安郡,即桂林,《新唐书》上说他“赐死桂林”,可见此地是其最后生活的地方。他说桂林是“小长安”,具体的文字在李商隐的时代应有留存,如今却没有明确的出处,可能散佚了。但他作于桂林的五言排律《始安秋日》容易读到,诗的开头四句是:

左上:桂林泊棹,《漓江泛棹图五集》,清代张宝撰。 图片来源/ 缘紫舞/ FOTOE

左下:龙城话旧,《漓江泛棹图五集》,清代张宝撰。 图片来源/ 缘紫舞/ FOTOE

右上:独秀探奇,《续泛槎图三集》,清代张宝撰。 图片来源/ 缘紫舞/ FOTOE

右下:会仙留迹,《漓江泛棹图五集》,清代张宝撰。 图片来源/缘紫舞/ FOTOE

桂林风景异,秋似洛阳春。

晚霁江天好,分明愁杀人。

在桂林贬所的宋之问当然得犯愁。哪怕周遭秋景居然美丽如洛阳之春,哪怕江天晚霁如此别致动人,但人生终局,这一切都快要结束了。所以,即使是美丽的当地风景,在一个心情黯淡的人看来,也是“愁杀人”的。从这个意义上来说,李商隐对桂林景观风物的“偏见”,和宋之问的“没有偏见”,其实有内在的一致性,即,景观风物投射于心灵而呈现出的心象,才是他们的诗表现的真正内容。但宋之问下意识地将桂林之秋和洛阳之春进行参照,是否意味着,这是李商隐笔下记录的“宋考功有小长安之句也”的一种变形呢?

总而言之,用眼下流行的说法来形容,《桂林》这首诗说的是,一个因为各种压力和原因被迫“逃离北上广”的青年,刚刚去到二三线城市工作和生活时,在对“北上广”都市氛围的怀念中,表达着他对如今所处环境的一种强烈的“落差”和不适感。所以,问题的关键不在于桂林不够好,而在于它跟什么地方相比较。长安、洛阳,就是李商隐心中曾经之沧海和永远的白月光。其实,无论他在诗里对桂林持一个什么样的态度,选择观看什么、忽略什么,其实与桂林当地的景观风物关系不大,而是诗人和自己较劲、搏斗的痕迹。这种痕迹,是一个诗人在他所处时代遭受命运的种种考验的痕迹,是心灵史,也是文明的见证。

不过我们依然能在李商隐的桂林诗中瞥见些许温暖的瞬间。比如五律《晚晴》和《桂林路中作》。在春去夏来、夏去秋来的节候转换中,在深居高阁的平居岁月里,有越鸟和明亮的光线;他虽念念不忘“西北望”,但毕竟,漓江晴天的傍晚不乏暖色调的辉光,在蝉的清亮嘶鸣里、乡野暮归的人群中,他还是感到了一丝生之乐趣:

左:栖霞穿洞,《漓江泛棹图五集》,清代张宝撰。 图片来源/ 缘紫舞/ FOTOE

深居俯夹城,春去夏犹清。

天意怜幽草,人间重晚晴。

并添高阁迥,微注小窗明。

越鸟巢乾后,归飞体更轻。

—— 《晚晴》

地暖无秋色,江晴有暮晖。

空馀蝉嘒嘒,犹向客依依。

村小犬相护,沙平僧独归。

欲成西北望,又见鹧鸪飞。

——《桂林路中作》

在这样的语境中,桂林不是昔岁风流的所在,而是一个神圣的魅影——虽然它是通过表达情感的私密性的方式体现出来的。桂林作为景观和场所的公共性恰要通过“隐微写作”里经由转化的私密情感来储存。

在不少宋人诗里,桂林风光要远比王正功那句概括性极强的诗句呈现得更为具体,也要远比李商隐那些沾染了浓郁的伤感情调的诗篇体现得更为健朗活泼。

在李纲这样靖康年间主战的大臣笔下,即使在贬途,行至桂林时,他眼中所见桂林景观风物,也和晚唐末世困抑幕府、抱负不得施展的文人不同:

桂林山水久闻风,身世茫然堕此中。

日暮碧云浓作朵,春深稚笋翠成丛。

仙家多住朱明洞,客梦来游群玉峰。

雁荡武夷何足道,千岩元是小玲珑。

时危远谪堕南峦,犹在乾坤覆载间。

瘴雨岚烟殊气候,玉簪罗带巧溪山。

桄榔叶暗伤心碧,踯躅花开满目斑。

惟有月华依旧好,清辉应与照云鬟。

中: 仙岩赋诗,《漓江泛棹图五集》,清代张宝撰。 图片来源/ 缘紫舞/ FOTOE

右: 画山观马,《漓江泛棹图五集》,清代张宝撰。 图片来源/ 缘紫舞/ FOTOE

这两首七律题作《桂林道中》。诗中非无失意、踌躇,非无身世茫然之感与时危远谪之忧,但桂林的万千山峦甚至能将雁荡山和武夷山这样的名山比下去,桂林的气候与溪山、桄榔叶和杜鹃花,既惹人感慨又令人眼目一明。在两首诗的末联,诗人都心绪振起,以流利爽朗、光风霁月的诗境作结。

在李纲的时代,宋高宗赵构登基前曾领静江军节度使,靖康之乱后他登基为帝,几年后将节度使所在的桂林升格为静江府,视为潜龙邸。三十几年后的宋孝宗乾道七年(1171),朝廷派范成大知静江府,兼广西经略安抚使,直到几年后改任四川安抚制置使。

范成大,字至能,苏州人,被后人称为南宋“中兴四大诗人”之一,当时的诗名和在诗歌史上的地位,不止比王正功高出不知何许,比名臣里颇能诗的李纲还要高出一截。

和李商隐、李纲人生的不得志时与桂林遭遇不同,范成大与桂林的相遇,犹如白居易、刘禹锡、韦应物三位长官与苏州的相遇,注定是千秋佳话。

况且,除了诗,范成大在桂林任职期间还为人们贡献了一部记载广西风土人情的、无可替代的地理志和博物学著作——《桂海虞衡志》。该书分《志岩洞》《志金石》《志香》《志酒》《志器》《志禽》《志兽》《志虫鱼》《志花》《志果》《志草木》《杂志》《志蛮》十三篇,作者说自己北过黄河、西使四川、南至交广,名山胜景见过无数,却都不及桂林,“桂山之奇,宜为天下第一”。此或是王正功“桂林山水甲天下”说法的原始版本?

在范成大赴任桂林前,他的朋友也少不了要为之送行。李洪的一首《送范至能帅桂林》有些意思,算是间接呼应了李商隐《即日》诗中的那句自注:

口伐奇谋詟可汗,归来犹著侍臣冠。

燧林草色供诗思,凤沼春波滟笔端。

谁谓玉堂真学士,暂临桂管小长安。

元戎十乘无遄迈,上阁宣麻句已团。

范成大调任桂林前一年,代表宋朝出使金国,不辱使命而还,还朝后任中书舍人,负责起草诏命,故有前两联和第三联上句。第三联和尾联寄寓了李洪对范成大的友善恭维或祝愿,是说他由中书舍人出知静江府,是由玉堂学士身份,暂往桂管这个“小长安”任职,迟早要还朝升迁的——你不用去得这么匆忙,说不定任命你为宰相的诏书已经起草好了呢(唐宋拜相命将,用白麻纸写诏书公布于朝,称为宣麻,遂以为诏拜将相之称)。

但范成大前往桂州是去为官一任、造福一方的,并不是走走过场。在桂林的几年里,他修建了癸水亭,寓意“癸水绕东城,永不见刀兵”,是想消弭兵革,使百姓安居乐业。为此他作了诗《癸水亭落成示坐客长老之记曰癸水绕东城永不见刀兵余作亭于水上其详具记中》,寄寓了这份永辟刀兵的深愿:

天将福地巩严城,形胜山川表里明。

旧说桂林无瘴气,今知漓水辟刀兵。

云深铜柱边声乐,月冷珠池海面平。

愿挽江流接河汉,为君直北洗欃枪。

有意思的是,他在建筑和修葺亭子这件事上耗费了不少热情。桂林任上与他相关的,除了癸水亭,还有骖鸾亭、碧虚亭和所思亭。自桂林离任后,范成大就再也没有回去过,但他留下了一首七绝《怀桂林所思亭》:

簪山奇绝送归时,曾榜新亭号所思。

桂水祗今湘水外,他年空有四愁诗。

与范成大年龄相差不大的江文叔,于范离桂林任后十一年宦游至此,提举广南西路市舶。他写了一首《桂林》,首联与范成大建癸水亭的初衷遥相呼应:

桂林佳丽冠群城,父老从来不识兵。

日月轮转,王朝翻覆,不止范成大的宋亡了,亡宋的蒙元也亡了,驱元的大明后来亦迎来了覆亡时刻。在明清易代的日子里,桂林没有继续“从来不识兵”的福分了,作为永历政权和“反清复明”的基地之一,怎么可能少得了战火的荼毒呢?而这段历史的重要见证者、岭南大诗人屈大均,以诗词的形式见证了这山水佳绝地曾爆发的抗争和涌动的热血,记录了他的失望与悲伤:

桂林旧部,多年散、监军亦向农圃。

宝刀血锈,花骢齿长,总归尘土。

英雄命苦,恨当日、江山不取。

令三千、奇才虓虎,冷落尽无主。

回忆沙场上,日日投醪,气雄相鼓。

旧标在否。几人还、锦衣歌舞。

报有戎旗,把书帛、殷勤奇与。

念恩私、两载剪拂,俾作翮羽。

远山如黛 图片来源/纸上河山/ 图虫创意

清康熙十二年(1673),吴三桂在昆明起兵讨清,屈大均前往投军,上书吴三桂纵论兵事,被任命为广西按察司副司,委派监桂林孙延龄部,后察觉出吴的“复明”并非真心,即失望辞归,隐居读书,做了遗民。这首《凄凉犯·得旧部曲某某书》即是对这段经历的写照与反刍。这里头写的是同袍情谊、军旅生涯,大事未成、故人零落。另一阕词《南歌子》却写得犹如书写男女之情:

珠泪成红豆,香心作彩云。

更用好花薰。倩谁遥寄去,桂林君。

虽然珠泪、红豆、香心、彩云、花薰等字眼极其柔美,字里行间的刻骨相思,却不过是香草美人之思。陈永正先生笺此词,认为“末句疑有寓意。永历帝曾驻跸桂林”,即将它视为一首具有政治寓意的作品,而非追念往昔与桂林有关的男女之欢。在这样的语境中,桂林不是昔岁风流的所在,而是一个神圣的魅影——虽然它是通过表达情感的私密性的方式体现出来的。如此的私密性特征,是某种“隐微写作”必将沾染的色彩。桂林作为景观和场所的公共性恰要通过这样的“隐微写作”里经由转化的私密情感来储存。