城在山光水色间

◎ 文 | 庞铁坚 编辑 | 吴冠宇

青罗江水碧连山,城在山光水色间。

尽道宜人惟桂郡,骖鸾客至只思还。

—— 陶弼《桂林》

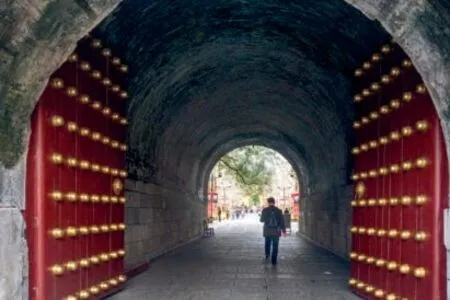

广西桂林靖江王城的古城门 图片来源/ 视觉中国

桂林是一座与众不同的城市。这个“不同”,就是它自古以来所具有的鲜明的风景,城市建设与景观建设相辅相成,景观建设伴随城市建设的始终。宋代陶弼在《桂林》一诗中写到“青罗江水碧连山,城在山光水色间。尽道宜人惟桂郡,骖鸾客至只思还”,一语破的。

桂林系统性的人文景观和自然风景建设经营是从唐代开始的。

按照史学界专家们的观点,桂林城早在2100多年前的汉元鼎六年(前111)就存在了,当时名叫始安县,可惜的是,考古成果一直未能提供其遗址所在的确切地方,史书文献中也仅有“临桂,汉始安县”(唐《通典·桂州》)、“临桂县,汉始安县,元鼎六年置”(宋《太平寰宇记·桂州》)这样的一笔带过,再无详记。今人明确可知的桂林城最早的建城史,始于唐初李靖所建的桂州城。岭南道抚慰大使兼检校桂州总管的李靖,在任职期间,在独秀峰南,以漓江为界,建桂州城,当时的桂州城,规模不大,位置大约在独秀峰与逍遥楼之间,周长3里18步,筑有3门,称“子城”,亦称衙城,以护卫城池,巩固统治。

此后,唐代多次改扩建桂州城。唐宣宗大中年间至懿宗咸通二年,桂州向西扩建外城。这次扩建,志书上说周长“三十里”,计8个城门,最远的“通波门”在雉山之南。唐僖宗光启二年(886),桂州都督陈可环抽调万人扩建夹城。唐代莫休符的《桂林风土记》说:“从子城西北角二百步,此上抵伏波山。缘江南下,抵子城逍遥楼,周回六七里。光启年中,前政陈太保可环创造。三分之二是诸营展力,日役万人,不时而就。增崇气色,殿若长城。南北行旅,皆集于此。”夹城建好以后,商旅多聚于此,城市功能有了较明显的区分。

桂林逍遥楼 图片来源/ 视觉中国

除了城市建设,桂林的人文景观和自然风景建设也从唐代开始进入系统性的建设经营中。

逍遥楼是在唐代建设起来的,具体建设年代不详,但宋之问流放到此时,逍遥楼已经是当时的名胜,宋之问留下来的诗作中,就有好几首是写逍遥楼的。除了逍遥楼,这时的桂州城还有许多别的观赏风景、友人邀宴的场所。桂州城沿漓江西岸,由城东至城北,分别是东山亭、拜表亭和碧浔亭。东山亭接望月楼,近子城;拜表亭,位于望月楼和碧浔亭之间,东靠漓江,西临雉堞。其中,碧浔亭是韦瓘所建,接逍遥楼,馆宇宏丽,制作精致,冠诸亭院。再如,李靖所建的庆林观,因在漓江东岸,唐人也叫东观。从逍遥楼旁码头渡江,前往东观的信众或游客络绎不绝,也就使独秀峰与七星岩之间成为热闹通道,人们“多束花果裹粮,深涉而行。还计其所行,已及东河之下,如闻棹楫濡濡之声在其上”。至今,这里也是桂林市区最热闹的通道之一。

唐代宗大历十一年(776),桂州观察史李昌巎在独秀峰前建孔庙,办州学,为桂州城教育之兴起的大事。建孔庙时,也将独秀峰开辟为游览地。

唐宪宗元和十三年(818),御史中丞裴行立转任桂州观察史不久,即被衙署周边景致所倾倒,“于是厚货居氓,移于闲壤。伐恶木,刜奥草,前指后画,”着手辟建訾家洲(今名訾州)园林,使之成为当时名胜。裴行立还请了好朋友柳宗元写下了名篇《桂州裴中丞作訾家洲亭记》:

乃经工化材,考极相方。南为燕亭,延宇垂阿,步檐更衣,周若一舍。北有崇轩,以临千里。左浮飞阁,右列闲馆。比舟为梁,与波升降。苞漓山,涵龙宫,昔之所大,蓄在亭内。日出扶桑,云飞苍梧。海霞岛雾,来助游物。其隙则抗月槛于回溪,出风榭于篁中。昼极其美,又益以夜,列星下布,灏气回合,邃然万变,若与安期、羡门接于物外。

裴公在此南建燕亭,北立高轩,左起飞阁,右列闲馆,江面上还有浮舟并列为桥。放眼望去,漓山龙宫仿佛皆为亭所囊括。朝霞云雾环流,月槛藏于溪流,风榭现于竹林,昼夜景致各不同。人游于此,若超脱于尘世之外。

唐敬宗宝历元年(825),李渤到桂州任职,他行走于山水间,沉醉于桂林优美的自然景色,也对此进行了修建,先后辟隐山六洞和南溪山白龙洞,使这两处成为名胜。

唐武宗会昌二年(842),谏议大夫元晦任桂管观察史,他在桂州期间,兴致勃勃地整理了城北的叠彩山风景,并命名为“叠彩山”:“山以石文横布,彩翠相间,若叠彩然。”此外,他还修建了四望山、宝积山诸山。

宋人在大规模扩建桂州城的同时,开辟风景的热情也更加高涨。

到了宋代,桂州城的地位显著提升,其城池也再次得到扩建。宋真宗景德二年(1005),知州曹克明请来了北方军匠,教导桂州人学会烧砖制瓦,以建砖屋,使城市街道少遭火患。宋仁宗至和元年(1054),亦即狄青平定侬智高叛乱后的第二年,权知桂州余靖深感城池不牢则难守、城池难守则匪乱多,故开始筹资扩建桂州城,中央政府在财政方面也给予了鼎力支持。这次城建,用工10万余,历时10个多月完工,算是当时规模宏大的一次城市建设,名“桂州新城”。新城方圆6里,有“宁远”“迎恩”“平秩”“利正”“行春”和“东江”6个城门,街巷闾里,规整有致,城市面貌为之一新,在北宋时很有影响。王安石还亲自撰写了《桂州新城记》:

寇平之明年,蛮越接和,乃大城桂州。其方六里,其木、甓、瓦、石之材,以枚数之,至四百万有奇。用人之力,以工数之,至一十馀万。凡所以守之具,无一求而有不给者焉。以至和元年八月始作,而以二年之六月成。

到了南宋,因为战事需要,桂州城池再次扩建。南宋绍兴三年(1133),升桂州为静江府。宋理宗宝祐六年至宋度宗咸淳七年(1258-1271),广南制置使李曾伯、经略史朱禩孙、赵与霦和胡颖等几任静江府主官,更是全面加固静江城,连续4次扩建城池,以防敌犯。这一次大规模的城市建设,以今榕杉湖为南缘,东至漓江西岸,北抵鹦鹉山,西临桂湖,共筑有6000多米的城墙,设城门15个,均为砖石结构,有团楼、硬楼、藏兵洞等军事设施。这几次扩建的情况,包括城池图、用工用料、监工负责人等,都非常详细地记录在城北鹦鹉山南侧的山崖上,至今仍在,成为我国城建史上不可多得的历史资料。

宋人在大规模扩建桂州城的同时,开辟风景的热情更加高涨。

曾布在桂林为官期间,喜欢游览,常悠游于山崖洞穴间,“访寻桂之山水奇胜处”,尤其喜欢江东胜景。他看见栖霞山下的冷水岩,岩洞奇特,钟乳漫漫,溪流淙淙,乃花心思在此架桥铺径,修建风景,便游人往之,成为游观宴休之处,“自是州人士女与夫四方之人无日而不来”,该岩“遂为桂林绝观”。后人为纪念之,将此岩取名“曾公岩”。

范成大在桂林期间,大力抓经济、问民疾、革民风、整风景。旅桂期间,范成大或公干巡视或闲暇私游,踏遍桂林各名山,似乎最钟情伏波山,在伏波山筑癸水亭、正夏堂、进德堂。此外,范成大还在栖霞洞前筑碧虚亭,在屏风山修壶天观、所思亭,在月牙山构骖鸾亭等。

嘉定十四年(1221),诗人刘克庄到桂林后,他写诗赞道:“上到青林杉,凭栏尽桂州。千峰环野立,一水抱城流。沙际分鱼艇,烟中见寺楼。不知垂去客,更得几回游?”言简意赅地将桂林城的特质说得明明白白。

那时的桂林城,除了城中的独秀峰,其它诸山,如象山、月牙山、东观山(今普陀山)、西山、隐山、老人山、鹦鹉山、铁封山、观音山,甚至叠彩山、伏波山,都“环城而立”,更不用说远处、更远处的天际线也是由众多山峰构成了。站在湘南楼上,环顾四周,很自然地感受到那种“千峰环野立”的景观特点。漓江从城东北而来,在伏波山脚,迥然转弯向东南而去,这就是诗中“一水抱城流”的“一水”。不过,严格地说,漓江还不能做到“抱城流”,它需要与它的支流桃花江、小东江、灵剑溪等一起,再加上城西的西湖以及范成大组织挖掘的城北朝宗渠,才真正构成“一水抱城流”的风景。或者说,漓江以及护城河一起(即今杉湖、榕湖、桂湖、木龙湖)才构成“一水抱城流”的稀世风景。

元明清时,桂林城市格局不断扩大的同时,风景游览活动也趋于旺盛,此时形成了桂林“老八景”和“新八景”。

千佛洞内的石刻造像,广西桂林伏波山公园。 摄影/ 陈杰/ FOTOE

元代,桂林城曾经历重建。这次重建,城市规模没有扩大,主要是将城墙由砖改为巨石,开辟了14座城门,城门上建有楼阁。巨石筑墙,使得城墙更加坚固,后人称“铁打桂林城”之誉,即由此来。

明洪武年间,桂林城得到扩建,城南扩张到以桃花江为界,并且从今虹桥坝处向东开凿一段护城河,至象山与漓江汇合,为新护城河;原护城河成为城中内湖,逐渐演变为桂林城景观。虹桥坝处设一滚水坝,河水少时可拦水向东护城,洪汛时期则可使河水漫过虹桥坝沿故道向南以雉山附近汇入漓江。城门改为12座。城中建设了靖江王府,形成“城中有城”的格局。明正德年间,当局考虑到桂林城“历宋而元,以迄于今,凡四百有余载矣,而环壁甃石之固犹旧。第以楼宇久而敝颓,雉堞或至圮毁”,决定再次重建桂林城。这次修建,臬库出钱,军卫出力,历时两月,厥功告成,计“为楼一十有六,为铺三十有四,饬雉堞三千六百八十有奇,堆石炮三百八十有三。”对损毁城墙的修补,则“三千三百七十有八丈”(《桂林石刻》,桂林市文物管理委员会,1978年印)。

清雍正及乾隆年间,两次高筑、重修城墙,以固城防。咸丰二年(1852),因太平军攻城,城郭毁坏严重,战后又有重修。

总的来说,由元至清,桂林城池明显扩大,城市格局有了较突出变化,城墙由砖为石,且城墙高度和城门都有变化。因为城门是城内与城外交通的必经之处,城门的变化也影响着城内外交通的变化。在交通设施方面,一些颇具规模的桥梁,如漓江上的永济桥、甘棠江上的甘棠浮桥,都采用了铁柱铁索等材料,“使舟不得荡漾”,以图永固。虹饮桥则为石墩木梁结构,琉璃瓦顶,两侧有凳。不仅实用,而且美观。

城市格局不断扩大的同时,桂林风景游览活动也趋于旺盛。元人郭思诚,到桂林任职,认为桂林“山有余而水不足”,于是组织力量再辟西湖旧景。城西之水面,加上城中诸多湖泊水塘以及多条溪河,使得桂林城的水景得到明显提升。元人将桂林风景名胜资源概括为八景,即老八景:桂岭晴岚、皆洲烟雨、东渡存澜、西峰夕照、尧山冬雪、舜洞蕉风、清碧上方、栖霞真境。清代,在元人“老八景”的基础上,续成新八景:叠彩和风、壶山赤霞、南溪新霏、北灿紫岚、五岭复云、阳江秋月、榕城古荫、独峰奇秀。这十六景点出了桂林自然与人文风景的精华。

由于战争,桂林城几近毁灭。直到改革开放后,桂林仍显得破旧而杂乱。但是,这个时期的城市亮点是:城中所有的风景都被突显出来,形成了“城在景中”、“景在城中”的城市格局,并吸引了大量的中外游客到来。

抗战时期,一些文化单位和工厂迁来桂林,桂林城规模迅速扩大,城市人口约达到60万人。城中无闲地,近郊乃至远郊,都有了相当多的单位。例如:广西大学和中央科学院在雁山,桂林师范学院在两江,中国汽车公司在良丰。

城东方向,城市扩张到七星后岩一带。民居拥挤,道路不堪,由社会集资,当地驻军出力,修建了宪五路(今灵剑路)。两岸往来,仅靠浮桥,己不堪重负。于是,当局从湘桂铁路建设工地上调用铁轨为钢梁,建设了漓江上第一座铁桥。

城南方向,从柳州方向开来的汽车停靠站在桃花江南岸,加上火车站也在南岸,南岸居民渐渐稠密,这一带遂成为政府规划的新区。桂林北端,也因为北站的关系,修建了不少工厂和新村。桂林的城市规模再一次得到扩张。

但是由于战争,桂林的这一次城市扩张几乎全在战火中毁灭。1945年7月28日,桂林光复。据光复后的战争损失统计:桂林全市99.6%的房屋毁于战争!

1982年,广西桂林,为外国购物者提供服务的友谊商店。 摄影/ Linda Grove/ 视觉中国

民国时期的桂林市政府画饼充饥地做了一个城市规划,按照英国“田园城市”的规划理念,将桂林规划为生活区、文化区、游览区、工业区、国防区、商业区、森林区、畋猎区等,各区之间应有田园地带。但在战争的逼迫中,这种远离现实的规划实在没有落地的条件。

改革开放以后,桂林迎来了爆发性旅游发展时期。这个时期的桂林旅游经典线路是“三山两洞一条江”,即市区的象山、伏波山、叠彩山,芦笛岩、七星岩(顺便可游览著名的骆驼山)和漓江。游览漓江的上船码头也在市中心区解放桥旁边的滨江路上。整座城市里到处可见豪华的汽车、光鲜的游客,随处可听到各处的乡音。旅游者们给桂林带来了大量的现金流,“外汇券”甚至外汇本身是桂林市民经常接触到的支付手段,一些小贩也会用外语和游客们进行交易。这个时期,只要提起“桂林”,人们脑海里跳出来的对应词汇就是“旅游”。这个时期的各个酒店、旅店均长期处于客满状态,一些招待所、客栈等也被用来接待入境旅游者,一些入境团队甚至只能“享受”打地铺待遇。为了解决旅游发展严重供不应求的问题,一批中外合资的涉外饭店在桂林很快建成。

这时的桂林,市容市貌还非常破旧,小巷旧房之间突然会耸立起一栋非常豪华的建筑,带空调的进口汽车在颠簸的道路上行驶着,将来自世界各地的游客拉到各个旅游景点。漓江的江面上挤满了游船。这个时期的桂林,普遍是抗战结束后临时修建的低矮房屋,加上一些大学或者机关建的楼房,城市机理没有章法,显得破旧而杂乱。但是,这个时期的城市亮点是:城中所有的风景都被突显出来,形成了“城在景中”、“景在城中”的城市格局。

集市销售广西特产沙田柚,广西桂林阳朔兴坪镇。 摄影/ 丘颂文/ FOTOE

1998年后,桂林市进行了大规模的城市改造,市容焕然一新。在历史的演进过程中,桂林城的版图虽然在不断变化、扩大,可又能够始终保持其传统文化,这是因为这些在桂林城里随处可见的奇山秀水,它们不仅是历史留下来的风景,更是这座城市的历史坐标。

1998年,桂林在行政管理上实行了“地市合并”,即:撤销原来的桂林市和桂林地区,组成新的桂林市。新的桂林市,包括原桂林市管辖的各区县以及原桂林地区管辖的各县,一共是5城区12县(自治县),面积达2.78万平方公里,人口约500万人。“地市合并”的主要目的之一,就是统筹各县区的旅游资源,做大旅游产业。

新的桂林市成立后,首先进行了大规模的城市改造。原来狭窄的街道被拓宽,大量的棚户区逐步得到改造;陈旧的桥梁尤其是桥拱低矮、桥下不能行船的桥梁进行了重建;挖掘了木龙湖并建造了船闸,使杉湖、榕湖、桂湖、木龙湖与漓江、桃花江形成一条水上游览线路,称之为“两江四湖”;一些之前因基础设施建设而被圈占的风景区域被让了出来,以做到“显山露水”……几年时间内,桂林的城市面貌得到了比较大的变化。在这个变化过程中,也有不同的声音,比如学术界普遍对游览线上照搬各地桥梁造型所建成的新桥梁系列提出批评,但总的来说,这次旧城改造,使原来破旧的桂林市容焕然一新。

进入21世纪以后,随着中国城市化进程的迅速推进,漓江所承受的环境压力越来越大。为了有效保护漓江,将桂林的新城市化板块搬到位于桂林市西部的临桂县。临桂县城位于桂林市区与两江国际机场之间,通过空间布局的变化,来疏解老城,发展旅游。2013年元月,临桂县撤县设区,现在,桂林已经形成老城区与临桂区双翼发展的初步格局。从地图上看,就如一只蝴蝶。

在历史的演进过程中,桂林城的版图虽然在不断变化、扩大,可又能够始终保持着桂林城的传统文化,这是因为这些在桂林城里随处可见的奇山秀水,它们不仅是历史留下来的风景,更是这座城市的历史坐标。借助这些著名的山峰,我们可以在当今桂林城的高楼大厦间、车水马龙的宽阔道路旁,轻易地和历史对接:我们可以知晓南北朝的颜延之在哪里读过书,宋朝的范成大在哪里喝过酒,明代的徐霞客在哪里投过宿,清代的张宝在哪里画过画。这些人和物,早已离我们远去,但他们在桂林留下的身影,却从未消失。当我们徜徉在隐山这座面积不过8亩的小山间,脚下行走的仍是唐人李渤的游览路线,伸手抚摸的也仍是清人阮元抚摸过的山石;当站在水月洞前,我甚至能够在脑海里勾画出宋代张孝祥与范成大为这水月洞取名而隔着时空吵架的情形;如果愿意,我们还可以在位于上海路宁远河畔的雉山上找到徐霞客喝酒的地方。山光水色间的一举手一投足,便打通了我们与古人对话的维度。

2018年8月5日,广西桂林,广西桂林市正阳东巷夜景。 图片来源/视觉中国

1982年,广西桂林漓江。 摄影/Michael Reinhardt /视觉中国