装裱修复技艺:让古旧书画“重生”

□本刊记者 李盛 通讯员 肖鹏

在漫长的历史岁月中,古书画历经聚散、转手以及天灾、战乱,大多千疮百孔、破烂不堪。然而我们如今又能看到它们的“原貌”,仿佛作者刚刚完成的作品,看不出毁损的痕迹。这就不能不提到古旧字画装裱修复这一门古老的技艺。这是一项特殊技艺,而“修旧如旧”,化腐朽为神奇,是保护历代书画完整流传至今的重要一环。

古之成大事者必有师。北京非物质文化遗产项目装裱修复技艺,师徒世代相传。他们始终坚持严谨的手工技艺,精心还原和维护每一幅古书画的灵魂。一堆堆起酥的碎纸片,修复后再现古画当年的风采;一幅幅破损不堪的古旧字画,在修复师手上“重生”。

承古续今技艺传承千年

中国书画之所以成为艺术品能一代接一代地流传下来,一个关键问题就在于装裱和修复。古旧书画装裱修复技艺是一种中国传统手工技艺,用于古代书画珍品修复还原。

书画装裱艺术从战国帛画、缯书上的滥觞到西汉大帛画轴的基本成形,至今已有2000 多年的历史。从考古资料来看,1973 年湖南战国楚墓出土的《人物御龙帛画》,为研究书画装裱的起源提供了极其宝贵的实物资料,其“最上横边裹着一根很细的竹条,上系有棕色丝绳”。后来,在长沙马王堆一号汉墓出土的帛画上又进一步发现“丁形帛画的顶部裹有一根竹竿,并系以棕色的丝带,中部和下部的两个下角,均缀有青色细麻线织成的筒状绦带”。上述资料可以将我国书画装裱的历史,推至距今2000多年前的战国时期。

古旧书画在传世的过程中,由于收藏保管不善造成受潮发霉、污迹满目、虫蛀鼠咬,以及绫绢和纸的自然老化都会使书画产生破洞、糟朽断裂等等,如果不及时修复,就会影响古旧书画的寿命和艺术价值,会朽烂而毁之一旦。然而一般收藏家们买了古旧书画,不了解修复的重要性。要知古旧书画是一种不可再生的艺术品,如果修复得不好,就会大打折扣,甚至会对其造成更加严重的损毁,危及古旧书画的寿命,也削弱了古旧书画应有的艺术价值。如今在博物馆、美术馆、拍卖会及民间收藏家中,能看到几十年、几百年前的古旧书画都是经过修复人员修复装裱好的杰作。可见,古旧书画的修复对于保存文物是何等的重要。

对症下药为古画“延寿”

琉璃厂是北京著名的文化街,与文化相关的笔墨纸砚、古玩书画遍布整条街道,中间被新华街隔开,分成了琉璃厂东街和琉璃厂西街,西街45 号院挂有“集古斋”的名号,是西城区级非物质文化遗产项目装裱修复技艺代表性传承人王铁环的工作室。

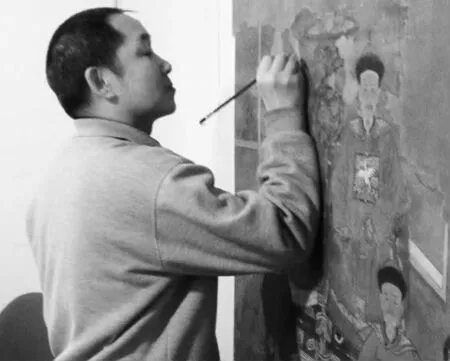

说起“集古斋”的书画装裱修复技艺,如今的主人王铁环这样说:“可以追溯到清末民初,也就是我的师爷张维恭。民国时期,师爷在琉璃厂张成荣的宝华斋做书画装裱修复,是宝华斋的顶梁柱,和张成荣称为宝华斋的两大裱画高手。师爷憨诚寡言,为人谦和,做事一丝不苟,和许多书画大师都是好友。”王铁环的师傅叫李玉田,是河北三河人,也是装裱界的大师。“师傅11 岁起到琉璃厂,跟着师爷学徒,1937 年出师,在琉璃厂开了集古斋。当时学徒特别辛苦,必须得听师傅管教,在案子前一站就到晚上11 点多。”至今王铁环还记得师傅的那句口头语:“一天不动地儿,得走四十里。”说的就是做装裱和书画修复要整天都围着台案转,没有坐下休息的时候。王铁环说:“装裱修复技艺,关乎书画的存亡,残破的古旧书画像一个病人,装裱师就如同医生,要一眼看穿病症所在,对症下药,才能让书画恢复应有的元气和生机。”

“画医”——这是很多人对书画装裱修复师的一种尊称。王铁环表示,大部分人都认为古画修复是比较轻松的手艺,就是修修补补。但实际上古画修复时的心理压力很大,真的就像如履薄冰,“修复成功就是妙手回春让古画‘起死回生’,如果手艺不行,古旧书画直接就可能在自己手中被毁掉,这会产生一种极大的负罪感”。

明代周嘉胄《装潢志》记载:“古迹重裱,如病延医……医善则随手而起,医不善则随剂而毙。”“相比起其他行业,书画修复师既要胆大还要心细。如果没有胆大如牛的勇气,面对残破不堪的书画是不敢下手清洗和揭裱的,当然如果缺少了心细如发的耐心和毅力,面对修复过程中种种意想不到的状况,也会造成不可挽回的损失。”王铁环说。

“古旧书画的修复大致分为淋洗、揭裱、上补纸和全色等几道核心的大工序。细分的话还有数十道小工序,每道工序环环相扣,一道工序做得不到位,都会影响到下一道工序。所以整个过程做下来必须要极为谨慎细心才能使古旧书画枯木逢春,恢复其原貌。”王铁环告诉记者,传统手工书画装裱修复技艺可根据书画的年份、品质、色气等制定精准的修复方案,使用不同的技法,在书画作品中接补全色拼连洗,特色鲜明。再经大裱,装裱好的书画作品精美细致。镶料尺寸讲究宽绫大裱,端庄沉稳,镶嵌部位整体一致,连接部位严谨精细。严格遵守传统的古法技艺要求,装裱出的作品尤为平软、光薄,成品呈现出平整柔韧,并带有作品自身具有的质地与光感的显著特点。细致的“诊疗”方法、严谨的工艺流程、严格的操作手法成为在中国数千年文化历史中依靠实践积累的审美经验所形成的一门独特的手工技艺,具有较高的工艺价值,能够使中国书画作品延长收藏的时间,使更多的书画爱好者可以欣赏到历史较为久远的书画作品,使中国传统书画文化得到广泛传播。其实用价值更受收藏者重视,它可以延续书画寿命,满足收藏者定期修复需求,对书画作品起到相对的“装饰”作用,增加作品的美学价值;对残旧书画作品施以“诊疗”,赋予残旧作品新的生命。

修旧如旧永续技艺传承

“修复古旧书画,最高境界是修旧如旧。这里的旧,指的不是破旧,而是要让修补的地方与整体作品达到统一,完美表现出作品时代感的同时,又不能让人看出修补痕迹。”王铁环说:“比如纸本和绢本的修复就大不相同,而像拆、洗、揭、补这些手段,每一步都马虎不得。干我们这行,一个地儿都不能出错。这个行当是个非常特殊的行当,对工和料都特别讲究。光用的材料别人就比不了,宣纸和沙田稻草的比例和用量较多,700 块钱以下的宣纸其实只能叫书画纸,而我从来不用书画纸。还有装裱用的绫子,用的全部都是蚕丝织的。拿便宜的东西去做,寿命都长不了。”

王铁环常说,古旧书画修复,其实就像医生给患者做手术,需要针对古旧书画具体的“病情”制定具体的修复方案,也需要保持一颗匠心。自先师故去,王铁环独立为相关文博机构及社会各界人士修复了大量残损的书画作品,不下千余件,其中较为著名的有文徵明《山水》、高凤翰《牡丹图》、郑板桥书法作品、齐白石《荷叶图》、黄胄《人物九驴图》、张大千《狮子峰》、王雪涛《花卉》、于非闇《山水》,在琉璃厂装裱界颇有名气。王铁环先后收张思宇、杨咏、王旭等6 人为徒,其中张思宇、杨咏二人经过王铁环的悉心教导,基本掌握了装裱修复技艺,现分别就职于南京博物院、四川博物馆,从事书画装裱修复工作,且均为任职单位业务骨干。面对此项技艺的传承,王铁环还是有些担心:“这是我师傅一辈子的经验,他把一辈子的东西都给了我,不能断在我这儿。”

近年来,在有关部门的组织下,王铁环多次参加非遗公益宣传展示活动,并积极与街道沟通,成立了集古斋文化有限公司非遗宣传室。他还通过进校园、进社区等方式,为老年大学和社区的学生群体进行字画装裱修复讲解,带领指导大家亲自操作现场体验,为推广和普及传统手工书画装裱修复技艺作出了积极贡献。对于未来,他表示,将尽全力传播、弘扬这项宝贵的文化遗产,让前辈们留下的书画装裱修复技艺永续传承。