《乡土中国》整本书阅读项目式学习专题研读课探究

■莫斌

“整本书阅读与研讨”是新课标提出的第一个学习任务群,该任务群“旨在引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野,建构阅读整本书的经验”[1]。整本书阅读专题研读课,不仅能有效促进学生的深度阅读,还可以建构整本书专题阅读经验,达到借助“读一本”建构“这一类”著作阅读经验的目的。

一、《乡土中国》整本书阅读专题研读课的地位与作用

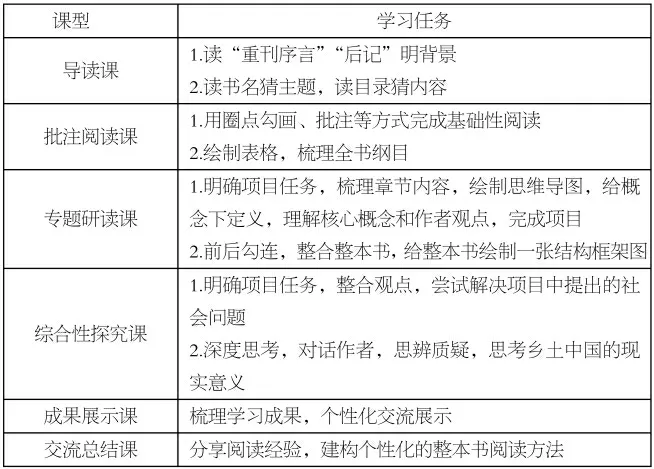

《乡土中国》属于学术性著作。阅读这本书可以了解中国的社会特征,理解乡土社会的文化传统和文化精神,思考乡土中国的现实意义,提升思维品质,更好地传承乡土文化。因此,笔者确定了“走进乡土社会,探寻文化传承”这一项目来推进《乡土中国》的整本书阅读,整体安排如表1所示。

表1

《乡土中国》是一本研究中国乡土社会的学术著作,全书十四个章节,从多个角度来阐释中国乡土社会的特征,其中涵盖了大量的学术专有名词和专业概念。专题研读课是把十四个章节分成不同的专题进行研读。专题研读课,既是在批注阅读的基础上进一步深入文本,又为后面的综合性探究打下基础;不但可以加深对中国乡土社会本质特点的认识,还可以提升阅读学术类著作的能力。

二、专题研读课课型探讨

怎样消除学生对学术类著作的隔膜,更好地推进专题研读课,项目式学习无疑是一种比较好的学习方式。项目式学习要求“创设真实任务情景,让学生在解决问题的过程中完成语文学习任务”[2]。因此,笔者在《乡土中国》整本书阅读专题研读课中,通过项目式学习的方式,来促进学生的专题阅读。

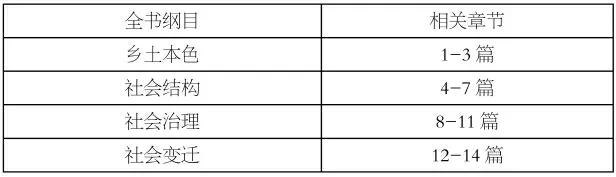

批注阅读课带领学生梳理了全书纲目,如表2所示。

表2

《乡土中国》专题研读课围绕上表中的四个专题进行研读。“社会结构”这一专题包括四章,笔者分成了两次进行专题研讨,下面以“差序格局”和“维系着私人的道德”这两章为例对专题研读课教学环节进行具体分析。

(一)创设情境,导入项目

新课标强调真实情境和真实任务。“情境是连接学生体验、社会生活与所学知识技能的纽带,是语文学科核心素养的形成、发展与表现的载体,这一载体能够将学习活动整合成有目的、有意义的持续而完整的学习过程。”[3]通过把一些现实生活情境引入学习项目,可以激发学生的阅读和探究兴趣。

导入“差序格局”和“维系着私人的道德”这两章时,设置了如下两个情境:

情境一:微信“朋友圈”常见这样的一些设定:有些人有权查看所有信息,有些人能查看半年内的信息,有些人只能查看三天内的信息。还有些人,根本不允许他加入自己的“朋友圈”。一个人对自己“朋友圈”中朋友查看权限的不同设定,依据的可能是什么?这反映了一种什么样的社会现象呢?

情境二:在中国传统社会中,为什么中国人总是信奉“有个熟人好办事”的信条,直到今天的社会中还存在大量的“托人情,办事易”的现象,你想过为什么吗?

然后顺势导入项目:完成一份1000 字左右的中国传统社会格局的小论文。

(二)绘制表格或导图,梳理内容

社科论著的阅读,“抓概念”是必备的一项关键能力。通过梳理文本内容,抓关键概念,理解关键概念和作者观点,绘制表格或者制作思维导图无疑是比较好的方式。

“差序格局”中最重要的概念就是“差序格局”和“团体格局”。“维系着私人的道德”这一章关键在于理解差序格局和团体格局下不同的道德观念。在教学中笔者采用的是表格的形式来引导学生梳理文章内容。

任务一:差序格局和团体格局的差异有哪些?请阅读《差序格局》完成表3。

表3

任务二:社会结构格局不同,道德体系也就不同。请阅读“维系着私人的道德”完成表4。

表4

(三)辨析概念,理解观点

《乡土中国》一文概念众多,须辨析概念,厘清概念内涵,从而理解作者观点。在绘制表格或导图梳理内容后,用下定义的方式帮助学生进一步理解文中概念和观点。

在完成了“差序格局”和“维系着私人的道德”两个表格任务后,引导学生给“差序格局”和“团体格局”下定义。

学习任务:结合上述表格,展开讨论,分别给“差序格局”和“团体格局”下定义。

差序格局:乡土社会因以土为生而产生的一种以“己”为中心,社会关系且有差等性,社会范围受中心势力影响而伸缩自如、界限模糊,并影响着私人道德观念等的社会结构格局。

团体格局:现代西方社会在游牧或工业经济上所产生的一种以团体为前提,社会关系中每个人对团体的关系相同、人人平等,社会范围的界限分明,并使人们重视权利、宪法等的社会结构格局。

(四)质疑问难,批判吸收

思辨性的阅读,具有重要意义。阅读中理解了作者的观点后,质疑问难,筛选有代表性的问题,组织学生讨论,批判性继承与创新中华传统文化。

《乡土中国》产生于20世纪40年代,用今天的观点来看,难免有一定的局限性。费孝通在1997年时也曾经说:“我回想到早年在《乡土中国》中用‘差序格局’来表达亲属关系的结构形态,意义并不十分明白。经过这次对话,遇到了文化有没有边界这个问题,我才进一步想到用‘场’的概念来补充‘差序格局’的意思。”[4]

教学“差序格局”“系维着私人的道德”,这一环节时设计了两个任务:

任务一:你对“差序格局”“系维着私人的道德”这两章中有哪些观点不赞同或有疑问,请提出来并说明你的看法。

通过收集同学们提出的问题,选出了有代表性的问题,即任务二。

任务二:书中说“乡土社会中没有为团体牺牲一切的观念”,“中国传统社会里一个人为了自己可以牺牲家,为了家可以牺牲党,为了党可以牺牲国,为了国可以牺牲天下”,但我们历史上依旧有为了国家民族与道义牺牲个人的,如屈原、文天祥等,你怎么看?

(五)联系实际,学以致用

本环节旨在勾连传统文化和现实生活,引导学生体会传统文化对民族文化心理产生的深刻影响。

“差序格局”和“维系着私人的道德”教学中这一环节设计了两个任务:

任务一:导入中提到的两个问题,现在你怎么看?

任务二:差序格局是否仍然对当今社会产生影响?现实生活中有哪些受差序格局或团体格局影响的例子?

(六)深度思考,完成项目

这一环节主要是培养学生的思维品质和语言表达能力。整本书阅读要多联系生活,多思考,在更广阔的背景下去深入理解整本书内容。

任务:完成一份1000 字左右中国传统社会格局的小论文。

三、教后反思

教材执行主编王本华提出:“任务、活动与情境是统编高中语文教材设计的三个支点。”[5]整本书阅读专题研读课采用项目式学习方式,设置生活情境和一系列活动,引导学生为完成项目而展开深入阅读,激发了学生的阅读和探究兴趣,学生理解了关键概念和作者的观点,为后面的综合性探究打下基础。

当然,在学术类著作整本书阅读中实施项目式学习,对教师提出了很大的挑战,它需要教师把握好作者的写作意识、教师的教学意识、学生的学习意识。在研读文本时,除了要具备阅读学术专著的经验之外,还需要兼顾其独特的文本特点;在设置任务时,要结合自己的阅读体验和学情,设置学习任务,由外而内、由浅入深带领学生走进文本、细读文本;任务实施中又要考虑到学生的实际情况,提供有针对性的指导,帮助学生总结专题研读阅读方法,最终能够举一反三,去阅读更多的学术型著作,这才是真正授人以“渔”,也是整本书阅读的最终教学目标。

——概念跨学科移用现象的分析与反思