交叠影响域理论视角下家园共育的规划与支持策略

【摘要】家园共育是幼儿园教育工作重要组成部分,对促进幼儿全面发展发挥着不可替代的作用。本文借鉴交叠影响域理论模型,从六个维度提出家园共育实施框架:家庭教育支持、家园沟通、家长义工、居家学习指导、班级决策、社区参与。为从系统化视角规划幼儿园家园共育提供参考,本文结合家园共育实践经验,提出一些具体支持策略,以期形成一个完整的、有实践意义的家园合作运转机制,切实发挥家园社协同育儿的价值,有效促进幼儿的全面发展。

【关键词】家园共育;交叠影响域;实施框架;支持策略

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)06-0053-04

【作者简介】张兴利(1990-),女,河南洛阳人,南京外国语学校附属幼儿园教师,硕士。

《幼儿园教育指导纲要(试行)》指出:“幼兒园应与家庭、社区密切合作,与小学相互衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。”它强调幼儿园、家庭、社区之间只有相互支持、相互配合,综合各种教育资源,家园社互动形成合力,才能更好地促进幼儿的全面发展。但幼儿园在实践过程中往往容易将家园共育仅仅等同于家园沟通:幼儿园关注如何与家长建立良好的关系,教师困惑于如何处理家园沟通中出现的各种问题等。事实上,家庭参与、家长合作伙伴角色的确立、社区资源共享等因素都属于家园共育的范畴,只有充分理解家园共育的全概念,调动家庭、幼儿园、社区的育儿力量,才能真正形成合力促进幼儿身心和谐发展。

那么,如何避免单一化考虑家园共育?如何从系统角度对幼儿园家园共育进行规划与指导?如何充分发挥各方力量共同育儿呢?本文将借鉴交叠影响域理论模型,同时结合家园共育实践经验,从系统化角度探讨如何通过家庭、幼儿园、社区的有效联结形成协同共育合力,为幼儿园全面实施家园共育提供可供参考的实施框架和支持策略。

一、交叠影响域理论:对幼儿园家园共育的适用性

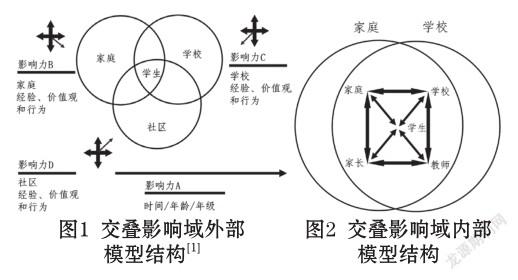

美国霍普金斯大学爱普斯坦(Joyce L.Epstein)教授将家庭、学校和社区之间的关系作为研究重点,认为需要调整三者之间的关系模式,在生态系统理论和社会资本理论基础上,提出以“关爱”为核心,探究家庭、学校、社区三者关系的交叠影响域(Overlapping Spheres of Influence)理论。该理论核心观点为,家庭、学校和社区这三个影响学生成长的主体,对学生的成长产生交互叠加的影响,即学校、家庭和社区单独地或共同地影响着学生的学习和发展。(详见图1和图2)

外部模型从经验、价值观、行为三方面论述了影响学生发展的三个主体:家庭、学校、社区之间的叠-离关系,三者既可共同协作合力,又可发挥各自独特作用。内部模型是外部模型交叠区域的放大,着重强调家庭、学校、社区之间如何建立复杂且必要的人际关系和影响模式。

交叠影响域理论的内外模型之间是紧密联系的,它将学生、家庭、学校、社区之间的因果联系和分工合作进行了职责划分,有利于充分发挥系统作用,整合教育资源,形成对学生发展的整体影响力[2]。

交叠影响域理论强调,当家庭和学校相互叠加产生影响时,学生处于核心地位,这意味着学生在教育中担任主要角色,家庭和学校间的联系和作用可能是机构层面的,也可能是个体层面的,但都会对学生的发展产生交叠且持续累计的影响力[3]。

基于上述理论模型,爱普斯坦归纳总结了已有家校合作的参与模式,提出了家校社协作参与的实践框架,即“当好家长(parenting)、沟通交流(communicating)、志愿活动(volunteering)、居家学习(learning at home)、作出决策(decision making)、社区参与(collaborating with community)”[4]。该实践框架为家庭、学校、社区的协作共育提供了具体的操作指南。

幼儿的成长受到多种因素的影响,幼儿教育本身的独特性强调它需要建立以幼儿为中心,融合家庭、幼儿园、社区等方面的力量共同促进幼儿社会性、情感、身体和智力等方面的发展。这与交叠影响域理论核心概念内涵相似。交叠影响域理论对幼儿教育有很强的适用性,家校社协同育人的实践框架对幼儿园系统规划家园共育工作有较大的参考价值。所以,本文基于对幼儿园家园共育特点考虑,借鉴交叠影响域理论模型,从六个维度提出家园共育实施框架:家庭教育支持、家园沟通、家长义工、居家学习指导、班级决策、社区参与。

二、家园共育实施框架:多维度、多主体协作

(一)家庭教育支持

家庭教育支持既包括家庭参与,也包括幼儿园对家庭的育儿支持。

家庭参与是指父母和其他家庭成员在支持幼儿各领域发展方面的信念、态度和活动。幼儿园对家庭的育儿支持,是指幼儿园帮助家长提升自身教育素养,促进所有家庭建立良好的、适宜的家庭环境来支持幼儿发展的一系列活动和行为。

幼儿园在考虑家庭教育支持这个维度方面,不仅需要考虑如何根据各个家庭特点来充分调动其育儿的积极性,也需要换位思考,尝试根据参与对象的年龄、育儿需求、教育背景等方面的特点及时地丰富育儿支持的内容,调整侧重点,改进方式方法,使对家庭的育儿支持更具有适切性,发挥更大的效果。

(二)家园沟通

家园沟通目的在于构建家园双向沟通的有效形式,来交流幼儿园教育、家庭教育和孩子发展概况。

家园沟通有多种形式,例如借助微信、电话、钉钉等直接沟通;利用一对一家长会,与家长进行每月面谈,及时反馈孩子在园情况,了解家长需求。幼儿园和家长无论采用哪种沟通方式,最重要的是要有目的地进行沟通。

(三)家长义工AE8CA2CF-A58C-4C88-98AC-1B737D503080

招募并组织家长义工作为志愿者来参与幼儿园活动,其主要目的在于拓宽家园合作,宣传幼儿园教育理念,向家长展示幼儿园日常教育活动,帮助家长了解、认识幼儿园课程、教育教学理念,从而更好地促进家园共育。

在招募家长义工时需要考虑到“由谁来?为什么让他/她来?”,即要根据不同的活动主题、内容及要解决问题的目的来确定招募对象,招募前要有一定的规划和考虑,只有这样才能充分发挥家长义工的力量,同时也能调动其参与的积极性和从中获得的成就感。

(四)居家学习指导

居家学习指导是指向幼儿家庭提供关于如何帮助幼儿在家学习的一些指导,以及让家庭了解其他与课程相关的活动、课程决策、课程计划等信息[5]。

高质量的居家学习实现需要家园步调一致,协同合作。居家学习有很多种方式,比如发布行为习惯小任务(整理玩具、做家务、自理小能手等)、家庭参与课程共建(与课程主题相关的调查、实地参访、访谈)等。

(五)班级决策

通过建立园委会、家委会等组织赋予家长参与幼儿园决策的权利,培养家长领导者和家长代表,调动家长参与幼儿园决策的积极性,也为更好地实现家园共育提供可对话的平台和途径。

有很多活动适合家长参与班级决策,比如策划和组织春秋游、参访调查活动,策划、组织升班仪式,布置班级节日环境,课程的发布、讨论等。

(六)社区参与

社区参与是指寻找并整合来自社区的资源和服务,以增强社区对幼儿园的了解,促进教育理念在家庭的实践以及支持幼儿的学习与发展。

社区参与强调双向互动,既要学会寻找社区中能够为我服务的资源,又要基于目的和影响,思考我能为社区服务做什么。一方面要“引进来”,根据课程主题需要将社区资源引进教室;另一方面也要“走出去”,利用参访、调查活动,让幼儿走进社区、了解社区,延伸并拓展其生活经验,为社区服务,回馈社区。

三、家园共育支持策略:多途径、多层次引导

(一)家庭教育支持:平等、相互尊重、针对性指导

在相互尊重、平等对话的前提下,引导家庭参与,给予家庭的教育支持首先需要做“基线调查”[6],通过表格形式了解幼儿以及家庭基本信息,为之后的工作提供参考。

整合利用“基线调查”信息,对收集到的信息进行汇总整理,根据家长特点、需要,提供个性化支持,综合而言,可以使用以下策略:

1. 针对家庭中不同角色、年龄的成员,提供不同的支持策略,且强调“多次少量”原则。可多次支持,但每次策略不宜太多,以便家长更易接受,也愿意实践。

2. 考虑家长需求,根据家长对孩子的期待提供教育咨询支持。从家长最为关注的点出发,进行支持,有利于得到家长认可,建立信任关系,然后再循序渐进传递教育理念,该策略在家园关系建立初期尤其有效果。

3. 既要分享先进的教育理念,又要善于将理念融为浅显易懂、善于操作的小妙招,随时随地传递给家长。家长并非专业人员,所以在进行家庭教育支持时要注意理念的实践性。

4. 促進自身发展,树立专业自信。教师要通过多种形式的专业学习,促进自身专业成长,这样在对家庭教育支持时才会有专业自信心,发挥专业实力,才能获得家长的专业认同和信赖[7]。

(二)家园沟通:注重沟通目的性、有效性

家园沟通最重要的是注重沟通目的性、有效性,沟通时始终谨记沟通的目的是什么,采用何种沟通技巧、方式才更有效,可以尝试采用以下沟通策略:

1. 善于倾听。倾听是良好沟通的前提,学会倾听,让家长尽情表达,尤其是在首次家园沟通时,只有这样才能了解家长需求、关注点,为之后有针对性沟通提供参考。

2. 善于“察言观色”,注意方式方法。要根据沟通对象的性格特点、性别角色、年龄、习惯等方面的不同,采用不同的沟通方式和技巧。

3. 善于请教他人。面对一些棘手的家园难题,要及时请教专业教师,学习他人经验,尤其是新教师。

4. 沟通焦点在于幼儿发展,采用“三明治”方法沟通。通过“优势+挑战+期待与支持”的“三明治”沟通方法,欲扬先抑,有步骤地结合具体案例,陈述幼儿优势、进步方面,进而呈现幼儿面临的挑战,与家长一起分析可能原因,提供具体的、有针对性的支持(家庭、幼儿园)。这样既让家长了解幼儿情况,又使家长更容易接受,也更愿意配合支持教师工作,达到家园共同努力,帮助幼儿养成良好习惯,促进幼儿发展的沟通效果。

5. 关注细节、预测、追踪家长需求。在日常家园沟通时,要关注细节,比如入园、离园时,家长提到幼儿的一些情况,教师要根据这些细节,预测家长所关心的事情,主动在日常保育和教育中关注、支持幼儿此方面发展状况,并及时反馈给家长,让家长看到幼儿变化。通过追踪家长需求、关注点,主动支持幼儿发展,建立良好家园信任关系。

6. 既尊重合作又保持适度距离。尊重合作强调:尊重家长育儿观念,坚持“家长只是家长”,平等对待每一位家长,尊重家庭的隐私和意愿。保持适度距离强调:在专业上与家长保持适当的距离,既要用专业知识和能力引领家长,又要用科学的儿童观、教育观来影响家长;在人情上与家长保持适当距离,提供育儿建议但不能直接参与决策。家园沟通主题始终围绕幼儿发展展开,对于家庭中其他问题(如家庭成员因教育理念不同产生的分歧),教师要保持距离,不要越线介入,教师的工作职责是育儿而非调停官,要始终保持教师的专业形象。

7. 掌握必要的家园沟通技术。为了促进良好家园关系的建立,教师在与家长沟通和交流时,要掌握非暴力沟通技术、同理心技术等。非暴力沟通技术强调在沟通时通过呈现观察结果,表达感受和需要,并提出请求的方式来实现沟通,可以使用“我观察到+我感觉+是因为+我请求/希望”的句式来与家长沟通,专注于彼此的感受与需要,通过协商交流,化解可能的冲突和矛盾,促进幼儿发展。同理心技术强调要用同理心理解家长行为,了解家长的感受和情绪,换位思考,进而做到相互理解、关怀和关系上的融洽。AE8CA2CF-A58C-4C88-98AC-1B737D503080

(三)家长义工:自愿参与,协同育儿

招募家长义工要遵循自愿原则,也要秉持公平、公正原则。可以尝试采用以下策略:

1. 对家长义工工作及时予以肯定和赞赏,表达感谢。

2. 让积极主动的家长带动参与较少的家长,但不强制要求。

3. 如果有幼儿可以参与的义工活动,鼓励幼儿与家长共同参与完成,提供亲子互动机会。

(四)居家学习指导:传递理念,解决问题

居家学习指导,最为重要的是“传递你的理念;解决他/她的问题”,即利用居家指导,传递适宜的教育理念,帮助家长解决育儿难题。可以尝试采用以下策略:

1. 分享课程主题、活动设计意图,让家长了解活动目的。

2. 给出具体的内容要求,以便家长理解和配合,在家长积极配合后,教师要有反馈,鼓励家长参与,提升家长育儿的自信心和成就感。

3. 注意各类活动、指导类型、内容间的平衡。

4. 要针对家长需要,予以个别化的支持。

(五)班级决策:共享决策,共同促进

建立家委会,选择合适的家委会成员,参与幼儿园、班级一些事务,共享育儿的决策权,共同促进幼儿成长。在选择家委会成员时可以考虑以下因素:个性特点、组织能力、工作性质、待人处事能力、空余时间、在家长当中的影响力等。

(六)社区参与:资源互惠,合作共赢

在與社区合作中要充分利用周围社区已有资源,每一次活动都要有周全的方案。将社区资源引进幼儿园、班级的同时,也要走出去,升级课程的“观众层级”,让更多社区居民了解幼儿园教育理念、了解幼儿园课程,与社区合作,建立社区伙伴关系。

良好的家园关系不仅有助于促进幼儿发展,也有助于幼儿园各项工作开展,促进教师职业幸福感和成就感的获得,要将家园共育视为一个整体的系统,整合各方面资源。基于“交叠影响域理论”建立幼儿园家园共育的实施框架就是从系统的角度,综合各个方面来规划、实施幼儿园家园共育,以期形成一个完整的、有实践意义的家园合作运转机制,切实发挥家园社协同育儿的价值,形成教育合力,有效促进幼儿的全面发展。

【参考文献】

[1] Epstein J. L. School. Family and Community Partnerships:Yours Handbook for Action(3rd Edition)[M]. Caleforna:Corwin Press,2009.

[2] Epstein,J.L.School, Family,and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools(2nded.)[EB/OL]. https://doi.org/10.4324/9780429493133.2022-03-16.

[3] 吴重涵.从国际视野重新审视家校合作——《学校、家庭和社区伙伴:行动手册》中文版序 [J].教育学术月刊, 2013(1):108-111.

[4] Epstein J L. School, Family, Community Partnerships: Caring for the Children We Share [J]. Phi Delta Kappan, 1995,76(9):701-712.

[5] 唐汉卫.交叠影响阈理论对我国中小学协同育人的启示[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2019,64(4):102- 110.

[6] 王翠霞.接手幼儿园小班[M].北京:中国轻工业出版社,2020,12.

[7] 胡剑虹,李玲飞.做会沟通的幼儿教师[M].北京:中国轻工业出版社,2020,11.

本文系南京市栖霞区“十四五”教育科学规划专项课题“课程游戏化背景下教师观察能力提升的策略研究”(课题编号:BZX/2021/09)的研究成果。

通讯作者:张兴利,liming5406@qq.com

(责任编辑 张 娟)AE8CA2CF-A58C-4C88-98AC-1B737D503080