考虑吸力历史的陕北黄土干湿循环剪切试验研究

赵静源,张振军,吕 高

(1.陕西职业技术学院建筑工程学院,陕西 西安 710038; 2.西安石油大学土木工程学院,陕西 西安 710065)

0 引 言

地球表面的沉积土时刻承受地下水位升降变动及降雨蒸发等因素引起的干湿循环作用,且一般情况下处于非饱和状态。经受干湿循环作用的土体,其物理力学特性发生很大变化,这些变化常常是永久的、不可逆的[1-3]。同时,这类非饱和土又与公路、铁路、边坡等实际工程问题关系密切。因此,研究干湿循环作用对非饱和土力学特性的影响具有重要理论和工程意义,特别在评价新建土工结构或既有土工结的安全及稳定性方面尤为重要。

回顾非饱和土的力学特性受干湿循环作用影响的研究成果,国内外学者均做了大量研究。非饱和土强度受干湿循环影响显著,当基质吸力一定情况下脱湿和吸湿路径抗剪强度存在差异。徐丹等[4]通过试验手段研究干湿循环对非饱和膨胀土抗剪强度影响,结果表明,试样经历多次干湿循环后,其剪切特性越来越类似于超固结土,脆性显著增加。张俊然等[5-6]认为,干湿循环进程会导致土体产生最大高达38 MPa的基质吸力,可以认为土体受到了较大的先期固结压力,亦即经干湿循环作用后,土体会呈现超固结特性,且在同一基质吸力下,干湿循环路径(脱湿和吸湿路径)对土体抗剪强度影响显著。而GUAN等[7]通过试验得出了在经历干湿循环作用后土体抗剪强度发生变化,且脱湿路径比吸湿路径抗剪强度高,这是由于土试样在干湿循环过程中所受的最大吸力不同导致的。

一般认为,吸湿和脱湿路径对土体力学行为有显著影响,而控制基质吸力常采用轴平移技术或蒸汽平衡法实现,干湿循环试验则通过增、减基质吸力的方式。然而这种试验方式过于理想,难以模拟实际干湿循环过程,因为实际的干湿循环过程存在显著的蒸发过程。然而上述试验方法在模拟不同深度土体具有不同蒸发速率和土试样内部含水率不均匀性方面,效果并不理想。因此,目前学者开始尝试采用更符合实际情况的风干(或烘干)方法取代上述技术来模拟非饱和土抗剪强度受干湿循环的影响。杨和平等[8]采用风干方法对膨胀土进行干湿循环作用,研究了干湿循环次数对膨胀土胀缩特性的影响。刘文化等[9-10]研究了不同初始干密度的土样,其静、动力学特性受干湿循环作用的影响。

综上,干湿循环对饱和土样的变形及强度特性影响显著。而以往在研究干湿循环对土力学特性的影响时,一般针对粉质黏土或膨胀土,而且试验中往往侧重于某一特定的吸力历史条件。而广泛分布于陕北地区的黄土,其内部具有原生裂隙结构,受干湿循环影响更为显著。叶万军等[11]采用CT扫描技术研究了陕北延安地区黄土在增湿-减湿下裂隙演化规律,但未就干湿循环对黄土抗剪特性的影响进行研究。基于此,本文以陕北典型黄土为研究对象,对经历干湿循环作用不同风干饱和度的黄土样开展不排水剪切试验。重点研究不同风干饱和度对饱和黄土样应力—应变特性、孔隙水压力曲线以及有效应力路径曲线的影响,并从细观层面进行分析。值得一提的是,本文采用风干饱和度(易量测)表征干燥过程中土样受到的最大吸力。

1 模型试验介绍

1.1 试验材料及过程

试验用土为陕北地区典型黄土,最大干密度为1.81 g/cm3,土粒比重为 2.7,塑限为 11.8%,液限为24.2%,塑性指数为12.4。试验开始前,将从某工地现场取得的试验原状土风干,过筛孔尺寸为0.5 mm的筛,然后加入适量的水将其配置为含水率为15.9%的土试样,覆盖隔水膜布,在恒温恒湿环境下闷24 h。取出土样,采用分层击实方法(每层为20 mm)将备好的土试样制作为三轴土柱模型,其几何尺寸为直径39 mm,高80 mm。经击实后的三轴试样干密度控制在1.6 g/cm3。对于干湿循环土柱试样,先将其放置于饱和容器中,然后进行风干脱水处理,当土样达到设计的风干饱和度(通过土样含水率测定)后再放入真空锅,经历抽真空饱和,将这一流程作为土试样的一个干湿循环过程。

1.2 试验内容

如前文所述,本文采用风干终止饱和度(简称风干饱和度)表征土样干湿循环历史上受到的最大吸力。为了研究干湿循环作用对陕北黄土力学特性的影响,对3种不同风干饱和度的黄土试样开展固结不排水剪切试验,3种风干饱和度分别设置为20%、40%、80%,并设置一组未经历干湿循环的土样作为对照试验,对照组的风干饱和度即为100%。试验共经历6次干湿循环。三轴剪切试验仪器为苏州昱创流体科技有限公司生产的TSZ-1型应变控制式三轴剪切渗透仪(图1)。待试样固结完成稳定后,对土柱试样施加等应变的不排水剪切作用,试验直至轴向应变达到0.2为止,设定试验剪切速率为0.95 mm/min。另外,为消除或减小试验误差给试验结果的影响,每组工况均采用3组平行试样,最后取其平均值作为最终试验数据。

图1 TSZ-1型应变控制式三轴仪

2 试验结果分析

2.1 对应力-应变关系的影响

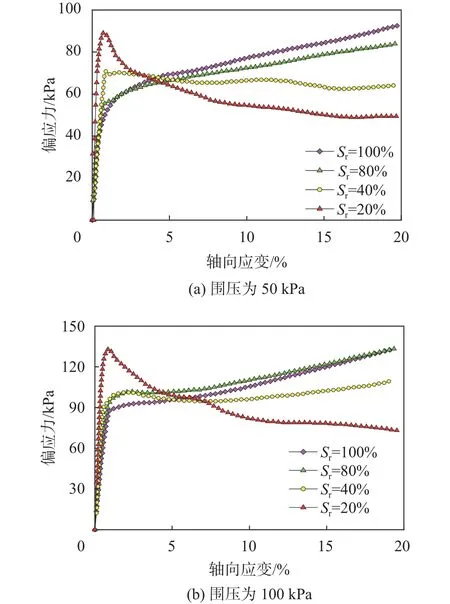

图2为不同围压下未经历干湿循环的土样和经历干湿循环不同风干饱和度土样的应力-应变关系曲线。从图中可以看出,经干湿循环作用的不同风干饱和度的土样在不排水剪切作用下,其应力-应变曲线表现出不同的形态特征。具体来看,原始土样(未经历干湿循环作用的土样)和经干湿循环风干饱和度为80%的土样应力应变关系呈典型的应变硬化特征,即应力随应变呈正相关关系。风干饱和度为40%的土样,其应力-应变关系从应变硬化逐渐转变为应变软化。而当风干饱和度为20%时,该土样的应力-应变曲线表现出明显的应变软化特征。当围压一定情况下,对比经干湿循环作用不同风干饱和度的土样应力-应变曲线,还可以发现,经历干湿循环作用的土样初始剪切刚度均较原始土样要高,且随着风干饱和度的降低(最大吸力的增大),土样初始剪切刚度越大。而伴随不排水剪切作用的发展,经干湿循环作用的土样,其残余强度比原始土样要小,且土样的残余强度随风干饱和度的降低而呈减小的趋势。

图2 不同围压下未经历干湿循环的土样和经历干湿循环不同风干饱和度土样的应力-应变关系曲线

2.2 对孔隙水压力的影响

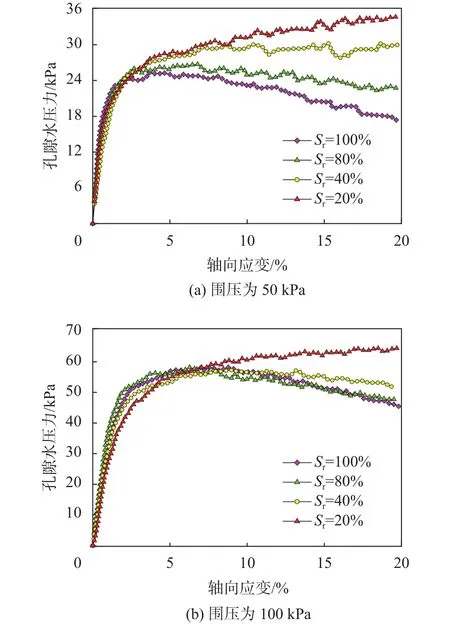

由于在不排水条件下土样剪胀性可通过孔隙水压力的发展变化得以体现,因此孔隙水压力的变化规律也间接反映了土试样的剪胀和强度特性。图3表示不同围压下经历干湿循环后得到的不同风干饱和度试样在固结不排水剪切过程中孔隙水压力的变化规律,并与原始试样进行对比。从图中可以看出,在剪切试验初始阶段,经历干湿循环的土样孔隙水压力小于原始试样孔压。随着剪切过程的进行,不同试样开始表现出明显迥异的变化趋势。对于原始土样与风干饱和度为80%的试样,其孔隙水压力曲线随轴向应变的增大呈先增后减的规律,且存在一个峰值;而风干饱和度为80%的土样,其孔隙水压降低速率比原始土样要慢;对于风干饱和度为40%和20%的土样,其孔隙水压在不排水固结剪切过程中则呈现逐渐增长的变化趋势,且初期(轴向应变在3%~5%之前)的增长速率较大,后期增长则逐渐趋于平缓。在后期的平缓阶段,经历干湿循环作用的试样,其孔隙水压力曲线处于原始试样孔压曲线上方,且剪切破坏时的最大孔隙水压力随风干饱和度的减小(最大吸力的增大)而增大。这意味着在试样受剪切过程中,未出现负孔隙水压力,土样剪胀性受到抑制,反而表现出剪缩特性。这是由于干湿循环使土颗粒聚集体产生微裂缝,在剪应力作用下破碎颗粒对孔隙进行充填,从而导致黄土样受剪下出现剪缩现象,下文将详细描述。

图3 不同围压下未经历干湿循环的土样和经历干湿循作用不同风干饱和度土样的孔隙水压力图

2.3 对有效应力路径的影响

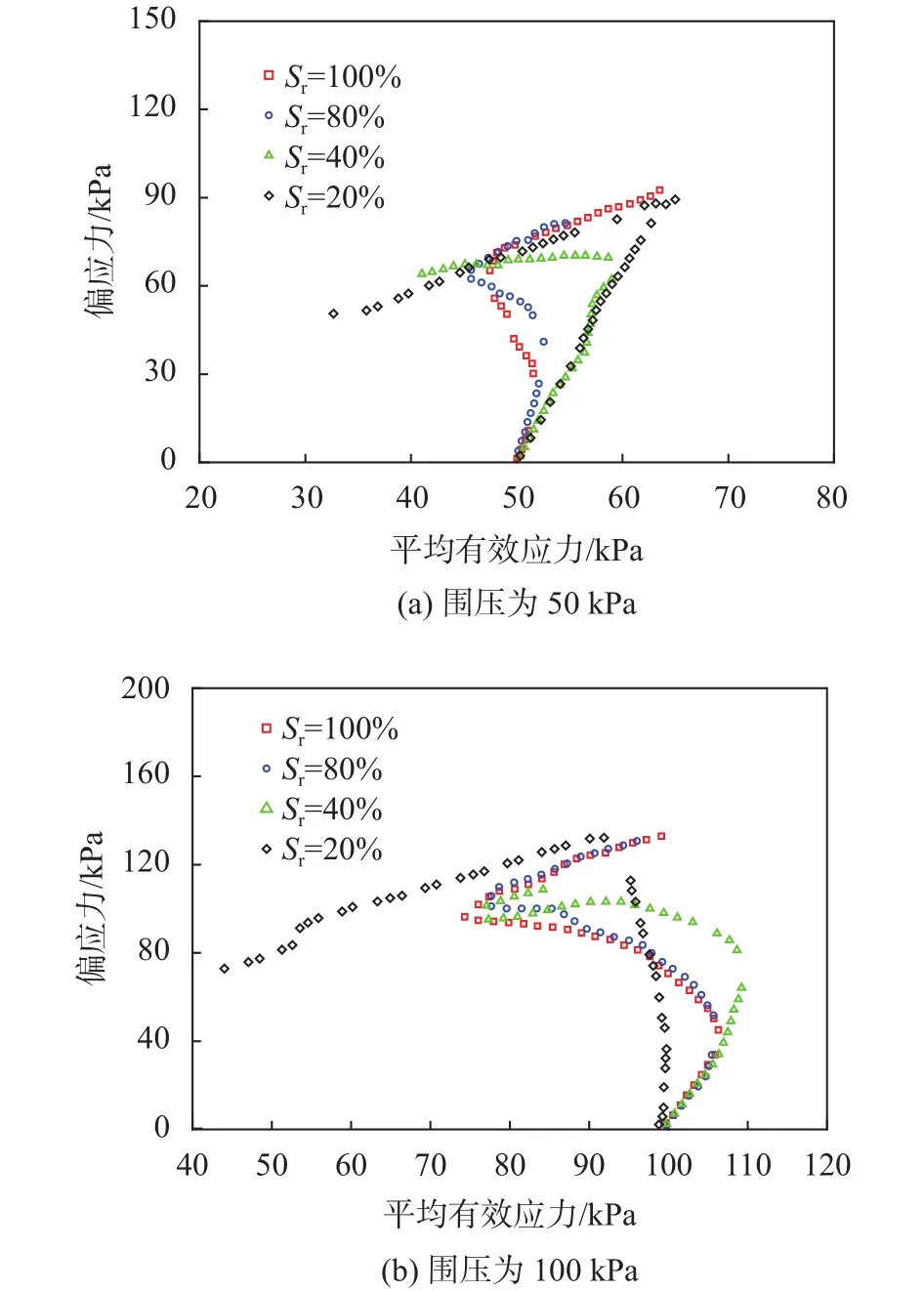

土的有效应力路径能直观地反映土体的变形和强度特征。不排水剪切试样在不同围压下的有效应力路径如图4所示。从图中可以看出,原始土样和经干湿循环作用风干饱和度为80%的土样,其有效应力路径曲线均近似呈“S”型,存在一个明显特征点(反弯点),在该特征点前后表现出迥异的有效应力路径形式。在反弯点之前有效应力路径曲线为近似圆弧,而在之后为近似直线。经干湿循环作用风干饱和度为40%和20%的试样,其应力路径曲线在不排水剪切初期呈近似线性发展(朝右上方),而当土样有效应力抵达峰值后曲线朝左下方发展,明显转折点,该点后曲线呈线性关系。从图中还可以看出,随着干湿循环后土样风干饱和度的减小(最大吸力的增大),其有效应力路径曲线存在向右偏移的趋势。

图4 不同围压下未经历干湿循环的土样和经历干湿循作用不同风干饱和度土样有效应力路径

结合应力-应变曲线和孔隙水压曲线,在初始不排水剪切阶段,经干湿循环作用的试样,其应力-应变曲线位于未经干湿循环的原始土样的上方,初始刚度也比原始土样大,且风干饱和度越低,初始剪切刚度越大;同时,在剪切初始阶段,经干湿循环的土样孔隙水压力小于原始土样。这意味着在剪切初始阶段,经干湿循环作用的土样,受到的平均有效应力大于原始土样,经干湿循环土样的有效应力路径曲线也位于原始土样右侧,且随风干饱和度的减小土样应力路径曲线呈逐渐右移的趋势。随着不排水剪切的进程,经干湿循环作用风干饱和度为40%和20%的土样表现明显的应力软化特性,与此同时土样孔隙水压力继续增大,有效应力减小,从而导致有效应力路径曲线逐渐朝着偏应力和平均有效应力减小的方向偏移。

2.4 试验机理分析

土试样在干燥作用下内部产生负孔隙水压力(即吸力)。结合Bishop针对非饱和土有效应力理论,土样在干燥过程会导致有效应力增大,因此在干湿循环过程土的密实度会发生变化,即不可逆变化的体积压缩,土体孔隙比减小,土颗粒更加紧密,粒间力也得到增强,从而使得土的抗剪强度和初始刚度均增大[12-14]。并且,土样干燥过程中终止饱和度越小,其有效应力越大,密实度也就越大。对于饱和土样,由于土孔隙均被孔隙水填充,土中孔隙水的体积和孔隙的体积相等,因此通过测量饱和土样经历反复干湿循环作用前后的质量差(减少的质量)间接计算出土样孔隙体积的变化量。为便于计算,本文确定水的密度为1.0 g/cm3,经干湿循环后饱和土样的质量差即为孔隙压缩量,土样在干湿循环后的体积变化可采用下式进行计算:

式中:εV——土样经干湿循环的体应变;

V0——土样试验前的初始体积,与饱和器的容积相等,其大小为 96 cm3;

V——土样处于饱和状态的体积。

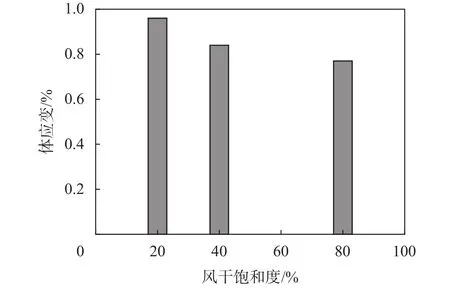

干湿循环作用(循环次数为6次)引起不同风干饱和度下土样的体积变化如图5所示。从图中可以看出,干湿循环作用对黄土样的体应变产生较为显著的影响,随着风干饱和度的减小,干湿循环引起的土样体积压缩应变越大,具体来看,当土样风干饱和度为80%、40%及20%,对应的塑性压缩体应变为0.75%、0.85%及0.94%。这清晰表明经干湿循环作用后土样体积压缩变形与风干饱和度存在内在的关系。

图5 经干湿循环作用不同风干饱和度与体应变对应关系

2.5 细观解释分析

图6为在不排水剪切过程中干湿循环作用对饱和黄土力学特性的细观影响的演化概念图。原始黄土样经干湿循环作用后在内部产生微裂隙,经过吸水饱和过程,由于结合水溶剂膜的楔入,造成微裂隙产生扩张,土体原状结构发生破坏或局部破坏。黄土样在不排水剪切下,同时相较于原始土体,土颗粒接触点的土颗粒更易发生破碎,并嵌入大颗粒孔隙中。破碎土颗粒对孔隙的填充减小了土体产生剪胀的可能性[14-15]。结合图3不难看出,在不排水剪切作用下经干湿循环的土样孔隙水压力由原来的(未经干湿循环)呈现出的先增后减,逐渐转变为持续增长的变化趋势。而剪切完成稳定后,经干湿循环作用试样孔隙水压力较未经干湿循环作用有所增加,这就相互印证。

图6 经干湿循环作用的土颗粒细观结构发展示意图

实际上,干湿循环作用对黄土试样的影响是由干湿循环引起的体积压缩和微裂隙的发展二者相互作用的结果。前者使土样变得更密实,强度更高;而后者减弱土的剪胀性,削弱黄土的力学特性。在不排水剪切初期,由于干湿循环引起的密实度增加占主导地位,因此经干湿循环的土样初始剪切刚度较原始土样要大。随着剪切试验的进行,与原始土样相比,干湿循环产生的微裂隙引发的剪缩效应开始起主要作用,孔隙水压逐渐增大,土样有效应力降低,应力-应变曲线逐渐由应变硬化转变应变软化,有效应力路径曲线也随之向左下方偏移。

3 结束语

本文以陕北典型饱和黄土为研究对象,经干湿循环作用的土样划分为风干饱和度为100%(未经干湿循环,作为参照组)、80%、40%和20% 4个工况。随后开展固结不排水剪切试验,从应力-应变曲线、孔隙水压力以及有效应力路径3个方面探讨干湿循环作用对饱和黄土力学特性的影响,主要结论如下:

1)在不排水剪切过程中,经干湿循环作用的饱和黄土样随着风干饱和度的降低(历史最大吸力越大),其应力—应变曲线由应变硬化型逐渐转变为应变软化型,且土样初始剪切刚度也越大。

2)经干湿循环作用的土样在受剪时,其孔隙水压力大于原始土样(未经历干湿循环),有抑制土样产生剪胀的趋势,从而有效应力减小,有效应力路径曲线也较原始土样向左偏移。

3)干湿循环作用对饱和黄土力学特性影响的作用机理包含两个互斥的方面,一是引起塑性体积压缩;二是造成土样内部微裂隙的产生和发展。前者可增强土强度和刚度,而后者则削弱土的力学特性。

4)从细观上,干湿循环引起黄土颗粒聚集体产生微裂隙和破碎颗粒,在剪应力作用下,破碎颗粒逐渐嵌入至既有孔隙和新生裂隙中,从而出现剪缩现象。